- +1

修昔底德陷阱:伯羅奔尼撒戰爭的起源

“修昔底德陷阱”

“修昔底德陷阱”這個名詞是現代人的發明,該名詞基本內涵是:一個強國的崛起勢必會造成現有霸權的懼怕和擔憂,從而產生結構性的張力。它的鼓吹者是哈佛大學的政治學家格拉漢姆·艾利森(Graham Allison)。雖然拉了修昔底德這張大旗,但艾利森關心的重點其實是近代以來的大國的興衰和戰爭。新強國的崛起一定會帶來戰爭嗎?為了回答這個問題,他研究了近代歷史中的16個案例,發現其中12個最終走向了戰爭。那么另外4次是如何避免戰爭的?當下的中美關系是否會走上戰爭的老路?我們如何避免戰爭的可能?在2015年9月24日發表于《大西洋月刊》的《修昔底德陷阱:美國和中國正在走向戰爭嗎?》(Destined for War: Can China and the United States Escape Thucydides’s Trap?)一文中,他給出了相對樂觀的看法,認為中國提倡的多極化世界政治秩序會讓我們最終免于戰火。

首先,修昔底德明確將戰爭的原因分為兩種,即他認為的最真實的原因和時人公開承認的原因。在《伯羅奔尼撒戰爭史》第1卷第23章第6節,他說:盡管很少有人講,但伯羅奔尼撒戰爭“最真實的原因”(ale?thestate? prophasis)是,雅典人發展壯大,激發了斯巴達人的恐懼,迫使他們走上戰場。新大國的崛起導致老霸權的恐懼和緊張,從而使得雙方兵戎相見,修昔底德陷阱的基本要素都具備了,因此這句話可以看做是“修昔底德陷阱”這個名詞的“原型”。但是,這只是修昔底德個人的看法,并不代表時人普遍的看法,時人比較認同的“原因”(aitiai)是更為具體也更為復雜的國際關系的糾紛。

在這些糾紛中,小國扮演的角色非常重要。在當時的地中海世界,城邦數量成百上千,斯巴達和雅典是其中最為強大的兩個。本文所指的小國也絕非最小的城邦,而都是擁有相當的體量和實力,只是相較雅典和斯巴達來說算是小邦——真正的小國是不會被記載在歷史中的,也不會對國際格局產生什么大影響。另外,還需要指出的是,某種意義上,伯羅奔尼撒戰爭算是爆發了兩次。第一次爆發于公元前431年,結束于公元前422年。是年,雅典和斯巴達最好戰的兩位將軍——克勒翁和巴拉西達斯雙雙戰死,雙方簽訂和約,戰爭暫告段落。公元前415年,雅典人決定派海軍遠赴西西里,于是戰端再開。

伯羅奔尼撒戰爭的起源

公元前431年,戰爭爆發的導火線是一個名叫埃皮達努斯(Epidamnus)的小國。它是阿爾巴尼亞港口城市都拉斯的前身,是科希拉(Corcyra)(位于現在的科孚島)的殖民城邦,而科希拉又是科林斯的殖民城邦。埃皮達努斯當時非常偏僻,以至于修昔底德不得不特意向讀者描述它的位置。埃皮達努斯發生內亂,城內的平民向科希拉派去使節,希望母邦能夠幫自己一把,結果被科希拉無情地拒絕了。無奈之下,埃皮達努斯的平民只能向科林斯求援,因為按照傳統,埃皮達努斯的殖民領袖是科林斯派給科希拉的,因此埃皮達努斯也算是科林斯人建立的。科林斯人爽快地答應了,因為他們素來反感科希拉——雖然科林斯是科希拉的母邦,但科希拉卻仗著實力強大不向自己表示絲毫的尊重。于是,兩國開戰。科林斯是伯羅奔尼撒同盟中舉足輕重的大邦,有能力向自己的盟友請求戰艦和資金支援;而科希拉則不與任何國家結盟,因而孤立無援。

科林斯也派人前來阻止兩國結盟,但最終沒能成功。事后,雅典派出三列槳戰艦參加科希拉和科林斯之間的海戰。為了搶占先機,雅典還派使節去另一座科林斯人的殖民城邦波提迪亞(Potidaea,該城地理位置非常重要,當時向雅典稱臣納貢),要求波提迪亞人扒掉一面城墻、趕走科林斯派駐當地的官員、向雅典繳納人質。為了保證自己的要求得到貫徹,雅典派特意派大軍壓境。波提迪亞不從,并向科林斯求援。這激怒了科林斯,雅典人和科林斯人再度交戰。在伯羅奔尼撒同盟大會上,科林斯使節憤怒地譴責雅典的種種行為,并責怪斯巴達反應過緩,毫無進取之心。此外,之前吃過雅典的虧的麥加拉等城邦也紛紛鼓動唇舌,希望開戰。雅典也派使節前去申辯。各方你來我往,唇槍舌戰一番之后,最終斯巴達決定同雅典開戰。伯羅奔尼撒戰爭正式打響,直到公元前422年才告一段落。

公元前415年,戰爭再度爆發。這一次,戰爭的導火線在西西里最西端的艾格斯塔(Egesta)。這也是一個小邦,居民相傳是在特洛伊陷落之后逃難至此的特洛伊人的后代。他們西邊是迦太基人建立的若干小殖民地,南邊是麥加拉人建立的殖民地塞林努斯(Selinus)。包括麥加拉人在內的希臘人并非最早來到西西里島的人群,但由于他們的積極開拓,在公元前五世紀中后期,西西里島已經存在很多希臘人的城邦了,其中最大的城邦是科林斯人建立的殖民城邦敘拉古(Syracuse)。艾格斯塔和塞林努斯由于通婚這類的事情交惡。塞林努斯向敘拉古尋求幫助,一起進攻了艾格斯塔。

修昔底德認為,雅典人出兵西西里是想要統治整個西西里島,但表面上假裝是去幫助自己的盟邦。很難說哪個目的才是其最終目的,因為雅典人既沒能幫助自己的盟邦,更沒能統治全島。艦隊行至南意大利,雅典人得知了艾格斯塔的真相。有人提議將艦隊開到塞林努斯,耀武揚威一番,即可返航。但有人反對,認為雅典人派出了如此巨大的艦隊卻無功而返,簡直是恥辱。于是,艦隊登陸西西里,一面派人手向各個當地的城邦尋求支持,一面對敘拉古展開圍城戰。不久后,斯巴達派來援軍,打破了雅典人的包圍,反將雅典人包圍了起來。雅典軍隊試圖逃脫,未果,或戰死或被俘,全軍覆滅。

小國才是戰爭爆發的導火線

總的來說,修昔底德對戰爭的起源的解釋是有一定道理的,即雅典力量的不斷崛起和擴張,激起了斯巴達的恐懼,最終導致戰爭。雅典勢力不斷崛起的一個表現,就是強化對已有仆從國的控制、拉攏新的勢力入伙。但在這個過程中,小國并非只是大國的棋子,它們也有自己的心思和盤算。科希拉就是如此,為了打贏同科林斯的戰爭,不惜冒著破壞整個希臘世界的和平的危險同雅典結盟。修昔底德站在人性論的立場,認為戰爭皆因大國的激進和恐懼而起;但當時的希臘人,尤其是雅典人,可能更傾向于將戰爭的責任歸于科希拉。他們的眼中如果有什么“陷阱”,必然不是“修昔底德陷阱”,而是“科希拉陷阱”。艾格斯塔更是為了自己的利益,不惜將整個地中海世界拖入戰火之中。雅典遠征軍在西西里慘敗之后,艾格斯塔人眼看雅典指望不上,轉頭就向西邊的迦太基人尋求幫助。迦太基人出兵西西里島,很快將該島的西部收入囊中。在接下來的世紀中,希臘人和迦太基人之間的戰火從未真正停息。羅馬人和迦太基人之間的布匿戰爭結束后,地中海世界才迎來了久違的和平。

此外,最初挑動戰火的小國自身也沒有得到什么好處。艾格斯塔落入迦太基人的控制,科希拉則陷入極度的內斗之中。特別是后者,通過修昔底德的記載,給世人留下了深刻的教訓。因為后來科希拉人又試圖同時和雅典與斯巴達保持良好關系,結果國內分裂成兩派,一派是親雅典的民主派,一派是親斯巴達的寡頭派。民主派想靠法庭上的訴訟擊垮寡頭派,寡頭派就反過來靠刺殺解決民主派的頭領,而后民主派復仇,斗爭上升到內戰的高度,整個城邦差一點付諸一炬,最終斗爭發展為公開的屠殺。修昔底德指出,科希拉是第一個發展出如此激烈的內戰形式的城邦,而后愈演愈烈的黨派斗爭就像瘟疫一樣,傳遍了整個希臘世界。在血腥而又殘酷的內戰中,很多平時根本無法想象的殺戮和死亡方式都展現了出來。“戰爭是個殘酷的教師”,修昔底德如是說。

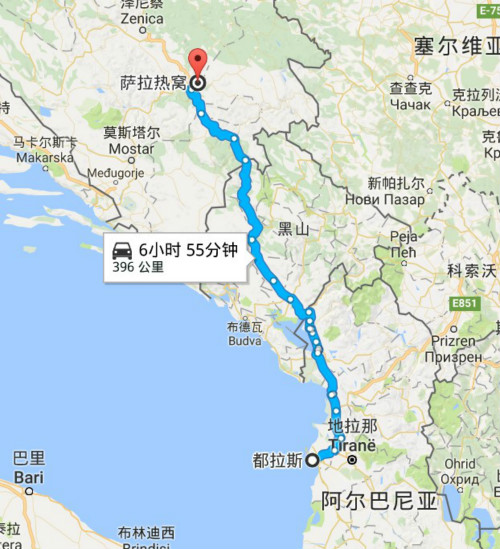

最后,讓我們再回到艾利森。他在《修昔底德陷阱:美國和中國正在走向戰爭嗎?》中特別提到了第一次世界大戰前的英德關系:英王愛德華七世不理解為何英國政府越發的對自己的外甥德皇威廉二世所領導的德國不友善,德皇也在愛德華七世的葬禮上向西奧多·羅斯福強調,英德絕不會走向戰爭,因為他本人就是在英國長大的,甚至算得上半個英國人。如果艾利森對修昔底德的大作足夠熟悉,他會發現,雅典的領袖伯里克利和斯巴達的國王阿奇達姆斯也是世交,而且二人都為阻止戰爭的爆發做了很多努力,但戰爭最終還是爆發了。因為戰爭爆發的導火線并不掌握在他們手中,而是掌握在一些難以控制、為了自身的利益鋌而走險的小國手中。這時候,與其將目光鎖定在德皇的表態,不如聽聽鐵血宰相卑斯麥的預言:“總有一天,歐洲的大戰會因為巴爾干半島的某件蠢事情而爆發。”果不其然,第一次世界大戰就是因為薩拉熱窩事件而爆發的。薩拉熱窩離引爆伯羅奔尼撒戰爭的埃皮達努斯,也就是現在的都拉斯,不到七個小時的車程。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司