- +1

“深挖洞、廣積糧”:冷戰時期美國的民間避難所文化

上個世紀五十至六十年代的冷戰高峰期,在世界大戰壓力威脅下的美國比中國先行一步,早早開展了“深挖洞,廣積糧”的運動。當時,不少美國家庭在恐懼的驅使下,出資在自家的后院興建各種各樣的“輻射避難所”。現在,就讓我們一起來回顧一下當年那段荒誕而又瘋狂的歲月。

全民總動員下的“深挖洞、廣積糧”

時間回到1945年,廣島和長崎引爆的兩顆原子彈結束了血腥的第二次世界大戰,世界由此進入了原子時代。最初,只有美國人擁有毀滅性的核武器。不久后,東方陣營的蘇聯便緊隨其后,在1949年成功引爆自己的第一顆原子彈。整個美國社會頓時陷入無底的恐慌當中,媒體渲染第三次世界大戰隨時一觸即發,兩個超級大國的原子彈將毀滅整個人類,普通美國民眾開始時刻擔心廣島和長崎的悲劇也會發生在自己的身上。

此時,蘇聯空軍已經成功仿照二戰時迫降蘇聯控制區的B-29,開發出自己的、幾乎一模一樣的圖-4戰略轟炸機,具備對美國本土實施單程自殺式核攻擊的能力。由此,美國政府開始認真反省美國國內的民防政策。他們發現,現存的地下掩體的確是可以抵御廣島和長崎級別的爆炸,如果核彈的當量上升一千倍,它們將無法為民眾提供有效的保護。在這樣的前提下,比較有效的方法就是分散民眾、讓普通市民在自家后院修建地下室,作為核戰爆發后的地下掩體。于是,當時的美國總統艾森豪威爾提出倡議——美國民眾在自家的后院修建地下室,以應對可能發生的全面核戰爭。

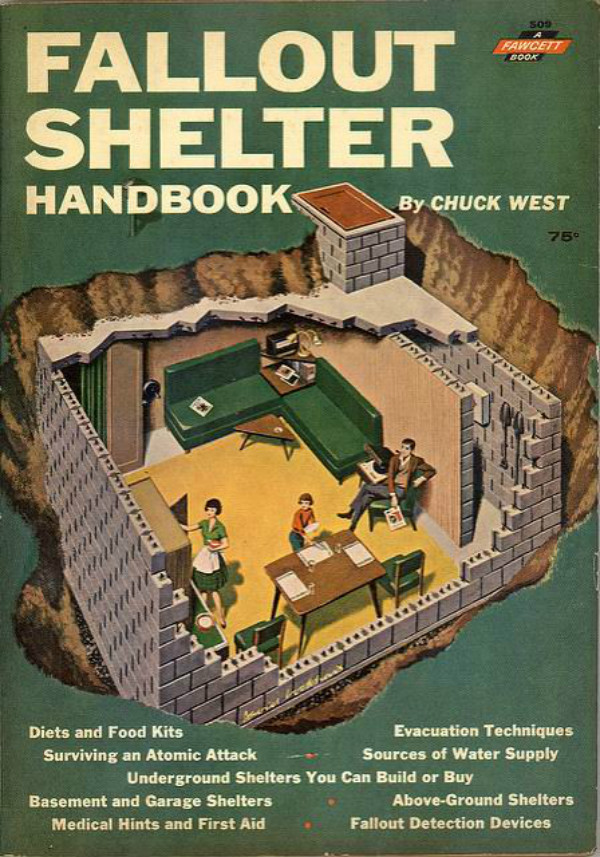

美國政府隨即推出了相應的免稅政策,動員民眾主動修建地下室,充當核戰避難所。同時,美國民防部門開始向民眾派發各種工程手冊并加以指導。一時間,美國家庭興起了“在后院挖坑建避難所”的風潮,幾乎每家每戶在周六日時都會動員起來,在后院大興土木。可以想象的是,并非所有美國人都是動手能力很強的DIY狂熱分子,很多商業建筑公司由此看中了這個商機,紛紛向美國民眾推銷各種各樣的核戰避難所。

這些避難所的外觀、內置設備都不盡相同,但是它們的目的都是一致的:讓美國民眾在地下室生活兩個星期時間。這個要求源自大多數美國政府部門發布的生存手冊,官員們經過統計和估算,認為在兩個星期的時間內戰爭便能告一段落,在地下避難的民眾就可以成功獲救。因此,美國民眾在修建地下室時,不僅僅只是挖個坑而已,他們還在地下室中修建了衛生間、飲用水和食品儲藏室。而為了及時獲知地面上的情況,指導手冊中還建議民眾在地下室中配備小型無線電,以便及時收聽最新的廣播。

在地下避難所的規劃中,通風是不可避免的核心問題。首先,一家老小需要在長達兩個星期的時間里生活在地下狹小的空間中,勢必需要在地面上安置通風口和排風口,倚靠氣泵引入新鮮空氣。但是核彈爆炸后,空氣中會充滿放射性的塵埃。如果使用普通的氣泵進行抽氣,很有可能會揚起這些塵埃,并且吸入到核避難所中,危害到在里面避難的民眾。因而,地下避難所中一般使用活塞氣泵或者卡尼空氣泵進行循環通風。這兩種設備可以讓空氣從通風管中自然流入和排出,避免揚起放射性煙塵。但是,上述兩種設備的缺點在于需要人力搖動,才能提供通風的動力,不過對于在地下掩體中百無聊賴的民眾來說,這也許還能算是一種鍛煉和打發時間的額外功能。

改弦更張的肯尼迪

不過,到了1961年,肯尼迪上臺執政后,新的紅頭文件發下來了,上一屆政府“在自家建造避難所”的倡議發生了巨大的改變。肯尼迪認為民眾的力量是有限的,政府應該出資修建大規模的專業核避難所。與此同時,肯尼迪政府也承認,不可能讓所有避難所都擁有抵御核彈直擊的防御力,這等于把整個北美大陸都建成一個巨大混凝土掩體。

于是,新一屆政府退而求其次,開始在國內大規模修建能夠抵御核爆后核輻射侵害的避難所。這些避難所通常位于大型建筑物的底層或者中間樓層,規模足以容納數百人。當發生核爆后,民眾可以進入到這些避難所中求生。按照政府的標準,在避難所內部存放有大量的補給品,足以讓避難的民眾至少堅持兩個星期。

不過,直到1962年古巴導彈危機開始時,這種避難所才建成了5個,如果蘇聯政府不顧后果展開核大戰,美國絕大多數的民眾均無法得到有效的庇護!在政府的大力推動下,到了1965年,美國境內已經修建了1000多個類似的大型避難所,隨時可以投入使用。

盡管肯尼迪做出了這樣的倡議,但是有不少民眾還是信不過政府,更熱衷于在自家的后院修建避難所。與之相對應,商業公司推出的形形色色的避難所依然大賣特賣。到了古巴導彈危機,那些在后院建設的核避難所首次投入使用。當時,有不少美國民眾都相信美蘇之間的核大戰將不可避免,紛紛躲入了自家修建的核避難所中,以便應對接下來的核大戰。

被遺忘的核避難所

不過,古巴導彈危機和平落幕,令所有人為之恐懼的核大戰并沒有發生,美國民眾也開始逐漸適應核平衡時代的生活。隨著時間邁入1970年代、全面核戰爭的機會越來越小,大多數美國民眾家中的核避難所逐漸轉變為用于儲存物品的地下室。同時,那些政府出資興建的公用避難所,也開始轉變為辦公區域或地下停車場,原本儲存的大批食品則陸續轉移、用以國際人道主義救援。不過,這些避難所民用化之后,人防工程的功能依然保留。

隨著民眾熱情的衰減,建筑公司所收到的避難所訂單也逐漸減少。到了1993年,蘇聯解體兩年之后,美國聯邦貿易委員會已經放棄了對這些建筑公司的強制監管措施,因為此時市面上還在為民眾修建核避難所的公司已經屈指可數了。

不過,時至今日,依然有不少錢多燒包的富豪會一擲千金、為自己修建一個地下避難所,以防御所謂的“僵尸病毒”、“機器人叛變”、“恐怖分子引爆核彈”乃至“隕石撞地球”等荒誕幻想。然而,對于大多數美國民眾來說,五六十年代“深挖洞,廣積糧”的日子,已經淪為了茶余飯后的談資,并且作為一種特殊的文化現象滲透到各種電影、游戲作品之中。

(本文原載于微信公眾號“點兵堂”(WarriorSalon),澎湃新聞經授權轉載,現標題和小標題為編者所擬)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司