- +1

從仰韶到殷墟:安特生、德日進與中研院史語所的考古發現

原創 姚鵬 生活書店 收錄于話題#漢學 11 個 #考古 1 個 #殷墟 1 個 #生活書店新書推薦 81 個 #2022年新書 10 個

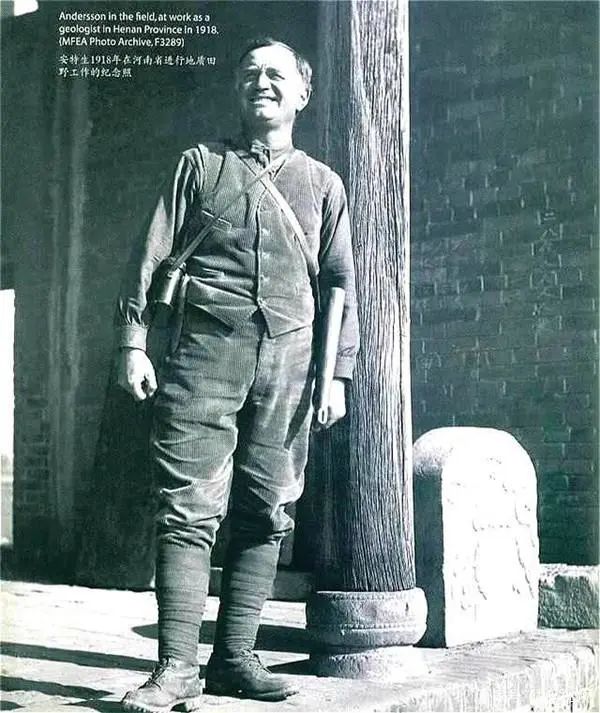

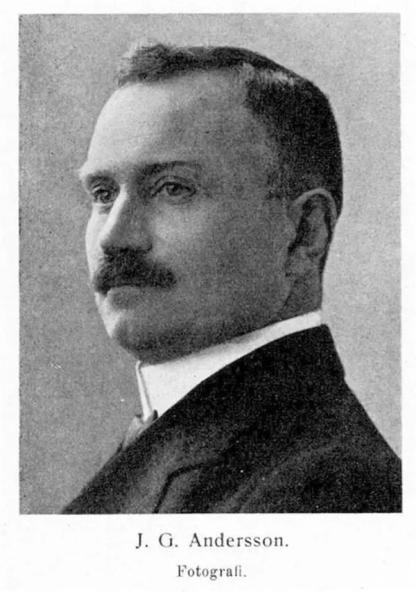

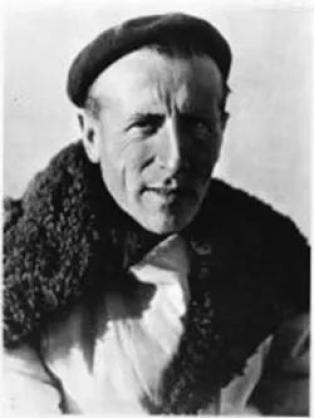

▲ 安特生(Johan Gunnar Andersson,1874~1960)

瑞典學者安特生主持發掘仰韶文化遺址,證實中國遠古存在著較為發達的新石器時代,打破了“中國無石器時代”的觀念;仰韶文化成為中國考古史上第一個被正式命名的遠古文化體系,其發掘標志著中國近代考古學的誕生。

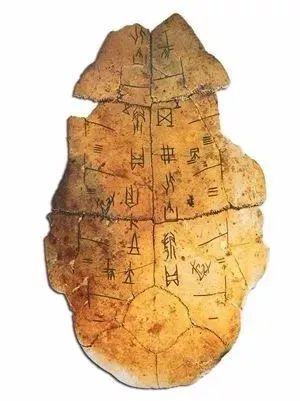

中研院史語所《安陽發掘報告》所描述的殷墟王陵遺址、殷墟宮殿宗廟遺址,展現了中國商代晚期輝煌燦爛的青銅文明,更重要的是從前后出土的十幾萬片甲骨上解讀的文字,將中國有文字記載的信史提前到了商朝。就此而言,儒蓮獎評委會的目光是敏銳的、專業的和有前瞻性的。

仰韶殷墟

有一位中國考古學界十分敬重的瑞典人。他最早發現周口店古生物學遺址,為“北京人”現身世界舞臺拉開序幕。他被稱為“仰韶文化之父”,主持發掘仰韶文化遺址,證實中國遠古存在著較為發達的新石器時代,打破了“中國無石器時代”的觀念;仰韶文化成為中國考古史上第一個被正式命名的遠古文化體系,其發掘標志著中國近代考古學的誕生。他喜歡野外考察,尻輿神馬(kāo yú shén mǎ,指以尻為車輿而神游。后為隨心所欲遨游自然,出自《莊子·大宗師》),走遍中國西北白草黃沙的臺塬溝峁,百姓習慣稱這位闊綽洋大人為“安先生”。這位卓偉之人的中文名字叫安特生(Johan Gunnar Andersson)。

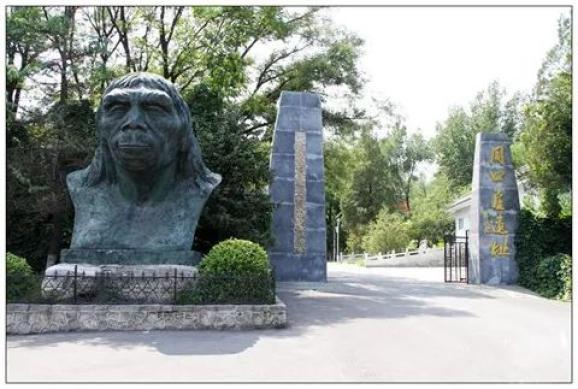

▲ 周口店北京人遺址。位于北京市西南48公里處,房山區周口店鎮龍骨山北部。

圖源:http://www.silkroads.org.cn/

民國三年(1914)北洋政府為醫治千瘡百孔的中國經濟,循繼清晚期舊制,招募外國人士權做幕僚。來自“沒有帝國野心”瑞典王國的安特生,有幸被選中與北洋政府簽約擔任農商部礦政司顧問,從而走進了中國考古圈。

安特生1874年生于瑞典挪威聯合王國的耐蓋(N?rke),四十歲來華,這時,他已是國際知名的地質學家。這位瑞典烏普薩拉大學的博士1901年至1903年屢次赴南極考察,發表過多部研究報告,長期擔任烏普薩拉大學地質學教授、瑞典國家地質調查所所長,還是國際地質學會秘書長。瑞典地質學家斯文·赫定1899年至1901年在瑞典國王資助下到中國西部探險,發現樓蘭古城遺址。安特生對同胞的成就感嘆不已,一直有棲身這個東方國度一展身手的企望。機會總是給有準備的人,安特生欣然接受北洋政府農商部礦政司顧問的聘書。他后來對自己的選擇表示滿意,曾在筆記里寫道,自己忘記了曾有多少次為這具有悠遠歷史和迷人故事的神奇土地贊嘆喝彩。

▲ 樓蘭古城遺址

(圖源:www.sohu.com)

來華初期,安特生先后發現了宣化附近的辛窯山鐵礦、宣龍鐵礦和煙筒山鐵礦,受到袁世凱的褒獎。他還完成《中國的鐵礦和鐵礦工業》和《華北馬蘭臺地》等地質報告。洪憲鬧劇的時局變化使他的工作陷于停滯。民國二年(1913)章鴻釗創辦農商部地質調查所,聘請自英國格拉斯哥大學畢業后回國一直在云南進行野外調查的丁文江擔任所長,民國四年(1915)丁文江邀請安特生作為顧問加盟,開啟長達十年的輝煌考古之旅。

安特生與農商部簽訂的顧問合同為期十年,民國十三年(1924)期滿,他離華回到斯德哥爾摩。1926年經瑞典國會批準創辦斯德哥爾摩遠東博物館(?stasiatiska Museet),安特生擔任館長,把自己在中國采集的化石、彩陶等文物應分得的部分入館收藏和陳列,并監督將中國應分得的部分返還中國。1939年,六十五歲的安特生把館長職位移交給另一位漢學家高本漢。中國是安特生功成名就之地,他在這里有很多朋友,有甘苦與共的同行之友誼和前景無限之事業,后多次以學者身份來華科考。1960年安特生逝于斯德哥爾摩。

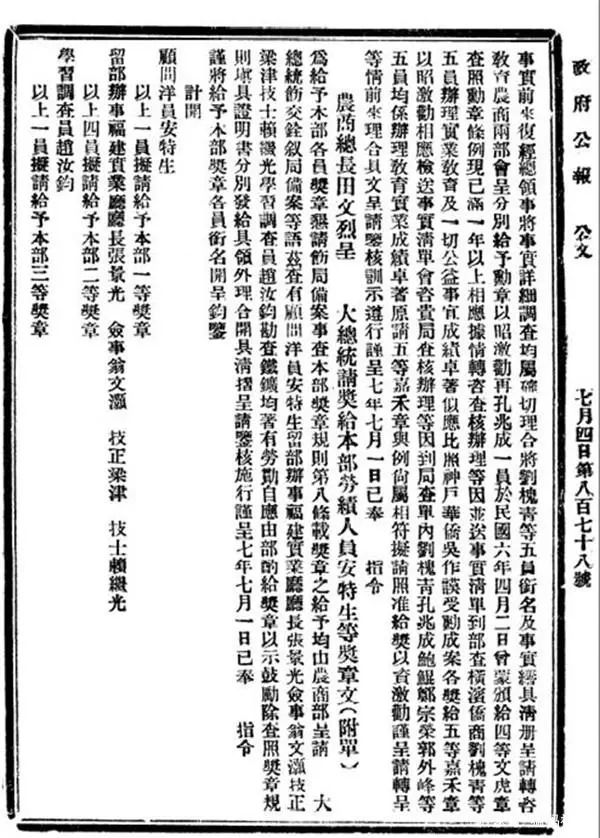

▲ 安特生得到民國政府的獎勵

(圖源:www.baidu.com 百家號:猛犸視頻 )

安特生的代表作有:《奉天錦西縣沙鍋屯洞穴層》[TheCave-Deposit at Sha Kuo T′un in Fengtien,北京農商部地質調查所《古生物志》丁種第一號,民國十二(1923)]、《中華遠古之文化》[An Early Chinese Culture,北京農商部地質調查所《地質匯報》第五號,民國十二年(1923)]、《甘肅考古記》[Preliminary Report on Archaeological Research in Kansu,北京農商部地質調查所《地質專報》甲種第五號,民國十四年(1925)]、《龍與洋鬼子》(Der Drache und die Fremden Teufel,Leipzig:F.A. Brockhaus,1927)、《黃土地的兒女:中國史前史研究》(Children of the Yellow Earth: researches into the prehistory of the Chinese,Stockholm: Museum of FarEastern Antiquities,1934)、《中國為世界而戰》(China Fights for the World,London:K.Paul,1939)等。

安特生在中國有多項考古成就被載入史冊。

▲ 1915年7月4日出版的《政府公報、公文》刊載的安特生獲得農商部一等獎章的呈文

民國六年(1917)安特生獲得瑞典機構資助,擬訂了在中國采集古生物化石計劃,得到丁文江認同,約定完成該計劃全部費用由瑞典方承擔,采集的化石由中國與瑞典平分,研究成果必須發表在中國《古生物志》上;化石標本可以全部拿到瑞典研究,事后必須按約定返還中國。安特生在《甘肅考古記》里談到那次活動時是這樣記述的:“此次甘肅考古之經費,統由瑞典科學委員會及該會會長瑞典皇太子熱心籌集。中國政府因欲酬其協助之雅,允將采集所得之一部分,分贈瑞典。”①這是翁文灝、丁文江與瑞典古斯塔夫②王太子代表兩國達成的政府間協議,事后看,安特生是認真遵守履行的。

①安特生:《甘肅考古記》,載農商部地質調查所《地質專報》甲種第五號(民國十四年六月),第8頁。

②古斯塔夫六世(Oskar Fredrik Wilhelm Olaf Gustav Adolf,1882—1973),即古斯塔夫·阿道夫,瑞典國王,古斯塔夫五世的長子,1950年即位,熱愛中國陶瓷藝術,被公認為東亞考古和藝術鑒賞家,1907年他開始搜集中國瓷器。

▲ 安特生(Johan Gunnar Andersson,1874~1960)

民國七年(1918),安特生偶然得知北京周口店龍骨山石灰巖洞穴有大量動物骨骼化石堆積物。據說他騎著毛驢去周口店,早出晚歸,卻收獲不大。民國十年(1921)奧地利古生物學家師丹斯基①加盟安特生的團隊,陸續發現原始人牙齒和使用的石器。雖然他確定“我有一種預感,我們祖先的遺骸就躺在這里”②,但是民國十三年(1924)師丹斯基回國后,安特生也離開周口店,發掘工作交給了中國考古學家裴文中③等人。經法國古生物學家桑志華和在協和醫院工作的加拿大解剖學家步達生④教授的鑒定,他與師丹斯基發現的牙齒是“北京原人”(北京人)的牙齒。民國十五年(1926)安特生借瑞典古斯塔夫王太子訪華之際向世界公布這一重大發現。安特生剛走進龍骨山時就曾信心滿滿地預言:“這個地點總有一天將成為考察人類歷史最神圣的朝圣地之一。”⑤民國十八年(1929)裴文中終于挖掘到“北京人”頭蓋骨化石。無論如何不可忘記安特生是“北京人”棲身地最早的發現者,是他帶領成功者走進周口店龍骨山的。

①師丹斯基(Otto Karl Josef Zdansky,1894—1988),奧地利人,古生物學家,1921年畢業于維也納大學哲學學院古生物專業,在瑞典烏普薩拉大學(Uppsala University)的古生物學家維曼(Prof Carl Wiman)的建議下前往中國,民國十年(1921)發現巨龍形類恐龍是師氏盤足龍(Euhelopus zdanskyi)、古中華虎(Panthera palaeosinensis)。

②⑤Johan Gunnar Andersson,Children of the Yellow Earth; studies into prehistoric China, London:Kegan Paul,1934.

③裴文中(1904—1982),河北豐南人,古生物學家,民國十六年(1927)畢于國立北京大學地質系,1937年獲法國巴黎大學博士學位。民國十八年(1929)主持周口店的發掘和研究,發現北京猿人第一個頭蓋骨;此后主持山頂洞人遺址發掘。

④步達生(Davidson Black,1884—1934),加拿大人,解剖學家,1906年畢業于加拿大多倫多大學;民國八年(1919)來華任北京協和醫學院教授;周口店考古工作的負責人之一,民國十六年(1927)根據北京人遺址中發現的一枚下臼齒,給“北京人”定名為中國猿人北京種;發表過多種有關北京人和中國新石器時代人骨的論著。

▲ “北京人”頭蓋骨復制品

(圖源:www.sohu.com)

安特生等歐洲考古學家一直認為,人類早期發展經歷過石器時期、銅器時期、鐵器時期,有著悠久文明、占全球人口三分之一的中國人也有同樣經歷。他們把在中國找到石器時期存在的證據視為事關人類文明發展完整鏈條之重要一環。

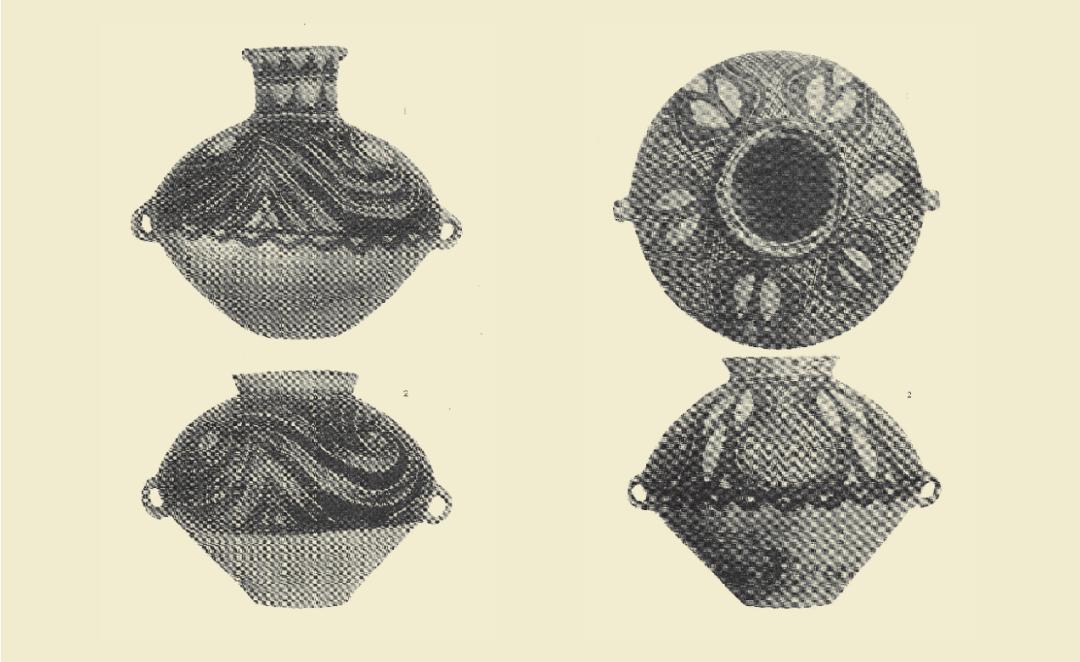

民國九年(1920),安特生在河南澠池縣仰韶村尋得石斧、石刀等石器,又在被流水沖刷的土里發現一些陶片。這引起他極大興趣,便在給農商部部長的信里提出發掘的想法,獲得農商部地質調查所和地方政府批準。民國十年(1921),安特生與師丹斯基、中國地質學家袁復禮等一道發掘仰韶遺址,收獲出乎預料,大量精美的彩陶展現在人們眼前,還在一塊陶片上發現了水稻粒的印痕。

▲ 安特生在仰韶遺址發現的陶制人頭形器蓋

民國十二年(1923)安特生撰寫了《中華遠古之文化》(Anearly Chinese culture,袁復禮節譯),發表在農商部地質調查所的《地質匯報》 上。作者大致討論了“中國器形之源流”“古代文化之遺址”“石器遺址之年代”“仰韶文化與中國人種之關系”“仰韶文化與古代外國文化之關系”五個方面的問題。不論在奉天沙鍋屯遺址還是在仰韶遺址都發現大量石器,如石刀、石斧等,“中國學者大抵以為中國有史以來即知利用金屬。故發現石器時輒以為蠻夷人種之遺,非漢族物”①。羅佛在《玉考》里 也持類似觀點。安特生認為,這些石器和一起出土的陶器屬于新石器晚 期之器物,并且為中國人所有。“自仰韶器物形狀觀之,則全似為漢族遺 跡。”既不是南方倮倮苗族的,也不是北方蒙古人的。“仰韶文化之人種當為現代漢人之遠祖,或與漢族極近之一民族。換言之,據已發現之各器觀之,余以為仰韶遺址,實為未有文字記載以前漢族文化所遺留也。”②

①②安特生:《中華遠古之文化》,載農商部地質調查所《地質匯報》第五號(民國十二年)。

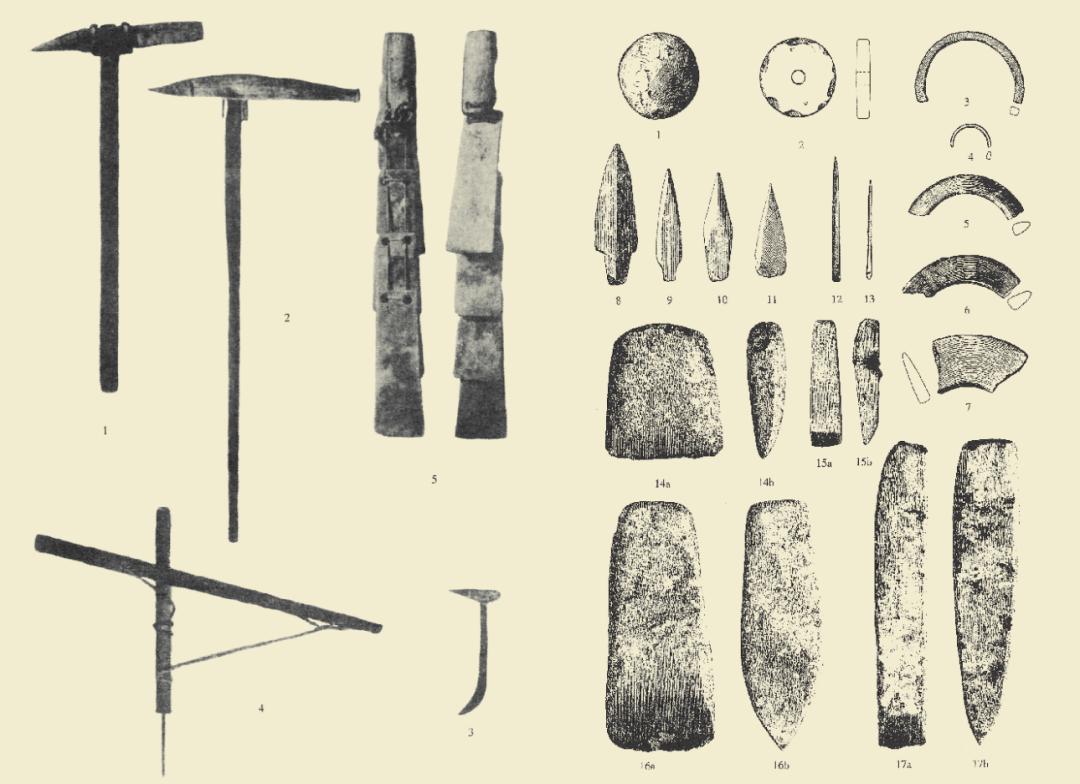

▲ 圖源《中華遠古之文化》

安特生的報告敘述平淡直白,然而他們在仰韶文化遺址的發現卻具有劃時代的意義,開闊了考古學家和歷史學家在中國文化研究上的視野。中國文字歷史中沒有對這段文化的描述,安特生等人對仰韶文化遺址的發掘和研究,證實了中國存在過新石器時期。中國史書記載有炎帝、黃帝、顓頊、帝嚳等部族,但缺乏實證史料,仰韶村地下遺存驗證了史書記載的正確性,證實漢族的前身是華夏族,華夏族最早起源就在黃河流域。仰韶文化遺址的發現,使西方歷史學家證實自己在史前文化研究上的推測,豐富了人類文明發展進程的環節;使中國人證實了自己的歷史傳說,中華文明歷史前推了一千余年。安特生從一位地質學家成為國際公認的考古學家,終于實現了自己夢寐以求的愿望。

有了仰韶遺址發掘形成的理論構架,安特生等人于民國十二年(1923)開始新的征程,用了一年半時間進行野外考察,足跡踏遍陜西、甘肅、青海、內蒙古。系統發掘的文化遺址有五十多處,發現的石器和彩陶豐富了他提出的仰韶文化所代表的中國新石器時期存在的證據鏈。這時期他勘察的重要古代遺址有:民國十二年(1923),西寧的朱家寨遺址,青海貴德的羅漢堂遺址,青海湟中的卡諾遺址和卡約遺址;民國十三年(1924),甘肅定西的辛店遺址,寧夏臨夏的半山遺址、齊家坪遺址、寺洼山遺址和灰咀遺址,甘肅臨洮的馬家窯遺址,甘肅民勤的柳湖墩遺址、沙井子遺址和三角城遺址等。寧夏于民國十七年(1928)建省,此次考察涉及今青海、寧夏等地,在當時屬甘肅省,所以安特生在考察報告里把他們這次中國西北考察統稱為“甘肅考古”。

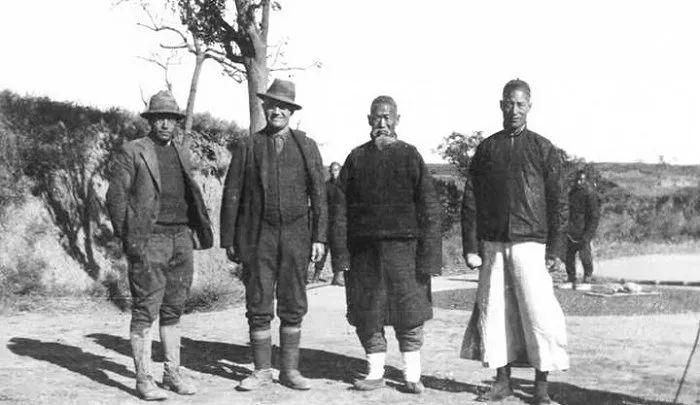

▲ 安特生(左二)在仰韶村首次發掘時的留影

(圖源:www.sina.com)

民國十四年(1925)已經回到斯德哥爾摩的安特生,撰寫了《甘肅考古記》,發表于北京農商部地質調查所的《地質專報》上,對自己后期考古實踐進行了學術總結。此次甘肅考古為期二年(一九二三至一九二四)。

足跡所涉,幾及甘肅大半。所得結果,頗出意料所及。蓋不僅器物豐盈之仰韶紀遺址,為吾人所獲,而多數前古未聞之重要墓地,亦竟發現。其中完整之彩色陶甕多件,類皆精美絕倫,可為歐亞新石器時代末葉陶器之冠。

——《甘肅考古記》

安特生的報告分為七章:“住址與葬地”“遺址地形”“甘肅遠古器物各論”“甘肅遠古文化之相對年代”“甘肅遠古文化之絕對年代”“新石器時代之缺失”“文化之遷移”;后附利濟翻譯的步達生的一篇短文《甘肅史前人種說略》。

▲ 圖源《甘肅考古記》

作者把其在甘肅采集的標本粗略歸為六個時期:齊家期、仰韶期①、 馬廠期、辛店期、寺洼期、沙井期,雖各有不同特點,然都屬于仰韶文化。“當吾人調查之發軔,獨取所謂仰韶期者,其名蓋原于河南澠池縣仰韶村之模范址。而甘肅文化亦以此名者,因與著者民國十年發見之河南古址之情形同故也。”②作者將他所發現的文物斷代為公元前三千年,齊家期、辛店期、馬廠期為新石器時代末期,新店期、寺洼期、沙井期為銅器時代初期。

①安特生認為甘肅臨洮馬家窯遺址與仰韶遺址是同一時期

②安特生:《甘肅考古記》,載農商部地質調查所《地質專報》甲種第五號(民國十四年六月)。

安特生在最后一章“文化之遷移”里,把他在中國發掘的新石器時期文化遺物與歐洲、西亞、中亞同時期器物做了比較,提出所謂“中國文化西來說”。“中國民族,當仰韶文化期自新疆遷入黃河河谷,因載有石銅器時代過渡期之文化。但此過渡期之文化,則有西方之特性者也。”(《甘肅考古記》)他的論點在學術界響應者不多,后來他自己也改變了看法。近幾十年隨著對三星堆遺址、金沙遺址的大規模發掘和研究,安特生的“中國文化西來說”又有死灰復燃的傾向,同時良渚文化的豐富遺存為反駁“安特生假設”準備了更為殷實的證據。其實文化現象是個復雜問題,“非此即彼”不可能概括全部事實,“東西來去”古也有之。構寫歷史首先要辨別主流和主脈,同時也應該容許和承認非主流文化現象共存。

儒蓮獎評委會把1927年獎項授予《甘肅考古記》,也是對安特生為中國考古事業所做出的貢獻之華麗表彰。

安特生在《甘肅考古記》里談到兩位法國傳教士的研究對自己的啟發。“當一九二三年之夏,法國博物學者德日進氏及桑志華氏于鄂爾多斯發現舊石器時代之器物與多數鴻積統之哺乳類化石同產于情形明了之地層中,此又不啻為吾人考證華北人類遺跡之新發軔點也。此種重要之發現,二氏雖僅將其大略公布于世,然已足以為吾人參考之佐證。

▲ 圖源《甘肅考古記》

古生物學家桑志華(émileLicent),又記黎桑,1876年生于法國龍比(Rombies),1895年加入耶穌會,1912年獲得法國南錫科學院動物學博士學位;民國三年(1914)來華,教籍屬獻縣教區,安居天津,大部分時間從事野外考察和考古調查工作,二十五年間足跡遍及中國北方各省,行程五萬多公里。其中他在民國三年至十二年(1914-1923)間對黃河流域的考察尤為重要,為此他發表《黃河及北直隸灣其他支流流域十年旅考》(Comptes Rendus de Dix Années(1914-1923)de Séjour et d′Exploration dans le Bassin du Fleuve Jaune,du Pai Ho et des Autres Tributaires du Golfe du Pei Tcheuly)。桑志華十幾年鞍馬勞頓、風塵仆仆,肩負的主要任務是地質學和古生物學考察,他們采集地質、古生物標本達數萬件。這些標本陸續運回天津,藏于耶穌會賬房崇德堂,日積月累,無隙存放。桑志華遂向耶穌會會長提出興建博物館正式館舍的要求,得到批準后于民國十年(1921)在馬場道動工,次年落成。桑志華為其取名為“黃河白河博物館”(Musée Hoangho Paiho),幾經擴建,中文館名定為“北疆博物館”。

▲ 桑志華(Emile Licent,1876-1952)

民國十六年(1927)桑志華被法國政府授予“鐵十字騎士勛章”,表彰其創辦北疆博物館的特殊功績。盧溝橋事變后,桑志華中斷了在華科研工作,并于民國二十七年(1938)離華回法。1952年桑志華逝于巴黎。

民國十年(1921)冬,桑志華收到在內蒙古傳教的神父發現疑似古生物化石的報告。次年8月,他到達薩拉烏蘇河谷的邵家溝,在這片湖相沉積地區發現史前舊石器地質的遺址。當他的考察報告放到法國古生物研究所所長布勒(Marcellin Boule,1861-1942,法國古生物學家、巴黎古生物研究所所長,研究并出版了完整的尼安德特人樣本)辦公桌上時,這引起了后者的關注,布勒隨即派遣德日進攜一萬法郎經費來華。民國十二年(1923)5月,德日進抵達天津。8月,桑志華和德日進一起再次考察了薩拉烏蘇,收獲頗豐,帶回北疆博物館的化石有二十六箱,最重要的是有三只完整的十萬年前的披毛犀化石,還有野驢、王氏水牛、野馬、古棱尺象等,后來被命名為“薩拉烏蘇動物群”化石。

▲ 北疆博物館陳列室入口

德日進(Pierre Teilhard de Chardin)1881年生于法國奧爾西內(Orcines Auvergne),1899年加入耶穌會,1905年至1908年他在開羅一所耶穌會開辦的大學講授物理和化學,1908年至1912年他到英國黑斯廷斯(Hastings)學習神學,其間于1911年晉鐸。1912—1914年,他在巴黎自然歷史博物館研究古生物學,1913年他與步日耶考察西班牙西北部史前巖洞壁畫。他參加了第一次世界大戰,戰后于1920年取得索爾邦大學地質學、植物學、動物學學位,隨后在巴黎天主教大學講授古生物學,并取得博士學位。

德日進應桑志華神父邀請、受布勒的派遣來獻縣,并參與籌建天津北疆博物館。他在中國度過了二十三年的學術生涯。他走遍中國,考察新生代地質以及古脊椎動物與古人類化石。民國二十一年至二十八年(1932-1939),德日進參加法國科學界發起的“黃色遠征”活動,對華南、印度、緬甸、印度尼西亞等地進行系統的古生物考察。

▲ 北疆博物館的古生物化石陳列

民國十二年(1923),德日進在整理桑志華于1922年從薩拉烏蘇邵家溝帶回的羚羊牙齒、鴕鳥蛋片化石時,發現一枚桑志華疏忽的疑似人類牙齒的化石。他們便委托北京協和醫院的加拿大解剖學家步達生教授鑒定,確認這枚化石是七萬年前舊石器時期晚期智人,一位七歲兒童的左上外側門齒。發現這枚“河套人”門齒的意義雖不及后來周口店挖掘的“北京猿人”頭蓋骨,但在中國地質生物及考古領域是開創性的非凡發現。這枚兩緣翻卷成棱、中間低凹的“鏟形牙”被認為是中國人的標準“生理印記”,有著“鏟形牙”的“河套人”被視為漢人的直接祖先。

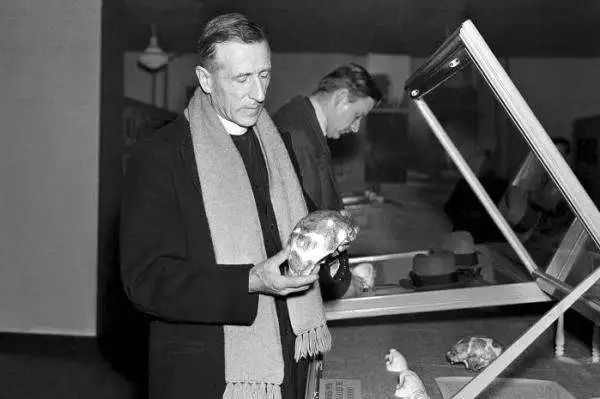

德日進被中國科學界看作中國古脊椎動物學的奠基者和領路人。民國十八年(1929)德日進被聘為農商部地質調查所新生代研究室顧問,參與周口店“北京猿人”發掘和鑒定工作。恰在這一年,裴文中教授發現一個完整北京人頭蓋骨。民國二十四年(1935)賈蘭坡接替裴文中主持發掘工作,并于次年發現三塊頭蓋骨。德日進參與了歷次發掘全過程。賈蘭坡的發現是德日進等人研究鑒定的,確認了“北京猿人”頭蓋骨為猿人顱骨。賈蘭坡晚年回憶說,他二十三歲初入這個領域,給德日進做助手,學得許多知識,“德日進神父是我最敬愛的老師之一”。

▲ 德日進(Pierre Teilhard de Chardin,1881-1955)

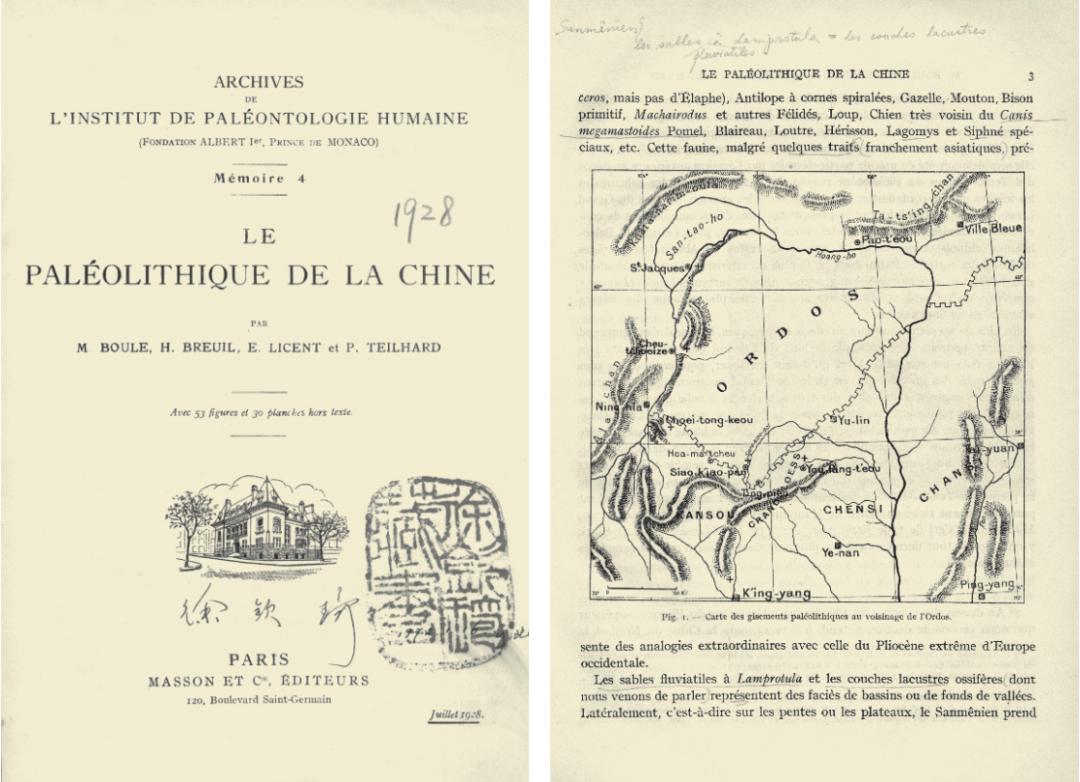

民國十七年(1928),一本非常重要的考古報告問世,《中國舊石器時代》(Le Paléolithique de la Chine),由桑志華、德日進、布勒、步日耶(Henri Breuil,1877—1961,法國人,考古學家、人類學家、地質學家,曾參與周口店北京人發掘工作)合作完成,在巴黎和天津兩地聯合出版。在巴黎出版時納入摩納哥國王阿爾伯特一世基金會“人類舊石器時期研究所檔案”論文集第四部;中國的出版機構為北疆博物館,納入“北疆博物館叢書”第三種。

《中國舊石器時代》分為“導論”(布勒撰)、第一部分“地層學,斷層”(德日進和桑志華撰)、第二部分“舊石器時代”(布勒和德日進撰)、第三部分“考古學”(步日耶撰);附錄為三十組考古發掘實物照片。

這部學術專著的核心是桑志華、德日進一行在甘肅慶陽縣城以北約五十五公里幸家溝黃土層中首次發現中國舊石器遺址。多位學者從不同專業角度肯定了中國北方存在過舊石器時期,討論了中國舊石器時代的特點。

▲ 《中國舊石器時代》

桑志華和德日進等人在北疆博物館所從事的研究工作,一直受到日本人的關注。為了使科研成果不被日軍掠奪和破壞,民國二十八年(1939)4月經耶穌會總會會長批準,時任館長的羅學賓于民國二十九年(1940)成立私立北京地質生物學研究所(Institut de Géobiologie Pékin),借此把北疆博物館重要標本、實驗室設備和部分圖書資料,轉移到北京使館區東交民巷。北京地質生物學研究所只存在了五年,但是研究成果還是很豐富的。德日進和羅學賓主編過自己的刊物《亞陸生物史跡匯編》(Géobiologia),民國三十二年(1943)和民國三十四年(1945)出版了兩卷。他們也出版過少量書籍,延續著德日進等人的科學研究。這個時期北京地質生物學研究所出版了一套科研叢書,可稽的有十二種。二戰勝利后,德日進與羅學賓結伴返回家鄉,北京地質生物學研究所工作中斷。

▲ 《亞陸生物史跡匯編》

北京地質生物學研究所叢書不乏國際科學史上的名著。《東亞地質及人類原始》(Early Man in China,bound with Fossil Men,中文書名見原書版權頁)就是其中之一。《東亞地質及人類原始》分為兩卷:第一卷“中國早期人類的大陸環境”,第二卷“人類遺址的分布”。德日進為自己的著作配了五十一張圖片,其中有二十一張是從前沒有發表過的。另外他還準備了五幅地圖。

民國三十三年(1944),德日進與裴文中教授合作撰寫了《中國新石器時代》(Le Neolithique de la Chine),作者在前言里說明:

過往幾年,對舊石器時代的研究在中國史前研究領域得到廣泛重視。北京猿人是繼鄂爾多斯舊石器時代中期或后期遺址發現之后人類遺址新的發現,研究者對更新世地層做考古學調查的活動區域遍布整個國家,且越走越偏遠。盡管這些研究有時不夠縝密,目標方向也很老套,不管怎樣,這些分析說明,亞洲東北部和中部特別有利于早期人類的進化。北京猿人與印度-馬來猿人有許多相似之處,與羅斯-歐羅巴的黃土地舊石器時代的特征完全不同。我們也可以看到,在更新世時代,中國和蒙古曾經是文明凹地,不是文明流出的高地;就人類進化而言,是接收外界流入而不是溢出之處。由此我們形成這些新的觀點!

德日進和裴文中先是說明了新石器時代的定義和特征、新石器時代低級和高級狀態、研究新石器時代的難點和益處。然后分四卷“更新世末期的中國”“蒙古新石器時代”“黃河流域新石器時代”“吉林南部新石器時代”,逐一介紹了他們采集的標本和他們的分析。他們準備了作為考古學著作必不可少的圖片四十八幅,直觀地講解自己的分析;還附有兩幅地圖:《中國黃土地的分布和外貌》和《中國新石器時代遺址分布圖》。《中國新石器時代》發表的意義在于,其承續了《中國舊石器時代》,為完整地解讀中國史前歷史增添了重要的篇章。

▲ 圖源《中國新石器時代》

民國二十九年(1940)困潛于北京的德日進完成手稿《人之現象》(The Phenomenon of Man)。他把宇宙看成是一種進化,從無生命到出現生物,從生命到出現人的精神,是一個持續不斷的完整的進化現象。進化朝著精神發展,呈現一種社會化和全球化發展運動。針對德日進的這些大膽言論,天主教會認為他的觀點離經叛道,背馳傳統神學教義,禁止他的著作出版。

民國三十五年(1946)德日進離華回法。他當選為法國科學院院士,后又受美國基金委托赴非洲考察猿人。1955年,漂泊半生的德日進在紐約居所郁郁而終,悄然葬于當地的圣安德烈哈德森教士墓地。就在這一年,他的《人之現象》在巴黎出版。他身后留下了十三卷《德日進著作集》。英國歷史學家湯因比給了德日進很高的評價,稱其既是科學家又是精神巨人。

▲ 德日進在檢查他在中國獲得的頭蓋骨

(圖片來源:www.kxwhcb.com)

20世紀20年代是中國考古學的黃金十年,重構中國斷代史的一系列最大考古發現,大多完成于這一時期。民國十年(1921),安特生發掘仰韶遺址,解決了中國新石器時期存在和如何存在的問題;民國十一年(1922),桑志華、德日進發起薩拉烏蘇地質堆積層的發掘,找到中國舊石器時期存在的直接證據;民國十七年(1928),李濟①、董作賓②等人對安陽小屯遺址的發掘,讓以殷墟和甲骨文為代表的商代遺存徹底改寫了中華文明史;民國十八年(1929),裴文中在周口店發現七十萬年前的北京猿人頭蓋骨,改變了人類起源的學說。

①李濟(1896—1979),字受之,后改濟之,湖北鐘祥郢中人。1911年考入留美預科學校清華學堂,1918年官費留美,1922年回國,執教于清華學校、南開大學,后長期在中央研究院歷史語言研究所任職,1949年后,在臺灣大學及史語所任教。

②董作賓(1895—1963),原名作仁,字彥堂,又作雁堂,號平廬,河南南陽人。甲骨學家、古史學家;北京大學畢業,民國十四年至十六年(1925—1927)先后執教于福建協和大學、河南中州大學和廣州中山大學,民國十七年至三十五年(1928—1946)在中央研究院歷史語言研究所工作;民國三十七年(1948)當選中央研究院院士。1947年任美國芝加哥大學客座教授,1949年后,在臺灣大學、香港大學、崇基書院、新亞書院和珠海書院任教,病逝于臺灣。

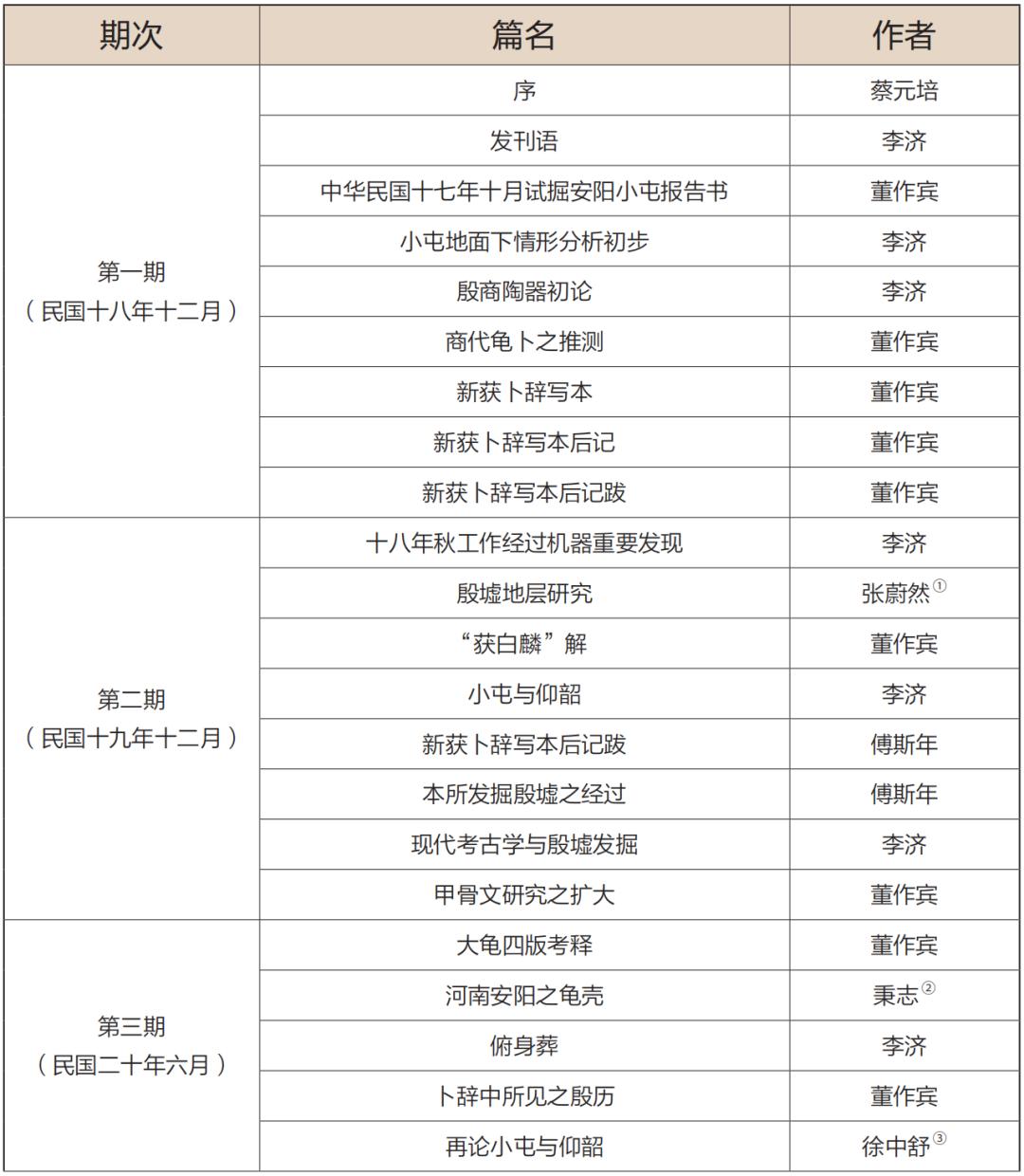

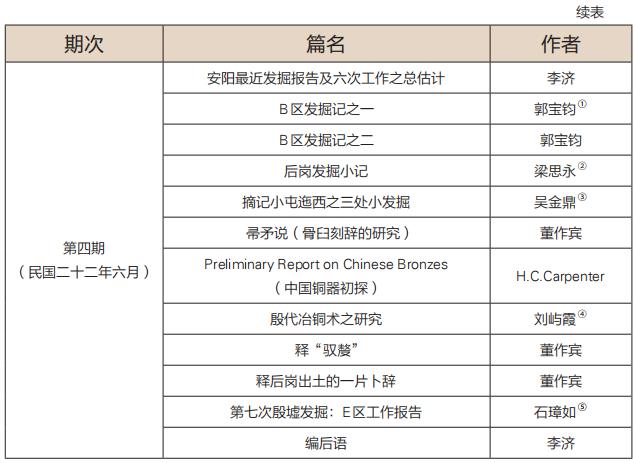

1932年儒蓮獎頒發給中央研究院歷史語言研究所的《安陽發掘報告》專刊。《安陽發掘報告》是研究院歷史語言研究所考古組對安陽小屯發掘的報告,后來以“殷墟考古”聞名。

清末以來,安陽小屯地區偶有鐫刻甲骨文的“龍骨”出土。民國十七年(1928)傅斯年受蔡元培之邀任研究院歷史語言研究所所長,他上任做的第一件事情就是組隊赴河南安陽,發掘小屯遺址。科考隊由考古組主任李濟和甲骨文專家董作賓帶隊,歷時四年,勘察了商代晚期都城建筑遺址,出土大量以甲骨文、青銅器為代表的文化遺存。

▲ 出土于安陽殷墟的甲骨文

(圖片來源:www.sohu.com)

殷墟大規模的考古發掘進行過多次,《安陽發掘報告》記載的是民國十七年至二十二年(1928—1933)考古研究成果,分為四期:

①張蔚然,山西人,考古學家,民國時期曾是中央研究院歷史語言研究所考古組成員。

②秉志(1886—1965),字農山,原名翟秉志,滿族,中國近現代生物學的主要奠基人、動物學家、教育家;1909年考取第一屆官費赴美國留學生,獲得博士學位;回國后創辦中國最早的綜合性學術刊物《科學》雜志。長期從事中國生物學的教學、研究和組織工作。

③徐中舒(1898—1991),民國十五年(1926)畢業于清華學校,后在復旦大學、暨南大學、中央研究院歷史語言研究所、北京大學、四川大學、華西協合大學、燕京大學任職

①郭寶鈞(1893—1971),字子衡,河南省南陽市人,考古學家;1922年畢業于北京高等師范學校國文系,在河南省立南陽中學任教,后到省教育廳工作,多次參加對安陽殷墟的考古發掘。

②梁思永(1904—1954),廣東新會人,梁啟超次子,近代田野考古學的奠基人之一;民國十九年(1930)從美國哈佛大學畢業后,回國參加中央研究院歷史語言研究所考古組;次年參加了河南安陽小屯和后崗的發掘等。

③吳金鼎(1901—1948),字禹銘,山東省安丘人;民國十五年(1926)考入清華學校國學研究院攻讀人類學專業,民國十九年(1930)到中央研究院歷史語言研究所考古組任職,其間參加了河南安陽殷墟、山東章丘城子崖、安陽后崗等著名遺址的發掘;1933年赴英國留學,1937年獲博士學位;回國后,先后在云南、四川從事考古發掘和研究工作。

④劉嶼霞,考古學家,曾參與河南安陽小屯遺址和山東歷城縣龍山鎮之黑陶文化遺址發掘。

⑤石璋如(1902—2004),1932年畢業于河南大學文學院,畢業后直接到中央研究院研習考古專業,1945年去臺灣,相繼擔任大學教授、臺灣“中研院”院士等。

這三十二篇文章(不計序和編后語)都是非常專業的論文,記述了發掘經過、建筑遺址、骨卜龜卜與甲骨文、冶銅術與青銅器、陶器、石器骨器和蚌器、獸骨、周邊遺址、墓葬、宗教藝術和社會組織等十個方面內容,附有大量工作照片、區域地圖、遺址測繪圖、銅器和陶器圖樣、甲骨及甲骨文圖樣等。

《安陽發掘報告》有七百三十四頁、四十五萬余字。這份報告所描述的殷墟王陵遺址、殷墟宮殿宗廟遺址,展現了中國商代晚期輝煌燦爛的青銅文明,更重要的是從前后出土的十幾萬片甲骨上解讀的文字,將中國有文字記載的信史提前到了商朝。就此而言,儒蓮獎評委會的目光是敏銳的、專業的和有前瞻性的。

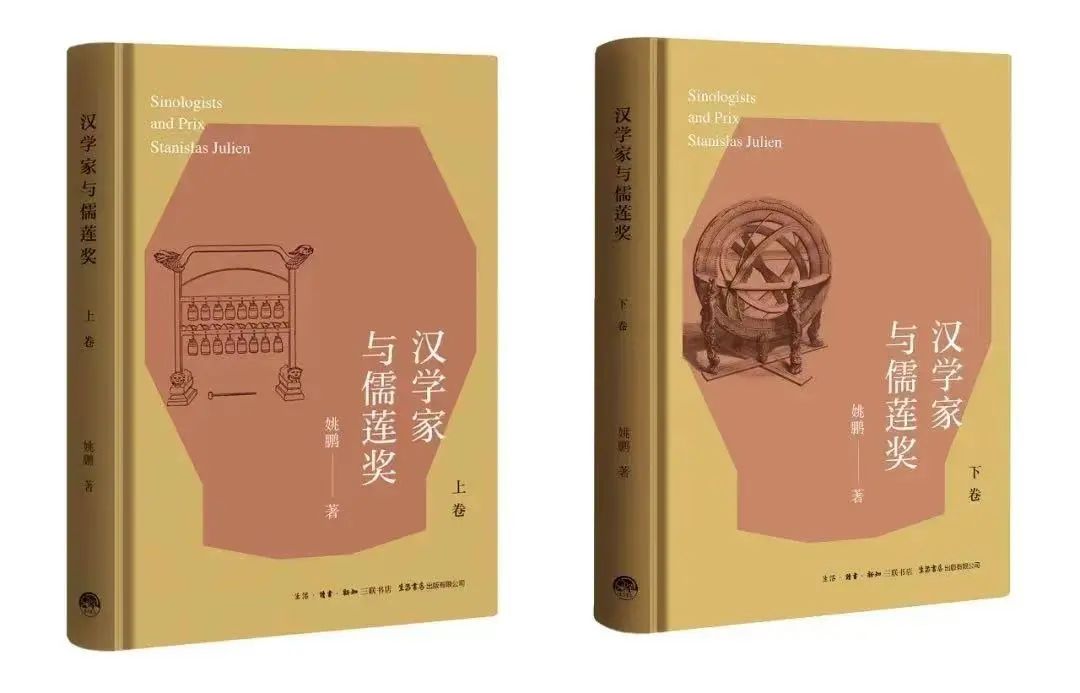

本文內容節選自《漢學家與儒蓮獎》姚鵬 著

* 文中部分圖片來源于網絡,如有侵權請聯系刪除

?文章版權由生活書店出版有限公司所有

新書推薦

▲ 《漢學家與儒蓮獎》 姚鵬 著

ISBN:978-7-80768-327-8

生活·讀書·新知三聯書店 生活書店出版有限公司

內容簡介

儒蓮(Stanislas Aignan Julien,1797—1873),法國籍猶太漢學家,法蘭西學院院士。一生譯著頗豐,對中國語言、文化和社會有著廣泛而精深的了解。

儒蓮獎是漢學界的最高獎項。此獎在儒蓮去世前一年(1872年),由法蘭西銘文與美文學院設立,用以表彰對漢學研究有突出貢獻的人。自1875年儒蓮獎第一次頒發以來,有多位中外學者獲此獎項,其中包括我國語言學家王靜如、哲學家馮友蘭、文史名家饒宗頤、北京大學教授楊保筠、西夏學家李范文等。

本書回顧了從儒蓮獎首次頒獎到1949年的獲獎者情況,從思想觀念、風物掌故、習俗地理等方面對儒蓮獎獲得者及作品進行了詳細剖析,全景式展現了19世紀至20世紀上半葉的漢學研究,可以讓讀者較為客觀地了解海外漢學發展史和中西文明交流史,也為我們提供了一個了解中國傳統文化的全新視角。

作者簡介

姚鵬,祖籍福建福州,1956年生于北京,1978年2月考入復旦大學哲學系。學術研究專長為意大利文藝復興思想史、法國哲學史、中國近代史、中國基督教史,著有《笛卡爾的天賦觀念說》《自由女神的遐想》《自由備忘錄——對法國大革命基本原則的歷史反思》《百年流澤——從土山灣到諸巷會》等;合編有“貓頭鷹文庫”“三聯文庫?世界經典隨筆系列”“走向文明叢書”“中國思想寶庫”“東方思想寶庫”等;譯有《西方政治思想概述》等。

原標題:《從仰韶到殷墟:安特生、德日進與中研院史語所的考古發現》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司