- +1

數字世界的街頭攝影,鏡像出我們平庸且悲慘的現實

80后的愛爾蘭藝術家Alan Bulter是典型的數字原住民,電腦伴隨著其出生和成長,他很自然地成為一名穿梭于游戲世界的數字攝影師。

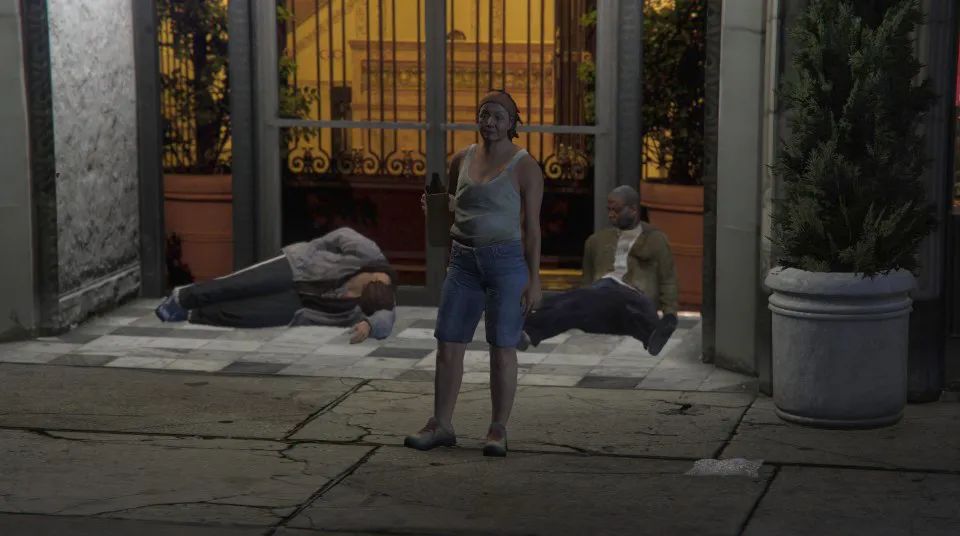

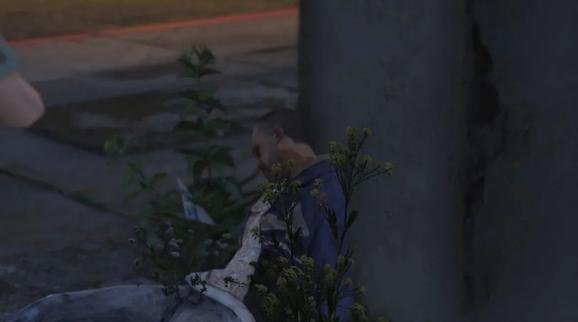

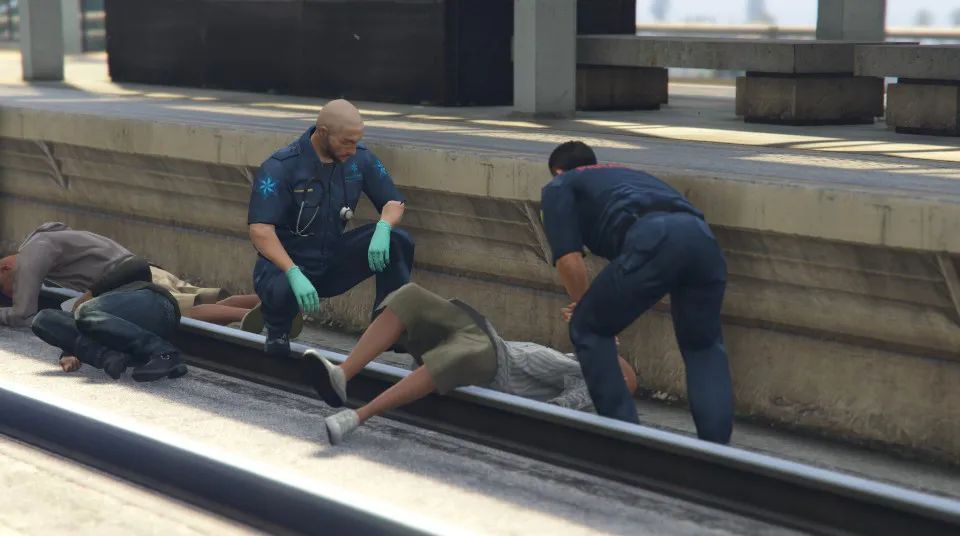

《洛圣都的沉淪》(Down and Out in Los Santos)是他諸多作品之一。在這個作品中,他放棄了游戲《俠盜獵車手》中充滿暴力和犯罪的故事線,轉而以和平闖入者的模式,投身于對游戲背景中貧窮的無家可歸群體的紀錄。

這些無家可歸群體,是游戲中的非玩家角色。為了實現高質量的現實感,游戲設計者必須要將社會中的貧困層面包括在整體的環境之中,但這卻照進了我們的社會現實:貧困是某種自然秩序的一部分。

有一年多的時間,Alan Bulter幾乎每天都在這款電子游戲中進行攝影探險,他以數字身體手持虛擬相機,游走于以洛杉磯為依據而建構的虛構城市洛圣都,拍攝那些無家可歸者,及他們的生存處境。

攝影:Alan Bulter

采編:傅爾得

我是Alan Bulter,出生在1981年的都柏林。雖然我不想這么說,但事實是,我是玩電子游戲長大的,游戲存在于我的大部分人生中。

我母親在80年代初就買了電腦,從我記事起,我們家就有電腦。其實,我哥哥更喜歡玩電子游戲,當《俠盜獵車手》(Grand Theft Auto)系列在1997年剛問世第一款游戲時,他就玩過了。我也看過他玩《毀滅戰士》(Doom)和《文明》(Civilization)等游戲。

但這并不是說我沒有玩,我也是從那時起開始玩整個《俠盜獵車手》的系列。但我對電腦的興趣,更偏向在圖像編輯或3D制圖等創作類軟件上。最早,我便在Acorn Electron(1983年上市的個人電腦)上玩Turtle Graphics(海龜繪圖),接著在Amiga 500(1987年上市的個人電腦)上玩Deluxe Paint(繪圖軟件),到了90年代的個人電腦時,我大量接觸了各種圖像制作應用程序,如Fractal Painter和Paint Shop Pro等。

數字藝術是到后來才真正被人們所討論,因此,游戲和創作的界限對我來說一直相當模糊。但是,當我玩游戲時,總是會不由自主地去觀察游戲的機制,或者想辦法要怎樣發揮創意等,而不是按照游戲所規定的敘事來玩。也許,這是我最終不可避免地會在《俠盜獵車手》的游戲中開始嘗試創作的原因。

早在2005年,我就基于《俠盜獵車手:罪惡都市》中的一個小故障做了一個單通道視頻,那算是我的第一件作品。在那之后,我的創作就越來越深入地探索電子游戲的世界。于我而言,深入到虛擬中去試圖找到現實的一瞬間,是有意義的。

大約是從2014到2016年間,虛擬世界以一種對真實世界進攻的姿態開始爆發,這使得對游戲中模擬的批判性創作開始流行起來。我的作品之一《洛圣都的沉淪》(Down and Out in Los Santos),便是在2016年時基于《俠盜獵車手V》(GTAV)而開始創作的。

《俠盜獵車手V》是2013年推出的該系列的第五代,作為一個開放世界動作冒險游戲,其游戲性主要著重在開放世界的設定上,玩家可自由決定任務進行的時間和方式來推動故事劇情。重點是,在這個游戲中,玩家們不再扮演正義之士,而是城市中的罪犯。通過完成一連串有組織的犯罪任務,玩家們才能逐步提升自己的社會威信,任務通常為槍戰、搶銀行、行刺等,其他犯罪以外的任務則有駕駛出租車、救火、賽車、開飛機等。游戲的背景設定在虛構的美國圣安地列斯州(San Andreas),玩家可隨意地在鄉間和虛構的城市洛圣都(Los Santos)中漫游。

其實,我一開始并沒有計劃要做這個作品,直到我玩了這個游戲約18個月之后,一個偶然機會觸發了我的創作。那時,我對這個游戲故事線的興趣已快耗盡,有一天,我好奇地想要看看游戲中的整個環境究竟如何,于是開著車到處逛,在洛圣都一個叫“草莓”區的地方,當我開車從一座橋下穿過時,注意到了一些非玩家角色,他們聚集在一個臨時營地上燃著篝火的鐵桶周圍。把車停在路邊后,我下了車,等走近時,才發現他們身上散發著一股幽靈的味道,于是我開始拍他們。

在這款游戲中,每個玩家都有一個虛擬智能手機,就放在他們的虛擬口袋里。當下,我拿出我的手機,打開里面一款名為“Snapmatic”的照相應用,開始拍他們,Snapmatic基本上是Instagram的復制品。從那時起,我便放棄了游戲中充滿暴力和犯罪的故事線,轉而以和平闖入者的模式,投身于對游戲背景中貧窮的無家可歸群體的紀錄。

與截屏不一樣的是,我用游戲世界里的數字身體來手持虛擬相機,這為我的拍攝提供了一種額外的現實主義感。相機的視角被束縛在我的虛擬身體上,而我所受到的物理或身體的限制,也跟在現實世界中幾乎一樣。游戲中的虛擬鏡頭,位于虛擬世界和電腦屏幕之間,我相信截屏仍然可以是攝影,但有了游戲內置攝像頭后,角色扮演的行為變得更有意義。我像現實生活中的街頭攝影師一樣在虛擬的三維空間里行走,當找到一個拍攝對象后,就對準鏡頭、構圖、對焦,然后按下快門,鏡頭在光線下也會產生光暈和色差,有時甚至因為光線強度不同而產生長時間曝光的效果。因此,虛擬鏡頭不僅僅是模擬在這個世界上看東西的感覺,還模擬了通過相機看世界的感覺。

那些無家可歸者會互相聊天、分享煙酒或要錢買毒品。由于被設定為自我認同,他們會與自己處于相似社會情境的人聚集在一起。如果我靠得太近,他們有些會無視我,若被我的存在所干擾,他們可能會跑掉,但也可能變得很暴力,有時候我會受到攻擊,必須要自衛。作為一位數字世界的街頭攝影師,我在任何時候都盡量避免暴力事件的發生。所以,最好的方法是保持安全距離,在需要特寫鏡頭的時候,我通常會使用相機的變焦模式來達成。與這些數字生物的接近很有趣,在反復走訪游戲中的各個貧民區后,我開始注意到每個無家可歸者角色的行為差異。

我喜歡那些和鏡頭有眼神交流的照片,因為在那些時刻,他們確實感覺像真人。但在游戲的整個敘事線中,他們沒有任何作用,我也不認為故事中的人物會提到它們,他們與人行道旁的燈柱或樹木是一樣的。就攝影師的角色而言,在決定如何捕捉各種場景時,重要的是要記住,游戲中無家可歸者的行動都是通過程序預先設置好的。他們每人都有不同的動畫周期可供選擇,這取決于他們是處于空閑狀態,還是在行走,或是坐著,等等。因此,了解他們將如何移動是至關重要的,以便我決定將在何時按下快門。這樣看來,我們似乎可以將布列松的“決定性瞬間”理論進行更新,或許可以考慮叫作“建構性瞬間”。

但是,如果就“時刻”的獨特性而言,布列松的“決定性瞬間”也是站得住腳的,羅蘭·巴特關于“刺點”的觀念也是如此。有張照片是一個在雨夜橋下的無家可歸的女性,當她與我的鏡頭對視的那一刻,是任何其他玩家都不能復制的。因為,像現在的許多游戲一樣,這個游戲也有一個天氣系統和時間系統,它甚至有基于游戲中日期的月亮周期。一天中的時間、天氣、物件、汽車、背景環境等,都在隨著時間而變動。而各個角色的動畫周期也不同,也許他們經過時對我說了些什么,或者他們就站在一個特定的地方。再加上我鏡頭的框取、焦距、景深的設置等等的不同,因此,拍攝的變量就成了無窮大,這一切都使得我不可能在按兩次快門時拍到相同照片。

因此,我采取了紀實攝影的方式,去捕捉這些虛擬人物的生活。這個系列中的照片,不僅沒有用任何花哨的鏡頭,也沒有添加任何特效,這使得他們更為真實。遺憾的是,我將永遠沒有可能講述某個真實的人的故事,但這也不是我的興趣所在。我的主題是模擬,我更關心今天的圖像是如何發揮作用的,以及我們如何消費它。因此,觀察這些邊緣人的模擬版本,為我們打開了一個認知空間,以思考他們在現實世界的對應物。甚至,這可能為討論無家可歸者、心理健康和住房等問題提供一個契機。

相對于在現實中拍攝,對無家可歸者而言,我的版本少了一些剝削性。因為他們的人工智能水平被設定得非常初階,所以他們幾乎沒有感情和獨立的思想,也沒有真正的智識。也因此,他們或許永遠不可能反過來了解我。對于今天現實世界的街頭攝影,我覺得很多地方都值得懷疑。比如,如果我們使用真實人物的肖像,是否真的以有效的方式揭露了權力及不公?而依靠戲劇性的黑白風格,或用廣角鏡頭來加強貧困或色情的一面,真的合適嗎?再者,誰又將從他們戲劇化的生活場景中受益呢?如果對社會問題的討論成為這個創作的副產品,同時又維護了他們的尊嚴,那么我的創作就有一定的價值。

有一年多的時間,我幾乎每天都在這款電子游戲中進行攝影探險,以拍攝那些無家可歸者,及他們的生存處境。但是,在參與了游戲中各種暴力行為和資本積累后,我都幾乎沒有注意到他們,直到我玩了這個游戲近18個月之后,他們才偶然地出現在我的意識中,或許是因為他們是非玩家身份,也或許因為他們生活在社會的邊緣。

我也由此反思了現實生活中的自己,似乎也很少給無家可歸者以尊嚴。我的工作室就在一個無家可歸者救濟站的隔壁。每天早上,在走到工作室的路上,我都會路過那些饑餓的、疲憊的人們,而進了工作室后,我便進入到游戲中,用虛擬的身份為虛擬的流浪者拍照。

我認為,《洛圣都的沉淪》包含了軟件時代的一種社會現實主義。無家可歸的人、雜草、狗叫聲、慢跑者、咖啡店、起重機、涂鴉等,在游戲的敘事中,它們基本上都是沒有作用的存在,但確實是為了讓游戲更真實而進行的細節和環境的模擬,我們的視野中充滿了我們根本不會去認真看的東西,這是沉浸環境所呈現的社會現實。

對我個人來講,這個系列的關鍵意義,也許與都柏林正在上演的一場巨大的悲劇性住房危機有著潛意識的關系。我們國家現在的無家可歸者比歷史上的任何時候都多,這是一個巨大的社會危機,在愛爾蘭的新聞中也每天都被討論。我經常思考游戲中和我在都柏林遇到的真實無家可歸者之間的相似之處,發現兩者都存在于以資本積累為基礎的敘事邊緣。愛爾蘭的社會是按資本利益而運行的,無家可歸者處于這個國家敘事的邊緣。

我非常著迷于《俠盜獵車手V》對真實世界的描述。為了實現高質量的現實感,游戲必須要將社會中的貧困層面包括在內,這本身就具有悲劇性。低收入社區街道上的垃圾比富有社區的更多,等等,諸多事實都將經濟霸權和政治之間的復雜關系濃縮在了一個虛擬世界中。《俠盜獵車手V》有強烈的新自由主義式的元敘事,其傳達的信息是:你的唯一任務是積累資本,即使明顯地被資本主義的惡果所包圍,你也別無選擇。

將這些不可玩的角色置于主要敘事的邊緣,確實是對我們社會的控訴。在游戲中,對洛圣都社區中最脆弱群體的描述幾乎沒有,這并非偶然,而是我們社會的現實:貧困是某種自然秩序的一部分。

在拍了好幾年的《洛圣都的沉淪》之后,我才第一次去洛杉磯。洛圣都雖然是一座虛構的城市,但卻是以洛杉磯為依據建構的,游戲將洛杉磯的地理整合到了一個多樣且巧妙設計的城市空間中。盡管之前未到過這個城市,但我清楚地記得,當開車經過某些地方時,我甚至能預測什么樣的空間、建筑、基礎設施和社會人口結構將會出現在下一個地平線上,這已經超出了讓人毛骨悚然的程度。我對洛圣都無家可歸者的熟知,讓我更愿意與他們在洛杉磯的現實對應者們交談,他們的故事與模擬游戲中所暗示的相似,大概包括戰爭造成的創傷后應激障礙、精神疾病、由于消極的生活環境而導致的藥物和酒精濫用、曾經的身體損傷等。

而在洛杉磯的威尼斯海灘和圣莫尼卡碼頭的散步經歷,令我記憶深刻。不僅是我去之間就熟悉那里,甚至那里的商店、路人的對話、空間布局、無家可歸者、娛樂場所等等,都幾乎和我記憶中的一樣,這是我經歷過的最鮑德里亞式的事情了。鮑德里亞關于我們如何通過模擬來體驗“真實”的想法,在那一刻對我來說是完全徹底的現實化了。這一再證實了我的觀點,即基于現實城市的現代電子游戲,實際上是非凡的社會現實主義作品。通過這種方式,我們可以由審視虛擬世界,進而審視我們自己。虛擬世界是我們現實生活的一面鏡子,揭示了我們集體的欲望、平庸的存在,以及我們生存模式的惡劣后果。如此,我相信虛擬就是現實。

我常想,如果不把這些電子游戲當作對現實的模擬,而是現實本身呢?我能否在游戲的限制范圍內做出與現實世界相同的藝術?《俠盜獵車手V》中的一個加油站,在合適的天氣和時間,它會重現出斯蒂芬·肖爾(Stephen Shore)在1975年6月21日所拍攝的“加利福尼亞州貝弗利大道和拉布雷亞大道”一樣的場景,那更像是對照片的記憶。這一經歷啟發了我在《俠盜獵車手V》中復制愛德華·魯沙(Ed Ruscha)的《26個加油站》(Twentysix Gasoline Stations, 1963)的想法。唯一的問題是,游戲中是否有足夠的加油站。經過幾天的駕駛,以及在谷歌上的搜索,我發現游戲中正好有26個加油站。這難道是巧合嗎?或許吧,但對我來說,這神秘的同步性足以讓我制作出復制品了。

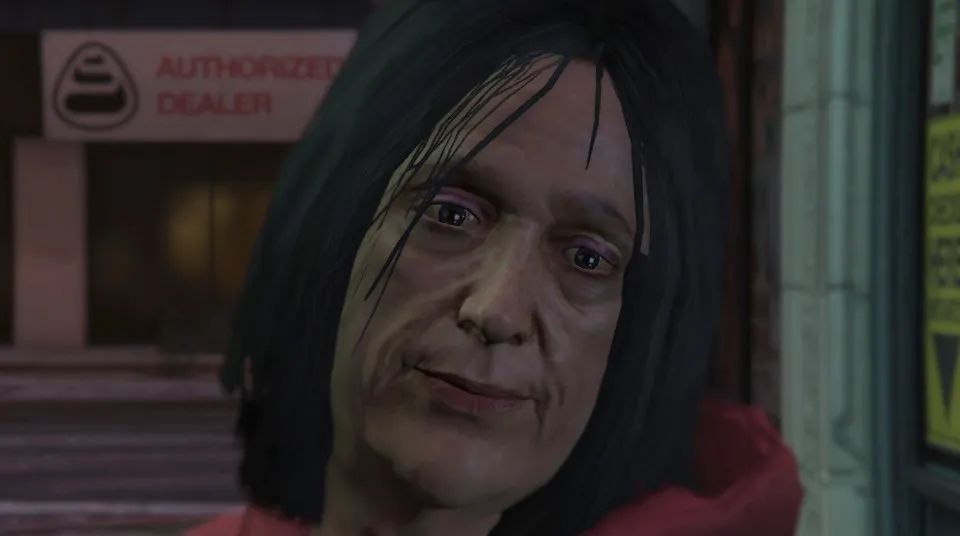

《26個加油站》,2017年,??Alan Bulter

另一個讓我覺得與現實有著詭異同步性的例子,是《俠盜獵車手V》中的一位女性無家可回者,我幾乎相信她就是已故藝術家斯特蒂文特(Elaine Sturtevant)。在近五十年的創作生涯中,斯特蒂文特以挪用和她同時代藝術家的作品而聞名,在創作后期,她的作品形成了關于數字中介和控制論等議題的討論。與她極其相似的模擬人物,在我的《洛圣都的沉淪》系列中偶有可見,我希望這會成為我未來某個作品的主題。

Alan在《洛圣都的沉淪》中拍攝到的很像藝術家斯特蒂文特(Elaine Sturtevant)的人

斯特蒂文特(Elaine Sturtevant)現實生活照

我相信,模擬現實提供了一個機會,讓我們得以對真實社會的運作進行批判性的反思。游戲開發者的目標是現實主義,而不僅僅是視覺意義上的現實主義。因此,當模擬世界中出現了讓我們反感的東西時,我們應該問自己,為什么我們允許這些問題存在,比如說,為什么無家可歸者的問題會在現實世界中存在?

關于創作者

Alan Butler(艾倫·巴特勒)的作品探討了媒體的物質性和技術中介的現實。他的主題常常把文化教條與生活和工作的算法模式聯系在一起。他曾就讀于新加坡拉薩爾藝術學院(LaSalle College of the Arts, Singapore, MFA, 2009)和都柏林的愛爾蘭國家藝術和設計學院(National College of Art and Design, BAFA, 2004年)。

Alan Butler是2021年威尼斯建筑雙年展愛爾蘭國家館的聯合策展人,并為都柏林市制作了一個永久性的公共雕塑。

他的作品在世界各地的博物館和畫廊舉辦了150多場展覽。包括:瑞士溫特圖爾攝影博物館(Fotomuseum Winterthur)、美國新罕布什爾州柯里爾藝術博物館(Currier Museum of Art)、波蘭羅茲國立博物館(Muzeum Sztuki, Lodz, Poland)、澳大利亞珀斯當代藝術學院(Perth Institute of Contemporary Art)、愛爾蘭當代藝術空間Visual Carlow、瑞典馬爾默攝影雙年展(Malm? Fotobiennal, Sweden )、愛爾蘭索爾斯蒂斯藝術中心(Solstice Art Centre)、美國俄亥俄州阿克倫藝術博物館(The Akron Art Museum)、英國波羅的海當代藝術中心(BALTIC Centre for Contemporary Art, UK)、紐約Transfer畫廊(Transfer Gallery)、德國柏林C/O攝影展覽館、英國利物浦藝術與創意科技基金會(FACT)、都柏林愛爾蘭現代藝術博物館(Irish Museum of Modern Art)、法國阿爾勒攝影節。

Alan Butler的作品被以下機構收藏:愛爾蘭現代藝術博物館(IMMA)、愛爾蘭國家美術館(The National Gallery of Ireland)、愛爾蘭公共工程辦公室(The Office of Public Works)、愛爾蘭藝術委員會(The Arts Council of Ireland)和都柏林三一學院(Trinity College Dublin)。

Alan Butler的作品由愛爾蘭Green On Red畫廊代理。

關于采訪者

傅爾得,專欄作家、策展人。著有:《一個人的文藝復興》(2016年)、《肌理之下》(2018年)、《在場:親歷11個重要美術館攝影展》(2021年)《對話:21位重塑當代攝影的藝術家》(2021年)。

原標題:《數字世界的街頭攝影,鏡像出我們平庸且悲慘的現實》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司