- +1

地圖帝國主義:空間、殖民與地球規(guī)治

地圖不是對地理空間的再現(xiàn),而是人們對地理空間的主觀解釋。而對空間的解釋,直接關(guān)系著對這個空間的使用和占有方式。現(xiàn)代殖民帝國興起于歐洲“地理大發(fā)現(xiàn)”。伴隨著對地球空間的重新理解,帝國也開始了對新空間的占取和利用。因此,16—19世紀(jì)代表性的歐洲地圖作品,不但是殖民帝國新地理知識的體現(xiàn),也是其殖民權(quán)力和帝國意識形態(tài)的體現(xiàn)。本文從地圖切入,討論殖民主義、帝國主義與國際法權(quán)力的空間機(jī)理。從開拓商路到占領(lǐng)殖民地,現(xiàn)代帝國的興起伴隨著早期經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程。與傳統(tǒng)帝國不同,現(xiàn)代殖民帝國源起于對地理空間的新認(rèn)知,也帶來了一系列重塑空間秩序的行為。全球空間被整體納入資本主義生產(chǎn)體系,在資本主導(dǎo)的生產(chǎn)-運(yùn)輸-消費鏈條中,形成相互關(guān)系和等級次序。同時,為這種秩序辯護(hù)的歐洲國際法也在地理空間的重塑過程中誕生和發(fā)展。15世紀(jì)后興起的歐洲地圖學(xué)則是這一系列變化最為鮮明的視覺表現(xiàn)。

2020年的美國,哥倫布突然成為一個嚴(yán)肅的政治問題。明尼蘇達(dá)州的白人警察虐殺黑人弗洛伊德一案引發(fā)了新一波“黑命攸關(guān)”(Black Lives Matter)抗議運(yùn)動,并迅速燃遍全美。抗議活動的集體行為之一,就是破除一系列帶有種族壓迫、殖民暴政象征的符號,特別是樹立于公共空間的人物雕像。除了南北戰(zhàn)爭時期南方將領(lǐng)的雕像外,芝加哥等數(shù)個城市中所矗立的500多年前“發(fā)現(xiàn)美洲”的哥倫布雕像也被移除。

有關(guān)哥倫布的爭議并不是新的話題。就連大洋彼岸的中國,在20世紀(jì)70年代末80年代初,也曾展開過他究竟是殘酷的殖民海盜還是偉大的資產(chǎn)階級先驅(qū)的爭論。即使在每年以“哥倫布日”紀(jì)念他的美國,人們也已經(jīng)將當(dāng)今社會結(jié)構(gòu)性不平等根源,追溯到5個多世紀(jì)前的“發(fā)現(xiàn)美洲”。

本文的主題——地圖帝國主義與哥倫布相關(guān)。筆者試圖表達(dá)的主要觀點是:現(xiàn)代殖民性帝國的興起,首先表現(xiàn)為對地理空間的全新認(rèn)知和處理方式。這種新認(rèn)知雖然一定程度上延續(xù)了古希臘以來的歐洲思想傳統(tǒng),但主要是在以哥倫布為代表的“地理大發(fā)現(xiàn)”的刺激下形成的。與之相伴,對地理空間的新處理方式,則是從開拓商路到占領(lǐng)殖民地的一系列重塑空間秩序的行為。全球空間第一次被整體納入資本主義生產(chǎn)體系,在資本主導(dǎo)的生產(chǎn)-運(yùn)輸-消費鏈條中,形成相互關(guān)系和等級次序。同時,為這種秩序辯護(hù)的歐洲國際法,也在地理空間的重塑過程中誕生和發(fā)展。這一系列變化最為鮮明的視覺表現(xiàn)就是15世紀(jì)后興起的歐洲地圖學(xué)。因此,近代以來代表性的歐洲地圖作品,不但是殖民帝國地理知識的體現(xiàn),也是其殖民權(quán)力和帝國意識形態(tài)的體現(xiàn)。

說得更直白一些:現(xiàn)代殖民帝國最根本的特質(zhì)在于占取,而占取首先是對空間的占取(包括領(lǐng)土、港口、運(yùn)輸線等),其最重要的目的是資本積累。隨之而來的則是對被占取地原住民的排擠、奴役和壓迫。支撐這種殖民行為的,是一套新的想象、建構(gòu)、安排地理空間的方式,以及對占取的“合法性”論述。現(xiàn)代地圖則是這套話語重要的表達(dá)形式之一。

一、祛魅:條約分割的世界

1502年,意大利北部的費拉拉是歐洲城邦中一顆耀眼的明星。在公爵埃爾科萊一世·德斯特(Ercole I d'Este)的治理下,這里成為最具文藝復(fù)興精神的藝術(shù)之城。這一年,公爵派他的仆人阿爾貝托·坎迪諾(Alberto Cantino)去葡萄牙首都里斯本,花費重金請當(dāng)?shù)氐闹茍D師制作了一張世界地圖。當(dāng)時,因西班牙卡斯蒂利亞王國和葡萄牙正激烈爭奪“新世界”,地圖是被嚴(yán)格管控的國家機(jī)密。坎迪諾不得不把地圖偷偷帶出,運(yùn)回費拉拉。

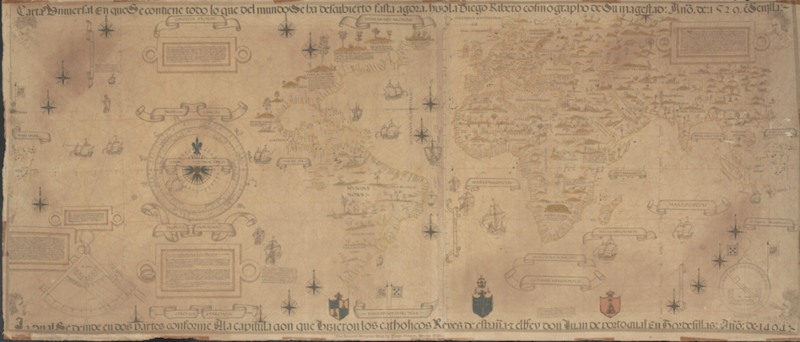

今天,這張以偷運(yùn)者名字命名的《坎迪諾平面球形圖》(The Cantino Planisphere)被公認(rèn)為歐洲地圖學(xué)史上一座里程碑。它以非洲大陸為中心,勾勒了南美洲東海岸以西一直到東亞和東南半島的廣大地域。但是它最突出的特征,是在圖的左側(cè)畫上了一條直直的豎線,把已知世界切割成兩部分。這條線是1494年《托爾德西利亞斯條約》所規(guī)定的西葡兩大帝國的勢力分界線。坎迪諾圖也成為現(xiàn)存最古老的反映這條邊界線的地圖。

《坎迪諾平面球型圖》

1494年6月7日簽訂的《托爾德西利亞斯條約》,被地圖史學(xué)家杰里·布羅頓稱為“歐洲全球帝國地理學(xué)最早也最狂妄的法令之一”(Brotton,2012:186;布羅頓,2016)。它把想象中的地球一分為二,將分界線以東的半個地球劃歸葡萄牙,以西則歸于卡斯蒂利亞。其實,它不是平分地球空間的條約,更為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼f法是:它是平分地球上非歐洲世界的條約。歐洲地區(qū)雖然整體位于分界線以東,但顯然不歸葡萄牙所有。

《托爾德西利亞斯條約》是1493年哥倫布從“新大陸”歸來的直接產(chǎn)物。卡斯蒂利亞王室敦請教皇承認(rèn)哥倫布發(fā)現(xiàn)的土地歸其所有,以平衡葡萄牙此前對非洲新發(fā)現(xiàn)部分的占取。我們都知道,哥倫布本人從沒想過要發(fā)現(xiàn)新大陸。他根據(jù)托勒密的地理學(xué)思想、馬可·波羅的東方游記以及其他文獻(xiàn),固執(zhí)地認(rèn)為,只要朝西航行,就可以繞開葡萄牙控制的非洲沿岸,以更短的距離抵達(dá)中國和印度,打破葡萄牙對海上貿(mào)易通道的壟斷。直至1506年去世,他都不認(rèn)為自己發(fā)現(xiàn)了一塊此前未知的地域,而是到達(dá)了亞洲。當(dāng)然,他對地球周長的估計嚴(yán)重偏小。從《坎迪諾平面球形圖》我們便可看出,當(dāng)時大部分地理學(xué)者都未接受他的解釋。就在此圖制作前不久,1501年到1502年,葡萄牙派遣航海家亞美利哥·韋斯普奇(Amerigo Vespucci)探索了今天烏拉圭到巴西一帶的海岸,確認(rèn)南美洲東部這一部分是位于《托爾德西利亞斯條約》規(guī)定的葡萄牙一側(cè),也進(jìn)一步證實此海岸屬于一塊未知的新大陸。就這樣陰差陽錯,人們沒用哥倫布的名字,而是用亞美利哥的名字,把新大陸叫作“亞美利加”。

如果說《坎迪諾平面球形圖》代表了《托爾德西利亞斯條約》時代早期歐洲帝國眼中的世界(至少是葡萄牙眼中的世界),則這兩份文獻(xiàn)其實都暗示了這個世界并不完整。因為根據(jù)這個瓜分地球條約,兩國只明確了在歐洲以西的分界,即從葡萄牙控制的佛得角群島,連線至哥倫布登陸的加勒比海的西班牙島,取中間點,按經(jīng)線劃出。但地球是球形的,這條經(jīng)線必須和另一面對稱的經(jīng)線一起才構(gòu)成完整的360度,讓兩國平均分到各180度的球面。

兩國此后不斷向兩端開疆拓土。葡萄牙繞過非洲南端進(jìn)入印度洋,并在1511年攻占了馬六甲,距離最重要的香料產(chǎn)地、今天印尼東部的摩鹿加群島僅一步之遙。兩年后,西班牙卡斯蒂利亞探險家首次抵達(dá)巴拿馬地峽,得知在新大陸的東面還有一片大洋。而曾經(jīng)參與葡萄牙攻占馬六甲行動的費迪南·麥哲倫,數(shù)年后轉(zhuǎn)投對手陣營——已是哈布斯堡帝國的西班牙。據(jù)說麥哲倫認(rèn)為馬六甲已經(jīng)是《托爾德西利亞斯條約》規(guī)定的葡萄牙領(lǐng)地的盡頭,再往東的摩鹿加群島理應(yīng)落入西班牙統(tǒng)治范圍,而“發(fā)現(xiàn)”新大洋的消息則鼓舞了麥哲倫。像哥倫布一樣,他認(rèn)為可以繞過美洲繼續(xù)向東,跨過他所命名的“太平洋”,開辟更直接的香料貿(mào)易路線。麥哲倫漫長航行的結(jié)果,如后世所知,是實現(xiàn)了人類第一次環(huán)游地球一周。但這又是一次誤打誤撞的地理“大發(fā)現(xiàn)”:死于航行途中的麥哲倫,本意只是開辟商路,而非環(huán)游地球(Brotton,2012:192;布羅頓,2016)。

西葡兩國隨即陷入激烈爭執(zhí),雙方都認(rèn)為自己擁有摩鹿加群島,享有香料貿(mào)易的壟斷性權(quán)力。這場曠日持久的爭論,體現(xiàn)在第奧古·里貝羅(Diogo Riberiro)幾張著名的《王家地籍圖》(Padrón Real)中。里貝羅是效忠于西班牙的葡萄牙人,他作為制圖師參與了兩大帝國的分界談判。他于1525年至1529年繪制的幾張地圖在地圖學(xué)史上有著崇高地位:非洲輪廓描繪得相當(dāng)完整,南美洲東部的海岸線也呈現(xiàn)得較為準(zhǔn)確。雖然沒有澳洲和南極洲,但太平洋第一次被完整納入已知世界,而從南亞到東亞的海岸線也比《坎迪諾平面球型圖》有了長足的進(jìn)步。

《王家地籍圖》

但是在當(dāng)時,里貝羅地圖的政治性遠(yuǎn)大于其科學(xué)性或藝術(shù)性。里貝羅巧妙地把《托爾德西利亞斯條約》規(guī)定的分界線作為地圖中軸,世界沿著這條線向左右兩邊展開,而摩鹿加群島被置于最左(西)側(cè),亦即剛好落入西班牙統(tǒng)治范圍。也就是說,作為爭議最核心的香料群島,被故意擺在不起眼的“世界盡頭”,與實際上近在咫尺的馬六甲分別在地圖兩端,天各一方。

最后,迫于財政方面的壓力,西班牙國王查理五世同意讓步,由葡萄牙出錢,向西班牙“購買”了摩鹿加群島所有權(quán)。雙方于1529年簽訂《薩拉戈薩條約》,再次明確了對歐洲以外地球的平分原則。里貝羅的地圖顯然為西班牙宣稱其對東南亞小島的“主權(quán)”立下了汗馬功勞。正如布羅頓所言:“對于西歐的帝國來說,首先是葡萄牙和卡斯蒂利亞,接著是荷蘭和英格蘭,這種先在地圖上,接著在地球儀上畫一條線,宣示擁有那些他們君主從未去過的地方的做法,持續(xù)了好幾個世紀(jì),塑造了隨后500年中歐洲在全球的殖民政策。”(Brotton,2012:217;布羅頓,2016)

如果把《坎迪諾平面球形圖》、里貝羅的前后幾幅世界圖同它們之前的代表性的世界地圖對比,能夠很清楚地意識到,隨著現(xiàn)代殖民帝國興起,人們的地理感覺也發(fā)生了革命。中世紀(jì)時代,歐洲精英對世界的想象,很大程度上基于《圣經(jīng)》所提供的宗教圖景。最典型的視覺呈現(xiàn),以統(tǒng)稱為“世界圖”(mappa mundi)的“T-O 型”地圖(即歐、亞、非三大洲構(gòu)成圓形世界)為代表(Woodward,1987)。其地理觀念是基于陸地的,表達(dá)的是宗教和儀式性的空間感。14世紀(jì)上半葉,古希臘宇宙學(xué)家托勒密的《地理學(xué)指南》經(jīng)由君士坦丁堡重新傳入歐洲后,激發(fā)了歐洲知識分子以科學(xué)方法重新認(rèn)知這個世界。不過,托勒密的地理認(rèn)知,是基于對地球的數(shù)學(xué)想象,而非實地探測。根據(jù)《地理學(xué)指南》推導(dǎo)出的世界地圖,雖然包括了印度洋,但大洋被南北兩大相連的陸地板塊所包圍,狀如一個巨大的內(nèi)陸湖。因為數(shù)學(xué)家托勒密認(rèn)為,只有存在一塊目前未知的、極大的南方大陸(Terra Australis Incognita),才能解釋為什么地球能保持平衡。不論是在宗教想象中,還是在數(shù)學(xué)想象中,歐洲、北非和近東以外的那片廣大空間都只是作為概念而存在,不具有實體意義。

應(yīng)當(dāng)承認(rèn),“地理大發(fā)現(xiàn)”的背后,的確有一部分宗教沖動(尋找“祭司王約翰”以夾擊奧斯曼帝國),也得到科學(xué)計算的助力。但它最主要的動力,毫無疑問是尋求財富。帝國在探尋商路的同時,以殖民手段鞏固對財富和貿(mào)易的壟斷性占有。此時的歐洲地圖學(xué),隨著不斷的地理探險而日益精準(zhǔn)地反映出海岸線的輪廓以及大陸的形狀。歐洲之外的世界,也隨之被祛魅,從想象的、抽象的空間,變成可以被探訪、認(rèn)知、了解,進(jìn)而掌控的具象空間。

如果查考地球空間的“祛魅”,我們也可以發(fā)現(xiàn)被庸俗“現(xiàn)代化”理論所忽略的一些內(nèi)容。一般談及祛魅理論,人們更側(cè)重于理性化、世俗化等內(nèi)容。空間的理性化,表現(xiàn)為空間的可被測量和計算。但如果僅限于此,那么托勒密在文藝復(fù)興時的重新引入,似乎就已經(jīng)是祛魅的了。可是不論是托勒密所生活的時代,還是他被重新發(fā)現(xiàn)的時代,科學(xué)和理性本身都沒有構(gòu)成推進(jìn)人類地理觀念現(xiàn)代化的充分條件,只是必要條件之一。比如,鄭和的航海探索早于歐洲的大航海時代幾十年,船隊高超的航海技術(shù)當(dāng)然體現(xiàn)著相當(dāng)程度的理性和科技水平,但鄭和的遠(yuǎn)航未能引出一套全球政治經(jīng)濟(jì)新秩序,說明僅有理性和科技,并不必然導(dǎo)致“現(xiàn)代”。而促使歐洲帝國前赴后繼展開航海開拓的,除了理性,更有作為強(qiáng)大驅(qū)動力的資本逐利目的。當(dāng)逐利沖動得到科學(xué)助力,原有的商貿(mào)秩序可以被輕易打破,并建立起新的暴力性壟斷,“現(xiàn)代”空間秩序才在帝國爭奪的背景下,以早期全球化的形態(tài)出現(xiàn)。

地球空間既然可被全方位了解、探查,也就意味著此空間可被征服、處置、分割。西葡兩帝國以國際條約形式平分世界正體現(xiàn)了這一點。須知在15世紀(jì)末和16世紀(jì),歐洲還沒有出現(xiàn)今天意義上的邊界——這一點和非歐世界并沒有多大差異。而《托爾德西利亞斯條約》以及《薩拉戈薩條約》,則是第一次以地球表面并不真的存在的抽象直線(經(jīng)線)作為排他性的主權(quán)邊界。這種邊界想象的大膽性,不僅在于其領(lǐng)土野心,還在于它對大地全新的理解方式。山川、城池、村莊、林木、海岸線,都不足以成為地理坐標(biāo)了,經(jīng)緯度這一古希臘人發(fā)明的、純粹數(shù)學(xué)性的度量網(wǎng)格,被用來當(dāng)作現(xiàn)實中的地緣政治分界。

最讓人稱奇的是,這種地緣政治分界,雖然由兩個相鄰歐洲帝國達(dá)成,卻不是為了明確兩者之間的領(lǐng)土,而是為了分割它們當(dāng)前和未來的海外殖民地。可見,現(xiàn)代地理知識、國際條約、法律邊界,都不是歐洲人為了處理內(nèi)部事務(wù)而發(fā)明出來的。雖然人們一般把1648年《威斯特伐利亞合約》的簽訂視作現(xiàn)代國家和國際秩序的源頭,但是很難想象,如果沒有15世紀(jì)以來的殖民爭奪,主權(quán)、邊界、條約、國際法這些現(xiàn)代觀念,會在17世紀(jì)的歐洲憑空誕生。這些觀念的真正源起,我們都可以在16世紀(jì)早期的地圖中找到清晰的表達(dá)。

二、重魅:命名領(lǐng)土與虛構(gòu)的地域

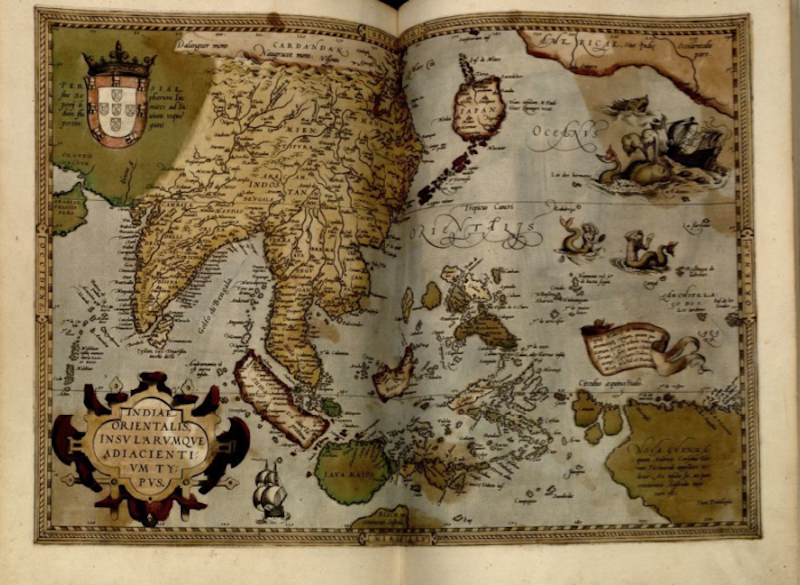

1570年,弗拉芒地圖學(xué)家亞伯拉罕·奧特柳斯(Abraham Ortelius)編纂的《寰宇大觀》(Theatrum Orbis Terrarum)在安特衛(wèi)普首度出版。這份地圖集中,出現(xiàn)了一幅以“東印度”為標(biāo)題的地圖(Indiae Orientalis,Insularumque Adiacientium Typus),它以中國南海為中心,將中國大陸到東南亞群島的廣大地域作為主要表現(xiàn)對象,向西延伸至印度次大陸,向東則包括了太平洋,一直到北美大陸邊緣。《寰宇大觀》被認(rèn)為是世界上第一部真正的現(xiàn)代地圖集(atlas),首版收錄了當(dāng)時最優(yōu)秀的一批制圖學(xué)家創(chuàng)作的53幅全球及地區(qū)圖。此后,這本世界圖集不斷更新,并被翻譯成多種語言,甚至在奧特柳斯1598年去世后,仍然不斷再版,直到17世紀(jì)中期才被新一代地圖集完全取代。16世紀(jì)到18世紀(jì),荷蘭地區(qū)成為歐洲制圖學(xué)的中心,所謂“尼德蘭制圖學(xué)派”在激烈的商業(yè)競爭中崛起(Sutton,2015)。奧特柳斯《寰宇大觀》的出現(xiàn),即被認(rèn)為是尼德蘭學(xué)派黃金時代的登臺亮相。1602年,荷蘭東印度公司正式成立,在此后的近200年中,它成為歐洲對亞洲貿(mào)易和殖民的最重要機(jī)構(gòu)之一。尼德蘭學(xué)派的興起,與荷蘭制圖學(xué)家服務(wù)于東印度公司(及西印度公司)關(guān)系巨大。值得一提的是,歐洲第一幅以China命名的中國地圖,就出現(xiàn)在1584年版的《寰宇大觀》中(奎尼、卡斯特諾威,2015:150)。

《寰宇大觀》中的《東印度》地圖

把從印度到東南亞群島的地域稱為“東印度”,是為了區(qū)別于哥倫布所“發(fā)現(xiàn)”的、當(dāng)時由西班牙控制的所謂“西印度”。這種命名方式,生動地折射出“地理大發(fā)現(xiàn)”的根本動力。哥倫布的探險,本就是為了找尋通往印度及東亞之路,他把自己看到的美洲原住民稱為“indios”(西班牙語“印度人”),后來“印第安人”這個誤稱成為歐洲人對美洲原住民的通用稱謂,流行了幾個世紀(jì)。但問題是,怎么處理這個“印度”和東方“印度”的關(guān)系呢?歐洲語言逐漸將哥倫布登陸的這一帶群島稱為“西印度群島”。而與之相對應(yīng)的“東印度”,則視具體情況,指稱不同歐洲國家在亞洲的殖民空間。各國紛紛組建“東印度公司”,其貿(mào)易范圍幾乎涵蓋整個南亞、東亞和東南亞。今天“印度尼西亞”這個名字,就來自“荷屬東印度群島”,在20世紀(jì)之前,這個地域其實并沒有一個統(tǒng)一的本土名稱。

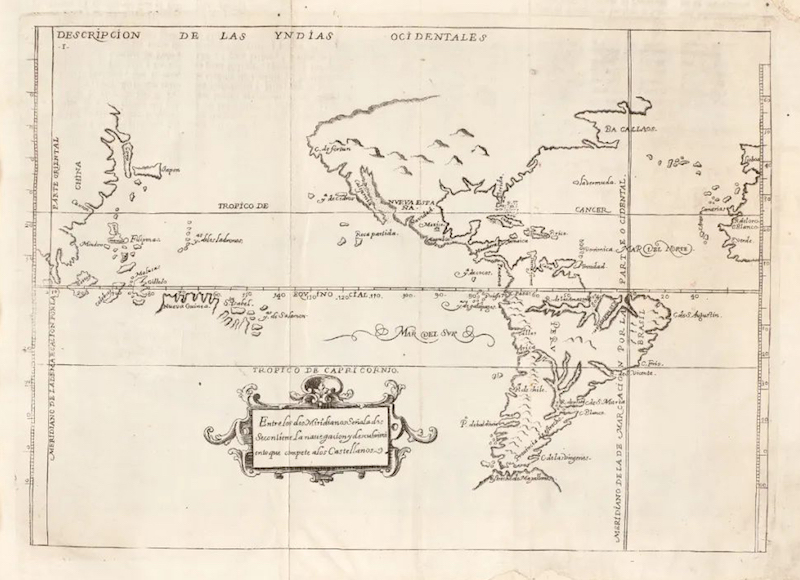

但是,16世紀(jì)歐洲地圖中的“印度”又是一個非常模糊、矛盾的地理空間。1575年,西班牙“首席印度宇宙志-編年史家”胡安·洛佩茲·德·維拉斯科(Juan Lopez de Velasco)制作了一幅《西印度諸島描述圖》(Descripcion de las Yndias occidentales),該圖后收錄于1601年由安東尼·德·赫雷拉(Antonio de Herrera)編纂的《印度描述》(Descripcion de las Indias)中。這張地圖西起中國東海岸,東至伊比利亞半島和非洲西北端海岸,表現(xiàn)了西班牙帝國的勢力范圍,幾乎囊括了整個太平洋和加勒比海地區(qū)。彼時,西班牙殖民者已在美洲大量開采白銀,他們將白銀運(yùn)到東亞,換取香料以及中國的商品,再將這些商品輸送到歐洲出售,為帝國積聚財富。有趣的是,這張地圖把西班牙的殖民范圍統(tǒng)稱為“西印度諸島”,此“西印度”甚至涵蓋了被奧特柳斯及大多數(shù)歐洲人稱為“東印度”的東南亞群島。這種命名體現(xiàn)了一種帝國的政治宣言,在把西班牙的殖民半球視為一個整體空間的同時,暢想了由西班牙掌控的跨太平洋貿(mào)易路線的暢通無阻(Padrón,2009)。

《西印度諸島描述圖》

“一副地圖并不是按照某物創(chuàng)造的模型,而是創(chuàng)造某物時參照的模型。”(威尼差恭,2016:162)早期的現(xiàn)代歐洲地圖充滿了類似的對地理世界的“創(chuàng)造”,而且往往是地圖的構(gòu)想在先,實體空間中的征服在后。前述兩幅地圖背后的命名沖突,與兩國在現(xiàn)實世界中的沖突也是一致的。荷蘭聯(lián)合省本是西班牙哈布斯堡帝國的一部分,從16世紀(jì)末開始,為爭取獨立而同西班牙陷入漫長戰(zhàn)爭。雙方的沖突不但發(fā)生在陸地,也發(fā)生在海上。荷蘭與伊比利亞半島帝國對亞洲貿(mào)易航路的利益爭奪,后來成為現(xiàn)代戰(zhàn)爭法和海洋法的起源之一。

把本來不存在固定身份的空間單元創(chuàng)制出來,并以一廂情愿的想象來命名此單元,由此固化這個地理空間的神話(myth),這是地理學(xué)走入現(xiàn)代后一個顯著的特征。“東、西印度”的例子,再次讓我們想起祛魅理論。祛魅,描述的只是現(xiàn)代認(rèn)知的一個單向度趨向。在祛魅的同時,新的神話也不斷產(chǎn)生。有學(xué)者以re?enchantment 來形容理性時代人們對宗教、魔術(shù)、神秘感,以及回歸自然狀態(tài)的訴求(Bergman,1981;Landy & Saler,2009)。這個詞在很多時候被翻譯為“返魅”。筆者在此處則更傾向于將其翻譯為“重魅”,因為新神話并非對過去的簡單復(fù)歸,而是在理性基礎(chǔ)上生成的,甚至就是對全新認(rèn)知方式的迷信。無論是奧特柳斯的“東印度”,還是維拉斯科的“西印度”,它們和科學(xué)、理性的關(guān)系并非簡單的符合或?qū)αⅲ鳛榈蹏庾R形態(tài)的一部分,此命名既借助了科學(xué)與理性,也凌駕于科學(xué)與理性之上。

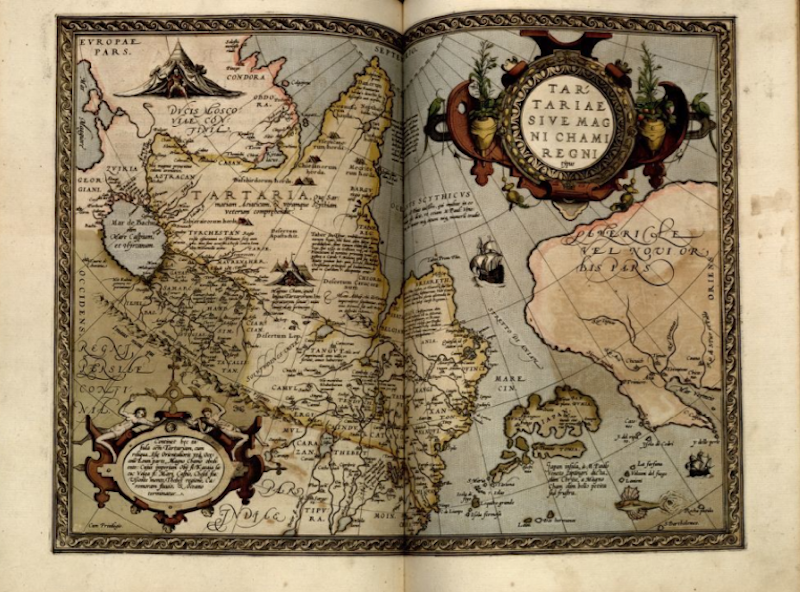

另外一種重魅方式可被稱為“虛構(gòu)”。虛構(gòu)是將并不存在的地域政治想象強(qiáng)加在已知的空間上。17世紀(jì)是歐洲現(xiàn)代地圖學(xué)大發(fā)展的時期,隨著殖民、探險和商貿(mào)活動的展開,地球上的未知區(qū)域被不斷探索,越來越多的地圖集里加入了中國、日本甚至朝鮮等非歐國家的專圖。不過在有關(guān)亞洲的地圖集里,經(jīng)常可以看到一個并不存在的實體:“韃靼地”(Tartary或Tartaria)。

韃靼(Tatar)是漢地對蒙古一部的稱呼。或許在蒙古帝國向西擴(kuò)張時,此名稱傳入了歐洲。歐立德(Mark Elliott)引用一位中世紀(jì)史家的說法,認(rèn)為蒙古西征帶來的巨大破壞,令歐洲人想到希臘神話中冥王黑第斯所統(tǒng)治的地府“塔爾塔羅斯”(拉丁文Tartarus),因此Tatar就成了Tartar(Elliott,2000)。蒙古帝國衰落后,韃靼在歐洲成為對亞洲北方草原地帶游牧民族的泛稱,隨后“韃靼地”也就用來指稱從西伯利亞到中國東北部曾經(jīng)為游牧民統(tǒng)治的區(qū)域。

也是從奧特柳斯1570年首版的《寰宇大觀》開始,“韃靼地”就作為一個單獨的地理區(qū)域出現(xiàn)在歐洲地圖集中——這比單幅“中國地圖”出現(xiàn)得還略早。從其中的《亞洲圖》和《韃靼帝國圖》可以看到,中國和莫斯科公國(Moscovi)中間的廣闊空間被統(tǒng)稱為“韃靼地”,面積幾乎占了整個亞洲大陸的一半,與北美洲隔海相望(兩大洲之間的海峽被命名為“阿尼安海峽”,這也是一個虛構(gòu)的地名)。此時俄羅斯的東擴(kuò)尚未開始,荷蘭以及整個歐洲的地理學(xué)者雖然對東南亞有了相對深入的了解,但對于亞洲北部草原地帶的認(rèn)知還基本停留在蒙古帝國時代。他們大概無從了解,從西伯利亞到中國內(nèi)陸亞洲邊疆,其實并不存在一個統(tǒng)一的帝國或政治體,生活在這個地域的人群,從語言、宗教到生產(chǎn)生活方式都很多元,并沒有形成整體性的認(rèn)同。

《寰宇大觀》中的《韃靼帝國圖》

16-17世紀(jì),耶穌會士前赴后繼來到東亞,親歷了諸多歷史事件,為歐洲世界帶回第一手的觀察和理解。借鑒羅洪先《廣輿圖》而制作了《中國新地圖集》的意大利耶穌會士衛(wèi)匡國(Martino Martini),以《韃靼戰(zhàn)紀(jì)》(De Bello Tartarica Historia)為題,記錄了滿族人入主中原的歷史。此后歐洲人開始認(rèn)定,存在不同的“韃靼人”,滿人屬于“東韃靼”,蒙古人屬于“西韃靼”,并在地圖上延續(xù)了將“中國”(China)與“韃靼地”分開的做法。盡管傳教士們知道“韃靼地”這個稱謂并不存在于本土地理知識之中,但還是堅持使用這個名稱。比如曾經(jīng)跟隨康熙皇帝巡游盛京和蒙古的南懷仁就在日記中把盛京(即中國東北)稱作“東韃靼地”,把蒙古稱作“西韃靼地”(Verbiest,1854)。

19 世紀(jì)之前,歐洲地圖中的“韃靼地”出現(xiàn)過許多變種,比如“俄羅斯韃靼”“中國韃靼”“獨立韃靼”等。似乎對這個韃靼空間的糾結(jié)并沒有隨著地理知識的增加而有所改變。最明顯的例子就是康熙年間法國耶穌會士領(lǐng)銜的清朝全國測繪(韓昭慶,2015)。在完成測繪后,耶穌會士為康熙制成《皇輿全覽圖》,分別以滿漢文字標(biāo)記地名,圖上并沒有韃靼字樣。但圖樣傳回法國,國王地理學(xué)家唐維勒對其加工后,于1737年出版了一本新的中國地圖集,此地圖集的標(biāo)題就是《中國、中國韃靼地和中國西藏新地圖集》(Ribeiro & O'Malley,2014)。在18世紀(jì)多數(shù)地圖中,“中國”(China)和“韃靼地”被畫成以長城為界的兩個“國家”,只不過兩者同屬于“中華帝國”(Chinese Empire)這個政治體。

隨著清朝對內(nèi)亞邊疆地帶統(tǒng)治的鞏固,以及俄羅斯的東擴(kuò),“韃靼地”逐漸被“滿洲”“蒙古”“西伯利亞”等詞匯取代。但直到1806年,英國制圖家約翰·卡利(John Carey)還發(fā)表了一幅《中國韃靼與獨立韃靼新圖》,把從中國東北到西藏的整個內(nèi)亞邊疆視為“中國韃靼”,而把阿富汗及中亞視為“獨立韃靼”。當(dāng)然,此時出現(xiàn)這種人為建構(gòu)的地理認(rèn)知,恐怕需要聯(lián)系當(dāng)時英國在印度及中亞的地緣擴(kuò)張才能更好理解。可見,地理知識的產(chǎn)生,一方面是通過實地調(diào)查、測量而形成的“自下而上”的自然知識積累;另一方面則是通過特定意識形態(tài)“自上而下”地人為塑造。地圖不僅傳遞某一空間的信息,它本身就是人們主動塑造這個空間的產(chǎn)物。換句話說,不是地理信息塑造了地圖,而是地圖創(chuàng)制了地理信息,或者說,兩者至少是互相生成的。

繪制地圖既是將空間理性化、秩序化的重要手段,也是對空間重新發(fā)現(xiàn)、發(fā)明的過程。所謂西印度、東印度、韃靼的命名,不但意味著發(fā)現(xiàn),也同時意味著認(rèn)知和掌控。正因為如此,以歐洲為中心的近代歷史,始終是一個關(guān)于“發(fā)現(xiàn)”的敘事。經(jīng)由“發(fā)現(xiàn)”而來的掌控,通常連接著“占有”的法律概念。地圖測繪雖然不必然意味著暴力占取,但它為空間賦予意義和秩序。以殖民主義的邏輯看來,這是對空間行使管轄權(quán)的先決條件。

三、空間秩序:未知領(lǐng)地和“自由”的海

地圖所體現(xiàn)的絕不僅僅是知識或技術(shù),而是赤裸裸的權(quán)力。和所有權(quán)力一樣,地圖是為了制造和強(qiáng)化等級格局而存在的。“當(dāng)一個個人類群體被納入文明等級的體系之后,他們擁有自然的資格,便也出現(xiàn)了等級。”(唐曉峰,2016)在帝國時代,地圖和殖民特權(quán)緊緊相連。德國法學(xué)家卡爾·施米特在1950年出版的名作《地球規(guī)治》(一般譯為《大地的法》)中,把這層等級關(guān)系說得很直白。他覺得,那種認(rèn)為印第安人可以像歐洲人測繪美洲一樣,準(zhǔn)確地測繪歐洲的想法,是“可笑的時代錯置”。為什么呢?因為“印第安人不具備基督教-歐洲理性的那種科學(xué)之力”。施米特斷言:“智識優(yōu)勢全然在歐洲一邊,以至于新世界可被徑直‘拿來’。至于亞洲那個非基督教的舊世界,以及伊斯蘭的非洲,在那些地方,只可能建立一些屬國或者歐洲行使治外法權(quán)之地。”(Schmitt,2006:132)

在他看來,“基督教-歐洲理性”的科學(xué)之力(英譯為scientific power,可理解為“科學(xué)權(quán)力”),是歐洲知識天然優(yōu)于(非歐洲)本土知識的重要依據(jù),也是判斷智識優(yōu)劣的重要標(biāo)準(zhǔn)。地圖測繪的“準(zhǔn)確性”和“科學(xué)性”體現(xiàn)了知識層級的高低。問題是,這種準(zhǔn)確性是基于歐洲標(biāo)準(zhǔn)的,或者更確切地說,是基于航海、通商、占有商品產(chǎn)地或港口、組織生產(chǎn)和貿(mào)易這種特定的資本主義需求。在15—19世紀(jì)的世界,不是所有國家、所有社會都必然共享這些需求。所謂準(zhǔn)確性,尤其是地圖的準(zhǔn)確性,從來因時、因地、因人、因用途而異,并無一套完全固定的標(biāo)準(zhǔn)。如果歐洲的測繪方法是“準(zhǔn)確”的唯一模板,我們也不會看到前文所說的那些刻意的虛構(gòu)和想象了。

圍繞殖民資本主義的需求,15、16世紀(jì)之后歐洲制作的世界地圖有著鮮明的發(fā)展軌跡。首先,對海岸線精確測量:這在當(dāng)時是與航海、貿(mào)易路線密切相關(guān)的。與海岸線相比,內(nèi)陸的地理信息顯然不是此時制圖學(xué)家的關(guān)注焦點。其次,將陸地和海洋二分,各大陸的輪廓線日益清晰。最后,以邊界線和色塊區(qū)分不同國家/政治體,國家被想象成了以陸地領(lǐng)土為基礎(chǔ)、內(nèi)部同質(zhì)、外部邊緣清晰的空間主權(quán)體(Biggs,1999)。在地圖的裝飾方面,物產(chǎn)和民族志圖像逐漸取代了過去宗教性、神話性的圖像。表面上看,人類社會的多元和差異性被一套科學(xué)理性的大地測量標(biāo)準(zhǔn)抹平了,作為地理單元的歐洲,似乎與非歐世界并無不同。但正是這種均質(zhì)化地看待地球的方式,凸顯了歐洲“智識”的優(yōu)越感:歐洲人比那些生活在非歐世界的土著更了解他們家園的地理形態(tài)。一個全球等級秩序,也在這種智識和文明論的意義上被創(chuàng)造了出來。這就是劉禾所提出的以“地球空間”和“地球上的人心”為雙重軸線的地緣政治結(jié)構(gòu)(劉禾,2016a:1-14)。

著名地圖史家約翰·布萊恩·哈雷(John Brian Harley)指出:“和槍炮及戰(zhàn)艦一樣,地圖也是帝國主義的武器。地圖被用來推動殖民,土地在紙面上先于實際中被宣稱占有,在這個意義上,地圖預(yù)期了帝國。”(Harley,2002:57)。但是,地圖畢竟不是像堅船利炮那樣以暴力手段征服。它是和所謂“發(fā)現(xiàn)”的知識意義、思想意義聯(lián)系在一起的,為暴力征服提供合法性依據(jù)。施米特將“發(fā)現(xiàn)”的法律隱喻說得很明確:發(fā)現(xiàn)一塊未知地域本身,并不自然賦予發(fā)現(xiàn)者合法資格。發(fā)現(xiàn)行為得到國際法秩序認(rèn)可方才有效。而“發(fā)現(xiàn)”并非一個放之四海皆準(zhǔn)的、誰都可以引用的概念,它必須與“特定的歷史甚至是思想史情境”相關(guān),這個情境即(歐洲人主導(dǎo)的)“地理大發(fā)現(xiàn)”。換句話說,施米特認(rèn)為,只有歐洲人從大航海時代以來的“發(fā)現(xiàn)”才具備法律意義,可以獲得承認(rèn),其他的“發(fā)現(xiàn)”都不能自動具備合法性。那么為什么原住民的發(fā)現(xiàn)不合法,只有歐洲人的發(fā)現(xiàn)(不論上面是否有原住民)才合法呢?他這樣解釋道:

作為法律概念的“發(fā)現(xiàn)”,其含義必須訴諸:發(fā)現(xiàn)者比被發(fā)現(xiàn)者有更高的歷史地位……若站在被發(fā)現(xiàn)者的立場,這種發(fā)現(xiàn)從來都不合法。不論是哥倫布還是其他發(fā)現(xiàn)者,都未得到被發(fā)現(xiàn)的王公的準(zhǔn)許便不請自來。這些發(fā)現(xiàn)事先未獲批準(zhǔn)。所以,發(fā)現(xiàn)的法理依據(jù)必來自更高的合法性。只有當(dāng)發(fā)現(xiàn)者在思想和歷史上足夠先進(jìn),能以更優(yōu)越的知識和意識理解被發(fā)現(xiàn)者,此發(fā)現(xiàn)才合法。套用布魯諾·鮑威爾的一句黑格爾式格言:“發(fā)現(xiàn)者比其對象更了解他自身,并能夠以更優(yōu)越的教育和知識來馴服之。”(Schmitt,2006:131-132)

在這里,施米特用文明的優(yōu)越性來解釋殖民主義的法源。他把資本逐利帶來的暴力侵占描繪為“基督教-歐洲理性的科學(xué)之力”對本土知識的征服。且不管本土知識本身是怎樣的,它們必須被認(rèn)定為非理性、落后、愚昧。因此他接著說:“地圖學(xué)檔案在航海和國際法論辯兩方面都極具意義,一份科學(xué)的地圖測繪,宣示了對一塊未知領(lǐng)土(terra incognita)的真正法權(quán)。”(Schmitt,2006:132-133)。所以,地理大發(fā)現(xiàn)并不只是關(guān)乎地理意識,與之相伴的還有歐洲一套安排地球空間的法律意識。這便是歐洲國際法(施米特稱為“地球規(guī)治”)的起源。“當(dāng)?shù)厍虻谝淮伪粴W洲人的全球意識所包裹和測量,原初的陸地世界在地理大發(fā)現(xiàn)的時代就被改變了。其結(jié)果就是最初的大地法。它建基于兩種空間秩序的特定關(guān)系:固定陸地與自由海洋,并在400年來支撐著歐洲中心主義的國際法。”(Schmitt,2006:49)

從這種鮮明的殖民帝國視角出發(fā),地球空間在近代歐洲地圖上表現(xiàn)為三種形態(tài):一種是“已知”空間,包括歐亞大陸主要部分和北非,對當(dāng)?shù)氐慕y(tǒng)治已經(jīng)獲得普遍認(rèn)可;一種是“未知領(lǐng)土”(terra incognita),主要用于美洲、非洲、南方大陸(澳洲及南極洲),也包括過去無人涉足的島嶼和極地;最后一種是海洋。所謂“未知領(lǐng)土”,當(dāng)然是指對殖民者而言的未知,通常在地圖上以空白表示。但正如澳大利亞學(xué)者西蒙·瑞安(Simon Ryan)指出的,把未知的空間在地圖上留白,并不只是簡單反映歐洲知識的空缺,而是急于抹去當(dāng)?shù)貥I(yè)已存在的社會和地理文化形式,并準(zhǔn)備以新秩序投射其上、取而代之(Ryan,1994)。借由對這片土地的定義,殖民者就可以把掠奪行為,用歐洲人聽得懂的法律術(shù)語合理化。地圖上的“未知領(lǐng)土”,對應(yīng)著日后國際法中的“無主地”(terra nullius)原則,將發(fā)現(xiàn)、利用與占有緊密結(jié)合在一起(Fitzmaurice,2014)。這是歐洲國際法最基本的產(chǎn)生背景。因此施米特坦陳:“國際法的傳統(tǒng)歷史,也是一部攫取土地的歷史。”(Schmitt,2006:48)

現(xiàn)代國際法的起源,最早便來自“發(fā)現(xiàn)”美洲之后帶來的一系列與占取有關(guān)的爭論。其核心命題就是:歐洲人究竟憑什么可以占有別人已經(jīng)居住其上的土地并為了獲取利益而發(fā)動戰(zhàn)爭?西班牙學(xué)者維多利亞(Francisco de Vitoria)本身是神學(xué)家,但他之所以被后世追授為現(xiàn)代國際法的鼻祖,就是因為他在著作中精妙地論證了這些問題。維多利亞首先認(rèn)為,不管是基督徒還是異教徒,在土地的所有權(quán)和管轄權(quán)上是平等的,西班牙不能以宗教或者文明理由剝奪印第安人的財產(chǎn)權(quán)。但是,他并不認(rèn)為西班牙因此便無權(quán)占領(lǐng)美洲。恰恰相反,他采取了一套與神學(xué)理由不同的,基于“萬民法”(jus gentium)的論證。萬民法賦予所有人遷徙、通商、傳教的權(quán)利,而印第安人拒絕西班牙人的此項權(quán)利,則可以被視為戰(zhàn)爭中的交戰(zhàn)方,西班牙因此有理由對其發(fā)動正義戰(zhàn)爭。表面上,種族、宗教不成為戰(zhàn)爭的理由了,但歐洲人的行為準(zhǔn)則以普遍權(quán)利的名義成為正義標(biāo)準(zhǔn),這為掠奪、奴役原住民提供了更為隱蔽的、法律性的借口(Schmitt,2016:101-125;劉禾,2016b:60-62;安德森,2018)。聽上去,這和英國后來以清朝“拒絕自由貿(mào)易”為由發(fā)動鴉片戰(zhàn)爭頗有幾分相似。

現(xiàn)代國際法的另一個起源,是對海洋空間秩序的規(guī)定。《托爾德西利亞斯條約》和《薩拉戈薩條約》以抽象的經(jīng)線為界,其瓜分的領(lǐng)域既包含陸地,也包括海洋。這自然讓所有后來崛起的殖民國家不滿,特別是信奉新教的荷蘭和英國。它們不斷挑戰(zhàn)西葡兩國對東方貿(mào)易的壟斷,最主要的方式就是海上劫掠,也就是海盜。國際法的另一位鼻祖,荷蘭法學(xué)家雨果·格勞秀斯(Hugo Grotius)就以“自然法”為依據(jù),為打破西班牙對海洋的壟斷,把海上劫掠行為合理化。1603年,一艘從澳門出發(fā)、駛往馬六甲的葡萄牙商船,在今天的新加坡海峽附近,被三艘荷蘭東印度公司的戰(zhàn)船劫掠。官司打到歐洲,荷蘭東印度公司聘請年輕的法律天才格勞秀斯來為搶劫辯護(hù)。格勞秀斯并不糾結(jié)于事情對錯,而是提出了一個地緣政治命題:海洋究竟算是國家的領(lǐng)土,還是所有國家都可以自由往來的公共空間?他提出了一個根本原則,即海洋是各國都可進(jìn)行自由貿(mào)易的空間,各國都享有所謂“航行自由”。而因為荷蘭與葡萄牙帝國當(dāng)時處于戰(zhàn)爭狀態(tài),因此在海洋上的劫掠行動屬于戰(zhàn)爭中獲取戰(zhàn)利品的行為。后來他的部分辯護(hù)詞以《海洋自由論》發(fā)表,成為現(xiàn)代國際法的奠基之作。

我們?nèi)绻纱苏J(rèn)定,歐洲國際法主張海洋的絕對開放和自由,那就又過于天真了。國際法是殖民帝國爭霸的產(chǎn)物,它的根本目的從來不是提出所有人都適用的普遍性原則。在格勞秀斯的時代,自由開放的海洋本身就是一個備受爭議的論點——英國法學(xué)家、東方學(xué)家約翰·塞爾登(John Selden)為了維護(hù)英國在北海的專屬權(quán)益而著有《封閉的海》,與格勞秀斯針鋒相對。而當(dāng)英國東印度公司希圖用格勞秀斯的“航行自由”理論,從荷蘭壟斷的東南亞香料貿(mào)易中分一杯羹時,格勞秀斯卻以商貿(mào)合約為由,阻撓了英國的企圖(Brook,2013)。

和在陸地上的爭奪不同,殖民帝國的海上之爭,爭奪的不是空間,而是航道。各霸權(quán)國也將陸地主權(quán)的專屬特性延伸到船只和航道上。由此,“開放”的海面布滿“主權(quán)走廊”(sovereign corridor),海洋是開放的,但船只和航線是有主權(quán)的。荷蘭東印度公司的船只會盡量避開葡萄牙船隊的航線;英國則曾寄望于開辟一條從北極地區(qū)通向東亞的“東北航道”,以免直接和老牌海上強(qiáng)權(quán)國直接競爭。經(jīng)過多年的戰(zhàn)爭和論辯,歐洲的法學(xué)家們基本認(rèn)定,海洋既不是國家領(lǐng)土(只有靠近陸地的領(lǐng)海除外),也不是無主地(因為這意味著可以先占先得),而是屬“全體人之物”(res communes)(Benton,2010:111-121)。由此,國際法區(qū)分了海洋的所有權(quán)和國家在海洋的司法管轄權(quán)。無人可視海洋為領(lǐng)土,但海洋也并非空洞而無法律的空間,國家可以在海洋上行使法權(quán)。當(dāng)然,幾百年以來,真正享有這種自由航行能力和管轄能力的國家并沒有多少。更多時候,“航行自由”是殖民帝國的壟斷性特權(quán)。

反映在地圖上,我們看到,16世紀(jì)的西葡地圖還明確標(biāo)上了兩國瓜分地球條約所規(guī)定的子午線邊界(盡管具體位置不同),但奠定了現(xiàn)代地圖形態(tài)的尼德蘭學(xué)派地圖則并不承認(rèn)這條邊界線。17、18世紀(jì)歐洲制作的代表性地圖也都未標(biāo)注。和大陸上斑斕的色塊與清晰的邊界線不同,海洋被表現(xiàn)為一個貫通、均質(zhì)的整體。陸地被分割,海洋卻沒有。這種在今天被認(rèn)為是理所當(dāng)然的空間表達(dá)脫胎于殖民競爭。它和歐洲國際法一樣,帶有鮮明的地緣政治、文明主義因素,因此,并不像看上去那么客觀和普遍。

四、帝國地圖:張揚(yáng)與隱藏之間

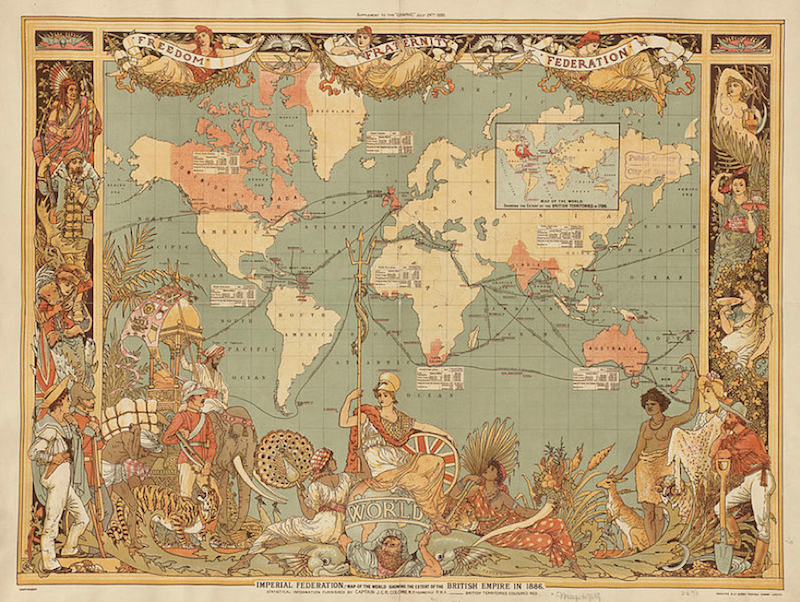

1886年7月24日,英國倫敦的《繪圖》(The Graphic)雜志發(fā)表了一幅地圖,全題為《帝國聯(lián)盟:表現(xiàn)1886年英帝國幅員的世界地圖》(Imperial Feder? ation:Map of the World Showing the Extent of British Empire in 1886)。因為英國女王維多利亞的登基50周年慶典在即,此地圖很快作為彰顯日不落帝國輝煌殖民業(yè)績的代表性圖像之一被廣為印制。直到今天,這幅地圖仍然引發(fā)了諸多學(xué)者的熱情,成為英帝國研究、批判帝國研究中經(jīng)常被引用的圖像。

《帝國聯(lián)盟:表現(xiàn)1886年英帝國幅員的地圖》

英帝國在19世紀(jì)80年代正處于黃金時期,硬實力和軟實力都如日中天,達(dá)到了哥倫布以來所有殖民帝國的頂峰。《帝國聯(lián)盟》生動體現(xiàn)了這種高揚(yáng)的意識形態(tài)。它采用墨卡托投影法,對具體的地理信息表達(dá)得很少,重點突出的是英國的全球殖民地,以及各個殖民地與宗主國之間緊密的物質(zhì)聯(lián)系。以格林尼治子午線為中心,地圖上的英屬殖民地以粉紅色填充,包括加拿大、英屬西印度、西非、南部非洲、英屬印度、英屬海峽殖民地、澳大利亞和新西蘭。另外還標(biāo)注了英國掌控的要塞及港口,比如中國香港,以及1885年剛剛占領(lǐng)的朝鮮巨文島。在亞洲大陸北部的空白處,附有一張展示1786年英國殖民地的小地圖,講述了100年來帝國空間的大拓展。現(xiàn)在的殖民地由橫跨三大洋的航線緊密連綴。在印度、加拿大、南非、西非、西印度群島、澳洲和英國本土旁邊還附有統(tǒng)計表格,對比了1851年和當(dāng)前的面積、人口、貿(mào)易總量,以及宗主國和殖民地之間的進(jìn)出口數(shù)額。

《帝國聯(lián)盟》最顯眼的特征在于環(huán)繞地圖的裝飾圖像。地圖下方,象征英國的不列顛尼亞女神(Britannia)手執(zhí)三叉戟和米字盾牌,端坐在標(biāo)注著“世界”的地球之上,地球由希臘神話中的擎天神亞特拉斯托于肩上。女神兩旁環(huán)伺著代表殖民者和被殖民土著的人像,以及各殖民地的代表性動物:殖民者大多手持獵槍,土著大多捧著異域奇珍,向不列顛尼亞行注目之禮。右側(cè)由上至下的三位女性,代表希臘、日本和羅馬,她們雖然與英國的殖民地?zé)o關(guān),但暗示了帝國“文明”的傳統(tǒng)之深與散布之廣。地圖上方另有三位女神側(cè)臥在藤床之上,舉起“自由”(freedom)、“博愛”(fraternity)和“聯(lián)盟”(federation)的橫幅,在她們之間則是口銜橄欖枝的鴿子。

于是,《帝國聯(lián)盟》完成了對大英帝國從實體到精神的完整宣傳,以毫不遮掩的方式贊頌了英國殖民者所達(dá)到的前無古人的“偉業(yè)”。殖民主義不再是地圖后面的隱秘文本,而是地圖本身的表現(xiàn)對象。海洋與陸地、占領(lǐng)和攫取、資本與統(tǒng)計、種族與秩序,所有帝國治理的要素,都匯聚于“自由”“博愛”和“聯(lián)盟”的政治話語之下。圖像學(xué)(iconology)與地圖學(xué)(cartography)水乳交融。

有趣的是,這幅地圖的作者、著名插圖畫家沃爾特·克倫(Walter Crane)是一位社會主義者。這一身份引發(fā)了人們對《帝國聯(lián)盟》更為豐富的解讀和討論。有學(xué)者認(rèn)為,此地圖的圖像要素,來自為倫敦當(dāng)時正在舉辦的“印度與殖民地博覽會”創(chuàng)作的另一幅地圖。對比之下,克倫的地圖突出了勞動者的意象(畫面右下的澳洲礦工,以及亞特拉斯神身上的“人力”字樣),并且將殖民者與殖民地人民并列在一起,意在表達(dá)以勞動促成殖民者和被殖民者的團(tuán)結(jié)。此圖的統(tǒng)計數(shù)字來自同期雜志上一篇與地圖同名的文章,文章的主旨,是呼吁改革帝國政策,給予殖民地更多外交自主,以利聯(lián)邦團(tuán)結(jié)(Biltcliffe,2005)。但即便這幅地圖真的隱含了對帝國的溫和批評和改革吁求,這種表達(dá)也還是根植于對帝國“團(tuán)結(jié)”殖民地的期待。實際上,正如不少學(xué)者指出的,在殖民帝國擴(kuò)張的事業(yè)中,很多開創(chuàng)了“自由”“進(jìn)步”理念的歐洲思想者,同時也是帝國孜孜不倦的建設(shè)者(Pitts,2005)。一旦涉及殖民地問題,他們的“自由”更多是指殖民者有“教化”被殖民者以促使他們“進(jìn)步”的自由,而不是相反。

以地圖來彰顯帝國,并不只限于《帝國聯(lián)盟》這種宣傳品。地圖測繪本身也是一種公開的宣示。1871年,歷時近70年的印度“大三角測量”(Great Trigonometrical Survey)終于完成。此項耗時耗資巨大的測繪工程,最早由英國東印度公司監(jiān)督,后歸由印度測量局負(fù)責(zé),以三角測量法實現(xiàn)了對印度次大陸從南到北、從東到西的網(wǎng)格狀測繪。測繪不僅讓帝國對殖民地有了更為深入的了解,同時也是實施殖民統(tǒng)治的重要組成部分。所以,盡管由于技術(shù)和后勤保障的原因,前后700多名測量員在漫長的70年中也并未走遍整個印度次大陸,但此次三角大測量仍然在“實踐和話語兩方面支持了殖民統(tǒng)治”,凸顯了殖民者的“理性、科學(xué)和自由”(Branch,2015:116-117)。

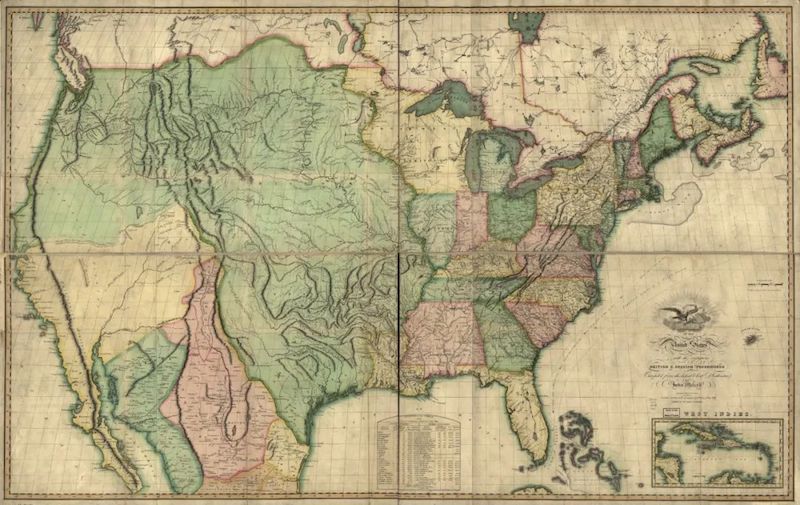

在19世紀(jì),自由主義成為英帝國標(biāo)榜的意識形態(tài),自由與殖民霸權(quán)并行不悖。新興的美國也同樣高舉自由、文明大旗,其殖民擴(kuò)張的速度和對原住民及黑奴的野蠻壓迫,比英國有過之而無不及。早在1816年,美國就出版發(fā)行了第一張將本國畫成橫亙于大西洋和太平洋之間的全國地圖。此地圖題為《美利堅合眾國地圖:含鄰近之英國與西班牙領(lǐng)地》(Map of the United States of America:With the Contiguous British and Spanish Possessions),作者是蘇格蘭制圖師約翰·麥里氏(John Melish)。彼時美國領(lǐng)土雖然已經(jīng)由“路易斯安娜收購”而翻倍,但也只占今天美國大陸部分的一半,遠(yuǎn)未擴(kuò)張到當(dāng)時尚在西班牙手中的西海岸。盡管如此,此圖仍得到第三任美國總統(tǒng)杰斐遜的肯定和喜愛,乃至杰斐遜一直把它掛在位于弗吉尼亞蒙蒂塞洛莊園的家中。這或許正說明,這張地圖充分表達(dá)了殖民者不斷西進(jìn)、實現(xiàn)“昭昭天命”(manifest destiny)的使命感。從某種意義上說,地圖早于實際幾十年就預(yù)言了美國的領(lǐng)土擴(kuò)張。

《美利堅合眾國地圖:含鄰近之英國與西班牙領(lǐng)地》

不過美國畢竟不同于英國,雖然兩者皆是宣稱“自由”的霸權(quán)國家,但采取了相當(dāng)不同的自由主義空間論述。英國標(biāo)榜自己是自由的帝國,美國政治精英卻不喜“帝國”一詞,始終小心翼翼地回避國家論述中的“帝國”字眼。從表面上看,美帝國的擴(kuò)張方式似乎不同于傳統(tǒng)帝國:至少在菲律賓獲得獨立后,美國已經(jīng)不謀求直接占據(jù)領(lǐng)土,轉(zhuǎn)而以不斷增加的海外駐軍來牢牢把控全球空間。

美國“圖標(biāo)”地圖

在今天標(biāo)準(zhǔn)的世界地圖中,美國看上去和其他國家差不多,也是由邊界所包圍的、內(nèi)部同質(zhì)的政治空間。地圖中的美國就是本土48州所組成的“地緣機(jī)體”(geo?body)形狀,最多在角落里,以附加形式放上阿拉斯加和夏威夷兩個“海外州”。然而,這種標(biāo)準(zhǔn)的“圖標(biāo)地圖”(Immarwahr, 2019:8)遠(yuǎn)未能反映美國真正的司法邊界。歷史學(xué)家丹尼爾·伊默瓦爾(Daniel Immarwahr)在《如何隱藏帝國:大美利堅合眾國史》中提醒說,除了兩個“海外州”,圖標(biāo)地圖完全隱藏了波多黎各、美屬薩摩亞、關(guān)島、美屬維爾京群島、北馬里亞納以及眾多美國兼并的小島嶼(Immarwahr,2019:8-9)。這些領(lǐng)地的陸地面積超過1 萬平方千米,人口超過400萬,它們由美國聯(lián)邦政府掌控,居民雖是美國國民(national),但卻不享受憲法規(guī)定的公民(citizen)權(quán)利。其中一些地方,美國的統(tǒng)治已超過一個多世紀(jì),實質(zhì)等于殖民地。

美國歷史上的“西進(jìn)運(yùn)動”令美國完成了國家建設(shè)和帝國的塑形(Cum-ings,2010)。實際上,西進(jìn)運(yùn)動并沒有停止在西海岸。19世紀(jì)末的美西戰(zhàn)爭讓美國的殖民地擴(kuò)展到整個太平洋,一直延伸到菲律賓。即使在今天,美國領(lǐng)土也向西延伸至關(guān)島,而非阿拉斯加或夏威夷。以關(guān)島為最西端,以加勒比海地區(qū)的美屬維爾京群島為最東端,“大美國”領(lǐng)土的中間線(西經(jīng)140度左右),應(yīng)該落在阿拉斯加到中東部太平洋,比夏威夷略往東一些,離大陸本土的西海岸還很遠(yuǎn)。當(dāng)然,沒有任何地圖這樣如實展現(xiàn)美國的遼闊幅員。更為重要的是,美國的帝國性已經(jīng)不表現(xiàn)在領(lǐng)土上。借由數(shù)百個(具體數(shù)量始終不明)海外軍事基地,帝國的觸角伸入所有大洲和大洋,其勢力范圍之廣和控制程度之深,遠(yuǎn)超過鼎盛時期的英帝國。

以封閉的陸地領(lǐng)土空間定義國家,本是歐洲地圖學(xué)在殖民時代的發(fā)明。隨著殖民的深入,當(dāng)代的世界地圖也理所當(dāng)然地只以封閉的邊界標(biāo)明國家。正是巧妙地利用這一點,美國隱藏了自己作為“無邊界帝國”的屬性,讓包括美國人在內(nèi)的全世界都錯誤地以陸地邊界和海岸線來認(rèn)知美國的形狀。可見,地圖可以將英國的殖民霸權(quán)赤裸裸展現(xiàn)出來,也可以把美國的殖民霸權(quán)悄悄遮掩起來。

五、結(jié)論

斯蒂芬·盧克斯的“權(quán)力三面向”理論分析了權(quán)力的三個層次:“決定力”“預(yù)防性的非決定力”和“議程設(shè)置力”(Lukes,1974),它們對應(yīng)著暴力強(qiáng)制(cohesion)、規(guī)訓(xùn)(discipline)和同意(consent)這三種權(quán)力壓迫方式。就殖民帝國的霸權(quán)而言,堅船利炮是其暴力強(qiáng)制之一面;法律和儀軌——特別是國際法和外交是其規(guī)訓(xùn)之一面;而“同意”的議程設(shè)置和意識形態(tài)力,則是三種殖民力量中最隱蔽的,它塑造一種貌似放之四海皆準(zhǔn)的知識體系,在以文明、科學(xué)、理性重新解釋世界的同時,掌控了世界。現(xiàn)代地圖就屬于最為深層隱蔽的權(quán)力。它是一種深刻的知識議程塑造,以對空間的重新組合和切割,配合著對人類社會的分類和等級化,以及對人類歷史的線性排列。在帝國擴(kuò)張的過程中,地圖測繪與暴力征伐、國際法規(guī)訓(xùn)互為表里、相互支持。“權(quán)力從地圖中走來,又行走于打造地圖的道路上。”(Harley,1989:13)

“地理大發(fā)現(xiàn)”以來的歐洲地圖學(xué)發(fā)展,表面上看是服務(wù)于殖民帝國對地理知識“科學(xué)性”和“準(zhǔn)確性”的需求,但其實,帝國與地圖的關(guān)系遠(yuǎn)比這種籠統(tǒng)的論述復(fù)雜微妙。阿根廷作家博爾赫斯曾有一篇被廣為引用的短故事《論科學(xué)之精確》,講述帝國的制圖師們制作了一幅與帝國一樣大的地圖,圖與現(xiàn)實嚴(yán)格對應(yīng)。但后世終于發(fā)現(xiàn)這種精確性毫無用處,于是地圖被廢棄。這篇小故事清楚傳達(dá)了“呈現(xiàn)”與“現(xiàn)實”之間的關(guān)系。地圖的作用從來就不是對空間的復(fù)制,而是以高度選擇性的方法,構(gòu)建對空間秩序的想象。在所有地圖上(哪怕是谷歌地球),我們看到的都不是現(xiàn)實,而是用線條、色塊以及象征符號等建構(gòu)的選擇性視覺表現(xiàn)。很多時候,地圖的內(nèi)容超出地形地貌,還包含了民情、風(fēng)俗、殖產(chǎn)、歷史等。這些“數(shù)據(jù)”的選擇和地圖制作者的政治、文化理念緊密相聯(lián)。近世帝國追求的那種可視空間的“準(zhǔn)確性”和“科學(xué)性”,也指向特定內(nèi)容,比如資源、商路、財富、殖民以及地緣戰(zhàn)略。

就這樣,起源于歐洲的現(xiàn)代地圖學(xué),為興起于殖民時代的現(xiàn)代地理知識提供了一整套完整的論述框架,而現(xiàn)代地理觀念又沿著地圖學(xué)所規(guī)定的框架和方向延伸和發(fā)展,成為帝國意識形態(tài)在空間領(lǐng)域最為強(qiáng)大的表達(dá)者和宣傳者。而在其自身的發(fā)展演變中,也開始日益指向具有特定目的的“真確性”和科學(xué)性。在地緣政治斗爭、國際交涉、國際法的創(chuàng)制中,這種帶有特定目的的地圖都扮演了極為重要的角色。

15世紀(jì)以來的歐洲地理“發(fā)現(xiàn)”和地圖學(xué)發(fā)展,還鋪陳著一條晦暗的主題線:對“東方”的征服。從哥倫布、麥哲倫到英國和美國,現(xiàn)代殖民帝國的形成機(jī)理中,有一項歷史情境至關(guān)重要,那就是對“亞洲”的想象、進(jìn)取、控制和爭奪。能動者雖然主要是歐洲,但對象始終是亞洲。在尋找、控制“亞洲”的過程中,歐洲拓殖非洲、發(fā)現(xiàn)美洲、征服太平洋、開發(fā)西伯利亞和澳洲。Orient,既意味著“東方”,也意味著“方向”。哪怕是帝國家族的后來者——日本,其殖民對象也同樣是亞洲。在這個意義上,所謂“海洋帝國”和“陸地帝國”的分野,其實無非反映出通往亞洲的手段是海路還是陸路而已,很難說是民族性格或政治文化的不同造就了帝國的不同性質(zhì)。

施米特在寫作《地球規(guī)治》時,已經(jīng)明確感覺到歐洲中心主義的國際法面臨著巨大挑戰(zhàn):人們對地球的爭奪已經(jīng)突破大地和海洋而延展到天空。“這種轉(zhuǎn)變是巨大的,因為從天空看,并以空襲角度視之,大地和海洋表面并無差別。但對人的生命而言,無論是在地面還是水面上,來自天空的危險是一樣的。”(Schmitt,2006:320)然而,到了今天,網(wǎng)絡(luò)世界為人類構(gòu)筑了全新的空間感,大地-海洋-天空的三重空間不再約束著人的生產(chǎn)和消費。再一次,我們所處身的空間需要重新理解、丈量和管治,而帝國新的殖民行動也早已開始。

(本文原載于《社會學(xué)評論》2022年第1期,澎湃新聞獲作者授權(quán)發(fā)布,圖片來源于“清華人文與社會科學(xué)高等研究所”的公號轉(zhuǎn)載此文時的配圖)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司