- +1

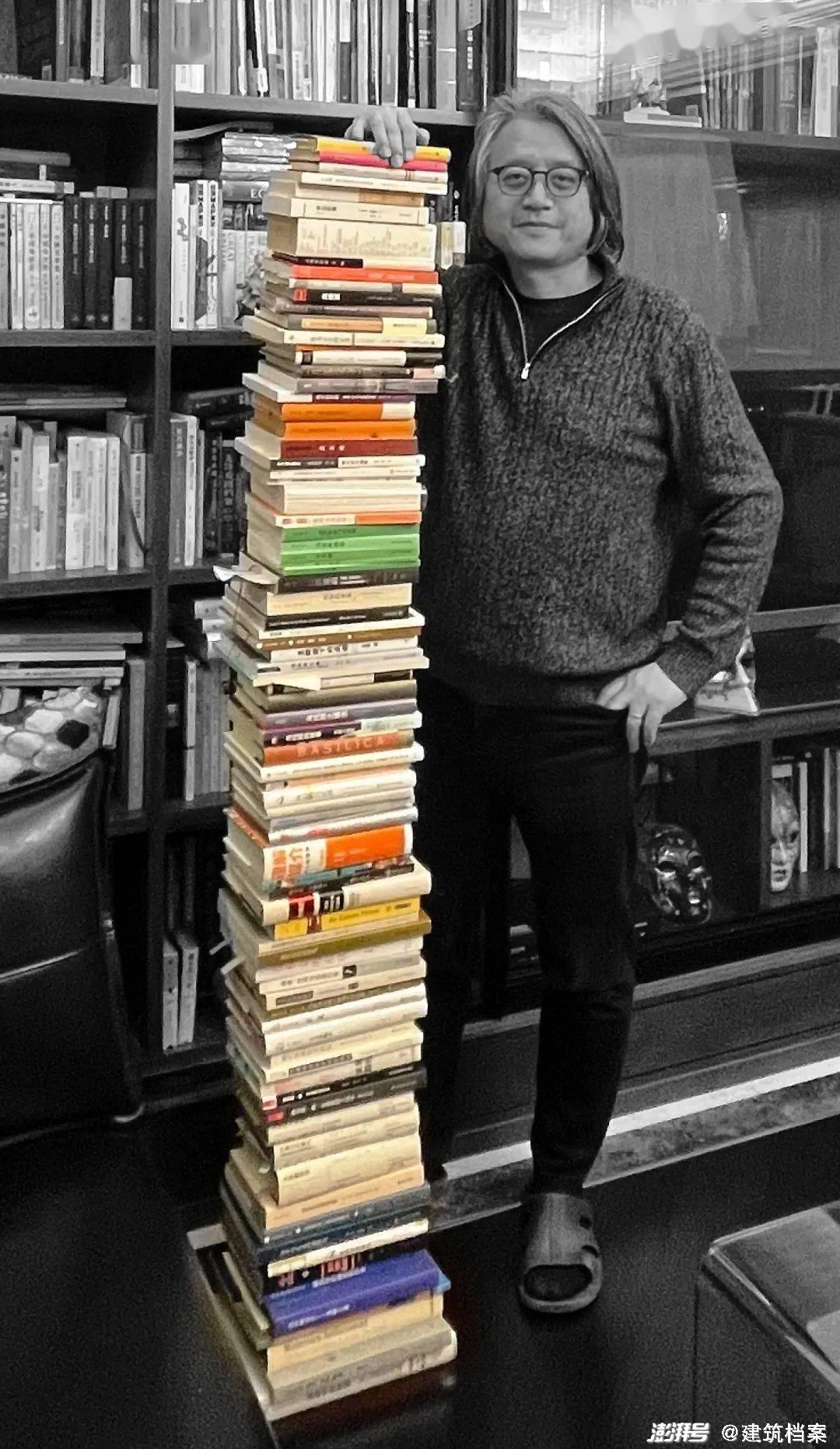

王輝的2021:一個愛讀書的建筑師的8341

以文字紀實,以對話啟發。

這里是《建筑檔案》記錄現場!

URBANUS都市實踐建筑事務所 創建合伙人/主持建筑師

王輝

從2018年起,每年年初我都在“建筑檔案”上以讀書為線索,總結下上一年做的一組值得記錄的事情:《建筑檔案對話王輝丨一個愛寫文章建筑師的2018》 《 王輝 的2019 | 一個建筑師的讀書檔案》 《王輝的2020 | 一個愛讀書的建筑師的講座檔案 》 。2021年由于疫情的持續使日常出差大大受限,反而促使了我比較專注地多做了一些事。總結起這些事來不太容易聚焦,可能借鑒比較通俗卻也容易上口的數字法(例如1心、2軸、3帶、4區之流)會容易些。我希望能找個好記的數字符,這時腦海里浮現出8341——這是我們這代人朗朗上口的數字,曾是中央警衛部隊的番號,毛主席去世后就不用了。每當這組數出現在耳畔,就難以拂去,于是細盤點自己2021年在講座、設計、寫作和教學四個方面做的事,還真能夠湊出個8341,分別如下:8個講座;3個展覽設計(A),3個年末發表的新設計(B);4篇文章;1個設計課教學。

-

2021年7月中,中國科學院大學建筑研究與設計中心聘請我作2021年秋季學期研究生理論課的首席教授。這個消息是學校排教學計劃截止期前兩天才告知我的,雖然很匆忙,但我還是很爽快地應承了,因為這也推動我完成一個私人計劃。

自從2020年我把國科大的文獻閱讀課做成一個15講的對現代建筑前期的理論掃描后,我已下決心在2022年55歲時要對我一生所偶然從事的現代主義時期的建筑實踐有一個完整的理論認知,這才有可能為日后可能的“衰年變法”打下個根基。完成這個宏愿需要內外兩種動力來推動,有一個正規的課程的來約束自覺性也的確是個很好的方式。因為要馬上向學校上交教學大綱,所以在得知這個消息后第二天早上,我就列了個講課計劃,雖然最后不是完全按這個執行的,但留個檔案記錄還是很有意義。

2020年“王叔請你聽講 ? 座”合輯

現代建筑系譜學理論研究系列-2021:

1945-1968 烏托邦時代的建筑

開篇 理論與閱讀方法

0.1建筑理論閱讀的《文之悅》:矩陣閱讀與句讀

0.2前現代主義的話題

0.2a 時代精神朔源:理性主義神話之旅

0.2b 諸神的黃昏:四位大師的遺產

0.2c 總體性設計的烏托邦

0.2d Manfredo Tafuri的《建筑與烏托邦:設計與資本主義的發展》

主題部分:世界的現代性與二戰后的現代主義建筑 (王輝)

第一單元:二戰后現代建筑的凱歌

1.1現代設計與教育:包豪斯體系的最終勝利

1.2現代設計與產品:工業美學

1.3現代設計與傳播:以Domus 和 Arts & Architecture 雜志為例

1.4現代設計與藝術:Henry Moore,Isamu Noguchi,Alexander Calder

第二單元 現代建筑與烏托邦

2.1城市烏托邦:日本的新陳代謝運動

2.2社會烏托邦:Smithson夫婦的新粗野主義

2.3社群烏托邦:槇文彥的組團形式

2.4體系烏托邦:Christopher Alexander的模式語言

2.5結構烏托邦:荷蘭的結構主義

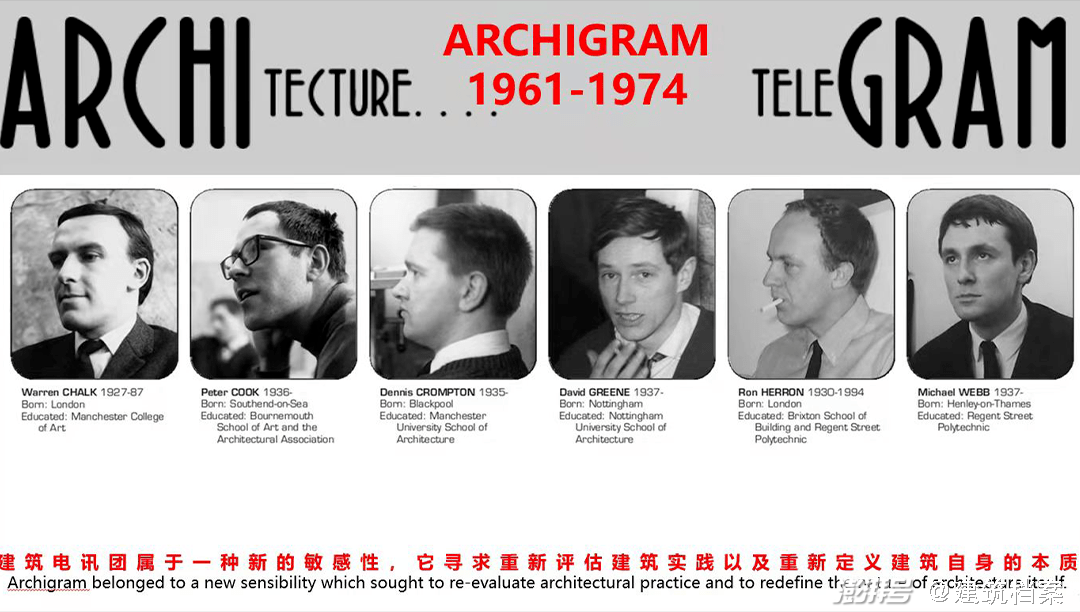

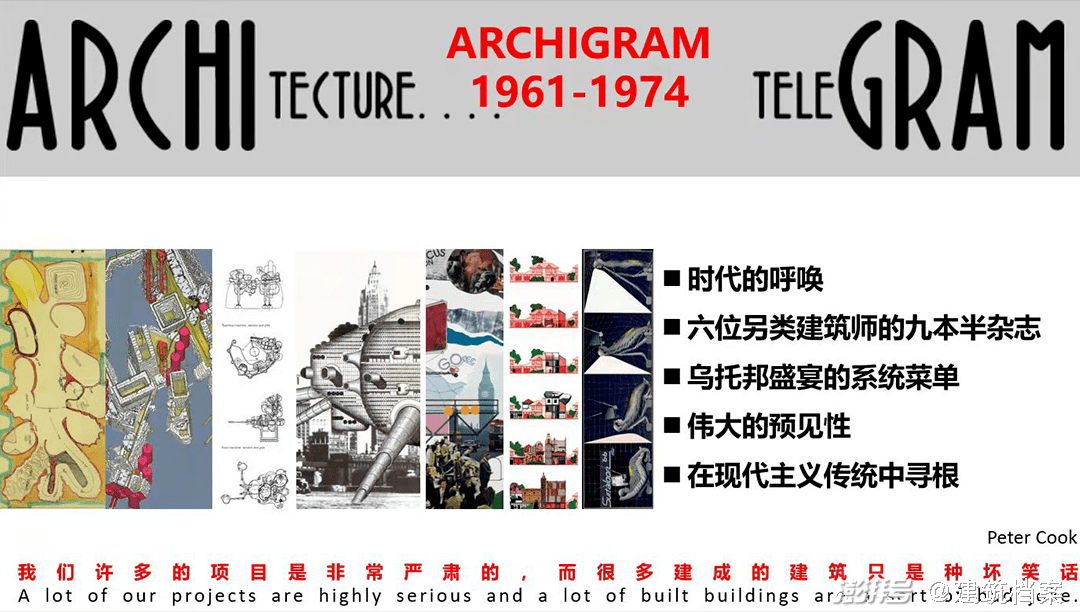

2.6技術烏托邦:Archigram

2.7產品烏托邦:Superstudio

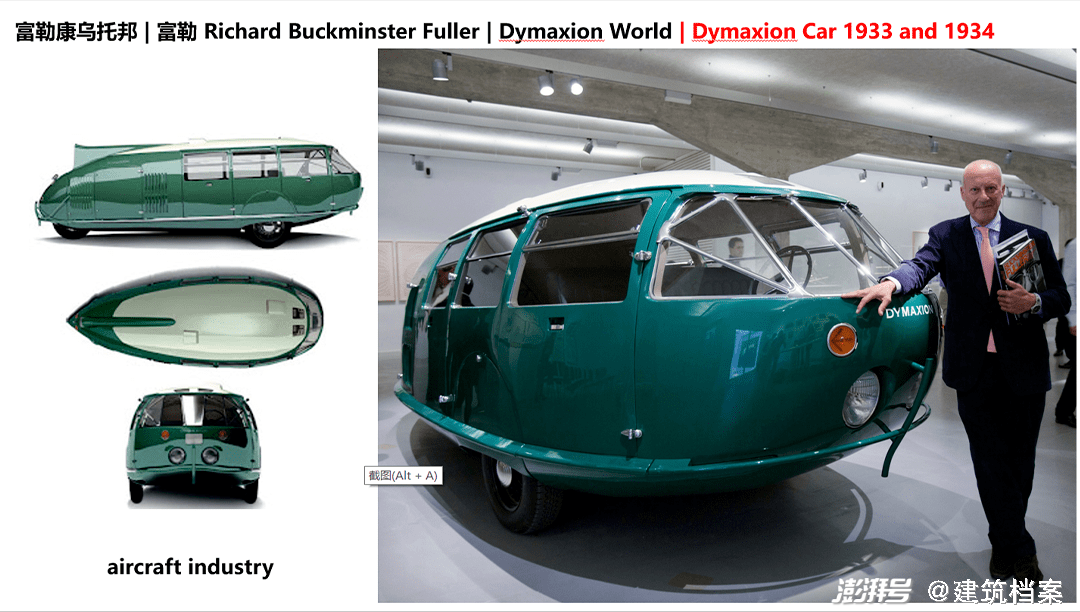

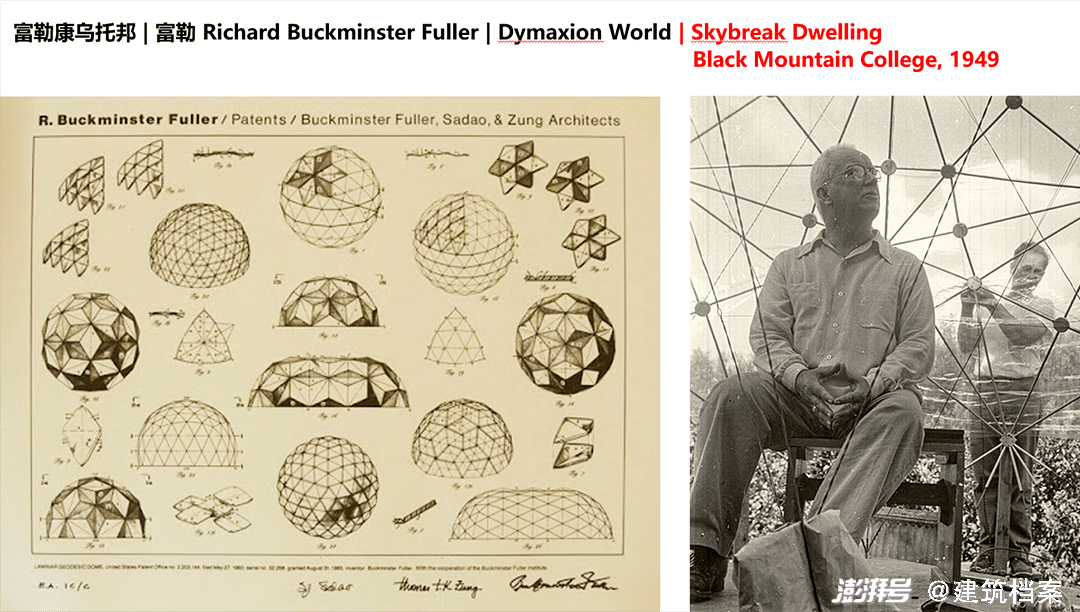

2.8工業烏托邦:Buckminster Fuller

第三單元 現代建筑與異托邦

3.1樂觀的現代主義

3.1a美國東西兩岸的現代主義建筑

3.1b南美洲的現代主義建筑

3.1c社會主義陣營的現代主義建筑

3.1c-1蘇聯的現代主義建筑

3.1c-2東歐的現代主義建筑

3.2懷疑的現代主義

3.2a現代主義與紀念性:Louis Kahn

3.2b現代主義與鄉土性:地域主義的回應

3.2c現代主義與城市性:Colin Rowe的拼貼城市

3.2d現代主義與居住性:芒福德與雅各布斯的爭論

3.2e現代主義與教條性:Team X現代主義正宗的終結者

第四單元 1968年運動對現代主義的反思

4.1 1968運動中法國哲學思潮的轉向

4.2 1968作為現代建筑思潮的轉折點

副歌:金秋野句讀Colin Rowe的《透明性》

我對這個大綱里的內容雖然略知一二,但離正式宣講還差得很遠。有了正規課程的壓力,不通也要通。因為我是首席教授,所以也有資源和資金讓其他專家來分擔一半的內容,這樣一方面保證這門課的含金量,一方面也為我騰挪出備課的時間。有了這個天團組合,使這個課程在系統化的基礎上也更多元化,最終的完成度很高,受到好評。內容上有點遺憾的是受校歷所限,有幾個點沒有時間講,例如美國的商業化現代主義,粗野主義,十次小組等。

實際課程安排記錄如下:

王輝主持部分 | 矩陣式閱讀不透明的烏托邦時代的建筑 1945-1968

王輝 | 書本上的烏托邦 2021/09/07

王輝| 座椅上的烏托邦 2021/10/03

王輝| 塔夫理與烏托邦 2021/10/26

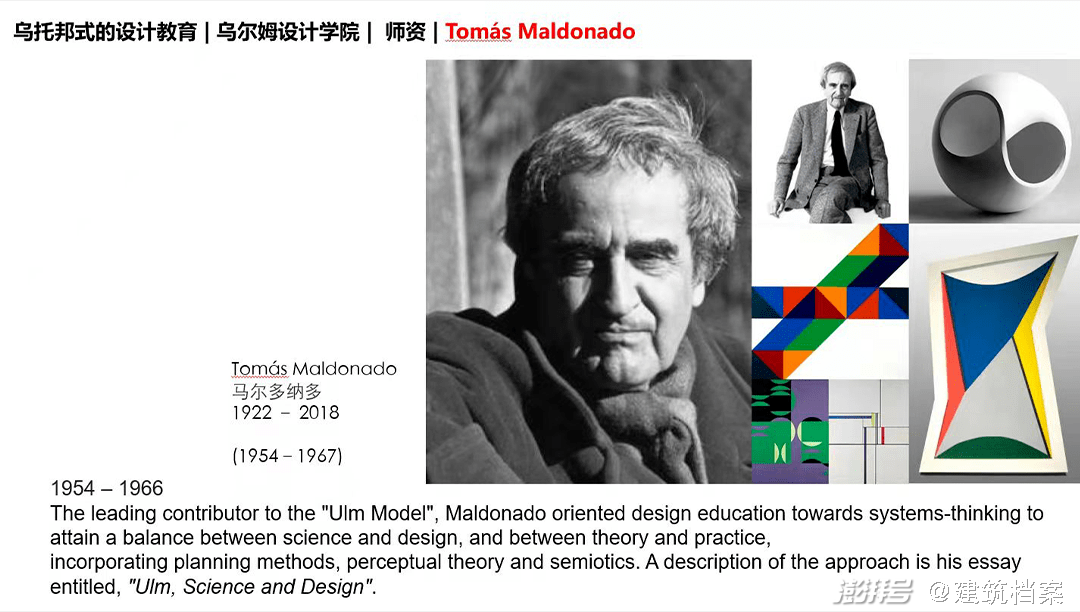

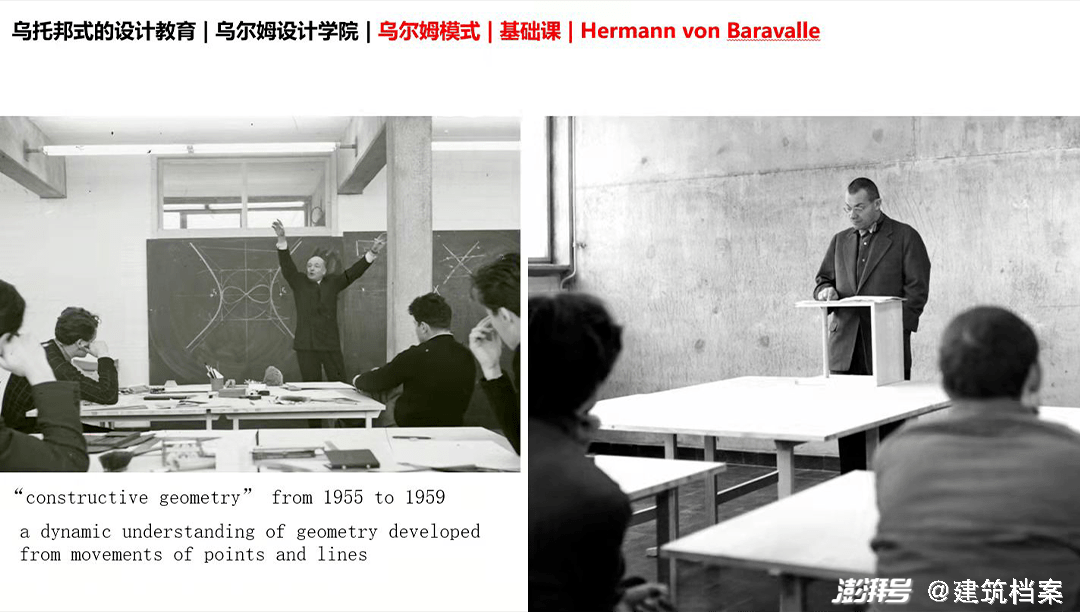

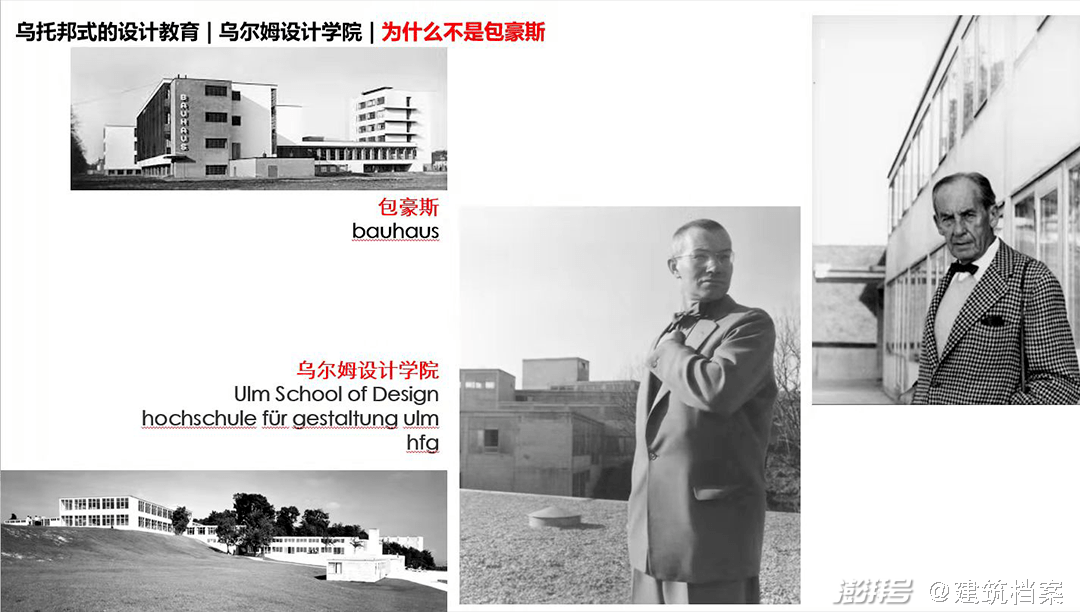

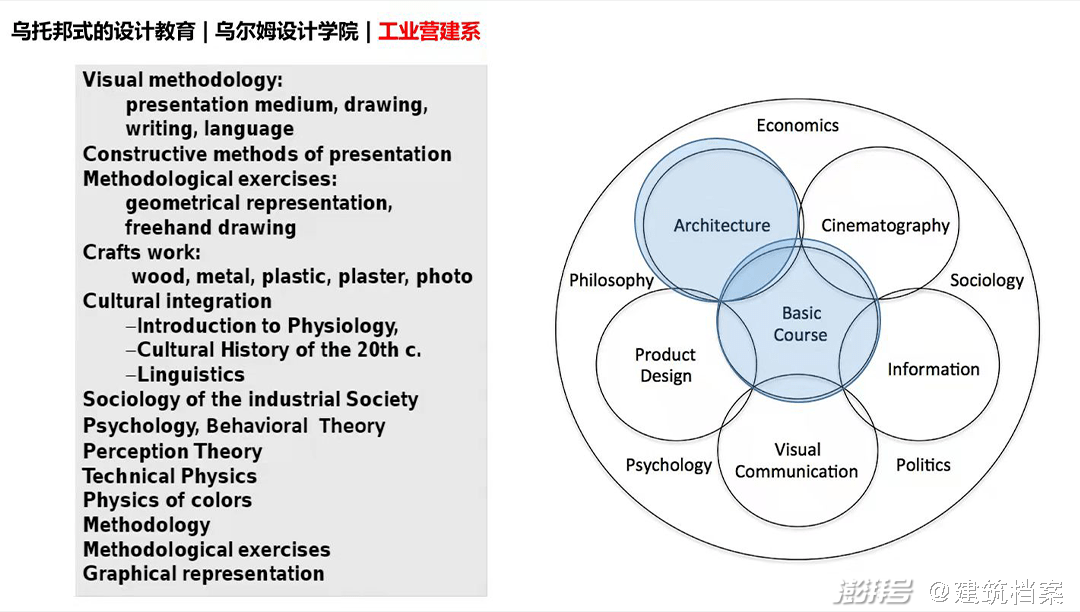

王輝| 現代設計教育1:烏爾姆模式 2021/11/02

王輝| 現代設計教育2:現代主義視野下完整的人 2021/11/09

裴釗| 拉美的現代主義建筑 2021/11/16

王輝| 富勒康 2021/11/23

韓林飛| 20世紀蘇聯和東歐的烏托邦建筑 2021/11/30

宋俊嶺 宋一然| 芒福德的光芒 2021/12/04

王輝| case study houses 案例研究住宅 2021/12/14

許懋彥| 1960年代日本新陳代謝運動 2021/12/21

王輝| 烏托邦的盛宴:Archigram 2021/12/28

童明| 烏托邦的終結:來自“拼貼城市”的消息 2022/01/04

金秋野 | 句讀 Colin Rowe《透明性》2021/09/14,2021/09/28,2021/10/12,2021/10/21

我邀請來的老師都是職業教授,他們共同的優點是講義比較條理規范,給予我很多教益,也使我同步提升自己講義結構的清晰性。我講的內容跨度很大,PPT制作必須在平均每兩周的間歇中完成,內容是全新的,幾乎沒有積累,這對于日常工作已經滿負荷的我來說是極大的挑戰,尤其是意志力的挑戰。既然做了,就不要停留在舒適區,有價值的做法是專門去找自己的知識薄弱點,把新東西放在自己成型的思維結構上。這樣,我首先成為了這門課的學生,通過上課學了不少自己以前模糊甚至不知道的東西。這種比較自主的知識建構也培養了我的敏感力,學會了如何借助互聯網的力量精準捕捉到需要的信息,并鍛煉了在這種學術捕捉過程中的直覺。每次3個小時不間斷的講座,也是一個連續的思辨和推導過程,對每一個話題都有一些知識貢獻點,而不是對知識的簡單陳述。以下回顧下每一講中比較有趣的點。

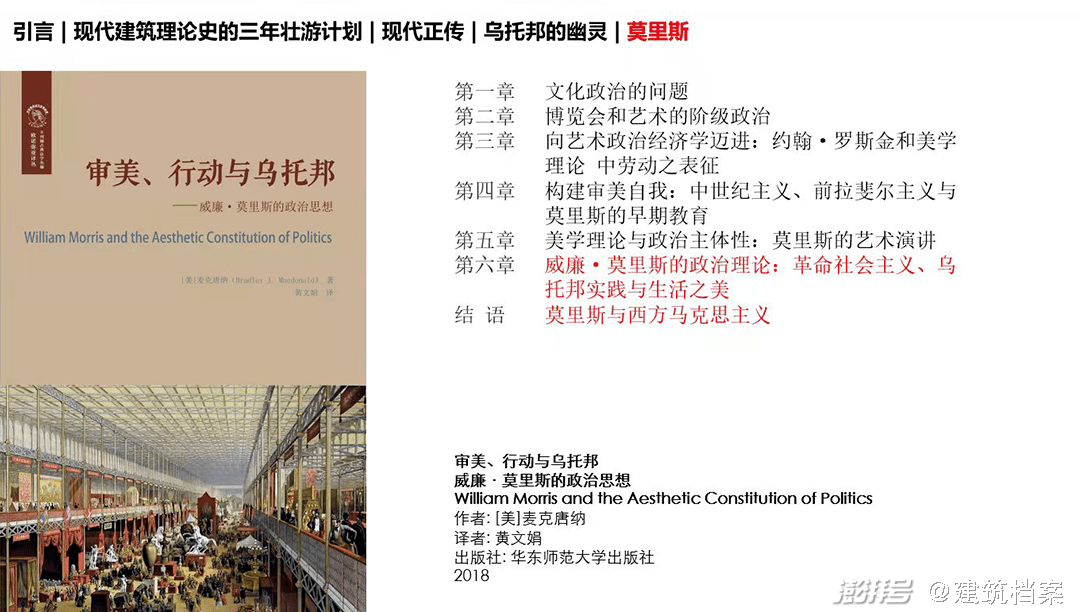

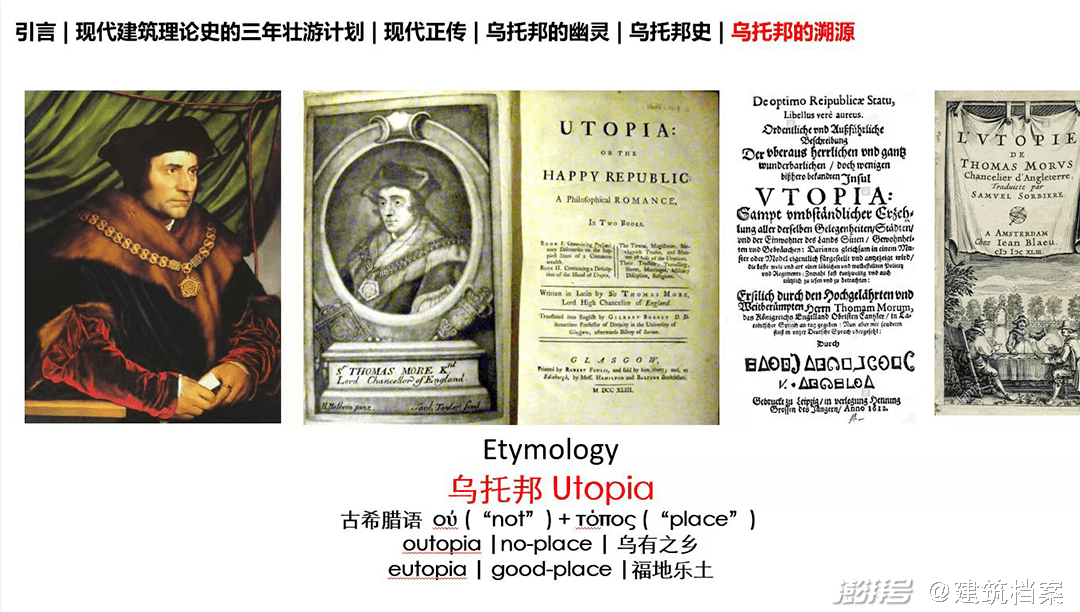

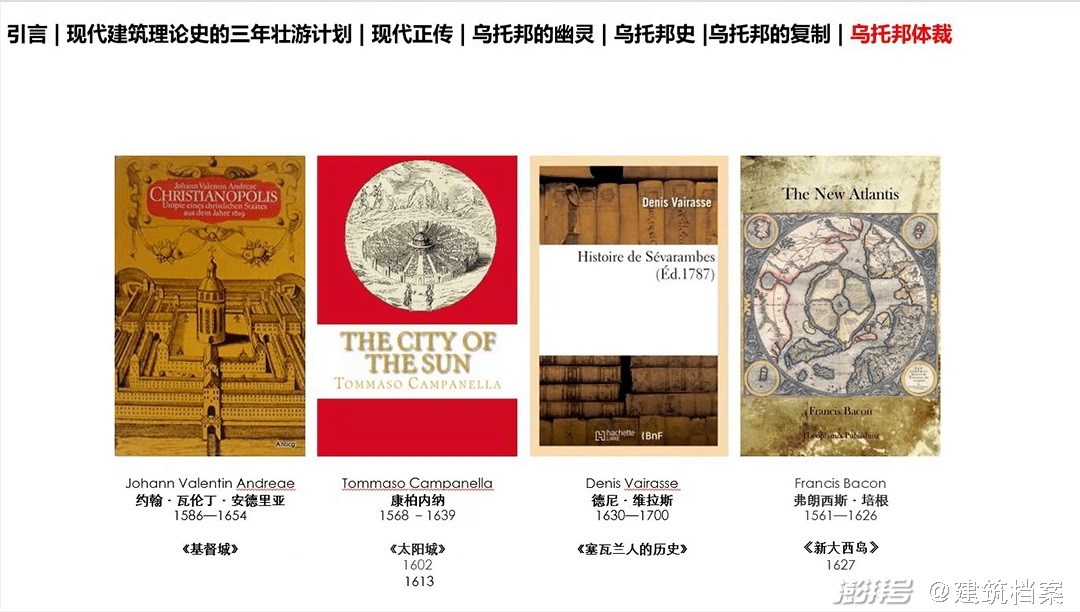

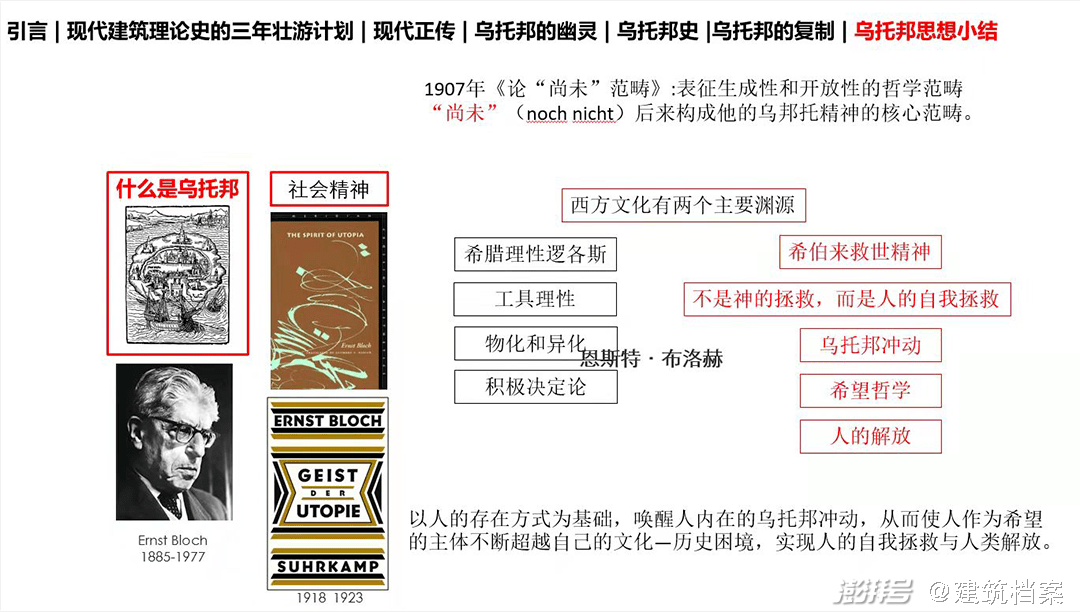

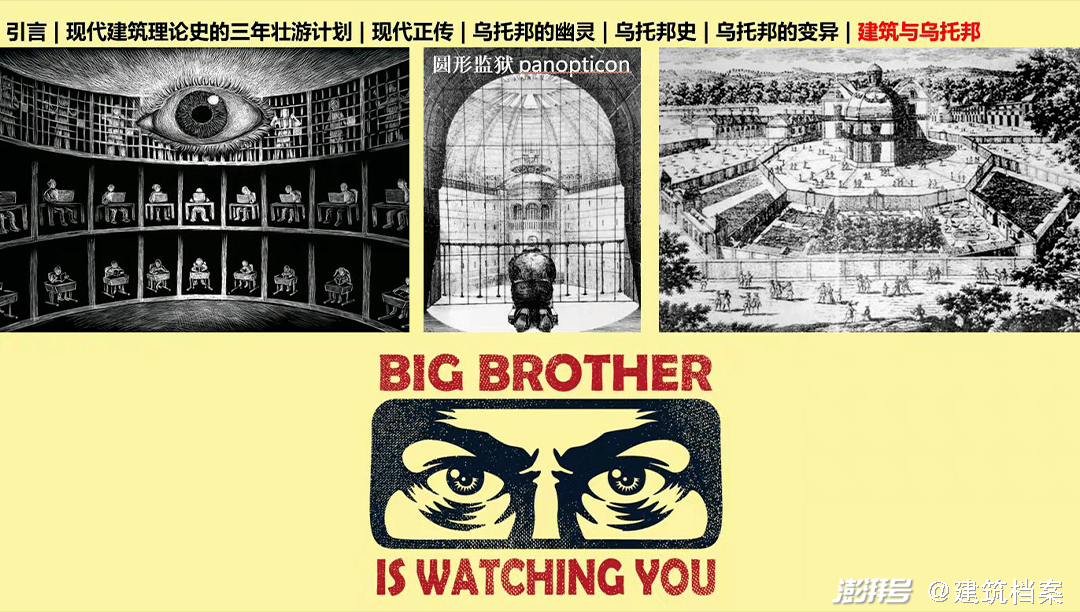

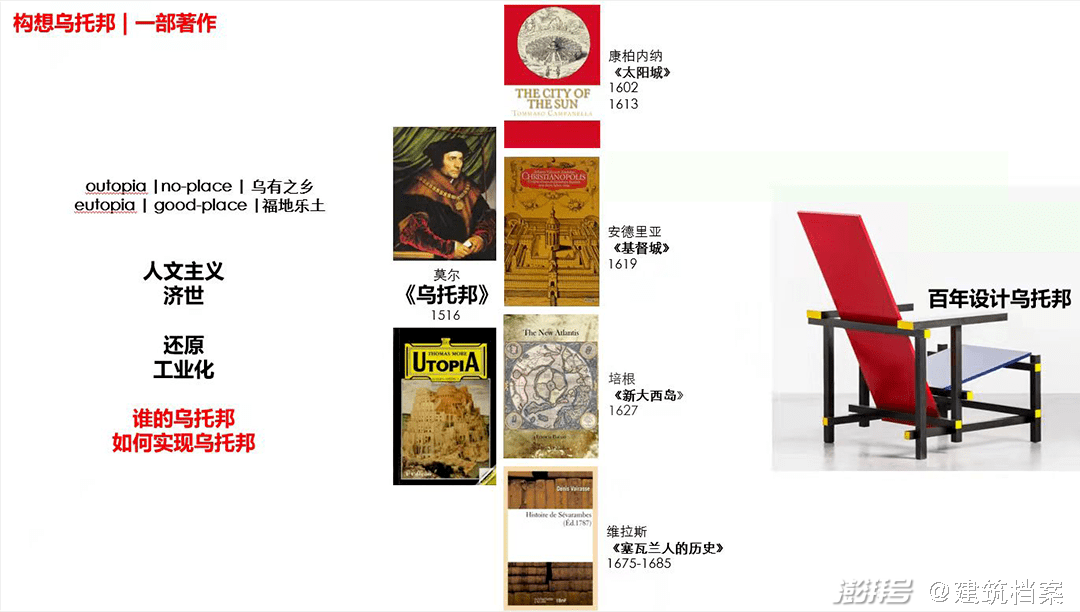

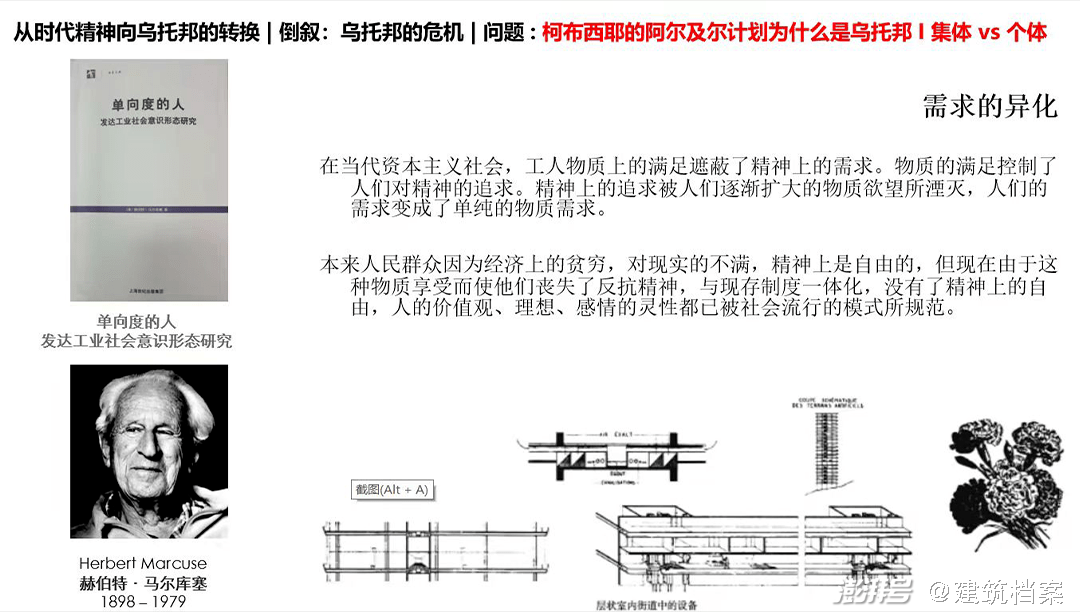

01 書本上的烏托邦

作為開篇,這一講要把整個人類的烏托邦思想史串聯起來,從古希臘柏拉圖理想國、基督教末世論,到十六至十八世紀烏托邦題材的系列著作,十九世紀的空想社會主義理論和實踐,馬恩的歷史唯物主義思想,到二十世紀對烏托邦思想的哲學批判,以及反烏托邦文學,這個龐大的文獻閱讀計劃雖然過去一直向往,但下不了決心去做,這次因趕鴨子上架也就做了,對于自己的讀書史來說是個小小的成就。閱讀也打開了我的眼界,讀過恩格斯的《社會主義從空想到科學的發展》,和馬克思、恩格斯的《德意志意識形態》,的確對革命導師犀利的批判力和深邃的洞察力佩服得五體投地。

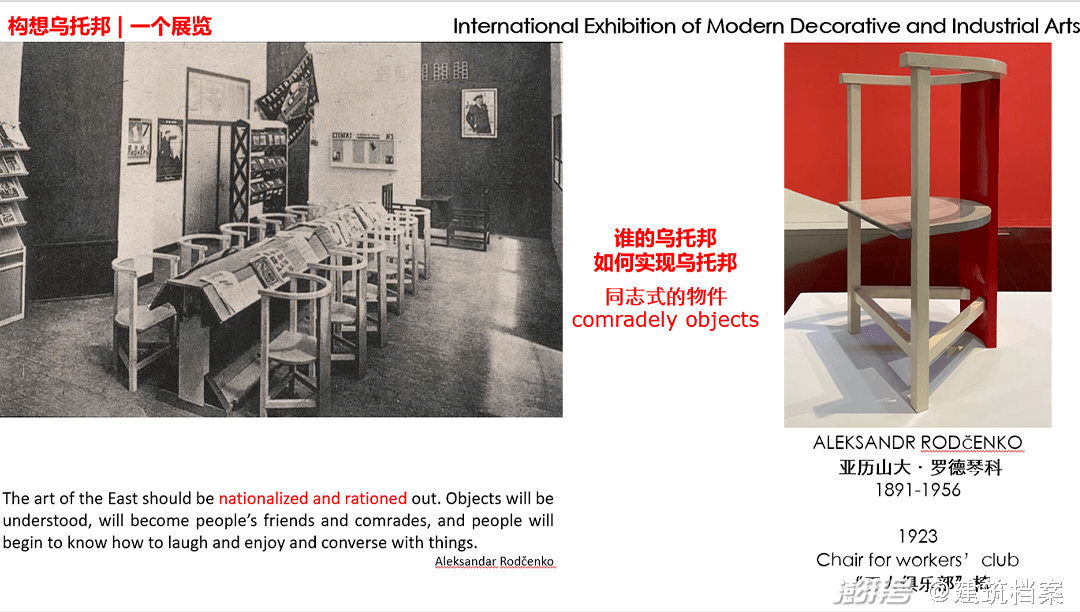

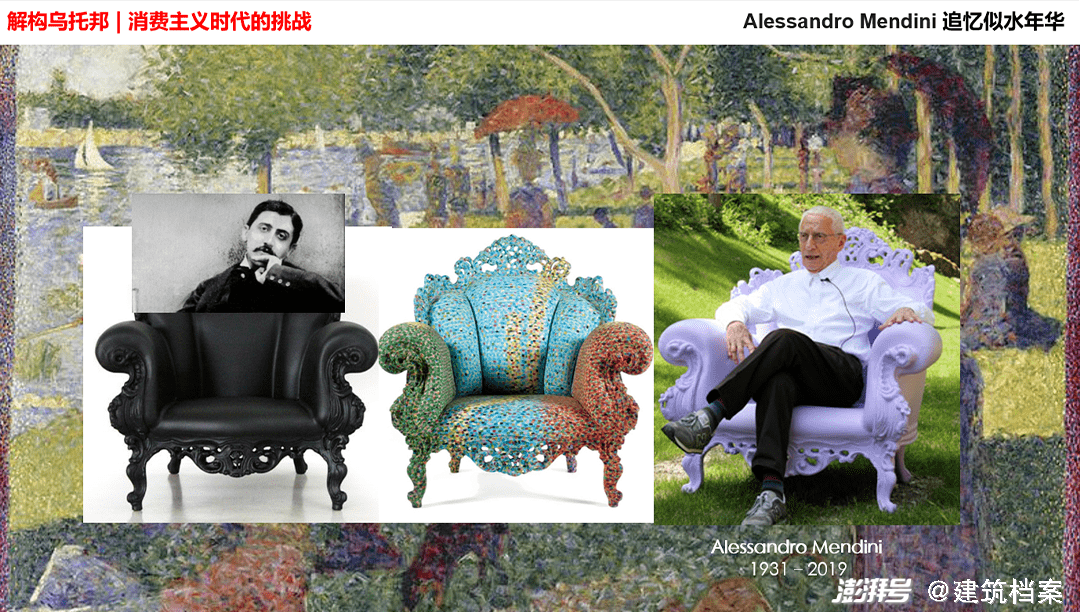

02 座椅上的烏托邦

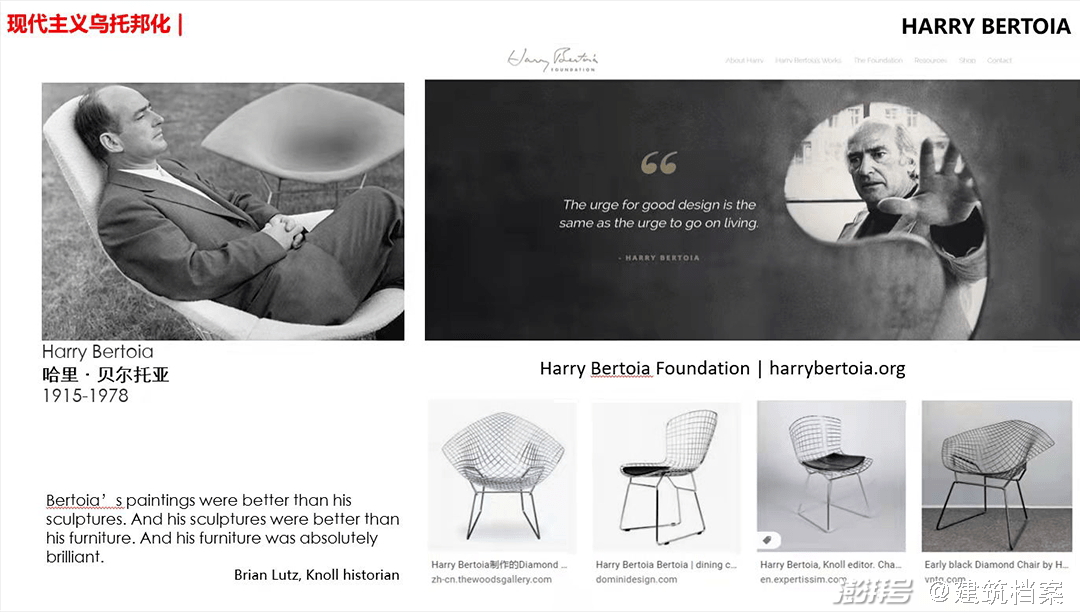

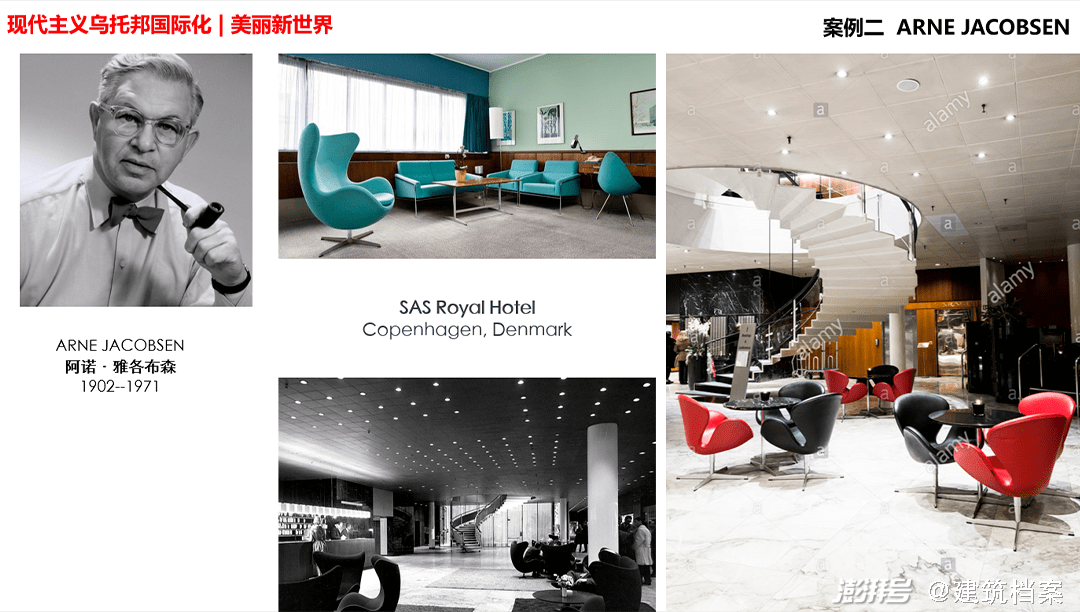

清華大學藝術博物館于2021年6月至10月舉辦了“設計烏托邦1880-1980:百年設計史 / 比亞杰蒂-科尼格收藏展”,提供了一個可以用實物來講現代家具史的教學機會。我除了把這節課教室搬到展廳外,還做了一個《座椅上的烏托邦》網絡講座,用展覽中出現的八把椅子,來圖解二十世紀中期現代主義高品質產品的生產目標不再聚焦于服務社會上流,而是面向普羅大眾,力圖通過現代化大生產的手段,用新美學來教化大眾精神生活,用好產品來升級大眾物質生活。

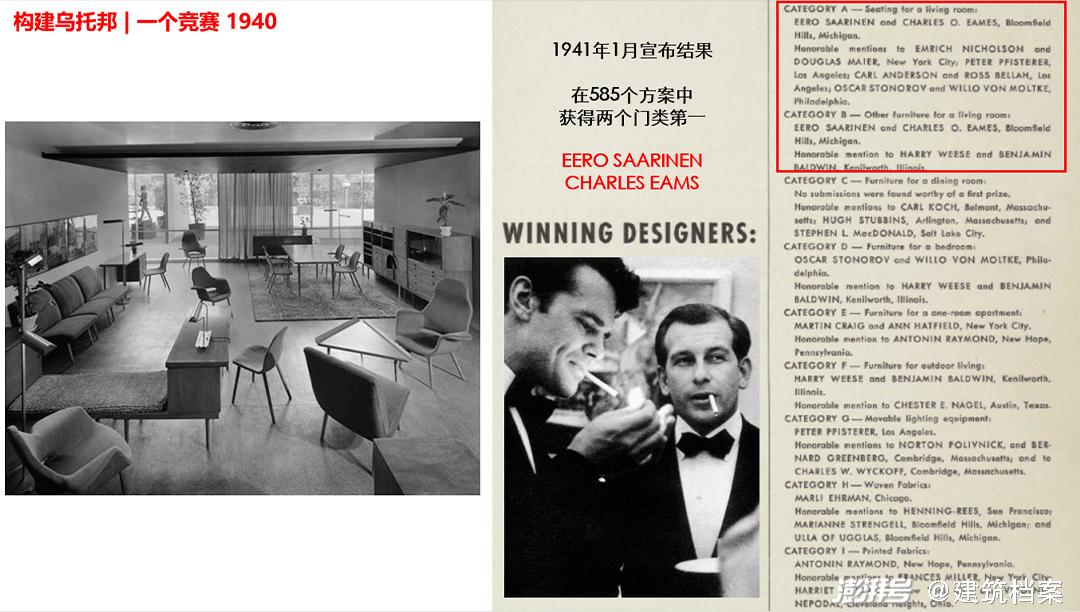

現代主義家具設計在1940-50年代達到了一個鼎盛時期,不僅誕生了劃時代的設計師,也誕生了里程碑式的作品,構成了新的設計范式,既升華了前輩的理念,又對幾代后人有巨大的影響力。然而設計師的烏托邦式的理想并不能克服資本主義生產的內在矛盾,現代主義的經典設計也難以逃離被現代社會異化的宿命。在這個意義上,用“烏托邦”這個知性范疇來解讀這些作品,又成為一種對現代設計經典的批判式閱讀。這一講中有知識貢獻度的是梳理了一段伊姆斯和小沙里寧參加1940年紐約現代藝術館(MoMA)舉辦的“有機設計”競賽獲獎后的研發史,追述了他們如何擺脫比較適合二維曲面的膠合木范式,最后用新型材料(玻璃鋼和塑料)實現了三維曲面的初心,并為產品的量化生產鋪平了道路。這也是現代設計中創新突破一定會以材料為抓手的歷史規律。

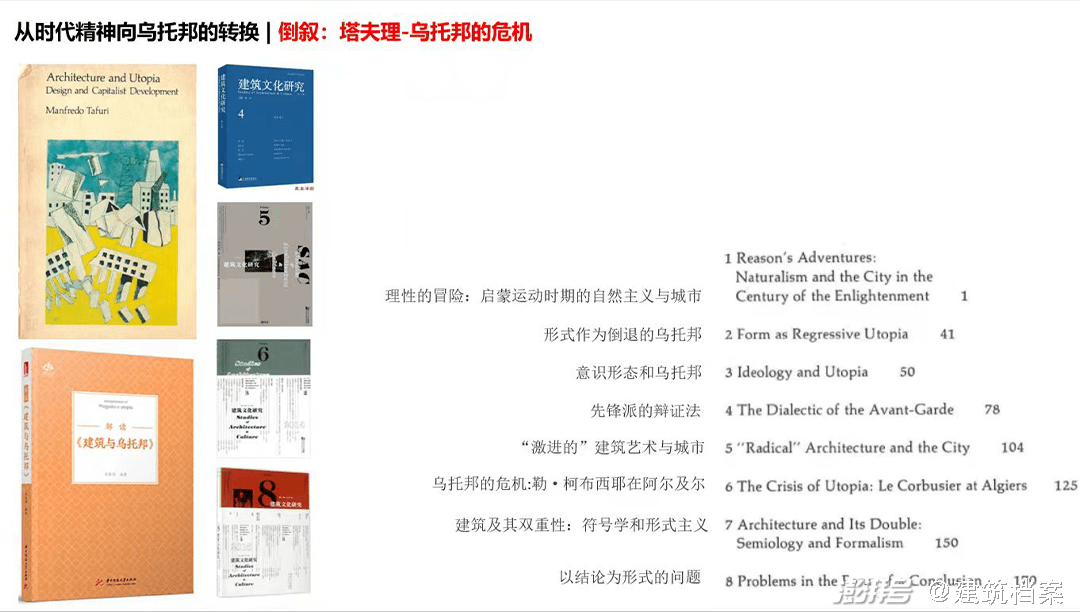

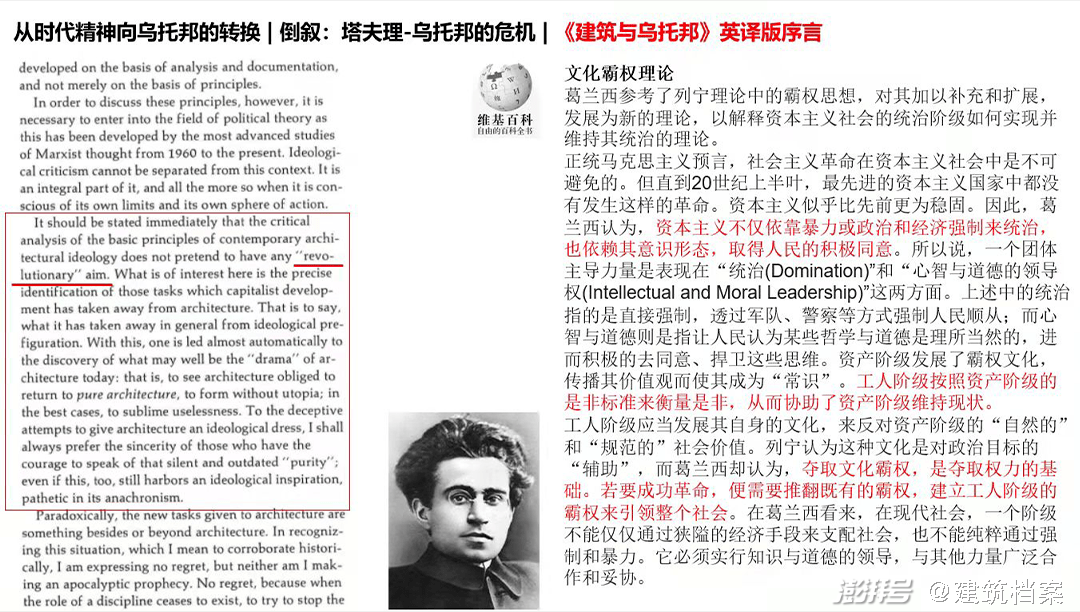

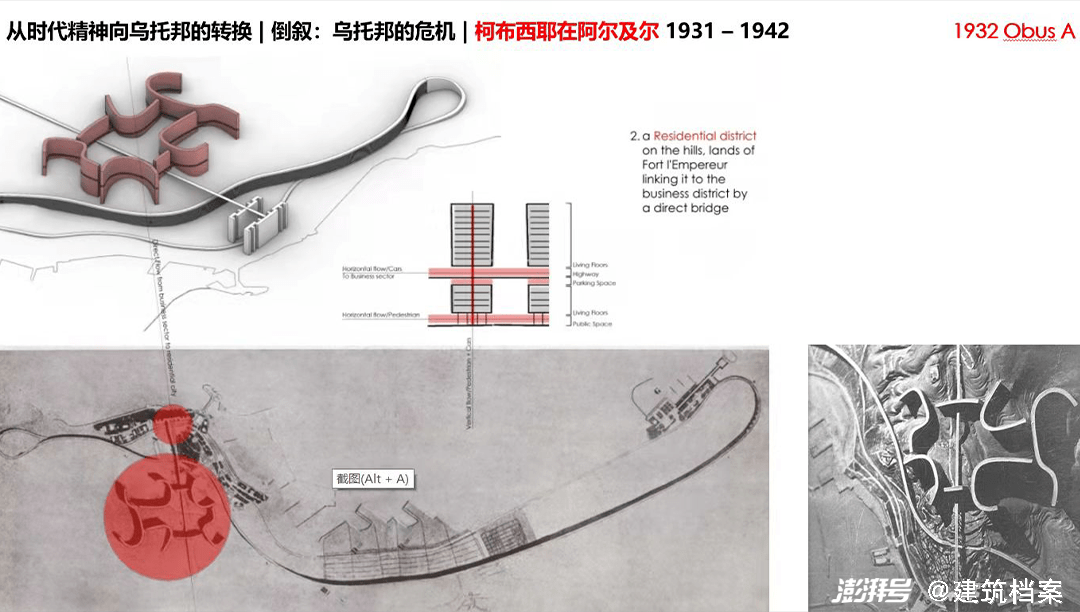

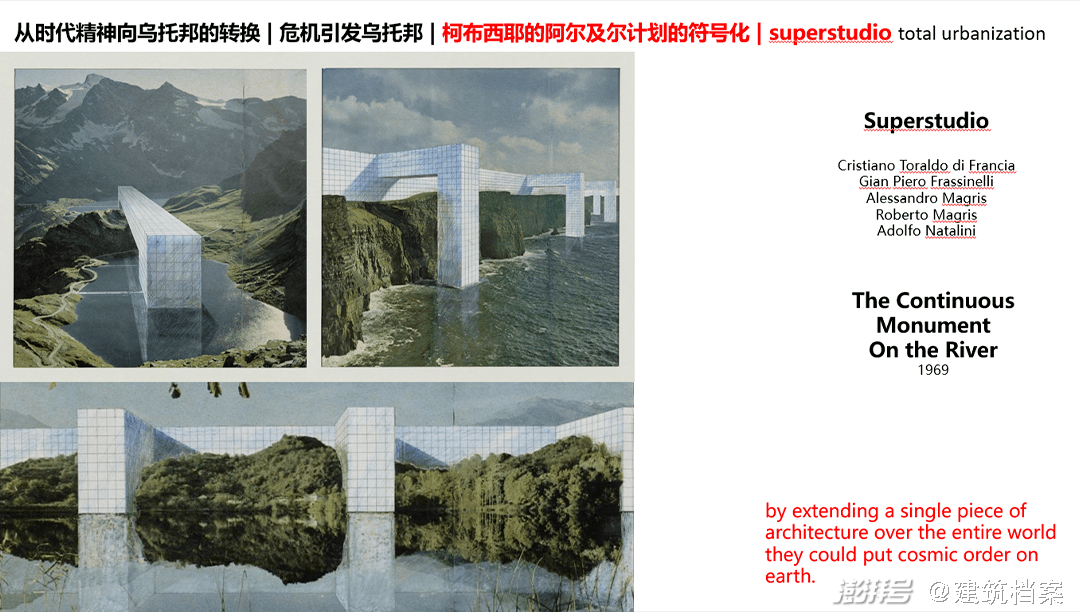

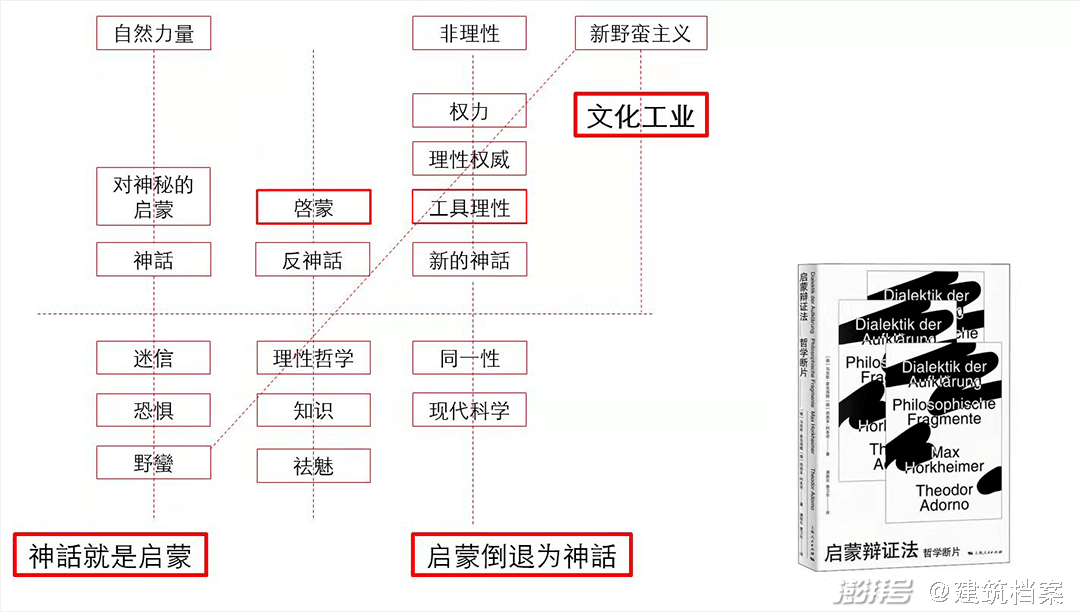

03 塔夫理與烏托邦

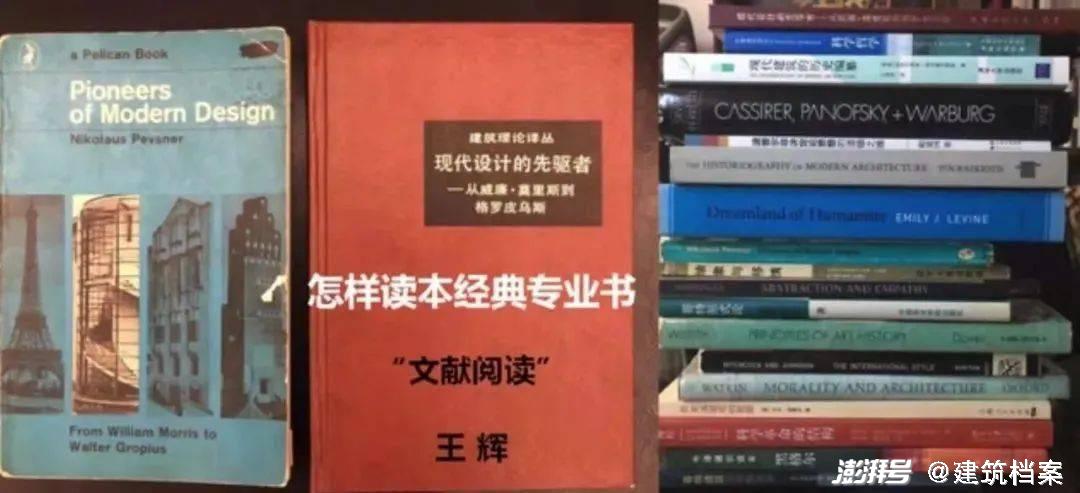

與2020年課程閱讀佩夫斯納的《現代設計的先驅者——從威廉·莫里斯到格羅皮烏斯》一樣,今年的核心讀物是塔夫里的《建筑與烏托邦》,并希望用這本書提供的批判視角來解讀整個學期所涉及的設計案例。塔夫里意識形態式的批判方法,以及他所反對的形形色色的操作式批判,都是我們兼收并蓄的對這個時代設計和理論的理解,這樣更有利于建構知識,而不是把理論異化為知識話語權。這一講有知識貢獻度的是把此書中涉及的柯布在阿爾及爾的Obus計劃和1968年后Superstudio的“連續紀念碑”作比較。這個關聯實際上是對曼海姆的《意識形態與烏托邦》的一個建筑學圖解,也許以后我可以把這個話題發展成一篇文章。

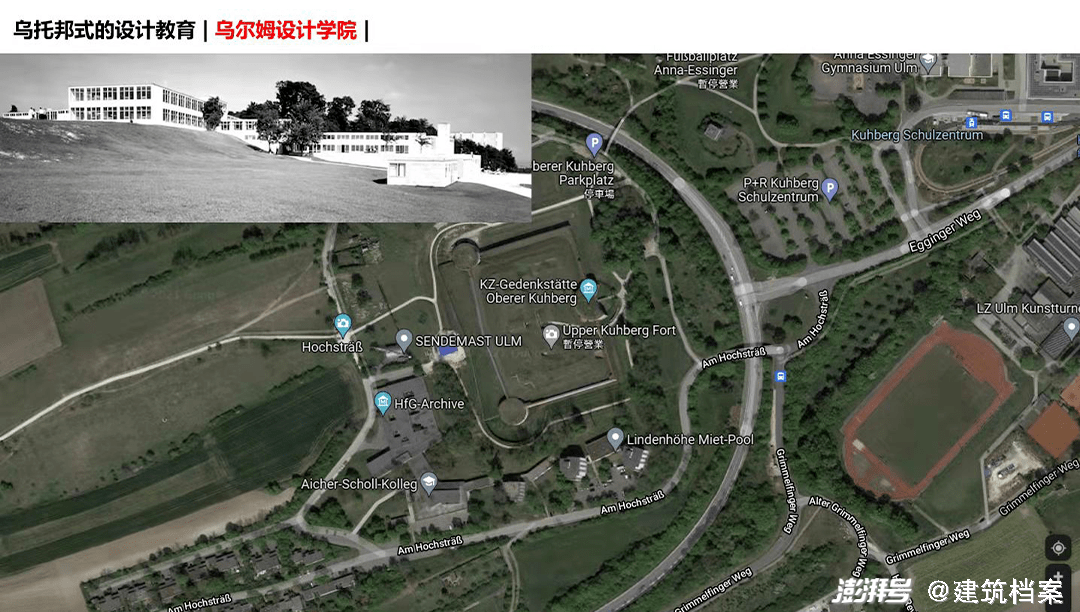

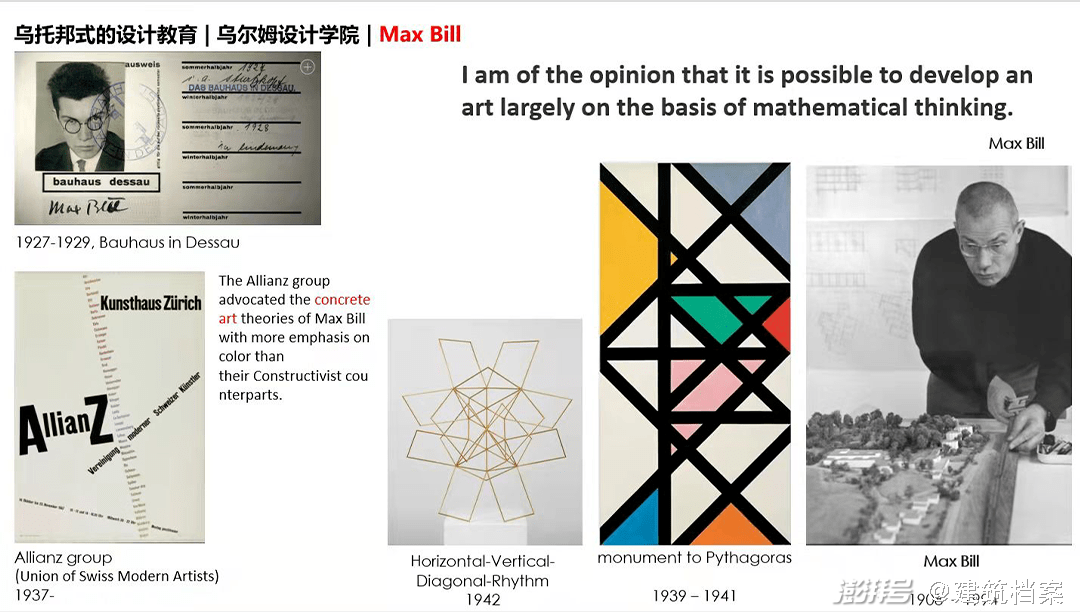

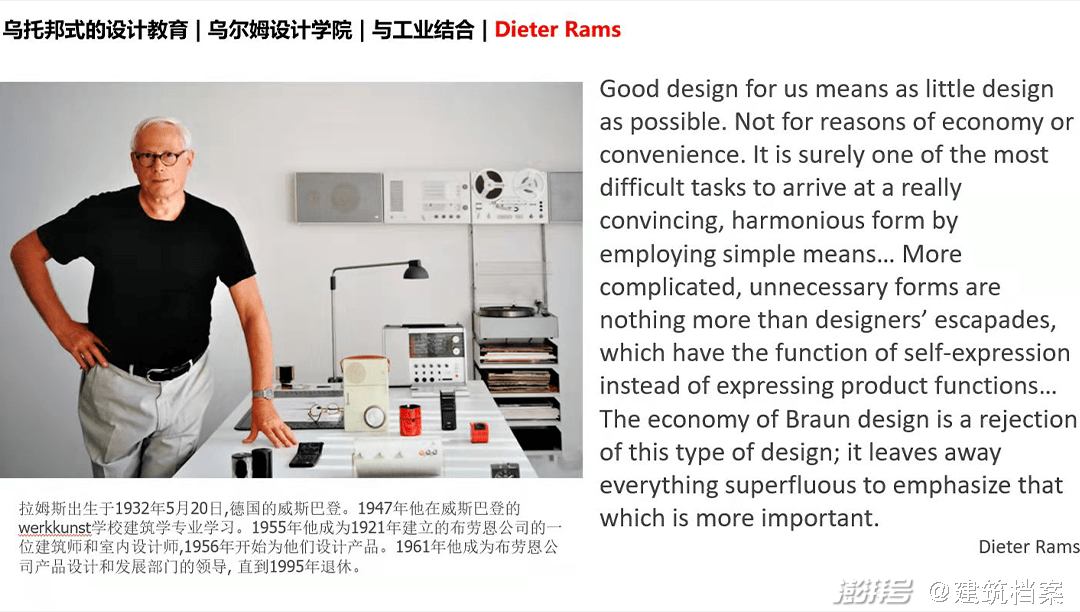

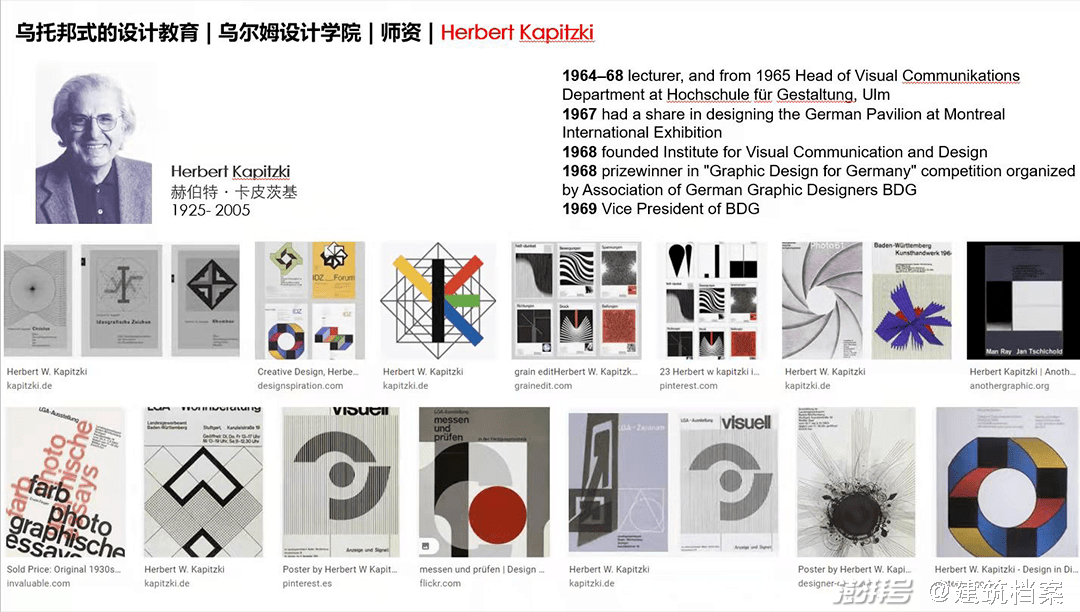

04 現代設計教育1:烏爾姆模式

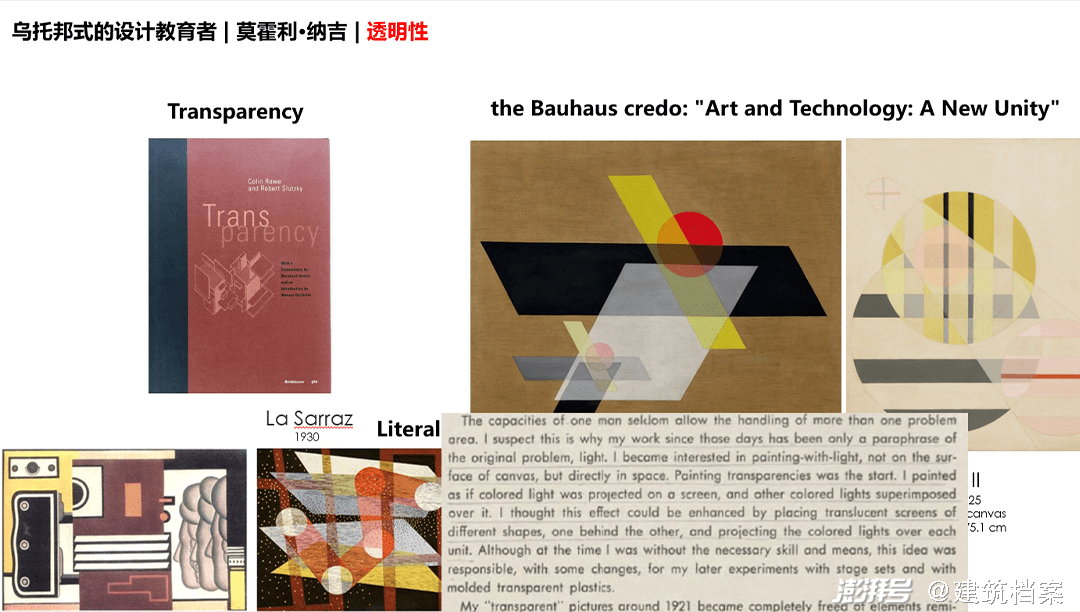

1945-68年,表面的和平和暗地里的冷戰,都在促進社會化大生產,以及社會的中產階級化。需要提出有效生產的模式來應對人類社會史無前例的量產,于是設計從應用藝術中獨立出來,形成用工具理性來規范的一門技術,并為穩定的社會治理設置了文化工業的技術方法論。現代設計教育就是在這樣的背景下應運而生,要看清其中“現象的透明”,還是要用塔夫理式的意識形態批判的眼光,來洞見現代設計教育成就中的危機。本講核心是介紹有“新包豪斯”美譽的烏爾姆設計學院。這個學校其實與工業并不成熟時代的包豪斯有本質性的區別,它更是為現代工業量身訂制,且不自覺地成為了“文化工業”的推手。以包豪斯為現代設計教育座標原點,往往有兩種解讀:一種是幼稚地認為未來的一切都會回歸原點,因為它太有“字面的透明性”;而另一種則是從“現象的透明性”看出發達的資本社會體系是如何扭曲了這條似乎透明的軌跡。這種用柯林·羅的透明性概念來展開塔夫理式的解讀,也是再讀烏爾姆這個現代設計經典的一個新視角。以往介紹烏爾姆設計學院的資料大都集中在工業設計上,本講座的知識貢獻度是用較多篇幅介紹工業營建系的設計,讓我們更好地了解烏托邦時代的建筑教育。

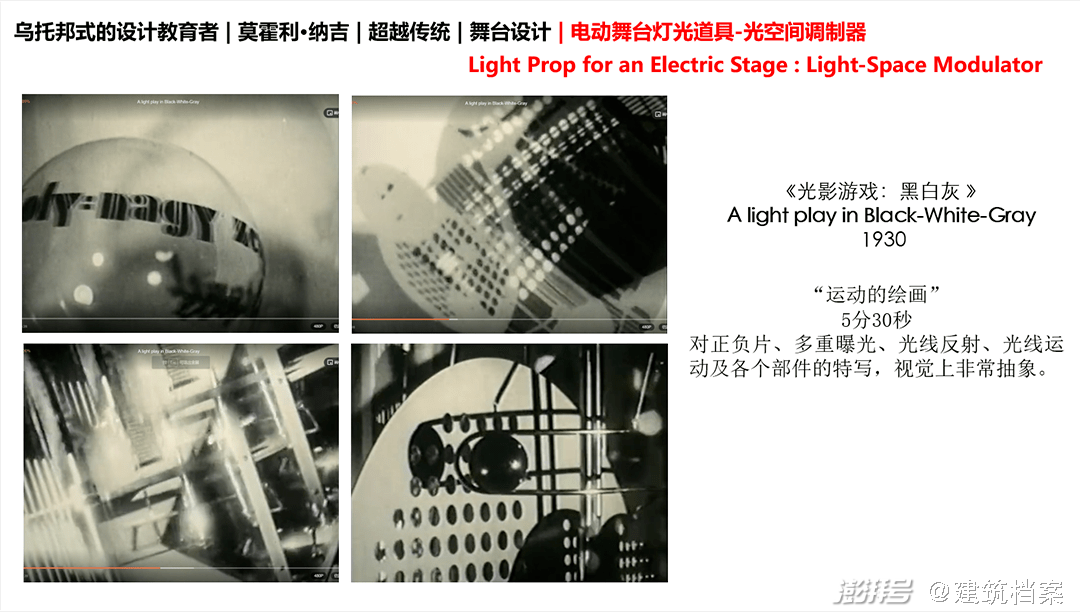

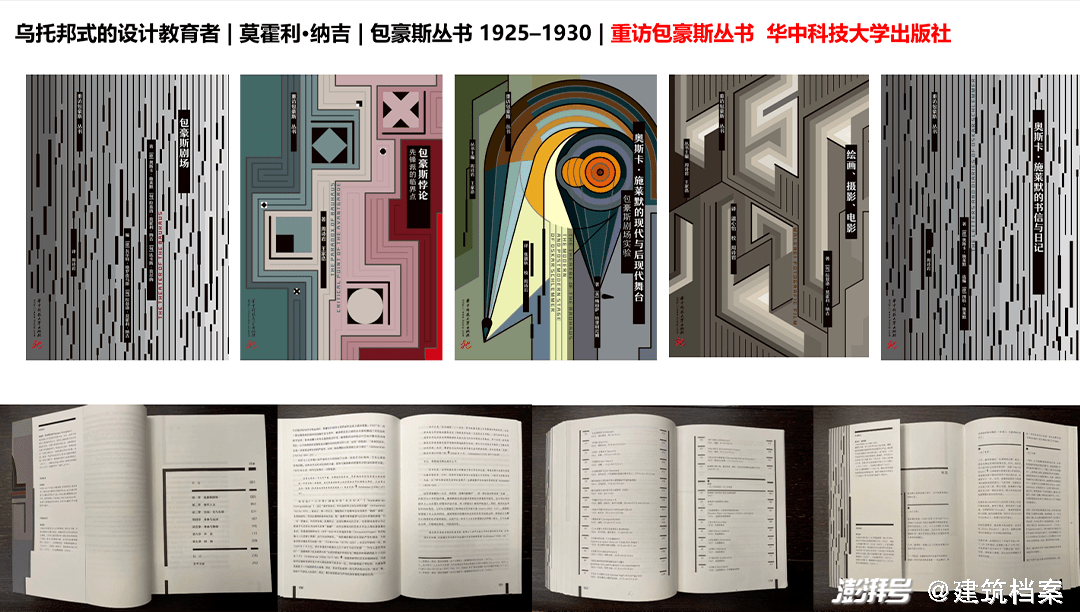

05 現代設計教育2:現代主義視野下完整的人

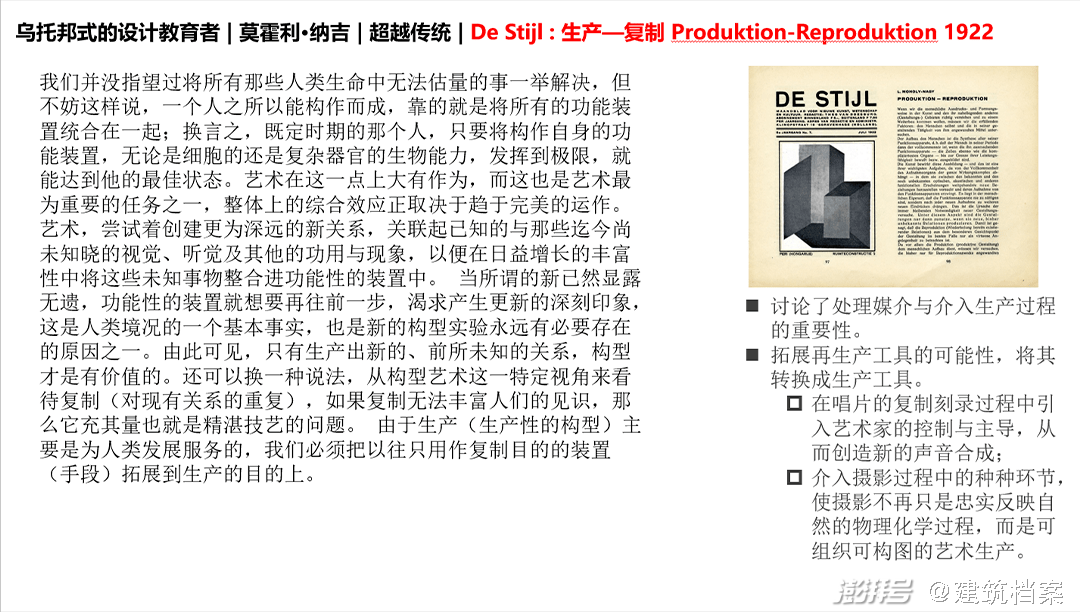

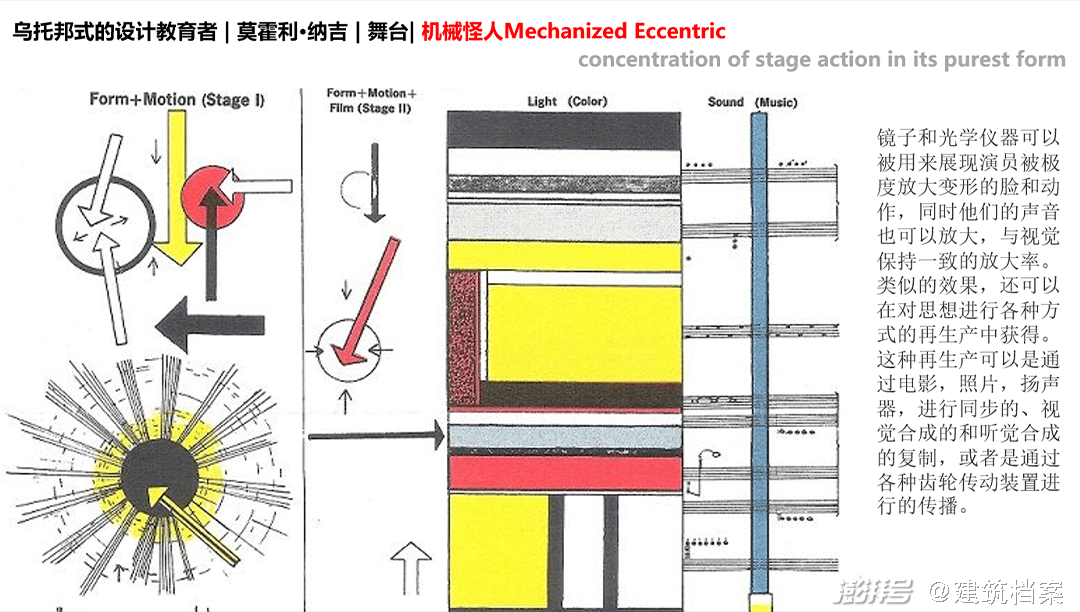

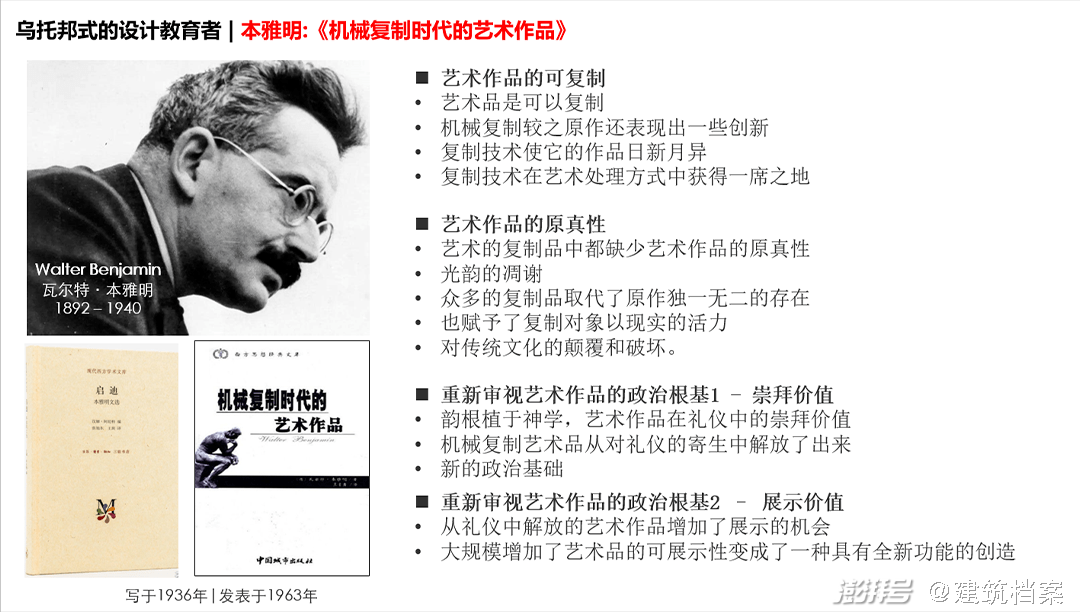

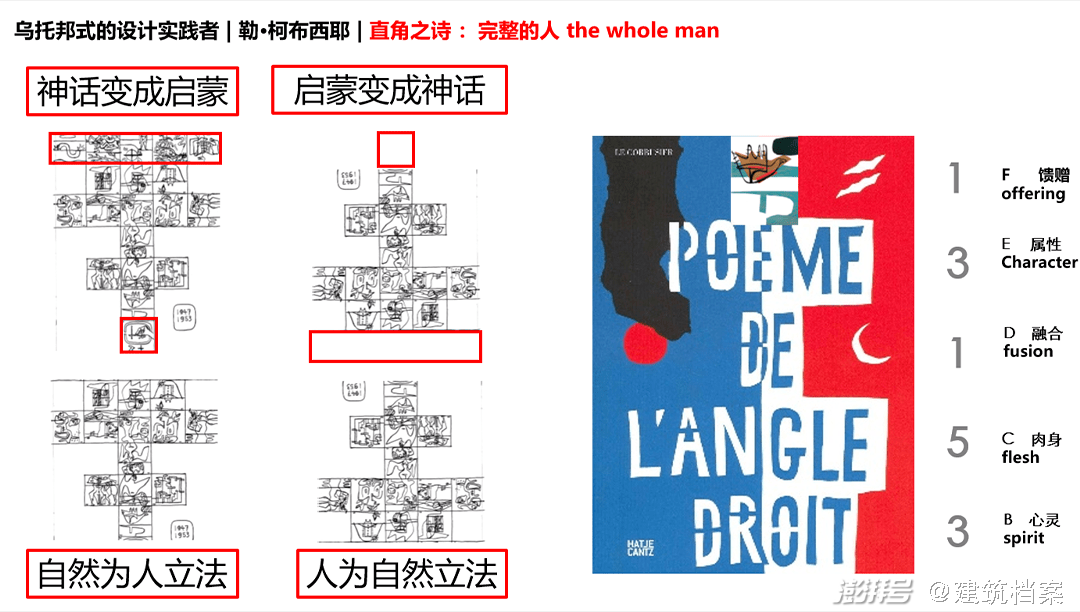

現代主義的設計教育一方面要面向機器化的社會大生產,另一方面更要生產出新的人類,這是在烏托邦時代最有崇高使命感的任務。本雅明在《機械復制時代的藝術作品》中已經意識到人也是這個時代的一件作品,而像莫霍利-納吉這樣的現代設計教育家,則直接以“生產-再生產的復制”流程,來進化人的感覺,力圖制造出“完整的人”(the whole man)。這一講介紹莫霍利-納吉的設計教育思想,最終的落點是這種教育的目的是實現人的進化,并將之與柯布西耶在《直角之詩》中所表達的人的自我實現相關聯。

06 富勒康

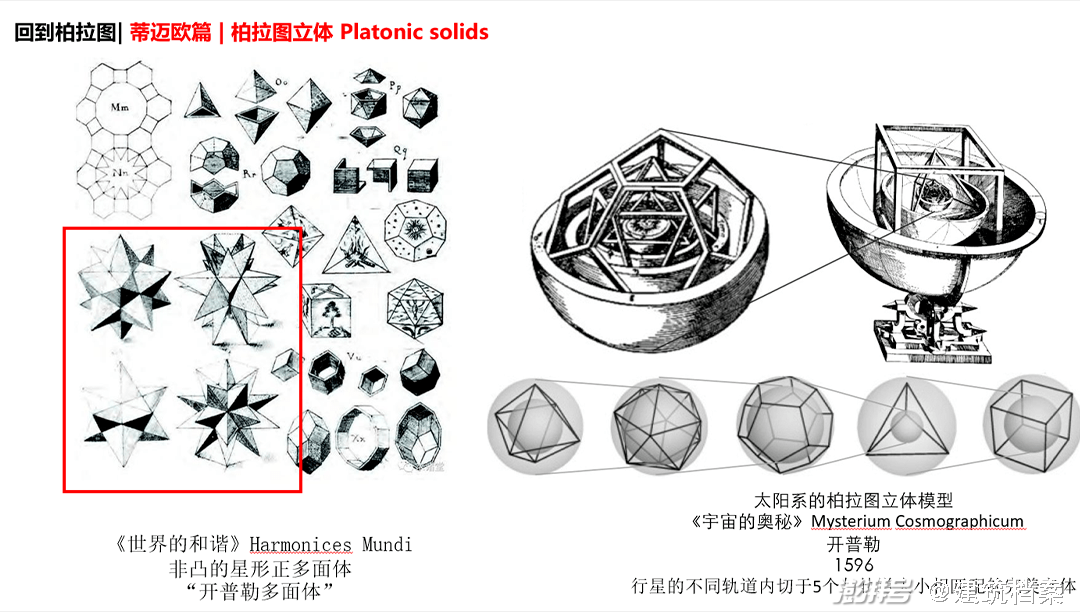

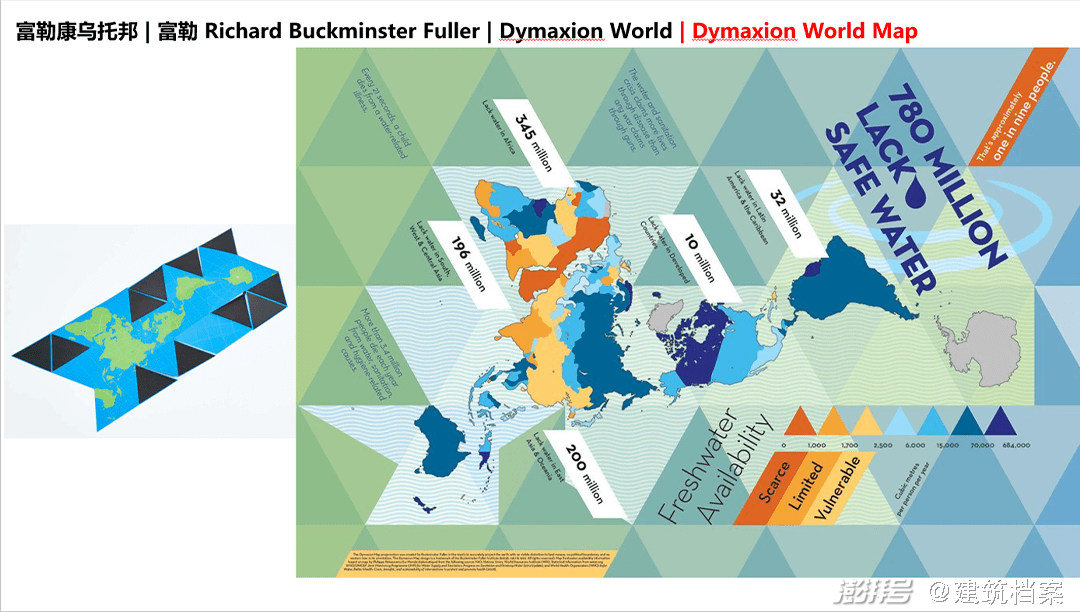

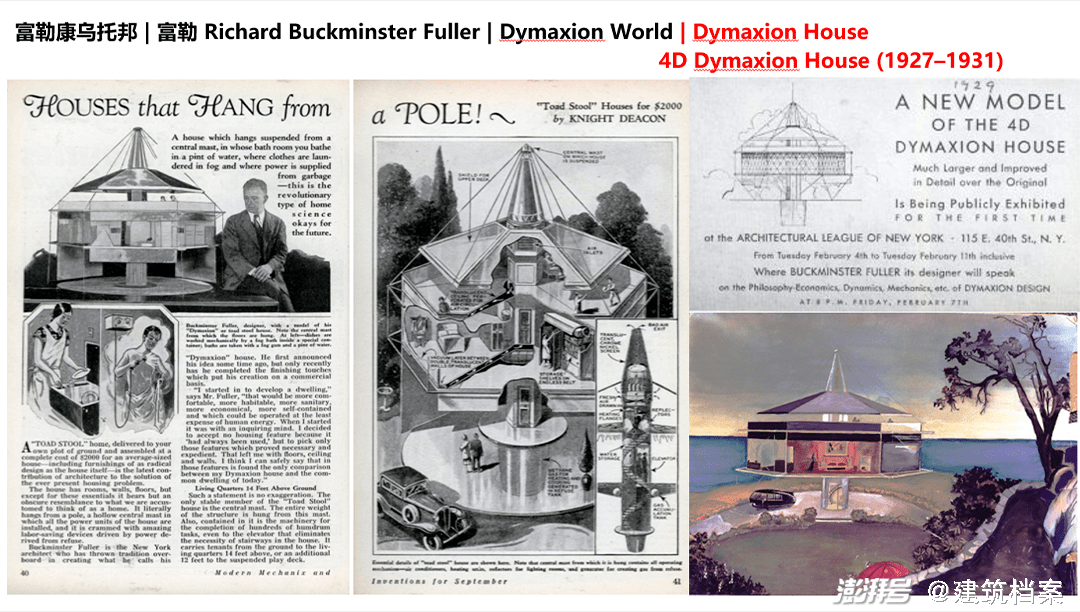

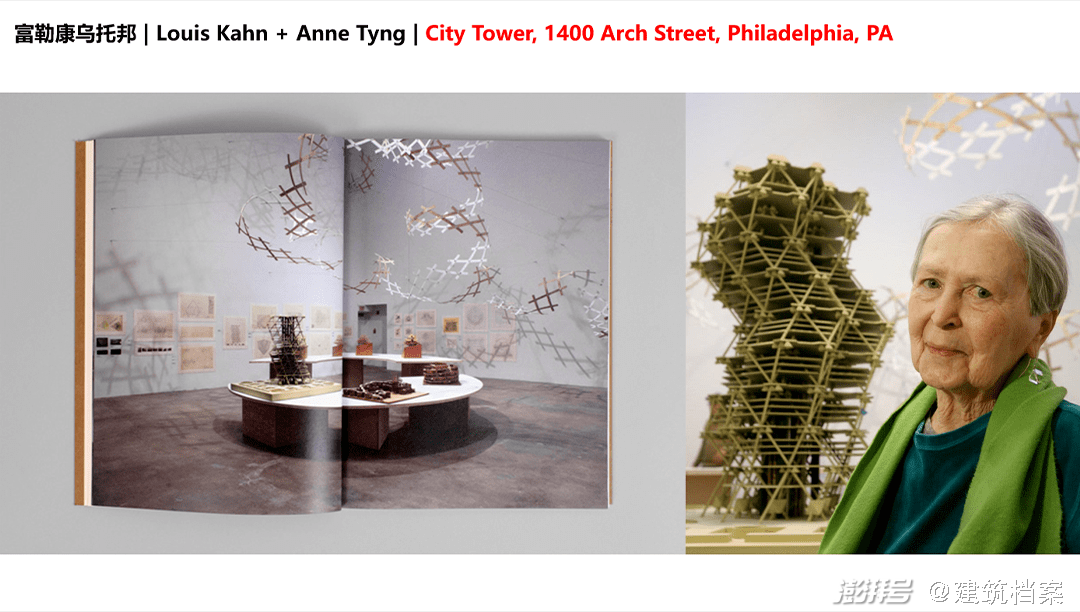

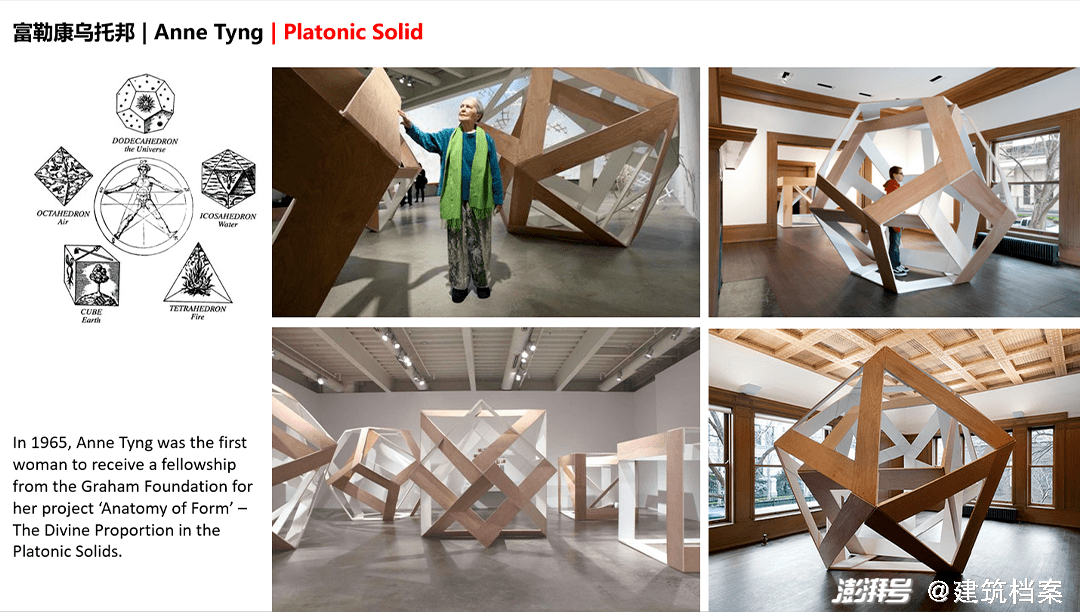

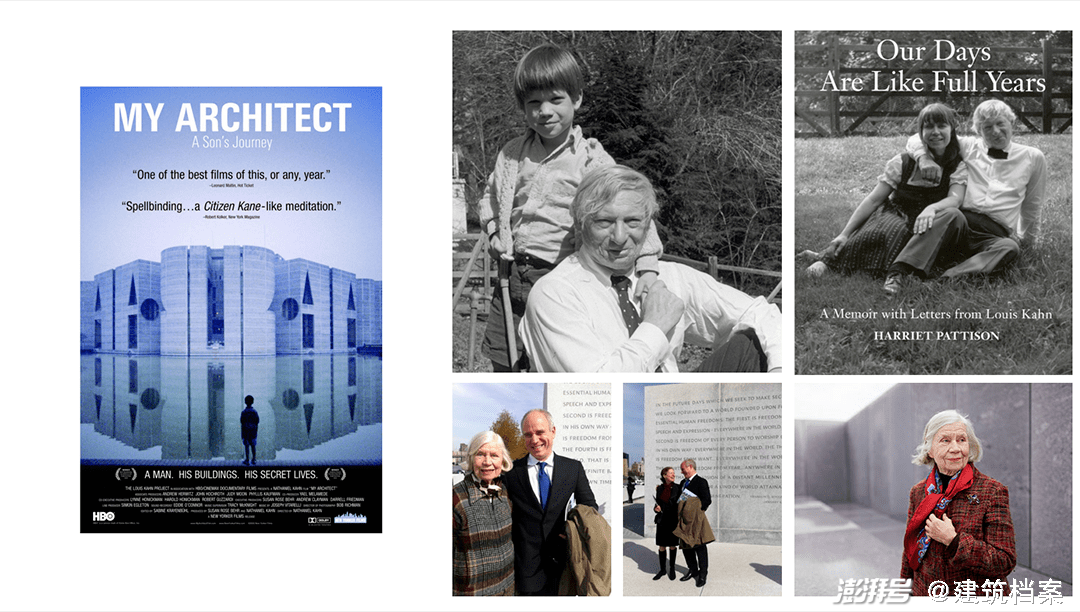

這一講是把巴克敏斯特·富勒和路易斯·康掛鉤,難度很大。一個新的視角是從烏托邦角度來重新解讀,認知他們在現代建筑運動中的創意價值和精神遺產。烏托邦的底色是濟世的胸懷,這種使命感背后的底層邏輯是相信設計是對先天預設的發現。當人家都自然而然地認為富勒是個發明家時,其實他是一位探險的發現者,因為他再次激活了柏拉圖的幾何體。同理,康的幾何也有其先天的預設,尤其是他在設計費城城市塔時幾乎可以變成富勒第二時,也許是與安·婷突發的署名之爭令他冷靜地回歸到自己的天命。如何面對這些問題,組織一個敘事,柏拉圖的《蒂邁歐篇》,以及康和安·婷的私生女Alexandra畫的一張觀星圖,都給予了巨大的啟示。這一講的知識貢獻度是找到了康設計生涯的一個分水嶺。

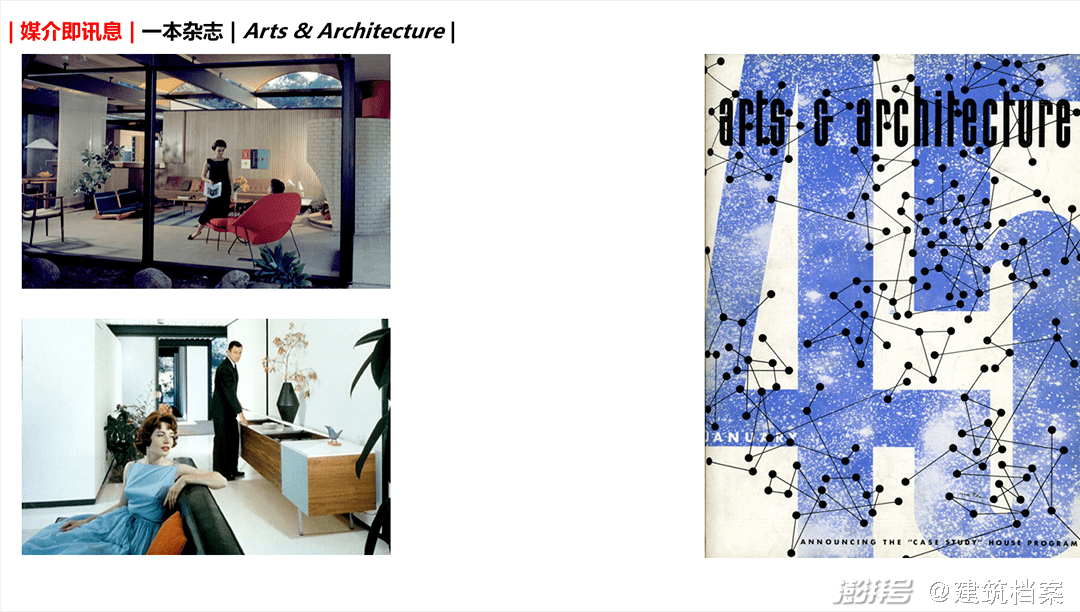

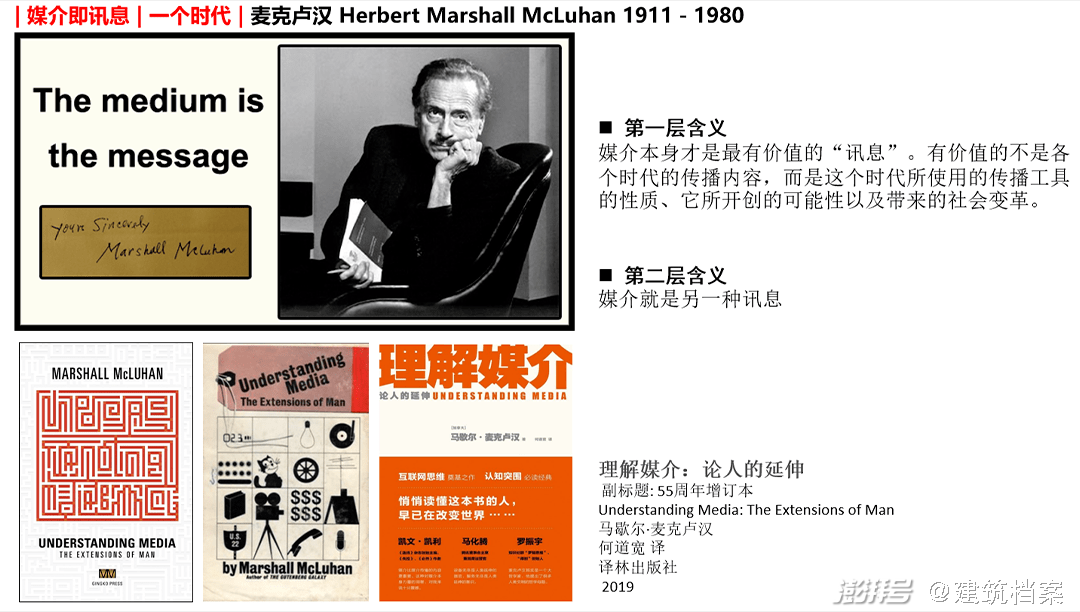

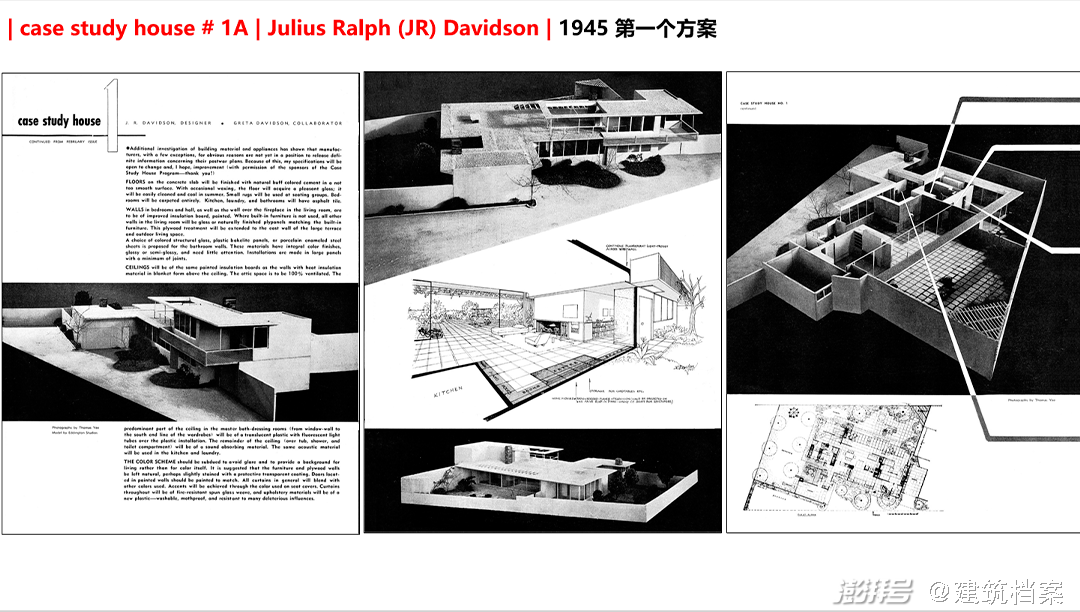

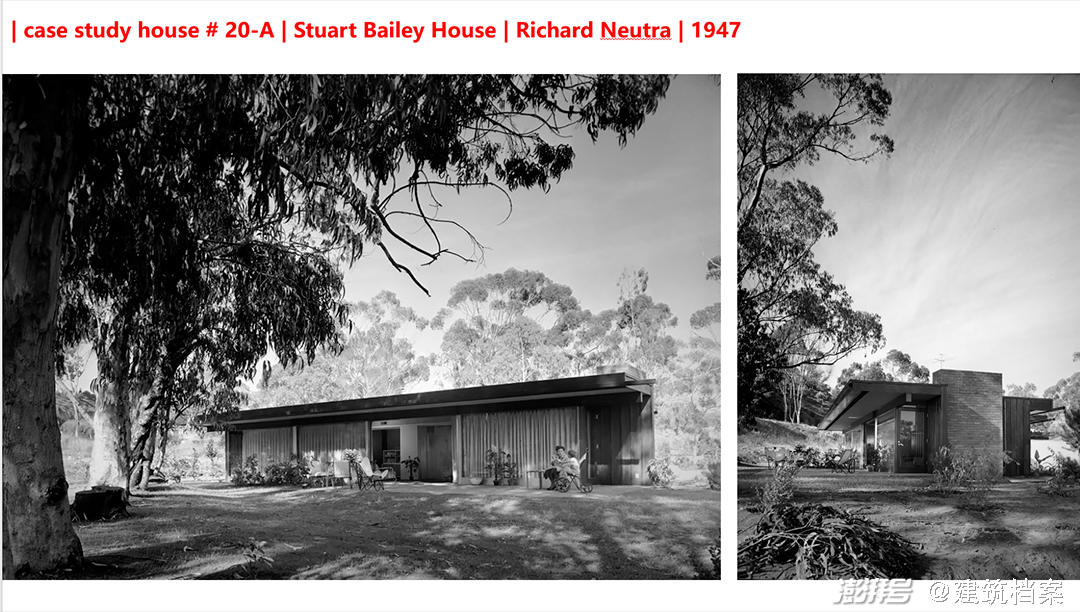

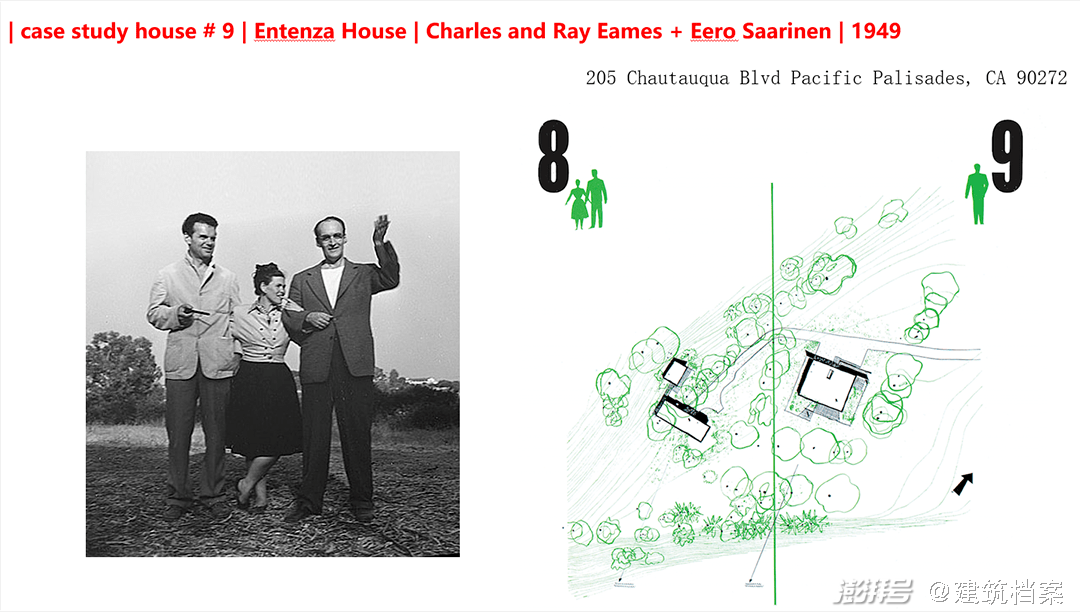

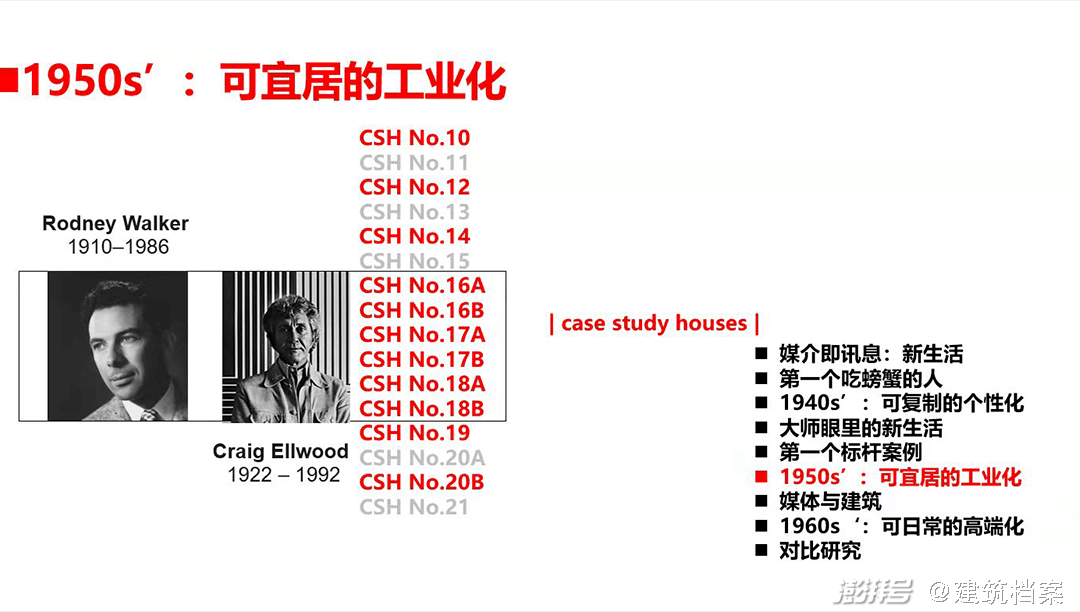

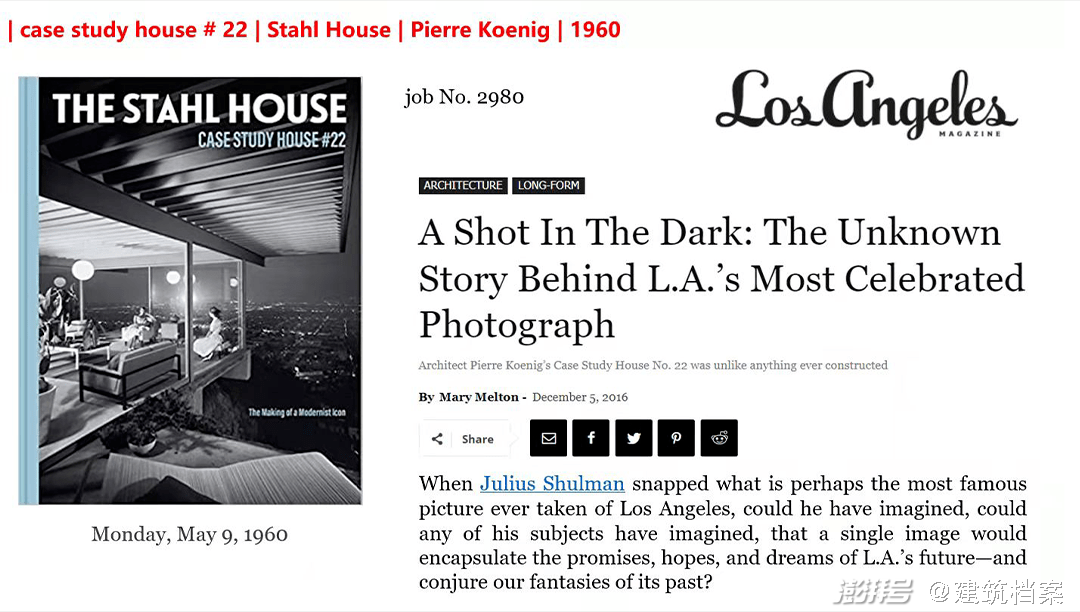

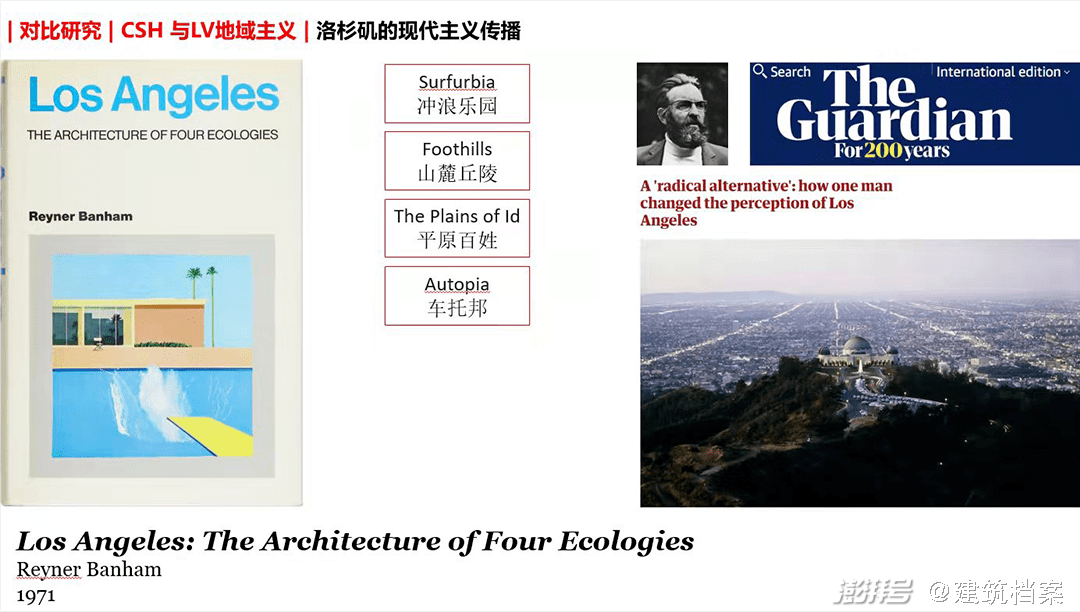

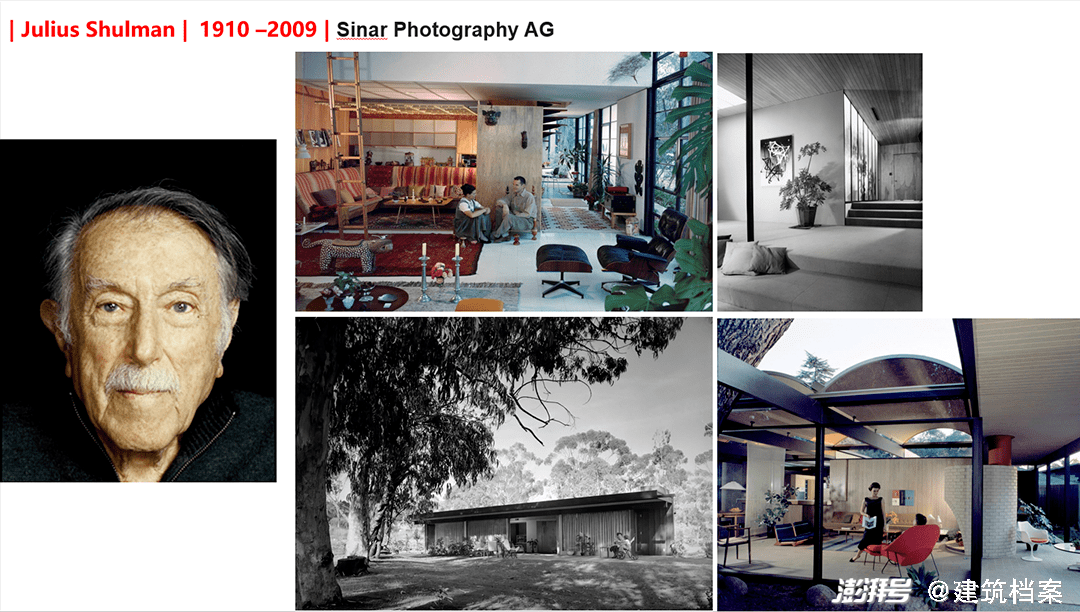

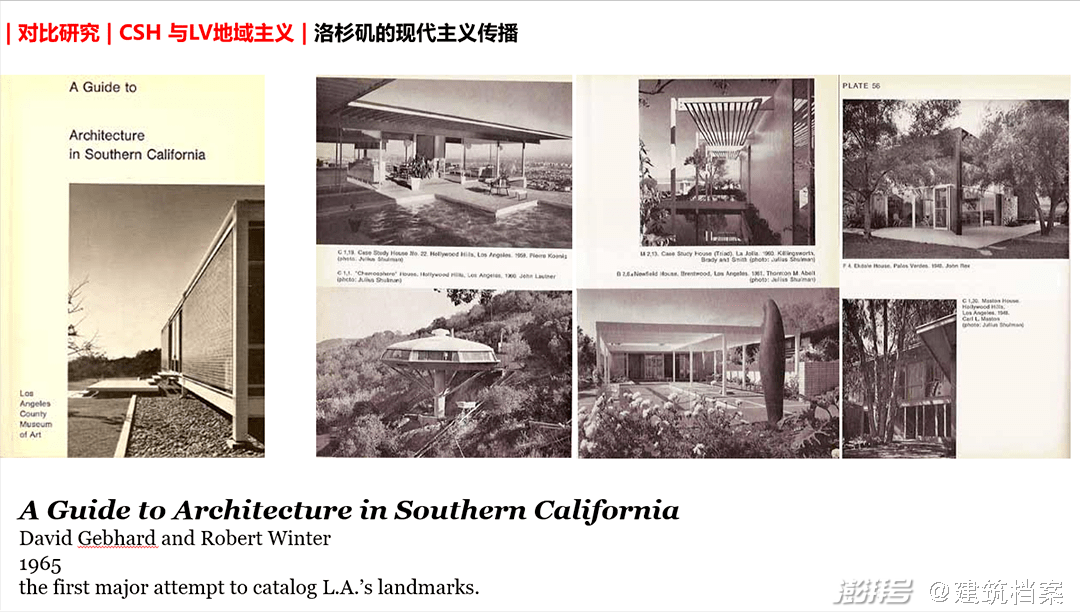

07 Case Study Houses 案例研究住宅

與我們課程涉及的時間跨度完美匹配的設計運動是發生在1945-66年在洛杉磯的Case Study Houses Program。由Arts & Architecture 雜志推出的這個“案例研究住宅”計劃,極大地推動了現代主義理念在美國中產社會基層生活中的普及。這個被遺忘或邊緣化的美國現代主義建筑事件,也隨著時代潮浪的起伏,不時地被今人重溫。如果我們用麥克盧漢的傳播學思想“媒介即訊息”來重新審視這個計劃,可以思考很多與今天現實聯系起來的問題,這也是這個講座想從一些新的視角來重新挖掘這個歷史案例價值的初心。另一個值得對比的視角,是與同時代的法國建筑師普魯維的裝配式方法對照,來思考現代建筑中的技術烏托邦問題。這一講的知識貢獻度是挖掘出加州現代建筑攝影師Julius Shulman。

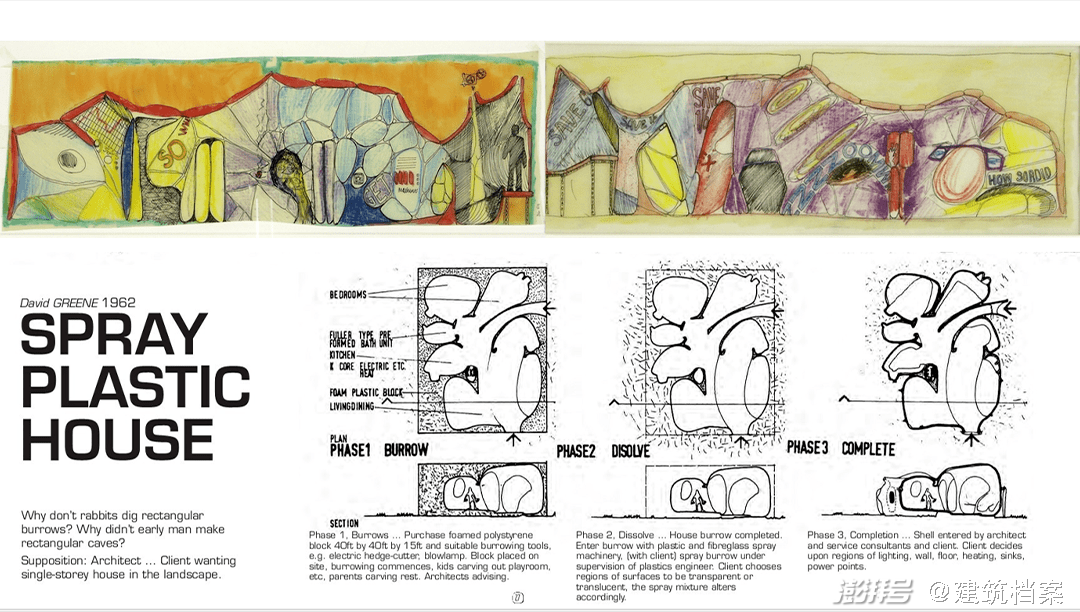

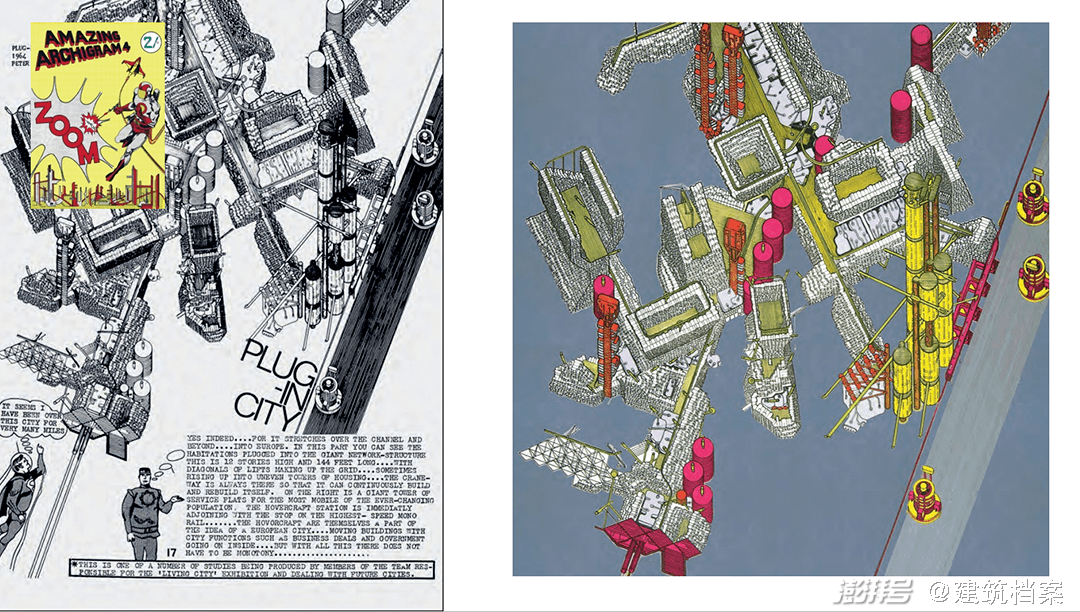

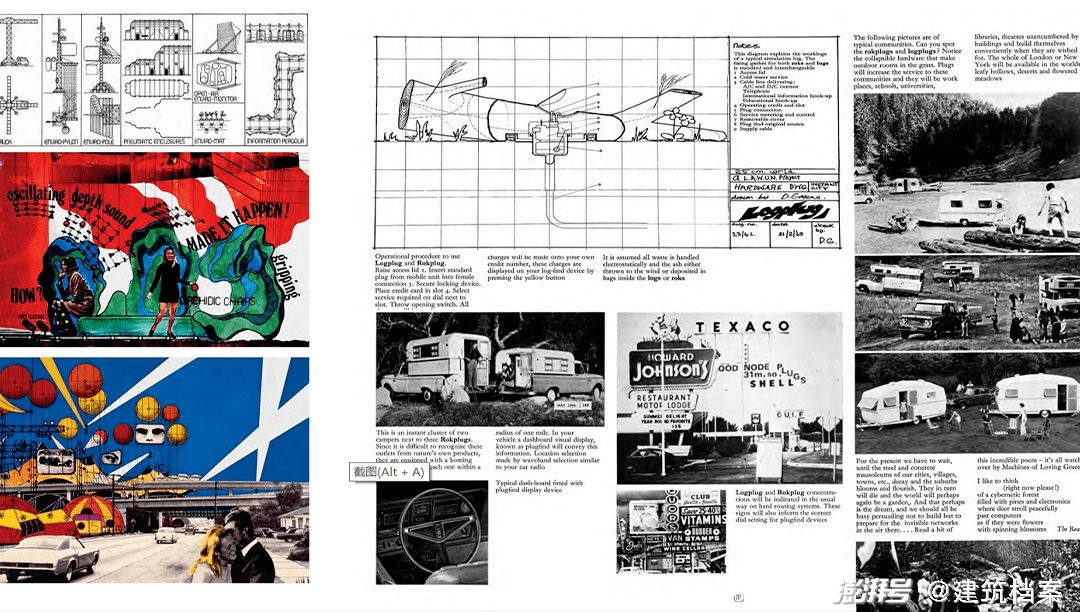

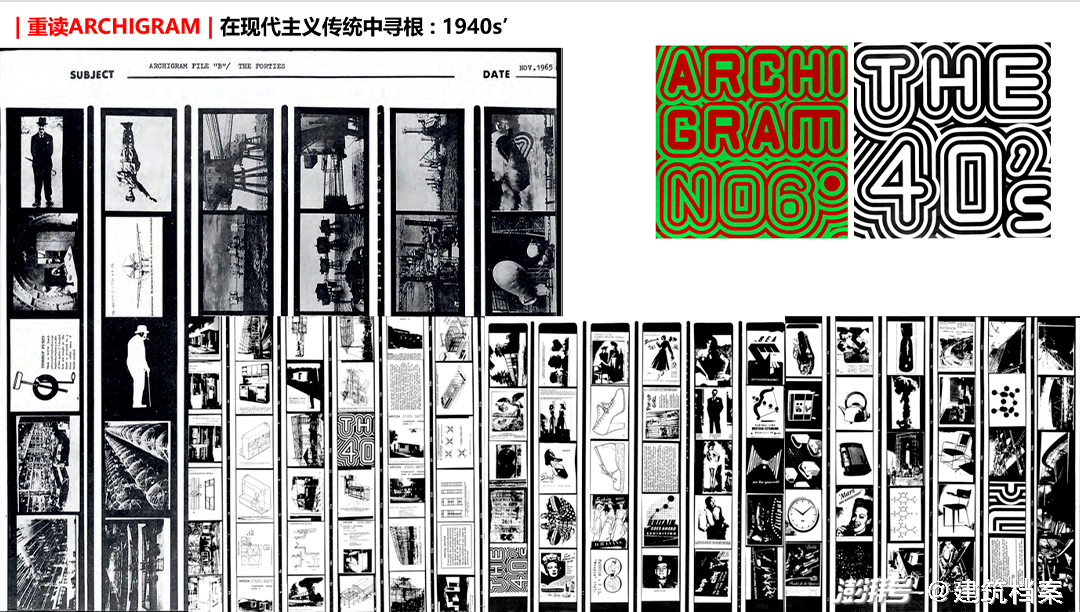

08 烏托邦的盛宴:Archigram

二戰后現代主義建筑的一路高歌猛進,既生產出其正宗的作品,也生產出它的掘墓人。這個現象也平行于現代主義的整體文化進程。因此,我們一方面要洞悉造成這一現象的宏觀社會因素,另一方面又要剖析那些能夠抓住歷史機遇而勇于創造新范式的里程碑式的人物和設計。活躍于1961-1974年的ARCHIGRAM,由6位建筑師組成,制做了九期半雜志,總共生產了900余幅建筑圖紙,其中一些構想(例如插件城市、行走城市、瞬間城市等)已廣為人知,成為建筑學知識寶庫中的經典。他們作品更有前瞻性的是當年那些異想天開的創意,不少已是解決今天我們才遇到的城市發展中問題的良方。這個講座是用來紀念Archigram第一本雜志出版60周年。這60年的社會變化,使這個當年有反骨的建筑師團隊,也逐漸從亞文化中的斗士變成主流文化里的座上客:RIBA為這個當年的搗亂分子頒發了金獎,主創設計師也被女王封爵,他們的檔案成了最新美術館的典藏。這個必然的結局也促使我們對他們的作品做一個更精準和全面的解讀,以期從中看到把這個60年前的“古董”放在當下建筑語境中的意義。這一講的知識貢獻度是把Archigram六位合作者第一個合作項目、1963年在倫敦白教堂畫廊舉辦的Living City展覽作為理解這個小組作品的坐標原點。

烏托邦的盛宴:紀念ARCHIGRAM誕生60周年

2021年我參加了三個藝術展的空間設計。在當代藝術展中,空間設計越來越成為展覽中不可或缺的內容,而不只是形式,因為觀眾是在展陳空間設計所屆定的動線、結構、和氛圍中與藝術作品發生情動。空間設計是一只無形的手,牽引觀眾走進藝術家的世界。應邀參加這些設計的動機也很簡單,因為建筑設計任務從來不是單純的,而為藝術做設計可能會單純些,可以對自己慣常的設計手法做一個反思。

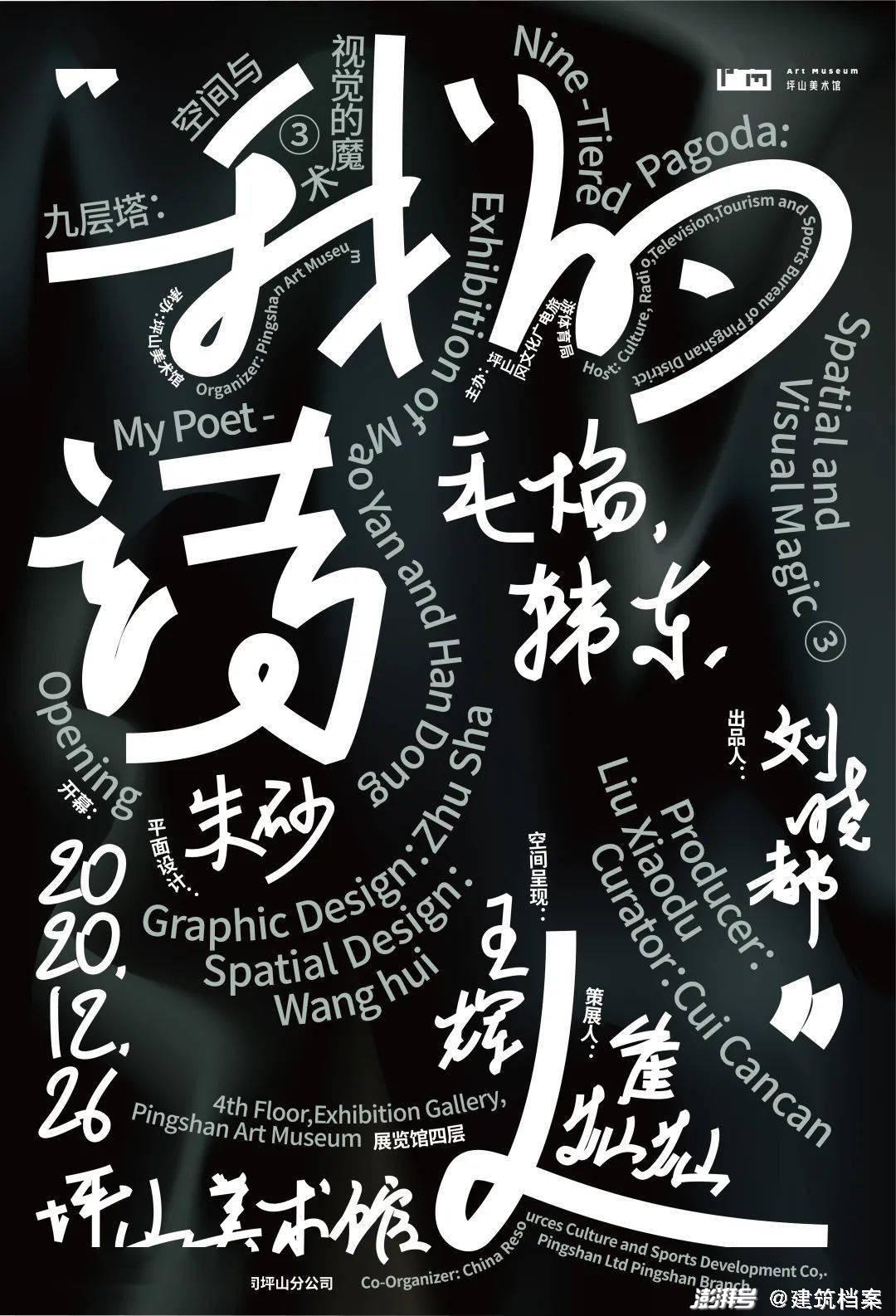

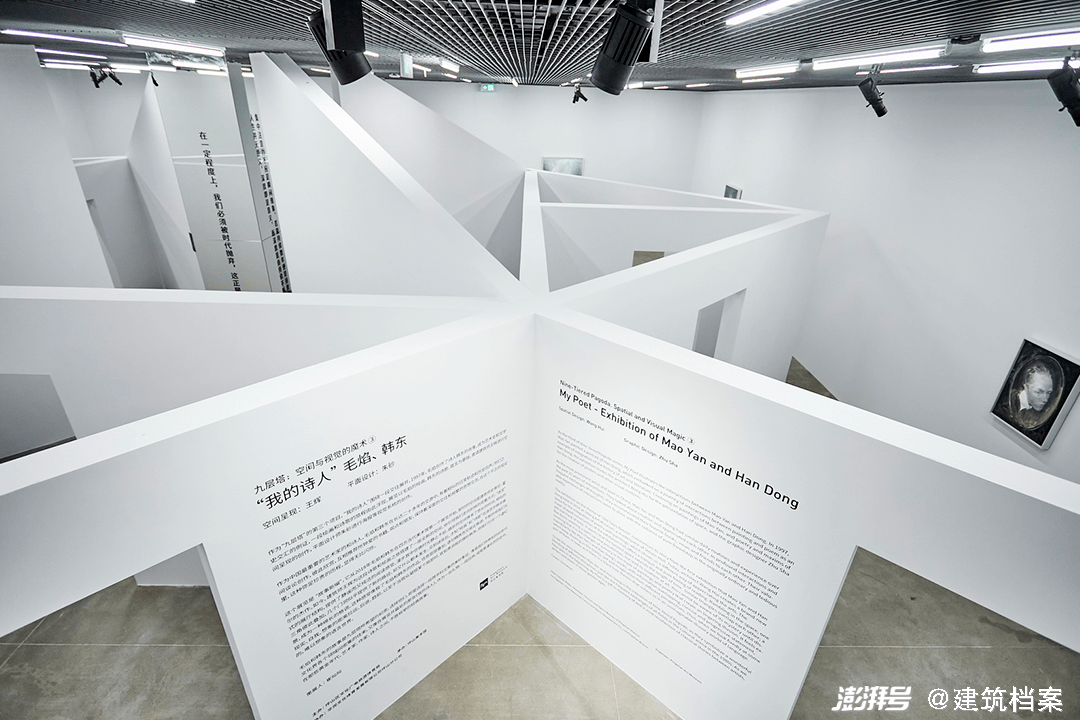

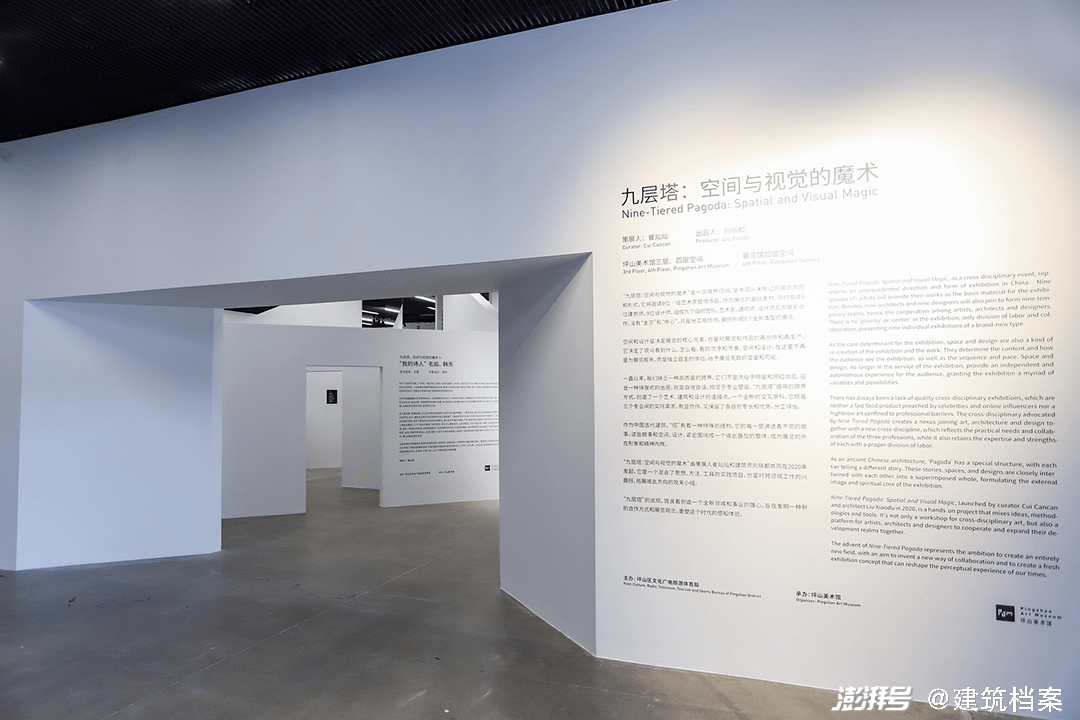

坪山美術館|九層塔之3:“我的詩人”

展覽日期:2020年12月26日-2021年12月5日

這是用迷宮的手法為藝術家毛焰、詩人韓東設計的一個展覽。從希臘神話中克里特島米諾斯的迷宮開始,迷宮就是為一場有情動的遭遇而準備的理想化條件,它帶來了期待、恐懼、僥幸、痛苦、狂喜……它在日常體驗中讓人感到一種先天的約定,一種命中的關聯,一種前世的姻緣。康德把感性直觀的先天形式定義為空間和時間,空間是它的外感觀的形式,時間是它的內感觀形式。任何事物的感性存在都脫離不了這一對時空形式,我要在這里打造的就是存在于畫-詩-觀眾之間一種先天形式的理想物化環境。假如這個時空的物化是個迷宮,他/她和它和它的相遇就有一種先天的期待感、獲得感、認同感、歸屬感……對這種“先天”的感覺驅使了在感官直覺體驗中把他/她與它和它融合,用一個統覺的“我”,把他者的畫、他者的詩,轉變成自我的畫、自我的詩,“我和我的詩人” 顯影。

探索“九層塔 ”系列展覽③ “我的詩人”

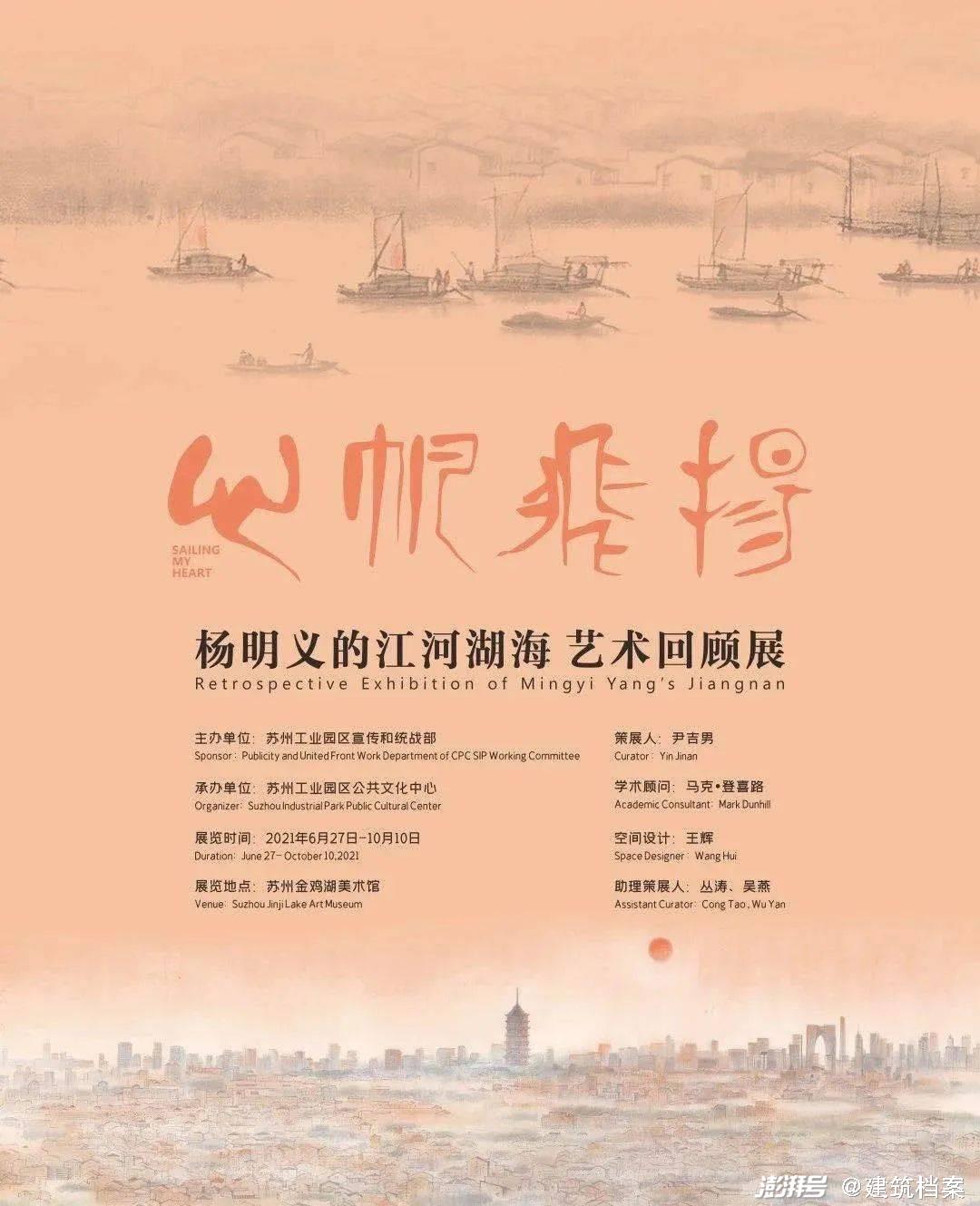

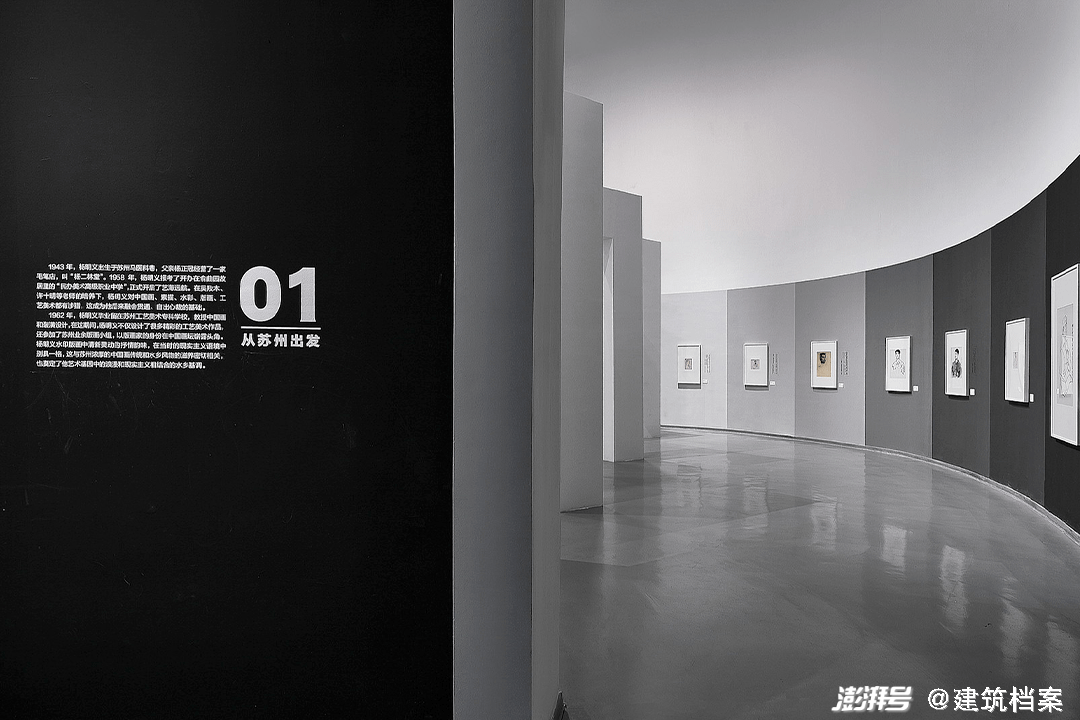

金雞湖美術館:“心帆飛揚——楊明義的江河湖海藝術回顧展”

展覽日期:2021年6月27日-10月10日

這是一個大藝術家的大體量的回顧展,其空間調性既需要有理性化的大氣,也需要有感性化的靈動,而這種空間調性亦是博大精深的中國水墨所追求的。這種空間與繪畫之間的異質同構又在楊明義老師的故鄉蘇州找到了支點,那就是蘇式園林的空間句法成為了這個展覽空間設計的語法,讓觀眾沉浸在楊明義的江河湖海中時能體驗到彌漫在空間中的鄉音。

“江河湖海”的空間格 ? 局——楊明義藝術回顧展的空間設計

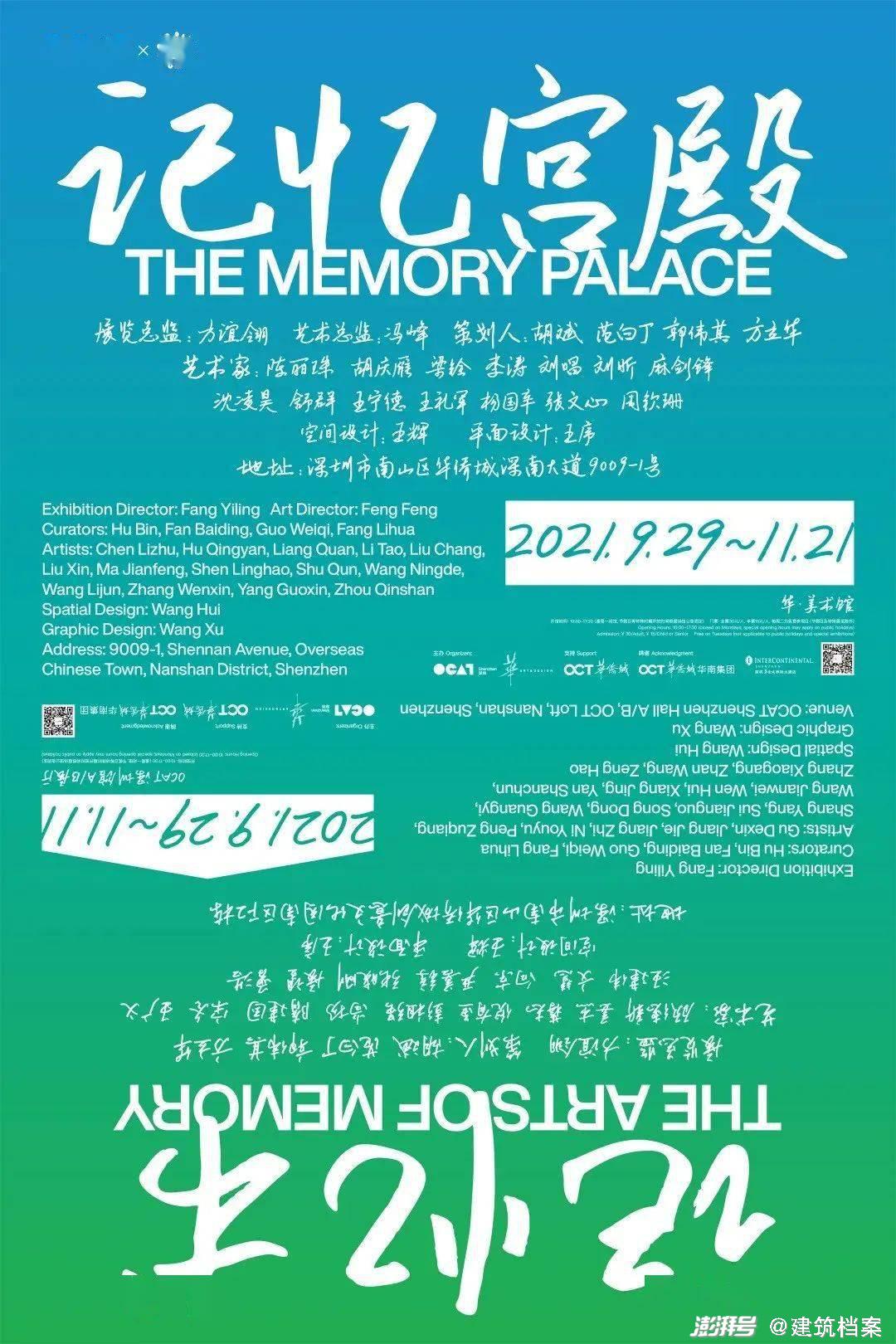

深圳OCAT藝術館+華·美術館:“記憶術”與“記憶宮殿”

展覽日期:2021年9月29日-11月21日(“記憶宮殿”展,華·美術館)

2021年9月29日-11月11日(“記憶術”展,OCAT深圳館)

兩個美術館的這個有相當高學術水準的聯展的明線主題是記憶,暗線是紀念已故的當代藝術理論家黃專老師。設計的智性挑戰不僅僅來自于其學術性,更源于預算拮據的骨感現實。針對“記憶”這一策展命題,空間設計本身也變成了對“記憶術”(the art of memory)的設計,以及對如何用空間敘事來組織藝術家的群展作品。通過對記憶的概念性與操作性兩個層次的解讀,空間營造在以記憶主題展覽中創造了新的觀展體驗。

在“記憶術”中,空間設計循環利用了前次zhanlan1遺留下來的幾個盒子空間,并加以改造和補充,最后以有柏拉圖意味的“影子”為切入點,通過展廳中體塊的影子來構筑記憶與現實的關系。

“記憶宮殿”展覽 · 華?美術館 · 攝影:曾天培

在“記憶宮殿”中,把一個藝術品分解成三部分可展示的內容:作為實物的藝術品、藝術家介紹和作品介紹。再用有鮮明幾何特征的同一種空間,來儲存這三重展示。這三項內容不僅涵蓋了作品不同的在場,還通過不一樣的出場方式構筑了記憶宮殿,作品的三項屬性在物理空間中進行了解構式的垂直對位,將同一作品的三項內容分布在展館不同三層的同一平面位置,為參觀者營造出了一個記憶迷宮。當空間被重復了幾遍以后,觀眾就可能會產生記憶,以及對記憶內容的提取。這樣空間設計變成一個編碼和解碼的過程。而這個設計操作也是建立在巧妙地在利用前次展覽剩余的展墻基礎之上。

“記憶術”展覽 · OCAT深圳館 · 攝影:曾天培

“記憶術”與“記憶宮殿”展陳空間設計 / URBANUS都市實踐

疫情之后,我們的設計業務還是一直平穩發展,同時也還有幾個工地在推進。然而也是因為疫情的原因,項目蓋好了以后都難以及時拍攝。加之后半年受備課的牽累,就是有了照片,也沒有時間靜下來對項目做個簡單的推送,更不用說為學術期刊雜寫介紹文章。直至12月初意識到這個問題的嚴重性,才在一周里奮筆追趕出幾個推文小稿,并于年末在幾個主要微信平臺得以發表。

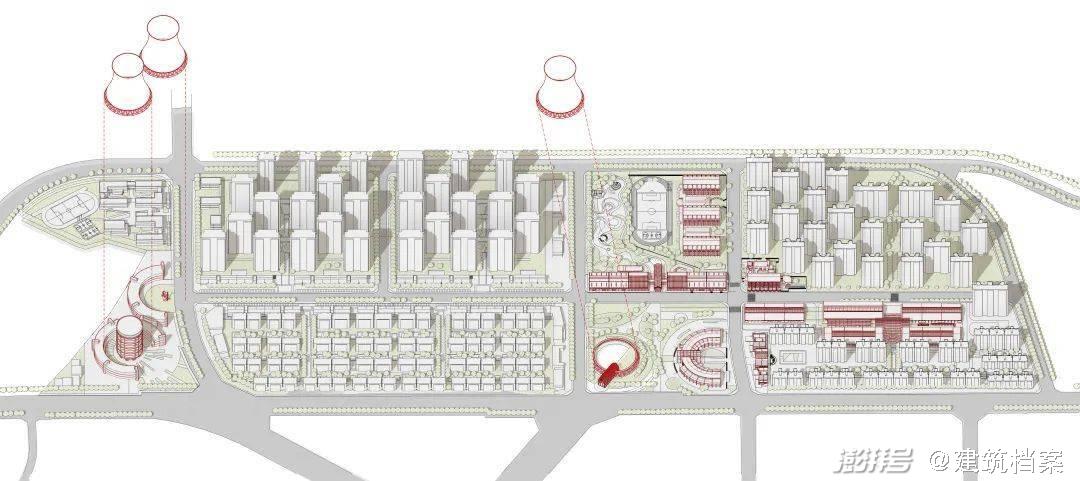

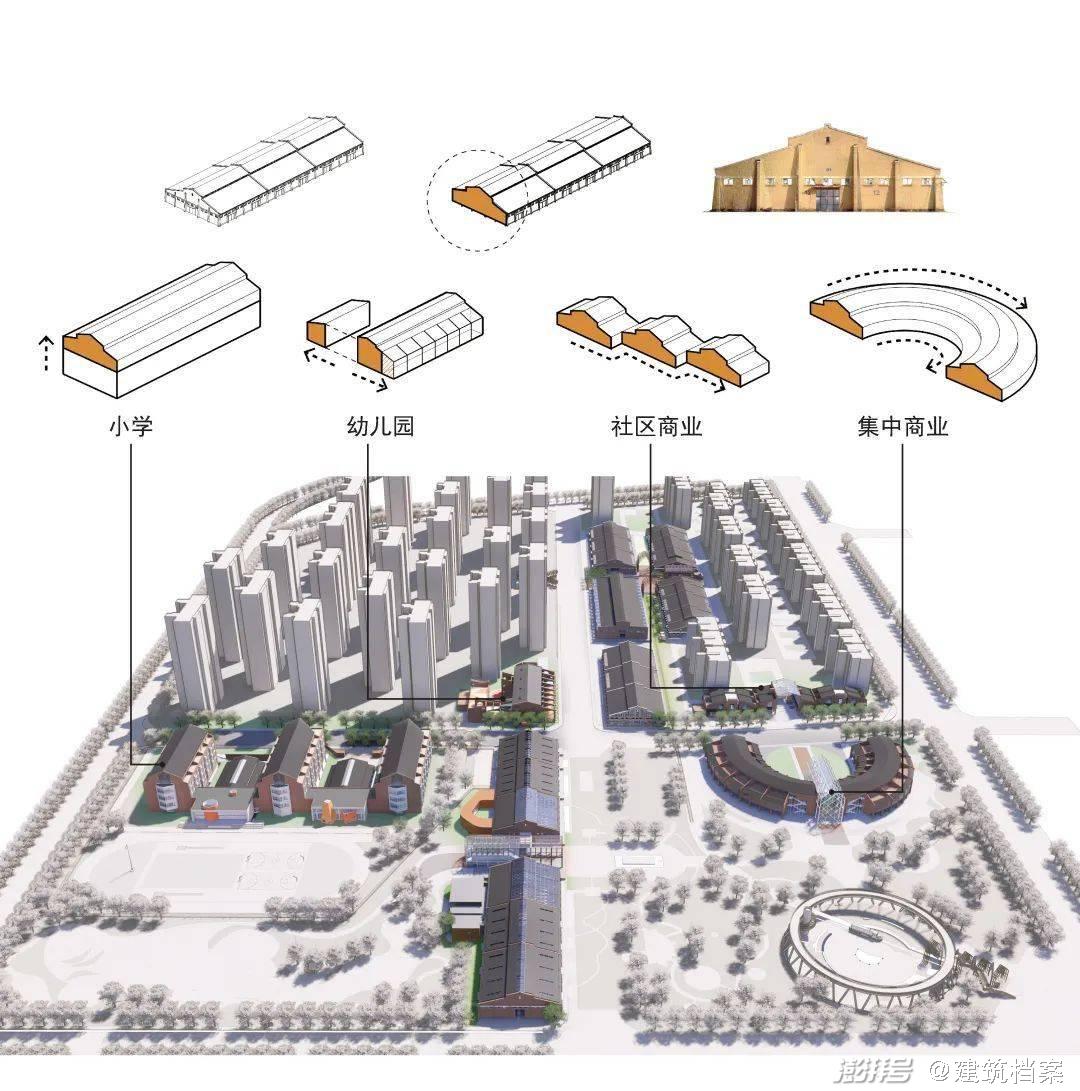

沈陽東貿庫改造設計

東貿庫始建于抗美援朝時期,是共和國第一代物流建筑,有很高的文物價值和藝術價值。但如何把木結構的倉儲建筑轉變為規范允許使用的日常建筑功能,還是會有極大的技術挑戰。這個設計在宏觀方面有理念地解決了用7棟老倉庫帶活新社區公共空間和公共設施的問題,在微觀上有創意地解決了工業建筑遺產活化利用的問題。

共和國第一代倉儲建筑新生,沈陽東貿庫改造 / URBANUS都市實踐

都市實踐新作:沈陽東貿庫改造,讓工業遺存參與都市生活

白沙島金融小鎮展示中心

2019年設計完北京世園會植物館之后,我們意識到植物溫室如果它發生在一個日常生活的社區,將會帶來不可估量的城市活力。 這驅動了我的一個決心,在遇到的每一個北方項目機會中植入一個可大可小的溫室,把四季常青的社區花園做為社群建設的抓手。

由于有世園會植物園設計經驗和設計資源的加持,這個決心很快付諸于行動,也有不少甲方為之心動,但到最后定案時往往又使我們丟了項目。我倒不遺憾因為這個執念而帶來的損失,反而更堅定了去實現它的意志。這個理想最理想的場地當然是東北,所以當我只是為了一個5000平米的展示中心設計和白沙島金融小鎮第一次交流時,就迫不及待地把這個想法向甲方和盤托出,沒想到和甲方一拍即合,得到了5萬平米的整個地塊設計。率先蓋出的展示中心是以室內綠化為線索,整合社交功能,營造社區中心氛圍。這個建筑雖然是搶工完成的,但瑕不掩瑜,使用頻效非常高,并為整個沈撫改革先行示范區樹立了樣板。

白沙島金融小鎮社區中心,在東北蓋個“溫室”

成府路150號

作為清華校友,在清華南門口(我們上學時清華大學的主門)正對面能成功地改造一個樓還是一件很自豪的事。我們接手這個項目時,前面已經有十余版沒有被區領導通過的方案,原因是單純的立面修改是一條死路。

我們的系統改造亮點是用下沉的天臺花園和上升的淺大堂中庭把天和地連接起來,為這個由商場改造成高科技IT平臺的建筑打造新的社交界面。這個項目的技術難點是使用了磚幕墻體系,以及在結構改造上有許多創見。

北京成府路150號 - 海淀未來硅谷

每年我也都會在學術期刊上發表幾篇文章。今年的文章主題聚焦在用羅爾斯的“正義論”來理解“空間正義”,并以此總結我們的實踐。

《“空間正義”視角下的城市文化景觀再生:沈陽東貿庫城市更新設計隨筆》

總體規劃方案

提取山墻母題形成新的建筑體量

《當代建筑》2021年4月刊:王輝 | “空間正義”視角下的城市文化景觀再生——以沈陽東貿庫城市更新設計為例

在城市公共項目中實現“空間正義”,一直是URBANUS都市實踐一種顯性的立場和方法。本文以目前正在設計和施工的華潤置地沈陽大東區東貿庫地段的“時代之城”社區開發為例,探討在將廢墟化的工業時代遺產轉化為新型城市文化景觀時, “空間正義”理念如何為這種景觀生成賦能。

《空間正義視角下的空間共享——用羅爾斯的正義論來反思URBANUS都市實踐的幾個北京胡同更新案例》

近年來,我們在北京胡同更新中做了不少項目,涉及面也比較全面,需要一次理論總結。《時代建筑》本期由李振宇和戴春老師主持的話題是“共享”,本文把北京胡同更新中重塑“共享”價值向度的三組案例,嵌入羅爾斯正義論兩個原則及其優先排序,來反思“空間正義”作為“共享”的前提的邏輯正當性。

空間正義視角下的空間共享:用羅爾斯的正義論來反思URBANUS都市實踐的北京胡同更新案例 | 王輝 | 時代建筑2021年第4期

《“空間正義”視角下的設計創意》

本文是應新版的UED雜志之邀,介紹近期的設計成果。我繼續用“空間正義”的理念,重新梳理了都市實踐北京辦公室近年來設計實踐中的基本立場,并通過列舉七個方面需要“空間正義”的問題:建成環境與自然環境之間的不平衡,社會空間階層化的不平衡,歷史遺產在當下利用的不充分,對公共領域中自由認知的不充分,現行范式對公共資源利用的不充分,對社會弱勢關愛的不充分。直面這些問題,作為設計倫理基石的“空間正義”,完全可以轉化為設計靈感的出發點,并可以物化為設計工具。

“空間正義”視角下的設計創意

《坪山圖書館:從烏托邦到異托邦》

這是一篇介紹坪山文化聚落和坪山圖書館遲到的文章,然而正是這種遲到,見證了我們設計之初持有的“空間正義”的理念,在項目的實際運營中得到了發揚和光大。通過回顧坪山文化聚落的設計過程,以及簡述坪山圖書館的具體設計及使用歷程,本文分析了一個立足于將當代城市的公共文化設施還原回市民在日常生活中觸手可及的生活空間的設計初心,如何從烏托邦式的理想走到實現的過程,以及在后評估的角度上對這個過程中遇到的矛盾進行理論化的分析。

從烏托邦到異托邦:深圳坪山圖書館 | 王輝 | 時代建筑2021年第5期

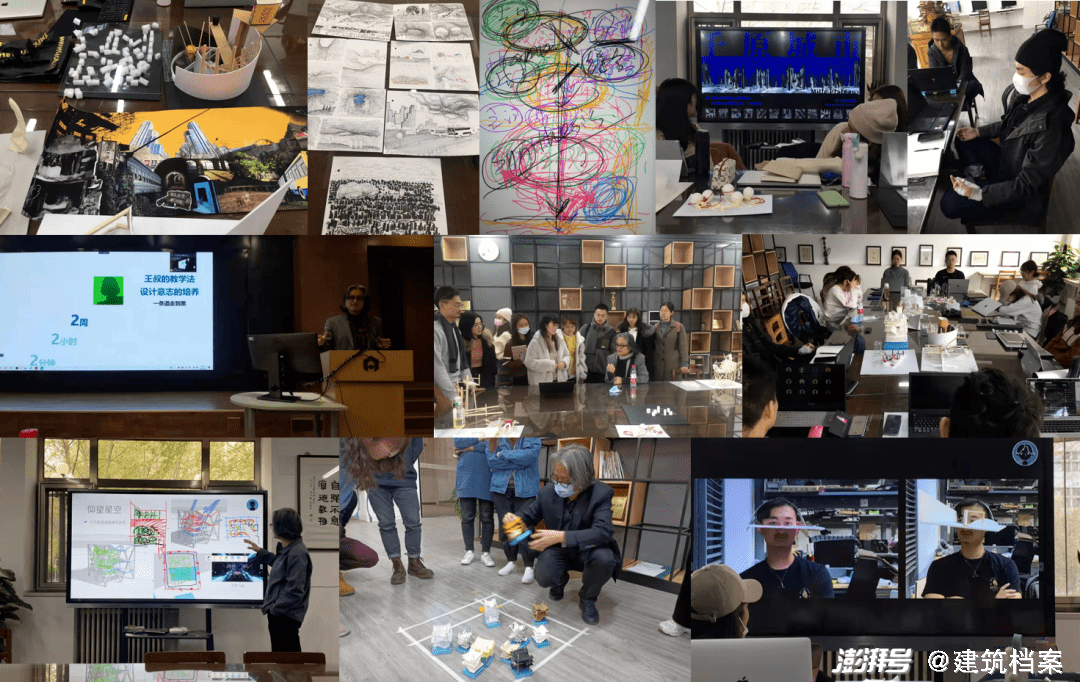

作為清華大學建筑學院的設計課導師,2021年春季學期,我又繼續參與了三年級的開放式設計教學。今年我的題目依然是“公交展場上年親人的微城市”,場地也依然是大屯路的公交場站。這是我第四次來清華教學,實驗一種在學校培養建筑師意志力的教學法。因為已經有了前三次的經驗,所以對最后能產出的結果也很有信心。在以往“微城市”題目設置的基礎上,今年又加上一個“微時代”的概念,更強調了一種年輕人在新的社交媒介、虛擬技術條件下的一種新型的生存現狀。每個組員都要閱讀汪民安老師主編的《“微時代”的文化與藝術》和《文化研究關鍵詞》這兩本書,并從中挑出一些感興趣的內容,作為與設計相匹配的文化語境。

具體的教學方法是讓學生“一條道走到黑”。以往同學們第一天對場地進行現場調研后在紙上畫出自己對這個場地的感受,而這次受疫情影響他們被鎖在校內。有趣的是八仙過海,每個人用各自的方法獲得了對場地的第一感受,并畫出了圖。例如有人靠記錄夢,有人靠與校外幫助去場地的朋友視頻,等等。這張非建筑的感受圖就是這八周他們設計的原點,最終的設計必須在形式是它的衍生。無論這張畫表達了什么,無聊與否,有趣與否,都并不重要,關鍵的是這是他們自己的選擇,那么他們就必須用自己的意志力,堅定地把這個偶然的選擇負責任地變成一個完成的作品。

課后朋友圈小結

我的職責是因材施教,根據每個人的特點鼓勵和幫助他們從迷津中走出來。例如YMT同學的故鄉山清水秀,遠離城市的喧囂,她畫出的畫是清爽的山水,比之其他同學極具哲學意味的闡釋或許顯得淺了些,在她產生自我懷疑時,我會不斷鼓勵她,支持她往下做;LDF同學來自重慶,教學過程中我鼓勵他用家鄉話進行自我的表達,這能幫助他去找尋自我,表達得更為舒服;課程中每個人陷入迷茫時,我會和大家一起打坐冥想,去思考自己到底在想什么。我希望在這個過程中,每個人都能以自己認為舒適的方式去進行下去,干著舒服的事情,收獲獨有的趣味。

教學相長。這個對專注力培養的訓練,其實反向也是針對我的自我訓練。回顧一年來能做這么多東西,其實不止8341,也和我年初在清華又重新回爐深造有一點關系吧。

設計導師班 | 王輝老師專訪

一年的時間很長也很短,做的事情如果不加以總結,再多也沒有意義。所以每年一度在“建筑檔案”上的記錄,對于新的一年也是個良好的基點,合適的英文是benchmark。

期待在2022年,我能夠以列斐伏爾的《空間的生產》為核心解讀消費主義時代的現代建筑現象,順利完成現代建筑理論史三年壯游的最后一段;希望再有與藝術家更深度合作的機會,來反思設計的基本問題;希望幾個要完工的項目有美好的呈現;最后希望這一年打下更好的實踐和理論的基礎,在2023年春季繼續教我的意志力培養課。

每年圣誕公司當年新來的員工要貢獻一棵有創意的圣誕樹,材料造價不超過300元

2014-2020往年圣誕樹

本文圖片由王輝老師提供

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司