- +1

耗時10年,香港新地標終于來了:亞洲第一座

在高樓林立的香港,

一座相對扁平卻氣勢磅礴的建筑——M+博物館

在去年11月開放,

兩個月內(nèi)熱度不減,

已有超37萬人次參觀,

日均5000人。

“已經(jīng)很久沒有如此有分量的文化事件

在香港發(fā)生了。”

作為亞洲第一座視覺文化藝術(shù)博物館,

它占地65,000㎡,

體量是倫敦泰特美術(shù)館的兩倍,

由赫爾佐格和德梅隆(Herzog & de Meuron)

建筑事務所設(shè)計。

除33個展廳外,

還有影院、學習中心、餐廳、屋頂花園等。

早在10年前,

M+的建造計劃就已開啟,

這10年間,困難重重、爭議不斷,

這座世界級博物館的出現(xiàn),

需要一些逆流而上的勇氣。

撰文 譚伊白

香港終于等到了它。

在開館當天的舞獅儀式中,一些博物館員工喜極而泣,成為香港社會新聞的頭條之一。館長華安雅(Suhanya Raffel)也顯得異常激動,“美成在久”,她形容這個漫長的等待。開館后的好幾天里,觀眾最常說的依舊是那句話:“香港終于有了座像樣的博物館。”

時間回到16年前,2006年,香港政府成立了一個文化委員會,希望發(fā)展九龍半島南端,建造西九文化區(qū)。十幾個文化界、藝術(shù)界人士聚集起來,并在同年提交了一份提案:建造一座博物館。

于是他們用三年時間向全香港發(fā)出調(diào)查問卷,“你想要一座怎樣的博物館”?香港市民的答案里,既渴望一座水墨藝術(shù)美術(shù)館,又想要一座影像美術(shù)館,還希望有一座設(shè)計美術(shù)館和一座視覺藝術(shù)美術(shù)館——在植根傳統(tǒng)文化的基礎(chǔ)上,能體現(xiàn)這座城市的脈動與國際化視野。

最終,一間大型博物館的方案替代了四個獨立美術(shù)館的想法,M+具有了囊括一切的“野心”,M代表Museum(博物館),+代表Plus(更多)。

M+博物館大堂

設(shè)計團隊赫爾佐格與德梅隆

為普利茲克獎獲得者、“鳥巢”的設(shè)計團隊

于是2009年到2010年期間,委員會成員到全世界拜訪建筑師,參觀了超過50間事務所,最終由赫爾佐格以“簡單但不過時”的設(shè)計打動了委員會,拔得頭籌。

再后來,建造困難碰上預算吃緊,長達七年的館藏建設(shè)工作也遭遇紛至沓來的質(zhì)疑,“以大價錢購入一個名不見經(jīng)傳的藝術(shù)家作品,值得嗎?”“真的能成為紐約MoMA、倫敦泰特、巴黎蓬皮杜的‘亞洲回應’?”

2019年疫情來襲,M+難上加難。

但無論現(xiàn)實世界有多停滯不前,藝術(shù)仿佛總能給我們帶來希望。

2021年12月31日,停了兩年的跨年倒數(shù)活動,在香港再次舉行。面向壯觀的維多利亞港,M+博物館的巨型LED屏幕化身倒數(shù)時鐘,“五,四,三,二,一......”

M+的建造,從一個巨大的挑戰(zhàn)開始。

建筑外形簡單明了,大平臺和細長的屏幕構(gòu)成一個倒T。在香港這個非常垂直、密集的城市,一座相對橫向發(fā)展的、扁平的建筑,已經(jīng)獨樹一幟。

赫爾佐格形象地比喻:“這座大樓就像一個人體,雙腳扎根土地,頭頂著天,同時看向眼前的茫茫大海。”

走入博物館,自然光透過天井可以一直穿越三層,照射到地下名為“潛空間”的地方。這是將挑戰(zhàn)化為亮點的設(shè)計所在。

西九龍區(qū)是一片填海造陸的人工區(qū)域,建造初始,圖紙上的幾條虛線引發(fā)了疑問,那是幾條機場鐵路,成對角線在工地下方穿行而過。正因如此,隧道上方不能有任何壓力,于是設(shè)計師用鋼架空出空間,這是在香港首創(chuàng)的施工方法。

圍繞挖掘出的“潛空間”,是一個洞穴般的展覽空間,開闊的設(shè)計不僅能為大型裝置作品提供可能性,三層高的天頂也可以讓觀眾從不同的角度欣賞展品。

另一個困難,是氣候。香港處于亞熱帶地區(qū),每年都有八九個臺風,幕墻需要足以抵抗過去50年的平均風力。于是建筑師們做了一系列模擬測試,需保證大樓能承受10號風球來臨時的風力與雨水量。

一般香港的商業(yè)建筑,都會用到玻璃、鋼、鋁或其他金屬,為了避免這種聯(lián)想,建筑師決定另辟蹊徑。整幢建筑是由瓦片、竹子和水泥構(gòu)成的,外墻參照了中國傳統(tǒng)屋頂瓦片,在亞洲文化中陶瓷的使用源遠流長,純天然的陶土混合材料隨著天光的變化,有時候接近墨黑,有時候又是橄欖綠或金黃。

在香港從事藝術(shù)收藏顧問的嘉菲,兩個月內(nèi),已經(jīng)去了M+不下七八次,“若想一天逛完是不可能的。”

除了17,000㎡的展覽空間外,面積達65,000㎡的博物館大樓還設(shè)有演講廳、多媒體中心、博物館商店、圖書館、資料庫和研究中心等一系列設(shè)施。在展廳里,目光還可穿越藝術(shù)品,落在遠處維港的波光粼粼里,自然、建筑、藝術(shù)品,互為依托。

“很多香港人居住在非常狹小、擁擠的空間,”華安雅說,“博物館宏偉的中央大廳,希望可以給市民提供一個更加寬廣舒適的場所。”

穿越中央大堂,抵達M+學堂,未來這里將舉辦各類學習、培訓活動,甚至藝術(shù)家工作室。

M+另一個吸睛處,是能容納500人、訪客可隨心互動和交流的大臺階。它作為開放式禮堂,上方可懸掛一幅高5米、寬10米的LED屏幕,升起時變成影院模式;而屏幕下降再拉上窗簾時,就能作演講空間使用。

二樓平臺合約兩個足球場大小,設(shè)有不同規(guī)模、大小的30個展廳。所有的表面,包括墻壁、天花板和地板均鋪上竹材,從內(nèi)至外貫通建筑中的“竹”元素。

坐扶手電梯可到屋頂?shù)奶炫_花園,除了可眺望維港景致、觀賞綠植,高66米、寬110米的LED幕墻將在每天傍晚6點至晚上11點亮起。夜幕降臨后,博物館建筑本身也成了一件作品,將藝術(shù)傳至更遠的地方。

張曉剛《血緣——大家庭17號》1998年

開館前日,烏利·希克(Uli Sigg)獨自在館內(nèi)踱步、沉思。

他今年75歲,瑞士人,曾在1995年至1998年擔任瑞士駐中國大使。在藝術(shù)界,他更為人知的身份,是中國當代藝術(shù)最為重要的收藏家之一。從1979年第一次踏足中國,烏利·希克與中國有著40年的深度往來。他前后結(jié)識了兩千多名中國藝術(shù)家。

M+的第一批藏品,便來自希克的捐贈——估值約1.67億美元的1463件作品,跨越中國當代藝術(shù)40年。田霏宇(UCCA尤倫斯當代藝術(shù)中心館長)認為,“這一行為不僅僅止于一位頂級藏家向自己喜歡的美術(shù)館贈送了一份禮物,也讓M+從一家正在籌備中的藝術(shù)機構(gòu),變成全球藝術(shù)界舉足輕重的參與者。”

孫國岐、張洪贊《引來銀河水》1974年

這幅《引來銀河水》,是1974年由孫國岐、張洪贊兩位藝術(shù)家完成的,一群年輕的工人在修引水渠的場面。它的尺寸特別巨大,在物質(zhì)生活很貧乏的當時,用這么大的一張亞麻布來畫畫,本身就是一件奢侈的事情。最主要的人物在橫向三分之一和豎向三分之一的黃金分割點上展開,推東西的年輕人,都是呈陽光放射狀,呈現(xiàn)一種很積極向上的情緒,是當時作品的鮮明特色之一。

黃銳《花》1981年

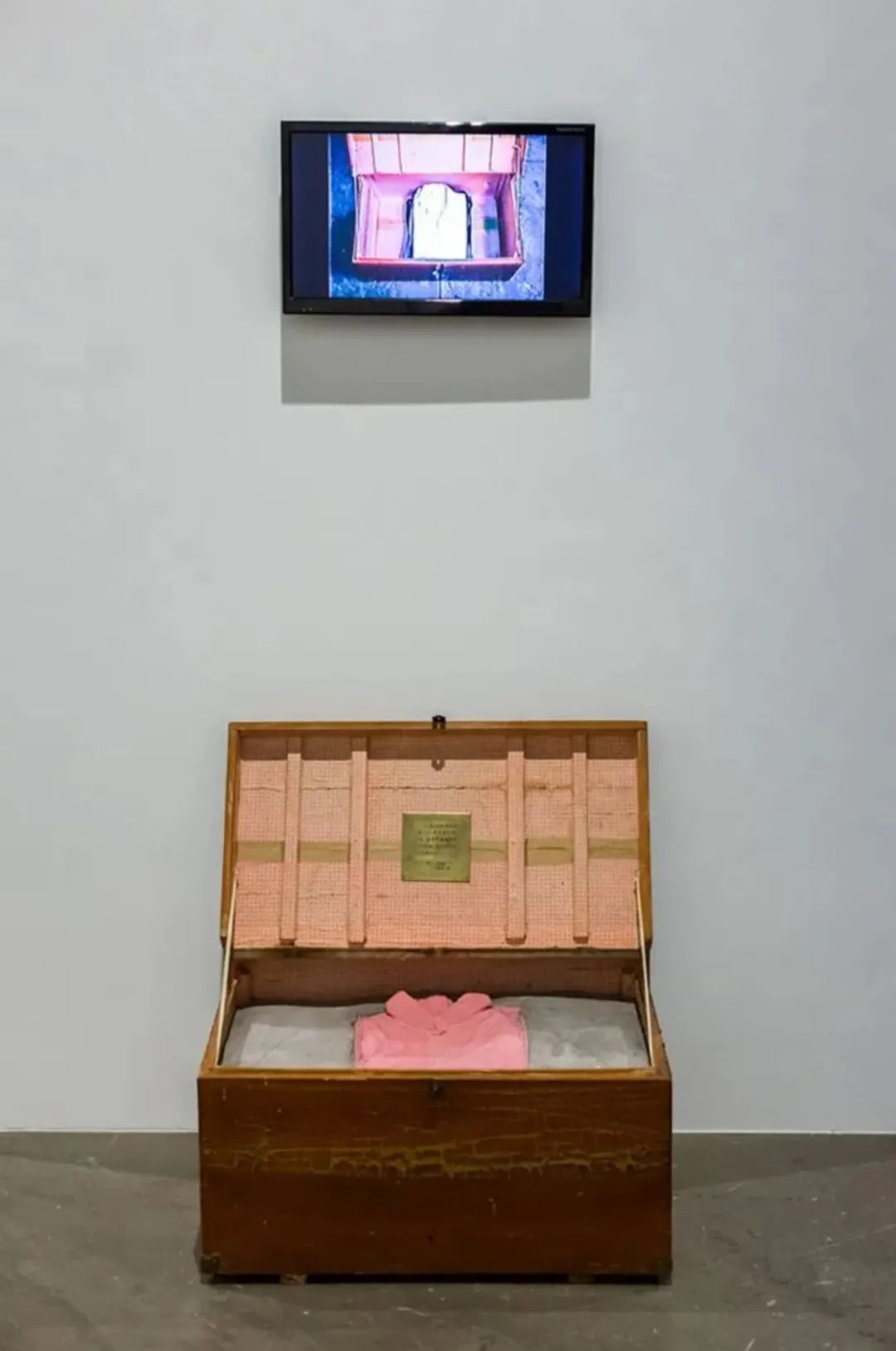

尹秀珍《衣箱》1995年

趙趙《兩男一女》2019年

七大部分由時間軸展開,可以看出前二十年的作品中有著非常鮮明的中國特色,之后越來越受到全球化的影響,但這兩條線索相輔相成,一條是關(guān)于中國現(xiàn)當代藝術(shù)史,一條是西方藝術(shù)史。“當這兩條線開始交錯、彌合之際”,希克說,“希望中國當代藝術(shù)那條線,不會因為受到主流的那條線的影響,迷失了自身特色。”

這間展廳也帶來了不小的爭議。除了捐贈的作品外,還有47件由西九龍斥資1.77億港幣購買,這種半買半送的設(shè)定一度引發(fā)質(zhì)疑和反對的聲音。

除此之外,開幕展還由另外五個展覽組成,體現(xiàn)了M+館藏的各個重點領(lǐng)域。

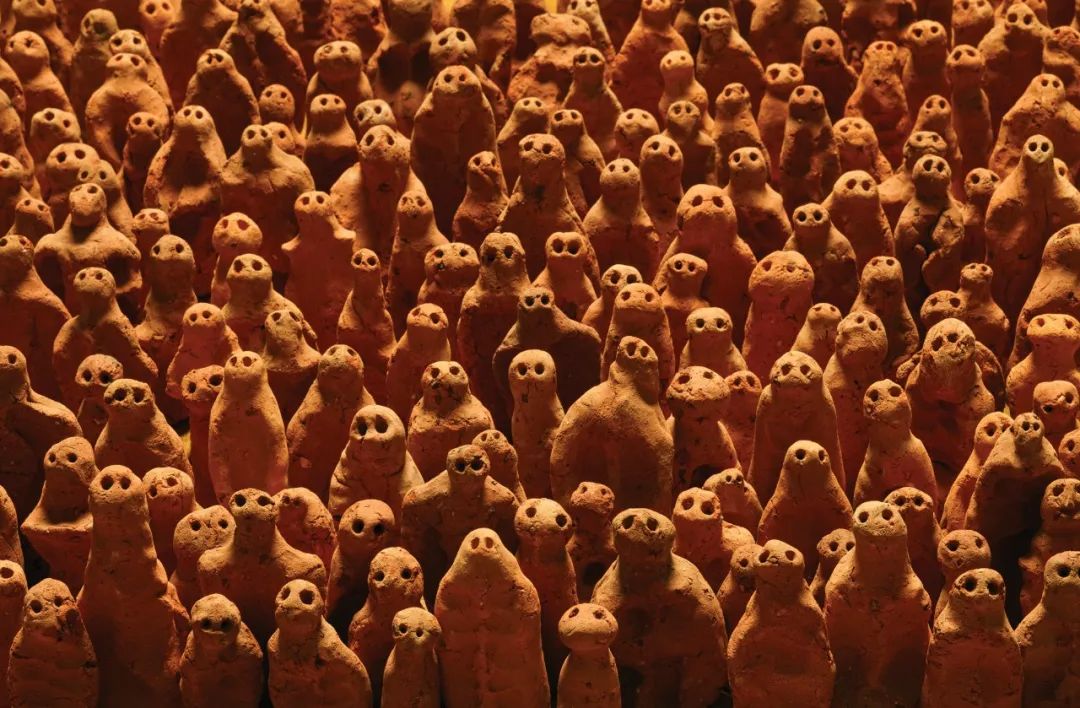

最受觀眾歡迎的是位于西展廳,英國藝術(shù)家安東尼·葛姆雷(Antony Gormley)的大型作品“亞洲土地”(Asian Field)。因為限流,看這個作品的平均排隊等候時間要十幾分鐘。

2003年,葛姆雷邀請了廣州象山村的300名村民,用125萬噸廣東紅色粘土,手工制作了20萬個陶土小人。他希望它們都如手掌般大小、能站立、有一雙眼睛。

這是葛姆雷醞釀六年的作品,也是“土地”系列作品之一,他從1989年開始先后在澳洲、南北美、歐洲、英國制作過不同的版本,“亞洲土地”是其中最大型的一件。有人說,“站在它們跟前,審視這一對對無法即刻分辨的眼睛,會覺得這一雙雙眼睛正在回望你。這是藝術(shù)家無休止地對身體和邊界的探討。”

中國光管廣告公司《賓得霓虹招牌招牌》1994-1997年

陳幼堅《梅艷芳〈飛躍舞臺〉唱片套封》1984年

“香港:此地彼方” 展廳,展出自1960年代至今香港獨特的視覺藝術(shù)。

粵語流行文化、密密麻麻的九龍城寨、方寸間的狹小公寓等,皆可戳中觀眾的記憶痛點,即是歷史的縮影,也見證了香港的城市進程。

其中一件有意思的作品叫《香港變形蝸居模型》,來自于設(shè)計師張智強。

這是他家一比一的復制品,只有32㎡,是當今居住在狹小空間的巧妙設(shè)計解決方案,不僅適用于香港,也適用于世界上任何地方。

這是非常典型的香港故事。張智強在這里住了一輩子,最初是和他的兩個姐姐與父母,共五個人,只有三間臥室,其中一間甚至在某個時候出租給別人,張智強睡在沙發(fā)上。

在他家人搬出去后的幾年里,作為一名設(shè)計專業(yè)學生,他開始用屬于自己的空間進行實驗,使它盡可能地最大化利用。他的理念與我們大部分人都能共情——住在城市里,我們的家空間有限,但它應該要隨時配合我去做出我想做的事情。

董陽孜《天行健君子自強不息》1990年

地下大堂空間中的五件大型書法作品,是由M+委約書法家董陽孜為博物館開幕所創(chuàng)作。

從“臺北車站”、“云門舞集”的招牌,到電影《一代宗師》、周杰倫《蘭亭序》MV的片名,再到《野火集》及白先勇昆曲《牡丹亭》的題字,這些字跡都出自女書法家董陽孜之手。這次的作品從《易經(jīng)》中獲取靈感,將中國文化經(jīng)典融入當代的建筑空間。

“物件?空間?互動”則展示了過去70年來,亞洲制造及受其影響的500多件家具、建筑、平面藝術(shù)和設(shè)計作品,是最接地氣的一間展廳。

倉俁史朗《清友壽司吧》1988年

從電飯煲、花瓶、西瓜球到藤椅,一些看似“不正經(jīng)”的展品的出現(xiàn),拉近了與普通觀眾的距離。但2014年就有本地媒體曝出,M+以1500萬港幣購入日本設(shè)計師倉俁史朗(Shiro Kuramata)的《東京清友壽司吧》,并請了1988年建造壽司吧的公司負責為期四個月的拆卸工程,在東京當?shù)匦迯秃笤倨揭频組+還原,成為東展廳的館藏之重。關(guān)于“是否值得花那么多錢去買一個一流藝術(shù)家名不見經(jīng)傳之作”,引發(fā)了不小的討論。

張英海重工業(yè)

《被釘十字架的電視機——天堂也不聽的禱告》

爭論不止于此——2018年,M+再次出手,將成立于1996年的數(shù)字藝術(shù)二人組合“張英海重工業(yè)”的作品拷貝買斷,意味著藝術(shù)家未來任何作品都將有一個拷貝給M+,此舉引起西九原委員會成員對于包攬藝術(shù)家未來的質(zhì)疑。

這是一座讓人期待已久的博物館,各方聲音的出現(xiàn)都不無道理。而像嘉菲這樣的普通觀眾看來,M+開幕首年面向全球觀眾免費,“已經(jīng)很拉好感了”。

也很少有美術(shù)館會在官網(wǎng)上將收藏策略展開敘述給民眾,歡迎大家一探究竟。在此之上,M+還有針對贊助人和投資人的培訓計劃,邀請他們作為志愿者在展廳給觀眾講解作品。有業(yè)內(nèi)人士認為,博物館在嘗試走出藝術(shù)投資人只停留在社交和社會身份象征的淺層互動,而是以一個博物館的體量,組織藝術(shù)知識的社會性生產(chǎn),由此強化一種“真正的參與感”。

20年前,M+所在的西九龍還是海港的一部分,如今已高樓四起。

西九文化區(qū)是全球規(guī)模最大的文化項目之一,而未來,它的愿景不僅是成為中國香港的文化名片,也是連接中外文化的中心,成為全亞洲乃至世界知名的演藝文化中心。今年,就在M+博物館隔壁即將落成開放的香港故宮,相信也會引發(fā)另一波關(guān)注。

正如館長華安雅所說:“我深信藝術(shù)博物館的未來史主要會由亞洲來譜寫。在中國香港建造這樣一個文化場所,是一件有挑戰(zhàn)的事情,但作為一個國際化都市,藝術(shù)應該與其他方面同等重要。”

原標題:《耗時10年,中國新地標終于來了:亞洲第一座!》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司