- +1

江村書架計劃:費孝通筆下的江村,今天在講述自己的新故事

開弦弓村是江南一座再普通不過的小村莊,但翻開費孝通的《江村經濟》,它還有另一個知名度很高的名字:江村。

在江村,費孝通和他留下來的思想,是最寶貴的財富。時至今日,依舊有許多社會學者人類學者,循著費老的腳步來到這里。

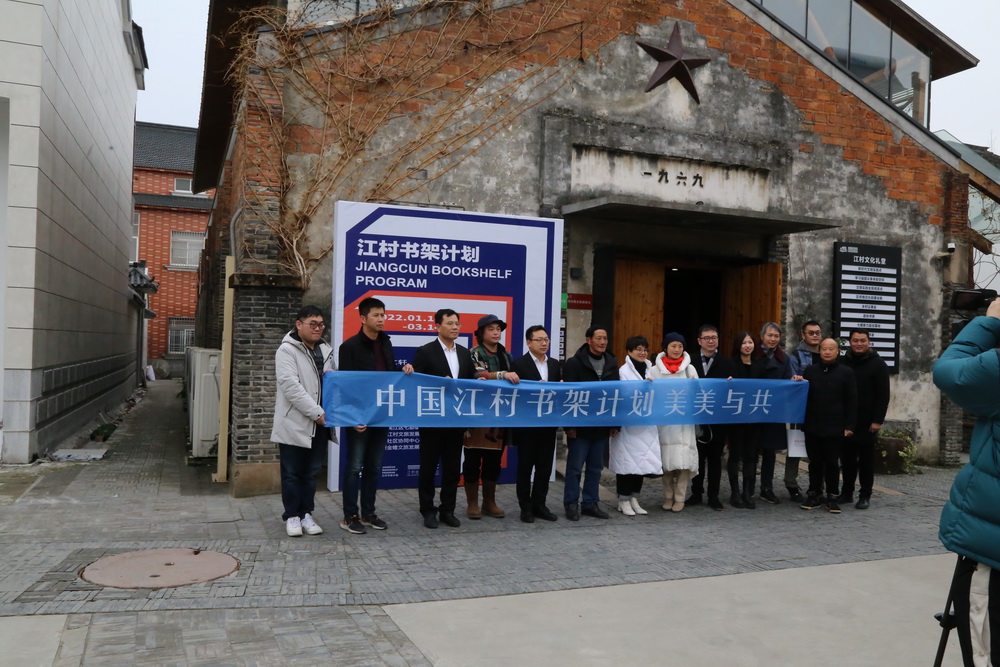

如何保留并發揚這份財富,是江村面對的課題。1月14日“江村書架計劃”項目在江村禮堂開幕。收藏費孝通著作的“江村小書齋”同期啟用。

據悉,這次活動旨在通過藝術家駐地創作及策展,將費孝通著作和全球鄉村領域研究文獻、案例、圖冊等陳列至江村每個角落,形成一個開放的鄉村圖書館,構建一道鄉村藝術景觀,使文化藝術入駐鄉村,推動鄉建發展。

江村書架計劃開幕

駐村兩月多,這些藝術作品在江村誕生

2021年10月2日至12月2日,江村藝術駐地項目邀請5位藝術家、1位建筑師參與“書架”裝置設計以及場景設計,以書與承載知識的空間為研究對象,在江村進行為期60余天的生活與創作。值此期間,裝置作品《江村藏書》《江村故事》、壁畫《你好,江村》、雕塑《來到我的世界,光之書屋》等與費老和江村息息相關的藝術作品在江村誕生。

“江村書架計劃”總策劃張文軒說,這次藝術駐地項目來源于當時江村正在計劃開設的“江村小書齋”,為大家提供一處閱讀費孝通和其他鄉村領域學術著作的空間。“如何讓在地的村民,和知識之間有一個比較容易的溝通和鏈接?”用藝術的方式帶給大家一種新的閱讀費孝通的方式,于是有了江村藝術駐地項目。

來到江村的藝術家,有幾位原本就閱讀過費孝通的著作。

藝術家亓文章工作室的書架上擺著《江村經濟》,他曾翻閱過多次。《鄉土中國》《生育制度》等費老的其他著作。一提到江村,他就很有共鳴。

“剛接到這個駐地項目邀請時,我立刻對這個項目產生了興趣。如果近距離接觸曾經讀過的書中的世界,就像一個夢境突然出現在你的面前一樣美妙。”亓文章畫過許多鄉村主題的油畫,江村延續了他的創作邏輯,讓他覺得這里的人物與建筑和他的作品分外契合。

駐村結束后,亓文章留下了一幅壁畫《你好,江村》。兩個年輕的戀人在河邊,女孩兒在讀書,男孩兒望向天空暢想未來的生活。遠處有村民在網魚,背景就是天空和遠山。

“這里有愛,有知識,有一直以來的漁業傳統及鄉村田園生活的浪漫場景。”亓文章說。

亓文章壁畫《你好,江村》

藝術家易連則專門為這個項目重讀了《江村經濟》。來到江村,80多年前的歷史和眼前重合,令他分外感慨,“江村是安靜又厚重的,被水環繞被水撫慰,身置其中如進入一顆歷史的琥珀,打磨翻新,波光粼粼。”

他的裝置作品《江村藏書》,以江村當地搜集來的建筑廢料磚頭為原材料。磚頭的形狀有些像書籍,易連在磚頭外包裹一層透明樹脂,看起來干凈整潔。在磚頭側面“書脊”的位置安裝類似“銘牌”或者圖書館的“標簽”,上面有編號以及其他信息。每一塊磚頭有其獨一無二的ID信息。這些書名都來自于費孝通的《江村經濟》中提取的關鍵詞作為書名。

在裝置安放在江村之后,經常有村民從書架上拿起磚頭看書名。江村歷史和現實,以巧妙的方式,發生了碰撞。

易連裝置作品《江村藏書》

藝術家宋兮在江村生活了2個月,他的作品是一間框架式的房子,中間吊著一盞燈,是一本發光的書。這是宋兮心中的“書架”。家是一個溫暖載體,是人離開又要回來的地方,家是親情紐帶,是靈魂歸處。藝術家作品將家結構與身體結合,做成移動的房子形態。房子正中間是發光的書。光通過書的形態,使光照亮移動的家與家里的人。人和空間的關系,知識和人的關系在這里得到探討。

簡國榮是“江村書架計劃”的工作人員,同時也是藝術家。在江村和藝術家一起工作的工程中,他也對江村這個課題產生了興趣。養蠶曾是江村居民重要的收入來源,簡國榮買蠶來蠶,還在江村繅絲廠里找到很多遺留的蠶絲和家具,以一把廢舊的椅子為材料,簡國榮做了一件裝置作品《江村故事》,讓新生的桑樹穿透椅子生長出來。通過對材料進行改造和重新書寫,通過一系列的行為介入,他嘗試創造一種理解江村文化和歷史的切口和途徑。

簡國榮裝置作品《江村故事》

江村,中國農村的一個樣本

費孝通是中國社會學和人類學的奠基人之一,《江村經濟》是他觀察中國鄉村生態的一本著作。江村不特指一座村莊,而是中國鄉村的縮影。但江村的原型,又確確實實是蘇州市吳江區七都鎮的開弦弓村。

1936年,費孝通回到故鄉江蘇吳江,到訪開弦弓村,開始他的鄉村田野調查,以此為基礎,并以此村為樣本寫下了社會學經典著作《江村經濟》,“江村”學名也由此得來。

江村是費孝通關于中國農村問題學術研究的起點。在《江村經濟》聞名世界以后,他依舊不斷探訪江村。從1936年起,至2002年,將近66年的時間內,費孝通26次訪問江村。在這里,他踐行著“志在富民”的理念,和姐姐費達生一起帶動了江村的經濟發展,也動員了海內外一眾學者展開對江村的研究,使江村成為世界觀察中國農村的窗口。

在費孝通的書《吳江的昨天、今天、明天》中曾寫道:“江村是我這一生學術道路上值得紀念的里程界標。從這里開始,我一直在這一方家鄉的土地上吸收我生命的滋養,受用了一生......”

距離那本讓江村得名的書寫成,已經過去了80余年。江村也在發生變化,現代化的生活進入了這個小村莊,養蠶繅絲不再是村民的主業,繅絲廠也關閉了。

但在時間的流逝中,也有很多東西沒有發生改變。江村依舊是太湖邊煙雨江南一座樸實的村莊,也是長三角中國農村的一個縮影。村民們依舊過著平靜的生活,也依舊有社會學家和人類學家,繼續研究著這個村莊。

“藝術家來到這里,他們并沒有覺得感知上有很大的反差,人類學研究是個漫長的過程。”項目藝術總監杜晨艷說。相反,來到江村的藝術家很快融入了這座小村莊。他們住在小芳阿姨家,費孝通之前來江村居住地,這兒接待了很多到江村考察的學者。他們用駐地的方式,直接進入到當地人的日常生活中,和當地人生活在一起,漫步一樣走過附近幾個村子,有了靈感,在繅絲廠的臨時藝術家工作室里創作。

“這個項目從頭到尾是從生活到創作的過程,創作發生在日常生活中。和江村一樣,一切是是平淡中發生的,但最后的結果讓人驚艷,除了人類學,藝術在江村發生了。這些藝術是從江村日常中生長出來的。”杜晨艷說。

中國文化的根基在農村,關注鄉土即關注中國。“江村是一個典型的江南村莊,這與我生長的北方村莊,在生活方式上有著明顯的區別。江村作為中國村莊的樣本被完整的記錄與展示,這是當代人的精神財富。在此以藝術駐地的方式生活兩個月,展開調研與藝術創作,使我更加親近自然。同時也使我想起自己的家鄉,在生活與創作中產生情感連接,美美與共。”藝術家宋兮回顧起駐地創作生活時,如此說道。

開幕式在江村小書齋舉行

讓書和書架,承載江村的記憶

江村的故事,連接著過去與未來。江村是費孝通關于中國農村問題學術研究的起點,費孝通用一生踐行“志在富民”理念,始終關注中國最基層社會生活,早在上世紀八十年代就提出“以工輔農”的城鄉發展理念。在當下“鄉村振興”“共同富裕”時代大背景下,他的著作仍有現實意義。

1月14日至3月4日,“江村書架計劃”展覽期間,藝術家與建筑師將以工作坊、分享、展覽的方式,與村民及公眾互動與展示創作觀念,以多元豐富的角度用藝術文化反哺鄉村。

1996年,費孝通在國際圖書館協會第62屆年會上做了題為“從小書齋到世界新型圖書館”的講話發言,提出“鄉鎮的農村圖書館的崛起,必將大大加快地區經濟和文化的發展步伐”。

“百年江村,過客匆匆,有了這樣的陣地,才能真正承載江村記憶、發揚費老理念,成為一代又一代江村人的精神堡壘。”在“江村書架計劃”開幕式上,七都鎮黨委副書記、鎮長王鵬宇說。“江村書架計劃”期望“書與書架”成為江村鄉村社區場景中獨特的人文風景,通過這些書籍與策展活動,不斷鏈接城市與鄉村、老人與兒童、村民與訪客,成為社區交流的媒介,最終形成一個文化鄉建事件和知識傳播,為中國鄉村振興貢獻持續的理論支持和案例參考,推進鄉村建設的發展。也期待著一幅幅更加美好的小康社會圖景在中國江村的土地上不斷展開、延伸。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司