- +1

解讀《原則》第二部:歷史視角下的經濟與投資

特邀公益領讀人

白雪石 CFA

陽光資產管理股份有限公司配置策略部部門負責人

清華大學金融科技研究院兼職研究員

中國保險資管業協會境外投資與對外開放專委會委員

《原則:應對變化中的世界秩序》是瑞·達利歐為全球投資界人士和廣大社會公眾奉獻出的自己經濟、社會研究成果的結晶。閱讀本書,沉浸在投資大師的世界框架中,將是非常難得的享受和體驗,不僅對于我們本身如何去認識當今世界的現實具有很大的幫助,同時還可以讓我們形而上地加深對生活、社會運行規律的理解,增強對中華民族偉大復興中國夢的信心。

01 當投資之王成為哲學家

在讀這本書的時候,我想到柏拉圖在《理想國》里的一段表述,用在達利歐身上恰如其分,那就是“除非哲學家成為王,或者王成為哲學家,否則人們不可能擁有一個理想的國家”。

這個王不僅指國王,也可以理解為在人類所能夠從事的每一項事業中的佼佼者,例如瑞·達利歐所在投資領域。“哲學家”的重要性意味著,我們不論是在業余時間利用自己的家庭財富從事投資,還是我們在專業的投資機構為客戶資金提供投資服務,想要做到極致都應該擁有柏拉圖所言的哲學思維。

包括瑞·達利歐在內的全球偉大投資者,在事業成功之后本質都成為了投資領域的哲學家,實現了從投資之王到哲學家的轉變。

20世紀三個最偉大的投資者,巴菲特、索羅斯和西蒙斯,都出生于30年代。巴菲特從超長期性增長力量尋找公司的投資價值;索羅斯在經濟與市場的平衡和失衡周期變化中交易宏觀變量;西蒙斯通過計算識別市場模式來賺取超額收益。這三種方法都是成功的,分別代表著決定論、非決定論和“萬物皆數”的哲學思想。

出生于40年代末的達利歐雖然與索羅斯同屬于全球宏觀投資策略的投資方法,但他的投資哲學有很強的決定論色彩,這是以波普爾(索羅斯的老師)非決定論哲學為基礎的索羅斯最大的區別。“經濟機器如何運行”似乎更像是一種機械唯物主義,即各種宏觀因子在決定著經濟和社會的平衡與失衡,對宏觀因子的發展方向進行演繹是獲得投資機會的方式。索羅斯則更多關注經濟現實和市場預期之間的反身性作用帶來的非線性影響,以及非線性之下的極端不確定性。

達利歐所代表的全球宏觀策略的流派分支,非常注重吸收歷史的教訓,以對決定歷史的因素的分析和推演預測未來。這一切的基礎就是完整的分析框架,分析框架中的宏觀因子是最核心的價值來源。

達利歐在《原則》中曾經畫了一幅關于人的成長歷程的循環圖,這是受到他最喜愛的一本書——美國神話學家坎貝爾的《千面英雄》啟發。達利歐認為所有的英雄都有一個共性,就是在深淵中能夠脫胎換骨,重新站起來。到了晚年,他會把自己在這個世界上獲得的恩惠、饋贈,他成功的經驗和財富,逐漸交還和回報給社會,最后完整地走過這一生。《原則:應對變化中的世界秩序》反映的正是達利歐從深淵中爬起、反思,最后脫胎換骨的一個經歷,而他對其模型所使用的全部宏觀因子毫無保留地呈現,則是對社會最好的饋贈。

此外,我們還可以從這本書中看到達利歐在哲學思想上的進展。機械唯物主義代表的決定論哲學越來越難以適應目前充滿極端不確定性的金融市場,尤其是在全球的貧富差距、政治鴻溝、力量對比迅速演化的時代背景下,各種因素交織纏繞,互為因果、反身迭代的現象成為常態,因果推斷對無偏性的追求讓位于數據預測對可靠性的需要,投資者不在滿足于單純地解釋經濟機器如何運行,而是要能準確判斷未來經濟機器運行將帶來何種后果。

在這本書里,達利歐開始從機械唯物主義哲學向馬克思的辯證唯物主義哲學靠攏。他在書里提到,他對馬克思主義的思想方法在很大程度上是欣賞的。馬克思認為世界上就是充滿了矛盾,這些矛盾就相當于一對又一對對立和統一并存的宏觀因子,隨著矛盾的調和與解決,一對宏觀因子就有了確切的答案,就會決定和推動社會的進步。宏觀投資的本質就是去分析、運用和判斷這些矛盾的發展。社會不再是由宏觀因子機械的決定,而是宏觀因子之間以復雜、多變量、高度不確定的方式動態演化的過程,這是達利歐在投資哲學上出現的巨大轉變。

02 “三生萬物”:達利歐投資哲學的進化

在本書中,達利歐把生產力的增長、長期債務周期和短期債務周期做了整合,稱為“大的經濟周期”(Big Economic Cycle),或“貨幣、信貸、債務和經濟活動的大周期”。過往框架中的三個宏觀因子合并為一個,加上“內部秩序和混亂大周期”“外部秩序和混亂大周期”,形成新的“三大周期”,他認為這是更加重要的、更加高度整合的、更加全面的三大宏觀因子。

內部秩序和混亂大周期分為了六個階段:第一個階段新秩序開始,鞏固權力。第二個階段開始有了有效的官僚機構,開始有效地配置資源,最終帶來第三個階段的和平與繁榮。而到了第四個階段,一個國家會因為過度的債務和支出,帶來政治分歧和貧富差距的擴大,引發新的社會矛盾。直到第五個階段,由于財務狀況的惡化,蛋糕無法再做大,所有的內耗、矛盾一次性爆發,導致這個社會出現巨大的消耗。第六個階段則可能出現動亂、革命、內戰等極端情形。

達利歐認為一個社會經歷這六個階段是一個自然規律,六個階段可以拿來作為評估一個國家長期的內部秩序和混亂周期的基準。

外部秩序和混亂大周期主要研究國家與國家之間的沖突,以及沖突發生之后,經濟、市場和政策的變化與應對。

達利歐提出,在戰爭經濟學里最重要的原則就是管制。一旦發生外部沖突,國家應該會采取管制經濟應對,兩次世界大戰無一例外。

美國、英國政府債務占GDP比例,在戰爭的時候開始迅速提高,國家的資源迅速向公共品集中,美聯儲開始越來越多地持有政府債券,甚至美聯儲在第二次世界大戰還進行了收益率曲線控制。控制收益率曲線就是為了防止經濟已經出現通脹的情況下,如何保證政府的融資成本不會快速上升。

達利歐也回顧了一戰中的同盟國、協約國,二戰中的同盟國和軸心國,通過政府的管制性政策應對沖擊的歷史,包括關閉股市、戰爭征用,交易限制等,以及它們如何影響一個國家的經濟和金融市場。

在三大周期基礎上,達利歐又提出了“五大力量”的概念,即三大周期,加上“創新和技術”、“天災”等兩個因素。天災這個宏觀因子的加入與本次新冠疫情應有一定聯系,衛生危機和大封鎖真切形成了經濟和社會影響。

他還提出八個指標,用于衡量各個經濟體在興起和衰落的過程中財富和權力的變化。包括教育、創新和進步、成本競爭力、軍事實力、貿易、經濟產出、金融中心地位,以及儲備貨幣地位。

三大周期、五大力量和八大指標在經過再次篩選后,加上其它重要因素,最終形成了模型使用的全部的宏觀因子,即“18個因素”。

03 貨幣興衰:權力和財富的變化

貨幣的周期表現為國家的貨幣制度存在周期性輪回。這種輪回不僅在全球廣泛存在,即使聚焦到長期以農業社會為主的中國,從唐宋以來的一千多年歷史,也存在類似的循環過程。

達利歐發現貨幣周期中存在著三類貨幣:

第一類是硬通貨,如金屬貨幣是完全無法被印刷,完全來自于對自然資源的開采,對稀有金屬的冶煉。

第二類是硬通貨債券,如銀行票據,它們有對應金屬貨幣背書、以類似貨幣局制度發行。中國古代票號發行的銀票,以白銀背書,每一張票據都對應了白銀的提取權。它可以方便的流通,但不會任意地發行。

第三種是法幣,也就是現在全球廣泛采用的信用貨幣制度。信用貨幣是以國家主權為背書。法幣的特點是它具有很強的自由流動性,很強的信貸創造能力。

其實貨幣體系的周期變化在學術界也是近年來學術界關注的熱點問題。國際清算銀行的行長卡斯滕斯認為央行的職能可以劃分為兩個方向:一個是宏觀維度的職能,主要目標是維持幣值的穩定,保持貨幣購買力不變;另一個是微觀維度的職能,主要目標是維護金融的穩定,為社會提供一個穩健的支付體系。

他的研究指出,長期來看,央行在宏觀維度的職能表現出和微觀維度不一樣的規律:微觀維度的央行一直在不斷地發展,從最后貸款人制度的建立,直到宏觀審慎監管工具的推出,央行在金融穩定中發揮的作用,以及在支付體系中的中心化地位是越來越強的。

但是央行在宏觀維度的職能則有很強的周期性,因此貨幣政策的獨立性是周期變化的。現代中央銀行的前身都是作為財政部的一個部門出現的,當時的央行天然具有通過債務貨幣化的方式為財政困難提供融資的功能。

即使是1900年以來,全球央行的政府債務持有量也和全球政府的債務負擔高度相關性。在兩次世界大戰期間,政府債務占GDP比例迅速地增長,這個時期全球央行持有的政府債規模也同步增長。在政府財政越弱的時候,央行越傾向于為政府提供融資,其貨幣政策就越傾向于相機決策而不是基于規則。

相反,當政府債務問題緩和、財力強健的時候,央行則越來越多地減少直至停止為公共部門提供融資,此時央行的貨幣政策就更多基于規則,而不是相機決策。

比如美聯儲在2008年金融危機以來強調的“數據依賴”,就是一種典型的相機決策,意味著它在獲得數據的基礎上,會以對經濟增長和就業的主觀判斷作為決策依據。美聯儲2020年推出的“靈活的平均通脹目標制”由于具有較強的“靈活性”,對于如何計算平均通脹并沒有給出明確的規則,因此也沒有改變相機決策的決策風格。

在國際貨幣體系當中,我們也能看到達利歐講的類似規律。19世紀以來,全球國際貨幣體系經歷的金本位制、布雷頓森林體系、牙買加體系三個主要的階段其實正好與達利歐的貨幣周期三類型一一對應。

國際貨幣體系的本質是調節國際收支缺口的手段。

金本位制度通過黃金輸入點引發的黃金的進出口調節,布雷頓森林體系通過國家的外匯和黃金儲備規模調節,以及牙買加體系下通過外匯匯率浮動調節,是全球貨幣體系發展的明線。

但如果我們放在達利歐的框架之下,則會看存在著全球貨幣體系發展的暗線,即國際收支缺口調節主導者從政府向私人部門轉移的過程。金本位下的政府主導,與維持自身強大的財政形象的需要是一致的。政府只有建立強大的信用,擁有國際債務融資能力,才能擁有大英帝國式的堅船利炮,維持在全球貿易中的中心地位。

當國家的權力開始逐漸地讓位于企業和家庭,直到在跨國公司的全球化擴張中轉移到跨國銀行,整個調節的機制它就會越來越向有利于信貸創造的方向去發展。

而信貸創造最極端的一個形式就是商業銀行直接通過國際信貸活動進行的貨幣創造,由于基礎貨幣發行的央行對國際信貸不存在儲備準備金制度,國際信貸的貨幣乘數理論上不存在上限。因此,在當前的牙買加體系下,貨幣的發行很大程度上是商業銀行決定的。私人部門更容易獲得信用的代價是財富購買力的侵蝕。資產回報的變化成為了相較通脹成為了威脅貨幣價值更主要的風險。

在過去400年,全球一共出現過750種貨幣,但目前還存在于世界上的貨幣只有20%,將近80%的貨幣在過去400年終都已經消失掉了。即使是仍然存在的20%的貨幣里,幾乎都出現過大規模的貶值,荷蘭盾、英鎊、美元等強大的國際貨幣都經歷過戰爭帶來的一次性貶值。

瑞·達利歐還發現了一個非常重要的結論,就是在過去150年里,在考慮貨幣利息之后,貨幣和黃金扣除通脹后的收益幾乎相當,年收益率分別為1.2%和1.3%。但是如果以一戰劃斷,一戰前黃金跑輸貨幣,而一戰后貨幣跑輸黃金,我們正在處于一個貨幣貶值,黃金升值的大時代。一戰也是各國放棄金本位制度的轉折點,放棄金本位對戰爭融資是關鍵且必要的,這也帶來了黃金/貨幣相對價值的范式轉換。

達利歐形成貨幣周期框架的基礎上,也對橋水的旗艦策略——全天候投資策略進行了升級:從過去的一個方形面,升級到現在的一個立方體。

平面和立體的差異就在于是否納入了對國家和貨幣的興衰周期,尤其是長期的財富和權力轉移過程中所處地位的判斷。在傳統的全天候模型當中,這個模型本身是只考慮大類資產類別本身的屬性,不論是美國、日本,還是中國的股票,都是在增長上升、通脹下降的宏觀環境下受益。傳統的全天候模型認為貨幣的價值服從均值回復的規律,各國股票性質不加區別。

那么升級后的全天候模型當中,我們可以看到每一個國家的大類資產都是立方體中的一個切片,每個國家的大類資產根據其全面考慮三大周期、五大力量、八大指標和18個因素之后的宏觀狀態來確定其貨幣價值,同類資產在不同國別也產生了區別。

04 中國的大周期:理解中國的歷史與現實

對于中國而言,達利歐還專門展示了他對中國古代王朝周期的研究。從唐朝以來,1000多年的中國歷史,他發現中國歷史內部就符合秩序動亂周期的六個階段。

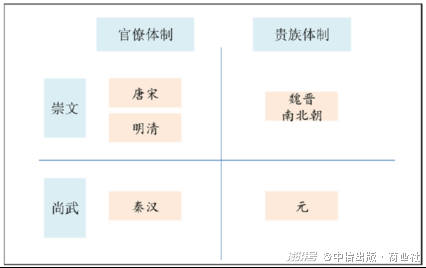

關于王朝周期,我們自己也做了一些研究。我們這個研究也是和瑞·達里奧思想相似,多增加了一個視角,就是考慮它的治理體制。甘陽等(2020)研究表明,古代中國存在著貴族和官僚體制的循環往復。官僚治理是基于能力的選拔機制,而不是基于血統的繼承機制。達利歐的《原則》稱之為“精英管理”(Meritocracy)。

白雪石等(2020)認為,中國在王朝興盛時,往往都是采用的官僚體制。而在王朝進入衰退和無序的時候,往往采用的是貴族的體制。同時,王朝還存在著對文和武的推崇轉換周期。在王朝之內,王朝前期“尚武”,王朝后期“崇文”;在王朝之間,秦、漢、元尚武,而魏晉、唐、宋、明、清崇文。王朝是否強盛,則與“崇文”或“尚武”無必然聯系,而是取決于是否建立的是官僚體制而非貴族體制(圖2)。

圖2 中國王朝的制度分形

來源:白雪石、孫愷健、沈非若、吳浪(2020)

在全球宏觀策略的語境下,王朝的強盛意味著經濟的一般均衡的實現。均衡的實現正式依賴于官僚體制之下,社會和人形成的一組合理參數的組合,使經濟走向上均衡路徑。而在均衡路徑之外的任何參數組合,要么是走向過度消費的龐氏騙局,要么是走向過度投資的儲蓄漩渦。從這個意義上講,完全市場條件下的王朝強盛是必然中的偶然,而正確的國家治理機制則將使強盛成為偶然中的必然。

東周時期的戰國七雄是一個絕妙的自然實驗。七國采取的不同發展方向帶來了不同的結局:燕國過度節儉,但是沒有消費與過度的資本積累相匹配,最終墜入儲蓄漩渦而滅亡;齊國、楚國、趙國與之相反,不論是國君的奢靡,還是統治者的內斗,以及貴族的分權,都帶來了國家巨大的消費開支需求,讓它們滑向過度消費的陷阱。消費沒有儲蓄和資本積累為支撐,經濟模式成為龐氏騙局;韓國以法家思想統御人才,魏國國君心胸狹窄,都導致了人才的大量外流,勞動生產率增速低下,國家也沒有走上均衡路徑。正如杜牧《阿房宮賦》所言:“滅六國者,六國也,非秦也。”秦國作為七國中唯一走向均衡道路的國家,是它厲行節儉,強化國家權力的結果。商鞅變法建立的耕戰制度抑制了過度消費,提高了資本存量,獲得了統一六國的有利地位。尚武的官僚體制是中國歷史上王朝強盛的第一種模式。

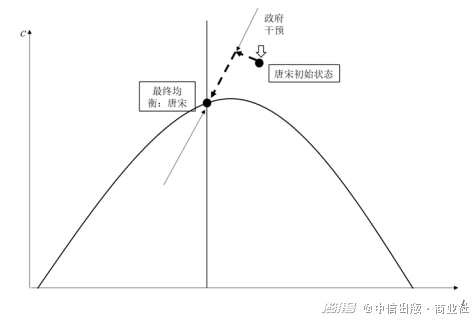

第二種模式是崇文的官僚體制,也即唐宋模式。唐宋模式是實現的是世俗和平民的均衡。唐宋的崇文直接帶來了兵役制度的改革,實現了兵與民的分離。老百姓開始在和平時期有了安定的生活,自由從事消費活動,科舉制度保證最好的人才源源不斷地輸送到官僚體系,人口素質也取得了長足的進步。唐宋均衡建立在老百姓的幸福感、獲得感提升的基礎上,是一種正義均衡(圖3)。

圖3 唐宋社會發展在RCK一般均衡模型下推演

來源:白雪石、孫愷健、沈非若、吳浪(2020)

站在這樣一個大的歷史角度,我們就非常好理解在中國歷史上它的輝煌是如何實現的,而19世紀以來第一次全球化浪潮中中國迅速衰落的歷史,也使中國人民定當從苦難當中總結了歷史的教訓。

中國選擇馬克思主義的必然性也可以從歷史大周期的角度來理解。在中國上一個歷史的低谷期,也即19世紀與20世紀相交之時,全球主流歷史觀由三位德國哲學家的思想主導,而只有在馬克思主義的歷史觀下才能有中華民族再度崛起、再度復興的邏輯空間。

第一個哲學家是斯賓格勒,他的觀點是歷史就像自然的四季一樣,有春夏秋冬,到了冬季,歷史和文明最終會走向消亡。在這種哲學思想下,傳統的中華文明可能已經消亡,需要建立新的文明。后來德國的納粹思想正是在斯賓格勒的歷史消亡論影響下產生的。

第二個哲學家是黑格爾。他的唯心主義哲學認為人類歷史是在地球上自東向西演進的過程。黑格爾認為最早的人類文明出現在中國和印度,然后轉移到中亞,接著是希臘、羅馬,直到大英帝國的崛起。黑格爾的歷史觀意味著,中國是最早出現輝煌的一個文明古國,屬于中國的輝煌也已經過去。

所以在20世紀初,中國的知識分子和中國人民選擇了馬克思主義,是因為馬克思的唯物主義歷史觀意味著在矛盾的對立、轉化和運動的過程當中,矛盾的解決將會推動社會生產力不斷進步,中華文明完全有可能走出第二輪曲線。

當時的中國積貧積弱,剛剛經歷了達利歐所說的貨幣、信貸、債務和經濟活動大周期的崩潰,而資本主義文明的哲學體系是沒有弱國的一席之地的,馬克思主義的歷史敘事是中華文明再度復興的唯一的希望。因此,中國人民選擇馬克思主義具有很強的必然性。

達利歐在《原則:應對變化中的世界秩序》一書中不吝對中國的溢美之詞,這建立在他堅實的邏輯分析、堅實的宏觀因子的定量描述基礎之上。站在“兩個一百年”的歷史交匯點,這本書的閱讀體驗也將幫助我們更好的理解中國的歷史與現實,進一步增強我們對實現中華民族偉大復興的信心。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司