- +1

伊拉克終于收復了摩蘇爾,但古亞述五千年的文物什么也沒剩下

2017年3月7日,伊拉克政府軍從極端組織“伊斯蘭國”手中收復了古城摩蘇爾。摩蘇爾的前身是古亞述帝國的都城尼尼微,摩蘇爾博物館是規(guī)模僅次于巴格達博物館的伊拉克第二大博物館,然而“如今什么也不剩了”。展現(xiàn)在隨收復部隊進入該地區(qū)的聯(lián)合國小組的專家面前的是:能被搬動的文物都流入了黑市,搬不動的早已被集中破壞。

有著約5000年歷史的偉大的亞述帝國及其首都尼尼微,自1842年被考古重新發(fā)現(xiàn)之后,雖然沒有輸給時間,但是輸給了極端。

2017年3月7日,伊拉克政府軍從極端組織“伊斯蘭國”手中收復了古城摩蘇爾,位于城市西區(qū)的摩蘇爾博物館早已被洗劫一空。

摩蘇爾的前身是古亞述帝國的都城尼尼微,摩蘇爾博物館是規(guī)模僅次于巴格達博物館的伊拉克第二大博物館,然而“如今什么也不剩了”。

參與聯(lián)合國教科文組織文化遺產(chǎn)拯救行動的伊拉克人類學家胡沙姆·達伍德看到空蕩蕩的殘破建筑痛心不已,他說:“所有搬得動的文物都消失了,大多進入倒賣文物的黑市了,剩下搬不動的也都毀于2014年8月達伊沙(DAESH,即極端組織‘伊斯蘭國’或‘ISIS’)集中破壞考古遺物的行動。”在90多件被砸毀的古建筑雕塑中,很大一部分是有數(shù)千年歷史的真品。

極端組織甚至曾經(jīng)用視頻記錄下他們在博物館中劫掠破壞的過程,人們眼睜睜看著那些著名的亞述石雕被敲得粉碎。達伍德指出:“他們是故意等到2015年初才發(fā)布視頻,目的就是趁人們尚未警醒,將搶得的文物轉(zhuǎn)手出去。”

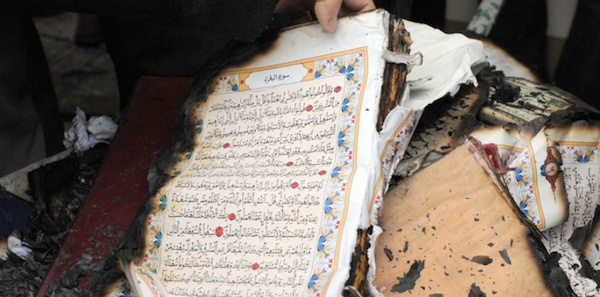

“伊斯蘭國”在占領(lǐng)摩蘇爾期間,還摧毀了不少清真寺、教堂和雅茲迪教遺跡,就連尼尼微的守護神人首雙翼神牛也沒能逃過他們的尖鎬重錘。

2016年5月,古都屹立千年的城墻被推土機鏟平,一條軍車道貫通南北,將沿途的遺跡吞噬得面目全非。

“它們都是被偷走的,并以不菲的價格賣給了某些阿拉伯名流”

2017年2月23日至24日,伊拉克文化官員代表在巴黎聯(lián)合國教科文組織(UNESCO)總部的論壇上表達了對當前文化亂局的深切焦慮,呼吁國際社會出手援助。為回應他們的迫切需求,聯(lián)合國教科文組織立即成立了“伊拉克-聯(lián)合國教科文組織聯(lián)合指導委員會(JSC)”,負責擬定并執(zhí)行緊急行動計劃,保護在極端組織“伊斯蘭國”桎梏之下岌岌可危的考古遺跡。

伊拉克地處美索不達米亞,5000年前,在這個古代文明的搖籃中誕生了最早的農(nóng)業(yè)、最早的文字,這里有世界上最古老的城市與建筑遺跡。

“無論達伊沙多么窮兇極惡,他們都無法抹殺我們復雜多元的文化、身份和歷史,無法摧毀我們文明的支柱。”伊拉克教育部長穆罕默德·伊卡巴·奧馬爾在發(fā)言中對這里的將來仍保有信心。伊拉克文化部長弗利亞德·拉旺杜茲補充道:“我們要奪回自己的國家,迫切需要一個步驟明確的執(zhí)行計劃以及技術(shù)和經(jīng)濟上的援助。”

日前,“聯(lián)合指導委員會(JSC)”已在巴格達設(shè)立了總部,由聯(lián)合國教科文組織代表露易絲·哈克斯特豪森與伊拉克文化部文物與旅游副部長卡伊斯·拉西德共同領(lǐng)導。30多名來自伊拉克與其他各國的考古學、歷史學家、博物館館長及國際文化機構(gòu)領(lǐng)導組成的專家小組,經(jīng)過兩天的激烈討論制定出了一份搶救伊拉克境內(nèi)考古遺跡、博物館、宗教遺產(chǎn)及歷史古城的緊急行動計劃。這次行動不僅涉及物質(zhì)文化遺產(chǎn),也包含了非物質(zhì)遺產(chǎn)的內(nèi)容,也就是必須重新建立起伊斯蘭教、基督教、雅茲迪教不同信仰族群的共生關(guān)系。

上百座宗教建筑被毀壞,無論是基督教教堂、清真寺還是其它寺廟,都未能逃脫“伊斯蘭國”的暴行,所有族群都受到了深深的傷害。

“現(xiàn)在的情形很讓人不安”,卡伊斯·拉西德坦言道:“我們所看到的情景是難以想象的,這簡直是一場大地震!尼尼微和尼姆路德這兩座古亞述的大都市,70%-80%都已經(jīng)被毀了。這些粗魯?shù)臉O端分子在摩蘇爾這樣的重要遺址上到處掘地三尺,只為找到能拿到網(wǎng)上和黑市上去賣掉的文物。”

盜掘者所挖的溝渠將2014年被毀的三教圣地先知約拿墓鉆得千瘡百孔,700多件文物被挖走出售。在艾爾比勒避難的多明我會神父米凱爾·納吉布回憶說:“摩蘇爾作為一個文化重鎮(zhèn),在它的15座公立或私立的圖書館中曾藏有數(shù)千部手抄本文獻,如今絕大部分都消失了,它們都是被偷走的,并以不菲的價格賣給了某些阿拉伯名流。”

仍有大量古跡遺址處在被占領(lǐng)區(qū),至今杳無音訊

據(jù)統(tǒng)計,在伊拉克全境的有記載的1.3萬處古代遺址中,有4000多處位于西北部的遺址還在“伊斯蘭國”的占領(lǐng)區(qū)。曾經(jīng)富庶的帕爾特古都哈特拉,至今仍然在“伊斯蘭國”控制之下,而再往南的區(qū)域更是杳無音訊。已被伊拉克政府軍解放的尼姆路德,目前得到了較好的保護。“很多地方我們還無法觸及”,卡伊斯·拉西德非常擔憂:“大量的遺跡洞口大開,位置又很分散,我們必須把它們保護起來禁止進入,防止偷盜和哄搶。對于未來的考古發(fā)掘工作來說,保證一切維持原樣尤為重要。”胡沙姆·達伍德建議每解放一個新的遺址,就要立刻派專家到現(xiàn)場,“尤其不能急急忙忙去整修重建,那樣很可能會給遺跡帶來二次損害。”

來自國際文化財產(chǎn)保護及修復研究中心(ICCROM)的史蒂凡諾·德卡羅強調(diào)了在搶救行動中檔案資源共享的重要性,提到過去的一些成功經(jīng)驗:“法國、意大利、西班牙和北非三國(摩洛哥、阿爾及利亞和突尼斯)的18家機構(gòu)曾簽署過一份古代文獻資料數(shù)字化共享的協(xié)議,目的在于更清楚地了解遺跡的各方面情況,以形成指導具體發(fā)掘工作的方針準則。”

法國Iconem公司創(chuàng)始人伊夫·尤貝爾曼在這個概念上走得更遠,他采用微型直升機為遺跡建立實地模型,再根據(jù)照片、地圖、建筑圖紙或復制品等資料信息來對模型進行立體復原,目前已經(jīng)成功地通過這項技術(shù)復原了敘利亞的帕爾米拉古城。尤貝爾曼一直致力于建筑學在瀕危文化遺產(chǎn)保護中的運用,對他來說,“只要建立起3D模型,將檔案資料轉(zhuǎn)化并融入到虛擬立體空間中就很容易了”。

聯(lián)合國教科文組織阿拉伯地區(qū)遺產(chǎn)保護中心主任穆里·布什納基認為:“文化遺產(chǎn)是決定一個國家能否統(tǒng)一的唯一要素,它褪去了一切政治色彩,見證了一個國家的歷史。”

文化遺產(chǎn)對于民族認同感的重要價值,使它成為恐怖主義組織優(yōu)先攻擊的目標,而在伊拉克地區(qū),由于遺跡的數(shù)量龐大、分布分散,并且受到復雜的政治、民族、宗教問題影響,這樣的傾向尤其嚴重。

聯(lián)合國教科文組織總干事伊琳娜·博科娃認為,參照柬埔寨長達25年的吳哥窟廟宇修復案例來看,這個地區(qū)的重建至少需要耗費數(shù)十年的時間。

本文編譯自法國《世界報》2017年3月8日的報道《聯(lián)合國教科文組織拯救伊拉克文化遺產(chǎn),保護被極端組織摧毀的摩蘇爾、尼姆路德、哈特拉珍貴古跡》。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司