- +1

教育“巨”變,微博“不變”

一場持續21年的教育洞察,見證了中國教育產業的風云跌宕。

作者/子雨

出品/新摘商業評論

2000年,國內首次門戶網絡全程報道高考,高考這一所有中國人都要經歷的人生“第一大考”,開始有了愈發完整的網絡記憶。

更具“現實主義”的場景發生在2018年,高考理綜考試結束后,有網友在微博私信,反饋全國卷1理綜第八題答案不嚴謹(單選題,但是答案選a和b都對),值班的新浪教育編輯接到私信后馬上進行全網搜索,當時并沒有任何一家媒體報道。

隨后新浪教育分別聯系全國卷I覆蓋的多地考試院,并在新浪網&微博平臺發布報道,引發全網熱議。事情的后續是,多地考試院在接到網友反饋后發布通告稱,經專家評議認定,理綜第八題的答案的確有爭議,并在凌晨就回復了解決辦法(無論選a還是b均給分)。

經此“高考糾錯”一役,大家開始意識到,網絡不僅能記錄高考,甚至能“深度參與”高考,考生們開始習慣在微博記錄生活的喜怒哀樂,參與話題討論,甚至尋找志同道合的伙伴……微博也成為萬千考生的“考前必看”。

多年來,不止高考,還有四六級、考公、考研……無數教育熱點事件在微博平臺實現引爆、發酵并得到全網關注,微博也在不斷完善內容產品生態,以期更好地服務廣大用戶。

近些年人工智能與大數據等新興技術的應用普及,讓人們獲取知識的方式與手段更加多元:視頻、音頻、直播……各種在線教育方式層出不窮,我們開始迎來一個“全民教育”的時代,央視網調研數據顯示,教育已超過住房,成為家庭第一支出款項。

教育對個人、家庭乃至國家的重要性已無需贅述,而諸如微博這樣的社交媒體平臺,也憑借議題設置、資源鏈接等優勢,成為助推中國教育事業發展不可或缺的重要力量。

一、一場持續21年的教育洞察,見證中國教育的韌性

如果說40年前黑屋泥凳,朽木糟墻下的朗朗書聲是彼時中國教育的真實寫照,那么40年后全國中小學互聯網接入率93%,6.4萬個教學點實現數字教育資源全覆蓋,讓我們看到了時代浪潮下,中國教育的極速發展與創新變革。

當今世界,綜合國力的競爭歸根結底是人才的競爭,而人才的培養離不開教育事業的發展。教育所產生的決定性力量不但會改變一個人的人生軌跡,甚至會改變世界的面貌,關注并記錄教育行業發展,無論是從國家層面還是社會層面都頗有意義。

“教育的目的從來都不是簡單的知識傳遞,技能傳承,而是價值建造。所以教育不是一場戰爭,完全沒有必要焦慮,也不是激烈地角逐,而是生長,像樹一樣自然的生長。”這是剛剛結束的新浪&微博2021教育盛典上,北京市昌平職業學校常務副校長鄭艷秋分享的對教育的理解。

這是一場屬于教育從業者的盛宴,教育部原副部長張天保,中國民辦教育協會會長劉林等幾十位教育界知名人士、國內外教育專家參會,圍繞家庭教育、新職業教育、素質教育、終身教育等各類教育熱點話題,展開了一場年度對話。

時至今日,新浪教育盛典已經走過了十四個年頭,與往年不同的是,今年新浪教育攜手微博教育,以全新的風貌與內容形式,為教育行業搭建深度交流的橋梁,也為行業注入更多信心。

剛剛結束的2021年,無疑是教育行業風云激蕩的一年,回望2021,“雙減”與轉型是教育行業兩大關鍵詞,轉型中我們見證了陣痛,也見證了回歸。資本與教育之間的分水嶺日漸明晰,育人為本的價值取向在回歸。

會上,樊登讀書APP首席內容官樊登與著名主持人、親子教育專家李小萌的對話,也表達了對“以人為本,尊重個體”的教育理念的支持。樊登認為,教育其實是一個大環境,營造一個好的教育環境很重要。李小萌則表示,家庭教育應該是一個講愛大于講理的地方,家長應該包容,觀察他、體諒孩子,發現其自身優勢和天賦,讓孩子成為他想要的樣子,這也是“家教”的真正意義。

在國家“雙減”政策下,中國教育行業又一次迎來“巨”變,K12教育瓶口逐漸收緊,學科類教學培訓遇冷,各教培機構及從業人員紛紛轉型,職業教育與素質教育迎來發展紅利期。

艾瑞咨詢報告顯示,2021年中國素質教育行業市場規模達7922.6億元,Mob研究院報告顯示,中國職業教育市場近年來保持12%的增長率,預計2025年職業教育市場規模將突破6000億元。諸多法規政策文件的出臺與落地,將職業教育擺在了教育改革創新和經濟社會發展的突出位置,可見的市場規模與強勁增長吸引了諸多人才入局,也帶來了更多的思考與挑戰。

疫情這只黑天鵝的侵襲打破甚至重構了教育行業的原有格局,不久前人社部公布的第三批新職業中,新增了區塊鏈工程技術人員、城市管理網格員、互聯網營銷師、老年人能力評估師等九個新職業,更多新職業的問世,更多職業“新國標”的確定為社會帶來了新的需求與機會,也再度強化了教育的重要性。

此番微博與新浪教育聯手共同舉辦的這一場教育盛典,是一場持續21年的教育洞察,從義務教育到通識教育,從教育扶貧到智能教育,它見證并記錄了中國教育行業改革創新二十多年的發展歷程。以微博&新浪教育大會為切片,我們得以見證中國教育產業穿越經濟周期的強勁韌性。

二、微博&新浪教育合力御風,全方位穿透教育產業

教育不僅需要思考,更需要社會聲量,而這其中,新浪這樣的媒體平臺與微博這樣的社交媒介平臺無疑是中國教育公共領域不可缺少的重要角色。

作為互聯網頭部門戶,新浪教育一直在發揮媒體平臺的能量,持續關注中國教育的改革與發展進程,力求客觀反映教育信息和動態。這么多年,新浪不僅見證了教育行業的快速發展,也積極參與其中,用自己獨特的聲音和視角對教育行業進行觀察和報道。

新浪教育是互聯網平臺首次推出讓名人參與當年高考作文創作活動的平臺,直到今天依然很受歡迎;清華北大線上開放日最早也是獨家在新浪教育線上舉辦;新浪教育首創的五星金牌顧問、教師評選活動,打造了行業標準,在教師圈中頗具影響力。

2021年新浪教育從用戶需求出發,在微博平臺發力,深度融合,探索媒體破圈之路,打造傳播渠道的新路徑新模式。

2022年,新浪教育通過微博平臺再度發力,重點覆蓋學歷提升、資格教育和職場技能三個板塊的生態建設,更好服務教育從業者、服務需求用戶,并持續投入超過億級的資源補貼來扶持職業教育領域的蓬勃發展。這一舉動在本屆大會上得到了國家教育行政學院職業教育研究中心主任、教授邢暉的認可,也是中國職業教育更進一步的體現。

只有在微博平臺,內容產出是依靠受眾主導完成的,是受眾主動參與互動而非靠媒體和平臺的推送“被動接收”。新浪教育疊加微博的社交媒體屬性,更能激發年輕用戶的分享欲望,沉淀為具有精準流量的媒體影響力的流量池。

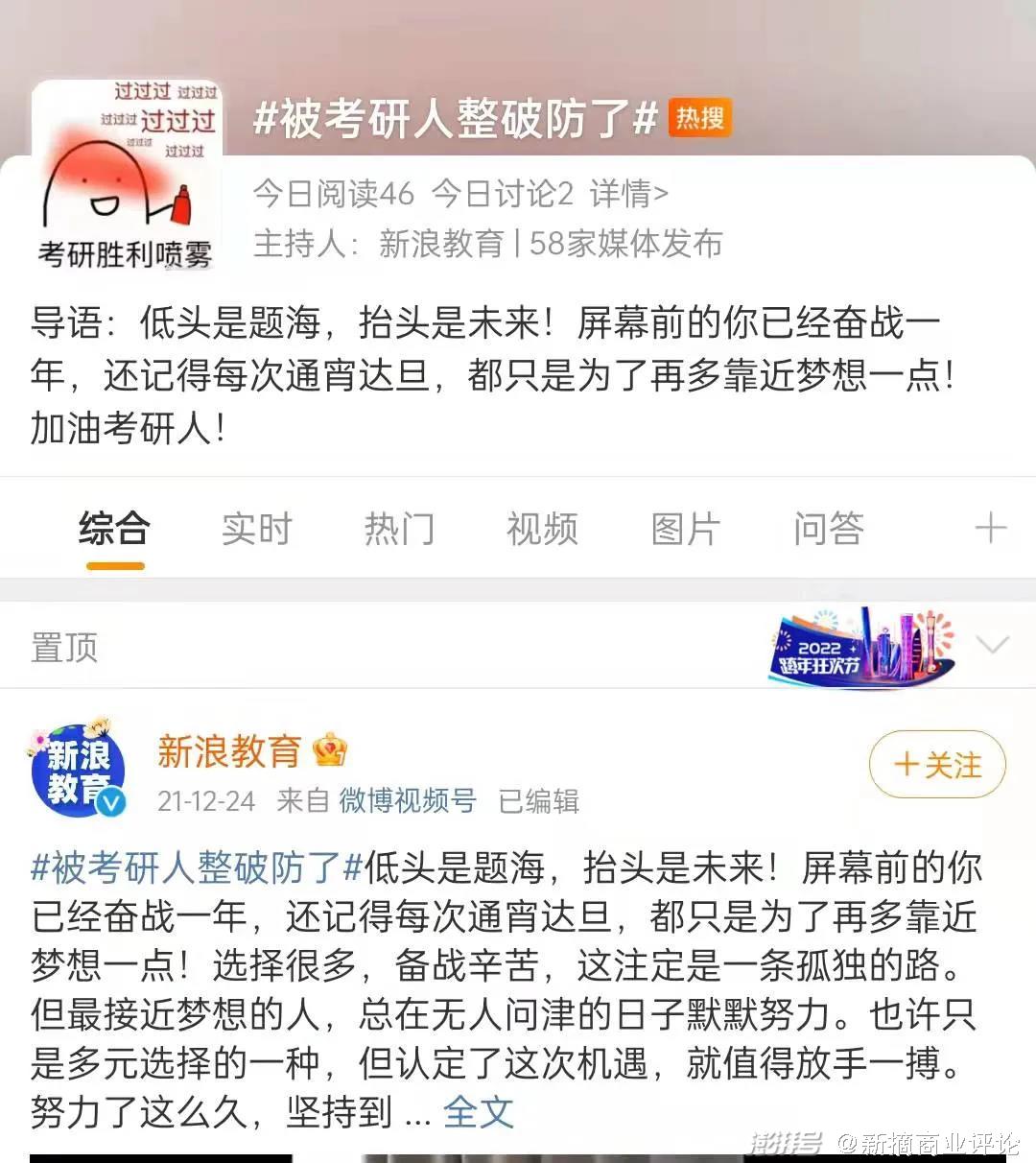

2022考研期間,新浪教育主持#被考研人整破防#的話題登上了熱搜,一天內的曝光量超過9500萬。同時進行了超過30余篇原創博文的輸出,其中“考研上岸”、“西安考研”播放量超過300萬,互動超過16萬,閱讀量將近5000萬。

新浪教育有著主流媒體的公信力與權威性,微博兼具內容與社交屬性,平臺有著極高的用戶活躍度與粘性互動,兩者強強聯合,能夠實現對教育行業的全方位穿透,引發全民共振。

三、既是策源地,也是發酵場,微博“放大”教育的力量

互聯網教育的意義在于能真正反映大眾需求,用市場的力量為教育尋找新出路,而微博這樣承載海量內容、集結多個熱門話題的陣地,可以讓教育更好落地。

數據顯示,64.3%的用戶通過微博等社交媒體獲取教育培訓信息,微博全站覆蓋超過2億的教育興趣人群,他們積極討論相關內容,年均產出教育類話題超10萬個。

可以說,微博不僅是用戶獲取教育信息的主要平臺,更是新式社交型學習平臺的代表。截至目前,微博月活躍用戶5.73億,日活躍用戶2.48億,已認證教育行業作者賬號超過16萬+,月均內容發布量超500萬條,月均內容消費量突破200億大關,注冊用戶中有明確學生身份的用戶超過5000萬。

在流量獲取越來越分散,成本越來越貴的當下,微博平臺上聚攏了大量學生、家長、教育大V以及教育機構負責人等,龐大夯實的用戶底盤,讓微博能夠成為教育產業的策源地和發酵場,任何教育相關信息都能得到大量及時反饋,也練就了其關注中國教育變化的敏銳洞察力和超強的執行力。

其次,微博上的教育大V們都已在平臺深耕多年,有著一定的粉絲積累,他們都認可微博內容生態的價值且愿意持續發聲,微博平臺也有完善的體系支撐用戶與博主們形成長期友好的交流互動。

在微博這樣一個廣場式的互動平臺當中,博主大V與學生的互動是實時和雙向的,學生對內容的情緒反饋集合能夠快速被博主接收到,助推博主內容的優化;學生也在這種陪伴式的互動學習中,與博主建立起了強信任的共情關系。相比與娛樂性質更濃的抖音、快手,微博平臺上嚴肅性、實用性教育內容、多元的生存空間與發展潛力都要更大。

而這些特質映射到平臺上,產生的結果就是用戶自發在微博營造出了濃厚的“學習氛圍”。以法考的超話來講,在法考期間整個DAU(日均活躍用戶)增長了1646%。國考期間,國考相關超話的PV(用戶對于內容的消費度)增長了5779%。

微博超話中沉淀了大量學生用戶,他們在超話當中一起學習打卡,分享學習心得,并且互相鼓勵。在微博平臺中,像這樣的共學超話有將近5萬個,以五萬個共同學習的基地為錨,微博的共學生態會持續繁榮。

當學習由被動變主動,不止是激發了用戶的學習能動性,提高學習效率那么簡單,不以時間為尺度衡量學習的質量,而是于無聲中培養出用戶終身學習的習慣,才是微博平臺帶來的更大價值。

內容產出可持續且優質,社交互動性強,是微博多年積淀的護城河,也是其他平臺短期內難以超越的堅實壁壘。由強社交互動延伸出的花樣翻新的營銷策劃活動,也讓微博在激發網友創造力,帶動全民創新,營造良好持續的學習氛圍上具有先天優勢。

今年在微博發起的校園社交話題連麥活動中,一位匿名的大二女生在經歷了初期的緊張忐忑,甚至哭泣后,終于在廣大網友的鼓勵下開口講話,克服了社交恐懼,邁出了“人生第一步”;圍繞查寢風波引發#大學要不要參加學生組織#等話題討論,更是激發了學生主動思考,引導年輕人樹立正確的人生觀與價值觀。在微博特殊的運行機制下,不僅教育的議題被拓寬,還能集結社會各界的力量共建教育生態,教育的力量也被放大。

教育是個復雜且需要時刻跟隨時代變化的長久議題,不僅需要個人,家庭與學校的付出,也需要全社會的通力支持,無論是微博還是新浪教育都是社會力量的一員。

孔子曰,少成若天性,習慣成自然。教育是一種純碎的養成,孩子是一張白紙終將繪出自己的藍圖,畫筆不在家長和老師手中,而在孩子自己手中。傳遞內容價值,為更多的教育政府部門、學術單位、學校及老師、教育專家學者、教育機構、教育從業者提供更好的媒體服務、社交土壤,為內容創作者和IP賦能,是微博努力的方向,也是其推動中國教育事業發展的未來目標。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司