- +1

他人眼中的偏執(zhí)與可憐,是江歌媽媽心底綿延不絕的哀傷

越來越多的學(xué)者不再認同刻骨銘心的傷痛是一場總會結(jié)束的歷程。

2022年1月10日,青島市城陽區(qū)人民法院,江歌母親江秋蓮訴劉暖曦(原名劉鑫)生命權(quán)糾紛案一審宣判。當庭宣判結(jié)束后,江秋蓮緊緊摟著裝有女兒遇害時所穿衣物的背包,失聲痛哭。

朋友晚上打來電話,驚恐自責地描述了白天發(fā)生的一件事情。

她帶兒子去動物園玩,孩子淘氣爬上圍欄張望下面的黑熊,身體在風中前后搖擺,幾秒之后她看見了,一把抓住了孩子的胳膊。為這幾秒鐘的走神,朋友自責不已,她說順著那排矮矮的欄桿向下看,兩只巨大的黑熊正搖搖晃晃地走出來。“要是孩子掉下去我該怎么辦?我不敢想,不敢想。”

一個失去孩子的臆想,讓這個健康、自信、有活力的成年女人膽戰(zhàn)心驚、深深自責。朋友們相互安慰著,也說著自己曾經(jīng)后怕的事情,但是沒有人敢去想:真的失去了孩子會怎樣?

有些痛苦發(fā)生了,原來的世界就再也回不來

江秋蓮是真的失去了她的獨生女兒。

她的生活狀態(tài)從東京回來后開始,或者說從江歌被害之日起,就徹底發(fā)生了變化。一位跟拍江秋蓮四年的攝影師夏天這樣描述:“為了給女兒討一個說法,江秋蓮一直奔波各地。其中最重要的一件事情,就是江秋蓮訴劉暖曦生命權(quán)糾紛案。這其實是一個難度很大的案子,在決定起訴時,江秋蓮手中只有一張東京對陳世峰的判決書,此案件在國內(nèi)也沒有值得參考的先例。除此之外,到現(xiàn)在為止,江秋蓮還有大概7個網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)的案子要處理,因為她認為這些來自網(wǎng)民的惡意都是針對自己的女兒江歌。江秋蓮曾說,等到陳世峰服刑結(jié)束,她還會繼續(xù)找他追究到底。到那時候她將近70歲,而我也年過50了。可以說,江秋蓮不論做什么事,或是說到什么,最后都會落回到江歌身上,并伴隨著一種很深的自責情緒,甚至她覺得女兒的死都是自己的過錯。”

隨著近日訴劉暖曦生命權(quán)糾紛案審判結(jié)束,新的熱搜上,與江秋蓮有關(guān)的標題是:江歌母親:待兇手2037年出獄再起訴。

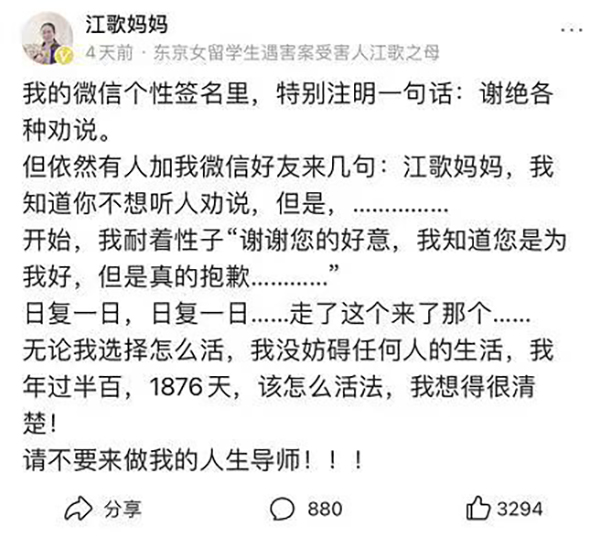

江秋蓮早已從一個失獨母親成為了新聞漩渦中的當事人。有人為她爭執(zhí)不下,站在法律和道德的高度思考起訴生命權(quán)糾紛案的意義與價值;有人說她偏執(zhí),這么久了,厭煩看見她憤怒與悲傷的面孔和熱搜上的名字;有人覺得她可憐,不放過別人,傷的是自己的身體,毀的是自己的生活……越來越多的人被時間磨成了這件事情的看客和路人,而江秋蓮早就顧不了這些了,她的社交平臺上寫著:“我的微信個性簽名里,特別注明一句話:謝絕各種勸說。無論我選擇怎么活,我沒妨礙任何人的生活,我年過半百,1867天,該怎么活法,我想得很清楚,請不要來做我的人生導(dǎo)師。”

1867天,說的是寫下這段話的那天數(shù)算出的女兒離開她的日子。

回避痛苦的集體傾向:哀傷病理化

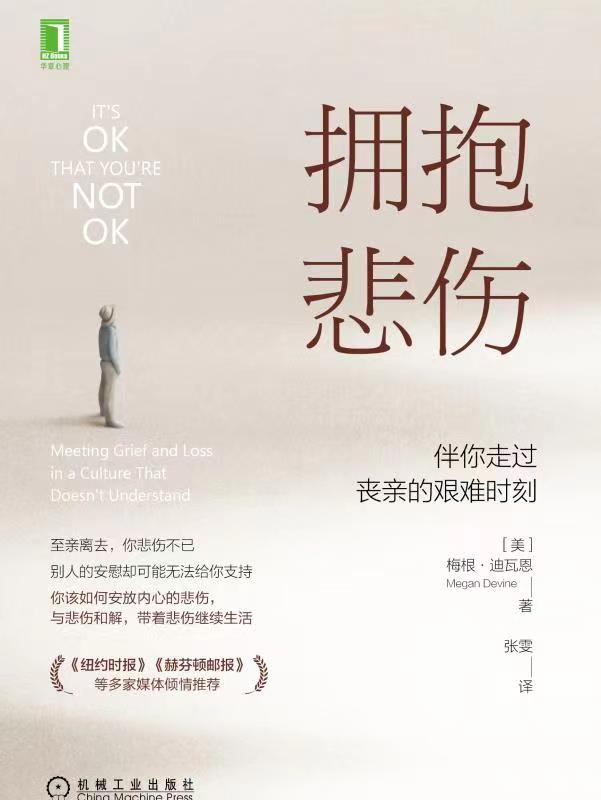

“我們的文化面對悲傷總是希望提供各種方法幫助這個人盡快走出來,長時間待在悲傷里,會被看作是不適應(yīng)、不健康和有病理問題的。”《擁抱悲傷:伴你走過喪親的艱難時刻》的作者梅根·迪瓦恩從事了多年心理咨詢工作,處理過許多來訪者的悲痛情緒,直到自己失去摯愛、掉進深淵,她才驀然發(fā)現(xiàn),真實的悲傷遠不是他人側(cè)眼旁觀所認為的那樣:“有些痛苦會讓你再也無法振作起來。有些經(jīng)歷會顛覆整個世界,你可能永遠都不會好起來。”

刻意的安慰只會適得其反,他人的“幫助”對于陷入悲痛的人來說可能是一種侵犯。“每個人都對你指手畫腳,告訴你應(yīng)該怎樣表現(xiàn)悲傷,應(yīng)該怎樣自我安慰,那些讓你鼓起勇氣,戰(zhàn)勝傷痛的陳詞濫調(diào),還有那些讓你記住曾經(jīng)的美好的勸慰都讓人感覺是一記響亮的耳光。”當梅根深切地與悲痛在一起時,她發(fā)現(xiàn),當人們粉飾太平,掩飾悲痛,對一個失去孩子的母親進行對與錯的界定時,并不能真的消除傷痛,讓我們彼此更加親近,卻會讓悲痛者感覺更加糟糕。

“喪親哀傷是極具個性化、極復(fù)雜的心理反應(yīng)。失去親人的同時,喪親者還會失去很多東西,比如依戀關(guān)系、生命意義、社交關(guān)系、自我身份認知、信仰、生活方式、經(jīng)濟保障等。除非您是當事者,否則您無法理解失去摯愛在喪親者心靈上刻下的傷痕、留下的痛苦到底有多深。”哀傷學(xué)者羅伯特·內(nèi)米耶爾說。

失去孩子,從來就是為人父母者最深的懼。因TED演講“脆弱的力量”而蜚聲海外的布林·布朗博士揭露了一個殘酷的現(xiàn)象,關(guān)閉對另一個人痛苦感受的共情,用評價的方式對待別人,可以保護我們自己的情緒免遭痛苦——因為強烈的悲痛提醒著世人,生命如此脆弱,他人經(jīng)歷的噩夢也會落到我們身上。如果可以把一些解釋和標準放置在對方身上,“這里面一定有一些原因和問題”“可以有一些更好的處理方法”,我們會從中獲得一種虛妄的掌控感和安全感。

布林·布朗的TED演講:“脆弱的力量”。

我們希望和哀傷與痛苦保持隔離,而哀傷者繼續(xù)孤獨地走著她的路。

重建死亡的意義,與哀傷攜手人生路

不斷打官司,想弄清楚江歌的死亡真相,讓傷害女兒的人得到應(yīng)有的懲罰……一位深陷創(chuàng)痛的母親用這樣的方式賦予自己活下去的勇氣和意義。

總有結(jié)束的時候吧?

經(jīng)歷抑郁,最終走出哀傷迎來新生活的哀傷階段論近年來在國際嚴肅心理學(xué)學(xué)刊中已經(jīng)失去了蹤影。越來越多學(xué)者不再認同刻骨銘心的傷痛是一場總會結(jié)束的歷程。

悲傷可能不會像我們以前想象的那樣消失。喪親者或許會通過重建對生活、對死者、對生命意義的積極理解,走入一個和哀傷和平共處的境界。在這個漫長而痛苦的過程中,人們會糾結(jié)、會詢問、會探索是什么導(dǎo)致了親人死亡,為什么這件事情會發(fā)生在親人身上,這件事情到底有什么意義,而這恰恰是人們面對親人死亡,重建死亡意義非常重要的一步。羅伯特·內(nèi)米耶爾提出的哀傷歷程中的意義重建理論,為人們理解他人提供了更大的視角:一些讓其他人看不懂,或許認為偏執(zhí)的事情可能是失去親人的人繼續(xù)活下去的方法和步驟。

“在生命的某個節(jié)點,我們都會經(jīng)歷劇烈的悲痛或重大的喪失,我們都會認識一兩個承受巨大痛苦的人,喪失是非常普遍的人生體驗。我們的文化和習(xí)俗傾向于消除哀傷,然而悲傷可以被視作人類在面對死亡和喪失時的自然反應(yīng),而不是需要糾正的一場情緒。通過將焦點從悲傷是可以被解決的問題轉(zhuǎn)移到悲傷是需要被照顧的經(jīng)歷,人們可以得到最需要的幫助:理解、同理心、認可以及擁抱痛苦的方法。”梅根說。

哀傷可以無止盡,哀傷的人可以不孤單。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司