- +1

往事|父親陸維釗與扁篆書(shū)體

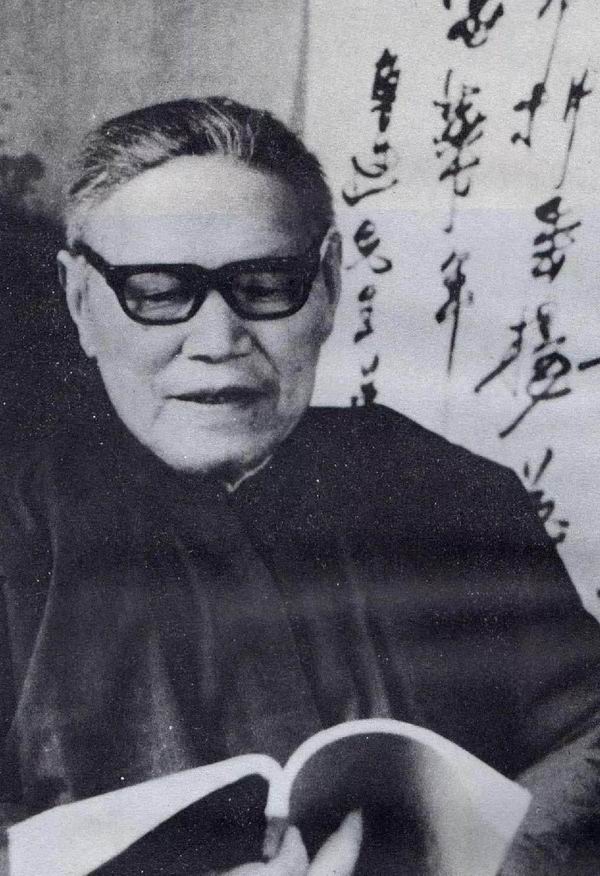

陸維釗(1899—1980),是現(xiàn)當(dāng)代知名學(xué)者、書(shū)法家,也是新中國(guó)高等書(shū)法教育的拓荒者和奠基人之一,其教學(xué)理念和教育思想深深地影響著新中國(guó)書(shū)學(xué)之路。晚年的陸維釗開(kāi)始大膽采用扁篆,并先后為岳飛墓重寫了對(duì)聯(lián),為潘天壽和夫人書(shū)寫了墓碑等。

本文為陸維釗之子回憶其父書(shū)法變體的文章。“回顧上世紀(jì)五十年代,父親從關(guān)注漢字的隸變過(guò)程,到萌發(fā)‘寫篆字、參隸勢(shì)’,以致最后出現(xiàn)了‘寫篆字、參隸勢(shì)、略含草意’,融篆、隸、草于一體的大膽嘗試。從客觀上講,這也符合清末書(shū)法家沈曾植先生所云:‘篆參隸勢(shì)而姿生’。”

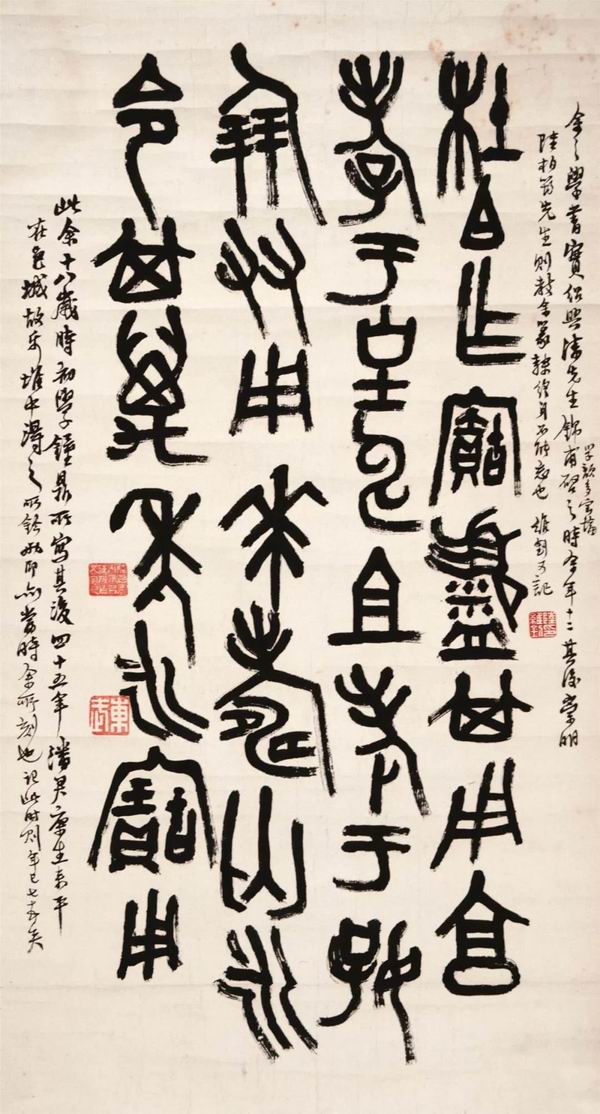

父親陸維釗受其祖父影響,自幼酷愛(ài)書(shū)畫(huà)。回憶自己的學(xué)書(shū)經(jīng)歷,他說(shuō):“余之學(xué)書(shū),實(shí)紹興潘錦甫先生啟之,學(xué)顏《多寶塔》,時(shí)余年十二。其后崇明陸柏筠先生則教余篆、隸,終身不能忘也。”還說(shuō):“《三闕》《石門銘》《天發(fā)神讖》《石門頌》,余書(shū)自以為得力于此四碑。”可見(jiàn)父親早年曾就篆、隸書(shū)下過(guò)功夫。

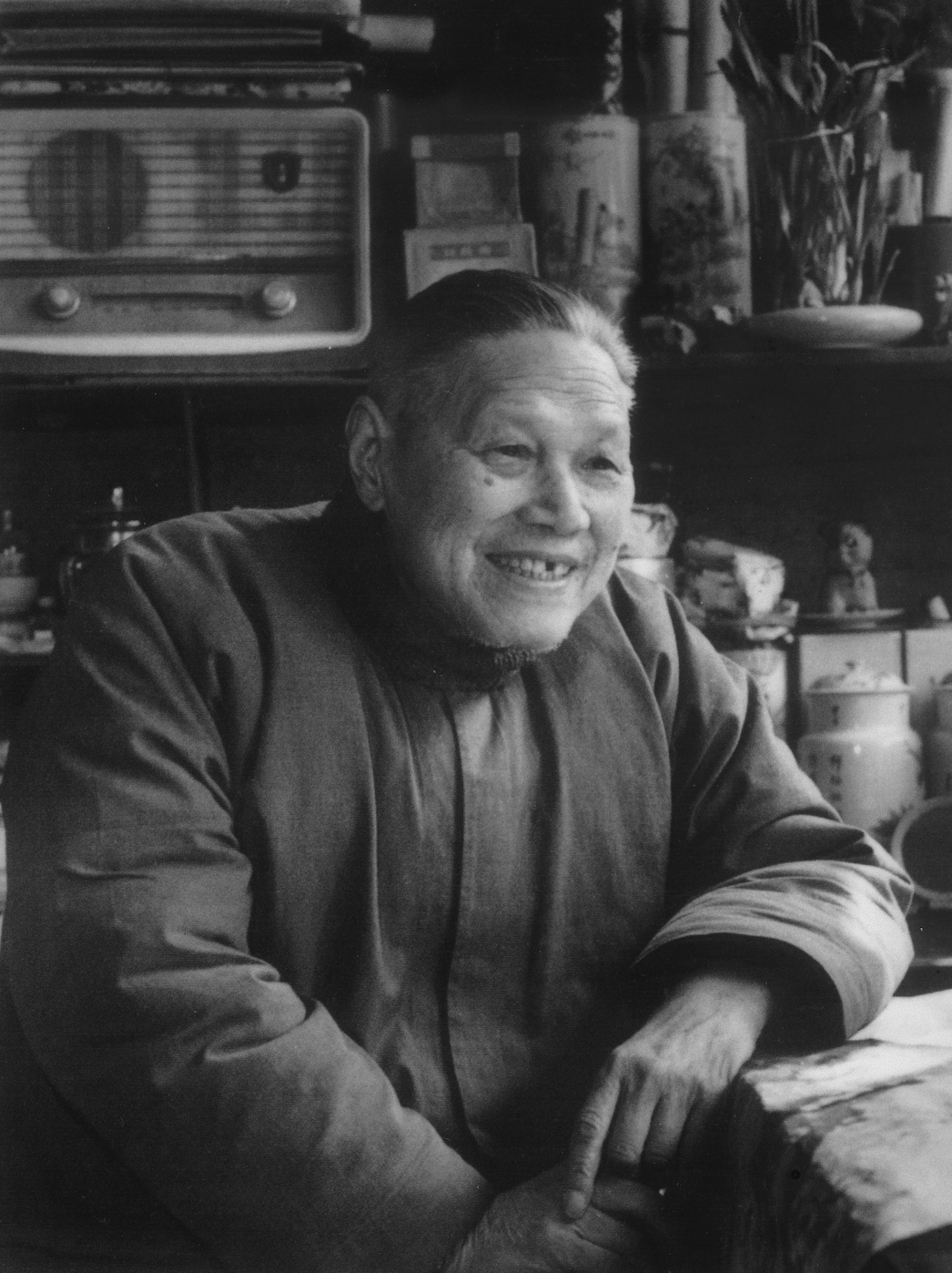

陸維釗(1899—1980)

陸維釗十八歲時(shí)臨《杜伯盨》

自1927年起,至1941年太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),松江女中被迫停辦,父親一直在該校擔(dān)任國(guó)文教員。期間,他課余定期為女中學(xué)生作書(shū)法講座。1948年,華夏圖書(shū)出版公司出版了他的《中國(guó)書(shū)法》一書(shū),全面反映了這個(gè)時(shí)期其對(duì)中國(guó)書(shū)法以及書(shū)法史的理解和認(rèn)識(shí)。

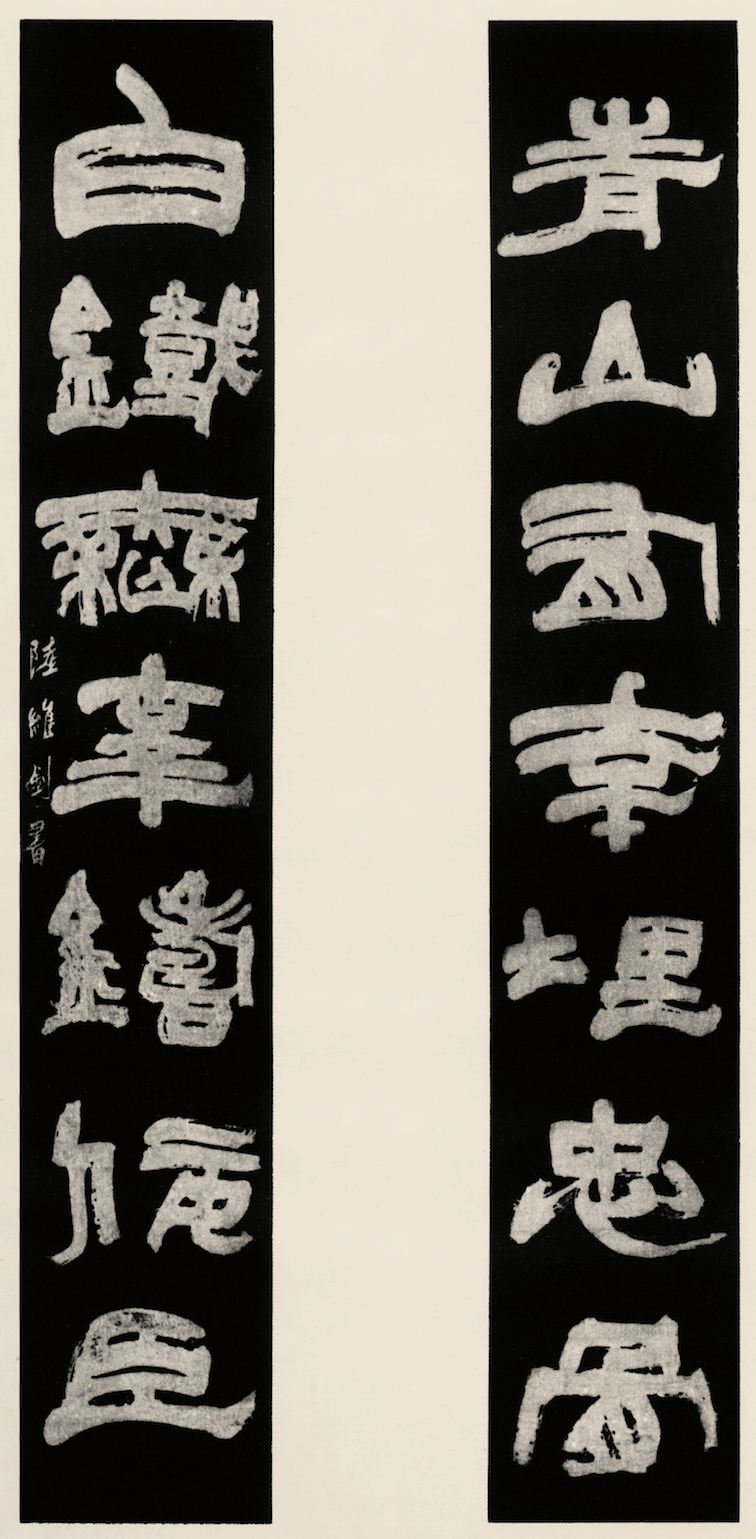

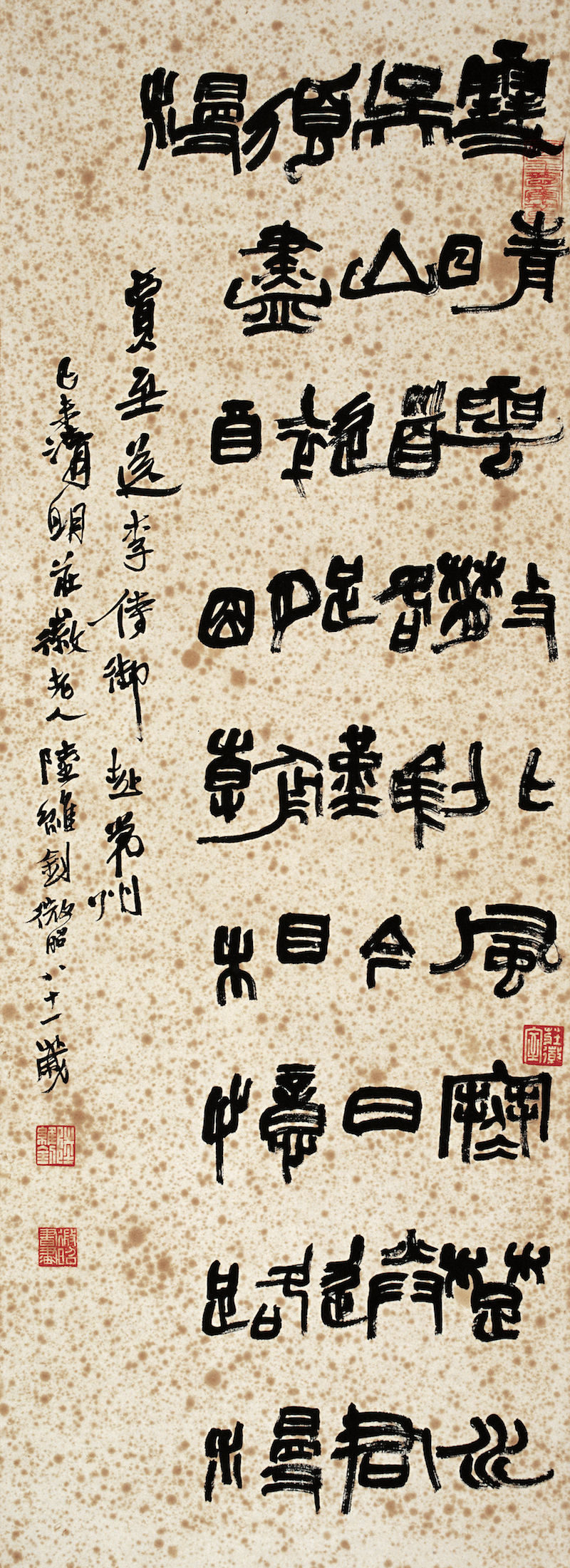

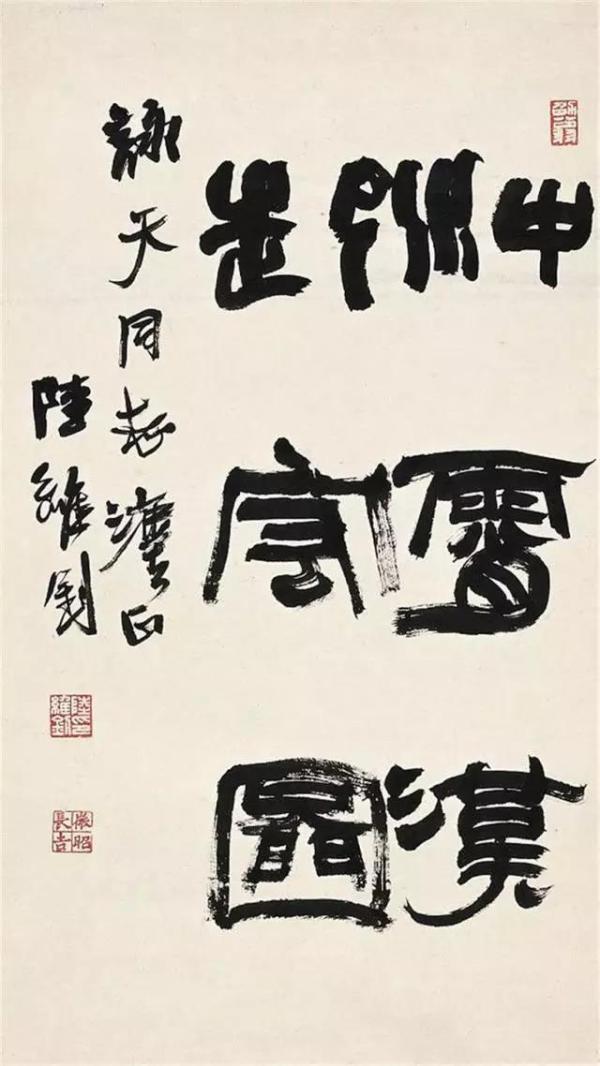

陸維釗 岳墳“青山白鐵”聯(lián)

1945年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利,父親從上海圣約翰大學(xué)轉(zhuǎn)到浙江大學(xué)工作,從此他經(jīng)常走訪杭城的古舊書(shū)店,目標(biāo)之一是收集碑帖。他特別關(guān)注兩漢和晉代前后普通人家的墓志,研究那個(gè)時(shí)期民間的原生態(tài)書(shū)跡,關(guān)注漢字的隸變過(guò)程。他認(rèn)為漢字由篆變隸,書(shū)寫由線條變?yōu)楣P畫(huà),是一大進(jìn)步,值得重視,值得研究。特別是調(diào)到浙江美院之后,受命籌建書(shū)法專業(yè),和劉江老師一起,幾乎走遍了江浙一帶的古舊書(shū)店,四處采購(gòu)碑帖和資料。家中先后共計(jì)收藏有碑帖拓片一千二百余件,有的封套上還批注曰:“書(shū)法存篆意,隸多篆少”,“隸筆正字,雖不純而能統(tǒng)一之例,可以從中悟創(chuàng)體”,“北齊字多楷而兼隸,此楷多隸少之代表,論史用之,不可學(xué)也”,“此隸多楷少之代表,可創(chuàng)成分多”等等。

1949年中華人民共和國(guó)成立后不久,由國(guó)家文物局主管、文物出版社主辦的雜志《文物》,以及中國(guó)社會(huì)科學(xué)院主管、考古研究所主辦的雜志《考古》先后創(chuàng)刊,父親非常重視,立即去郵局訂購(gòu),并且每期都認(rèn)真閱讀。偶爾郵遞員疏忽,缺送一期,他必定親赴上海,到福州路書(shū)店購(gòu)買補(bǔ)齊。他特別關(guān)注新出土的彝鼎碑石、帛書(shū)竹簡(jiǎn),如“長(zhǎng)沙馬王堆帛書(shū)”“居延漢簡(jiǎn)”“云夢(mèng)睡虎地秦簡(jiǎn)”“武威出土銘旌”等,每有問(wèn)世,都悉心收集相關(guān)資料,仔細(xì)研究,反復(fù)比較,決不放過(guò)。

1958年,以西川寧為團(tuán)長(zhǎng)的日本書(shū)法代表團(tuán)首次訪華,到杭州西泠印社,父親參與接待。作為日本的書(shū)法家、書(shū)法史家,西川寧先生的博士論文《晉代墨跡の書(shū)道史的研究》當(dāng)時(shí)尚未發(fā)表,但他對(duì)兩漢、晉、以及南北朝時(shí)期漢字書(shū)寫的演變研究,與父親的關(guān)注不謀而合,因此倆人頗有共同語(yǔ)言。由此不難理解,為什么此后的1962、1964和1965年,西川寧先生又會(huì)接連三次來(lái)華,而且都到杭州西泠印社與父親會(huì)面。可惜不久“文革”開(kāi)始,兩國(guó)間的文化交流也不得不隨之中斷。

回顧上世紀(jì)五十年代,父親從關(guān)注漢字的隸變過(guò)程,到萌發(fā)“寫篆字、參隸勢(shì)”,以致最后出現(xiàn)了“寫篆字、參隸勢(shì)、略含草意”,融篆、隸、草于一體的大膽嘗試。從客觀上講,這也符合清末著名書(shū)法家沈曾植先生所云:“篆參隸勢(shì)而姿生”。對(duì)此,沙孟海先生曾回憶道:“新中國(guó)成立之初,有一次對(duì)我說(shuō),這樣寫好不好?我說(shuō),會(huì)變就是好。過(guò)了不久,果然變出名堂來(lái)了,那就是今天國(guó)內(nèi)外所推崇的非篆非隸、亦篆亦隸的陸維釗獨(dú)特的新體。陸先生那種介乎篆隸之間的新體,他自己叫做隸書(shū)。我認(rèn)為字形固然是扁的,字畫(huà)結(jié)構(gòu)卻遵照許慎舊文而不杜撰。兩漢篆法,很多逞臆妄作,許慎所譏‘馬頭人為長(zhǎng)’‘人持十為斗’之類,不可究詰。陸先生對(duì)此十分講究,不肯放松。篆書(shū)家一直宗法李斯,崇尚長(zhǎng)體。前代金石遺文中偶有方體扁體出現(xiàn),宋元人叫作‘蜾扁’,徐鉉、吾丘衍等認(rèn)為‘非老筆不能到’。我曾稱贊陸先生是當(dāng)今的蜾扁專家,他笑而不答,我看他是當(dāng)仁不讓的。”(見(jiàn)《陸維釗書(shū)法選》前言)但是父親始終堅(jiān)持說(shuō),自己寫的是“扁篆”。確實(shí),《說(shuō)文》是他當(dāng)年案頭最常翻閱的書(shū)籍之一。直到晚年,全套共八十九冊(cè)的《說(shuō)文解字詁林》,他還每周六冊(cè)定期借來(lái),認(rèn)真通讀了一遍,對(duì)篆字的研究,一絲不茍。后來(lái),我們?cè)谡硭倪z物時(shí)還發(fā)現(xiàn),五十年代末他曾在我弟弟用作數(shù)學(xué)練習(xí)的一本舊賬冊(cè)空頁(yè)上,試著用扁篆書(shū)體臨寫過(guò)一通王澍所書(shū)《千字文》。我們知道,王澍是清初著名的書(shū)法大家,曾任篆文館總裁官,尤其精通篆書(shū)。

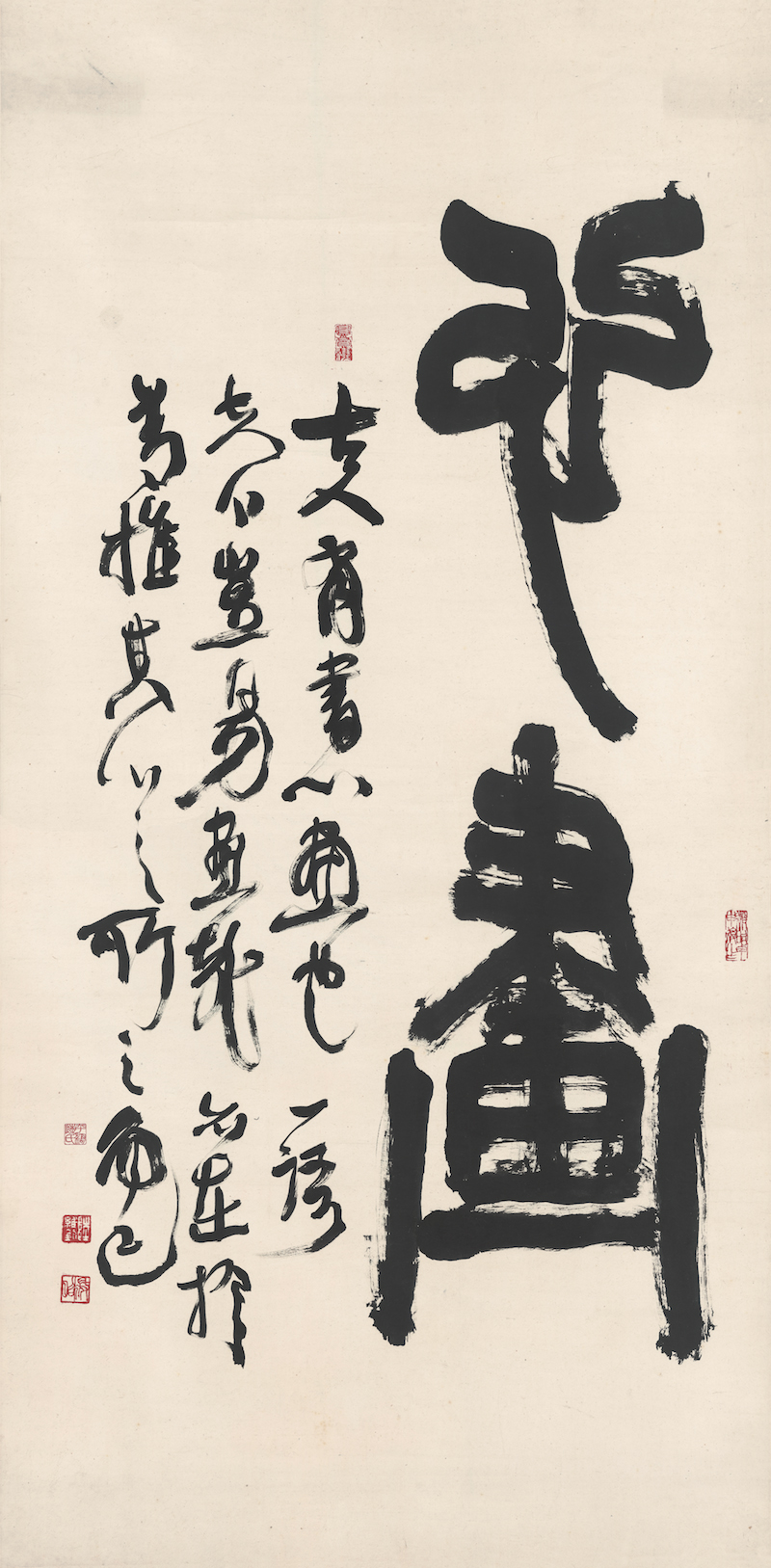

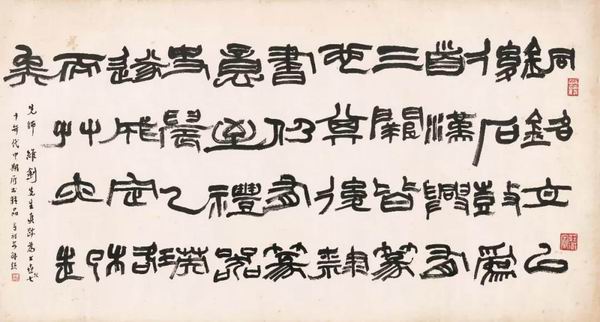

陸維釗 大字篆書(shū)《心畫(huà)》

上世紀(jì)五十年代末,父親曾寫過(guò)一幅大字篆書(shū)《心畫(huà)》,并題曰:“古人有‘書(shū),心畫(huà)也’一語(yǔ),夫心豈易畫(huà)哉!亦在于善推其心之所之而已。”這幅字應(yīng)該是他探索新體最早的嘗試。確實(shí),“書(shū),心畫(huà)也”,從“心畫(huà)”二字的書(shū)寫明顯不同于一般篆書(shū),我們不難推測(cè)出他當(dāng)時(shí)渴求變化、潛心探索的心態(tài)。六十年代初,父親曾給浙江美院中國(guó)畫(huà)系的一些畢業(yè)生寫篆書(shū)作臨別紀(jì)念,這是我們目前見(jiàn)到的比較早的一批扁篆作品。其實(shí)當(dāng)時(shí)的篆書(shū),字形仍以長(zhǎng)方或方為多,只是橫平豎直,轉(zhuǎn)折有角,筆畫(huà)清晰,參有隸勢(shì)。此后字形漸漸趨向于扁,更似隸書(shū);轉(zhuǎn)折則漸趨于圓,略含草意;左右結(jié)構(gòu)的字,故意向兩側(cè)拉開(kāi),致使整幅作品橫向排列齊整,而豎行有時(shí)反而不顯。這個(gè)時(shí)期的扁篆還在探索之中,尚未定型。不久,文藝界深入學(xué)習(xí)毛澤東同志《在延安文藝座談會(huì)上的講話》,有一次,父親曾私下問(wèn)我:“依你看,我這樣寫會(huì)不會(huì)被認(rèn)為是‘存心讓工農(nóng)大眾看不懂’?是不是背離了‘厚今薄古’的精神?”特別是“文革”開(kāi)始后,他更不敢公開(kāi)書(shū)寫扁篆,但探索并未間斷。1974年,父親在浙一醫(yī)院動(dòng)前列腺切除手術(shù),住院期間,我看到他躺在病床上,手指還在胸前一筆一畫(huà)地比劃,推敲著字畫(huà)結(jié)構(gòu)。1976年“文革”運(yùn)動(dòng)結(jié)束,“復(fù)古”、“脫離工農(nóng)大眾”的顧慮也漸漸消散,他題寫匾額碑聯(lián)時(shí),開(kāi)始大膽采用扁篆,如為岳飛墓重寫的對(duì)聯(lián)“青山有幸埋忠骨;白鐵無(wú)辜鑄佞臣”;又如為杭州云棲涼亭所題匾額“修篁深處”;再如為潘天壽先生和夫人所書(shū)的墓碑等等,他都采用了扁篆字體。

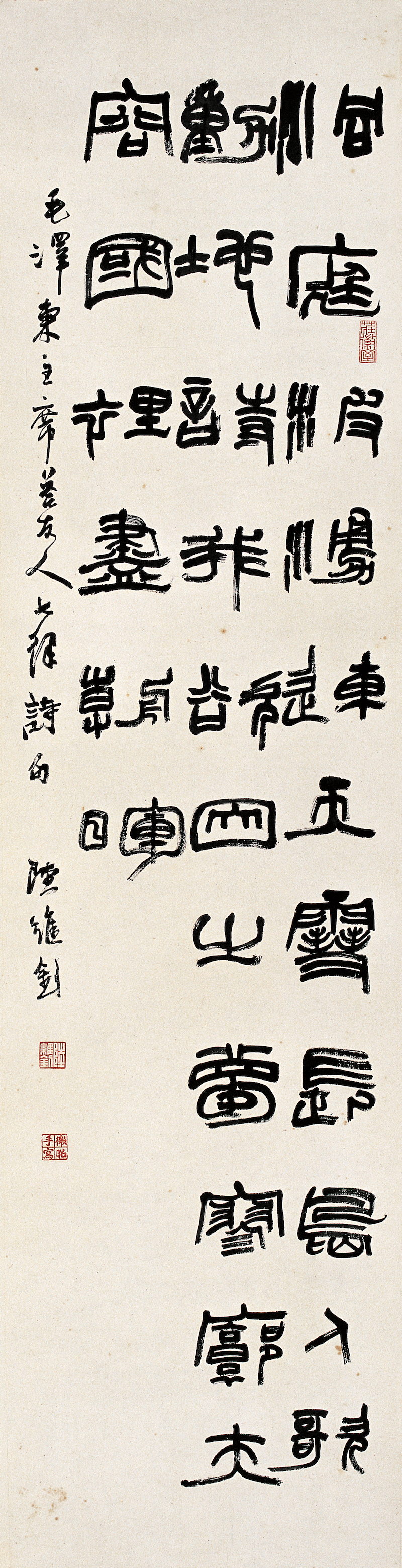

陸維釗 《毛澤東答友人七律詩(shī)句》

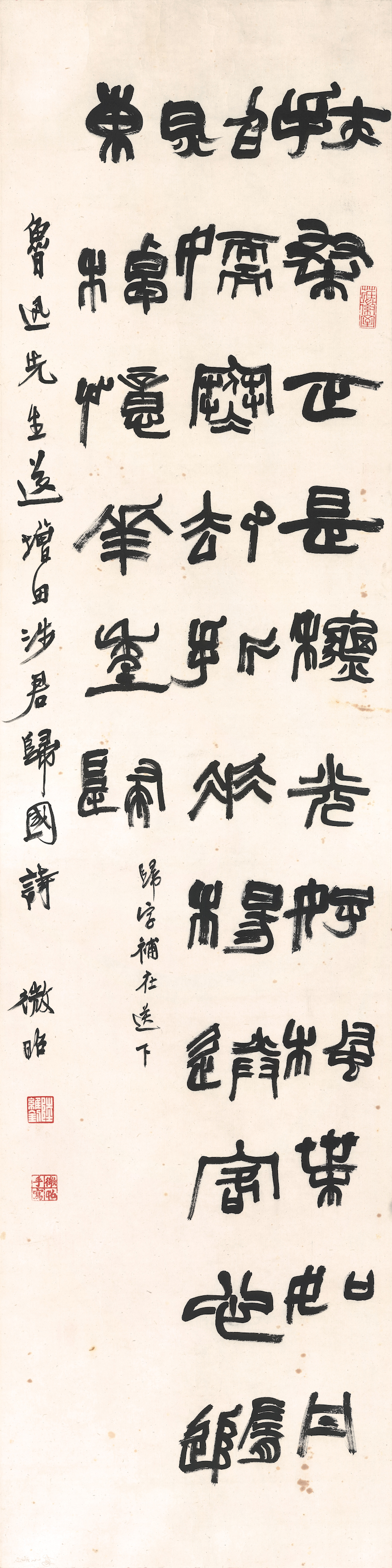

陸維釗 《魯迅送增田涉君歸國(guó)詩(shī)》

陸維釗 《賈至送李侍御赴常州》

《論篆隸書(shū)》

陸維釗書(shū)法

可惜此時(shí)父親已經(jīng)進(jìn)入暮年,年老體衰,又接受了招收國(guó)內(nèi)首批書(shū)法篆刻專業(yè)研究生的任務(wù),難以靜心創(chuàng)作。扁篆條幅“毛澤東和柳亞子詩(shī)”“毛澤東答友人七律詩(shī)句”“魯迅送增田涉君歸國(guó)詩(shī)”“陳毅贈(zèng)人七絕”“賈至送李侍御赴常州”“朱劍秋歸夢(mèng)詩(shī)”和“岳武穆小重山詞”等,以及“齊踴躍同登攀”“沖霄漢起宏圖”等對(duì)聯(lián),都是他晚年比較成熟的作品。1980年1月父親便駕鶴西去了,如果天假以時(shí),我們相信,他的扁篆創(chuàng)作一定能更趨完美,作品也一定會(huì)更加豐富多彩。今天,雖然作為記錄文字的工具,毛筆已經(jīng)為硬筆、乃至計(jì)算機(jī)所取代,但我們相信:毛筆書(shū)法作為我國(guó)的傳統(tǒng)藝術(shù),作為中華民族優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化,必將代代相傳,并且不斷發(fā)揚(yáng)光大!

晚年陸維釗

【上海文藝評(píng)論專項(xiàng)基金特約刊登】

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司