- +1

齊澤克論《愛樂之城》:這遠不止是事業(yè)與愛情的抉擇

在對達米恩·查澤雷的《愛樂之城》的政治正確的責備中,有一種批評因為尤其愚蠢而格外突出,它批判的是,這部電影中的故事發(fā)生在洛杉磯這樣一個同性戀人口眾多的城市,而電影里沒有出現(xiàn)同性戀夫婦……那些抱怨好萊塢電影中對性和種族表現(xiàn)不夠的政治正確的左派,為什么從來不抱怨其中對下層勞動者中的大多數(shù)的巨大歪曲呢?(好像)只要我們時不時能看到一個男同性戀或女同性戀的角色出現(xiàn),勞動者的不可見就沒問題了……

我想起2009年在倫敦舉行的一次會議上也發(fā)生過一件類似的事情。公眾中有一些人抱怨與會者中只有一個人是女性,沒有黑人也沒有亞洲人——對此,巴丟評論說,怎么沒有一個人會對與會者中沒有勞動者這個事實感到不安呢?

回到《愛樂之城》,我們應該記住,電影的開場描繪的恰恰是成百上千名朝不保夕的和(或)失業(yè)的勞動者前往好萊塢找尋有助于他們事業(yè)的工作的場景。而第一首歌(《又是一個艷陽天》)展示的,正是他們在高速公路堵車時載歌載舞地打發(fā)時光的樣子。人群中的米婭和塞巴斯蒂安,各自坐在自己的車里,他們是將會取得成功的兩個人——是這群人中(顯而易見)的例外。而且,從這個立場來看,他們的相愛(這將使他們?nèi)〉贸晒Γ┻M入故事中,恰恰是為了讓背景中不被看見的成百上千個將會失敗的人變得模糊,于是看起來就好像是他們的愛情(而非純粹的運氣)使他們變得特別而且注定成功。無情的競爭是這場游戲的名字,沒有一絲團結的跡象(想想那無數(shù)場讓米婭反復受辱的試鏡吧)。難怪當我聽到《愛樂之城》中最有名的那首歌的前幾行歌詞(“星光之城,你是否只為我閃耀;星光之城,世間有太多不可明了”)的時候,我發(fā)現(xiàn)自己很難抵抗誘惑不把能想象到的最傻氣的正統(tǒng)馬克思主義者的回應哼唱回去:“不,我不只為你這樣野心勃勃的小資產(chǎn)階級個體閃耀,我也為好萊塢那成千上萬被剝削的、朝不保夕的勞動者們——你看不到他們,他們也不會像你這樣成功——閃耀,為了給他們一些希望!”

米婭和塞巴斯蒂安開始戀愛并同居,但他們卻因為成功的欲望而分開了:米婭想當演員,而塞巴斯蒂安則想擁有一家可以玩正統(tǒng)老爵士樂的俱樂部。開始,塞巴斯蒂安加入了一個流行爵士樂隊并開始巡演,接著,在第一次獨角戲失敗后,米婭離開了洛杉磯,回到了她的故鄉(xiāng)石市。獨自留在洛杉磯的塞巴斯蒂安接到一個看過米婭的戲并覺得不錯的選角導演打來的電話,邀請米婭去參加一個電影試鏡。塞巴斯蒂安開車到石市并說服她回來。試鏡時,米婭只是被要求講一個故事,于是她開始唱激勵她投身表演的姑媽的故事。塞巴斯蒂安相信這次試鏡一定會成功,堅稱米婭必須全身心地投入這個機會。他們宣稱會永遠相愛,卻對他們的未來毫無把握。五年后,米婭成了著名演員并和另一個男人結了婚,還有了一個女兒。一天晚上,這對夫婦偶然走進一個爵士酒吧。注意到塞家標志的米婭意識到,塞巴斯蒂安終于開了他自己的俱樂部。塞巴斯蒂安注意到了人群中不安而懊悔的米婭,然后開始演奏他們的愛情主題曲。這引發(fā)了一連串延展的夢境,兩人在其中想象了當初成功地把關系維持下去會是怎樣一番光景。歌曲結束,米婭和她丈夫離開了。在走出酒吧之前,她和塞巴斯蒂安會心地相視微笑,為他們都實現(xiàn)的夢想而感到幸福。

正如許多批評家已經(jīng)指出的那樣,最后十分鐘的幻想只是這部電影的一個好萊塢式的音樂劇版本:它展示了在經(jīng)典的好萊塢音樂劇中這個故事將被如何講述。這種解讀肯定了這部電影的自反性:它在電影之中上演了如果套用相關的類型片公式這部電影應該如何結局 。《愛樂之城》顯然是一部自反的電影,它是一部音樂劇類型的電影,但可以獨立運作:你不需要了解音樂劇的整個歷史才能享受和理解它(就像巴贊寫卓別林的《舞臺生涯》時所說的,它是一部關于老卓別林每況愈下的事業(yè)的自反的電影,但它也是獨立的;你不需要知曉卓別林早年的《游蕩者》這樣的作品才能享受它。)。有趣的是,我們越是進入這部電影,其中音樂片元素就越少,純粹的(情節(jié))戲劇則更多——直到,最終,我們又被扔回在幻想中爆發(fā)的音樂片之中 。

除一些明顯的對其他音樂劇的直射以外,查澤爾更加微妙地提到了桑德里奇的經(jīng)典作品,由羅杰斯/阿斯泰出演的怪誕音樂喜劇《禮帽》(Top Hat, 1935)。關于《禮帽》有很多可以說的,首先是踢踏舞作為對日常生活常規(guī)的干擾性入侵的作用(阿斯泰在金吉·羅杰斯住的賓館房間樓上的房間跳舞,引發(fā)她的抱怨,從而把兩人引到了一起)。和《愛樂之城》相比,《禮帽》在心理層面的扁平性令人震驚,它沒有任何深度可言,全劇充斥著傀儡般的表演,甚至在最親密的時刻也如此。最終曲目及其上演(《皮諾》)和這個故事的圓滿結局毫無關聯(lián):這首歌的歌詞是純粹自指的,它僅僅是在講述這首歌是如何誕生的,并邀請我們隨之起舞:“在亞德里亞海邊/威尼斯的子女/正在他們的吉他上彈奏一支新的曲子/它是一個拉丁人寫的/一個貢多拉船夫坐在/他布魯克林郊外的家中凝視著群星/他把他的旋律/跨過海/送到意大利/我們知道/他們填了一些詞/來配合那悅耳易記的節(jié)拍/然后給它命名/皮諾//我們知道這就是為什么/在這個季節(jié)每個人/都在彈奏哼唱一支新的曲子。//來賭場/聽他們演奏皮諾/和你的小孩子一起跳舞/順從悅耳的皮諾的牽引/喝你的葡萄酒吧/在你吃完你的斯卡洛匹諾(scalopino,菜名)的時候/叫他們演奏皮諾/悅耳易記的皮諾/隨這支新曲起舞/它就是皮諾。”這就是這部電影的真相:不是荒誕的情節(jié),音樂和踢踏舞就是其自我目標。和安徒生的《紅鞋》一樣,主角只是在情不自禁地跳舞:對他而言跳舞是一種不可抗拒的沖動。而阿斯泰和羅杰斯之間用歌唱來進行的對話即便在最性感的時候(就像在著名的《臉貼臉跳舞》中那樣)也只是音樂-舞蹈練習的借口而已。

《愛樂之城》看起來要比這樣的練習高級,因為它寓居在心理現(xiàn)實主義之中:現(xiàn)實入侵了音樂劇的夢想世界(就像最近上映的幾部超級英雄電影揭示了主角的復雜心理、創(chuàng)傷及內(nèi)心疑慮一樣)。但重要的是要注意到,這個原為現(xiàn)實主義的故事為何要在結尾處遁入音樂劇的幻想。那么,在電影的結尾發(fā)生了什么?

對這部電影的第一種也是最顯而易見的拉康式的解讀,是把電影的情節(jié)看作“不存在性關系”這個主題的另一個變種。把兩個主角分開的他們各自的成功事業(yè)就像卡梅隆電影中撞擊泰坦尼克號的冰山:它們存在是為了拯救愛情之夢(在最后幻想中上演的夢),也就是說,是為了掩飾他們愛情的內(nèi)在的不可能性,事實是,如果在一起,他們會變成一對痛苦失望的夫婦。結果是,電影的最終版本將是對這個最終情景的反轉:米婭和塞巴斯蒂安在一起享受職業(yè)上的成功,但他們的生活是空虛的,所以他們到夜總會去做夢,幻想中他們在一起過著平凡的生活,因為他們都放棄了他們的事業(yè),并(在夢中之夢里)他們想象著做出相反的選擇并浪漫地回想起他們錯失的在一起生活的機會……

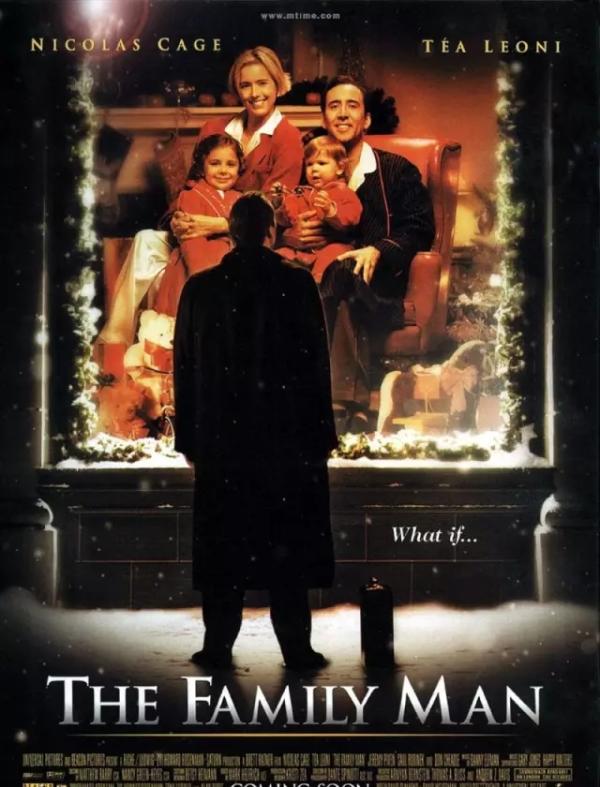

我們確實能在電影《居家男人》(Family Man, Brett Ratner, 2000)中找到一個類似的反轉。杰克·坎貝爾,一個單身的華爾街主管,在圣誕夜聽到他的前女友凱特在多年后打電話來找他。圣誕節(jié)那天,杰克在新澤西郊區(qū)的臥室中醒來,身旁是凱特和兩個孩子;他急忙回到紐約的辦公室和住處,但他最親密的朋友卻不認識他了。他現(xiàn)在過上了他本可能過上的生活,如果他還和他女朋友在一起的話——一種平凡的家庭生活,他幫凱特的父親賣汽車輪胎,而凱特則是一名公益律師。就在杰克最終意識到他的新生活的真正價值的時候,他的頓悟把他拋回了他原本的富有生活中的圣誕節(jié)。為了截住當初也選擇以事業(yè)為重并成為富有的公司律師的凱特,他放棄了一大筆收購交易 。在他得知她給他打電話只是為了把他的一些舊物還給他,因為她要搬去巴黎了,他追到機場并向她描述了他們在平行宇宙中組成的家庭,希望贏回她的愛情。她同意在機場喝杯咖啡,暗示他們還會有未來……所以我們得到的是最糟糕的折衷解決方案:無論如何兩人將把兩個世界最好的東西合到一起,既要繼續(xù)當富有的資產(chǎn)階級,同時又要做有人文關懷的愛侶……簡言之,他們既要保留蛋糕又要把它吃掉,而就像他們說的那樣,《愛樂之城》則至少避免了這種廉價的樂觀主義。

那么,在電影結尾到底發(fā)生了什么?這當然不是米婭和塞巴斯蒂安簡單地決定把他們的事業(yè)置于他們的愛情之上。至少應該補充的是,他們都是因為他們有過的愛情才在各自的事業(yè)中取得了成功并實現(xiàn)了他們的夢想,所以他們的愛情是一種消失的斡旋者:與作為他們成功的障礙相反,它“斡旋了”成功。那么,這部電影是否顛覆了好萊塢生產(chǎn)伴侶的公式——他們都實現(xiàn)了夢想,卻不是作為一對伴侶?以及,這種顛覆是不是只是一種的后現(xiàn)代主義自戀。偏好個人成就甚于愛情?換言之,如果他們的愛情不是一個真正的“愛情-事件”呢?而且,如果他們的事業(yè)“夢”也不是對真正的藝術事業(yè)的追求,而只是一個職業(yè)夢呢?那么,如果這些相互競爭的要求(事業(yè)、愛情等等)中沒有一個真正展示追隨真正事件的、無條件的投入呢?他們的愛情不是真實的,他們對事業(yè)的追求也就那樣——并非對藝術的全身心的投入。簡言之,米婭和塞巴斯蒂安的背叛要比以損害一個要求為代價來選擇另一個更為深刻:他們的整個生命都已經(jīng)是對一種真正投入的存在的背叛了。這就是為什么兩個要求之間的張力不是一個悲劇的存在的兩難,而是一種非常軟弱的不確定和搖擺。

盡管如此,這種解讀還是太過于簡單,因為它忽視了最終幻想之謎:這是誰的幻想呢,是他的還是她的?難道不是她的(她是觀察者—夢者)嗎,而且整個夢都聚焦于她去巴黎拍電影的命運等等?某些聲稱這部電影有偏向男性的批評家的看法相反,他們認為在這對情侶中塞巴斯蒂安是主動的一方,我們應該肯定米婭是這部電影的主觀中心:選擇更多地是她的而不是他的,這就是為什么在電影的結尾,她是大明星,而塞巴斯蒂安則一點也不出名,只是一個稍微有點成功的爵士俱樂部老板(這家店也賣炸雞 )。當我們仔細聆聽在米婭和塞巴斯蒂安中的一個不得不做出選擇的時候兩人間的對話,這個差異就變得明顯了。當塞巴斯蒂安告訴她他要加入樂隊去巡演的時候,米婭并沒有提出這對他們兩個來說意味著什么的問題;相反,她只是問他這是不是他真正想要的,也就是說,他是不是喜歡和這個樂隊一起演出。塞巴斯蒂安回答說人們(公眾)喜歡他在做的事情,所以他玩樂隊就意味著一個永恒的工作和一個事業(yè),有機會攢一些錢和開他自己的爵士俱樂部。但她正確地堅持說真正的問題在于他的欲望:讓她煩惱的不是如果他選擇他的事業(yè)(玩樂隊)的話他就會背叛她(他們的愛情),而是,如果他選擇這個職業(yè)的話,那他就會背叛他自己,他真正的使命。而在試鏡后的第二次對話中,既沒有沖突也沒有張力:塞巴斯蒂安立刻就承認,對米婭來說,演戲不僅是一個職業(yè)上的機會,更是一個真正的使命,是她要成為她自己就必須做的事情,所以放棄它就會毀了她這個人的根本。這里,在他們的愛情和她的事業(yè)之間是不存在選擇的:在一個悖謬卻又深刻真實的意義上說,如果她要為和他一起留在洛杉磯而放棄她演戲的前景的話,那她也就背叛了他們的愛情,因為他們的愛情是從他們共享的對事業(yè)的投入中生長出來的。

在這里,我們碰到了一個阿蘭·巴丟在他的事件理論中略過的問題。那就是,如果同一個主體面臨著多個事件,那么,他應該給哪些事件優(yōu)先性?比如說,一個藝術家如果不能把他的愛情生活(和他/她的伴侶一起建設生活)和他對藝術的投入合二為一該如何做決定?我們應該拒斥這個選擇中的術語本身,在真正的兩難中,我們不應該在事業(yè)和愛情,在忠于一個事件還是忠于另一個事件之間做出決定。事業(yè)與愛情之間的真實關系要更加矛盾得多。金·維多的《狂想曲》給我們上的基本的一課就是,為贏得所摯愛的女人的愛情,男人必須證明他能夠在沒有她的情況下幸存下去,證明他偏好他的使命或職業(yè)甚于她。直接的選擇有二:(1)我的職業(yè)生涯對我來說最重要;那個女人只是消遣,分心的玩意兒;(2)那個女人對我來說就是一切,我已經(jīng)做好了羞辱自己,為她拋棄我所有公共的和職業(yè)的尊嚴。它們都錯了,因為它們會使那個男人被那個女人拒絕。真正的愛的信息是這樣的:即便你對我來說就是一切,我也能在沒有你的情況下幸存下去,而且我做好了為我的使命或職業(yè)放棄你的準備。因此,女人考驗男人的愛的正確方式,是在他事業(yè)的關鍵點上(電影中的第一次公共音樂會,關鍵的考試,將決定他的事業(yè)的商業(yè)談判)“背叛”他。只有在他熬過了這一磨難并成功地完成他的任務,同時因為她的拋棄而深刻受創(chuàng)的時候,他才配得上她,她也才會回到他身邊。這里隱含的矛盾是,愛——確切來說作為絕對者的愛——不應被設立為直接的目標。它應該保留副產(chǎn)品的身份,某種我們把它當作我們配不上的恩賜來獲取的東西。也許,沒有什么愛情比革命愛侶的愛情更偉大了——他們中的每一個都做好了在革命需要時拋棄另一個的準備。

問題因此也就變成了:一個體現(xiàn)“公意”的、解放的革命的集體如何影響激烈的愛欲激情?從目前我們對布爾什維克革命者之間的愛情的認識來看,某種獨一無二的事情發(fā)生了,一種新形式的愛侶出現(xiàn)了:他們在永恒的緊急狀態(tài)中生活,完全獻身于革命事業(yè),做好為革命犧牲一切個人的性滿足,甚至做好在革命需要時拋棄和犧牲彼此的準備,但同時又完全獻身于彼此,以極度的激情享受在一起的稀有時光。在公共的話語中,愛人的激情被寬容,甚至得到沉默的尊敬,但同時被認為與他人無關而被無視 。(在我們所知道的列寧與伊內(nèi)薩·阿曼德的情事中就有這一事件的蹤跡。)沒有強迫統(tǒng)一親密激情與社會生活的嘗試的一體化(Gleichschaltung)的嘗試。 性激情與社會-革命活動之間的根本的脫節(jié)也得到充分的承認。這兩個維度被當作完全異質的,不可相互化約的東西來接受。在二者之間不存在和諧——但使它們的關系不走向對抗的正是對此隔閡的承認。

在《愛樂之城》發(fā)生的難道不是同一件事情嗎?難道米婭不是在對她的事業(yè)做出“列寧主義”的選擇嗎?難道塞巴斯蒂安不支持她的選擇嗎?他們不正是以這樣的方式保持對他們愛情的忠誠嗎?

(本文原載于 http://thephilosophicalsalon.com/la-la-land-a-leninist-reading,譯文首發(fā)于微信公號“海螺社區(qū)”,澎湃新聞經(jīng)授權轉載,有改動。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司