- +1

《世紀》專稿|宋教仁的小說夢

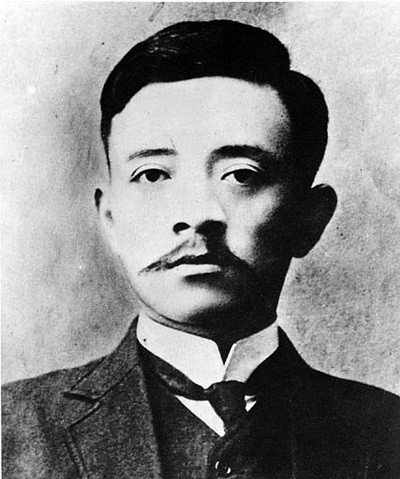

宋教仁是著名的反清革命家,同盟會的主要領導人之一,1913年他遭暗殺更是轟動一時的大事件。多年來,人們的關注都集中于宋教仁的政治主張與革命活動,都未提及他曾有小說創作計劃,以及他為此所作的諸種準備。

胡漢民提議,孫中山與宋教仁合譯小說

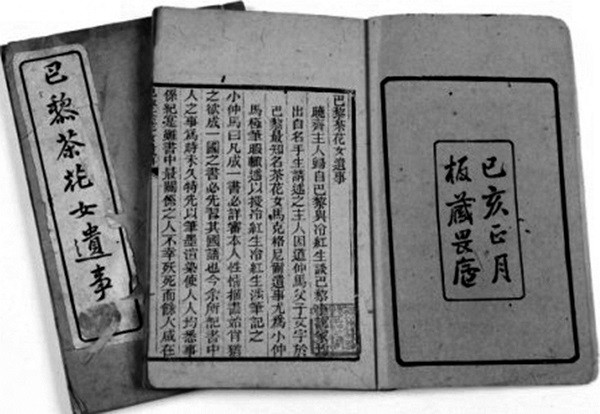

其實何止是宋教仁,就連中國民主革命的偉大先行者孫中山先生,他也曾有過翻譯小說的打算。這兩人對小說的關注并非子虛烏有式的傳聞,而是有確鑿可靠的史料為支撐,它見諸宋教仁當時所寫的日記。宋教仁在1906年11月28日的日記中寫道,他那天與孫中山、胡漢民與章太炎等人“談良久”,交談的內容想必很多,但宋教仁只記載了關于翻譯小說的討論。事情是由胡漢民提出的,他說最近法國新出的一部小說“感覺新奇”,內容是說德國與英國開戰,結果是德軍大敗英軍而攻入倫敦。孫中山很想翻譯這部小說,但因諸事纏身而“不得暇”。說到這兒,胡漢民便提議由孫中山與宋教仁兩人合作翻譯,孫中山負責口述,而宋教仁專事筆錄并潤色。顯然,胡漢民與孫中山已經商議過此事,故而胡漢民一建議,章太炎與孫中山就都說這是個好辦法。宋教仁卻是事先不知情,他在日記中寫道:“余不得已,遂諾之”,即很勉強地答應了。早在光緒二十五年(1899),林紓與王壽昌就以這樣的合作方式翻譯了《巴黎茶花女遺事》,此書由素隱書屋出版后風行天下,后來林紓一直按這樣的合作方式翻譯小說,效仿者也大有人在,胡漢民的提議并不是新的創造,其目的是想幫孫中山省下時間,但對宋教仁來說卻是憑空多出件事,他勉強答應是情理中事。不過,后來宋教仁在日記中再未提及此事,不知是他設法推托了,還是忙于反清革命的孫中山實在無法分身于小說翻譯。

孫中山、宋教仁、胡漢民與章太炎都是當時同盟會重要的領導者,這些叱咤風云的政壇人物竟會關注小說,聚在一起時還認真討論了翻譯小說的計劃,這似乎有點奇怪,但置于當時的時勢下考察,卻又是很正常的事。1902年冬,梁啟超倡導“小說界革命”,創辦了《新小說》,創刊號上《論小說與群治之關系》中提出了“故今日欲改良群治,必自小說界革命始;欲新民,必自新小說始”的主張,而梁啟超撰寫的《新中國未來記》,就是立憲派政治綱領的圖解,梁啟超甚至說,“《新小說》之出,其發愿專為此編也”。這份刊物很快風行全國,發行不久即告售罄,鑒于它的影響,清廷軍機處還下令查禁。革命派強烈反對立憲派的政治綱領,但對于梁啟超的以新小說啟迪大眾且尤推崇政治小說的主張,卻是頗為贊同。宋教仁在1905年1月3日的日記中寫道,他邀集同志組織雜志發起會,討論時就有人提出仿《新小說》之例“倡辦小說報”,后來因種種考慮,議決辦成“提倡愛國主義,鼓吹革命獨立”的綜合性刊物《二十世紀之支那》。該刊出版兩期后被日本政府勒令停刊,后改版為同盟會機關刊物《民報》。革命派重視小說啟迪大眾的功用,《民報》為此還開辟了專欄,在宋教仁主持時,首先連載的就是陳天華的《獅子吼》。這篇小說揭露了清軍入關以來的暴行以及當時清政府的腐朽,面對帝國主義列強侵略下深重的民族危機,宣傳以革命光復中華的理想。它第一回與第二回的回目就分別是“數種禍驚心慘目,述陰謀暮鼓晨鐘”與“大中華沉淪異種,外風潮激醒睡獅”。這篇小說因陳天華蹈海殉國而未完稿,《民報》上只連載了八回。宋教仁曾萌生續完全書的念頭,故而在1906年1月22日的日記里寫道:“欲為之續竟其功”,但由于種種原因,這一計劃并沒有實現。

對《新黨升官發財記》無限感慨

宋教仁愛讀小說,日記中時有購買、閱讀小說的記載。即使在策劃長沙起義失敗、逃離湖南的途中,還購買了《施公案》與《七劍十三俠》,并借閱了《水滸傳》。到日本后,小說就買得更多了,而且多是在中國出版后運至日本的作品。1906年8月11日寫道:“五時,至中國書林購得小說書五六種,以為近日消遣煩惱之具。” 此處未開具書名,但根據后幾日閱讀的記錄,當是《福爾摩斯偵探案》等作品。1907年1月28日的日記又寫道:“至中國書林購得《白山黑水錄》《滿洲地志》《女首領》《泰西歷史演義》《偵探案匯刻》《貍奴角》《二十年目睹之怪現狀》各一,六時回。”從1906年8月11日開始,宋教仁因“心中納悶,觀小說以遣之”,當日讀的是《維新黨升官發財》,在隨后的半個多月里,竟接連讀了十多種小說。如8月27日,“是日上午右肩稍痛,心甚不適。下午稍愈,乃觀小說,為《馬丁休脫偵探案》二冊及《新蝶夢》一冊”;第二日是“竟日無聊,觀小說《車中毒針》《黑行星》二冊”;第三日則是“是日身心覺稍舒。觀小說之《新法螺》《彼得警長》《美人狀》《女魔力》共五冊”;8月31日又云:“觀小說《包探案》,頗解無聊之苦。”雖說是解悶消遣,但宋教仁閱讀時也有分析與比較,如將《一捻紅》與《福爾摩斯偵探案》《馬丁休脫偵探案》相對照,得出了“日本偵探案也,較西洋偵探小說則有遜色矣”的判斷;讀了描寫英國一侯爵家庭間事的《小公子》,他在8月30日的日記里寫下了故事梗概,并發出“家庭教育之功,實不小也”的感慨;對于《新蝶夢》中那位意大利伯爵“觀破世間一切富貴、功名、樂利、尊榮”則是頗為贊賞,認為是“足令人發深省也”;至于《魯濱遜漂流記》,觀感是“覺其冒險性及忍耐性均可為頑懦者之藥石云”。使宋教仁讀后發表感想最多的,是那本《維新黨升官發財》。此書當是《新黨升官發財記》,全書十六回,1905年6月12日至12月6日在上海《大陸》上連載,1906年4月由作新社結集出版,四個月后宋教仁在日本已購買閱讀,這樣的傳播速度在當時已屬快捷。這部小說描寫袁伯珍“借了‘維新’兩字以為升官發財的地步”的經歷,在第一回中就指出,社會上“出于血性,實事求是,干那維新事業的人,恐怕一百個當中,尋不出一兩個來”。宋教仁讀了這部小說后“心中無限感慨”,因為“當今全中國凡能在社會上活動者矣,換言之,即今日之社會當此輩所組成之而撐持之者耳,欲求其改良振頓,真困難矣!亦可悲也”。

研究《石頭記》為創作小說作準備

雖然宋教仁的日記中也有“購得和文小說數種而回”的記載,但他所讀的小說基本上都是中文版,日記中只提到一本日文作品的閱讀。1906年12月10日的日記寫道:“下午,讀《武俠艦隊》,小說也。余擬每日下午讀日本小說數頁,以熟習日語,今日即始讀之期也。”可是那天他只讀了數頁后又換成中文小說:“觀《火里罪人》數十頁,亦偵探小說。” 他閱讀小說的速度很快,有時是一天二三冊,甚至是一天讀五冊,但1906年下半年,有部小說他卻是讀得很慢。9月10日,他從好友劉揆一那兒借來《石頭記》上冊,他倆曾共創華興會、策劃長沙起義失敗后同時逃亡日本。剛借來時的三天,宋教仁讀到第十五回,后來有段時間基本上都是每天只讀一或二回, 他在借書那天的日記里解釋了原因:“余久欲作一小說,寫盡中國社會之現在狀態及將來之希望。”他仔細研讀《石頭記》,就是想“比較研究作小說之法”,此前“多購買或借閱各種小說”也都是為了這個目的。9月22日,宋教仁《石頭記》讀至第二十一回, 此時他又寫到收集創作素材的打算:“小說庫(余欲作小說, 須備材料)。分為主觀、客觀二者。”正因為有著“久欲作一小說”的愿望, 所以宋教仁讀《石頭記》時就特別注意其間布局、穿插與形容刻畫之類的寫作章法, 剛讀了兩天, 就發表了“其作小說之法, 亦曲盡人情”的評論, 但對作品“多參入神話”,又感到“為足惜也”。寫了對自己將來創作有所啟發的評論見于10月4日的日記:“雖皆戀愛之事”,但“其變幻不測處, 亦足為小說家之特長也”。他閱讀時關注并揣摩小說的寫作技巧外,后來又自以為發掘了作品成功的深層原因,那就是尋找思想理論的支撐。當讀到第二十五回“魘魔法姊弟逢五鬼,紅樓夢通靈遇雙真”時,由于兩天前剛研讀完服部氏的《心理學講義》,宋教仁便應用其理論分析:“有宗教迷信之言雜之,但寫人情之不可測,有暗合心理學處者而已。”10月4日,宋教仁讀到描述賈母諸人去清虛觀打醮的第二十九回,他發現“其中有多近于詭辯學者,可以證倫理學之理法焉,又往往有合于言心理學發達之順序者(兒童心理學)焉”。兩天后他讀到第三十一回,與人們一般都注意晴雯撕扇子與湘云撿到金麒麟的故事不同,其關注點是“《石頭記》中往往有一二哲學上語,但不健全,亦非真見透何者為真理也”,他還以老子、儒墨、巴枯寧與邊沁派的哲學思想作比較分析。宋教仁意識到自己的見解與一般讀者有很大差距,但又很自信,故而有“噫!看小說亦在于人以主觀性善看之而已”的感嘆。

總的來說,宋教仁對《石頭記》的評價不高。第二十三回“西廂記妙詞通戲語,牡丹亭艷曲警芳心”歷來是人們交口稱贊之作,可是宋教仁9月29日的日記卻云:“觀《石頭記》至第二十三卷,亦覺無聊,遂就寢。”寶玉挨打是書中的重要關目,該段情節的波瀾起伏、眾人形象的同時展現,都顯示了作者高超的藝術才能,可是宋教仁10月7日的記載卻是“無甚趣味,但見中國家庭教育之野蠻而已”。三個星期后讀到探春治家的內容,評語仍是“無甚趣味也”,唯一得到他肯定的,是“可謂有振興實業思想者矣”。10月22日,宋教仁讀到黛玉與寶釵關系轉折的“金蘭契互剖金蘭語”那一段,他感到無趣,寫下了“無甚獲我心者”六字評語,第二天讀到賈赦欲強娶鴛鴦的情節,寫下的仍是“亦無甚獲我心者”。其實,這部小說剛讀不久,宋教仁在9月19日的日記已給它下了判斷:“觀《石頭記》至第二十一卷,覺除寫戀愛嫉妒之情外,無他文字,甚覺其平云云。”10月26日,宋教仁對第五十至五十二回的評論是“中寫家庭瑣隙之事, 男女關系之情, 皆縝密之至”。10月31日,《石頭記》上卷六十回全部讀完,他再次重申對這部小說的肯定之處,那就是“惟覺其寫極瑣屑之事能極縝密而已”,這可以說是他對《石頭記》的最后結論。

為何宋教仁對《石頭記》的評論會如此奇特?這與他的思想、身份以及閱讀的目的有關。他首先是一個志在推翻清政府的民族革命者,閱讀《石頭記》是為了學習創作方法與技巧,而寫小說仍是為了借作品喚醒大眾,投身于反清革命。可是關于寶黛愛情的描寫是《石頭記》的情節主線,作者描寫時始終伴隨著大量的詩詞吟詠。宋教仁心系革命,閱讀又有直接的功利性,故而對這類描寫沒有興趣,10月16日的日記就寫道:“多風雅吟詠之事,余亦無多領會者,蓋余亦不甚注意觀之也。”可是如果將這類內容全數刪去,《石頭記》還能剩下些什么呢?也許正是評價不高的緣故,宋教仁雖購買過不少小說,但《石頭記》卻只是借閱而不購買,何況該書的價格又較高,不像那本《新黨升官發財記》,售價僅三角五分而已。《石頭記》上卷讀完后,宋教仁還想繼續讀下去,故云“其下卷俟另覓之”,而等借到第六十一至一百二十回的下卷,那已是四個多月后的事了,只不過革命形勢的發展,已使他沒時間將它讀完,日記最后一次提到這部小說是1907年3月16日:“觀《石頭記》六十四至七十(回)。”此后不久,宋教仁即受委派前往東北,與當地的“馬俠”聯絡,組織反清武裝力量,宋教仁在日記的最后一篇里, 又有購買小說《大八義》及《兒女英雄傳》的記載, 那時他已潛至遼寧的安東。在東北期間,得知日本正密謀侵吞中國的領土,制造所謂“間島”問題事件,妄言此為朝鮮的“屬地”。宋教仁通過實地考察搜集了第一手資料,后來又在朝鮮漢城圖書館、日本帝國大學圖書館查閱了大量文獻圖籍。經過對中國、朝鮮、日本的歷史、地理文獻典籍和公私記載縝密考證,寫成了《間島問題》,證明了這地方自古以來一直是中國設官管轄之地。宋教仁拒絕了日本當局以巨款收購此書的請求,而是以國家、民族為重,將其提供給與日本談判的清政府,擊破了日本制造的謊言與偽證,迫使其放棄侵吞的圖謀。同時,清政府的賞金、允諾官職之類也都遭宋教仁拒絕,因為他是為捍衛國家主權,而決不會改變反清革命的立場。

借刊登他人小說,圓自己小說夢

宋教仁再次與小說發生聯系,那已是1910年。1909年5月10日,于右任以“實行大聲疾呼,為民請命”為宗旨創辦《民呼日報》,揭露貪官污吏罪行,揭露清朝統治的腐朽黑暗,8月14日,該報就被清政府查封。10月3日,于右任又創辦《民吁日報》,取“民不敢聲,惟有吁也”之意。可是11月19日,由于發表了贊揚朝鮮愛國志士安重根刺死伊藤博文的文章,在日本政府要求下,該報又被清政府查封。1910年10月11日,于右任又在前兩報的原址望平街一百六十號創辦《民立報》,而這次擔任主筆的,就是宋教仁。該報的宗旨仍是宣傳民族民主革命,抨擊清政府的冥頑不仁與倒行逆施,其“民賊小傳”專欄持續地揭露官吏的貪劣賣國,而每日有兩篇小說的刊載或連載,則是該報重要特色之一。從創刊到清亡,該報共刊載了24篇作品。創刊第二天,該報就開始連載老談(談善吾)的《癡人夢》,內容說作者夢中獲“人鬼總機關”的判官的允諾,游歷了冥界的“萬生園”,其間官界、紳界、商界、工界、軍界、女界等無所不有,而無一不是腐朽、愚昧、荒誕。作品雖標“滑稽小說”,但這一切都是當時人世間現實的寫照,作品提及的路礦問題也是當時導致人心激憤的重大事件。最后作者的夢由一陣爆竹聲驚醒,預示著這一切將由革命所結束。四年前,宋教仁曾有“余久欲作一小說,寫盡中國社會之現在狀態及將來之希望”的宏愿,但始終無暇從事創作,如今他任主筆時,符合其意圖的作品絡繹不絕地問世,這也算是圓了他的小說夢了。

文章來源:《世紀》2017年第1期,澎湃新聞經授權轉載。《世紀》是由中央文史研究館、上海市文史研究館聯合主辦的綜合性文史雙月刊。本文作者為華東師范大學中文系教授、上海市文史研究館館員。責編:張鑫。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司