- +1

知識與權力:制造內藤湖南

1914年,48歲的內藤湖南在京都帝國大學擔任東洋史第一講座的教授。面對辛亥革命以后中國的亂局,日本朝野一時舉棋不定。作為當時日本最受矚目的中國研究者,內藤不負眾望地推出了《中國論》為讀者們答疑解惑。在“自敘”中,他稱此書是替中國人為中國而思考。這一方面是出于內藤的自信,另一方面,那種對認識對象的控制欲與權力感也躍然紙上。那么,在近代日本,當“知識”成為“權力”的來源之時,其客觀性該何如評價呢?

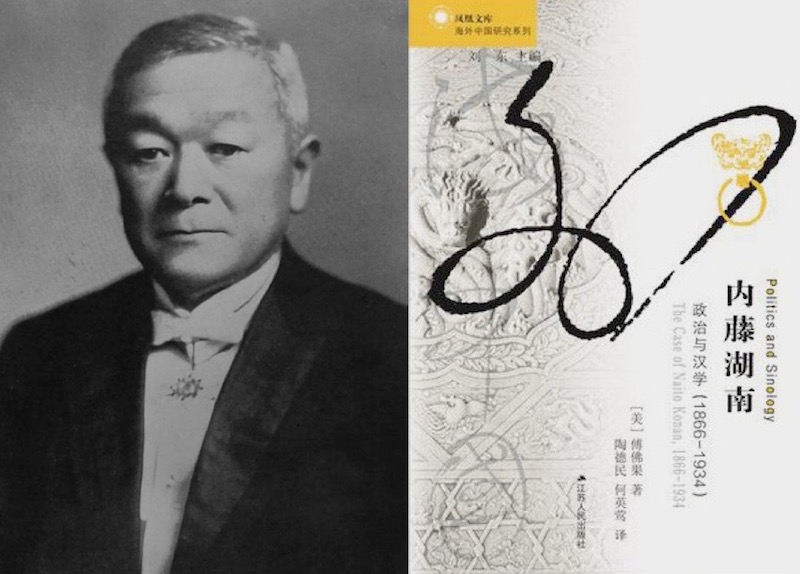

內藤湖南退官留影;傅佛果著作《內藤湖南》中文版

在《內藤湖南:政治與漢學》(陶德民、何英鶯譯,江蘇人民出版社,2016年,以下引用頁數略)一書中,美國歷史學家傅佛果(Joshua A. Fogel)試圖給予自己的答案。此書既是傅氏于1980年在哥倫比亞大學完成的博士論文,也是英語學界第一部關于內藤湖南的學術著作。為此,傅氏不僅詳細考證了《內藤湖南全集》(全14卷,筑摩書房,1969-1976)中的重要作品,也對《全集》未收錄的內藤湖南原稿給予了極大的重視(《內藤湖南未収録文集》,河合文化教育研究所,2018年)。此外,傅氏在京都大學求學期間(1976-1977),還對內藤湖南生前的師友及學生,例如宮崎市定、吉川幸次郎、貝?茂樹、三田村泰助、池田誠、內藤戊申等做了詳細的訪談。從他們的回憶中來重溫黃金時代的“京都學派”也算是此書中一個令人期待的“彩蛋”。

內藤湖南生于明治維新的前兩年,即1866年,病逝于“九一八事變”的后三年,即1934年。他的一生可謂貫穿“大日本帝國”的誕生、成長與膨脹的全過程。但他與“大日本帝國”的關系并非后人所想象的那樣“親密”。他出生于陸奧國毛馬內村(現秋田縣鹿角市),其父親是南部藩士內藤十灣(1832-1908),就在明治維新決定性的戊辰戰爭(1868-1869)中,整個南部藩支持幕府軍與新帝國政府作戰,最終以慘敗收場。十灣被褫奪家臣的身份,從武士淪落為平民。就這樣,帶著“逆賊”身份的陰影,內藤湖南渡過了他的童年。

戊辰戰爭中的舊幕府軍

此后,他在東京從事新聞記者、評論家的言論活動中,經常以“在野者”、“劣敗者”自嘲,正是源自于這種舊幕府派的原體驗。對于內藤湖南為何最早會投身新聞界,傅佛果如是解釋道:

“對湖南來說,期望在政府機關就職一事,與其說是困難的,不如說幾乎是不可能的。因為湖南既不是薩摩藩出身,也不是長州藩出身,而構成當時所謂的藩閥政府,執國家權力之牛耳的都是這兩個藩的人。此外,對于積極推進西化政策的政府來說,像他這種有志于佛學尤其是漢學的人物并不是必需的人才。盡管當時也有幾位批判政府的著名活動家被政府所雇用,但是對于類似湖南這種喜歡研究哲學與歷史,并關心時事問題的人來說,主要的出路還是在新聞出版界。明治初期以來,在新聞界任職成為那些沒有在政府中謀到職位的人們的次佳選擇。而且,由于新聞界的工作還能為他們批判政府提供良好的舞臺,所以對于像湖南一樣試圖在政府之外來評論國家政策的人們來說,無論是出于生計還是出于自由意志的考量,進人新聞界都是一個極其自然、同時也是極富學術挑戰性的選擇。”

在青年時代,內藤湖南之所以對志賀重昂(1863-1927)、陸羯南(1857-1907)、三宅雪嶺(1860-1945)等人所主張的“國粹主義”(Nationalism)產生共鳴,正是由于這種“反藩閥政府”的立場。所謂的“國粹主義”,是指反對藩閥政府所采用的“歐化主義”以及在條約改正運動中所展現出的軟弱態度,主張從日本文化的立場重新塑造日本人的民族認同感。這種認同感最重要的主張在于,將集中于長州藩與薩摩藩的政治權力,擴大至整個“日本人民”。因此,“國粹主義”也可以說是“自由民權運動”在文化上的一種表現形式。“國粹主義”的機關報紙《日本人》、《日本及日本人》遭到明治政府封殺后,以《亞細亞》(1900)雜志創刊為標志,國粹主義者的關心從“內政”轉向了“外交”(中野目徹,《政教社の研究》,思文閣出版社,1993,pp.205-214)。這一點,也與內藤湖南思想脈絡的發展相一致(中川未來,《內藤湖南の臺灣統治論:明治中期の國粋主義思想と植民地》,《日本思想史學》(44), 2012年, pp.213-230.)。他曾在1888年呼吁,“日本應當是日本人的日本,而非西洋人的日本”,而在甲午(1894-1895)、日俄(1905)兩次戰爭獲得勝利,日本成為列強之一以后,這句話也完全可以改寫成“亞洲應當是亞洲人的亞洲,而非西洋人的亞洲”。從“國粹主義”到“大亞細亞主義”,在某種意義上是日本國力膨脹后,其抵制西洋的勢力范圍從國內擴展至國外的結果。

作為歐化象征的鹿鳴館,由英國建筑師喬賽亞·康德(Josiah Conder)設計,建成于1883年,耗費18萬日元。

內藤湖南成為其時代最為矚目的漢學家其實并不意外。鹿角地區很早就是日本東北部的一個發達的儒學中心,湖南的祖父內藤天爵(1793-1849)及其叔祖父泉澤履齋(1779-1855)都是享有盛譽的儒者。而他的同時代人,另一位杰出的東洋史學者那珂通世(1851-1908),同樣來自這里。在鹿角地區,漢學(包括但不限于儒學)一直是他們非常重視的學問。

按照加藤周一的“知識分子代際論”來看,內藤湖南事實上是屬于“1868年的那一代人”。他們既是“接受了西式的高等教育”的一代人,也是“能自由閱讀漢文書籍的最后一代”。1867年出生的夏目漱石可以作漢詩讀漢籍,但出生于1892年的芥川龍之介就已經不能作漢詩,但可以讀懂漢籍。到了1918年出生的中村真太郎,不論是讀還是寫漢文都已經相當困難了(《日本文學史序說(下)》,外語教學與研究出版社,2011,p.293)。自明治維新以后,在歐風美雨的夾擊下,漢學日益被邊緣化是不爭的事實,所謂“時人不顧中國學,莫過于當世”。后來,湖南告別新聞記者生涯,轉入京都帝國大學成為東洋史的教員,很難說他沒有振興“漢學”這樣一種使命感。他很早就呼吁要建立一支“學術遠征軍”,前往亞洲大陸(主要是中國)收集資料、調查古跡。所謂“清平世之臣民,光耀國威者,莫過于學術”。他自己就身先士卒,曾前后十次前往中國,發現了大量塵封在沈陽故宮的滿蒙文獻、周口的甲骨文、以及中原大地的金石拓碑等等。王國維所謂的“20世紀中國新發現之學問”,即殷墟甲骨文字、敦煌塞上及西域各地之簡牘、敦煌千佛洞之六朝唐人所書卷軸、內閣大庫之書籍檔案、中國境內之古外族遺文,除了第二項簡牘以外,內藤湖南都是世界范圍內最早見證、收藏與利用的學者之一(錢婉約,《內藤湖南的中國學》,九州出版社,2021,pp.83-85, 118)。

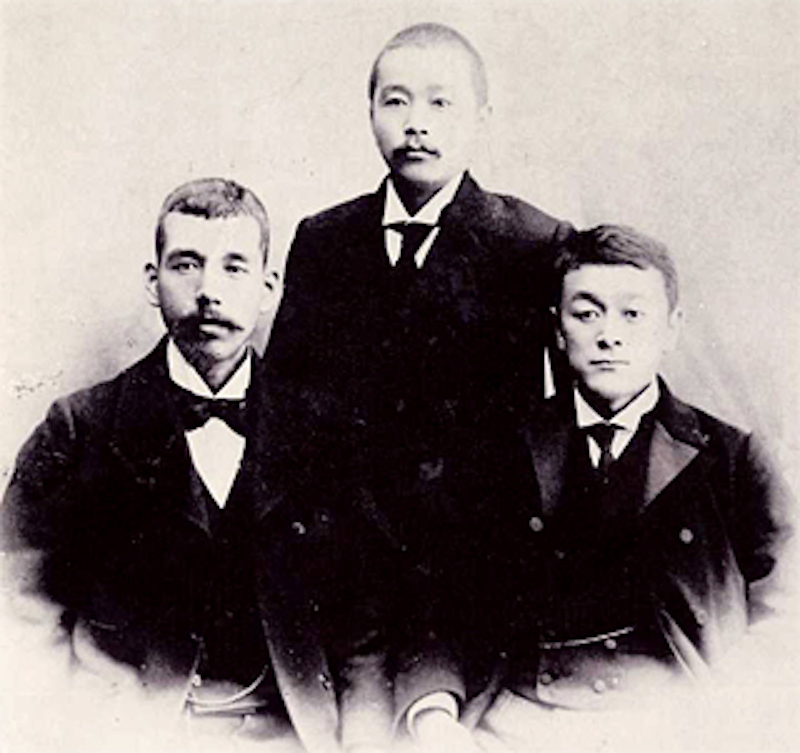

1903年,堀扶桑、狩野直喜、內藤湖南在上海

然而,內藤湖南進入京都帝國大學并非易事。據說,在審議他的聘用案時,文部省的主管官員曾對極力保薦他的校長狩野亨吉(1865-1942)表示,請一個只有秋田師范學校畢業資格的人擔任帝國大學的教授,即使他有“孔夫子、釋迦摩尼那樣的才學,也難以照準”。狩野憤而拍案,不惜辭職抗爭,最后才達成妥協,即先聘為講師,兩年之后轉為教授。此前,內藤在記者生涯中就已有《諸葛武侯》(1897)、《近世文學史論》(1897)等學術著作問世,而作為《大阪朝日新聞》特派員游覽清國的旅行記《燕山楚水》(1900)也在坊間獲得好評,一度熱銷成為游覽中國的指南書。正如傅佛果所言,這些作品最特別之處就在于,在一個“脫亞入歐”的時代里,內藤是少有的“重新評價東亞文化優越性”的學者。

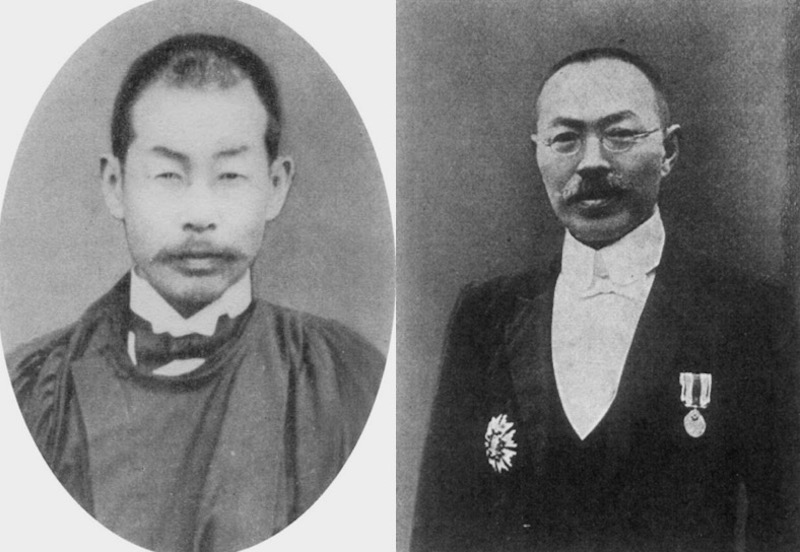

狩野亨吉與白鳥庫吉

這一點與同時代的東京帝國大學完全不一樣。“對以白鳥庫吉(1865-1942)為首的‘東京學派’而言,所謂中國,只不過是用科學的、經驗主義的方法來研究的一個對象而已,日本人還可以借此向西洋人炫耀自己能夠運用新的方法論來進行卓越的研究。而且,白鳥本身對中國人(以及朝鮮人)態度非常傲慢。加之在東京大學的歷史研究中占據主導地位的是尊重文獻史料的蘭克史學的學風,因此當中國殷墟發現甲骨文的時候,白鳥等學者對有關中國古代史的這一劃時代的發現采取了全然無視的態度。”此外,內藤湖南與中國學者,例如王國維、羅振玉等人終身保持著的良好關系,在東京的學者們那里也從未存在過。

辛亥革命以后,受內藤湖南與狩野亨吉之邀,王國維與羅振玉避居日本。此照片拍攝于1916年的京都凈土寺町永慕園;1927年6月5日,聽聞好友自沉于昆明湖,內藤湖南于京都主持了王國維追悼會,狩野直喜、鈴木虎雄等人出席。

自1907年進入京大工作,內藤湖南與他的學生們,在不到兩代人的時間里就建立起了與巴黎平起平坐的漢學巔峰,以至于在中國都出現了陳寅恪所謂的“群趨東鄰受國史”的尷尬場面。這不得不說內藤湖南進入了他學者生涯的“黃金時代”。他的研究工作大致分為三類,第一類是中國通史系,如《中國上古史》(1944)、《中國中古文化》(1947)、《中國近世史》(1947)、《清朝通史論》(1947);二類是由京大上課的特別講義編撰而成,類似于中國的專門史系列,例如《中國繪畫史》,《中國史學史》;而第三類則仿佛回到了他的記者生涯,是對同時代中國時局的評論,如《中國論》與《新中國論》(朱琳,《中國史像と政治構想:內藤湖南の場合(1)》、《國家學會雑誌》123巻9-10號、2010年9-10月、pp.727-782)。

全盛期的京都帝國大學東洋史學,1918年“中國學會”畢業生踐行會,拍攝于京大學生會集會所庭園。第1排右3為內藤湖南

這三類看似不同的領域事實上相互關聯與交錯。例如,內藤湖南對“通史”的執著是出自于在一個變動的時代中如何自我定位的問題。在這樣的背景下,他提出了“唐宋變革論”,即貴族權力消逝,君主趨向于獨裁的權力而平民地位上升。君主獨裁最終的結果,導致平民推翻君主,最終建立共和國。這也是他認為現實中“辛亥革命”的邏輯。值得注意的是,這并非事后“發明”出來的理論,而是內藤在1910年前就“預見”到的結果。作為保守的“君主制”國家,明治日本自然對鄰國大清帝國走向共和制抱有疑慮。但內藤認為,共和制是中國社會長期演化的必然產物。“如中國那樣的國家,巨大的慣性作用在潛移默化地推動著國家發展,并且其力量超越了人為的矯正效力”,“這一慣性的、自然發動力是一種潛移默化的力量,……朝著一定的方向,緩慢沉重而又渾厚有力地推動著整個潮流前行”。

內藤從中國傳統社會中的“中間團體”,即“鄉黨宗族”中看到了共和制的潛在因素。“兵亂之際,若見桀驁暴徒之橫行,為良民代表之父老只是屏息觀望而已。然而待事態稍有穩定,若未得父老之歡心,則統治亦不可持續”。但他批判革命黨人無視這一點導致其失敗。“革命黨人恃其新銳之意氣,毫不顧慮能否得父老之歡心,因此不久即失卻其起事之地盤,而大受打擊。……得父老之歡心而成功之君主也好,大總統也罷,決計無法保證拯救國家于外敵。所謂父老者,對于外國之獨立心與愛國心等并不格外重視者也。對其而言,若能鄉里安全,宗族繁榮,日日安居樂業,則無論何國人統治,皆可柔順服從之。”

前掲《內藤湖南全集》和《內藤湖南未収録文集》

內藤認為,事實上,日本在這一方面可以發揮重要的作用。因為“日本同江蘇或山東一樣,是(中國的)十八省之一,甚至也可稱為日本省”。這就是他所謂的“文化中心移動說”:“文化從中心向四周傳播開去。中央枯竭下去的話,邊境地帶則會開出文化之花,人才也會從邊地輩出。這樣,反而會從邊境影響中央。日本是中國文化圈東端的一個國家。從這個觀點看,也可以把日本看作是中國的一部分。”

“文化中心的移動是無視國民的區分而進行的。就接受中國文化這點而言,比起廣東等地也絕不遲緩的日本,在今天將要變為東洋文化的中心,對中國文化形成一股勢力,是完全不奇怪的,因為日本今日已經是比中國更為出色的強國。對于日本的興隆,中國人以一種猜疑的眼光相視。要是因為某種事情,日本和中國在政治上形成一個國家,文化中心移到日本,日本人活躍在中國的政治上和社會上,中國人應該也不會把它看作特別奇怪的現象。只要推測一下古代中國人對于當時的廣東人或安南人所抱的感情也就知道了。”

正如尹敏志所指出的一樣,這是一種近代版本的“華夷變態”理論(《分裂的內藤湖南:日本近代“華夷變態論”的起源》,《經濟觀察報書評》,2016年4月27日)。明清鼎革之際,在日本產生的“小中華”意識終于在近代化的過程中產生了并吞中國的“狼子野心”。既然內藤選擇了“中華”而非“西洋”的意識形態,那么在他的知識譜系中,將“西洋”相對化也是自然而然的發展。

1934年4月9日,偽“滿洲國”總理鄭孝胥在京都拜訪內藤湖南;內藤湖南的落款及印章

1926年1月,即內藤第一次游覽歐洲歸國的十個月后,他概述了自己對西洋文明的觀感,以《關于民族的文化與文明:反對禮贊歐美文明》為題發表(參見陶德民撰寫的“導言”)。

“近代文明雖有以工業的進步作為標準來衡量國民水準的傾向,但這絕不是正確的見解。以批量生產為主體的工業有磨滅人類個性的傾向,故這并不符合人類真正進步的主旨……倫敦市內各處的銅像、石刻等之拙劣和馬虎令人吃驚,遠不如日本在這方面有希望。在看了博物館等以后,更覺得日本在古代雕刻等方面要優秀得多。由此,不禁產生了對英國國民的侮蔑之念。特別是當時溫布利在開英聯邦博覽會……就今日生產的日常手工藝品來看時,印度不用說,緬甸等國的生產品也有不少蘊含著英國人不可企及的藝術趣味。由此,對英國人統治印度這樣的文化古國到底是否合理一事也發生了疑問。”

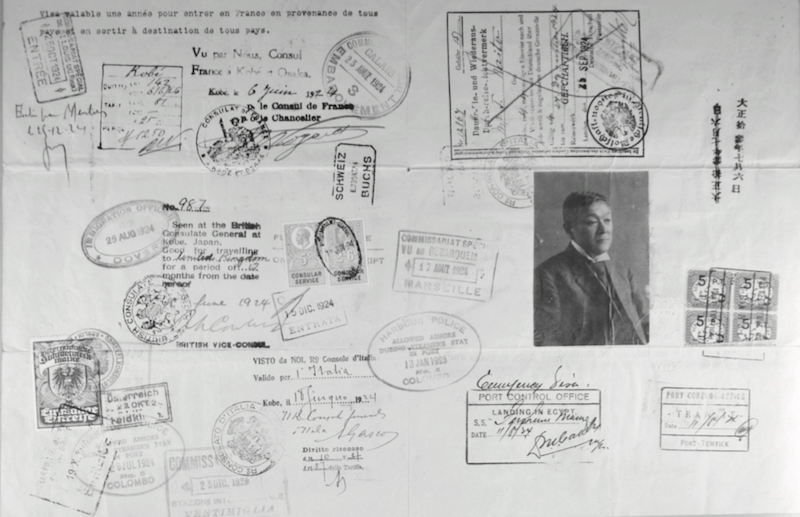

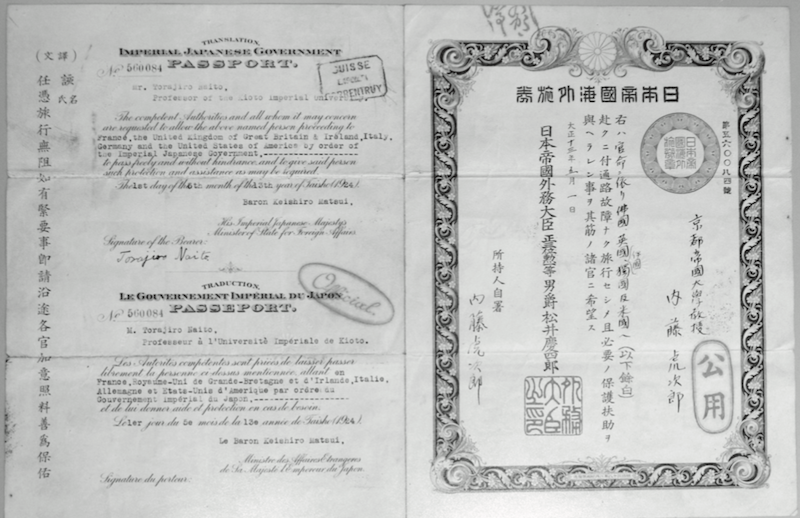

內藤湖南訪問歐洲時所用的護照,現藏于關西大學圖書館。參見藤田高夫,《関西大學図書館蔵「內藤湖南旅券」:湖南の歐州旅行》,《関西大學図書館フォーラム》(14),2009年,pp.55-57

從“藝術”(或許更寬泛的“文明”、“文化”)的視角出發,內藤湖南質疑了西洋殖民主義的合理性。他對中國書畫的研究,也是由于衡量一種文化,“相對于科學、哲學而言,不如以文明、藝術為尺度更為準確”。盡管如很多同時代人一樣,內藤也是進化論的信仰者,但在他眼中,中國并不是停滯的大帝國,反而是過于“早熟”以至于“衰老”的文化。“從根本上說,國家與民族,……就如個人一樣,也有幼年時期、青年時期和衰老時期。作為幼年時期的古代相當于何年到何年,中世相當于何年到何年等等,是互有差異的。”進入近世,是中國文化的老年期,知識分子心態更為圓熟,向往于返璞歸真,崇尚自然,厭棄煩瑣,特別渴求心境的寧靜和生命的延續。民族生活中政治和軍事的重要性減退,而偏重于文學、藝術方面的建樹,“應該把中國人最不合適做的政治、經濟等事務交給其他民族的國民來代理,而讓中國固有的國民去做高等的文化、趣味性的藝術等工作"(前掲錢婉約,pp.194,240)。繼而,他為日本帝國主義武力征服、殖民、奴役中國開辟了道路。“今日日本的國家輿論忘記了自己國家的歷史及其未來應該前進的方向,將作為暫時性應急手段而使用的武力稱為侵略主義或者軍事主義,實在是貶低了自己。”

正如增淵龍夫所指出的一樣,內藤將中國文化影響圈作為“東洋”加以認識,在尊重中華文化的同時,卻沒有對“承擔此文化的主體民族”表示尊重(《日本の近代史學史における中國と日本(2)》,《思想》(468), 1963年6月,pp.863-876)。這種將中國的“政治社會與普通社會、國家與一般民眾看成是彼此之間毫無聯系,且各自相互獨立、封閉的社會”并非內藤湖南所獨有。將中國看成是“畸形國家”加以蔑視的內田良平,同樣是基于這種國家與社會、民族與文化相互分離的視線(《近代日本の中國認識:徳川期儒學から東亜協同體論まで》,以文社,2011年,pp.120-132)。這就是為何在近代日本,不論是“興亞論”還是“脫亞論”者,在討論起中國問題(大陸問題)時都仿佛是闖入一片無人之境,肆意妄為的原因。

二戰戰敗后,戰前日本引以為傲的“東洋學”在“大日本帝國”破滅的現實面前失去了其合法性與有效性。正如野原四郎在1946年所指出的一樣,內藤湖南的《中國論》“實際上是在為日本帝國主義侵略政策出謀劃策”。在此后很長一段時間,這種“政治正確”的確影響了日本人回顧與反思內藤湖南學術遺產。在某種意義上,作為美國學者的傅佛果反而更有優勢。正如他在書中指出的一樣,“內藤湖南的整個學術工作絕不是‘帝國主義’這樣一個過于單純化的概念能夠概括與評價的”,但這“并非是為了否認湖南與帝國主義之間的關系”,而是“只有從一個廣泛的視野來把握湖南的學術,并從中揭示其思想發展變化的源流,才有可能對他有一個整體性的理解”。無疑,傅佛果的論述是非常出色的,而此書的成功也推動了中日兩國學者的相關研究。但真正的問題是,像內藤湖南這樣一位百科全書式的歷史學家,也曾標榜自己尊奉“樸學”,重視學問的“實證性”,這樣“客觀的”知識體系如何賦予了帝國的合理性與合法性。

(附識:“滿洲”、“大日本帝國”等稱呼具有濃厚的帝國主義意識形態色彩。本文為還原當時的歷史文化語境,在原文引用之際,僅將此作為“舊歷史名詞”加以使用,故未加修正,特此說明。)

(作者系東華大學外語學院副教授;復旦大學歷史系博士后)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司