- +1

山西壁畫將展蘇州,金代墓室整體遷移呈現

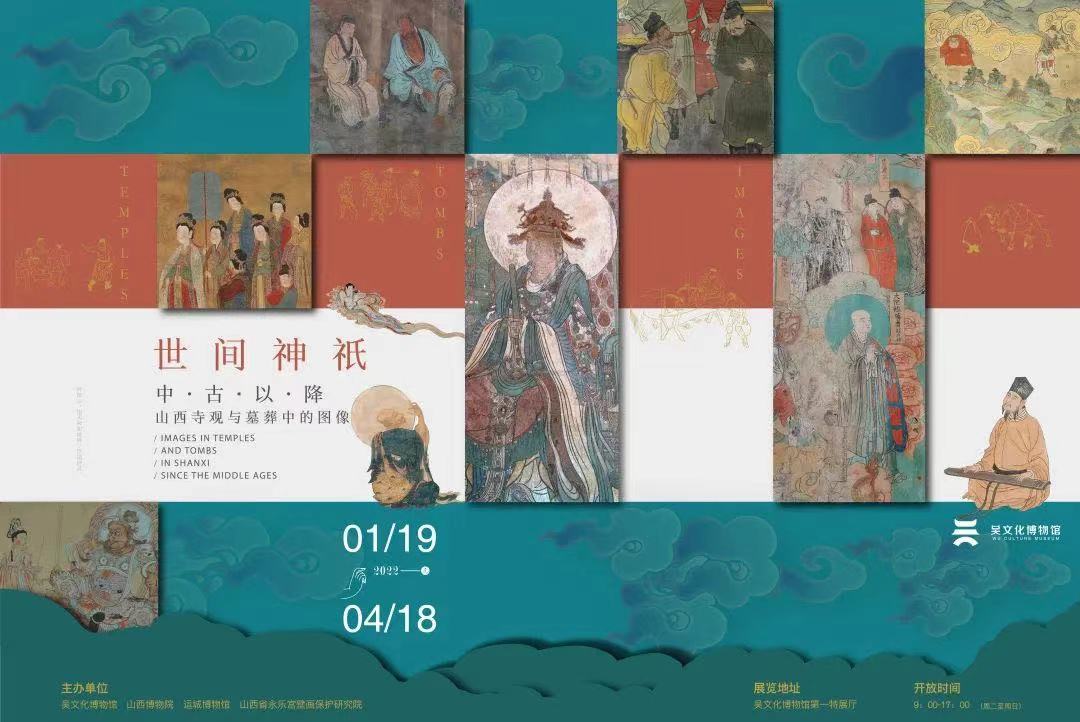

澎湃新聞獲悉,1月19日起,“世間神祇——中古以降山西寺觀與墓葬中的圖像”將在蘇州吳文化博物館展出,此次展覽攜手山西博物院、運城博物館、山西省永樂宮壁畫保護研究院,遴選百余件文物展品。

展覽跨越唐宋金元明,以墓葬壁畫與磚雕、寺觀壁畫與水陸畫為著眼點,其中特別將山西博物院藏郝匠金墓墓室,整體遷移至展廳,觀眾可以走入其中一覽金代民眾所構建的“往生后的世界”。

郝匠金墓,金代(1115-1234),長605厘米,寬321厘米,高300厘米,2013年山西晉城市區郝匠村出土,山西博物院藏

中古以降,隨著商品經濟的活躍,市井文化興起,民間信仰觀念隨之發生變化。作為寄托逝者和生者多重祈愿的場所,墓葬和寺觀,地下與地上,逐漸形成了一套內涵豐富而又區別于文人畫的圖像藝術系統,堪稱民間藝術瑰寶。

多重祈愿墓中顯

普世價值觀下,人們認為墓葬是安置死者肉身之地,承擔了溝通生與死、連接地上和天上世界的功能,實則也可以理解為建筑、繪畫、雕塑、工藝美術等藝術形式的集合體,兼實用功能與藝術價值為一體。

本次展覽最大的亮點之一,即是陳列了山西博物院藏郝匠金墓墓室。這座具有代表性的金代磚雕壁畫墓被整體遷移至展廳,觀眾們可以走入其中一覽金代民眾所構建的“往生后的世界”。

郝匠金墓,金代(1115-1234),長605厘米,寬321厘米,高300厘米,2013年山西晉城市區郝匠村出土,山西博物院藏

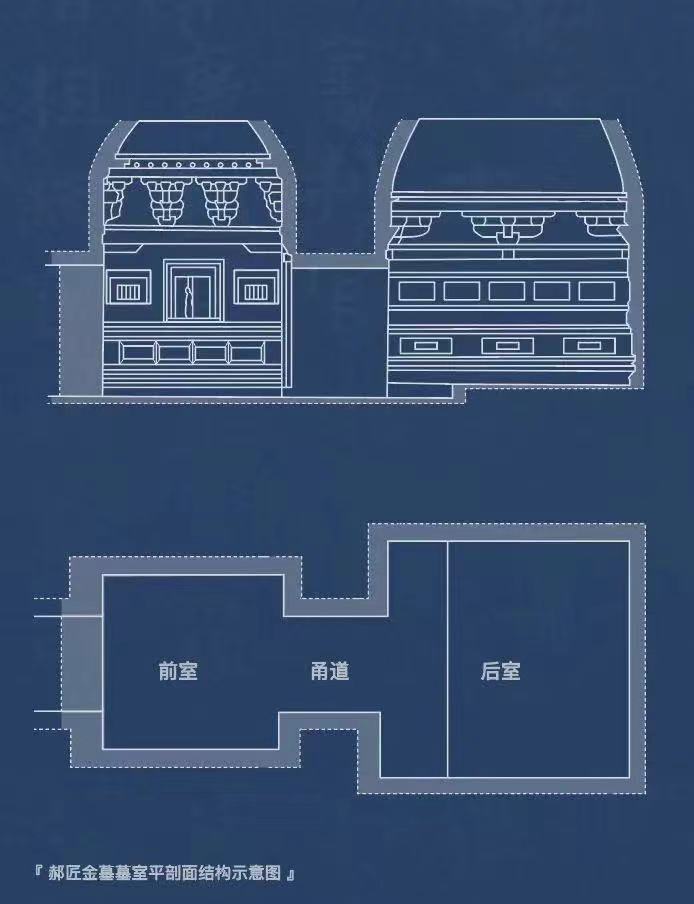

郝匠金墓(M1)為前后雙室磚券墓,墓室由墓門、前室、甬道、后室四部分組成。該墓室為典型的磚砌仿木結構雙室墓,墓室模仿了現實建筑空間,用墓磚及彩繪表現建筑結構,如古建筑中的倚柱、斗拱、梁枋、門窗等。

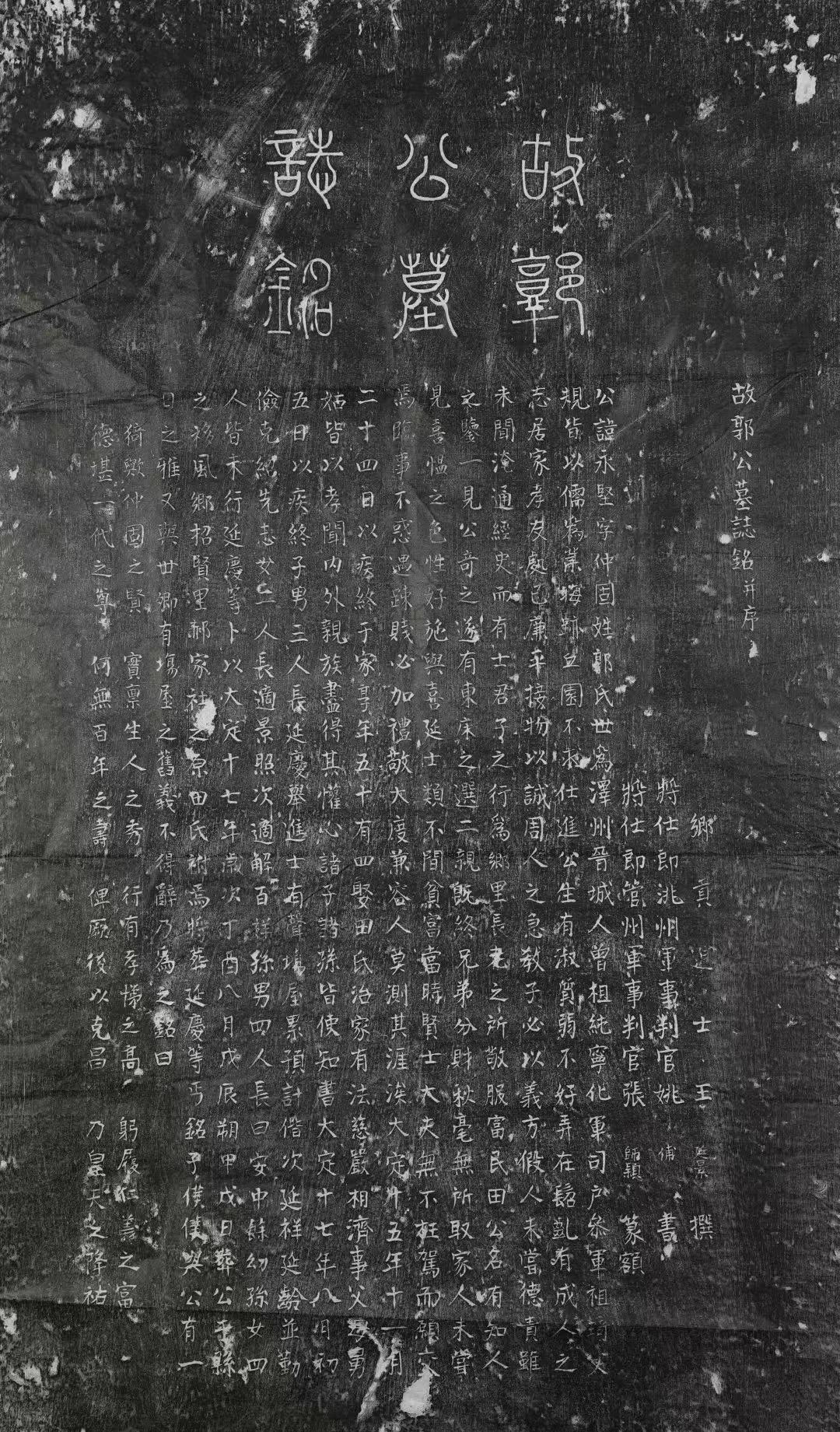

郝匠金墓墓志(拓片),金代(1115-1234),長118.5厘米,寬66厘米,山西博物院藏

此為郝匠金墓出土墓志,全文約500字。志文顯示墓主人名郭永堅,世居澤州晉城,卒于金大定十五年(1175年),從而為墓葬提供了準確紀年。銘文還敘述了墓主人的家世、生平、妻兒情況及埋葬地點,是研究金代地方歷史的重要資料。

中國現存壁畫主要分為兩部分:地面下的墓室壁畫及地面上的寺觀壁畫。墓葬壁畫內容多與墓主人的生前身后事有關,常涉及宴飲、戲曲、孝子等題材,具有強烈的生活氣息;而寺觀壁畫立足點在民間,承載了規范民眾行為、寄托民眾信仰的功能,題材多涉及宗教故事、教化人倫,以期構建民眾間的文化認同感。

雜劇圖壁畫,金代(1115-1234),高123厘米,寬117厘米,1994年平定西關村壁畫墓出土,山西博物院藏

壁面繪有男子五人正在表演戲劇。畫面中央直立一人官服裝扮,頭戴黑色展腳幞頭,雙手執捧笏板于胸前,神情嚴肅莊重。其余四人或手持鼓槌或妝容滑稽,神情動作詼諧,與端嚴的主角形成鮮明的對比,凸顯了畫面中的戲劇性。

仕途青云壁畫,金代(1115-1234),高158厘米,寬151厘米,2007年繁峙南關村金代壁畫墓出土,山西博物院藏

這組墓室壁畫包括墓門在內共有六組空間,墓門居南,壁畫分列墓室西南壁、西北壁、北壁、東北壁、東南壁,每塊壁畫中間都有一扇閉合的窗或門。以仕途青云為例,菱形格子窗右邊是一位頭戴長翅官帽,身穿圓領長袍的文官,正襟危坐在屏風前,桌案上有一疊公文。身后墨竹枝葉繁茂。左邊繪有五名侍女和一名髡發侍童,分別手捧珊瑚、包袱、銅鏡、渣斗等物,面向文官徐徐而來,反映了富足的仕宦生活。

婦人啟門磚雕,金代(1115-1234),高43厘米,寬35厘米,厚8厘米,山西省稷山縣出土

婦人啟門是宋金墓葬中常出現的圖像題材,表現為門微啟,婦人傾半身掩于門扇之后,手扶門框,目光覷向門外,衣衫發髻清晰可見,人物身著對襟窄袖長褙子、長裙,頭梳單髻。

宋金時期,山西地區商品經濟繁榮,城市瓦肆中百戲品種繁多,社火等表演形式則在農村興盛,成為當時北方戲劇發展重心。在“事死如事生”的觀念影響下,熱鬧非凡的戲曲表演以磚雕的形式帶入墓葬,使亡者得以繼續享受人間歡樂。

“社火”舞獅磚雕,金代(1115-1234),高23厘米,寬33厘米,厚4.5厘米,1981年山西省新絳縣南范莊出土

獅形造型優美。六個小兒或戴幞頭,或梳丫髻,身著小襖窄褲,一同舞弄著大獅。獅前有二小兒,一人敲鑼開道,另一人執韁牽引;獅腹中一前一后有二小兒,扮作獅子的前后腿;另外二小兒雙手抱繡球,簇擁獅后。這一件磚雕形象活潑,在金代墓中較為罕見。

而在世間,孝文化是中國民間傳統文化的重要組成部分,具有推動民眾教化的社會意義。孝行圖像自東漢時期出現以來,不斷發展演變,本次展覽將展出一組反映孝悌人物的磚雕,意在帶領觀眾們一窺宋金時期墓葬中所呈現的二十四孝題材。

二十四孝——孟宗哭竹生筍磚雕,金代(1115-1234),高18厘米,寬24厘米,厚4.5厘米,1981年山西省新絳縣南范莊金墓出土

孟宗年幼時,父親離開了人世間,母親多病,想要鮮筍煮羹吃,正值寒冬,筍還沒有生出,孟宗不知道該怎么辦,跑到竹林里抱著竹子哭訴心中的痛苦,他的孝心感動了天地,地里生出了竹筍,他拿回家后做了羹湯給母親吃,治好了他母親的病癥。

世間神祇壁上觀

壁畫之大觀,當屬廟堂。寺觀壁畫以其巨大的體量和高超的畫藝詮釋著中國宗教藝術的獨特魅力。我們有理由相信,步入其間,面對高高在上的寺觀彩塑和壁畫神祇,虔誠的祭拜信眾內心將產生深深的震撼,進而產生特殊的信仰歸屬感。

降魔圖(局部),唐代(618-907),1974年臨摹于佛光寺東大殿,縱31厘米,橫148厘米,山西博物院藏

佛光寺始建于北魏孝文帝時期,唐時已成佛教名剎。該摹本原作被土坯墻封護,直至1964年將土坯墻拆除后發現,這幅壁畫中繪有天王、天女、力士、鬼怪、妖猴、青龍等形象。畫面設色簡淡,所繪人物生動靈活,確有"焦墨淡彩"的唐代畫風。

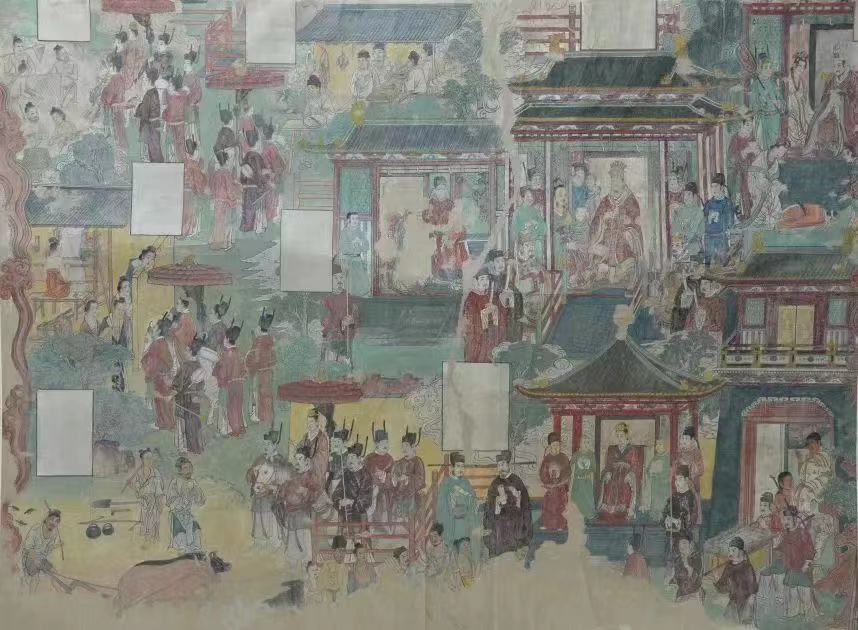

善事太子本生經變圖(局部),宋代(960-1279),縱144厘米,橫200厘米,1974年臨摹于高平開化寺,山西博物院藏

開化寺創建于北齊年間。寺中大雄寶殿東、西、北三面墻上壁畫創作于北宋紹圣三年(1096年)。該摹本原作位于西壁中部,故事出自《大方便佛報恩經》,描繪善事太子及隨行觀看民間農夫耕田、蠶婦織帛、漁民獵魚、屠夫賣肉等反映世俗生活的場面,在蠶婦織帛這一場景中,明確了宋代紡車和織機的形象,成為研究宋代紡織科學技術的珍貴圖像資料。

酒樓市井圖,金代(1115-1234),縱93厘米,橫92厘米,1975年臨摹于繁峙巖山寺,山西博物院藏

巖山寺文殊殿完工于金大定七年(1167年),四壁繪有金代壁畫,原作位于巖山寺文殊殿西壁南隅,畫面中酒樓臨水而建,形如方亭,酒簾高懸,上書“野花鉆地出,村酒透瓶香”以招徠顧客。樓內品茶飲酒、說唱賣藝、憑欄賞景者眾。樓外商販云集,各色人等熙熙攘攘。這種世俗場景真實反映了當時的社會風貌,堪稱“墻壁上的清明上河圖”。

賣魚圖,元代(1271-1368),1974年臨摹于洪洞廣勝寺水神廟,縱378厘米,橫202厘米,山西博物院藏

廣勝寺始建于東漢,全寺分上寺、下寺和水神廟三處。其中水神廟初創于唐,現存建筑為元延祐六年(1319年)重建,乃祈求風調雨順的風俗神廟。《賣魚圖》位于水神廟明應王殿東壁北部,表現了水神內府官員與漁翁交易的情景。畫面中五名頭戴烏紗帽,身著長袍,腰系玉帶的官員在庭院中進行膳食活動,一老年漁翁正在向其中一人售賣鮮魚。該圖可以視為元代社會生活的縮影,是極具生活氣息的佳作。

永樂宮純陽殿鴟吻,元代(1271-1368),高220厘米,寬216厘米,山西省永樂宮壁畫保護研究院藏

永樂宮亦稱“純陽宮”,是一組道觀建筑。此為永樂宮純陽殿東鴟吻,為20世紀60年代永樂宮整體遷建的時候替換下來,造型夸張,釉色艷麗。元代是以龍為題材的鴟吻的初創期,為明清兩代多樣形式的龍吻開創了先河。

三教合一水陸間

水陸法會相傳起源于南朝蕭梁時期,晚唐期間已具有一定規模。水陸畫是我國古代寺院或私人舉行水陸法會時懸掛的宗教畫,其上繪有佛、道、儒三教的諸佛菩薩、各方神道、人間社會各色人物等,繪畫題材廣泛,包羅萬象。

王仙圣母眾圖,元代(1271-1368),縱89厘米,橫69.5厘米,1974年臨摹于稷山青龍寺,山西博物院藏

青龍寺建于唐代龍朔二年(662),現存多為元明遺構。王仙圣母眾圖位于青龍寺腰殿東壁,是腰殿四壁“水陸畫”的局部,東壁所繪以道門神仙居多,用以主宰天地自然界及人間生活中的吉兇禍福,該畫色彩柔和協調,造型優美,衣飾飄然,栩栩如生,繼承了我國唐宋以來的繪畫表現技巧。

寶寧寺往古妃后宮嬪婇女等眾圖,明代(1368-1644),縱116.2厘米,橫60.9厘米,山西博物院藏

寶寧寺為山西省右玉縣的一座大寺。據明成化十年(1474年)碑記,寶寧寺創建于明英宗天順四年(1460年),寺內原有明代水陸畫一堂,現存136幅,內容為反映釋道神祇、世俗人物和社會生活的人物畫,三教人物俱全。此畫以左側第一人后妃裝扮者為主,宮嬪婇女侍立于后。畫中女子皆衣著華麗而面相莊嚴,渲染出古代宮廷中的肅穆氣氛。

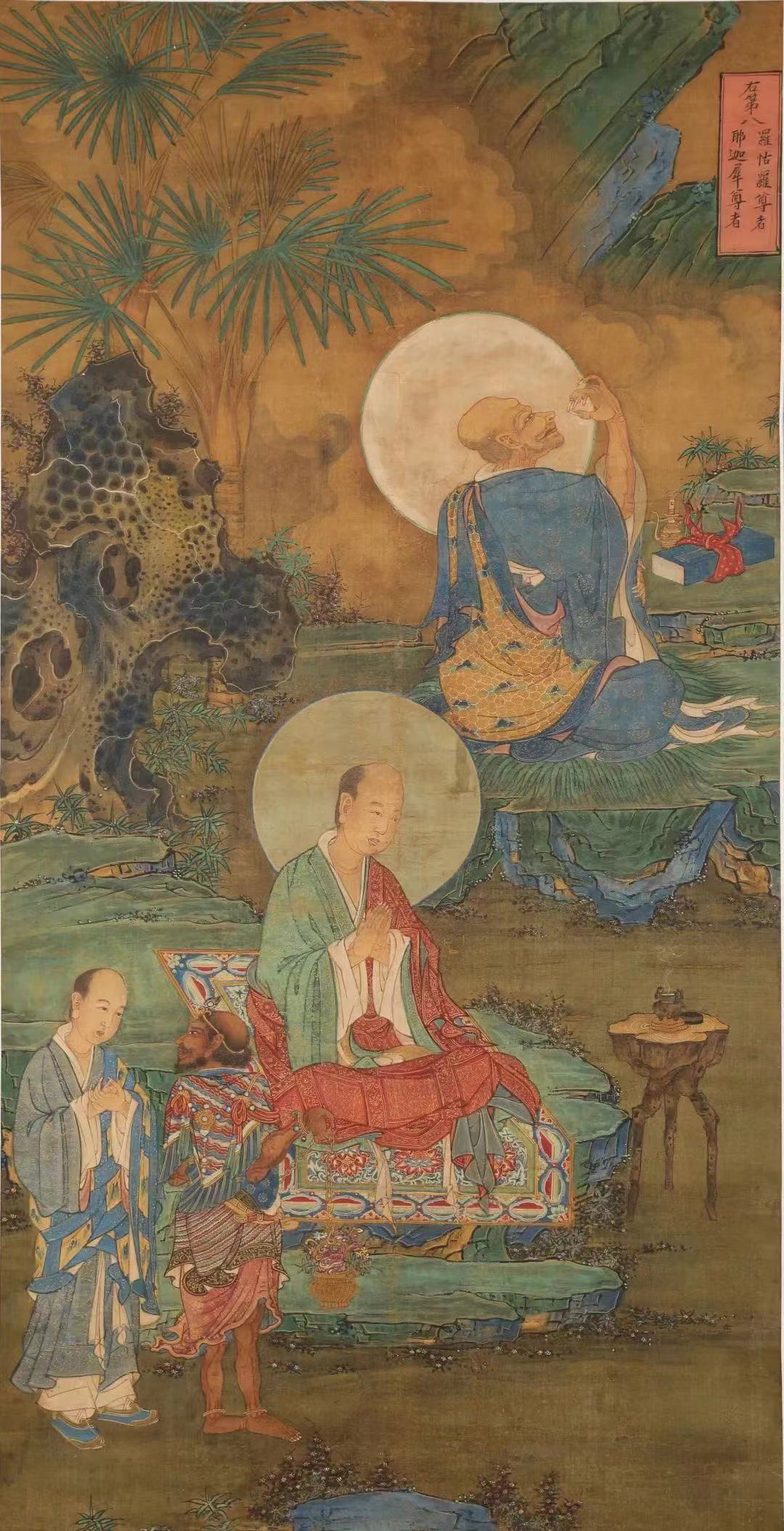

寶寧寺羅怙羅尊者、那迦犀尊者,明代(1368-1644),縱119.4厘米,橫61.7厘米,山西博物院藏

畫中繪兩羅漢尊者坐于棕樹下,上部一老年尊者身披袈裟坐于磐石蒲團之上,一手作勢,雙目矚望。旁邊石上置經一函、壺一把。下部一年輕尊者合十坐于磐石地毯上。兩尊者姿態不同,神情各異。

“灶神”水陸畫軸,明代(1368-1644),縱134厘米,橫99厘米,運城博物館存

山西省聞喜縣吳呂村有一座元明時期的稷王廟,水陸殿內曾留存有一堂明代晚期的道教水陸畫,現存41幅,從內容看可分為道教主神三清像、朝元仙仗圖、道教神像、道教護法神將、道長畫像五類。藝術上承唐宋遺風,人物具漢官威儀,又以工筆施重彩,集恢弘精致于一體,是彌足珍貴的道教題材水陸畫。

“灶神”,傳說是玉皇大帝的兒子,由管一家飲食到主司一家人的平安福祿,并一年一度上天稟告玉皇大帝,故民間祭祀時寄望其“上天言好事,下界保平安”。

星移斗轉,在近千年的漫長歲月里,這些流露在寺觀和墓葬中的神祇崇拜、佛道信仰不斷走向吸收融合,最終,以“三教合一”為特征的中國傳統民間信仰體系,在這些獨特的物質遺存和神圣的圖像藝術中得以賡續。

邁進數百年前的敘事空間,觀摩中古以降民間信仰在中國北方山西地區的生動實踐,感受宗教與個體的互動,認識信仰與社會的聯結,回溯過往的精神家園。

此次展覽將持續至2022年4月18日

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司