- +1

許子東:文學的時代意義,可能過一百年以后更大

根據魯迅同名小說改編的電影《阿Q正傳》(1981),嚴順開(左)飾演阿Q。

“文學的時代意義,

可能過一百年以后更大”

——學者許子東談20世紀中國小說

本文首發于南方周末,作者南方周末記者付子洋,責任編輯邢人儼,已獲得授權。其他媒體未經授權不得轉載。

2021年,學者許子東有兩件事引起不少關注。在電影《第一爐香》中,身為張愛玲研究者,許子東以兩秒鐘的短暫鏡頭,客串半山豪宅陽臺上的香港富商,演技毫無違和感,甚至有網友調侃,比主演讓人入戲。

另一件事是,他的新作出版。21世紀初,身為香港嶺南大學中文系教授,許子東在鳳凰衛視《鏘鏘三人行》擔任嘉賓,同今天“破圈”的羅翔、劉擎一樣,他是最早一批進入電視領域參與公共討論的知識分子,也是竇文濤主持的談話類節目《圓桌派》的常駐嘉賓。

近年來,許子東也出現在播客、B站等平臺,新書便是脫胎于他的播客節目《20世紀中國小說》,這本六十萬字巨著,用編年體形式,從晚清梁啟超的政治幻想小說《新中國未來記》開始,寫到劉慈欣的《三體》,繪制了一張20世紀中國小說的地圖。他在微博調侃,這是自己迄今為止寫過最厚的一本書,“陳平原說標志著許子東已重回學術圈”。

許子東重視文本閱讀,用他的話講,更重視一篇一篇讀過去的“笨人笨方法”,有點像英美“新批評”的研究方法。許子東發現的第一條線索是,20世紀中國小說,從晚清的梁啟超、李伯元讀起,還是從“五四”的魯迅、郁達夫讀起,有很大不同。

以哈佛大學東亞語言與文明系教授王德威為代表的海外漢學界,從現代性理論出發,認為“沒有晚清,何來五四”。中國大陸學術界大都認為“五四”以前是舊民主主義革命,往后是新民主主義革命,因此不同意現代文學是從晚清開始。如果從作家出發,晚清四大名作(注:《官場現形記》《二十年目睹之怪現狀》《老殘游記》《孽海花》)的作者,大多是上海租界報人,并不如魯迅、胡適等“五四”文化名將,在時代的潮頭掌握船舵,搖旗吶喊,光彩奪目。

許子東從文本出發,發現有別于理論先行的文學史線索。一般認為“五四”文學有四個特點:白話文、憂國憂民、批判寫實、反禮教。但許子東發現這四個特點,“至少三個晚清都有了,晚清小說都是白話文,也感時憂國,也批判寫實……”

“如果從李伯元、梁啟超開始讀,會發現20世紀中國小說的第一個階段,主題是批判‘官本位’,認為中國社會出了毛病,主要是官員統治階層的問題,他們欺負老百姓,所以我用了一句話簡括:士見官欺民。”而到了“五四”,官員卻幾乎從小說中隱形。許子東給出了一些解釋,例如魯迅等人不再認為“官本位”是中國的核心問題,知識分子仕途受阻,以及民國的審查制度比清朝更嚴等。直到延安時代,官員形象才重回現代文學舞臺。

“這樣一來,百年文學史的框架不就有很大的變化了嗎?所以文學史從哪里開始很重要,很不一樣。”許子東對南方周末記者說。

更為重要的是,這些作家或多或少都在書寫各自眼中的中國故事。無論是影響現在無數在一線城市打拼年輕人三觀的《平凡的世界》,批判貪腐的《官場現形記》,還是強調革命與青春的《家》《春》《秋》,都見證了文學對社會政治相對獨立的價值。一部文學作品的價值,“可能過幾十年,過一百年以后,它的意義更大”。

01

“魯迅并不認為全世界人都有阿Q精神”

南方周末:2021年是魯迅140年誕辰。你說阿Q精神的生命力在于,它既存在于民間,也屬于官場;既是官疾,也是民疾。這如何理解?

許子東:晚清小說里,李伯元他們認為中國有問題,壞就壞在官員,尤其是到了《老殘游記》,貪官不好,清官更壞。魯迅看到了辛亥革命前后的教訓,發現這些所謂不好的官下去之后,上來的也未見得好。魯迅有一段話說,“革命以前,我是做奴隸的,革命以后不多久,就受了奴隸的騙,變成他們的奴隸了。”魯迅在1920年代中期有一個散文《燈下漫筆》,提出中國歷史的兩個階段,一個是坐穩了奴隸的時代,一個是坐不穩奴隸的時代。他引用了《左傳》的一段話,天下人分十等,每一等都是服從上面。人民文學出版社的注解是說,十等人,前面四等是統治階級,后面六等是非統治階級,把它分成兩類。

但我覺得這不是魯迅的原意,魯迅沒有把這十等分成兩類,魯迅甚至解釋說最底的一層,下面不是沒人了嘛,他說不用擔心,他還有老婆,還有兒子。魯迅再說,你也不用擔心他的兒子,兒子將來長大了,又會有他的兒子。意思是魯迅在這里看到了所謂被欺負、被壓迫的人,也會壓迫欺負別人,所以這個結構幾乎是無窮的,你看阿Q所有活動的轉折點是他去欺負小尼姑,這是魯迅覺得國民性里最需要被改造的東西。

同情被侮辱被損害者并不是“五四”的特點,嚴格說來杜甫“三吏三別”就有了,晚清尤其厲害,寫各種各樣民眾被官員欺負。但是“五四”的特點,尤其魯迅的特點是,被侮辱被損害者,只要他有機會,也會去侮辱損害別人,這就是阿Q的靈魂。后來魯迅去世的時候,蓋在他身上的旗幟是民族魂。不僅歌頌中華民族的偉大,同時也批判國民某些劣根性。

南方周末:關于被侮辱被損害者,也可能侮辱損害他人,你說這一主題在后來一些重要作品中也有延續。你認為,20世紀中國小說里,對這一主題的刻畫最深刻的是哪部作品,或者哪個部分?

許子東:你說得對,被侮辱、被損害者在什么情況下也會侮辱、損害他人,這是現代文學一個重要的主題。最好的作品,在魯迅來說當然最典型的就是《阿Q正傳》,別的作家那里最好的是張愛玲的《金鎖記》,曹七巧上半生是被人欺負,下半生是欺負別人。同樣的道理還有《駱駝祥子》,他被人搶了車,然后偷駱駝。主人公也是一開始善良,被人欺負,到最后他墮落了,欺負別人,當然他還是被人欺負。這幾部是最典型的,可以說是中國現代文學真正的主題。

南方周末:對二十世紀中葉之前的現代文學來說,這些是真正的主題?

許子東:對。當然了從理論上也存在很多爭議,到底這種國民性是不是中國人特有,還是說全人類,凡是弱勢群體都會出現的情況,這個在學術界也是有很多爭論的。比方說今天很多人同情黑人,黑人的命也是命。可是前一陣襲擊亞洲人,有很多是黑人做的,受了特朗普的煽動,在街上襲擊亞洲人,把越南人當做中國人。人們也要思考,是不是人類有這個共性,弱者要找更弱的人欺負,甚至很多人也會講到動物界的情況,恃強凌弱。

但是魯迅卻不這么看,魯迅在俄文版《阿Q正傳》序言里面解釋為什么要寫阿Q的時候,特別講到元朝中國人分成多少類。所以魯迅基本上有點把中國的國民性和最近一千年里大部分時間被異族統治,把這個特殊的社會歷史因素放進去考察。換句話說,魯迅并不認為全世界人都必然有這種阿Q精神,或者至少他覺得為什么中國人會比較突出,比較多一點,長期被異族統治是一個重要原因。特別是到了清朝,統治我的是我不相信的,是我反感的,但是只要我的日子過得下去,那我就活下去吧。可能魯迅認為這是中國人奴性的一個主要原因。毛澤東后來特別強調魯迅精神,就是沒有絲毫的奴顏和媚骨。

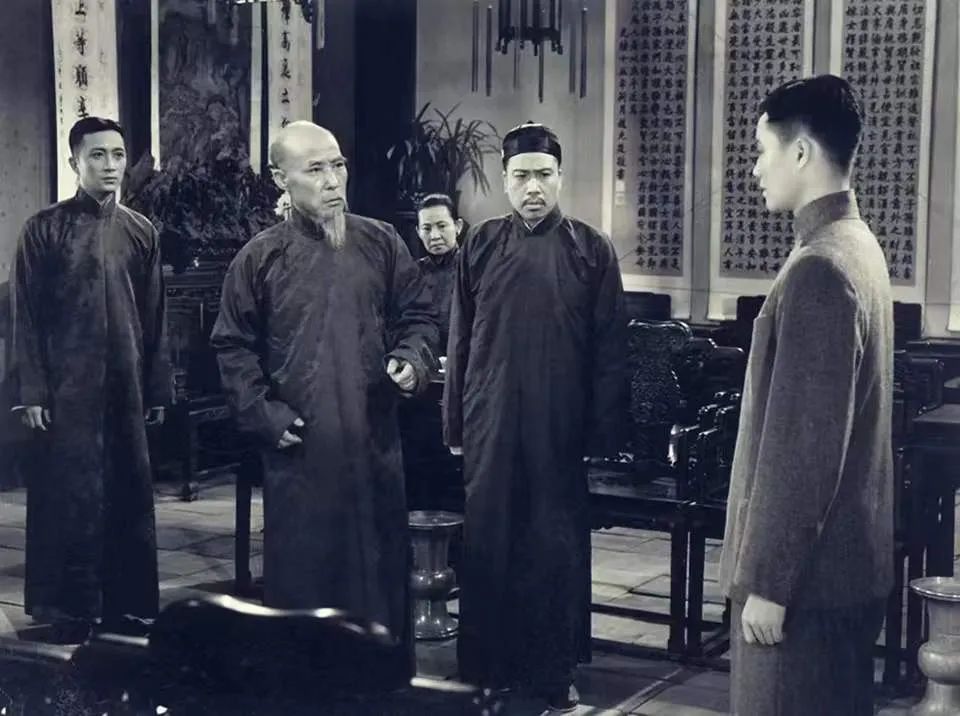

根據巴金同名小說改編的電影《家》(1957)劇照。

02

“她們的愛情觀都比張愛玲要‘正’一點”

南方周末:2021年最受關注的一部電影是《第一爐香》,大家也津津樂道你在電影里的出演。你怎么看這部電影,尤其是你對張愛玲、許鞍華和王安憶都很熟悉,你怎么理解許導和王安憶的改編意圖?

許子東:首先我想說在目前整個文化環境當中,在《長津湖》壓倒性票房勝利的旁邊,還有張愛玲小說改編的電影,這本身是文藝多元百花齊放的現象,應該充分肯定。

第二,把一個繼承了晚清海上花傳統,兼有鴛鴦蝴蝶派外表的小說,要改到今天大眾趣味和審片部門能夠通過,我非常理解制片方的處境和策略。具體怎么處理,簡單一句就是,原小說是青樓文學的遺產,薇龍對男人的感情是一種畸形的“愛”,不能用今天一般意義的愛情來衡量。打個比方,有點像王佳芝對易先生的愛,你也可說她有愛,但那是什么樣的愛,當然是變態的畸形的愛,你犧牲了革命,犧牲了自己,但它也是愛,當然它被李安拍得比較合理。

同樣道理,今天要把張愛玲青樓文學的主人翁,通過女主角的表演,改編成一個現代大家可以理解的故事,純潔的女人愛上了渣男,做出絕望的掙扎,我愛你這個沒良心的,這個是點題了。換句話說,有意無意,王安憶和許鞍華可能是有策略考慮,也可能是她們的本心,因為她們的愛情觀都比張愛玲要“正”一點。所以電影后半部分就往傳統定義的愛情方向撥了一撥。男主角還會吃醋,女主角還試圖改造這個花花公子,有點像《傾城之戀》的那種味道。到最后,他們好像也不是完全沒希望了,等等。

這么一來,傳統的張迷就覺得把張愛玲變得有點心靈美了,所以很多人不滿意。但其實很不容易了。一方面我也認為有很多批評意見是好事情,說明電影引起爭論。如果一部電影出來,100%全部都是只準說好,不準說壞的,未見得是好的現象。但是也有一些人隨大流,跟著踩幾腳,完全沒考慮這是一流作家跟一流作家的對話,一流導演跟文學經典的碰撞。我最早看樣片的時候,也跟許鞍華說,我都擔心啊,你這樣讓人看了以后很壓抑,最后她是想辦法給它一點光明,但是跟張愛玲原來的基調(不一樣)。這個電影前面四分之三都是跟小說的,沒有特別大的變化,最后四分之一改得比較厲害。

我比較不大滿意的是,有一些小說里重要的話,本來是由女主角跟敘事者兩種不同聲音混起來說的,因此既可以理解成是這個女主角非常聰明,也可以理解成作家很有批判力。但是改編劇本的時候,有的話就塞到了別的角色身上去了。

我舉兩個例子,一個是女主角說的,房子弄成這個樣子是給英國人看,這是一個非常精彩的判斷,有點像后來批判東方主義的觀點。但是把這句話放在范偉身上,一個老商人來講這句話就不出奇了。還有一段是試衣服,女主角坐在床上說,這不是長三堂子進個人嗎,說明她意識到自己身份的改變。但是這句話電影里好像變成別人說的,這個情況就不一樣了,別人當然能看出這個女的身份的變化,所以這些地方都是值得推敲的。因為張愛玲小說的一個重要特點,就是她故意混淆敘事者和女主角的視角。這種方法很多文學都有,很多藝術都有,但張愛玲用得很特別,她小說里最精彩的段落,這句話你搞不清楚是誰說的,要是給其他人物說就不同了,這些地方是值得推敲的。但是總體來說我覺得挺好的。

南方周末:你認為電影總體來說挺好的?

許子東:對,大大擴展了張愛玲的影響,使很多人注意這部作品。本來張愛玲的《第一爐香》,影響不如《金鎖記》《傾城之戀》《紅玫瑰白玫瑰》,甚至《小團圓》,可是現在很多人,張愛玲別的都不知道,只知道《第一爐香》。

許子東(左)在許鞍華執導的《第一爐香》里客串香港富商。

03

“《活著》的正能量是經歷了再大的災難,照樣活過來了”

南方周末:你說《活著》是幾十部當代小說的縮寫本。一直以來《活著》也受到一些詬病,比如堆砌苦難,比如“只講厄運,不講惡行”,比如“很苦很善良”,一個家庭要遭遇那么多災難,最后人死光了,這個故事其實是很難成立的,像家珍這么善良的人物也是很難讓人信服的。但你提到一個很有意思的觀點,余華是用一波一波世事難料的細節沖擊讀者。時至今日從銷量和影響來看,《活著》最為成功。能不能舉幾個例子,談談細節在《活著》當中的作用?

許子東:《活著》,要從故事大綱來講,幾乎沒法寫,但是作家用了兩個方法,使得這個作品一直到今年還是最暢銷的,不斷地暢銷。

它的第一個處理是,小說里出現了很多壞事,但是沒有壞人。我們講官員形象貫穿百年,晚清最突出,官員大部分都是壞的。“五四”存在,但他們不直接出來,出來的只是爪牙,但官是壞的這個前提是沒有變化的。到了延安之后,官員就出現了兩種,一個是好官,帶領人民反抗反動派,另一個就是反動派,壞官。

《活著》里面有一個縣長,老婆生病了,就叫學生排隊去獻血。主人公福貴的兒子跑步跑得快,最先報名。他們開始不讓他獻,后來別人的血不合適,就讓他獻了,可是他抽血抽得太多,抽死掉了。你想余華這個情景是真夠煽情的,抽血就直接抽死了。抽死掉以后,他老爸就跑去了,醫生問他名字以后,說你怎么只有一個兒子啊。這個人是縣長夫人嘛,這一下子矛盾就激化了,就變成要出現晚清小說的官民矛盾了。這時候縣長出來了,縣長是誰呢,縣長原來跟福貴當初在國民黨抓壯丁的時候,一起當兵的,比男主角的年紀還小一點,換句話說他們是老相識。你看這個細節重要吧,這一下矛盾就緩和了,不管怎么樣,男主角就不怪他了,因為是熟人。后來這個縣長“文革”被斗,男主人公家里還要保護他,勸他不要自殺。這個細節起什么作用,證明做了壞事的縣長卻是一個好人,他跟下面的民眾,沒有階級矛盾。

第二點,有一些細節,真是設計得好。比方說,家里要給兒子讀書,沒錢了,就把女兒送給人家。女兒在人家家里很苦,偶然回來就算像探親一樣,老爸還是要把她送回去。送回去就把她背在脖子上,到那家人家門口,就把她放下來。放下來就不舍得了,就用手去摸這個女兒的臉,女兒那時候大概十來歲吧。小說就寫,女兒也用手摸摸我的臉,這個我就是福貴。這一筆精彩啊,爸爸摸女兒的臉是常情,女兒摸爸爸的臉這就是奇筆了。這一筆,女兒一摸爸爸的臉,爸爸心就軟掉了,背起來就往回走,沒跟她說。女兒還不知道,走了一段路,女兒發現不對啊,這是回家的路啊,女兒也不說什么,就把爸爸的脖子抱緊了,爸爸就把她背回去了。

回到家里把女兒一放,就說餓死也不把女兒送走了。這是很小的細節,但是它體現了什么,體現了中國人的“宗教”,中國人的“宗教”就是家啊,一家人啊,沒有上帝,沒有天堂地獄,就是一家人,雖然他們最后都死掉了,但是這份感情是真的。《活著》表面上死這么多人,它其實有個正能量,它的正能量是經歷了再大的災難,照樣活過來了,拉著家人的手不放,家人也沒有背叛,家沒有破敗。所以余華的細節使得他這個小說感動一代一代的讀者,它應該是影響了幾十年的讀者。我剛才講它的總體框架是非常困難的,但是他還是展開了。

南方周末:剛好今年余華出《文城》了,你之前在采訪中說,整個作品的寫作過程是很叫人失望的,作家先寫前面,隔了六七年再寫后面,有些地方是經不起推敲的。

許子東:《文城》我覺得有點意外的成功,可能超出余華原意。余華的原意是想寫一個傳奇,寫了幾年以后寫不下去了,就把它放下了。隔了若干年之后,又把這個故事再寫一遍。這個小說里面男主角抱著個小孩,身上帶了這么多東西,到處流浪,我是在想13塊金條,你帶著走得動走不動啊。這是下雪天啊,小孩掉下來啊,諸如此類的,很多細節是經不起推敲的。而且還有一點我也挺不滿的,就是他把土匪寫得很壞,很概念化。但是我覺得這個小說非常突出的一點,他寫了一個女人同時對兩個男人有真情實感。現代小說很多都是寫男人對兩個女人不知道該怎么辦,這種蠻多的,但是幾乎沒有一部小說寫一個女人同時深愛兩個男人。當他第二部寫完之后,人們又會再回去看他的第一部,就會理解這個女的之難。在這一點上,《文城》有它非常重要的地方。

04

“現在日常生活也是宏大敘事”

南方周末:你之前談過張愛玲小說中的審母意識,對“五四”以后女人和母親這雙重身份的矛盾沖突消長重合,張愛玲有長期的探索。能就其中比較精彩的地方講講,為什么女人和母親、女兒和母親的關系有這么大的張力?

許子東:剛才講《阿Q正傳》國人被欺欺人,《金鎖記》中的七巧則是第二個最好的人物形象,七巧和阿Q那個時代那些欺負人的奴隸相比,更強調女性身份,女性被欺欺人在七巧身上體現得淋漓盡致。七巧沒有別的人可以欺負,她就欺負自己的孩子。她的母愛,第一是無微不至的關心,也是無微不至的控制。第二她分分鐘要兒女感恩,子女對父母感恩是美德,是好的事情,但是父母要求子女你要感恩,就是另外一回事了。比如把她半大的腳放在兒子的脖子上,叫兒子幫助她燒鴉片,還要講他的床事,口口聲聲講的是我把你拉扯到這么大,你怎么樣對我表達孝心,你幫我燒鴉片啊。對女兒也是那種,我為你們犧牲啊,為什么沒有愛情,我是為你們作出犧牲。換句話說把自己的痛苦變成了子女欠她的債,索取感恩是七巧很重要的一個特點。還有第三個特點是,即便是壓迫自己的子女,她男女還有分別,她對兒子你要什么我就給你什么。你要女人,我給你找個老婆。找了老婆不滿意,我再給你找一個。為了你不出去,就讓你抽鴉片。總之你要什么,我就給你什么,好的壞的都給你。那女兒呢,正好相反,你要什么我就不給你什么,你要讀書我不讓你去讀,你想要放足,我還是要給你裹腳。所有這些背后就是,小說里也有寫,女人都是同行。后來《小團圓》里更加深化了,她寫出了母愛當中惡的成分,女人都是同行嫉妒。這些因素使得《金鎖記》變成了魯迅以后中國現代最偉大的小說,這是有道理的。

南方周末:丁玲和張愛玲有一個很有意思的對比。1941年丁玲在延安發表《我在霞村的時候》,兩年以后,張愛玲在日據上海發表《沉香屑·第一爐香》,兩個女作家的路線看起來差別很大,但你說這兩個故事“女性身體在男性壓力下又被迫又自愿的特殊掙扎和困境卻是相同的”。

許子東:具體到這句話其實也是一個書寫技巧,因為我是以時間排的,就會出現這樣精彩的局面,同樣是四十年代初,整個中國文壇最重要的作品,一個是延安丁玲的小說,一個是上海張愛玲的小說。這其實是一個湊巧,是我們回過頭來看,正好她們在一起。她們故事是很不一樣,共同點都是女性身體被男人糟蹋、蹂躪、爭奪。但是這兩個作家確實很值得放在一起討論。張愛玲后來在美國申請研究基金,她只申請過兩個,一個是《海上花》翻譯,后來她就寫《紅樓夢魘》,另外一個她申請沒成功,就是研究丁玲。你想有意思吧,張愛玲在這么多作家里面,別人不研究,她要研究丁玲,這個很有意思。這兩個人還有很多相似之處,比如她們出名都是23歲。張愛玲的《第一爐香》整個故事就是丁玲最早的一篇小說《夢珂》,差不多一模一樣的故事,一個小地方女的,到了大城市,被各種各樣東西誘惑。內容非常相似。

從文學史上看,這時候男作家寫愛情故事,很仔細寫女的長什么樣,性格怎么樣,生活怎么樣。但是不寫男的長什么樣。比如我現在問你《傷逝》里涓生長什么樣,郁達夫小說男主角長什么樣,茅盾小說《創造》男主角什么樣,不知道。那為什么男的不寫男的呢,這就很有意思了,用今天女性主義文學批評來評論,男作家假定女的愛上我,不是因為我的相貌,不是因為我是小鮮肉,顏值,而是因為我的才華,我的性格等等。換句話說,小說是給男的看的,用男的眼光看世界,因此他不看自己。

什么時候出現不同的愛情小說呢?就是從丁玲、張愛玲開始,丁玲最開始《莎菲女士的日記》寫了一個南洋僑生長得很好看,女的看到就想吻他,這是最早寫女性情欲,1928年。《第一爐香》《傾城之戀》,到后來《小團圓》更明顯,寫男“性”對女人的吸引力。所有作家里寫男人性魅力的就是張愛玲和丁玲。她們的政治觀念完全不一樣,她們的女性觀點有相同的地方。

南方周末:你說整個20世紀中國小說都在講述中國故事,都在記錄“革命”,夏志清也認為太關心中國問題,可能成為藝術上的局限,“obsession with China”。但你還有一句話,魯迅是一座山,很多作家是后面的山,張愛玲是一條河,繞過去了。意思是區別于主流左翼文壇,張愛玲是一個異類,但她關心的很多問題成為永恒,所以百年之后我們還能看見張愛玲。具體到你講的20世紀小說都在記錄革命這句話,你覺得她是一個例外嗎,還是說她也包含在這種革命傳統中?

許子東:這看你怎么定義革命這個概念了,在1943年張愛玲不是革命的,而且她很明白,當初傅雷就寫文章批評她,說你寫《金鎖記》反封建是好的,但是你的《傾城之戀》這些就沒意思了,連環套。張愛玲就寫文章幫自己辯護,就說你們男的都是寫超人的,我們女的是寫常人的,你們要的是革命,我們要的是和諧。還說你們革命的目的不就是要和諧嗎。從當時的情況來看,張愛玲當然是偏離革命的,她是一個非常小的支流。最寬容的人就說,你也允許一些小市民,他們不會革命,但他們不反動,不下流,就好了。你也可以說我們這一片都是偉大的山區,山下面有一點小河,也沒什么關系。

但是到了至少20世紀90年代以后,革命這個宏大敘事漸漸地就轉為日常生活了。講得再具體一點,在當時,魯迅、巴金、老舍他們是宏大敘事,張愛玲是日常生活。到了20世紀末21世紀初,現在日常生活也是宏大敘事。在這個意義上,張愛玲的作品現在讀者多了,因為它暗暗契合了城市人口增加,一男幾女、一女幾男的這種愛情悲劇增多了,老百姓的悲歡離合變得重要了,這都是張愛玲作品現在受人重視的原因。但是一點都不妨礙魯迅和剛才講的文學主流的偉大意義,評論家恰恰是要注意他們之間相通的地方,就是我們講的魯迅揭露國民性和《金鎖記》批判的國民性,它們相通傳承的地方。

南方周末:我讀到《家》這一章很感慨,好像《家》當中展現的少爺和丫鬟跨越階層的愛,張揚個性、愛情、青春,反抗禮教家長專制,和現在的時代語境有點隔膜了,現在反而更現實,更講究門當戶對,個體和家庭的利益綁定更為牢固,彩禮、香火等等。從這一點來講,《家》究竟是合時宜還是不合時宜呢?

許子東:曾經一度很多人覺得《家》那個時代的反封建,問題早就解決了,到了新社會,因為《家》寫的是萬惡舊社會嘛,甚至很多人覺得巴金的作品激情澎湃,但不是很深刻。但是今天你看很多地方婚嫁的彩禮數目看著都驚呆了,《家》里面很多我們認為早就過去的事情,現在照樣出現。一方面婚姻還是舊的標準,另一方面,一個丫頭和一個少爺這種階級隔閡,到現在穿越基因、階層也還是很難。《家》最核心的內容就是事情沒有對錯,只有位置高低,家里位置越高的人,他講話就越有權威。這是一個家庭規則,也會擴展為社會規則。這些東西一度中國人認為都過去了,可是到了最近幾十年,才發現生命力非常強,而且生命力強了以后,就看到兩個問題,也許巴金當時的批判太片面了,也許巴金的批判還不夠。但無論是哪一個,巴金的作品現在還是有價值,現在應該找一批顏值高的德藝雙馨的明星,來重新拍《家》《春》《秋》。

同樣的道理也在我前面講的晚清小說,“五四”也好,魯迅也好,都覺得晚清小說不那么重要了,因為它批判的“官本位”沒了,清朝沒了,皇帝沒了,官員將來從此就不同了。那為什么現在又有《人民的名義》這樣的作品,為什么后來作品里的官員又越來越重要,包括像《平凡的世界》。中國的知識分子也好,民眾也好,他們對于中國的傳統,這個傳統包括禮教、中國的文官制度、中國民眾的政治文化習慣,都不夠清楚。所以《家》也好,晚清小說也好,都見證了文學相對社會政治的獨立價值。換句話說文學的時代意義,可能過幾十年,過一百年以后更大,這是非常值得思考的現象,也是我寫這本書常常在感嘆,我寫之前或者是以前讀的時候沒有這樣的感受,現在才發現。

南方周末:你說梁啟超的《新中國未來記》其實是很不好寫的,如果請你設想,現在找兩三位一線作家,讓他們像《新中國未來記》那樣幻想未來五年、十年、五十年的中國,按照他們的寫作風格,你覺得可能會怎么寫,寫什么?

許子東:我覺得都會寫得很偉大吧,偉大新時代。當然了,每個人還是可以有自己的特點,賈平凹可以講古代傳統。但是這個就不能說預言了,當然他可以預言秦始皇墓開出來是什么樣的,王安憶可以預言幾十年之后出現新的母權社會。余華我不知道他怎么預言,人性黑暗,世界光明。

原標題:《許子東:文學的時代意義,可能過一百年以后更大》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司