- +1

在漠河,尋找“張德全”

65歲的李桂云站在窗前靜靜瞅著,臉上面無表情——這是一張殘缺的臉:兩頰皮膚棕褐色,眼窩處皮膚淺白,鼻子被削平,嘴唇浮腫,兩側耳廓處空空。左手五根手指沒了,右手手指少了一截,一層薄皮包裹著骨頭。

這是大火刻下的印記。1987年5月6日,大興安嶺北麓林區發生火災,火燒了28天,101萬公頃的森林被燒焦,211條生命被火吞噬,266人燒傷。

最近大火的歌曲《漠河舞廳》,背景即為一位名叫張德全(化名)的老人,妻子在1987年火災中遇難,老人此后未再婚,常到漠河舞廳獨舞,緬懷妻子。

如今在漠河街頭打聽,很少有人認識張德全,但許多漠河人和他一樣,命運在那場大火中改變。34年里,無數的“張德全”在廢墟上重拾生活,與城市一同生長,被時代浪潮裹挾著向前、老去。

2021年11月中旬,大雪過后的漠河街頭。本文除特殊標注外,均為澎湃新聞記者 朱瑩 圖

大火襲城

漠河位于中國最北端,與俄羅斯隔黑龍江相望。長久以來,它是極北、極寒的象征。從南方去漠河,通常要先到哈爾濱,再乘飛機或坐17個小時的火車才能抵達,路上至少一兩天。

這里夏有白夜,冬天下午三四點天黑,漫長的白晝和黑夜輪番接替。落葉松、樟子松和白樺,裝點著1.8萬平方公里的土地。市區卻只有14.1平方公里,幾條主干道,出租車5塊錢就可以逛完。

往年十月,漠河已大雪封山,但這年,天一直藍著,陽光明晃晃的。

天晴時的漠河。

2021年11月中旬,漠河第一場大雪終于落下來了。

李桂云喜歡雪,但她已經很久不能下樓了,只能站窗前瞅瞅。自十六年前患腦梗后,她的腿漸漸沒勁,走路顫巍,如今只能靠挪。身體的衰弱,伴著記憶的減退,剛說的話,轉眼就忘。

李桂云和老伴、孫女住在50多平米的公租房里,兩室一廳,三年前搬進來的。一天中的大部分時間,她在床上坐一會兒,躺一會兒,每天要吃止痛片和五六種藥,說話也費勁。

難受極了,就抽兩口旱煙,一天抽十幾根。

李桂云

“我這一生可難了。”李桂云說,“就見老頭以后我享點福,我還燒了。”

李桂云在哈爾濱雙城縣長大,十幾歲時,到內蒙古托河投靠大姐。高中畢業后被分到松嶺知青點,每天天不亮,帶著泡面、發糕上山,到林場放樹,劈柈子,啥力氣活都干,渴了喝雪,干到天黑,踩著凍硬的雪下山。

25歲時,她和只見兩面的呂德臣結婚了。呂德臣老家在吉林德惠縣,18歲來漠河投靠舅舅。當時正是大興安嶺開發初期,很多知青、工人來漠河尋求發展機遇。呂德臣到古蓮林場清林、伐樹,后來轉到森林調查隊,又到火車站裝車皮,到西林吉貯木場開絞盤機。

李桂云一開始沒相中,覺得他個小、沒文化,后來看中了他老實、人好。

1980年,呂德臣把她接到漠河。沒辦酒席,沒拍結婚照,這就結婚了。兩人住河邊的小草房,家里窗簾、桌子、新棉被,啥都沒有。新婚夜,兩人各蓋各的舊被子,想到快過年了,家里連土豆都沒有,相對而泣。

“別發愁,咱倆有手有腳的,還愁沒好日子過?”李桂云安慰丈夫。

第二年,兒子出生。

李桂云也進了貯木場,撿樹枝、清樹皮,工資按計件算,多勞多得,一個月幾十上百塊,有時幾個月不開支。

過了三年,單位分了個38平米的磚房。兩人拼命攢錢,慢慢置辦起沙發、立柜、電視機。

日子越來越好——如果沒有那場火。

在林區,著火是常事,每年都有,誰也沒想到,火會燒進縣城。

漠河縣志記載,1987年5月6日,因工人在清林中使用割灌機違反操作規程和野外吸煙,漠河縣內發生4起山火,7號凌晨明火被撲滅。等到7號中午,刮起8級以上的西北風,古蓮、河灣兩處火場內死灰復燃,火舌躥上樹梢幾十米高。

晚上6時40分,火頭飛躍百米寬的大林河,以每小時65公里的速度,朝漠河縣城西林吉鎮撲去。到晚上8點,縣城一片火海。

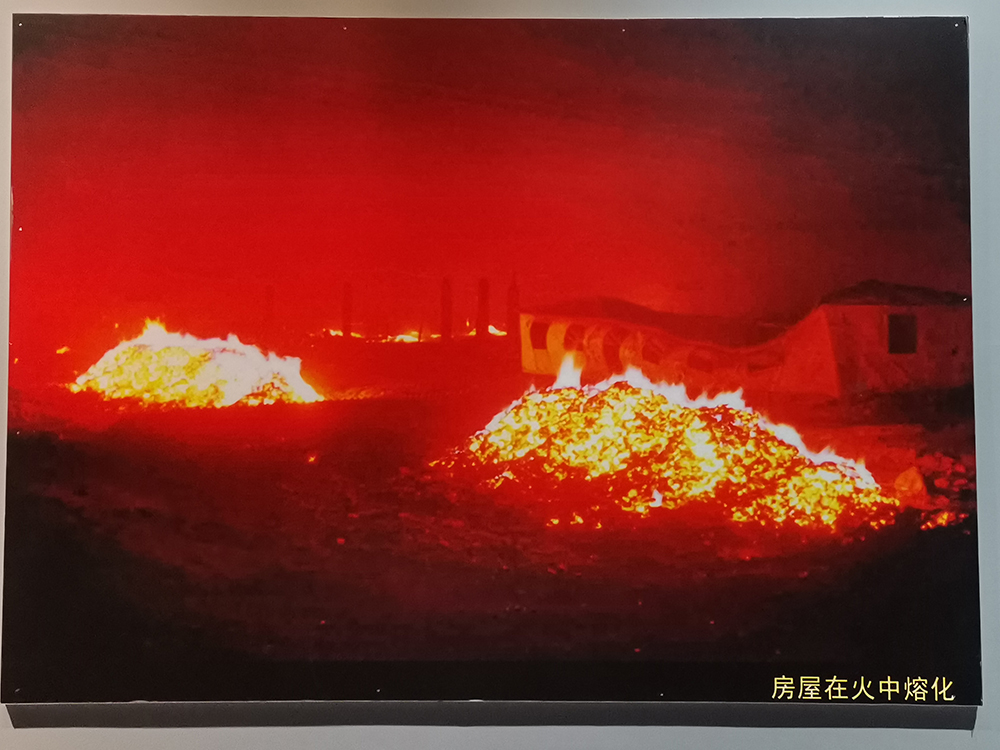

大火燒毀民房。翻拍自大興安嶺“五·六”火災紀念館

那天晚上,李桂云煮了一大鍋大碴粥,招呼鄰居來家里吃。吃完沒多久,火燒到了縣城,人們開始往外逃。

丈夫騎著頭天剛買的自行車,載著她跟兒子往東邊的大林河跑。火在身后追。離河幾十米時,路坑洼不平,她下車,讓丈夫和兒子先走。

就這一瞬間,火躥上身,“滋啦滋啦”響,嘴里也冒火,只有痛的感覺。

呂德臣把兒子扔進河里,回頭一看,妻子已經被燒倒在地,鞋子跑掉了,頭發燎焦了,身上冒著火星。他緊忙去拽她,一拉,她胳膊、手上的皮掉了一層,自己的手也燙出水泡。

他把妻子拽到河里。火滅了。李桂云頭腫得“跟豬八戒似的”,臉黢黑,意識迷糊。

在冰冷的河水中蹲了半宿,火頭過后,呂德臣和鄰居馱著她去部隊醫院。

逃生

14歲的馬景春在逃生時和家人失散了。

火燒到縣城的上午,她剛參加完期中考試,下午,西邊的天被火染紅,濃煙彌漫,風特別大。她和小伙伴打羽毛球,風只往一個方向刮,打不動。

到晚上六點多,街上擠滿了逃生的人群,有的攙著老人,有的抱著貓,有的拎著暖瓶。黑灰夾著沙子砸在臉上,風聲火聲、汽車喇叭聲,混著哭喊聲,一片混亂。

火災紀念館內,人們逃生的情景模擬。翻拍自大興安嶺“五·六”火災紀念館

馬景春家9口人全被沖散了。她被人流推著走了200米后,被拽上了鄰居田二哥的解放牌大板車。

車載著50多人往滿歸方向開,火進城后,又掉頭往500米外的部隊大院開,一路走走停停,開了半個小時。田二哥50多歲的母親一直拍著腿嚎啕大哭,“這可怎么辦吶,以后一大幫孩子怎么活呀。”

馬景春聽得心里發毛。

部隊大院空地上擠滿了人,四周樹林燒得“噼啪”作響,附近民房里,電視機“哐”一下爆炸,騰起蘑菇云。

恐慌的情緒蔓延著。有消息傳來,說林子里有人燒死人了,彈藥庫周邊著火了,人群中頓時爆發出一陣陣哭聲,有的手里抱的財物也不要了,直接扔在了地上。

三個多小時后,馬景春跟著往西山轉移。一路上,房屋、木柈子還燒著,熱浪撲來,時不時騰起一道火,火星濺到車里,頭發、衣服一下著了,大人們幫忙打掉,脫下衣服護住小孩。

西山腳下聚集了上萬人,一個個臉上都是黑灰。人們互相尋找家人。馬景春家,除二姐被燙出水泡、衣服燒破外,其他人都平安。

劉玉梅那晚也在西山躲火。

那幾天刮大風,家里不敢點火燒飯,斷糧了。下午四點多,她買了5斤面包,送去三里外的父母家。

一路上,風刮得昏天暗地,油氈紙片、樹皮被風卷起,直往腦袋上砸。她一手捂嘴,一手使勁蹬自行車。

父親癱瘓在床。劉玉梅問:“爸,你說火這么大,能不能進村子?”

父親覺得火不會燒到家門口,“這么多年,哪有山火進村屯的?”

母親讓她趕緊回去。等她剛回到家,火燒進城。

丈夫孫路上山打火了。劉玉梅沒敢往河邊跑,小兒子才42天,經不住風吹。她把他抱胸前,領著8歲大兒子、侄女、婆婆,往30米外的福利科跑。70多歲的婆婆嚇得尿褲子了。

進福利科后,她讓婆婆看著孩子,自己出去看看。一眼瞅見火舌“呼呼”作響,燒到了自家房蓋,嚇得馬上躲進屋。

沒多久,一個政府巡查人員從窗外瞥見了他們,找來一輛大板車,把他們拉到西山腳下。

夜里,只有幾攝氏度,人們心事重重地坐在地上,靠著取暖,也不說話,只有小孩的哭叫聲。

火繼續往育英、圖強、勁濤鎮方向吞噬。當晚,阿木爾河里瑟縮著上千人,火星從空中濺落,有的把衣服、床單浸濕后披身上,有的往身上抹河泥,濃煙嗆得人窒息,只能把臉貼水面上。

無眠之夜。

在山上打火的男人們也睡不著。6號起火后,漠河縣各單位組織職工上山打火。

孫路是7號清晨去打火的。三輛車,載著百來人開往河灣林場。他們用防火鍬、鎬、笤帚,打出一米寬的防火隔離帶,以攔截火頭。火要是來了就跑。

但這天,火在幾公里外,沒燒過來。晚上九點,他們收到電報:縣城被燒了。

所有人都沒心思打火了。縣城戒嚴回不去,只能在草坪坐一晚,擔心家人。

廢墟之上

劉玉梅也擔心父母。清晨四點多,天蒙蒙亮,她就往父母家跑。

被火燒過的城市宛如廢墟,一片焦黑,一根根煙囪孤獨地立著。

大火過后的漠河縣城。翻拍自大興安嶺“五·六”火災紀念館

劉玉梅一眼看到,知青商店主任老畢倒在道邊,褲子燒了,不知是熏死還是讓車撞死了。再往前,一頭豬燒得跟氣吹的似的,毛都沒了。哭聲間或傳來。

在父母家門口,她看到了父親。她一下傻了,嚎啕大哭,邊哭邊撿起燒壞的洗衣盆,一點一點把骨灰捧到盆里。

大火過后風停了,“要有風,我爸骨灰就刮沒了。”

不一會兒,母親回來了,也哭了。火燒過來的時候,她被鄰居拽到河邊躲火。父親又高又壯,誰也拽不動。劉玉梅猜測,父親想自己爬出去,剛爬到門口,就被煙熏死了。

這一天,人們在廢墟上尋找失散的親人。

道邊、樹林、地窖、涵洞,遍布燒焦的遺體,殘缺不全,難以辨認。

那天清晨,馬景春第一次看到了死亡:地窖中,一個女人的遺體被拽出來。

只腋窩下的一角草綠色毛衣,能認出是馬景春嫂子的二姐——那個干凈、開朗、愛美的女人,26歲,會織毛衣,還會做好吃的端到她家,“我們感情特別好。”

認出她的那一瞬,馬景春眼淚撲簌而下。

頭一天跟她打羽毛球的小女孩也沒了。鄰居喊她家逃的時候,女孩父親說趕趟,咱有車。沒想到火來得太快,瞬間引燃了家門口的油桶。馬景春至今記得她的名字和模樣:大大的眼睛,小小的個頭……

漠河縣城不大,幾乎每個人都有認識的人被燒死或燒傷。

劉玉梅記得,斜對門劉家的老頭老太太,逃到河壩上被燒死了;一個姓夏的女人,跑出門后回家取存折,火來了出不去,鉆地窖里被燒死了;還有些沒名沒姓的,比如那個浙江掌破鞋(修鞋)的,不知燒死在哪,家人也沒來找。

筑路隊工人宮廣君27歲,打火歸來后,在菜窖里看到了新婚不到兩年的妻子。她被燒得殘缺不全,只剩點衣服能辨認。為了藏家中物品,妻子沒來得及逃,房子倒塌后,被悶死了。

“我們家那一片燒死了十多個人,都在菜窖里頭。”宮廣君回憶,道口拐彎處,還有20多個坐車逃跑的人,車翻后被甩出來,燒死了。

空城

父親沒了。家沒了。新蓋不到一年的房子,嶄新的床、沙發,還有攢了八九年的5000元國庫券,都沒了。

站在家門口,劉玉梅心里空蕩蕩的。

她想起了初到漠河的日子。1971年,18歲的她從內蒙古伊圖里河來漠河支邊。那時的漠河叫古蓮區,正在開發建設初期。

漠河縣志記載,漠河以采金興起,1888年,清政府開辦漠河金礦,近百萬名礦丁涌入,國內外客商來此設鋪經商,繁盛一時,之后幾度興衰。電視劇《闖關東》中淘金的地方,即在漠河。

1917年,漠河建縣,1947年撤縣為區,并入呼瑪縣。1955年,國家開發大興安嶺林區,漠河設立林管區,開始木材采伐。到1970年,漠河設古蓮區,建西林吉林業局,政企合一,開始大規模開發建設。當年,有930名浙江寧波知青來漠河支邊,第二年增加到了2342人。

1972年漠河火車站開通后,更多的知青、工人,從東北、內蒙古、山東等地遷徙而來,在這片原始森林里開墾,伐木,修路,建房。杳無人煙的森林有了生氣。1981年復置漠河縣(2018年升為漠河市)后,森工、采金采煤、林產品加工,逐漸成為主要營生。

劉玉梅來漠河后,在林場當播音員,之后調到區、縣廣播電視臺。丈夫在貯木場伐木、運材、裝車,筑路隊修路,機運隊拉木材,直到1984年調到政府辦做后勤。

劉玉梅記得,上世紀七十年代的漠河,人少,房子沒幾棟,人們住棉帳篷、燒爐子,吃凍白菜凍蘿卜,“公路也不咋通,”全是土道,去區里得坐大板車。

城市漸漸發展。據《中國青年報》報道,火災發生前,漠河已是萬兩黃金縣,木材產量達24萬,市政建設初具規模。

馬景春記憶中,那時漠河工人享受地方津貼,工資多55%,火災前,幾乎家家置辦起錄音機、洗衣機、自行車幾大件,電影院每天放好幾場電影,每年還有冰上速滑、冰球比賽。

火災發生前的漠河縣城。翻拍自大興安嶺“五·六”火災紀念館

一場火,把什么都燒沒了。

人們在廢墟上搭起油氈紙棚,翻出沒燒完的大米、腌缸里烤熟的雞蛋,還有商店里殘存的午餐罐頭、水果罐頭,填肚子。

第三天開始,火車載著大米、餅干、面包、蔬菜等物資進來了。人們陸續到外地投親。拿著災民證,吃飯、坐車、看病、上學都免費。

劉玉梅父親在罹難的第四天,匆匆出殯。木頭都燒沒了,棺材還是有能耐的親戚從滿歸拉來的。

劉玉梅領著孩子去莫爾道嘎大哥家待了四個月。她記得,火車上有人發餅干、汽水、奶粉,還有人塞給她兒子5塊錢。

馬景春也坐火車去投親,去加格達奇的沿途,她看到鐵路路基邊,撲火士兵們席地休息,沒睡的,見火車來了,沖車上的人揮手。車里的人也揮手。很多人哭了。

6月中旬,3萬建筑工人從全國各地涌來,開始重建漠河。

“五·六”火災紀念館資料顯示,當年10月,7700多戶災民搬進新房,12月,第二批入住。到1988年10月,災后重建完成,被燒毀的鐵路、公路橋梁、通訊線路等生產設施全部恢復,漠河的木材采伐、貯運綜合生產能力,比災前提高45%以上。

火災后新建成的漠河縣城。翻拍自大興安嶺“五·六”火災紀念館

生活漸漸恢復如常。但一些人的生活,再也回不去了。

傷痛

大火第二天,李桂云被直升機送到大慶搶救。

中途病危,直升機迫降加格達奇,搶救了一宿,第二天才到大慶。醫生給她做了植皮手術,取大腿上的皮,補到臉和手上。

從昏迷中醒來后,她的腦袋、雙手、雙腳都裹著紗布,氣管灼傷,說不了話,全身劇痛。

最疼的是換藥。隔天換一次,護士一邊嘮著家常,一邊“刺啦”一撕,像扒皮一樣,換一次,她暈一回,汗水浸濕床單。但她從不喊疼。

拆紗布時,她看到了自己的手——那已經不能稱之為手了。曾經,這雙手握過筆、劈過柴、抱過孩子。但現在,手殘了,吃飯都要人喂。她無法面對這樣的自己。

以后啥都干不了,怎么生活?怎么面對丈夫?他才31歲,還那么年輕,她不想拖累他。靠哥哥姐姐養,那能是長久的事嗎?要是離了婚,誰還要自己啊?……日日夜夜,翻來覆去地想。

心里難受又不敢哭,怕眼淚燙著傷口,會爛,只能拼命憋著。

隔壁病床的姑娘24歲,女兒燒死了,自己雙腿截肢了,幾次想尋死。但她臉上的傷不嚴重,李桂云一時不知誰更不幸。有時家人沒來,姑娘就哭,李桂云會安慰她。后來好些了,姑娘在病房里唱起了歌。

丈夫帶著兒子來看李桂云。兒子見她包得跟大猩猩似的,害怕,不敢見。她難受得慌。

臨近出院時,李桂云狠狠心對丈夫開口了:“咱倆離婚吧,你還年輕,別耽誤你。”她想著,丈夫要同意了,自己就去跳河,“就一條道,去死。”

“我不會跟你離的。”丈夫平靜地看著她,讓她別瞎想,“我永遠伺候你,永遠陪伴你。”

34年后,呂德臣告訴記者,自己其實也有些受不了打擊,但孩子得有個媽,只能面對現實。

離婚的事再也沒提過。但李桂云心里依然不安,怕丈夫會變心。

出院時,她心情復雜,不想回家,不想見任何人,怕別人笑話她。

九月,一家人住進了德國援建的新房。回家不久,丈夫買回一面鏡子,跟她嘮半天嗑后,小心翼翼地問:“你想看自己啥樣嗎?”

“咋不想?”她一直以為臉已經恢復了,只有手沒了。一瞅鏡中的自己“沒個人樣”,嚇暈了。之后很長時間,她不敢照鏡子。

“我恨我自己,這是啥模樣啊?”李桂云眼里氤著霧氣。

最刺痛的是,去超市時碰見年輕人,一回頭看見她,“哎喲媽”嚇得哆嗦。她心“咯噔”一下,“眼淚就要下來了。”

但她不哭,咋難受也不哭,怕丈夫兒子見了難過,“要不然咋得這病(腦梗),憋的。”

那陣子,她覺得自己的人生也像一面鏡子,摔得破碎不堪。丈夫怕她想不開,她去哪兒,他都跟著。

再也沒有一個安穩覺,夜里半宿半宿睡不著,丈夫就跟她一塊看深夜電視。

李桂云被鑒定為三級殘疾。植完皮的手冬天怕凍,夏天怕熱,一碰硬物就流血,連帶整個胳膊鉆心地疼。

上廁所、洗頭洗澡、擦屁股,都要丈夫幫忙。家里洗衣、做飯、劈柈子、打掃衛生,都是丈夫做。她只能勉強用大拇指和食指間的縫隙夾住勺子吃飯,撒得滿桌都是。

單位給她辦了工傷退休,發50%的工資,每月155塊。丈夫在貯木場繼續干了十年后提前退休。家里每月收入四五百。

年輕時,李桂云能干、肯吃苦,工作總想做到最好,林場開會、寫報告,都派她去。被燒傷后,怕被嫌棄,她很少出門,別人邀她遛彎,從來不去。

她尋思,要是沒被火燒,做點買賣或者上山采藍莓、樺樹淚,總能掙點錢。現在,什么也干不了。

無法忘卻的紀念

每年5月6日,成了李桂云的“生日”,親戚們會到她家,做一桌好吃的,熱熱鬧鬧慶祝她“重生”。

這一天也是大興安嶺全區反思紀念日,整座城市上空回響著警報聲,消防車開上街頭。

警報聲一響,劉玉梅就會想起父親,心中一痛。她怕火,平常聽到街上警報聲“嗷嗷”叫,就“嚇得不得了”。

火災成了這座城市的集體記憶。1988年10月,大興安嶺“五·六”火災紀念館建成。最初只有一層,一人身兼館長、講解員,2008年擴建成三層,包含11個展廳、一個環幕影廳。

它安靜矗立在市中心,像一棟白色小洋樓,走進去,卻是一部沉重的史書。開館至今,500多萬人來過。

馬景春在2008年成為紀念館講解員。大火中的故事,她每天要講八九場,講了數千遍。每次她都會想起當年的情景,但她覺得,這份工作能讓更多人了解漠河這段歷史,銘記防火的重要性。

漫長的34年里,除了街上偶然瞥見的燒傷的面孔,以及嘮嗑時不經意間的提起,火災漸漸從人們的生活中淡去。

但對一些人來說,內心痛苦的記憶還在。

很多人不敢去紀念館。劉玉梅一次也沒去過。李桂云尋思里面有她的照片,心里發瘆。

馬景春記得,開館之初,一個男人氣沖沖地跑進來,問有沒有他家人的照片,如果有,他一定要撕了——男人的妻子和3個兒子在地窖中悶死了;還有一個50多歲的女人,指著墻上照片說,那個燒傷的女孩就是她自己,她全身90%的皮膚燒傷,植皮后臉上看不出傷痕,身上、手上卻傷疤遍布。

馬景春自己14歲開始,夢里一直在著火,“我躲在這里,這里全是一片火海,我躲在那里,那里又著了。”直到2009年自學心理學后,夢里不再著火了,她才意識到,原來自己一直活在火災的陰影中。

她認識不少傷亡者和家屬,發現他們大多不愿重提往事。記者聯系上幾位傷者和家屬,都拒絕了采訪。

傷痛纏繞著他們的余生。馬景春數學老師的丈夫,妻兒被燒死后精神失常,不到40歲就生活不能自理,被送回四川老家養老院;漠河二中的書記,當年帶領職工拼死保衛學校,大女兒卻被燒死了,后來小女兒癌癥去世,遭打擊后他得了老年癡呆;那位妻子和三個兒子都被燒死的男人,受刺激后性情大變,開出租為生,他和后來的妻子都患癌去世。

李桂云理解這種痛,“這么多年臉上看著笑呵呵的……都擱內心呢。”一難受,她就在心里唱歌,想著把兒子拉扯大,“就算勝利了。”

她覺得自己命苦,十幾歲時母親去世,高考時,第一次差3次,第二次差7分。這輩子唯一的幸運是遇到了老頭,不是他,自己早撐不住了。

李桂云說,丈夫不會表達,不會說我愛你這種話,兩人結婚這些年,手都沒拉過,但他的愛都藏在日常陪伴里:每天她一睜眼,先幫她開電視,再去做飯、干活;她想吃面條,他悶聲進廚房,做好了端給她;心情不好時,安慰她,“還有我,你說你怕啥?”后來有了孫女,總囑咐孫女,“不能氣奶奶,得哄你奶奶,你奶奶不容易。”

兩人一輩子沒吵過架。家里有點好吃的,你讓我,我讓你。丈夫“上火”了,她就開導他。

呂德臣幫李桂云擦藥。

李桂云聽說,當年那些被燒傷的,大部分沒有離婚。跟她同一病房的雙腿截肢的姑娘,丈夫照顧了她一輩子,他們生了倆兒子。她平時用手撐著兩個小板凳走路,做飯、養孩子,直到幾年前去世。

李桂云兒子在大火中受了刺激,腦子不大靈活,初中畢業后四處打零工。兒子小的時候,李桂云問他,你不怕別人笑你媽呀?兒子說,“那怕啥?不怕,走,媽。”

親戚、鄰居也經常找她嘮嗑,送菜、送衣服,外甥女幫忙洗床單、被子。結婚也喊她去,她怕嫌她埋汰,他們就直接上家里接,說她不去就不開席,她這才去了。

這些給了她活下去的勇氣,“這么照顧你,你都不堅強點,咋活呀?”

火的警示

火災后很長一段時間,一到春天,天空中刮著黑灰,久不消散。

在漠河,清理火燒木持續了十余年,同時植樹造林,恢復火燒的森林資源。

防火刻進了城市血脈。每年春秋季防火期,漠河街道、車站、市場懸掛防火橫幅,家家戶戶發防火公約,簽防火責任狀;5級風以上的天氣,人們自覺不點火;路上有人抽煙,會相互勸止;孩子們從幼兒園開始接受防火宣傳,參加防火活動,防火知識張嘴就來。

陳永忠是漠河第一批撲火隊員,1987年3月進縣防火辦。那時的防火辦還是林業局資源科下屬單位,只有幾十人。撲火隊剛剛組建,30多人,沒有培訓,也沒什么撲火設備,打火靠樹條子抽。

火災發生后,他們帶著剛調來的十來臺風力滅火機趕赴古蓮林場,隊員們還不會用。

《中國青年報》報道,“五·六”大火中,由于缺少瞭望塔,方位判斷失誤,400名森警指戰員奔波4天,也沒找到可撲的火頭。

火災后,漠河重組防火辦,擴招人員,建了七八座瞭望塔。

1988年,26歲的華正國成為一名瞭望員。早年沒有望遠鏡,只能靠目測,再通過報話機上報火情。有時著火半個月才能發現。

每年春秋季,防火期各一個月,四五名瞭望員上山守一座塔,輪流監測。瞭望員們住塔房,點煤油燈、蠟燭,每天一睜眼就爬上二三十米高的瞭望塔瞅瞅,再下來燒柴做飯,吃干菜、黃豆、海帶,騎車去河里馱水喝。有一年大雪封山,他們被困20多天,一天吃一頓,最后單位派60多個人,用裝載機推出道,才把他們救出來。

最難忍的是孤獨,塔上沒人說話,螞蟻打架也能看一天,許多老瞭望員性格都被磨平了。每年上塔頭半個月,華正國“老不適應了”。

上世紀九十年代有望遠鏡后,瞭望員們每天觀察方圓十五公里內的山,隔一小時向電臺報一次。觀測久了,華正國連煙柱和霧都能分辨出來——霧是飄著的,煙柱底下有根。每年五月是最危險的季節,風一刮,草一摩擦就容易著火,玻璃瓶曬久了也會著;六七月雷擊火多。

華正國最擔心的是火的方位角報得不準,撲火員找不著。

到現在,39座瞭望塔覆蓋了漠河76萬公頃森林事業區。兩塔相交就能確定坐標點,再通過GPS、無人機,定位更精準了。瞭望員的生活也改善了,有收音機、照明電瓶、電視。

守塔20年后,華正國調到了撲火隊。防火期內,撲火員在單位吃住,隨時待命,只雨天偶爾回趟家。打火條件艱苦,要背著三天的給養上山,累了躺草坪上,很多人染上皮膚病。

“再大的火頭我們不怕。”華正國說,隊員們見火就興奮,玩命地打,就怕找不著火,有時在山里繞了兩天也見不著。最長的時候他在火場待了20多天,去的時候河是凍著的,回來時,河水都融化了。

漠河市防火辦一位教導員介紹,防火辦現有570人,這些年發生的都是小火,多的時候一天五六場,一年二三十場,去年最少,只著了三場。現在通訊快,瞭望準,煙柱剛起來,不到一小時,防火員就過去打滅了。

打火之外,防火員也要拉冰、補植補造、清林、清理街道等。

華正國說,許多防火員大半輩子獻身林業事業,工資才三千多,連住房公積金都沒有。單位年輕人少,緊要期24小時待命,處對象都沒時間。很多人寧愿去其他事業單位或者林場,也有很多防火員中途離開。

華正國也動搖過,但他一直記得火災中,那個抱著孩子、被燒死的年輕母親。一想起,心里就不得勁。他知道,這片森林需要人守護。

浮萍般的人生

火從未消逝的那些年里,伴隨城市重建,人們的生活重新開啟。漠河建了大興安嶺地區第一家大型市場。1989年,有了第一家舞廳。跳舞成了經歷大火創傷后人們療愈的方式,收納了一代漠河人的彷徨、失意。

在幼師讀書時,馬景春常和同學到舞廳玩。她發現,舞廳里年輕人多,女多男少,她會跳男步,就跟女同學搭檔。彩燈搖曳中,搖擺舞、霹靂舞、交際舞,跳得歡快肆意。

1990年代,臺球廳、游戲廳、KTV逐漸傳入漠河,人們的娛樂活動豐富起來。漠河經濟也穩步發展,人口增長。

但好景不長。這一時期,由于長期過量采伐等原因,一些國營林場及林業生產單位開始陷入森林資源危機和企業經濟危困。

漠河市文體廣電和旅游局局長馮廣慶回憶,1997年前后,隨著新型建筑材料興起,木材逐漸被塑鋼替代,變得不太值錢,漠河經濟進入低迷時期,林業職工工資較低,發放不及時,“生活沒什么結余,很緊。”

當時在林場學校當老師的馬景春記得,家里最窘迫的時候,半年沒有開支,想買塊豆腐,翻遍身上的口袋,掏不出一塊錢;幾塊錢的電費也沒錢交,上鄰居家借,鄰居家也拿不出來。

上世紀九十年代中后期開始,國企改革、重組,下崗潮出現,以重工業為支撐的東北尤甚。《中國統計年鑒》數據顯示,截至2002年,黑龍江企業下崗失業人員達150萬,占全部職工的比例近三分之一。

與此同時,2000年,包括大興安嶺地區在內的全國17個省(區、市)開始實施天然林資源保護工程(天保一期工程),伐木工人逐步轉變為森林保育員,由國家撥給保護經費,林區開始實行禁伐和限伐,同時通過飛播造林、封山育林和退耕還林等方式恢復林草植被。

一時間,林區經濟急轉直下,林場分流成了管護所、經營所,大批職工從山上搬回縣城,林場子弟學校陸續關停。

馬景春和丈夫雙雙下崗。馬景春記得,她所在的林場,有大約三分之二的職工下崗。

平穩的生活一夕間被打破,人心浮動。生活難以為繼,只能自謀出路。馬景春承包幼兒園,考進市文工團,后來到紀念館當講解員,想盡辦法重新上崗。更多的人南下經商,外出打工,去工地,或者擺攤。

那時,宮廣君41歲,他也買斷下崗了。自16歲來漠河闖蕩,宮廣君的青春在知青隊、林場和筑路隊中度過,妻子燒死后,他被悲痛砸蒙了,常常夢見妻子瞅著他,目送他去打火。

走出傷痛,有了新的家庭,又被時代浪潮碾落。2000年,他所在的林業局下屬車隊沒活干了,20多人全部下崗。領著2萬元買斷金,宮廣君輾轉東北各地,清林,采砂,蓋房,哪有活去哪,一天掙幾十塊錢,一個月歇不了兩天。

人至暮年,80多歲的父母動輒生病住院,宮廣君自己高血壓、糖尿病纏身,吃藥打針不斷。現在62歲的他在綏芬河木材加工廠干體力活,每月掙3000多塊。

說起這些,他聲音中透著股蒼涼。當年一同下崗的同事們,也大多在外為生計打拼。

2014年,大興安嶺林區全面停止商業性采伐,林場主要圍繞營林生產、資源管護、森林防火、林下經濟進行經營。生態旅游、森林生態食品、生物醫藥等成為漠河支柱產業。

馮廣慶介紹,木材停伐后,國家“天保工程”每年發放補貼,城市基礎建設、教育經費、人員工資都上漲了,部分人轉行做旅游,旅游逐漸成為礦業之外,漠河最主要的產業。

早在1991年,漠河就將夏至日定為北極光節,邀請俄羅斯等地歌舞團表演,每年上千名游客來觀看北極光和白夜。之后,逐漸成立旅游公司,組建旅游局。

據界面新聞報道,2000年,漠河接到上級指示,要在三年內變成旅游名城,為此制定了“縣城鎮街區環境三年改造工程方案”,滿城建筑外墻刷上鮮亮的油漆,屋頂加上洋蔥頭。

城市和人一樣,在尋找新的出路。

漠河街頭的歐式建筑

馮廣慶告訴記者,2008年漠河機場通航后,旅游發展迅速,2019年游客數量最高達235萬次,近兩年受疫情影響銳減。

去年11月,漫步漠河街頭,能看到一棟棟五顏六色的歐式建筑。稍遠處,還存留著火災后上世紀80年代德國援建的平房。因疫情,沿街商鋪多已關門,街道蕭索。

火災后修建的平房

有限的就業機會,擋不住外流的人潮。第七次全國人口普查數據顯示,東三省十年內流失了約1100萬人,其中黑龍江約646萬人。就漠河而言,現今常住人口和1987年一樣,只有5萬多人,最繁盛時是2000年左右,達10萬多人。

去與留

28歲的劉嘉劍,是少數留在漠河的年輕人,去年剛考進文旅局事業編制,負責文化市場稽查工作。

四五歲時,費翔來學校唱《冬天里的一把火》,舞臺下擠滿了人,劉嘉劍騎在父親肩頭聽,覺得唱得真好。那是他第一次懵懂地知道漠河發生過火災。

等到十幾歲時,家庭聚會上,長輩們聊起火災中的經歷,他才知道,著火時父親在學校上課,匆忙跑回家接奶奶,之后回學校幫忙撲火,保住了學校。上高中后,他去了火災紀念館,開始有意識地了解火災背后的故事,同學間也偶爾會談起。但他感覺,在年輕一代中,火災像傳說一樣遙遠。

劉嘉劍對漠河更深刻的記憶是小時候,一到冬天,孩子們踩竹板滑冰,或是在水桶里倒滿水,凍成冰后做冰燈。學校有冰場——在操場上用雪堆出兩條跑道,中間澆水,放一晚,第二天結成冰,就成冰場了。大家在上面滑冰、投冰壺、溜冰車、踢雪地足球。

待到秋天漫山野果,媽媽帶著他上山采藍莓、蘑菇,邊采邊吃。回家后做小雞燉蘑菇,他高興老半天。

2012年,劉嘉劍到哈爾濱上大學,第一次目睹了大城市的繁華光鮮,吃的玩的新奇的那么多,對比之下,漠河跟農村似的。他不愛回家,有時放假也在哈爾濱待著。

2021年11月中旬,漠河市區最繁華的街道。

剛畢業時,他想留哈爾濱或者去南方。父母覺得大城市生活壓力大,讓他回家。他不愿意,想闖蕩一番。最終,拗不過父母的請求,他回了漠河。在家待半年后,他去環衛局實習,后借調到統計局協助做普查工作。

劉嘉劍發現,剛回來那兩年,漠河街頭見不著什么年輕人。他那些中學同學,大多在外地工作,留在漠河的,只有考事業單位、公務員一條路。劉嘉劍羨慕那些同學,覺得在家沒干勁。

這兩年,漠河慢慢有了外賣、奶茶店,玩的也多了。他漸漸習慣小城生活,周末和朋友聚會、開黑、滑雪。工資一個月三千來塊,掙得不多,但是開心。這里安靜,不同于哈爾濱的快節奏,有種“詩和遠方”的感覺。

這兩年,為吸引人才,漠河招商引資,出臺政策吸引年輕人回來工作,年輕人有所回流。

城市也在擴建,建起了河東新區,休閑廣場,夏天,人們到河邊遛彎,跳廣場舞、健身、扭秧歌、打球,冬天在社區活動室下棋、打牌。

馬景春喜歡漠河的純凈,漠河人的淳樸、直白。兒子24歲,剛從中國醫科大學畢業,打算回來考律師。她知道,未來孩子在哪扎根,自己就去哪兒。

劉玉梅后來從播音員轉為出納,退休后帶孫子。丈夫從漠河縣黃金公司退休后,到商場當保安。兒子兒媳都在政府部門工作,她和老伴也留了下來。她的那些弟妹們,都隨子女去了外地。

她抱怨著漠河物價老高了,蔬菜都是從外地運來的,芹菜四五塊一斤,冬棗八塊一斤。但當聽說有的大城市租一間房至少兩三千,劉玉梅愣住了,緩緩說:“我們的生活比你們的好過。”

希望

《漠河舞廳》走紅后,重新勾起了許多人對火災遙遠的記憶。

現實中的漠河舞廳,坐落在市區一間地下室,600平米,彩燈環繞。開業三年,來的多是五六十歲的老人。他們曾在這片土地上奉獻青春,經歷火災和下崗的陣痛,如今依然停不下腳步。

最近,不少外地人慕名來打卡、拍照。馮廣慶很高興,未來,他想將漠河舞廳打造成漠河的新地標。

馮廣慶說,漠河現在的重心是招商引資,發展綠色礦業產業、綠色生態產業,他們正在謀劃“雙寒”產業——寒地生物和寒地測試,比如科考隊員去南北極前,到漠河進行適應訓練、設備測試,希望將“冷”變成一種資源,更好地富民,留住人。

在漠河生活大半輩子,李桂云從沒去過北極村,沒見過極光,《漠河舞廳》大火后,她也沒聽過這首歌。

被火燒后,她止痛片沒斷過。得腦梗后,這幾年每月藥費就得2000多。丈夫也有高血壓、腦梗,每天吃四五種藥。兩人每月退休金4000來塊。為了省錢,藥不敢多吃。衣服都是鄰居給的。青菜舍不得買,平時就吃點豆腐、咸菜和鄰居給的小土豆,孫女饞了才買點肉。

孫女綺綺是李桂云生活的希望,她盼著綺綺能走出去。

綺綺16歲,讀高一,和李桂云年輕時長得像。綺綺母親在她6歲時離家,是李桂云和呂德臣把她養大。綺綺也懂事,會幫李桂云洗臉、剪腳趾,帶她一塊出門。

有時綺綺學校要錢,手頭沒有,呂德臣就借口出去有點事,下樓借,不敢告訴孫女,怕她有壓力。“不能苦著孩子。”如今親戚們都借遍了。

李桂云希望綺綺考好大學,但她發愁,上大學的學費拿不出來。綺綺也沒有低保,“這種情況能不能反映反映?”

這天下午,呂德臣回家后,李桂云說,綺綺中午看又是豆腐,沒吃飯就走了。

李桂云和呂德臣的晚餐。

呂德臣沒說話,進廚房炒了個粉皮。兩人坐桌邊,白米飯就著粉皮,一口一口咽著。

窗外,晚霞將天空染紅,屋頂上的積雪纖塵不染,像棉被一樣。34年過去,她和他都老了。

漠河

(應受訪者要求,文中劉玉梅、孫路為化名)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司