- +1

讀點心理學:完美主義是一種強迫性人格?

心理學不是高大上而脫離實際的理論,而是為人們釋疑解惑,是通往人們內心的鑰匙。有時,我們作判斷需要依靠經驗,有時則需要一些指導性的理論。

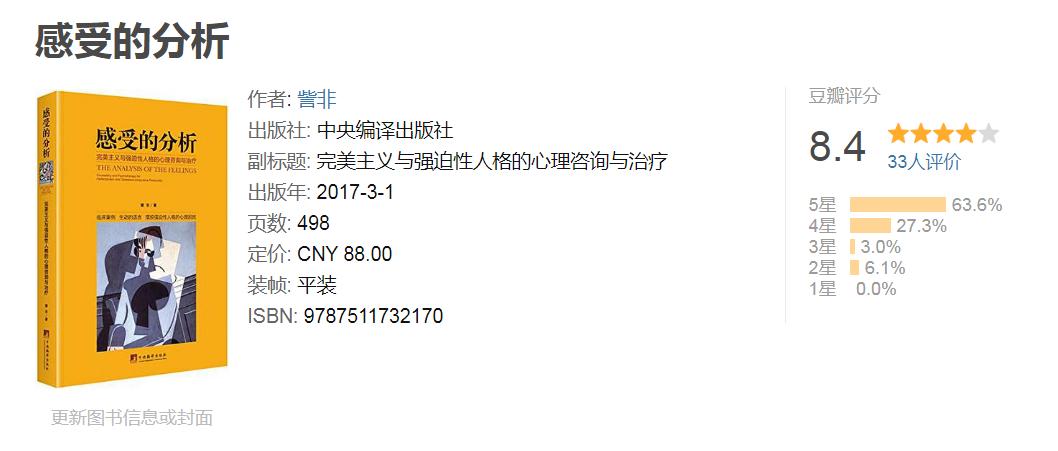

有了這些理論,我們就可以少走很多彎路或者至少避免了心理疑惑。今天為您帶來《感受的分析》,本書既是一部學術著作,又是一本心理臨床工作指導手冊,對于心理學愛好者了解完美主義與強迫性人格等心理現象亦有裨益。

完美主義與強迫性人格的關系

文丨《感受的分析》

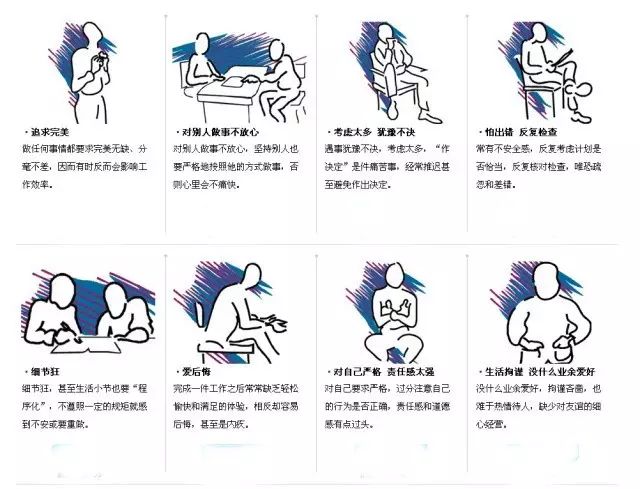

完美主義是強迫性人格障礙的核心癥狀之一。它的典型表現是:(1)做一件比較重要的事之前,頭腦中總會產生完美的期望或計劃,這些期望和計劃往往超出實際能夠達到的水平。這種完美期望是沖動性的,強迫性人格者常常被完美沖動所驅使。(2)在做事的過程中,強迫性人格者也會表現得過于謹慎和仔細,以至于犧牲效率;在完成或接近于任務完成時,他們總是認為自己的工作結果還很不好,對其中一些并不重要的缺點過分在意,反復進行不必要的修改,以至于拖延了時間。這是困擾強迫性人格者的另一種情緒模式——不完美焦慮。

對完美的欣賞與追求是人類普遍的動機。但人們一般不會因為這種訴求而大受困擾。人類雖然喜愛完美的事物,不喜歡有缺陷之物,卻也能夠“退而求其次”。不過幾乎所有人在一些特殊的情境下都會表現得有點“完美主義”。例如,當一個中等收入的家庭買一輛名貴的車,或者一個望子成龍的家長為孩子選擇學校,往往難免吹毛求疵。然而我們稱之為“完美主義者”的個體,他們對于完美的欣賞與追求是異乎尋常的,甚至對生活中并不那么重要的事情也要思前想后,患得患失,對于他們認為重要的事情,就更視完美為生命。

當然,沒有人在所有事情上都追求完美——即便那些被貼上“完美主義”標簽的人。也沒有人不曾表現出完美主義傾向,即便那些似乎最隨和、最得過且過的。時時處處皆追求完美是不可能的,最典型的完美主義者也能夠對某些不完美不甚介意。

完美主義者的執著,主要原因不在于他們對事物的完美有著高于他人的敏感性(盡管這可能是一個因素),而是因為他們的心理處于一種非同平常的興奮-緊張狀態。事物在完美主義者頭腦中喚起的不完美感,進一步激發了更為深層和強烈的不安全感。對事物的完美想象疊加了高強度的熱動機(例如,夸大的成就動機)。

非完美主義者在壓力情境中表現出的完美主義傾向和完美主義者的對完美的執著都是由于動機疊加而發生的。

強迫性人格障礙特征

盡管“完美主義者”與“強迫性人格者”是兩個高度相關與重疊的概念,但兩者之間并非沒有區別。首先,“完美主義者”不是一個嚴格的診斷學術語,而是一個日常用語。20世紀80年代以后,一系列心理學者對“完美主義”概念進行了歸納、分析和測量,發現這個概念可以大致分成“消極完美主義”和“積極完美主義”兩類。而“消極完美主義”是日常用語中“完美主義”的最主要含義。積極完美主義表現為追求卓越,某些人所說的“完美主義”其實是指這種人格特質。

某些學者認為追求完美和追求卓越是兩種不同的心理狀態,積極完美主義者追求卓越,表現為高自尊、高行動力和高自信,對失敗和挫折的承受能力強。但是我們不難發現,追求卓越者常常表現出他們追求完美的一面,完美主義者也往往表現出追求卓越的一面。雖然追求卓越的動機并不必然導致完美主義,但也常常強化這種傾向,尤其當追求卓越者把完美視作卓越的標志的時候。就筆者的臨床經驗而言,完美主義者中的絕大多數,既追求完美,又害怕不完美。筆者采用《消極完美主義問卷》(ZNPQ)和《積極完美主義問卷》(ZPPQ)對大學生人群進行施測,發現完美主義者在《消極完美主義問卷》上的得分極高,在《積極完美主義問卷》上的得分也大大高于平均分。這說明完美主義者受到期望完美(完美沖動)和擔心不完美(不完美焦慮)這兩種動機的驅使。前者是趨獲動機,后者是消避動機。此兩種動機也是互相強化和轉化的。

作者簡介

訾(zī)非,男,1970年生,安徽滁州人。現為北京林業大學人文學院心理學系副教授,中國心理學會注冊督導師,中國心理學會人格心理學專業委員會委員。1992年畢業于上海交通大學,獲學士學位。1992年至1996年任教于安徽農業大學。1996年至2003年留學美國,先后在德克薩斯理工大學和佐治亞大學求學,2003年5月畢業于佐治亞大學教育心理系托蘭斯創造力和資優研究中心,獲博士學位。2003年5月至2005年5月為北京大學心理學系博士后。

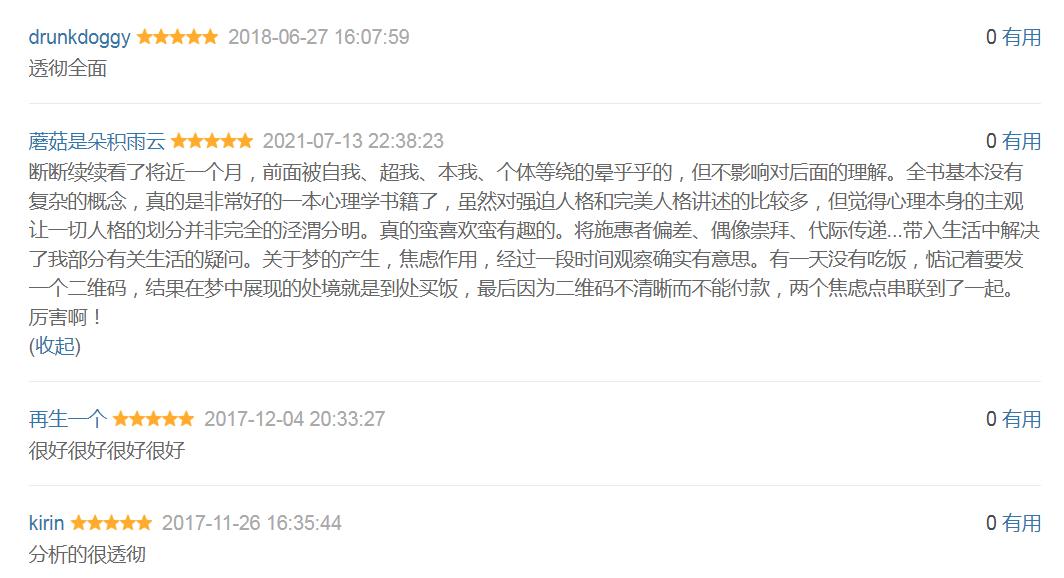

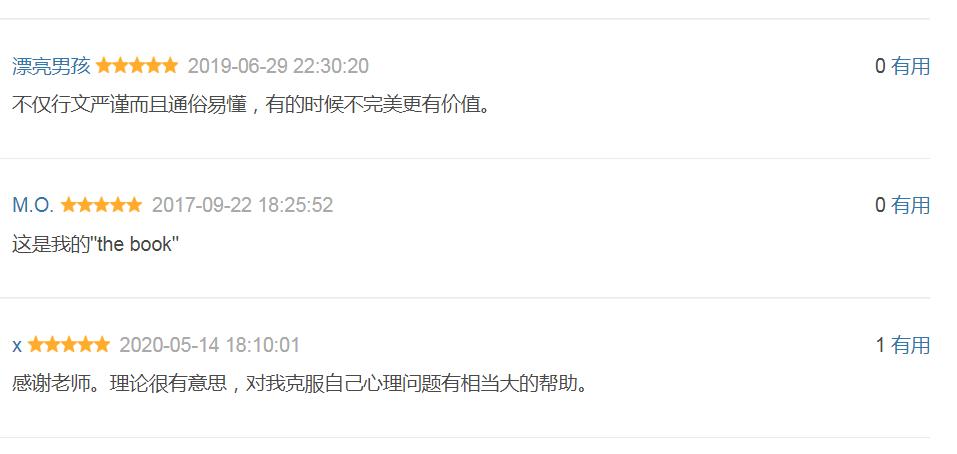

豆瓣評分8.4!

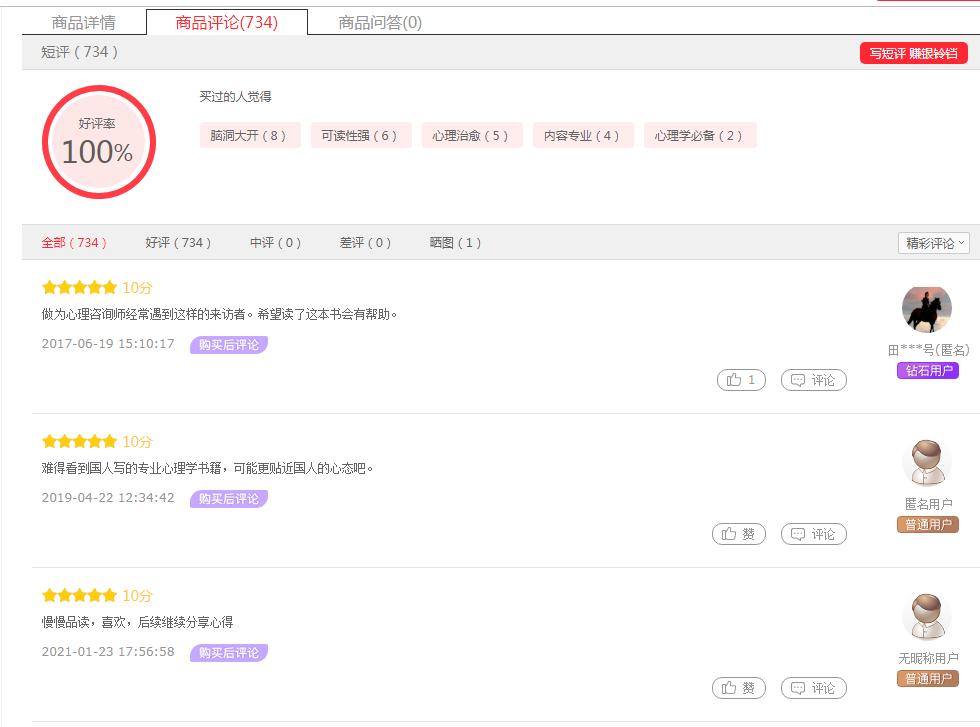

當當超700條好評

感受的分析

書號:9787511732170

內容簡介:

本書是國內首次系統介紹強迫性人格障礙的心理治療的著作。作者闡釋了強迫性人格結構理論,解釋強迫性人格障礙的心理治療技術,分析了與強迫性人格障礙的形成有關的生理、心理和社會因素。

強迫性人格障礙是涉及人格心理學、社會心理學、臨床心理學、精神醫學等多個領域的實踐工作。作者把精神分析與東方的正念技術(mindfulness)相結合,融入了認知—行為、敘事和人本主義等療法的理念,在此基礎上拓展了治療理論與方法,形成了一種整合的、生態的治療模式,并提出動機組合、施惠偏差、良知勇氣、人格結構的三條發展線等概念,概括了四極自戀式人格結構模型,把夸大自體與渺小化自體、神化他者與魔化他者的四極對立沖突以及人格結構的發展失衡視作強迫性人格障礙的核心因素,并探索了感受解析、內感體察、感受轉化、感受釋夢等咨詢與治療技術。

原標題:《讀點心理學:完美主義是一種強迫性人格?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司