- +1

施愛東:大團圓何以成為元結局

傳統戲曲和民間故事中的大團圓結局曾經飽受啟蒙知識分子的抨擊,他們以現實主義的文學標準衡量民間文學,認為這是“中國人思想薄弱的鐵證”。

事實上,大團圓故事是一種世界性的民間文學現象。在我們考察的200則意大利童話中,至少有150則是以大團圓收尾的。與其將大團圓追求歸結為國民性,不如歸結為世俗性、民間性、人類性。毛姆認為對婚禮大團圓結局的熱衷是一種深切的人類本能;約勒斯則認為大團圓結局遵循的是一種素樸道德的故事倫理,正是倫理判斷和世俗的情感判斷規定了故事的形式和結局。

其實,所有故事都是在初始條件和欲望目的之間的虛擬語言游戲。在游戲進程中,不同的邊界條件決定了情節的不同展開形式,但無論其邊界條件以及情節的展開形式如何多樣,游戲最終必將指向同一個欲望目的,那就是標志世俗幸福的婚姻、家庭、財富和地位,我們將這種標志世俗幸福的大團圓游戲終點統稱為“元結局”。

我們先看一則故事。有個窮小子名叫石義(主人公),認了一個兄弟叫王恩。兩人正在山上打柴,突然一陣狂風吹來,石義抬頭一看,一只九頭鳥妖怪正叼著一個姑娘飛。石義抓起斧頭一扔,砍傷妖怪,天下掉下幾滴血,還有一雙繡花鞋。第二天看到皇榜,得知妖怪抓走了公主,誰能救出公主就可以當駙馬。哥倆揭了皇榜,來到妖怪的山洞。山洞深不見底,石義腰綁長繩墜下去,王恩在洞外望風和拉繩子。石義找到公主,在公主的配合下,砍下九頭鳥最致命的那個腦袋,然后讓王恩把公主拉上去。救出公主之后,王恩動了壞心思,他讓士兵護送公主回宮,然后搬上石頭,把石義封死在洞下,自己冒充救美英雄去做駙馬了。石義被困在地下,卻意外地解救了一條被妖怪釘在巖石上的小白龍,然后騎著小白龍回到了家。

這是遼寧故事家譚振山的故事《王恩石義》,也是著名的“云中落繡鞋故事”,在丁乃通《中國民間故事類型索引》中列入故事類型301A“尋找失蹤的公主”。故事講到這里的時候,所有聽眾都知道還有下文。因為按照民間故事的邏輯,故事一定得有頭有尾,好人一定要和美麗的公主結婚,壞人一定要受到懲罰,否則這故事就沒完。故事不完,就沒有“團圓之趣”。

團圓之趣

什么是團圓之趣?問題的提出者,清代戲劇家李漁說:“全本收場,名為‘大收煞’……水盡山窮之處,偏宜突起波瀾,或先驚而后喜,或始疑而終信,或喜極信極而反致驚疑。務使一折之中,七情俱備,始為到底不懈之筆,愈遠愈大之才,所謂有團圓之趣者也。”通俗地說:無論什么樣的故事,不管主人公遭遇了什么不測風云,處于多么悲慘的境地,我們都盡可以放心,結局一定得是皆大歡喜的。故事的曲折、趣味只在于他們的離奇經歷,以及如何轉危為安,如何化險為夷,如何將磨難轉化為邁向更高社會臺階的人生資本。

不過,中國傳統戲劇的團圓之趣似乎有點單調,觀眾若有更高的美學追求,就容易膩味。美學家朱光潛曾經揶揄說:“戲劇在中國幾乎就是喜劇的同義詞。中國的劇作家總是喜歡善得善報、惡得惡報的大團圓結尾。……劇中的主人公十有八九是上京趕考的窮書生,金榜題名時中了狀元,然后是做大官,衣錦還鄉,與相愛很久的美人終成眷屬。或者主人公遭受冤屈,被有權勢的奸臣迫害,受盡折磨,但終于因為某位欽差或清官大老爺的公正,或由于他本人得寵而能夠報仇雪恨。戲劇情境當然常常穿插不幸事件,但結尾總是大團圓。……有趣的只是他們怎樣轉危為安。”有人將這類故事歸結為簡單的十六個字:“公子落難,小姐養漢,狀元一點,百事消散。”甚至有人將之編成民間歌謠:“才子佳人相見歡,私訂終身后花園。落難公子中狀元,金榜題名大團圓。”

精英知識分子批評傳統戲劇的團圓之趣,往往是因為不能理解戲劇演出在民俗生活中的社會功能。事實上,鄉村演劇并不是單純的文學行為,更重要的是作為節日活動或慶典儀式的一部分,具有喜慶熱鬧的祈福功能。無論舞臺戲曲還是民間小戲、偶戲,一般都是演出于豐收、年節、堂會、廟會等吉慶場合。“作為娛樂遣興的一種重要手段,戲曲必須順應‘喜慶兆頭’,因此,插科打諢成為不可缺少的藝術手段,團圓結局成為千篇一律的套子。喜劇自不必說,就是悲劇,也要在‘悲歡離合’的‘合’字上結筆終場。”

清代詞人陳維崧曾經自嘲說,每逢赴宴,最怕坐首席,因為首席要負責點戲,他和另一位詩人杜浚都曾因點錯戲而尷尬受窘。杜浚曾見戲單上有一出新戲叫《壽春圖》,名甚吉利,結果“不知其斬殺到底,終坐不安”;陳也犯過一次類似錯誤,在一次壽宴上誤點一出《壽榮華》,結果“不知其哭泣到底,滿座不樂”。試想,在一種喜慶的歡樂氣氛中,誰愿意聽一出令人肝腸寸斷的人生悲劇呢?沈復《浮生六記》記載,一次其母誕辰演劇,其父點了一出《慘別》,其妻陳蕓突然離席入屋,沈復入問,陳蕓抱怨說:“觀劇原以陶情,今日之戲,徒令人腸斷耳。”

既然大家都不愛聽苦情戲,戲班為什么還要排演這類節目?那是因為還有非喜慶的儀式市場。比如,王馗通過對太原地區元宵節鄉村演劇戲單的考察,發現鄉村演出《竇娥冤》一類的孝婦劇,往往具有抗旱求雨的功能:“孝婦故事、冤獄情景作為旱災的代名詞,不但代表著觀念,而且伴隨著具體的實踐行為,成為民眾改變環境的心態流露,而以歌、哭、舞、劇等形式表現的《竇娥冤》雜合著指代荒旱的各種意象,強烈地張揚著濃郁的雩祭功能。”吳真通過對敦煌孟姜女變文的考察,則揭示了孟姜女故事在喪葬儀式中的救度功能:“孟姜女作為男性亡魂救度者的宗教角色,也可以在近現代紹興孟姜女演劇中得以覓見。舊時浙江紹興上虞縣的道士班在為亡家舉行四天三夜超度法事的同時,往往配以孟姜女戲劇演出,道士班遂被俗稱為‘孟姜班’。”所以王馗特別強調說:“民間文藝從其生成至其流播,有自身的變化法則和觀念背景。”

《竇娥冤》

在傳統鄉土社會,民間故事和鄉村演劇還擔負著另一項極其重要的社會功能——倫理教育,也即價值觀教育的功能。看過《鹿鼎記》的朋友都知道,韋小寶“講義氣”“顧臉面”的價值觀是怎樣形成的?都是從小看戲看出來的!傳統鄉土社會的教育普及率低,鄉民歷史知識和價值觀念的形成,很大程度上是通過老輩人口口相傳的故事、年節期間的鄉村演劇來間接完成的。戲要好看,就得有故事張力、有戲劇沖突,而幾乎所有的戲劇沖突總是會落實為善與惡、忠與奸、正與邪的斗爭,斗爭的勝敗最終必須合乎“天道”,表現一種寓教于樂的正能量。民間故事總是要讓人相信善良、正義是能夠獲得天道支持的,即所謂“善有善報,惡有惡報,不是不報,時候未到,時候一到,一齊都報”。

即便現實生活中常有是非顛倒,好人不得好報的事例發生,但在民間故事和鄉村演劇中是絕不可以出現的,否則便會混淆聽眾,尤其是未成年聽眾世界觀、人生觀和價值觀的形成,不利于他們在社會交往中的立足和生存。悲劇“將人生有價值的東西毀滅給人看”,顯然不大適用于少年兒童以及文化較低層次人群,那樣可能會擾亂他們價值觀的形成。

所以說,講演故事并不是純粹的文學行為,故事常常介入生活,因市場和社會生活的需要而編排情節。我們只有在理解民眾文化生活與現實訴求關系的基礎上,厘清其文藝鑒賞的目的、功能和規則,才能理解戲曲和故事對于民眾生活的意義,才不至于以精英文學的標準去批評民間文學的存續狀態。

不團圓無趣

不同地域的觀眾對于演劇活動也會有一些特別的要求,比如宗族社會就不能接受子嗣死亡之類的劇目,田仲一成認為:“元雜劇《趙氏孤兒》之中,程嬰為了救出趙氏孤兒犧牲自己的兒子,這種自己滅亡子嗣的行為,明清江南宗族是萬萬無法接受的。四大南戲便是符合宗族社會的最佳選擇,南戲戲文的作者也在潛意識之中,使其戲曲適應于宗族社會的觀眾的生活意識。”

《趙氏孤兒》

不僅如此,特別的家族也有特別的忌諱。我們都知道“梁祝故事”的結尾,祝英臺給梁山伯祭墓,墓地突然打開,祝英臺跳了進去,然后雙雙化蝶,有情人終成眷屬。可是,如此浪漫的藝術處理卻在一個名叫“梁宅”的村子遭到堅決抵制。著名戲劇家洛地曾經跟隨劇團在這個梁姓村莊演出,村里老人事先就一再叮囑,梁山伯和祝英臺都不能死,不僅必須活得好好的,還得幸福美滿。可是,梁山伯不死,這化蝶戲可就沒法演了。導演只好臨時改劇,讓梁山伯裝死,設計潛伏在墓中,祝英臺一到,馬上從墓中跳出來跟她團圓。這還不算,還非得把馬文才給弄死了,方解梁家人心頭之恨。

難道劇團就不能堅持藝術原則,不向觀眾妥協嗎?不能。劇作家陳仁鑒也有過一次改戲的遭遇:“我曾寫過一個戲,結尾就是好人被殺,壞人得勢。結果觀眾看后憤憤不平,有的圍住劇團叫罵。劇團不得已強迫我改成好人勝利,于是觀眾不再議論了,看完戲回家安穩地睡覺去了!”

梅蘭芳說:“旦角戲的劇本,內容方面總離不開這么一套,一對青年男女經過無數驚險的曲折,結果成為夫婦。這種熟套,實在膩味極了。為什么從前老打不破這個套子呢?觀眾的好惡,力量是相當大的。我的觀眾就常對我說:‘我們花錢聽戲,目的是為找樂子來的。不管這出戲在進行的過程當中,是怎么樣的險惡,都不要緊。到了劇終總想看到一個大團圓的結局,把剛才滿腹的憤慨不平,都可以發泄出來,回家睡覺,也能安甜。要不然,戲是看得過癮了,這一肚子的悶氣帶回家去,是睡不著覺的。花錢買一個不睡覺,這又圖什么呢?’”可見,市場需求決定著戲劇編演和故事講述,如果觀眾不喜歡,市場不認可,這樣的戲劇和故事就只有兩種結局,要么修改結局,要么退出口頭傳統。

對于普通的民眾而言,現實生活本來就是“不如意事十常有八九”,如果故事只是現實生活的再現,那我們直接照照鏡子,看看身邊街坊鄰居的悲慘故事就好了,何必要看戲?看戲,就是為了滿足我們對于幸福生活的幻想。弗洛伊德在《作家與白日夢》中指出:“我們可以斷言,一個幸福的人從來不會去幻想,只有那些愿望難以滿足的人才去幻想。幻想的動力是尚未滿足的愿望,每一個幻想都是一個愿望的滿足,都是對令人不滿足的現實的補償。”一個現實生活中的光棍漢,看個戲還不讓主人公娶個漂亮媳婦,這戲還有什么看頭?

故事總是要表達人的感情和愿望。比如,湖北一位著名的故事婆婆就特別擅長講述婆媳關系的故事(如《雷打惡媳婦》《行孝的媳婦》《媳婦弄草包包面給婆老吃》《三姊妹》等),故事中所有不孝敬公婆的媳婦都落得可悲的下場,故事結局基本是一致的:“一金鉤子閃,一炸雷,把她(媳婦)打死了。”據一位長期研究該故事婆婆的學者介紹,現實中該婆婆與媳婦的關系就曾非常緊張,可見婆婆在故事中傾注了強烈的感情傾向。

精英知識分子對于大團圓的批判

傳統戲劇中大團圓故事的泛濫,大概以明清以來為盛。據伊維德考證,明代刊印的元代戲曲,大部分都對原戲進行了改編,其中最重要的改編之一,就是把結尾都改成了大團圓。尤其是臧懋循(1550-1620)所編《元曲選》對原作做了大量改編:“在整出戲中,或大或小的改變都是為了確保該劇能以大團圓的結局收場,就像明代傳奇中的‘團圓’場面那樣。盡管早期的雜劇可能在結局處留有較大空間,臧懋循則更喜歡大團圓結局。因此,一出戲的第四折即最后一折往往是改編幅度最大的,但前面幾折也要做出相應的修改以便為結局的修改做鋪墊。”黃冬柏進一步總結說:“中國古典戲曲隨著從元代雜劇到明代傳奇的發展,以大團圓結尾的固定構成逐漸增多,尤其是進入明萬歷年間以后,以才子佳人戀愛為題材的作品大量出現,并且形成了必定是才子科舉合格得以佳人團圓的固定模式。”

這種“俗套”的結尾模式在當時就曾受到許多精英文人的批判,比如徐復祚(1560-約1620)就曾批評《西廂記》的大團圓結局:“《西廂》之妙,正在于《草橋》一夢,似假疑真,乍離乍合,情盡而意無窮,何必金榜題名、洞房花燭而后乃愉快也。”戲曲家卓人月(1606-1636)也說:“今演劇者,必始于窮愁泣別,而終于團圓宴笑。似乎悲極得歡,而歡后更無悲也;死中得生,而生后更無死也,豈不大謬也!”

最早將戲曲藝術的大團圓結局與中國人的精神氣質掛鉤的,大概是王國維,他說:“吾國人之精神,世間的也,樂天的也,故代表其精神之戲曲、小說,無往而不著此樂天之色彩:始于悲者終于歡,始于離者終于合,始于困者終于亨,非是而欲饜閱者之心,難矣。若《牡丹亭》之返魂,《長生殿》之重圓,其最著之一例也。”

《西廂記》插畫

胡適對此做了進一步發揮,認為“團圓的迷信”乃是“中國人思想薄弱的鐵證”:“做書的明知世上的真事都是不如意的居大部分,他明知世上的事不是顛倒是非,便是生離死別,他卻偏要使‘天下有情人都成了眷屬’,偏要說善惡分明,報應昭彰。他閉著眼不肯看天下的悲劇慘劇,不肯老老實實寫天公的顛倒慘酷,他只圖說一個紙上的大快人心。這便是說謊的文學。”魯迅更是把它上升到了“國民性”的高度來批判:“中國人底心理,是很喜歡團圓的,所以必至于如此,大概人生現實底缺陷,中國人也很知道,但不愿意說出來;因為一說出來,就要發生‘怎樣補救這缺點’的問題,或者免不了要煩悶,要改良,事情就麻煩了。而中國人不大喜歡麻煩和煩悶,現在倘在小說里敘了人生底缺陷,便要使讀者感著不快。所以凡是歷史上不團圓的,在小說里往往給他團圓;沒有報應的,給他報應,互相騙騙。——這實在是關于國民性底問題。”

總之,新文化運動之后的精英知識分子,普遍認為“團圓的迷信”充分暴露出中國人不敢正視現實、直面矛盾,缺少悲劇意識的國民性弱點,是一種自欺欺人的“瞞和騙的文藝”。他們往往從精英文化的角度來看民間文化,用現實主義文學的標準來審視民間戲曲及故事,這么一看一審,處處都是問題。

不過,精英知識分子對大團圓的批判,與其說是出于審美的目的,不如說是出于啟蒙的目的。無論啟蒙文學還是革命文學,最重要的是必須確立對社會現狀的“不滿”主題,唯其不滿,才有必要且有可能借助通俗文學形式喚醒民眾,以激發其精神、召喚其斗志、奮起改變其現狀。而大團圓故事卻被認為是粉飾現實、麻痹斗志的文學,這是有悖于啟蒙目的和革命目的的,因此遭到精英知識分子的嘲諷和批判,這一點也不奇怪。

還有一個吊詭的現象,往往越是生活富足的精英階層,越是嫌膩大團圓故事;而越是貧苦的下層百姓,越是熱衷大團圓故事。這大概也正應了一句俗語:缺什么補什么。從文學鑒賞的角度看,越是理性的知識群體,越傾向于現實主義的文學作品;越是感性的婦女兒童及口頭文學愛好者,越傾向于非現實的幻想故事。民間故事和鄉村演劇都是幻想色彩濃郁的通俗文化形式,甚至有學者認為,民間故事是刻意地與社會現實保持著陌生化的距離:“故事重在強調事件的發生、發展過程,忽視事件發生的地點,最大限度地使事件發生的場所與現實生活之間陌生化、距離化,從而突出了事件的非現實性。”弗洛伊德也說:“許多事情就是這樣,如果它們是真實的,就不能給人帶來娛樂,在虛構的劇作中卻能夠帶來娛樂。”

由此可見,精英知識分子的現實主義標準與民間文學非現實的幻想性之間,本身就是相互垂直的兩套體系,當你用了這一套體系的標準去衡量另一套體系的時候,就只能得出“無價值”的結論。

可是,漫漫歷史長河中,畢竟斗爭年代少,和平年代多;蕓蕓眾生中,精英階層少,平民階層多。于是我們說,越是太平時期,市民社會越發達,文化市場的力量越大,市場需求就越傾向于大團圓故事。對于普通民眾來說,他們需要在平淡的生活中注入一些幻想的亮色,不僅需要故事,而且需要能滿足他們美好愿景的好結局的故事。所以說,“對于戲曲中的‘大團圓’,盡管魯迅等新文藝人士深惡痛絕、屢加痛斥,卻始終無法動搖其民間根基”。

問題是,我們在多年的文化學習中,逐漸習得了這些文化精英的啟蒙判斷,認定了大團圓結局與所謂“民族心理”之間的表里關系,普遍將大團圓故事模式誤作中國特產,以為對大團圓的追求“反映了整個民族和社會群體的文化心態和民族心理”。

沒有國民性,只有世俗性

大團圓是人類共同的世俗幻象,也是一種世界性的民間文學現象。這種追求與其歸結于國民性,不如歸結于“人類性”,或者民間性、世俗性。

盡管西方人未必使用大團圓這樣的專屬概念來指稱民間故事的歡合結局,但他們的故事也和我們一樣偏愛這種結局,這是人類對于幸福生活的普遍性追求。哪怕最卑微、最無能、最懶惰的人,也有追求現世幸福,實現個人價值,改變生活面貌的美好愿景,這是最世俗也最普通的人類本能的欲望。

弗洛伊德認為,故事與孩子的游戲一樣,人們總是把自己的欲望投射在主人公身上,在一個幻想的世界中展開各種白日夢的情節。對于一個年輕男子來說,自私的、野心的欲望和性的欲望往往是并駕齊驅的:“在大多數野心幻想中,我們也會在這個或那個角落里發現一位女子,為了她,幻想的創造者表演了他的全部英雄行為,并把其所有的勝利果實堆放在她的腳下。”表現在故事中,就是窮小子最終與公主舉行婚禮,同時滿足了野心的欲望和性的欲望。

王子與公主的婚禮插畫

橫觀歐洲各國童話,歷經磨難的王子最后總是能與公主“從此過上幸福的生活”;窮苦善良的主人公一定會有意外的收獲,過上富足的余生;而那些惡毒的后母、背叛的兄弟、兇殘的巨人、陰險的老妖婆也一定會受到應有的懲罰。正如呂蒂所指出的:“在童話的結構中,恐怖的因素并沒有被排除,但這種因素和其他一切因素一樣,被童話指定了十分明確的位置,因此,一切都井然有序。正是在這個意義,而且僅僅在這個意義上,我們才能把童話稱為滿足愿望的文學作品。它描述了一個井然有序的世界,并由此滿足了人的終極的和永恒的愿望。”

以我們熟知的美國華特迪士尼公司生產的膾炙人口的動畫故事為例:“迪士尼式的故事中,不管英雄們歷經多少危險,最終必將化險為夷。小孩子對這種故事的套路十分熟悉。我們手上黏糊著Twizzlers(一種糖果品牌——作者按),興奮地坐進黑壓壓的劇院,堅信電影終將是個大團圓的結局。大團圓結局應該是家長同迪士尼公司之間的協定。就算世界再動蕩,電影的結局總還靠得住。”著名編劇R.J.帕拉西奧也說:“我最懷念童年的時光就是所看的電影都有一個大團圓的結局。多蘿西回到了堪薩斯。查理擁有了巧克力工廠。埃蒙德做回了自己。我喜歡這個,我喜歡快樂結局。”其實,只要是熟悉民間文化、尊重市場規則的作家,都不會斥故事的大團圓結局,英國著名作家毛姆甚至將這種“戀愛—磨難—婚禮”的故事進程稱為人類“本能的感覺”,認為這是大自然生命鎖鏈中的重要一環,他在《傲慢與偏見》的讀書筆記中寫道:

(該書)最后以他們喜結良緣作為結局。這種傳統的大團圓結局使那些深諳世故的人嗤之以鼻。……我倒是覺得,普通人喜歡小說以男女主人公喜結良緣作為結局,還是有一定道理的。我認為,他們持這種觀點是因為他們有一種深切的、本能的感覺,覺得男人和女人通過婚姻完成了生物學上的職責;他們很自然地感覺到,聽人敘述一對男女之間如何產生愛情,后來如何經過曲折變化、相互誤解,最后又如何海誓山盟、傳宗接代,這是一件非常有趣的事。對大自然來說,每一對夫婦只是長長的生命鎖鏈中的一環,這一環的唯一重要性就在于它能衍生出另一環來。這就是小說家為什么常常要以男女主人公喜結良緣作為小說結局的理由。在簡·奧斯汀的這部小說中,新郎最后得到一大筆地產收入,并將把新娘帶到一所漂亮的住宅,那里有花園,還有精美華貴的家具。這樣的結局,普通讀者是非常滿意的。

懲惡揚善是世界性的故事母題,也是世界性的宗教信念,只要相信有一種超自然的公平正義的力量存在,就一定會相信人類善惡行為都有相應的結果。德國格式塔心理學派有一個重要理論,即“閉合律”:一個不完整或開放性的圖形總是要趨向完整或閉合。一個在圓周上缺一小段的圓圈,在被試的描述中,總是趨向于一個完全閉合的圓圈。閉合律在思維、學習等行為中同樣起著重要作用:一個沒有解決的問題或任務就是一個不完整的格式塔,它會造成緊張,對人形成壓迫,因而會產生自我調節的需求,也即將不完美結構修改為完美結構的需求。直到結構得到改善、問題得到解決、故事形成閉合,這種緊張才能得到消解。格式塔心理學指出的是人類心理的一種共性,可不是針對中國國民性面來。

德國藝術史家約勒斯認為,民間故事的一項重要功能,是為聽眾提供“滿足”,這種滿足與其說是基于對神奇事物的偏好,或者對自然和真實的偏好,不如說是基于這樣一種愿望——認為世界上的事情理應按照我們的感受來發生。他舉例說:“一個貧窮的姑娘與一個邪惡的繼母和兩個邪惡的異母姐妹形成對比,但這里強調的與其說是親戚的真正邪惡,不如說是不公平性的邪惡;我們最終感到滿足,也不是來自一個勤勞、溫順、寬容的姑娘得到酬報,而是來自整個事件符合我們對世界的某個正義過程的期待和要求。這種期待本來理應在世上實現,如今,在我們看來,它對童話這種形式具有決定意義:它就是童話的精神活動。”

約勒斯進一步指出,大團圓結局遵循的是一種故事倫理——“事件或素樸道德的倫理學”。這種倫理判斷是一種世俗的情感判斷,這種判斷規定了故事的形式和它的必然結局。也就是說,故事情節的發展必須完全符合“事件或素樸道德的倫理學”的要求,按照民眾絕對的情感判斷來滿足他們對于人間正義的期待和要求,而且只有滿足了這種要求的故事才是“好的故事”或“公正的結局”。他舉例說:“一個小男孩比哥哥們得到的遺產少,比周圍人矮小和笨拙;兒女受到父母的遺棄或者受到繼父母的虐待;新郎與真正的新娘分離;人類淪入惡魔的控制,他們必須完成人類難以完成的任務,必須逃跑,又必定受到追蹤——但在事件的進程中,這一切總是被揚棄,最終會出現滿足我們對公平事件感受的一種結局。……所有貧窮的姑娘最終都會得到合適的王子,所有笨拙而貧窮的男孩都會得到他們的公主。”

所有故事的主人公,都不可能是現實生活中的你我他,故事主人公是一種象征性人物。惡魔、巨人、女巫代表著制造悲劇的負能量,樂于助人的動物和仙女則代表著逆轉悲劇的正能量。負能量總是出現在正能量之前,因為他們要給主人公制造麻煩;而正能量總是出現在負能量之后,他們不僅要幫助主人公擺脫困難,還要幫助主人公實現欲望目的。無論是負方還是正方,“二者都不是真正行動著的人物,而是倫理事件的執行者”。

中國傳統戲劇的大團圓手法之所以令人膩味,主要是通向團圓的方式和途徑過于單調。像賈母這樣的老戲迷,戲看得多了,就把團圓戲的套套給看穿了:“這些書都是一個套子,左不過是些佳人才子,最沒趣兒。把人家女兒說的那樣壞,還說是佳人,編的連影兒也沒有了。開口都是書香門第,父親不是尚書就是宰相,生一個小姐必是愛如珍寶。這小姐必是通文知禮,無所不曉,竟是個絕代佳人。只一見了一個清俊的男人,不管是親是友,便想起終身大事來。”而窮書生奔向美好生活的革命通道也極其單調,來來去去不過是中了狀元,吃上皇糧,或是娶了宰相家的寶貝女兒,攀上高枝。

但這也不能單怪劇作家們,傳統鄉土社會就是一個超穩定結構的社會,窮人除了科舉、入贅和造反,幾乎沒有更多快速晉升的通道,造反不能寫,能寫的不就只有科舉和入贅了嗎?在口傳神奇故事當中,主人公的快升通道會更豐富多樣一些,比如圯橋遇仙、龍宮得寶、行善掘藏、斬妖除怪等,但入贅皇家的大團圓結局依然是最受民眾青睞的進階方式。

作為游戲終點的元結局

故事作為一種虛擬的語言游戲,其中有角色扮演,有神秘冒險,有尋親探寶,但這些都只是游戲過程,所有游戲必須有一個標志游戲結束的“終點”。在一局象棋比賽中,將對方的將帥置于死地意味著棋局結束;在一場格斗比賽中,將對方打倒在地超過10秒意味著比賽結束。同樣,在一則幻想故事中,王子和公主舉行婚禮總是意味著故事結束。所以呂蒂說:“童話的情節受到任務、禁令和條件的嚴格限制。如有可能,事情恰好在最后的時刻順利辦成。作為結束點的是明確的獎罰。”

所有的故事,都是在初始條件和欲望目的之間的虛擬語言游戲。在游戲進程中,不同的邊界條件決定了情節的不同展開形式,但無論其邊界條件以及情節的展開形式如何多樣,游戲最終必將指向同一個欲望目的,那就是標志世俗幸福的婚姻、家庭、財富和地位,我們將這種標志世俗幸福的大團圓游戲終點統稱為“元結局”。

作為故事終點的大團圓,一定是明確的、突如其來的,而不是含糊的、循序漸進的。故事結束的時候,所有矛盾總是在剎那之間得到全部解決,人生獎賞如期而至。哪怕是漫長的幾十年時間,在故事中也必須用最簡短的幾句話來交代,比如:“孫太生記住了山神的話,打這往后,凈做好事,家里的日子不但越過越好,他和媳婦還都活到99歲呢。”

故事中的大團圓可以有各種變體,包括但不限于王子迎娶公主、窮小子得到財富和妻子、親人得以團圓、冒險者歷盡艱辛終于回家、母親或女兒的愿望得到實現、英雄獲得名譽和地位,比如:“在蒙塔萊的故事中,英雄并不總是天生的,而只是一個敢想敢干的年輕人,他注定要歷盡險阻,但卻知道如何取得利益和彌補損失,然后事實卻是,這位英雄并未娶公主為妻,而是免除公主對他的一切義務,從而換取經濟上的利益。對于一位童話中的英雄而言,這種行為相當罕見。……這恰恰是商人所應具備的品質。”所有這些結局,只要符合世俗意義上的“好的結局”,我們都視之為大團圓的變體。

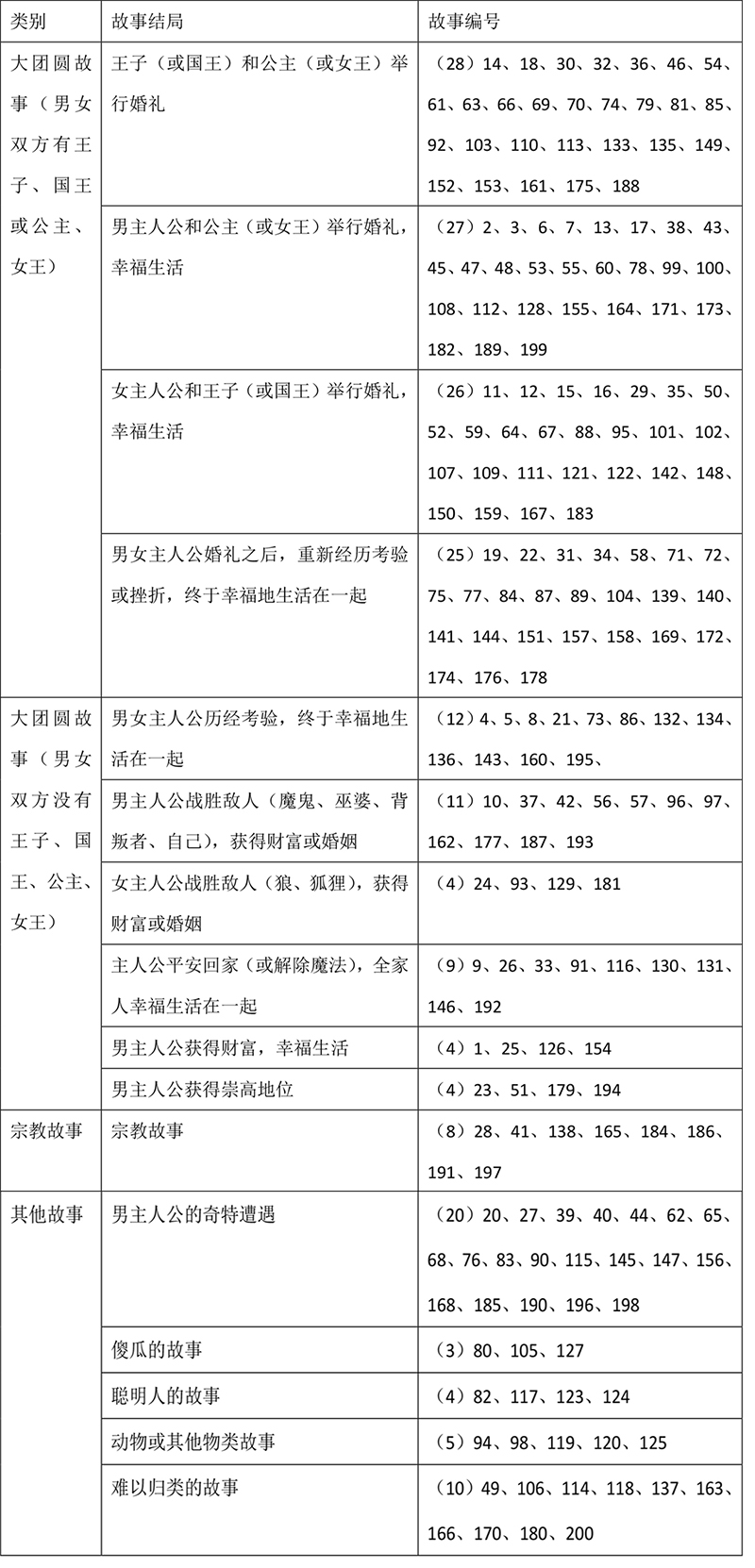

我們以卡爾維諾搜集整理的200則意大利童話為例,列出詳表,看看意大利幻想故事的主人公最后都有哪些結局。

意大利童話的結局模式(伊塔洛·卡爾維諾:《意大利童話》)

從上表可以看出,涉及王子(國王)或公主(女王)婚禮的故事,占比達到53%;非王室主人公獲得財富、婚姻或全家團圓的故事,占比18%。美滿婚姻和家庭的故事總占比達到71%。如果我們剔除4%的宗教故事,未涉及大團圓結局的其他故事只占21%。如果我們把獲得財富和地位也視為大團圓一種變體,那么,在全部的200則童話中,大團圓故事的總占比高達75%,這還不包括動物故事中的團圓故事。

從上表也可看出,無論故事的歷程如何曲折,結局的大團圓都是相似的,大團圓的變體數量也非常有限,除了盛大的婚禮之外,就是平安回家、獲得財富、獲得地位。托爾斯泰曾有一句名言:“幸福的家庭是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。”放在我們的故事學中,完全可以改寫為:“幸福的結局是相似的,不幸的歷程各有各的不幸。”

一般來說,故事主人公都是受到不公正對待的受壓迫者,或者勇于作為的正能量擔當者,按照約勒斯的“事件或素樸道德的倫理學”原則:“在童話中,語言表情負載著樸素道德意義上的悲劇因素和公正。在這個意義上,不公正就是:笨拙,穿著破衣爛衫;悲劇就是:在一晚上把極為雜亂的一堆谷物分揀出來,踏上一條無盡的旅途,與一個巨人搏斗;公正就是:得到某種財富,嫁給某個王子。”大團圓的故事結局,既是故事設定的倫理目標,也是標志故事結束的游戲終點。

呂蒂在論及童話本質時說:“對他(主人公)而言,擺在他面前的各種任務、困難和危險,無非各種機遇。在遭遇機遇的過程中,他的命運變成一種本質的命運。……而且,由于主人公謀求他自己的路,所以,他解教他人,常常也并非有意而為。或者說,他幫助別人,并沒有考慮自己——而且恰恰因為這樣,他才打開了通往他的目標的道路。”其實,無論主人公是為自己、為家庭,還是為別人,只要他是正能量的負載者,他就不能被故事賦予悲劇的命運,他的“本質的命運”(元結局)是由故事講述人和聽眾共同賦予的,必須是大團圓的。

故事中的人物絕不是現實中的歷史人物,哪怕是歷史傳說。其主角的品性、特征也已經遠離了真實人物的本來面貌。所謂“人物性格的二重組合原理”也不適用于故事學,故事中的人物都是象征性的,好人和壞人涇渭分明,因此故事的結局也必然是象征性的,它用以表達故事講述人聽眾共同的倫理判斷和愿望,好人必須得到好報,壞人必須受到懲罰。所以說,只有大團圓的結局,才是語言游戲的終點、故事的元結局。沒有到達終點的故事是不完整的,它必須在下一次講述中被下一位講述人補足,否則就打破了講述人與聽眾之間的默契,難以流傳。

結語:主人公成婚并加冕為王

現在我們回到譚振山的《王恩石義》故事上來,其實故事的結局早就由普羅普的《故事形態學》給揭示了。普羅普認為“所有神奇故事按其構成都是同一種類型”,他把《阿法納西耶夫故事集》中的所有103個神奇故事抽出來,從中歸納出了31個功能項。石義回家,正好對應于普羅普的第20個功能項“主人公歸來”。

接下來的故事,我們可以參考普羅普的故事功能項,從第23個功能項講起:

“主人公以讓人認不出的面貌到達另一個地方”(石義來到皇宮求見皇上);

“假冒主人公提出非分要求”(王恩指認石義是騙子);

“給主人公出難題”(皇上一次又一次給石義出難題);

“難題被解答”(石義在螞蟻和蜜蜂的幫助下,每次都將難題解決了);

“主人公被認出”(皇上承認了石義);

“假冒主人公被揭露”(皇上判定王恩是假冒英雄);

“主人公改頭換面”(石義成為英雄);

“假冒主人公受到懲罰”(皇上把王恩殺了);

“主人公成婚并加冕為王”(石義和公主結婚了)。

結局肯定是大團圓的,只要石義還沒跟公主結上婚,這故事就沒完。但是正如我們上面所分析的,這個大團圓并不是中國特色“國民性”的,更不是什么“中國人思想薄弱的鐵證”,它是全世界民間故事的共通規律,要說,也是人類性的元結局。

(本文摘自施愛東著《故事法則》,生活·讀書·新知三聯書店,2021年11月。澎湃新聞經授權發布,原文注釋從略。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司