- +1

讓韓國走上現(xiàn)代化的“新村運動”(上):縮短城鄉(xiāng)差距

新村運動是韓國人民為了改善生活環(huán)境和增加收入,從1970年代開始的全民地區(qū)性社會運動,其本質是以勤勉、自助、協(xié)同精神為基礎,以民族振興和國家現(xiàn)代化為目標而展開的民族振興運動。早期的新村運動旨在改變農村的落后面貌,起步于農村建設事業(yè),是農民自主的農村現(xiàn)代化事業(yè);但新村運動并不限于農村,它是整個國家現(xiàn)代化運動的重要環(huán)節(jié),是韓國經(jīng)濟社會崛起的原動力。

為什么會出現(xiàn)新村運動?

1970年4月22日在為討論寒害對策而召集的地方長官會議上,樸正熙總統(tǒng)提出了災民恢復對策和廣泛意義的農村再建工作,并將該再建工作命名為以自助、自立精神為基礎的,具有村莊建設事業(yè)意義的“新村建設運動”。

當天樸正熙總統(tǒng)說, “如果我們發(fā)揚‘獨自用我們的雙手建設我們的村莊’的自助、自立精神,流著汗勞動的話,相信所有的村莊不久將成為富裕而舒適的村莊。該運動可以說是新村建設運動”。以此為契機,政府開始研究以農民為主體、相關機構和領導人的支持為前提的農村自主圖強的振興方案。

當時的社會背景是政治上混亂、人民窮困、社會很不穩(wěn)定,農村充斥著“貧窮就是命運”的宿命論,人們被沉悶的氛圍壓抑著。亟需一場精神改造的社會運動來激發(fā)全國人民的熱情。

1945年韓國獨立后,農村不僅在經(jīng)濟方面非常窮困,村莊的居住環(huán)境也非常惡劣。農村不僅沒有上下水道,也沒有滿足生活需要的基本設施,衛(wèi)生或防疫等基本條件也十分薄弱。這樣的低質量生活狀態(tài)導致村民缺乏改善環(huán)境的條件和動力。隨著城市經(jīng)濟的發(fā)展,農村人口開始向城市遷移。其結果是城市人口急劇增加,農村人口不斷減少,農村的窮困狀態(tài)愈加嚴重。

1960年4月19日韓國民眾因不滿總統(tǒng)選舉舞弊,大批學生和民眾沖向青瓦臺,100多名學生被射殺,60000多民眾受傷,李承晚政權迫于壓力于27日宣布下臺。這是韓國歷史上第一次成功的民主運動。1961年5月16日韓國陸軍軍官樸正熙領導軍方發(fā)動政變,推翻了舊政權。樸正熙總統(tǒng)上臺后大力糾正社會秩序,倡導新倫理,力求革新制度和推進經(jīng)濟發(fā)展。

1960年代的韓國人均國民生產(chǎn)總值(GNP)只有85美元,是典型的最貧困國家之一。因戰(zhàn)爭后遺癥,整個國家沒能擺脫饑餓,依靠美國支援的面粉勉強支撐著最基本的生存。因山林荒廢以及洪水和旱災的危害,農業(yè)連年歉收。1962年開始的第一次“經(jīng)濟開發(fā)五年計劃”以出口和重工業(yè)為重點,經(jīng)過五年的努力,到1967年實施第二次開發(fā)計劃時,韓國經(jīng)濟已經(jīng)呈現(xiàn)出了明顯的提升。經(jīng)濟發(fā)展的初見成效讓韓國國民看到了希望,并口口相傳“經(jīng)濟增長是有機會的”。

雖然“經(jīng)濟開發(fā)五年計劃”取得了初步成功,但以大城市和重工業(yè)為重點的開發(fā)政策導致城鄉(xiāng)間的經(jīng)濟和社會發(fā)展差距進一步擴大。新村運動也是為了縮小日益加劇的城鄉(xiāng)差距,克服地方日益嚴峻的經(jīng)濟困難,提高鄉(xiāng)村生活質量,以農村村莊為對象開展的社會運動。如果要實現(xiàn)當時的農村復興,還需要特別的動力。在當時的環(huán)境下,政府需要建設農村道路、橋梁、上下水等基礎設施和改良農業(yè)以增加農民收入,同時還需要在農村建立自主、自立的社會自信心和生活態(tài)度。

新村運動的方法:精神啟蒙、環(huán)境改善和增加收入

新村運動開始的1970年,韓國人均國民生產(chǎn)總值已經(jīng)達到257美元,增幅顯著。這樣明顯的(經(jīng)濟增長)成效讓國民找到了新動力,并堅定了意志,自主建設小康村莊。以政府支援為開端的新村運動,通過選擇性的支援誘發(fā)競爭,進而不斷地擴大到全國范圍,并發(fā)展成為實現(xiàn)勤勉、自助、協(xié)同的“新村精神生活化”的改革運動。新村運動是將“必須通過經(jīng)濟自立成長為先進國的意志”強力注入到國民思想的國家現(xiàn)代化運動。

在新村運動初期的1970年,政府向全國33267個行政里洞統(tǒng)一無償支援各335袋水泥,支持村莊自主開展建設。支援水泥的動因是當時水泥生產(chǎn)過剩和振興內需的現(xiàn)實背景。以此為開端,政府向建設成效好的16600個村莊再無償追加供應500袋水泥和1噸鋼筋,并對其自主的協(xié)同努力予以獎勵。

1970年代初期的新村運動從精神啟蒙、環(huán)境改善和增加收入三個方面推進:

首先,政府認識到人在村莊建設中的核心作用,所以先行開展“刺激人們使其動起來”的精神啟蒙;當時農村一年除了5個月的農忙期以外其余均為農閑期,精神啟蒙要讓人們在農閑期不要過度飲酒和賭博,而是自主地參與村莊建設活動,要引導人們感受到成就感,并激發(fā)“我們也能做到”的熱情和自信。

其次是改善環(huán)境,擴大和改善狹窄的道路,提高生活的便利性,加快生產(chǎn)物資等的流通,幫助農民增加收入,將每年必須整修的草房屋頂換成了石板瓦,減少了勞動力投入,這樣就將有限的勞動力資源集中到了生產(chǎn)上。

最后,也是最重要的是增加村民收入,政府支持村民建設新村工廠,通過制作草繩、草袋子和村莊特產(chǎn)品的集體生產(chǎn)活動來增加收入,當時每個郡都建設了5~6座工廠,全國共建成了800多座農村工廠,取得了增加農民收入的明顯成效。因為有了這些新村工廠,1974年韓國農村GDP首次超過城市GDP。

新村運動的發(fā)展過程

以下按照新村運動中央會的劃分方法,將10年間的新村運動發(fā)展過程分成如下三個階段,分別予以闡析。

基礎階段(1971—1973年)

村莊領導人在發(fā)動村民參與新村建設活動的過程中,其作用非常重要。新村運動初期,各村均選出了新村領導人,經(jīng)過政府組織的培訓后,以他們?yōu)橹行膩韼ьI村莊的各項建設活動。

初期新村建設的重點聚焦在村莊道路的擴建、共用洗衣臺的建設和屋頂、墻垣及廚房改良等環(huán)境改善工作,并同時開展了改良耕地和提高種子質量等增收工作,一掃鄉(xiāng)村過往的頹廢風氣,實踐了勤儉節(jié)約等精神意識的改革。

政府組織開設新村領導人研修院,在全國培養(yǎng)了大量的新村領導人。居住環(huán)境的改善使得村莊發(fā)生了明顯變化,人均GNP也從1970年的257美元增至1973年的375美元,增長了約50%。這些顯著成效讓國民看到了國家富強的希望,這段時期也是樸正熙總統(tǒng)領導下的政府主導型政策的高效運作時期。

擴散階段(1974—1976年)

這段時期以農村小康運動為重點,工作聚焦在農民增收上,意圖逐步消除城鄉(xiāng)差距。這個階段不僅僅是農村運動時期,而是國民的新村運動擴散時期。鑒于前期的成效顯著,新村運動的組織和人力大幅增加,政府的支援和支持力度繼續(xù)加大,新村運動的對象范圍也擴大至一般市民,通過整備水田埂、整治小河川、實施綜合農業(yè)、發(fā)掘農外收入等工作促進了居民收入的增加,全面激發(fā)了國民的改革意識和自主行動意志。

1976年,韓國人均GNP達到了767美元,比3年前翻了一番多。基于農村的新村運動成功擴散至城市,包括和工廠、作單位和學校,逐步發(fā)展成為全體國民參與的運動,形成了當時韓國的國民精神。

深化階段(1977—1979年)

這個階段是對過去階段的超越,不再局限于以村莊為單位的小規(guī)模活動,而是擴大了活動的地域和規(guī)模,旨在提高新村運動的經(jīng)濟性。農村聚焦于增加收入和擴充文化福祉設施,城市聚焦于節(jié)約物資和提高生產(chǎn)力及健全勞資關系。通過活躍地開展單位和工廠的新村運動,大幅提高了生產(chǎn)效率并增加了居民收入。

1979年韓國人均GNP達到1394美元,與3年前相比又翻了一番,全國的城鄉(xiāng)生活條件持續(xù)得到明顯改善。這一時期的特點在于謀求從村莊單元到地區(qū)單元,從關聯(lián)性中謀求共有資源和共同開發(fā)所帶來的效率性和經(jīng)濟性,追求快速的經(jīng)濟增長和國民精神的成熟,引導村莊的自立,并促進農村基礎設施的完善。

1980年代以后的新村運動

政府主導下的新村運動從1980年代開始轉換為民間體制。新村運動中央總部的成立,促使新村運動發(fā)展成為連續(xù)的國民自律運動。之后經(jīng)過組織體系完善,在市道設置支部,在市郡區(qū)設置支會。1986年亞運會和1988年奧運會時期,韓國開展了奧林匹克新村運動,1989年韓國人均GNP再次增加至4934美元。新村運動轉換為民間主導機制的同時,許多工作從農村擴大至城市,內容也變得多樣化。

1980年代以后,新村運動替代當時不活躍的市民團體,開展了排隊運動、遵守交通秩序運動等全國范圍的意識改革運動。1990年代新村運動演變?yōu)橐試业慕裹c問題為中心的社會活動。1990年代末開展了以幫助失業(yè)者為目的的克服失業(yè)運動等。

另外,1990年代隨著國內外的政治經(jīng)濟環(huán)境變化,新村運動的活動范圍和內容縮小了。為了鞏固新村組織的自律和自立基礎,縮減了組織和人力,持續(xù)地開展了提高社區(qū)共同體意識和恢復道德性的運動。經(jīng)過努力,1996年韓國人均GNP超過1萬美元,但1997年的金融海嘯給韓國造成了沖擊。為了克服經(jīng)濟危機,韓國再次啟動全國的國民意識和社會風氣革新。

新村運動如何在基層運作

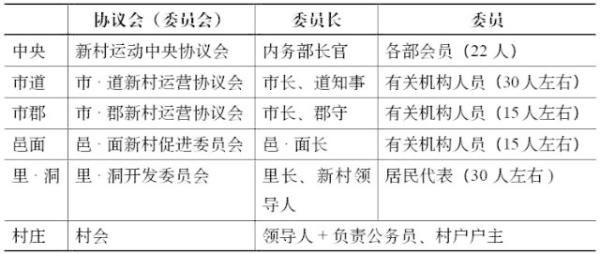

1970年代為了高效地推進新村事業(yè),政府依據(jù)新村運動中央?yún)f(xié)議會的方針,構建了地方運動組織。各市·道和市·郡單位組建了新村運營協(xié)議會,各邑·面單位組建了新村促進委員會,各里·洞單位組建了里洞開發(fā)委員會。任命各級行政機構長擔任單位組織委員長,各委員會的委員由有關機構人員參與。委員會的決策組織和政府機構建立聯(lián)系,構成了中央和地方之間的垂直組織體系。

值得注意的是,在上述行政指導體系中,作為村莊的最高決策機構兼居民自治組織的“村會”被指認為正式的新村運動組織,并在各村莊分配了公職人員去指導新村事業(yè)。通過這些措施,政府在1970年代建立了穩(wěn)定的人員架構來推進新村運動,進而實現(xiàn)了高效指導和管理村莊事業(yè)。政府的這種行政指導體系基本上與農村傳統(tǒng)的行政體系相匹配。1970年代中期以后,工廠新村運動和城市新村運動作為獨立部門得以強化,工廠新村運動和城市新村運動的行政指導體系也就逐漸分離。

首先,新村領導人作為村莊的領袖,發(fā)揮了最重要的作用。新村領導人最初是從自主的參與開始的,在政府的教育培訓和獎勵補償政策影響下愈發(fā)活躍起來。政府從新村運動初期就開始培養(yǎng)新村領導人,為這些可能對村莊的發(fā)展和功能提升發(fā)揮重要作用的能人提供支持,使他們感受到作為村莊領導人的自豪感和使命感。通過教育培訓和其他支持,新村領導人作為村莊領袖開展相關活動,對于村莊領導人自愿的風險和勞動,政府用新村勛章或表彰來補償,并在正式場合積極宣傳其成效。

其次,政府政策也是新村運動成功的重要要素。在總統(tǒng)的強力意志下,政府開展了示范試點工作,逐漸形成了連接一線市郡和邑面的新村運動推進體系。政府以多種形式擴大新村運動的成效,包括視察成功的村莊、提供總統(tǒng)和政府特別支援款、邀請優(yōu)秀新村領導人舉行月刊經(jīng)濟報告會等。政府通過宣傳成功的村莊和新村領導人及其“成功神話”,極大地擴張了新村運動的社會影響。

再次,韓國農村村莊的社會結構因素也是新村運動成功的重要因素。當時鄉(xiāng)村存在各種形式的婦女會、青年會、老人會、作業(yè)班、相助契、信用社等自治組織,經(jīng)過“村會”的重組,它們構成了農村新村運動的基層組織體系。這些自治組織通過村會、村莊領導人或開發(fā)委員和村莊公職人員,獲得了向村民進行新村事業(yè)啟蒙教育等的各種宣講機會。

這些自治組織在村會上對村莊的土地公司、基金建設、意見總結等發(fā)表意見,并宣傳新村事業(yè)的顯著成效,以積極擴散新村精神。當時,鄉(xiāng)村地區(qū)也存在批判和不協(xié)助新村事業(yè)的不滿勢力,村集體利用公眾意見或村莊規(guī)約等方式,減小他們對新村事業(yè)的影響。

新村運動亦可被解讀為一場改變國民精神的運動。在推進當時落后的農村發(fā)展的同時,改變了農村居民懈怠、依賴他人、利己心及消極的精神狀態(tài);在確立積極的生活態(tài)度后,激發(fā)了“人人力求進步”的生活氛圍。韓國現(xiàn)代史上的新村運動奠定了國家快速、健康發(fā)展的基礎,成為令人驕傲的民族運動。

(本文原載《國際城市規(guī)劃》2016年第6期,原標題為《韓國新村運動的成功要因及當下的新課題》,經(jīng)過編輯簡化,由作者授權轉載。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司