- +1

江南名士|文徵明:長在蘇州的“笨小孩”

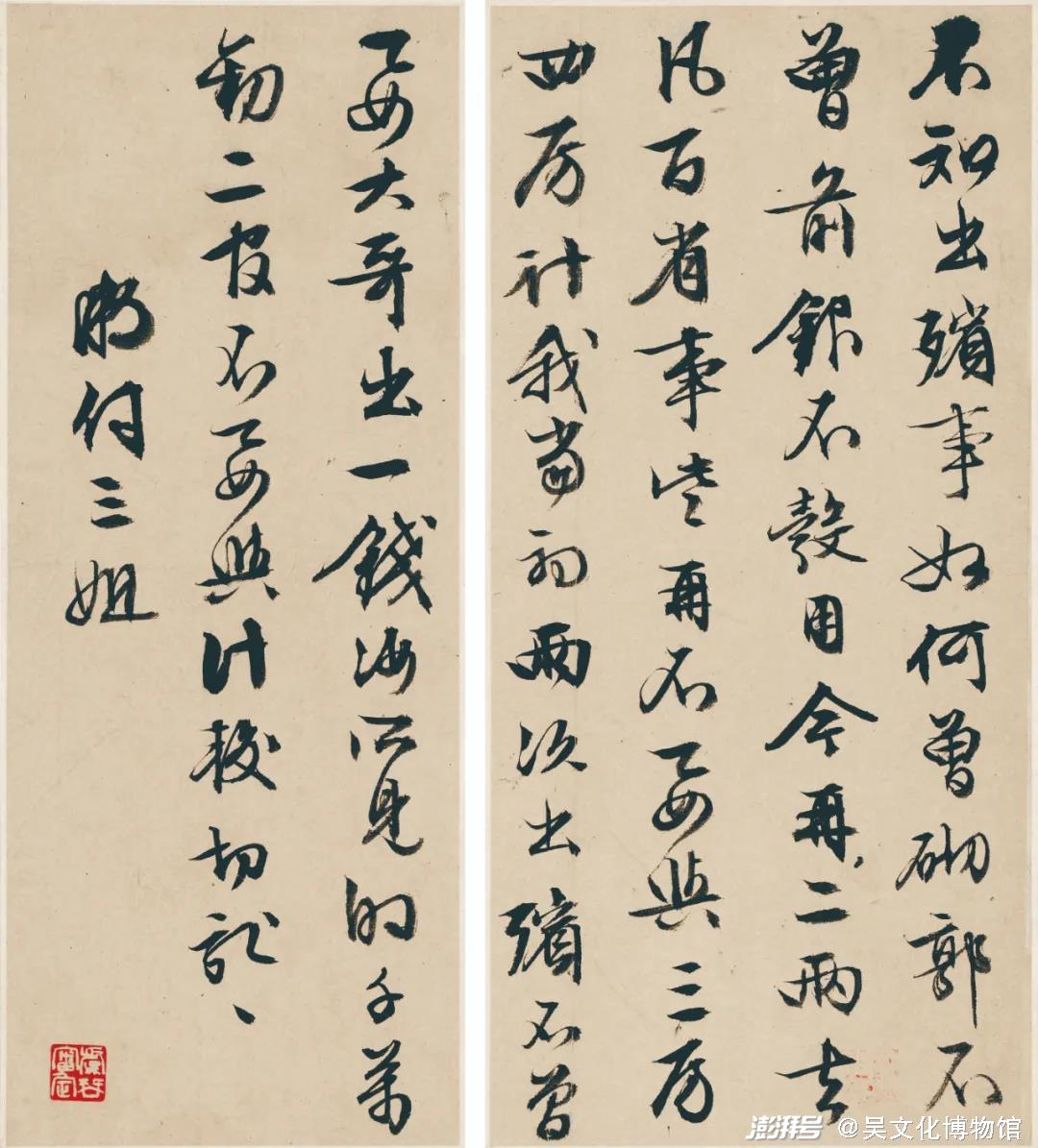

展開這兩張短小的信札,一眼可見清秀雅致的行楷筆跡,功夫深厚,無可挑剔,但與此形成鮮明對比的,是內容里一件件“雞毛蒜皮”般的小事——

(明)文徵明《致妻札》,上海博物館藏

“出殯的事怎么樣了?棺材做好了沒有?家里的錢還夠不夠用?現在再寄二兩,凡事都節儉著用,不要跟三房四房多作計較,我當初兩次出殯,都沒有讓大哥出過一錢,這都是你親眼所見的。所以千萬不要與他們計較,切記,切記!”

這絮絮叨叨的口氣,這事無巨細的叮嚀,或許一般會讓人想起追在家人身后操心家務瑣事的母親和妻子的角色,然而,事實正與這樣的成見截然相反——這是一封寫給妻子的家書,出自“吳中四才子”之一的文徵明之手。

書跡是名家手筆,字里行間卻盡是煙火氣,而且勤懇真誠,無一絲敷衍,這便是文徵明其人的冰山一角了。

“吳中四才子”里,相比唐寅的天才與傳奇,文徵明的經歷就顯得不那么波瀾壯闊,甚至可以說,就是個“笨小孩”。

無論是十五歲就考中蘇州府試第一名的唐寅,還是五歲就能寫大字,九歲就能作詩的祝允明,冠以“天才”之名都不為過,而七歲還不會說話的文徵明,在天才們的光環之下,就更顯愚鈍笨拙。“起跑線”上看起來已經輸了,若是再遇上平庸的父母,恐怕余生只能碌碌無為,和眾多凡人一樣湮滅為史冊里的煙塵。

所幸,他的父親文林說:“兒幸晚成,無害也。”——自己的兒子確實身負才華,只是會大器晚成。

文林官至溫州知府,以清廉循良著稱,在士林與民間聲望頗高。他不可能不知道,吳中之地何等富饒,人才濟濟,燦若群星。自己連話都說不利索的兒子真的還能出人頭地嗎?事實證明,這并非出自父親視角的盲目溺愛和自信。

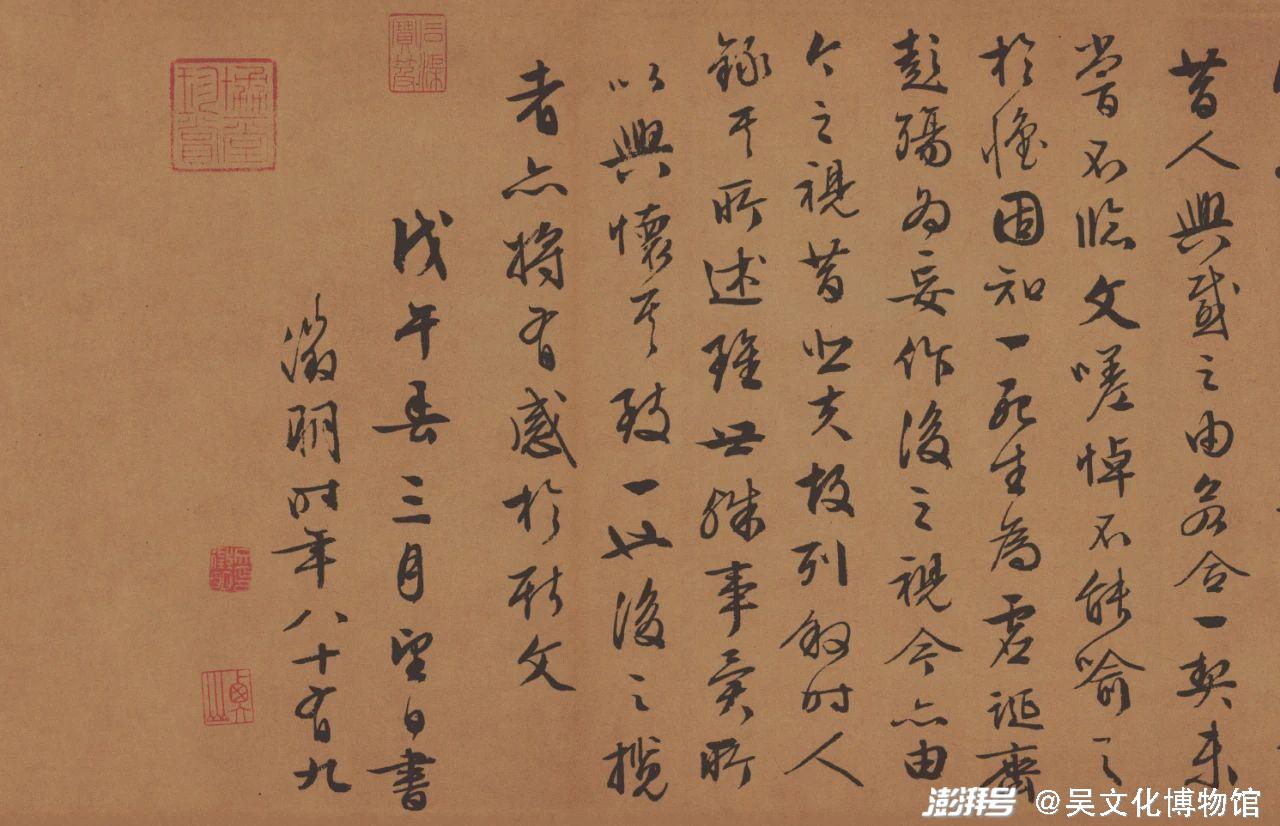

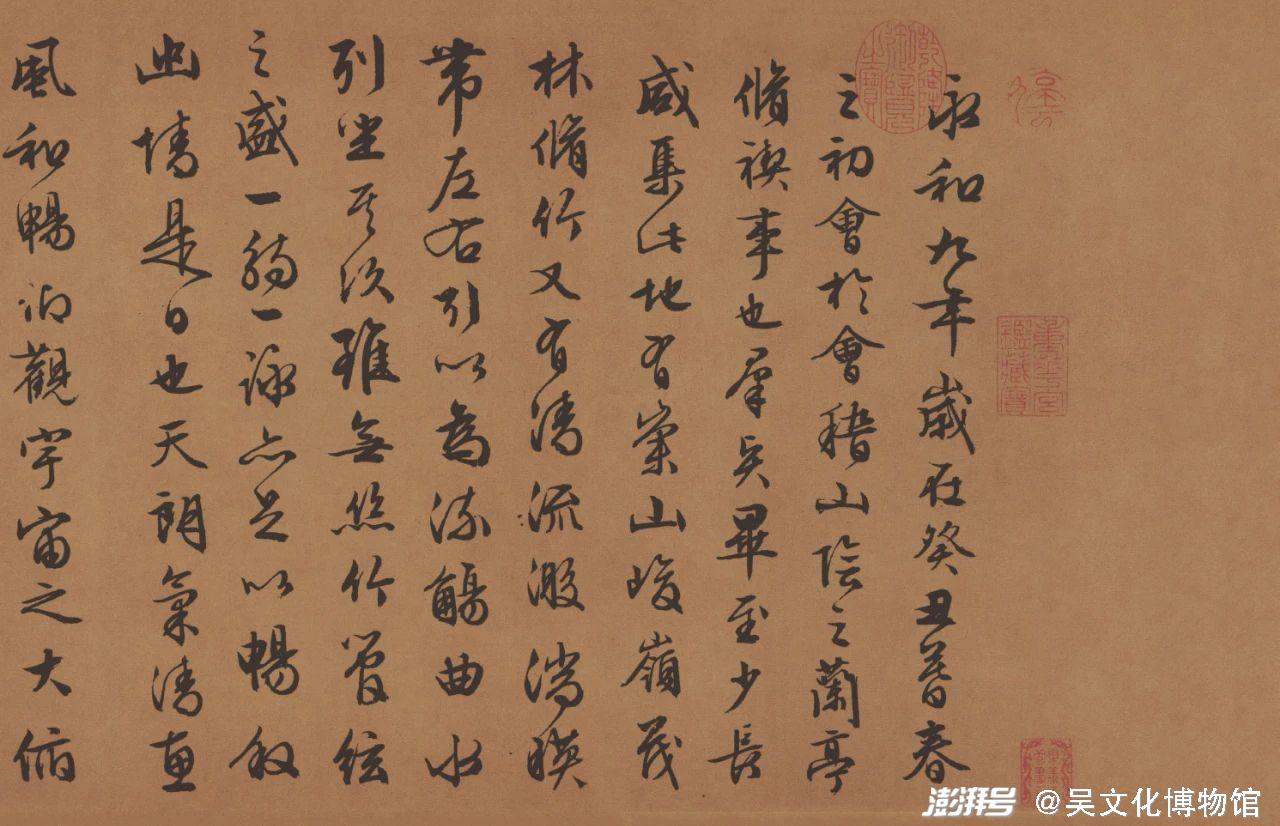

(明)文徵明《臨蘭亭》,臺北故宮博物院藏

于是,到了十一歲終于能說話的文徵明,開始到外塾就讀。此后,文林因職位變動、政績考核等原因輾轉溫州、南京、蘇州等地,文徵明隨侍身側,既增長見聞、廣泛交游,也發奮苦讀、勤練書畫,文徵明余生的成就,究其根源,也不外乎就這兩方面。

早在還未能流利說話的時候,文徵明就已經被公認是個忠厚老實的孩子,多年在廉潔勤政的父親身邊耳濡目染,更是讓這樣的品德深刻地在靈魂里扎根。踏實地做好每一件事,日復一日,始終如一,對文徵明來說,大概再自然不過了。文林還曾下過定論——唐寅雖是天才,但個性輕浮,“恐終無成”,而文徵明將來達到的成就,將是他所不能及的。

當然這話與事實有出入,至少現在但凡懂點歷史的人,都不能說唐寅是個“無成”的人,但以當時的情況來看,文林所指的或許是唐寅才華橫溢卻屢遭不幸的人生,這從一個父親與名吏的角度出發,倒也不算完全失真。于是為了保障文徵明的人生,文林除了提供安穩的家世與充分的鼓勵,還為愛子引薦了恩師。

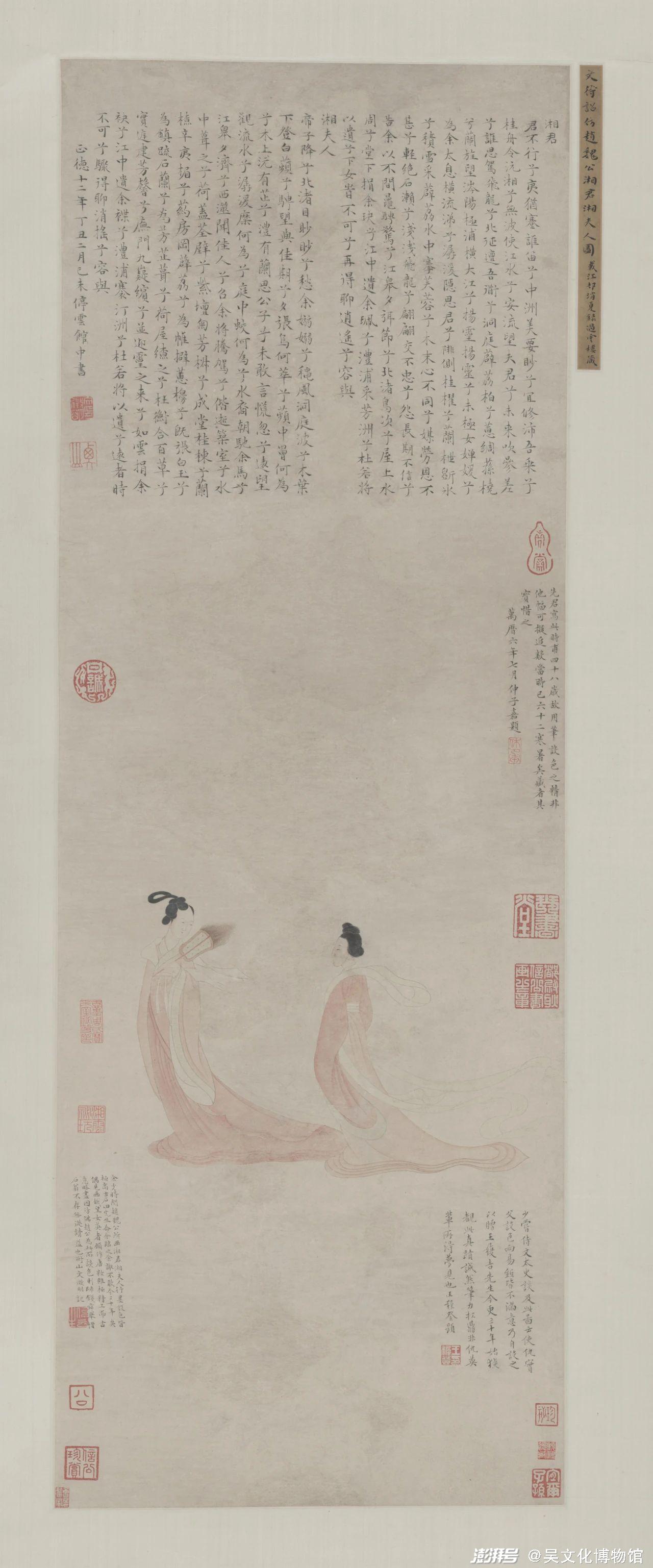

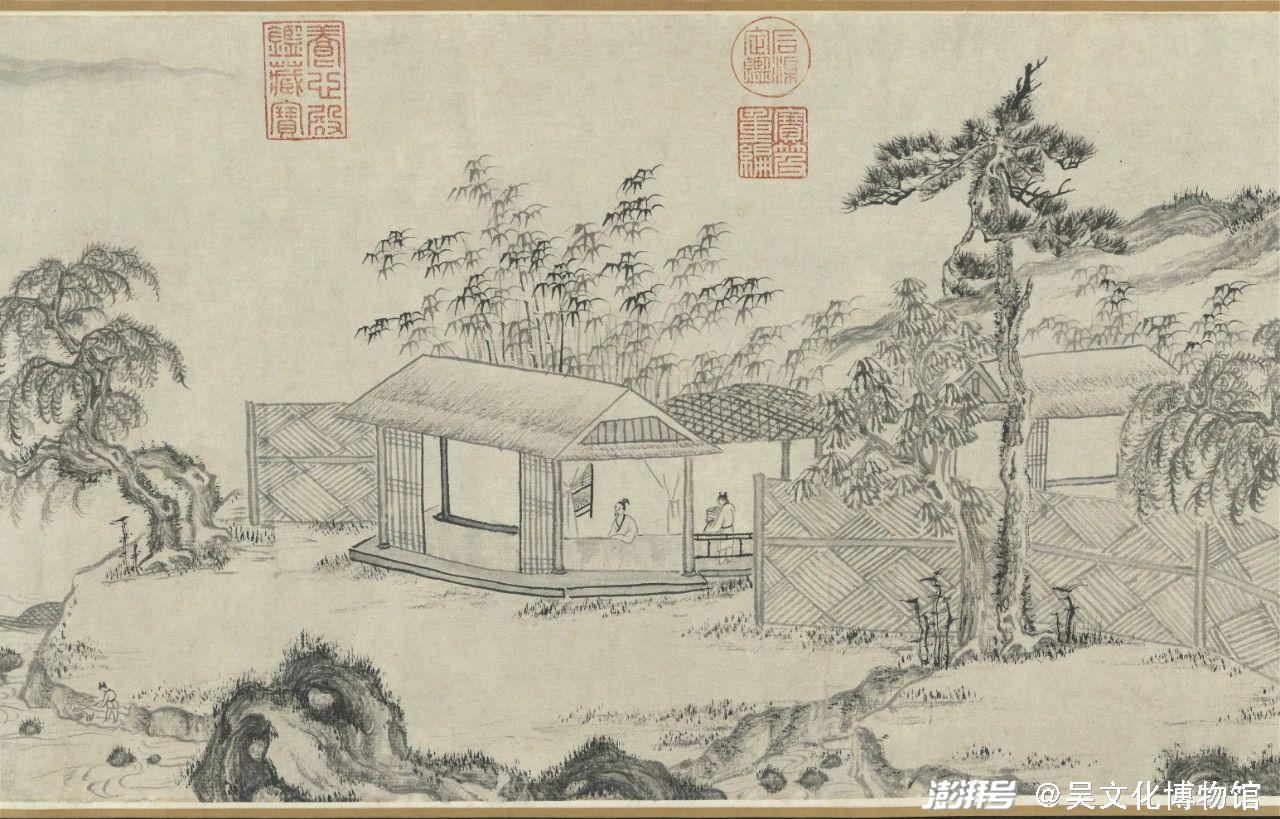

(明)文徵明《湘君湘夫人圖軸》,故宮博物院藏

此圖根據屈原《九歌》中“湘君”、“湘夫人”兩章而作,是文徵明早期僅存的人物畫名作,也是吳門畫派的典型人物畫。

《明史·文徵明傳》說得很清楚:“學文于吳寬,學書于李應禎,學畫于沈周,皆父友也。”這幾位“大牛”都是文林的朋友,自然要看著人情,提攜后輩,并且他們有著共同的出身地——蘇州。后世將活躍于明代中期蘇州的這些名家,稱作“吳中派”,可見影響力之廣。

(明)文徵明《中庭步月圖軸》,南京博物院藏

有名師指點,可以少走很多彎路,文徵明在李應禎門下學書法,還是一如既往的認真嚴謹,別人做一遍就能完成的事,他會不厭其煩地重復數遍,延續到詩文與作畫上也還是這樣的習慣,到了晚年都未曾變過。這樣的勁頭,可以說是真性情使然,也未必不是為了十九歲那年,被歲試的宗師批評字跡不佳帶來的“心理陰影”——知恥而后勇,往往動力和勢頭就會更加迅猛。不過,文徵明并不將之表現為縱情恣肆的筆意,或一瀉千里的氣魄,他矜持而慎重地落下每一筆,也許對于一些人而言,這太不“痛快”了,但在更多人眼里,這樣的一絲不茍,反而成了這位宗師身上最能令人過目難忘的氣質和魅力。

(明)文徵明《小楷書千字文》,收藏地不詳

在清代馬宗霍的《書林紀事》里記載,文徵明臨摹《千字文》,每日以十本為標準,因此書法進步神速。哪怕不在練習的時間,只是為了給人寫封回信,也從不馬虎,但凡有一點覺得沒寫好,就必定再三改動,從不厭煩。于是評論家們就有定論——“愈老而愈益精妙”,時間的考驗,反而成了最好的催化劑。

大凡藝術家都有自己的執著,一代宗師就更不用說了。老實人不等于可以被隨意牽著鼻子走,忠厚勤懇,是為了從一而終地貫徹正道,文徵明的作品和事跡都在詮釋這樣的事實。

憑著不世天才而春風得意的唐寅,沒過多久就遭遇了著名的科場舞弊案,境遇瞬間天翻地覆,聲名狼籍之下,連生計也難以維系,他以一封《與文徵明書》向好友文徵明求援,剖白心跡,字字泣血,若非真心引為知交,難以有此真言。這一年又正逢文林卒于溫州,文徵明料理父喪,想來并不輕閑,但他仍然記掛著唐寅的處境。多年后唐寅還能記得,當所有人都排擠指責他的時候,“徵仲笑而斥之”——文徵明溫厚守禮的性情,做不出唐寅那樣的事,卻始終相信朋友。

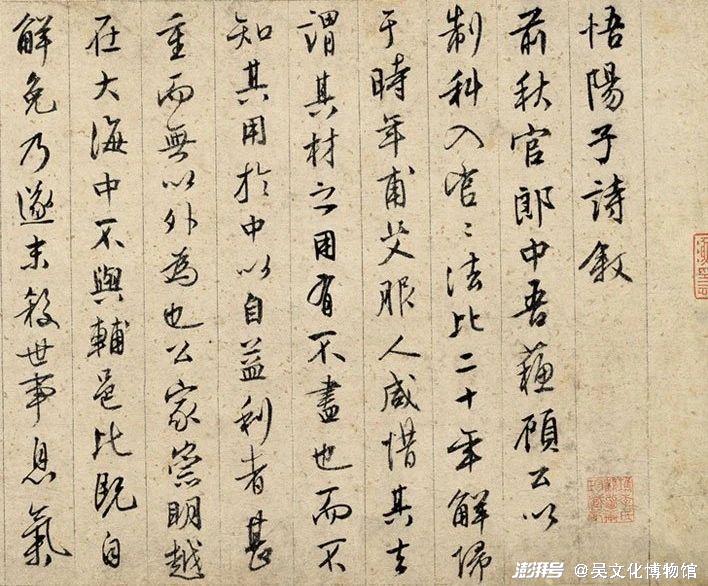

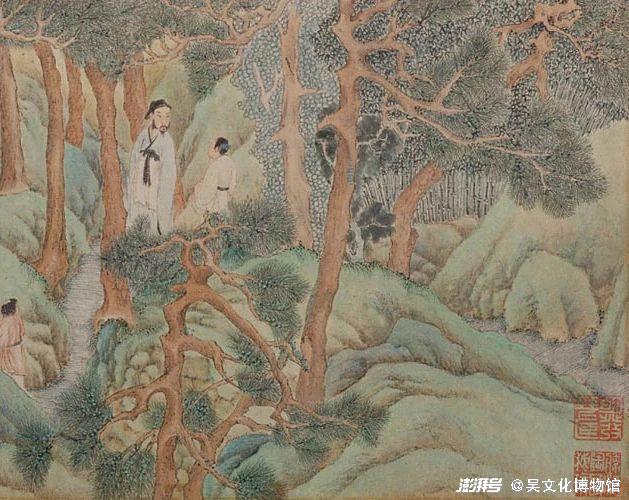

(明)唐寅《悟陽子養性圖》(局部),遼寧省博物館藏

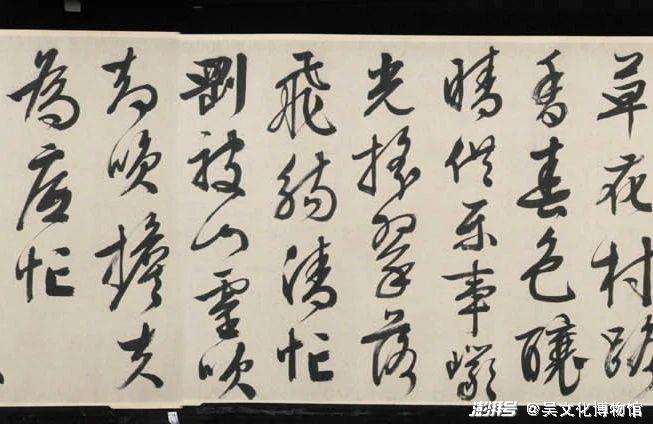

此圖由唐寅作畫,附文徵明行書《悟陽子詩序》,可謂詩畫雙絕。

(明)唐寅《悟陽子養性圖》拖尾文徵明《悟陽子詩序》(局部),遼寧省博物館藏

其實早在這之前,唐寅就曾因為性情不羈而得罪過提學考試的主考官,險些被取消科考資格,多虧文徵明與和其父文林多方斡旋,委托了蘇州知府曹鳳前去說情,又有名士沈周、帝師吳寬等暗中出力。吳中文人群體對于文徵明、唐寅這樣的后起之秀盡了最大的保護,好處與壞處都有。唐寅在蘇州被“寵”慣了,一出去就驟然遭了社會的毒打,卻根本不打算吸取教訓,獄事之后緊接著夫妻失和,失意遠游,染病回蘇州休養后又與弟弟分家,生活幾乎一塌糊涂,但他靠著賣文畫為生,還是縱情酒色。文徵明作為朋友,少不得要規勸,但據說也正是這樣出自好意的多番勸告,反而讓唐寅極為不滿,最后又是一封《答文徵明書》——大意為,“我自少年時代就與你文徵明投契,盡管別人都覺得我們不是一類人,但我依然把你視作知己,沒想到你也不能理解我,那就算了,我惹了你生氣,你也別再管我了。”

任性大概也是天才們不可避免的毛病,以文徵明的性格也不可能針鋒相對地回罵。十年后唐寅來信“服軟”,基本就摒棄了前嫌。甚至,那封基本等同于絕交宣言的信發出后,兩人的交集也其實沒有徹底斷絕。畢竟同在蘇州,都是詩文畫皆擅的知名精英,“朋友圈”重合概率高得驚人,真想不通往來也是很難,可能隨便一個聚會或是活動就遇上了,哪怕不是抬頭不見低頭見,拐幾個彎也總能聯系上。

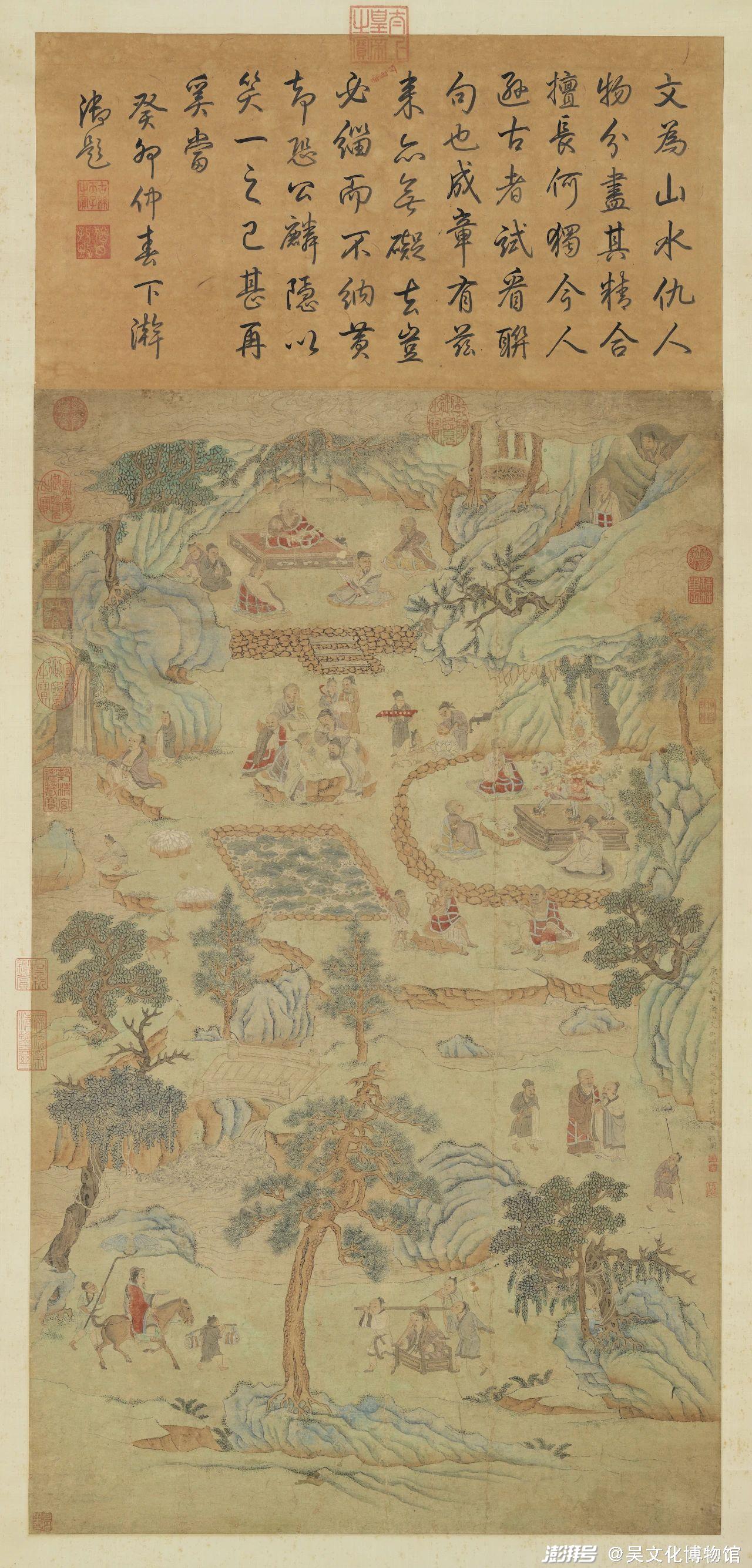

(明)文徵明、仇英合摹《李公麟蓮社圖》,臺北故宮博物院藏

比如蘇州藏書家朱存理精通鑒賞收藏,卻也不樂仕進,窮到買不起代步用的驢,于是“吳中四才子”之一的徐禎卿在他們的蘇州“朋友圈”里發起眾籌,以一篇《為朱君募買驢疏》號召大家獻愛心,唐寅即便自身境況艱難,也還是拿出舊刻的《歲時雜》一部,抵銀一兩五錢,文徵明雖未參與,但這些人之中首位響應并捐錢的,正是他一生的至交錢同愛。錢同愛與文徵明一生相伴,從年少到年老,他的女兒嫁給了文徵明的長子文彭。后來仇英將這件事畫成了《募驢圖》,畫幅后面詳細記錄了捐贈者們的心意。文徵明還曾贈送過仇英名貴的壽山黃杜陵石,仇英就在他女兒仇珠十五歲及笄之年,用這塊石頭刻了一方“杜陵內史”印章贈給女兒,“杜陵內史”自此成了女畫家仇珠一生的字號。

所以,至少從現有的書畫、詩作與活動軌跡來看,這些說巧不巧,意料之外和意料之中的碰面都沒有直接造成尷尬。將他倆聯系起來的人中,還有那位在此時存在感相當高的琴師——楊季靜。

(明)文伯仁《楊季靜小像》文徵明題引首,臺北故宮博物院藏

(明)文伯仁《楊季靜小像》,臺北故宮博物院藏

文伯仁是文徵明的侄子,性格暴躁,年少時曾與叔叔文徵明打官司,一度有牢獄之災。但他能詩善畫,擅長人物,也是習仿文徵明風格的后輩與學生中,自成風格的佼佼者。此圖畫琴師楊季靜,有文徵明題引首,還有祝允明與唐寅的題字。

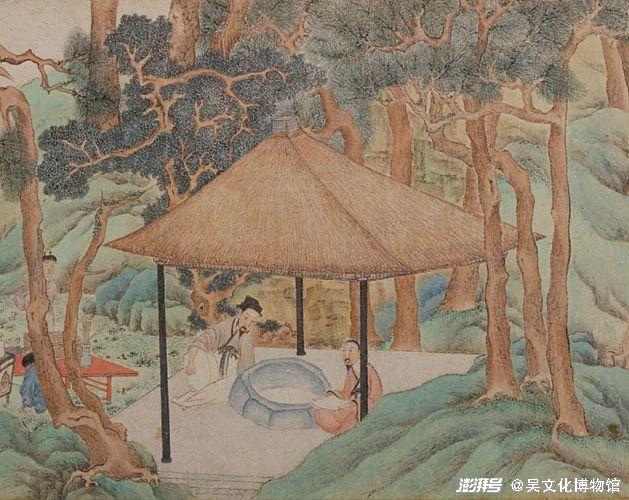

楊季靜與其父楊守素都善琴,且才氣不凡,以琴技游走于公卿名士之間,與諸多名人都有往來。他動身去金陵時,唐寅作《南游圖》相贈,上面有眾多文人題字,其中就有文徵明。后來文徵明五十九歲時,絕意仕途,辭官返鄉,自覺日子閑適恬淡,相當愜意,這時楊季靜提出請求,希望文徵明能為他抄寫《琴賦》。文徵明的意思,由這幅《蕉石鳴琴圖》的畫上款識來表明:“余不能辭,輒此似焉。若傳之再世,此幅可為季靜左券矣。”也就是說,推辭不了,“左券”還是契約憑證之意,可見珍重之意。此畫布局別致,書與畫兼備,畫僅占三分之一,畫的是楊季靜其人端坐撫琴,姿態悠然,背后湖石與芭蕉相映成趣,剩下的篇幅以烏絲欄為框格,以小楷書晉代嵇康的《琴賦》,足有兩千余字,字字圓潤舒和,雅致精妙。

(明)文徵明《蕉石鳴琴圖》,無錫博物院藏

明人王世懋曾有評價說,文徵明早年成名時的小楷,鋒芒太露,年到九十后還能寫出的小楷雖然從行為本身可說是難能可貴,但到底年紀大了,總顯得勉強,最好的小楷,是在他五六十歲的時候寫出來的,就像這幅《蕉石鳴琴圖》。

這就不得不提文徵明不順的科舉之路——雖說沒有牽連獄事,也沒有遭遇重大的陰謀或算計,但他在書畫詩文上可以厚積薄發的天資,到了應試八股與官場心術上就幾乎完全不頂用。八次鄉試,均告失敗,五十四歲那年終于得了翰林院待詔的職位,卻薪資微薄,職低言輕,往后四年間日子不舒心,書畫也未見長,文徵明最后認清了自己,辭官回鄉,做吳中山水間最自在的文人。

(明)文徵明《寒林鐘馗圖》,臺北故宮博物院藏

傳說鐘馗能辟鬼,因此大多數鐘馗畫像都將他畫得面目兇惡猙獰,文徵明此畫卻反其道而行之,畫衣著簡潔,面色和善的鐘馗獨立于寒林中,別有一番意趣。文徵明的畫作往往工致精細,此幅卻是難得的以粗筆畫成的佳作。

并非只有他一人這樣。富庶多情的吳中養育出的才子名士,滿腹才學和志趣不為妥協千里之外的威壓,于是既曾出過一腔熱血的“東林黨”成員,也有不少決意不與俗世同流合污的隱士名流,文徵明只是果斷選擇了后者。這或許也是“笨”的一種表現,就像他給人寫字作畫的“三不應”——“宗藩不應,中貴不應,外國不應”,平民百姓可以用一筐箬餅就換到文徵明的真跡,達官顯宦、外國來使卻是不論掏出多少真金白銀,還是擺出多大陣仗登門拜訪,他一概不答應。不像唐寅那樣逞口舌之快得罪人,文徵明的拒絕也帶著“笨”的氣質。有人想送他錢,就指著他的衣服說:“你的衣服怎么如此破舊?”文徵明淡然答道:“因為被雨淋了。”

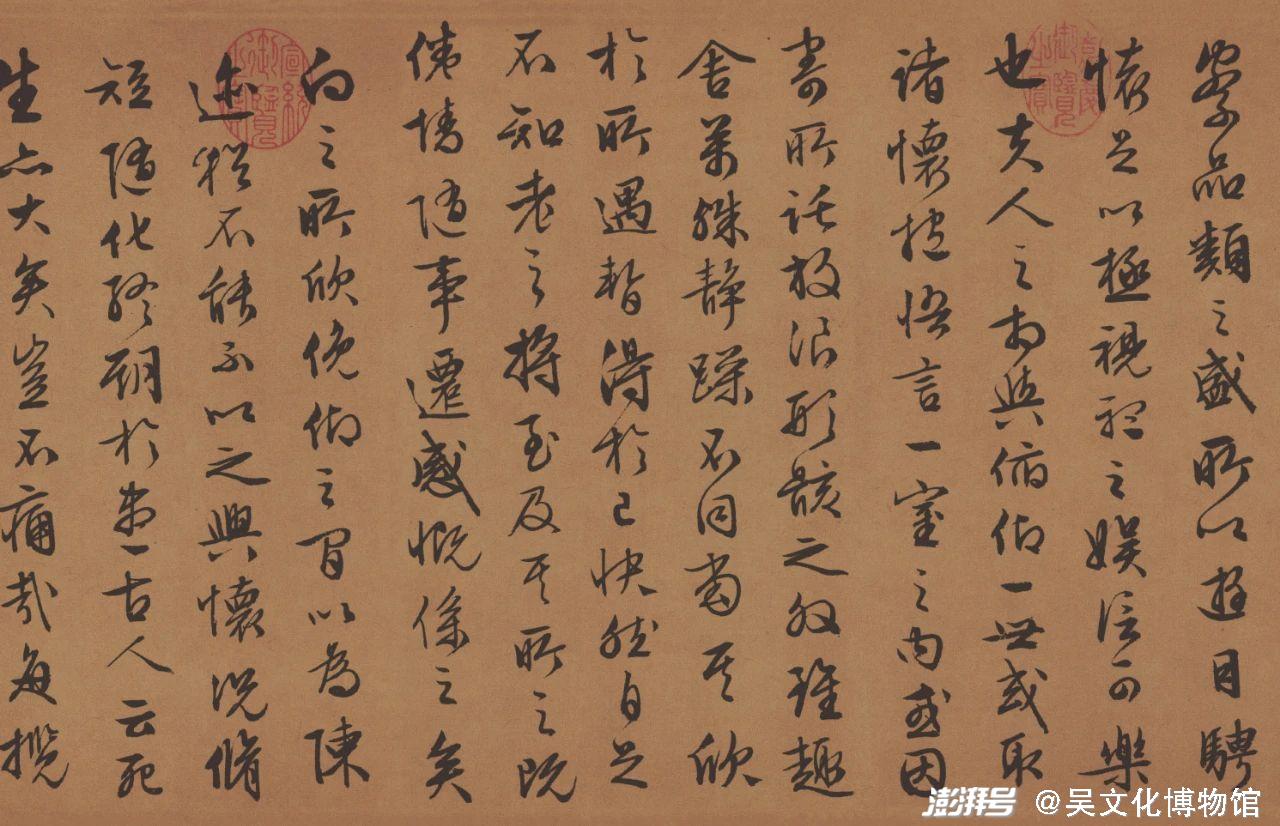

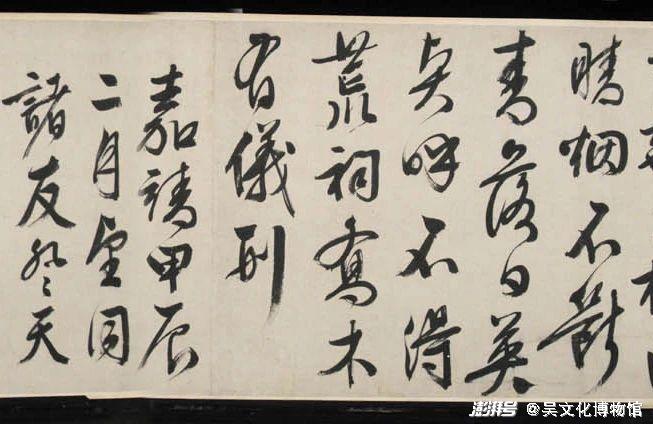

(明)文徵明《天平山詩卷》,南京博物院藏

天平山位于蘇州府西二十里,文徵明與友人祝枝山、唐伯虎等人多次登臨游玩,并留下詩作。這是文徵明將舊作四首詩文以行草書寫而成,當時他已年過八旬,但依然筆力雄健,是其大字行書的典范之作。

也因吳中之地,始終是他的避風港。一回來,心情舒暢,生活愜意,自然書畫創作如魚得水,水準與優勢慢慢超過了沈周、唐寅等人,在唐寅去世后,他成為吳門畫派領袖長達三十年。這三十年里,他基本沒有離開過蘇州,憑借書畫上的聲名,他生活富足,又與志同道合的朋友們經常聚會雅集,讓楊季靜這樣的琴師鳴琴助興,飲惠泉水泡出的香茗,興致正高時,也就下筆如有神。

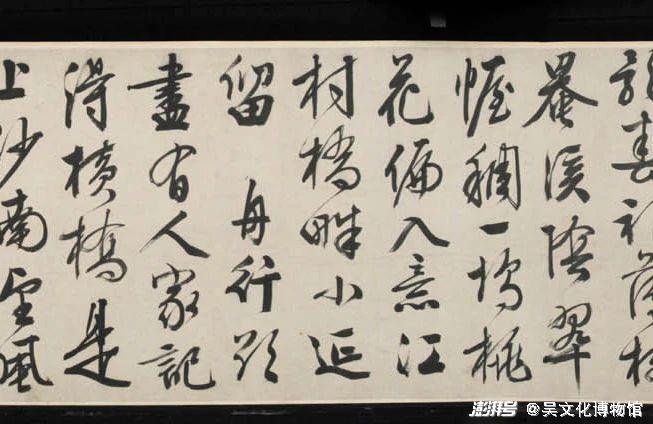

(明)文徵明《獨樂園圖并書記》,臺北故宮博物院藏

這是文徵明八十九歲時的作品,以王蒙筆法畫司馬光獨樂園圖,并以行書抄錄《獨樂園記》。

他本就是個不喜游歷的人,除了鄉試時要去南京,供職翰林院時待在京城,此外無論是學文習畫,還是以書畫為生,都在蘇州。余生三十年,足跡所至就是無錫惠泉至虎丘山之間。趕考鄉試的時候,他一定會經過惠泉,清靈泉水給他灰暗的仕途添了不少慰藉。他多次登臨惠山,攜眾友品泉品茶,畫出傳世《惠山茶會圖》。于是友人投其所好,經常從惠山帶回泉水來送給他。有一次他在冬日雪夜收到裝在小壺里的惠泉水,就雅興大發地點起火爐,就著月色烹茶,用詩文記下絕妙滋味的同時,不忘嘲諷一波唐朝宰相李德裕為求講究,讓人千里運惠泉水到洛陽的事,不僅大費周章,而且肯定沒有他現在的茶好喝。

(明)文徵明《惠山茶會圖卷》,故宮博物院藏

還有一位叫吳大本的友人,給他寄來陽羨茶,這正中他的心意。他認為陽羨茶和惠泉水乃是絕配,當天晚上就不能忍下茶癮,起身烹茶,細品至味。

就在“地爐殘雪后,禪榻晚風中”,一杯至味的茶入口,文徵明就悟到了人生的真味。“笨小孩”到底是幸運的,在這鐘靈毓秀之地,他的才華開花結果,他的一生悠長充實。一切都像這能烹出香茗的惠山清泉,面對著歲月的風霜刀劍,既溫和敦厚,也勤勉執著,終有靜水流深,不落凡塵之本色。

原作者:沈淵

注意!!!未經授權不得轉載!!!

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司