- +1

江南名士|董其昌的“禪”與“爭”

在碧波萬頃的蘇州太湖之畔,有一座形如鰲首的漁洋山,一代宗師董其昌八十二歲壽終正寢后,即歸葬于此。董其昌墓歷來有“真假二墓”之辨,從這個角度來看似乎與董其昌備受爭議的一生有異曲同工之妙。

曾有論斷稱,中國書畫史上敢宣稱自己超越古人的,只有“兩文敏一大千”——趙孟頫、董其昌和張大千。之所以說“兩文敏”,是因為趙孟頫和董其昌的謚號都是“文敏”,“大千”是指張大千先生。

這三位書畫家都是擅長自夸的主。趙孟頫“自謂不愧唐人”,至少能和唐人比肩,宋人肯定是都超過了的;張大千在自己的畫展上則點評:“我畫得比唐寅、仇英還好。”而董其昌更自稱:“三百年來一具眼人”、“常恨古人不見我也”。

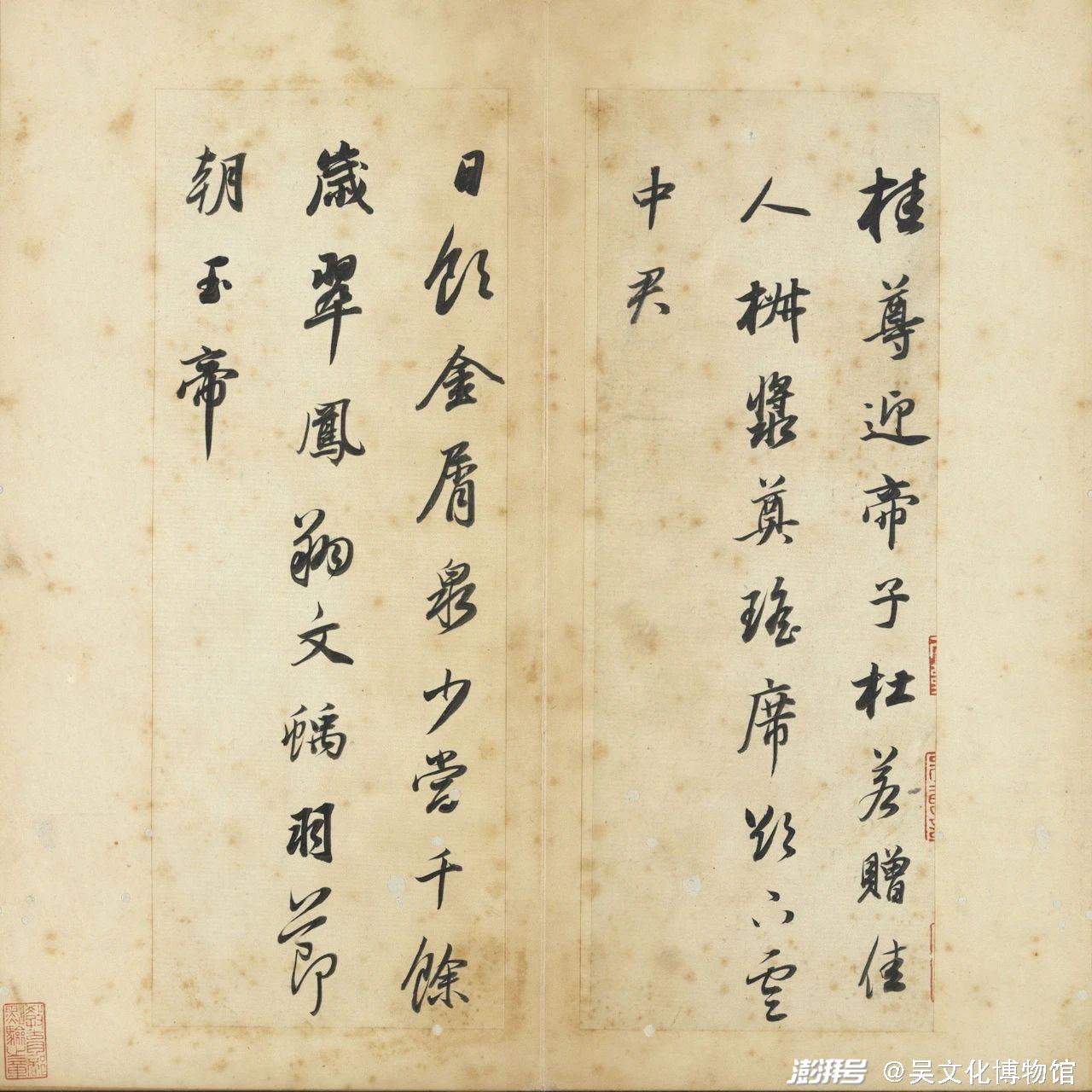

(明)曾鯨、項圣謨《董其昌小像》,上海博物館藏

這三人中,董其昌和張大千的相似點還有不少——在書畫創作上都是一流名家大師水準,同時還是慧眼如炬的鑒賞大家,但他們的才華和地位,又都成了各自不良私德的“幫兇”。俗話說:“流氓不可怕,就怕流氓有文化。”自己畫得好,寫得好,還眼力好,不糊弄外行豈不可惜?王季遷就曾問過張大千,為什么要賣假畫?張大千說,這些有錢人又不懂,賣給他們真畫多浪費,不值得。

說得好有道理,竟無法反駁。不知道他五百年前的前輩董其昌是不是也這么想,這才把假畫販子的事業做得風生水起,成為他顯赫聲名中的一項。

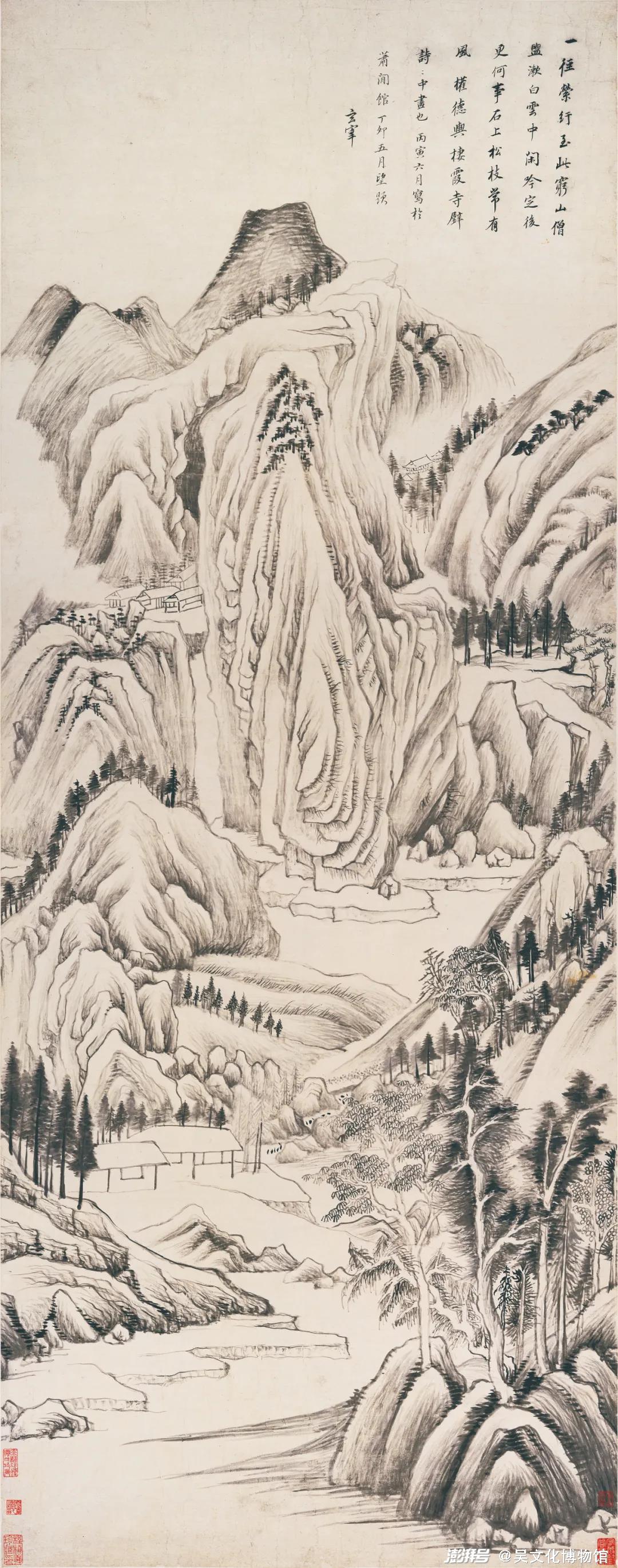

(明)董其昌《棲霞寺詩意圖軸》,上海博物館藏

此圖畫南京郊外棲霞山上的古寺,山巒畫法近巨然。

晚明的江南一帶,心學和禪宗佛學讓不少人獲得了靈感和力量,理學漸漸鎮不住場子,思想這回事不好管控了。吳門畫派與松江派打起了擂臺,他們都不服千里之外腐朽的朝廷,也不再專注書畫傳統的教化功能。明初時朱元璋為了展現大明旭日初升般的面貌,排斥元代的冷逸蕭淡,眾多畫家學寫實的南宋院體畫風,并進宮服務,導致很多明初的宮廷院畫和真正的南宋院畫讓現在一群人傻傻分不清楚。

到了董其昌生活的年代,元代的士人意趣又被撿了回來,并成為了高端趣味的代表。此時的有錢人多了,他們不僅要買田買房,妻妾成群,還要買字畫,收古玩,開雅集,比格調,以示自己不是土大款,是脫離了低級趣味的高端人物。于是書畫創作的商品化和世俗化也就達到了新的高度,這其中出色的“弄潮兒”不說能冠絕一時,至少也能名利雙收。

對董其昌來說,這些為了附庸風雅一擲千金的“金主”們,就是傳說中的“傻多速”——人傻、錢多、速來。

據明代文人沈德符的《萬歷野獲編》中記載,董其昌曾帶著個寵愛的小妾,乘畫舫到蘇州虎丘,與大收藏家韓世能的兒子韓逢禧一起品鑒藏品,沈德符算是看客。他們又看又品,過了一整天,最后董其昌拿出一幅《朱巨川告身》,說這是顏真卿的真跡,原本是他的好友陳繼儒的藏品,難得一見的大寶貝了,一般人老董還不告訴他呢。言下之意瘋狂暗示“藏二代”韓逢禧快出高價買下。

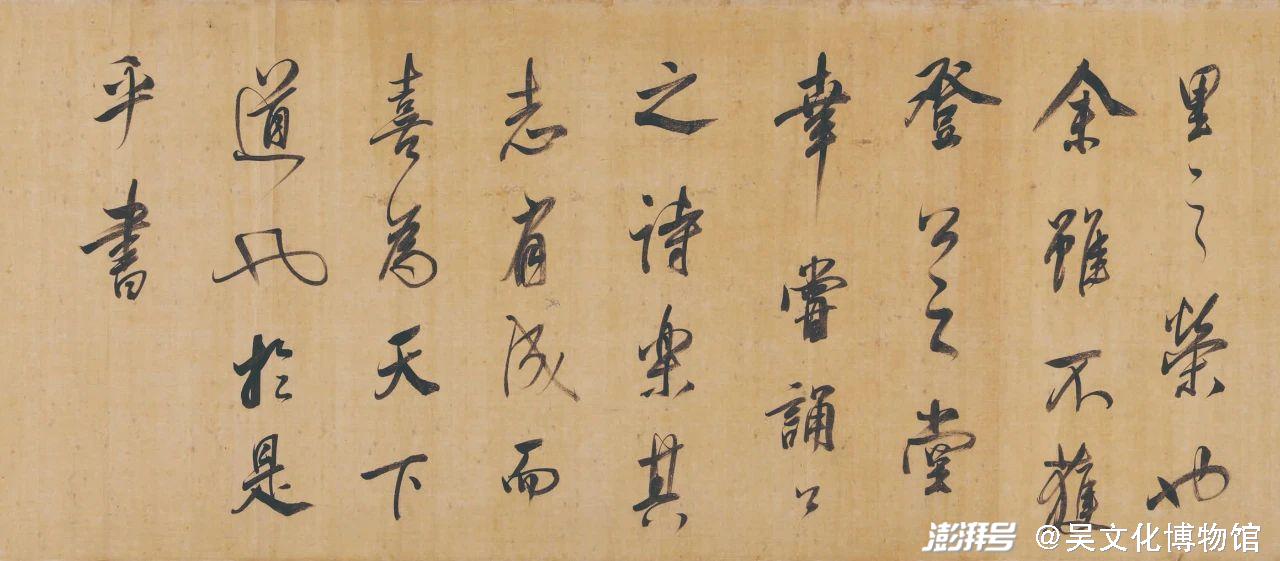

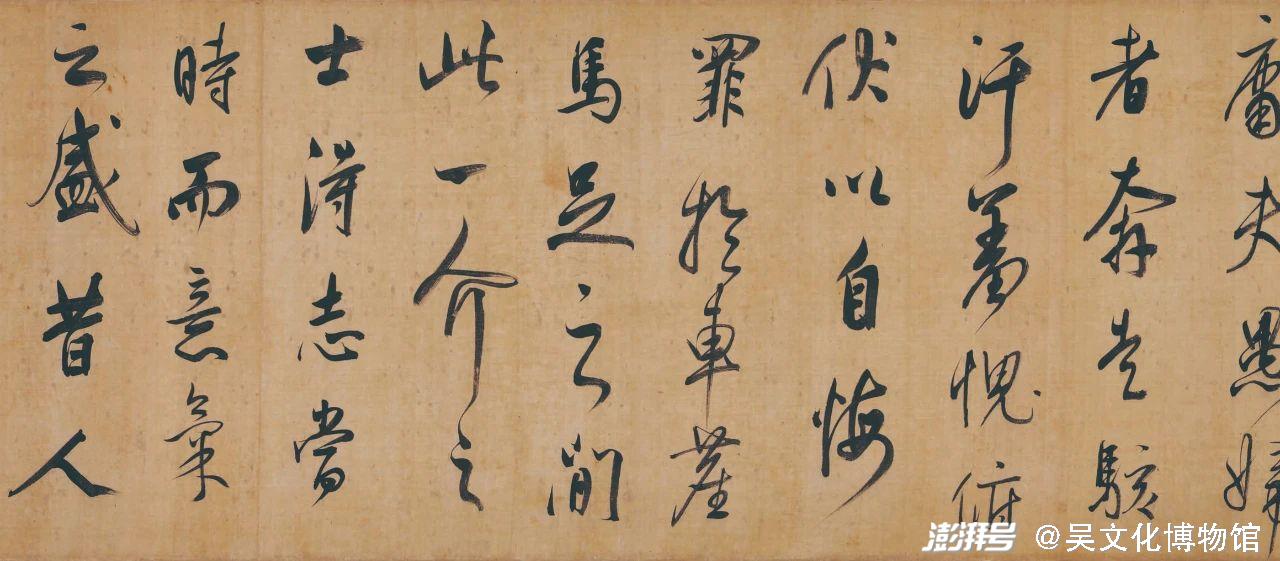

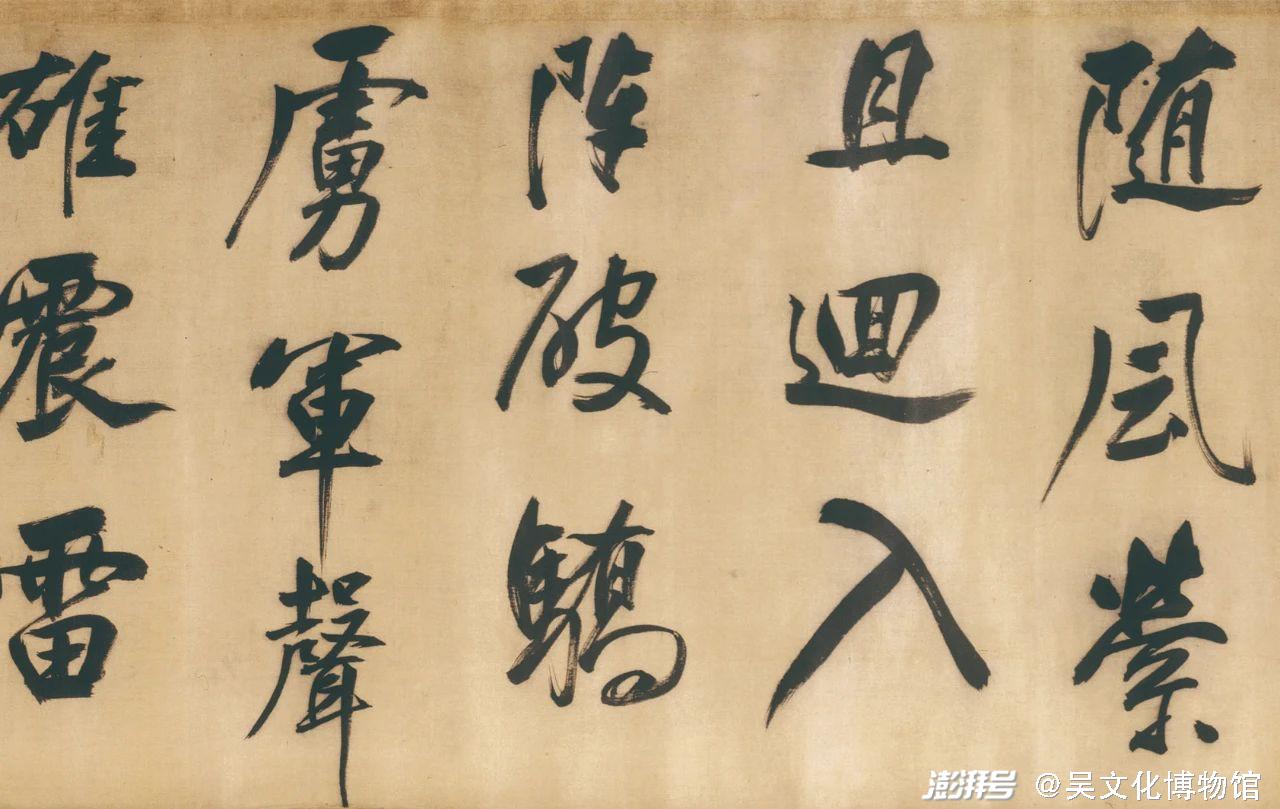

(明)董其昌《臨顏真卿裴將軍詩卷》,上海博物館藏

董其昌的臨書作品中,“董氏家法”總是蓋過所臨對象的面貌,但所要臨寫的神采與氣韻依然到位。他歷代諸家無所不臨,對顏真卿相當鐘愛,大概也正因如此才能有把握出售顏真卿的偽作。

韓逢禧正想著報價,沈德符看到卷上有一行“中書侍郎開播”,搶先開口:“唐朝沒有人姓‘開’,自從南宋趙開在蜀地顯赫,這才將姓氏拆分,這說的怕不是和顏真卿同時期的關播,但是臨摹顏字的人不通歷史,將‘關’寫成‘開’了,這字的真假還用說嗎?”董其昌趕緊把字收起來:“是,是,你說的有道理,不過這是陳繼儒的寶貝,大家就不要在外頭多說什么了吧。”后來沈德符聽說,這幅字被新安的一個富豪買走了,也不知那“開”字改過來沒有。至于向陳繼儒求證——其人跟董其昌好得快穿一條褲子,會拆董其昌的臺才奇怪。

巧合的是,清代乾隆皇帝也算個大收藏家,雖說自己的字和畫也就那樣,但收藏名人書畫從不含糊。他的三希堂法帖里赫然就有這顏真卿的《朱巨川告身》,并且沒有那個“開播”的錯誤。如果說,是董其昌因為被沈德符當場揭發,回去仔細地把那處錯誤裁補修正,那么到底還是騙到了冤大頭,把這幅字出手了,最后,“萬騙歸宗”,到了乾隆皇帝手里。

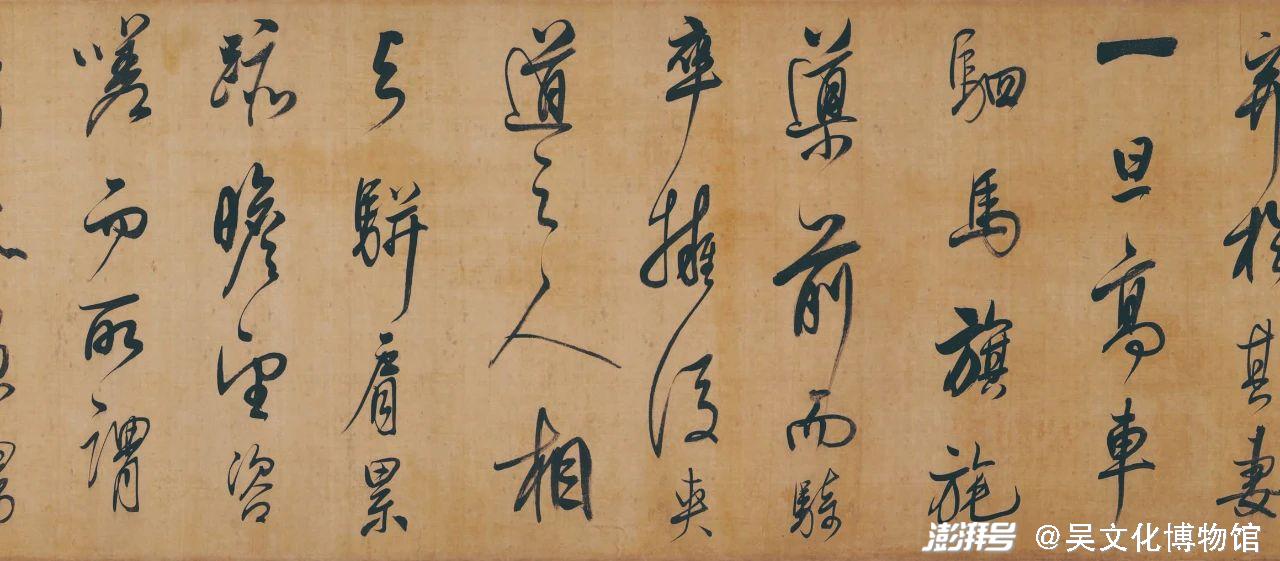

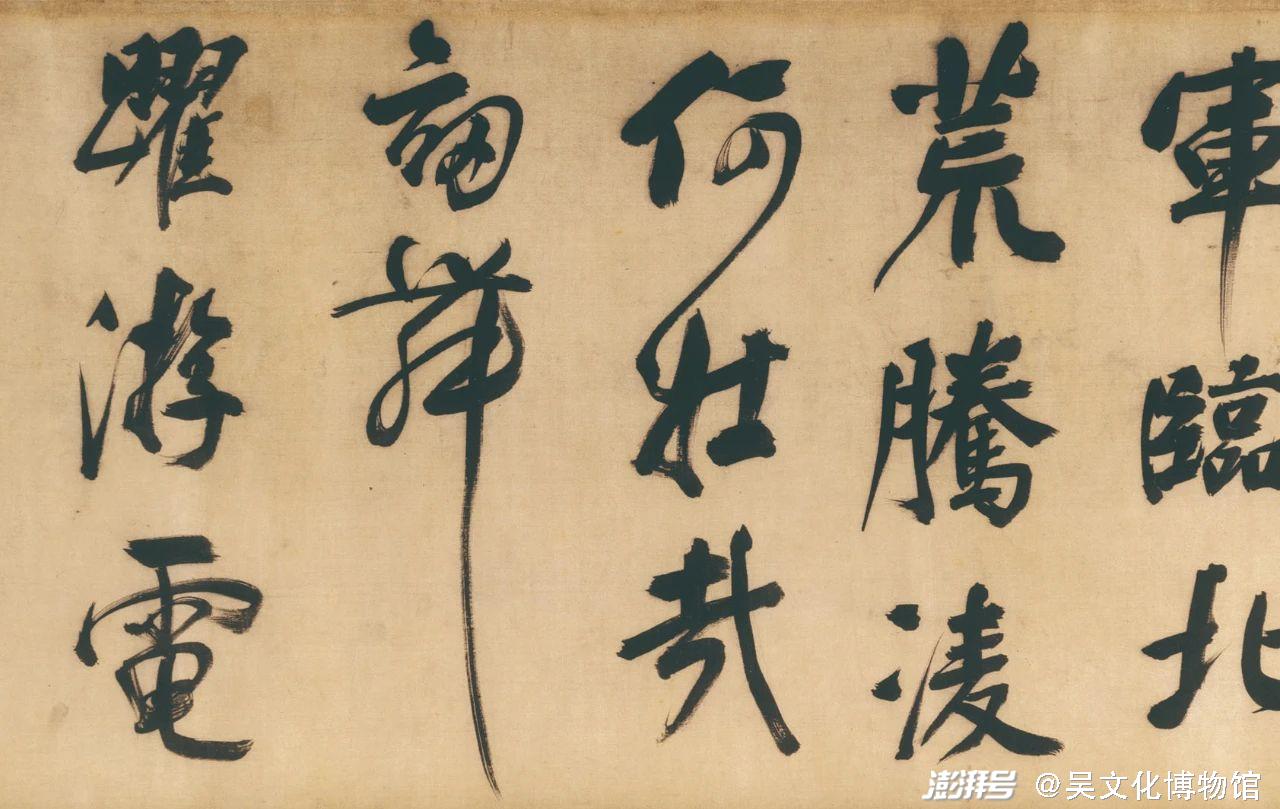

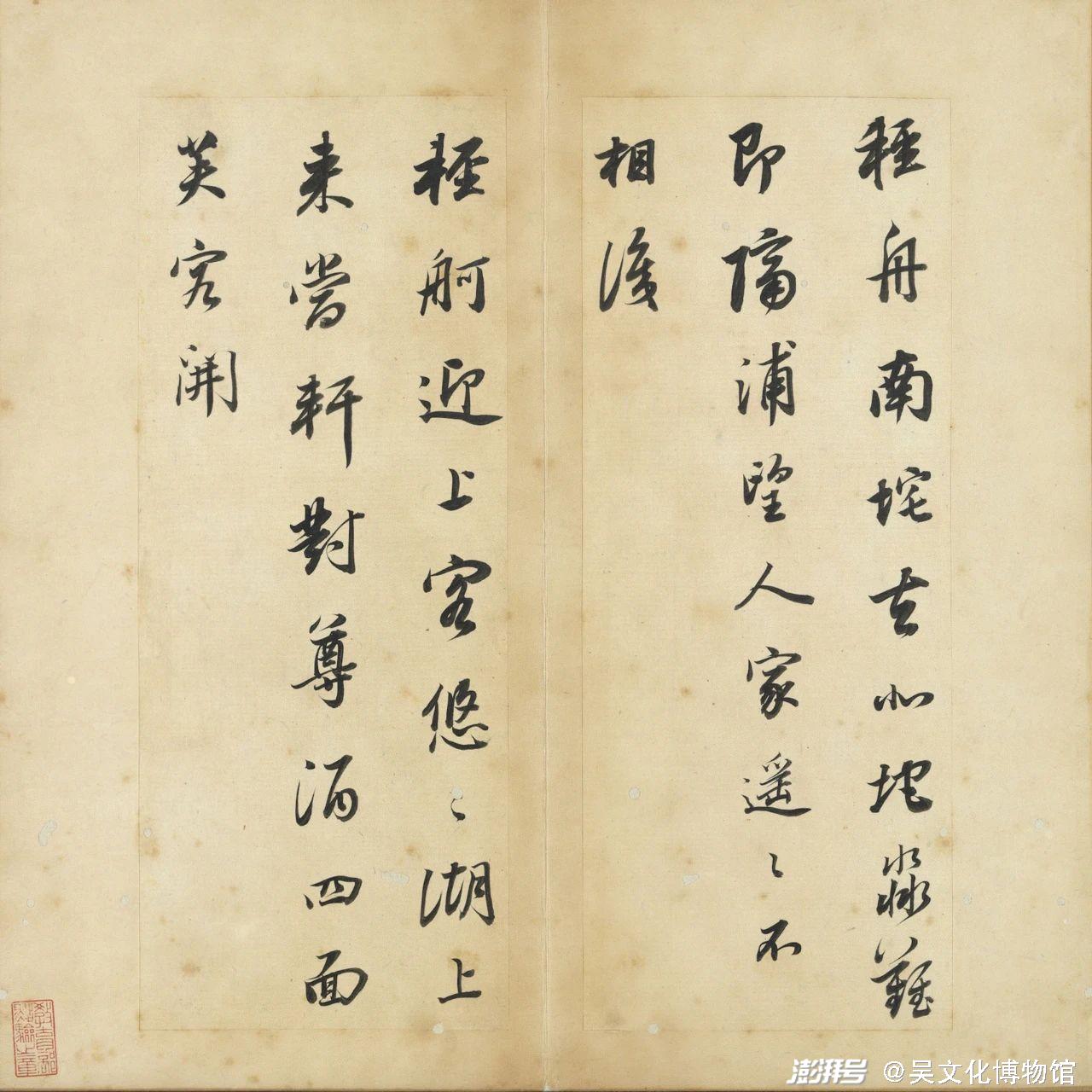

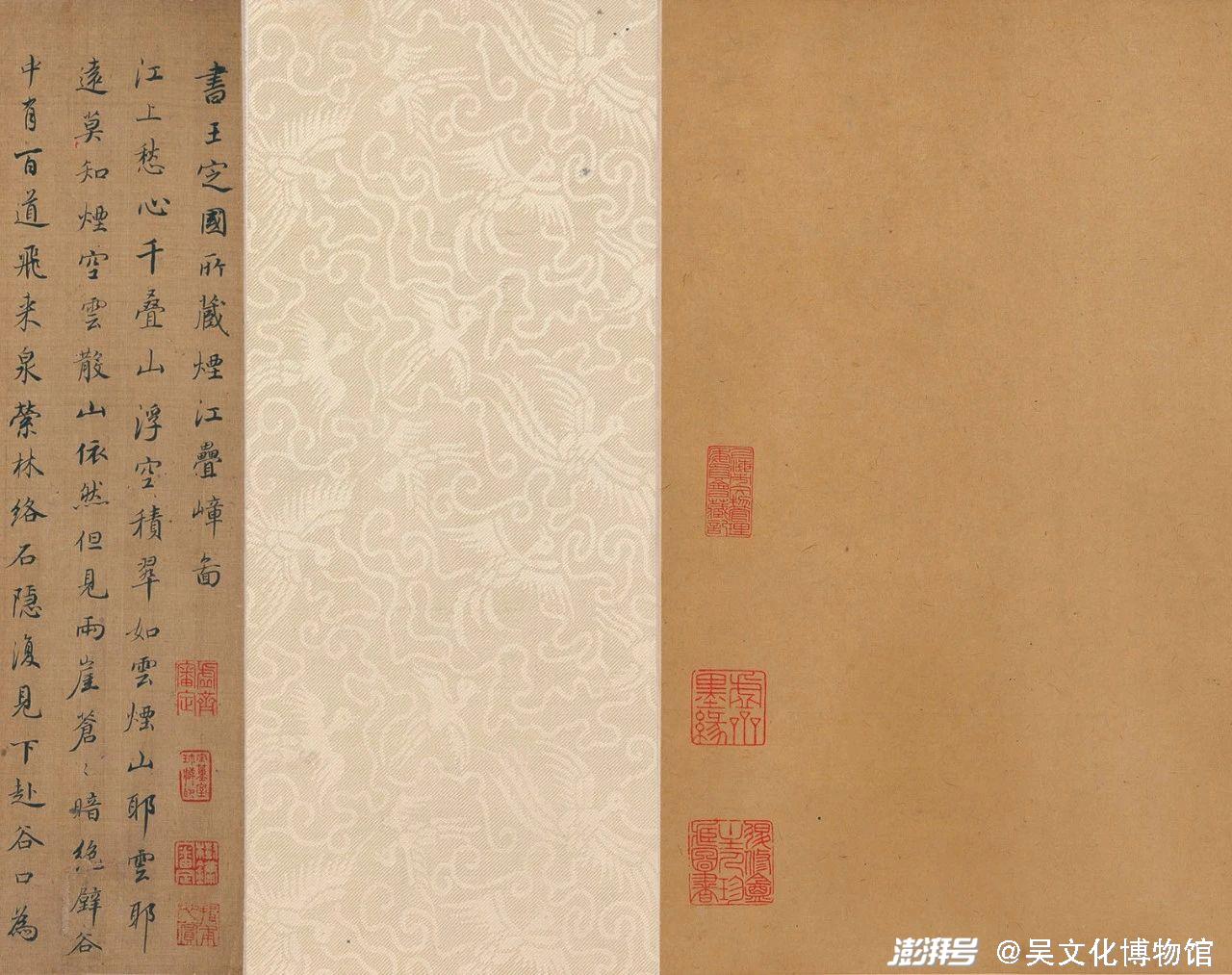

(明)董其昌《書輞川詩》冊頁,臺北故宮博物院藏

當然,也許有人會說,這算是沈德符的一面之辭,說不定他是專門來黑董其昌的?但從《萬歷野獲編》的其他記載來看,倒也大可不必有這樣的揣測。

有一個浙江縉紳跟沈德符說了件事:有一天他和學使周斗垣游西湖,周斗垣問他說最近的書家里就黃汝亨和董其昌寫得好,就是不知誰最好。這位縉紳說這話太奇怪了,他沒有回答。沈德符問他為什么,回答說:“這種糊涂話,只能當沒聽見,非要跟他爭辯,還不如大耳刮子抽丫的。”沈德符表示這太對了。接下來《萬歷野獲編》的記述就說,黃汝亨的字不算好,還喜歡到處題字,跟董其昌云泥之別,比個啥呀?世間冤枉事本來就不少,董其昌“無端屢遭折辱”,真是“高明鬼瞰”的驗證。

所謂“高明鬼瞰”,意指鬼神窺看顯達富貴人家,將要禍害其滿盈之志。放在這樣的語境下,大概是說董其昌就是因為才高名顯,才像被鬼神盯住了似的總是“躺槍”。這至少說明,沈德符對董其昌的才學和聲名絕無否定,特地去編黑料就不合情理。甚至這還有點像蘇轍評價自己的哥哥蘇軾:“東坡何罪?獨以名太高!”

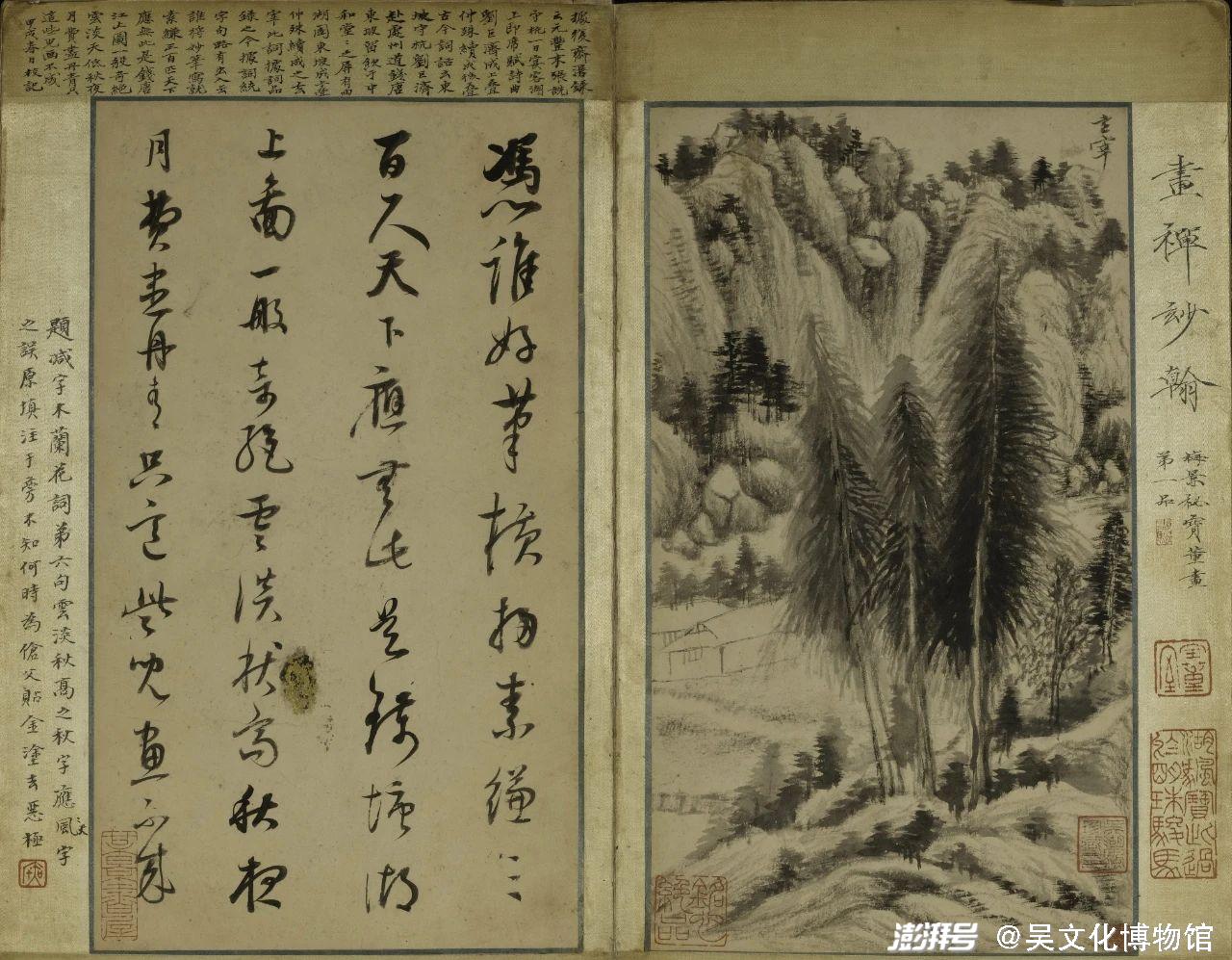

(明)董其昌《燕吳八景圖冊》(局部),上海博物館藏

這是董其昌早年畫作,還未見“南北宗”的取向,可見師法“二李二趙”(唐代李思訓、李昭道父子,宋代趙伯駒、趙伯骕兄弟)的青綠山水風格。

不過,從現有的情況來看,董其昌的風評那跟蘇軾也是不能比的。世人對功成名就的大師名家,評判標準很簡單直接:可以接受因為不幸的命運而導致的異端舉止,但無法認同生活無憂卻要干缺德事。

賣假畫缺德嗎?當然缺德。可是這對董其昌的聲名地位其實沒有太大影響,簡而言之,他并沒有因為賣了假畫就落到人人喊打的地步。畢竟,實力在手,位高權重,書畫皆擅,正經的品評鑒賞不在話下——都不是假的。這歸根結底,也都是他實打實的努力得來的。

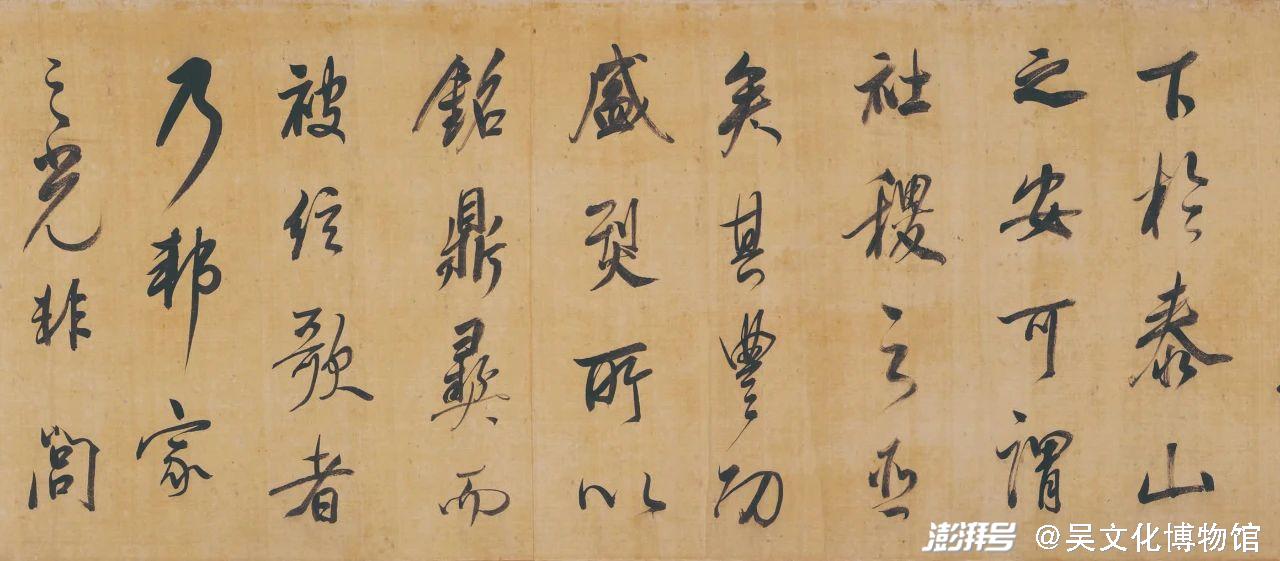

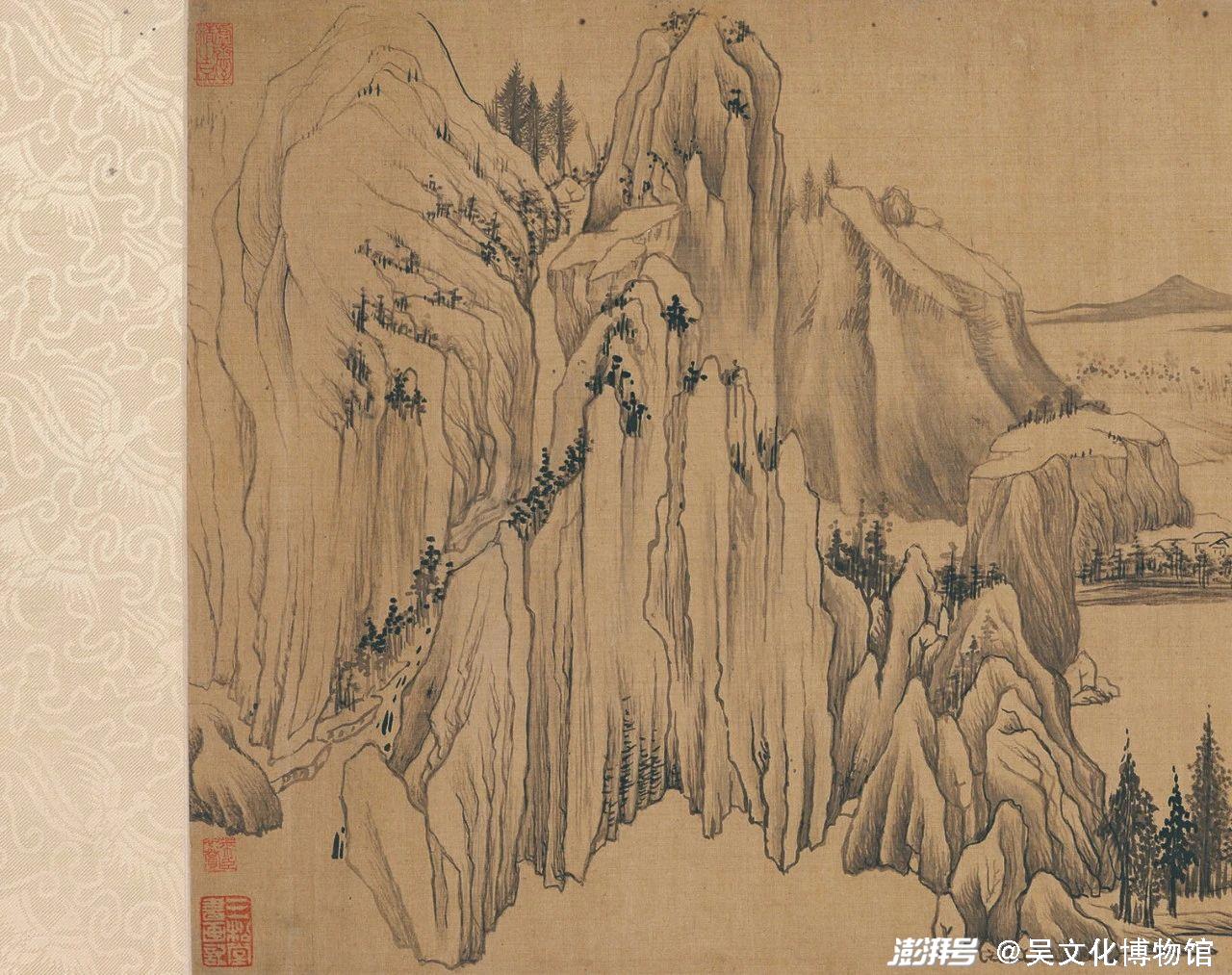

(明)董其昌《嵐容川色圖》,故宮博物院藏

此畫兼具黃公望、倪瓚二家畫法,聊寫胸中丘壑,奇特的樹石造型和山體走勢體現了董其昌本人獨特的藝術語言。

董其昌的遠祖曾做過官,北宋滅亡時隨南宋朝廷南下,定居松江府郡華亭縣。后來他被推為畫壇“松江派“的領袖,這是直接的一個原因。董家到董其昌這一代時,家里只有瘠田二十畝,勉強維持生活,為了逃避重役,還把出身籍貫都改了。他的父親董漢儒屢試不第,就經常晚上在他枕邊口傳經義。董其昌從小就自覺好學,一心想考中功名,光耀門楣。

不過,他的科舉之路并不順利,十七歲那年他參加松江府的考試,因縣令覺得他的字不如族侄董傳緒寫得好,就將他列為第二。董其昌因此大受刺激,發憤苦練。這經歷跟文徵明挺像,但董其昌與文徵明的心境絕對是極端不同。文徵明忠厚勤懇,謙遜正直,董其昌性情和人生,都突出一個字——“爭”。

“爭勝古人”,可以說是他身上很明確的標簽,并且他受之無愧。他學書習畫數十年,自成一家后,就熱衷與此前各大名家“對線”。比如跟文徵明比,自覺不如文徵明精工,但古雅秀潤,絕對更勝一籌,后來他的松江派也確實在吳門畫派衰落之后領一時風騷;他學黃公望很深入,還在為弟子王時敏作的題跋中總結出“峰巒渾厚,草木華滋”這樣的心得,他仿黃公望畫《江山秋霽圖》,很是滿意,自題“常恨古人不見我也”;又跟趙孟頫比,說趙孟頫的字寫得很“熟”,形成了定式,可以說基本功扎實,但比不上他寫得“生”,有秀潤之氣。

(明)董其昌《夏木垂陰圖》,臺北故宮博物院藏

本幅是觀董源畫作后的追仿之作,又加入黃公望筆意,筆法脫胎自書法,墨色變化豐富,畫面虛實相生,是董其昌集大成后的自我風貌。

“生熟”之說就像他的“南北宗”理論一樣,都是在梳理書畫史風格流派,心慕手追古代名家風范的同時,找到理想的典范,擺脫眼前的困境,最終達到純粹的文人化的境界。“熟”是對前人大量觀摩,然后以苦練成就積淀,再以“生”避“熟”——太“熟”了,就會“俗”,成為前人的復制品,“生”就是要返璞歸真,把自己的精氣神提升到最高的水平,不然,怎么爭得過古人?要只是復制品對上真品,結果怎樣還用說嗎?試觀董其昌各種仿前人筆意的作品,再找他所仿對象的真跡來比較看,真是再明顯不過了——學歸學,但字和畫要體現的一定是三百年只此一位的董其昌本人,才不是某個名家大師。包括假畫騙人那種事,當時絕對不缺以此謀生的人,董其昌還“爭”成了個中好手,史冊留名,就冤大頭中可能有乾隆皇帝來說,其他假畫販子能輕易做得到嗎?

(明)董其昌《仿倪瓚筆意》軸,臺北故宮博物院藏

董其昌題跋提到曾于蘇州王禹聲家中見過一幅倪瓚山水畫,畫上書有宋僧法具四首絕句。此作不但追摹倪瓚風格,亦仿原畫題詩其上,然依記憶僅抄錄其中三首。

至于仕途,那就更不用說了,雖然先有兩次落第,但他知恥后勇,發憤進取,終于一朝中舉,并因文章與書法確實優秀,被選為庶吉士,入翰林院深造,此后一路官至南京禮部尚書,不“爭”也不可能實現。不過,他在晚明那般混亂黑暗的局勢里,屢次化險為夷,無災無難地到八十歲安然退休,也不是只靠“爭”就行,這就得益于他另一樣與“爭”截然相反的追求——“禪”。

“禪”,也可以說是“禪定”,大意為“靜中思慮”或“思惟修習”之意,終致“明心見性”,這其實要求參禪者消解欲求,擺脫妄想,達到忘我境界。這似乎與一心向上爭取的董其昌不太相合,但事實是,董其昌在兩度落榜后,生活清苦,想賣字畫也無人問津,就在這時領悟到了禪理,并將此作為一生的價值取向。他的畫室因此被命名為“畫禪室”。

其實也不難懂——只知道“爭”,不知道退讓,鉆牛角尖算輕的,萬劫不復也不是沒有可能。東林黨和閹黨打得如火如荼,別說實現什么救國治世的理想,善終都是個很難實現的目標。于是董其昌在“禪”上寄托了更多,也將“禪”往生活里融了更多,終于有了“性和易,通禪理,蕭閑吐納,終日無俗語”的面貌。

他在落第不得志的時候,就不忘結交參禪與收藏上的好友,直到平步青云后也不落下。比如差點成了冤大頭的韓逢禧的父親,蘇州大收藏家韓世能,其實是董其昌在翰林院任職其間的館師,他經常愿意讓董其昌觀賞臨摹他的藏品,這對董其昌在書畫和收藏上的進步和建樹起了決定性的作用。他既與“東林黨人”說得上話,也以自己的書畫為敲門磚,討好如日中天的魏忠賢,讓閹黨也放自己一條生路。做什么他都心平氣和,于是左右逢源。

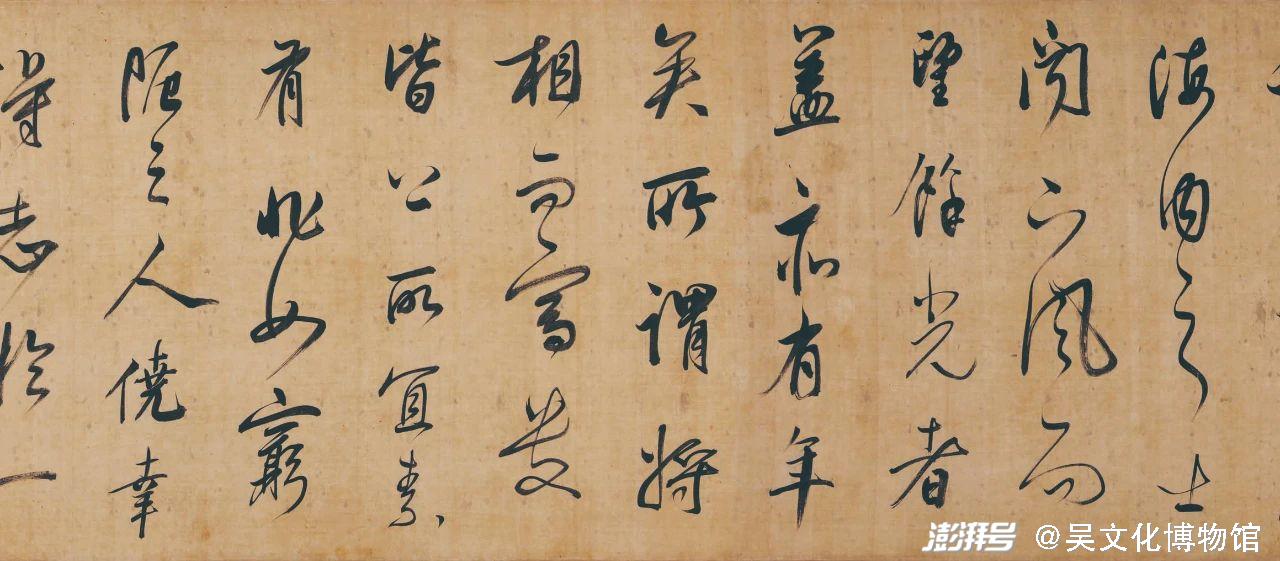

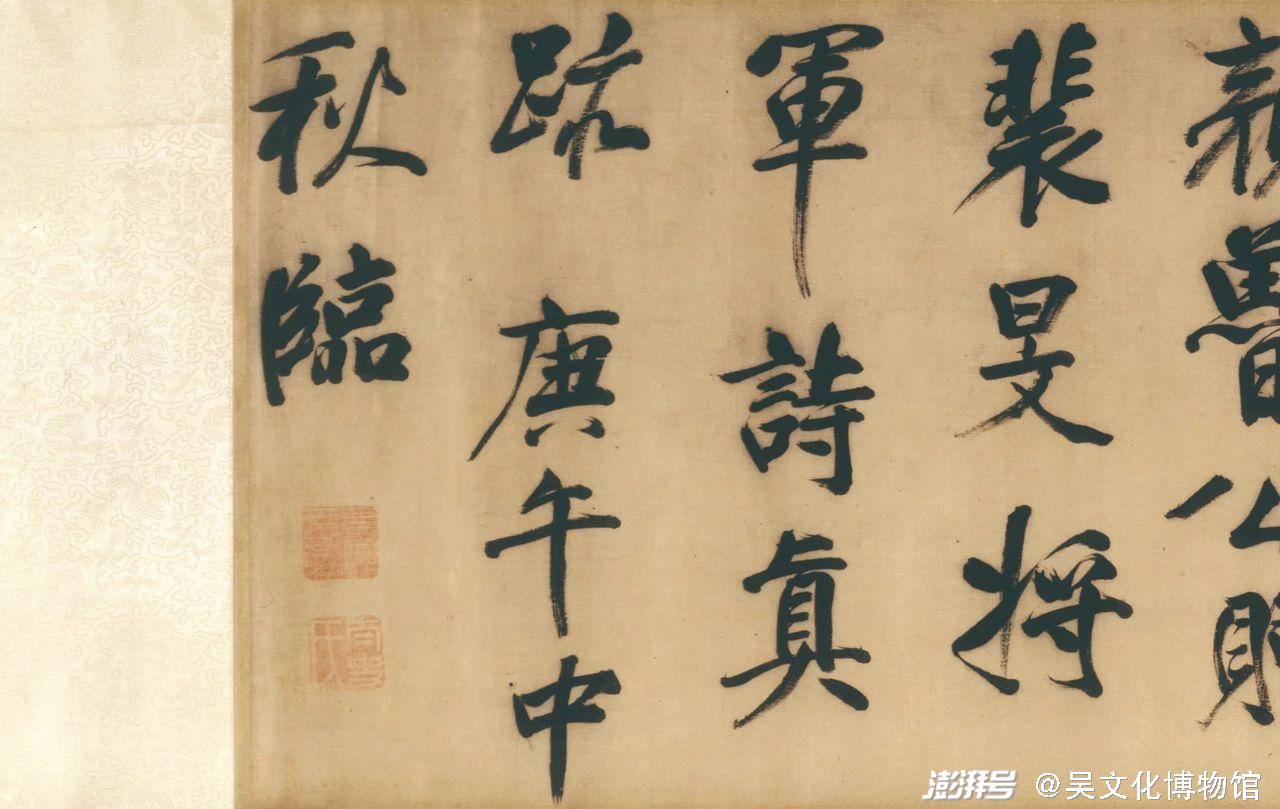

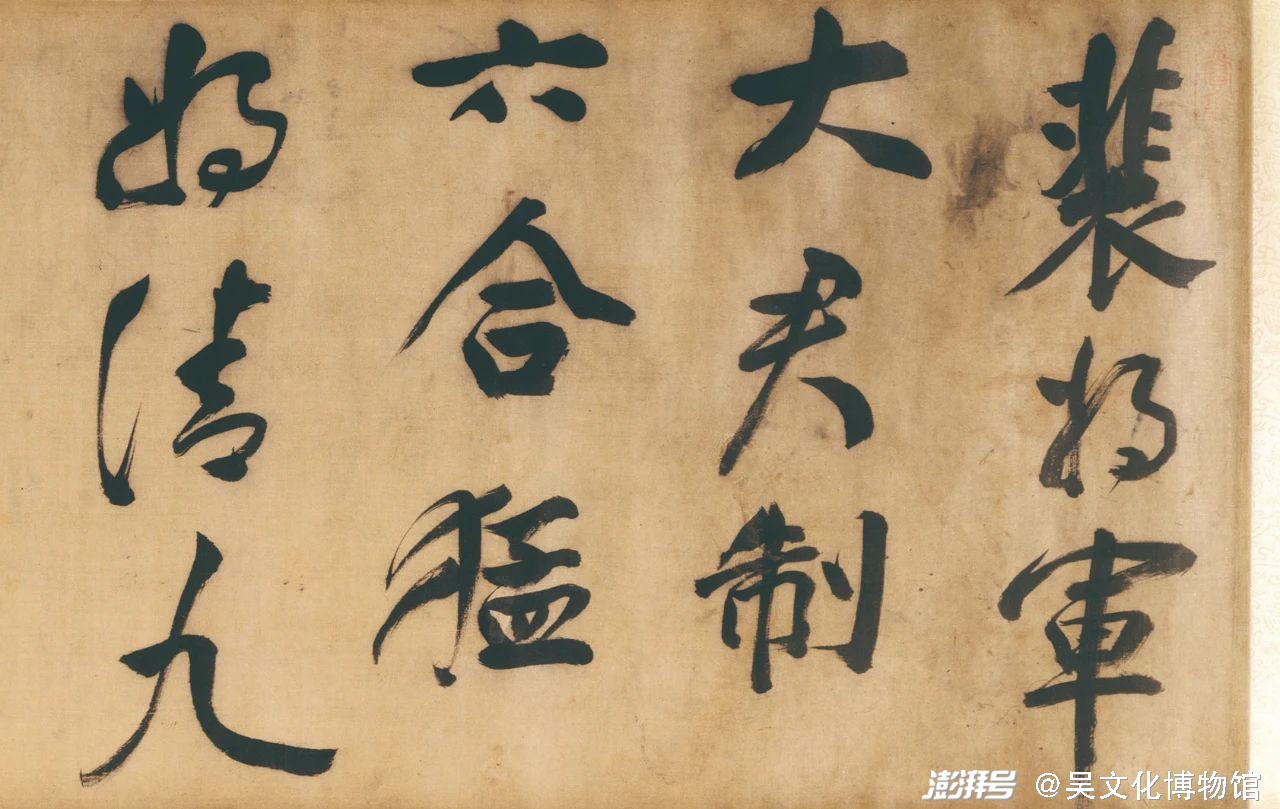

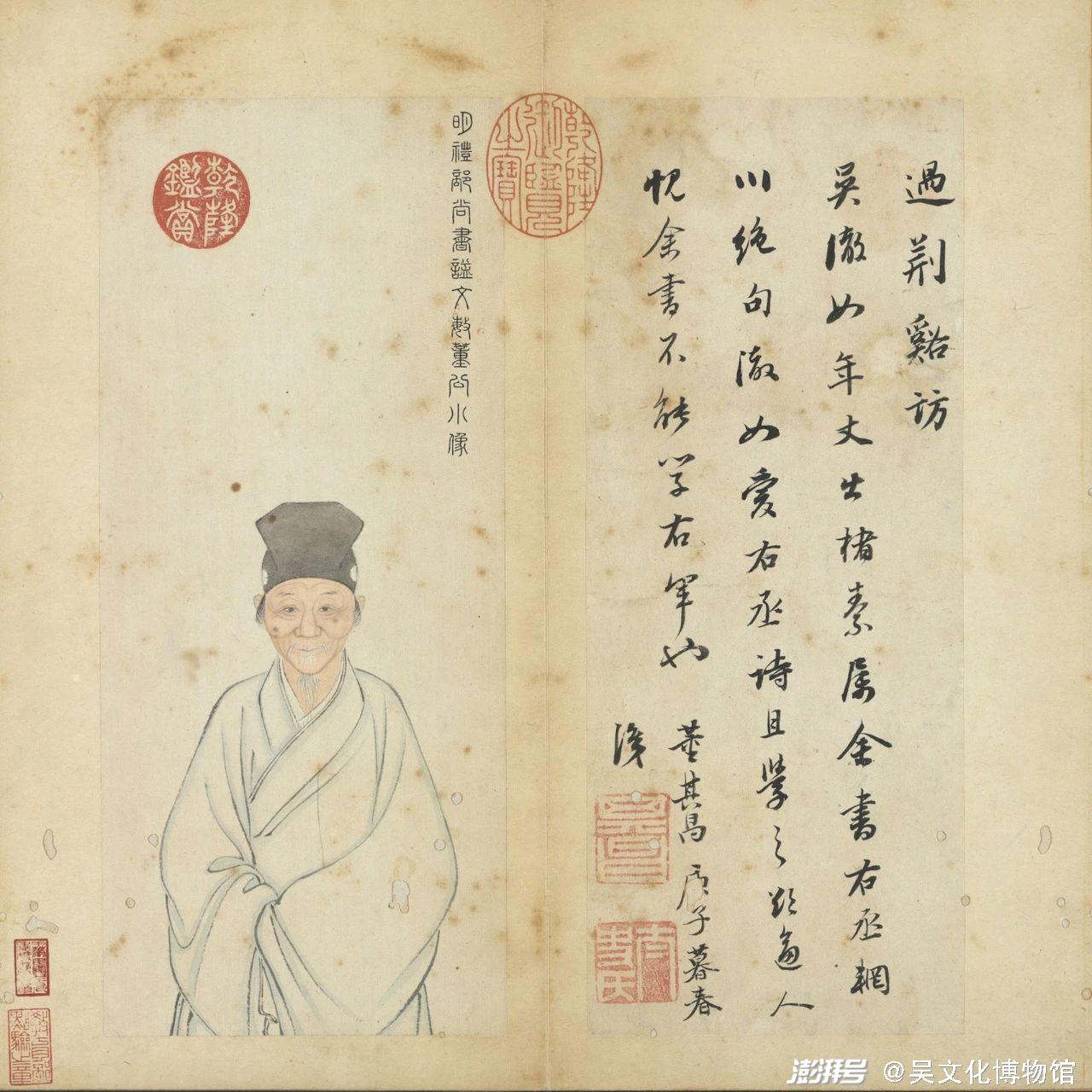

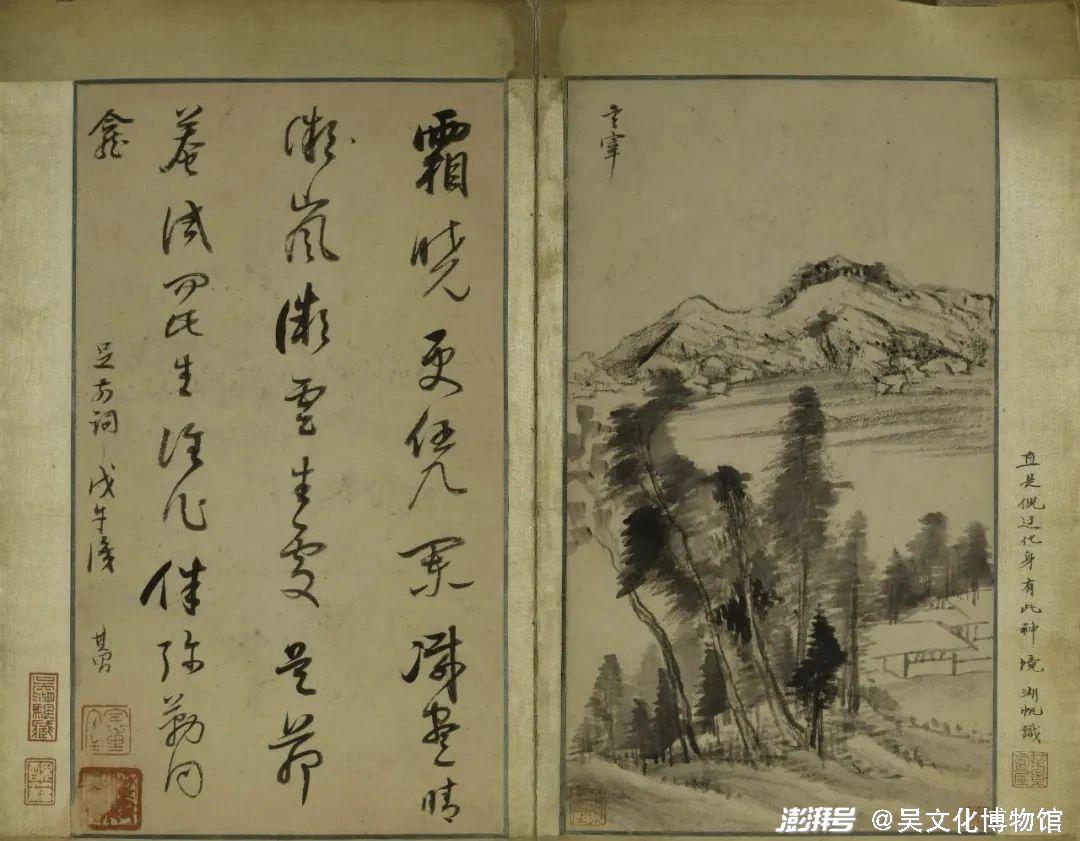

(明)董其昌《畫禪室小景圖冊》(局部),上海博物館藏

以“禪”入字入畫,要的是自然是一種近乎天真純粹的意境。董其昌五十多歲后漸漸地就不再喜歡北派山水,到了六十多歲終于規范了“南北宗”論,可知這與他多年參禪的心境變化相生相關。董其昌將王維推為南宗鼻祖,學元四家最愛倪瓚的清冷筆意,把“平淡自然”作為終極審美標準——他覺得古人可以超越,但天地始終為其師。他的山水畫以淡雅濕潤的墨色點染,用筆靈動,構圖空靈,景色雖有出自胸中丘壑,并非寫實之作,但從山勢與流水的形態也可輕易看出,這是典型的南方景致。名家李可染就說明董畫的妙處:“一點渣滓都沒有,畫得像月亮地,極清。”

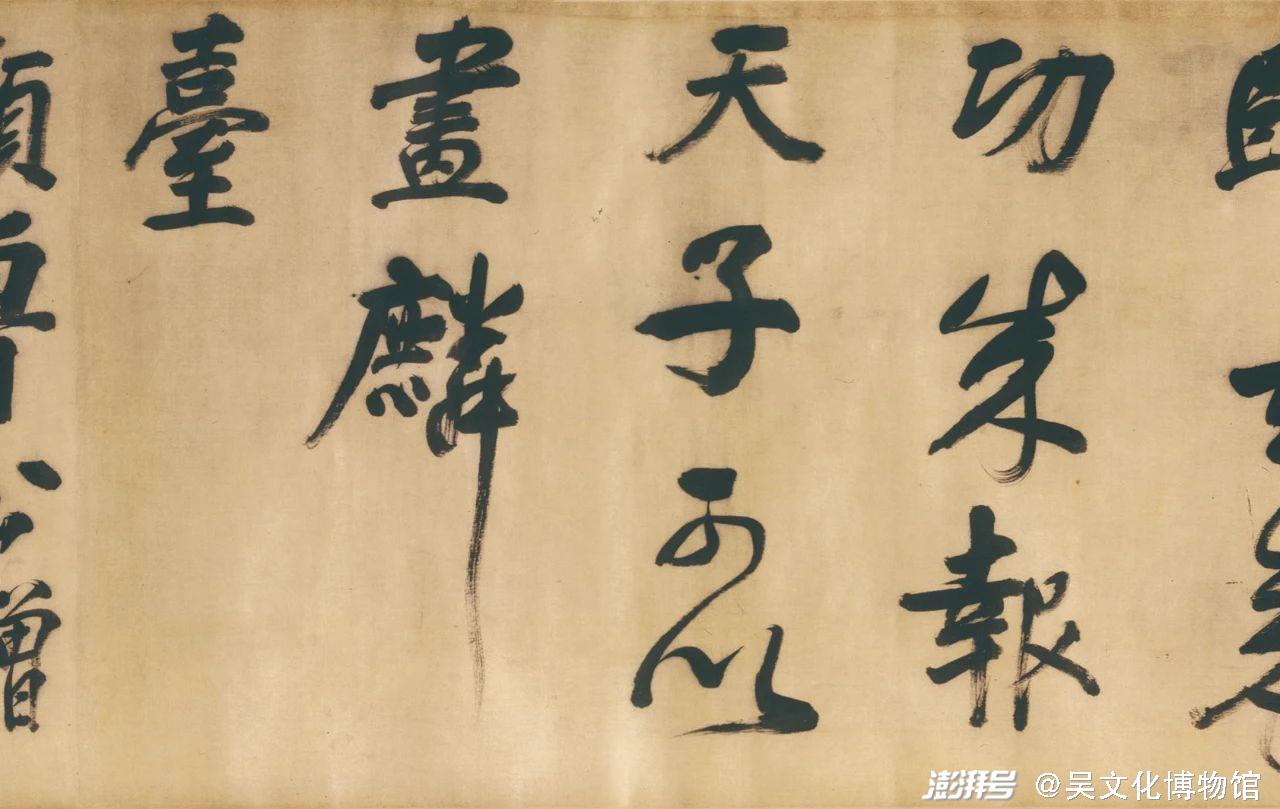

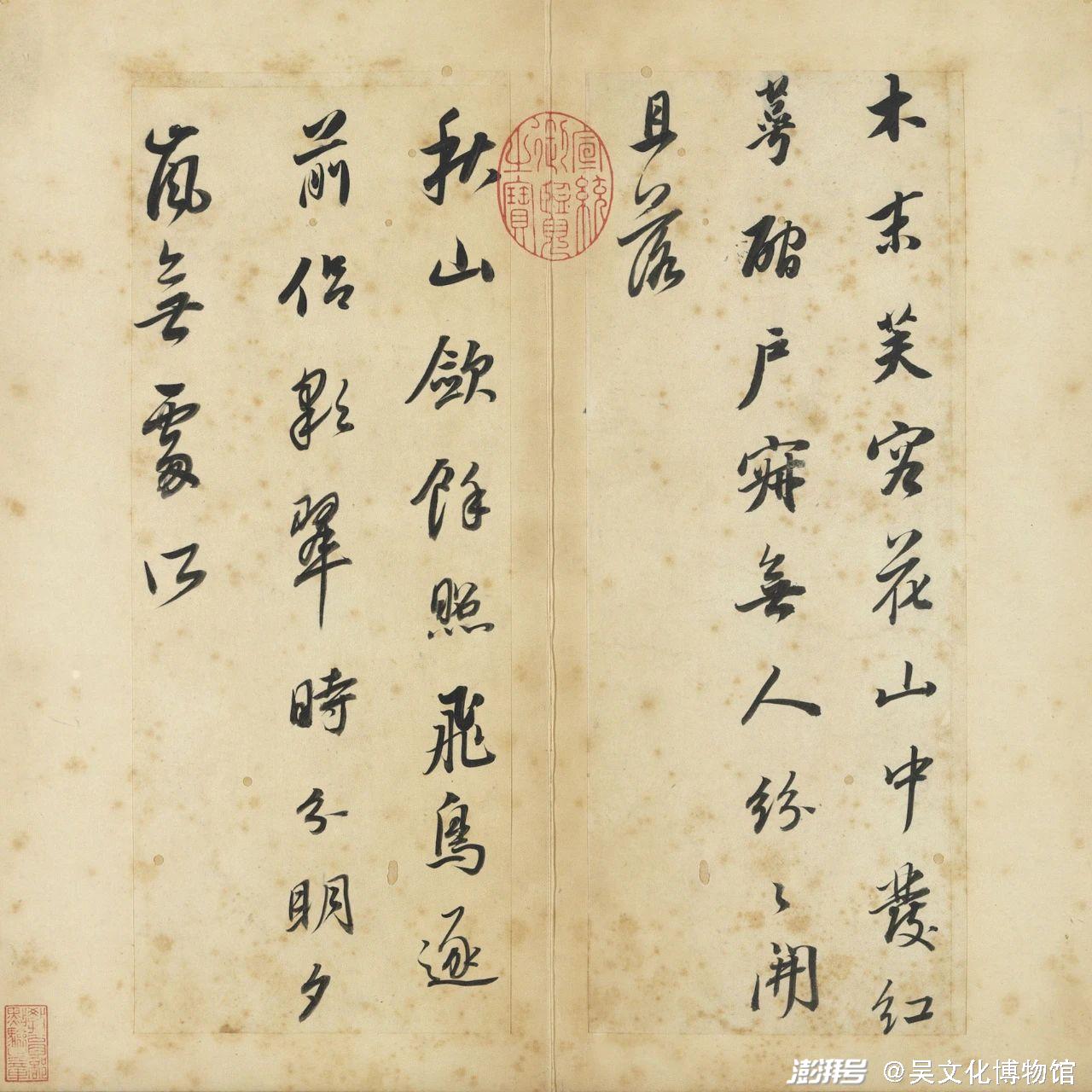

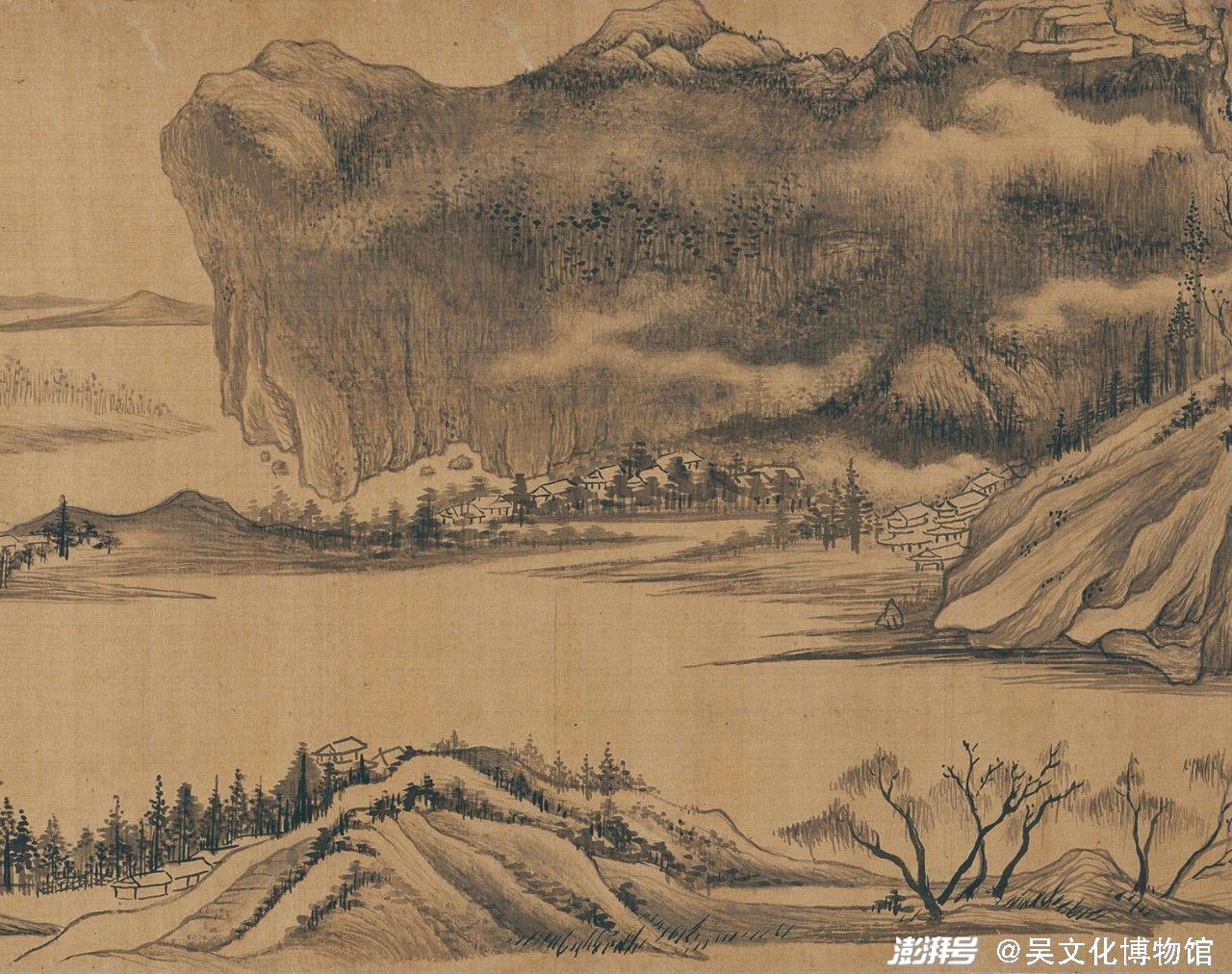

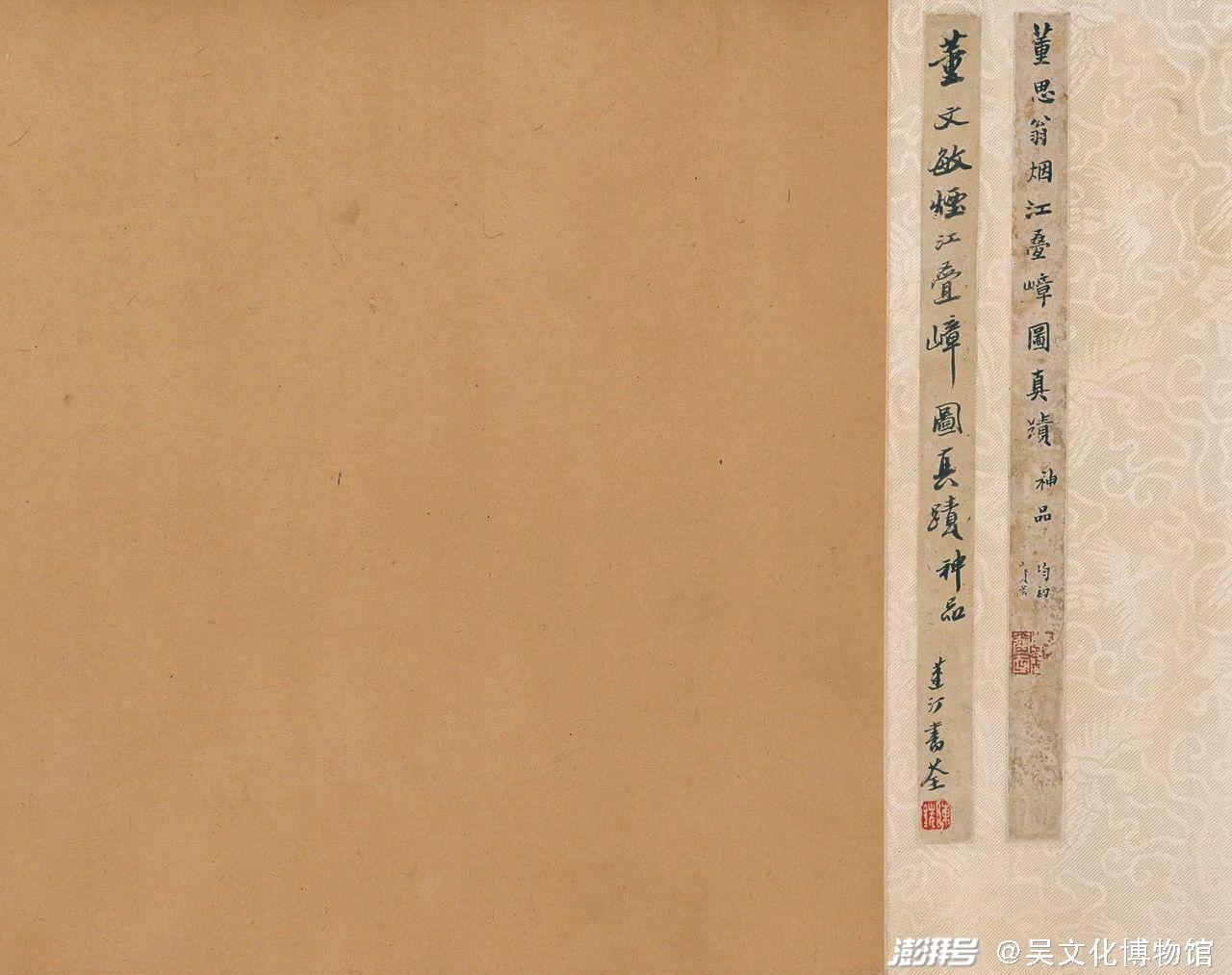

(明)董其昌《煙江疊嶂圖卷》,上海博物館藏

此畫是董其昌“平生最得意之作”,現存有上海博物館和臺北故宮博物院兩個藏本。

大概這評價就是董其昌想要的,但不少觀者可能還是很難忽視心里的別扭之感——沒渣滓?清?這用來形容董其昌總覺得哪里不對。

董其昌后來真的人人喊打了,因為很多人都知道的“民抄董宦”一事。哪怕《黑白傳》里確有抹黑之辭;哪怕這其實不全是真正的民意,背后有士人勢力的策劃唆使;哪怕他其實并不是施暴行為的指揮者,只怪糟心的兒子。但究其根源,他也不能不負一個“管教不嚴”的責任,這不是什么可以輕描淡寫而過的事。

然而,他巋然不動。人們覺得算是他人生污點的事,完全無法動搖他的內心。在家被焚毀,只能攜家人倉皇逃難,到處寄食的情況下,不妨礙他還有閑情逸致去人家家里借看書畫,下筆跟之前一樣穩,畫得像之前一樣清——這就是他最理想的自己了,禪意清凈,不起波瀾。

這樣的“清”,更像是在極端的自我意識下,透著自知或不自知的無情與冷漠。天地的“清”,怎么也不像是該這樣的。所以他以天地為師,也未必把真諦學到了手,甚至會有人懷疑——他可能離真正的天地挺遠,更不知所謂“禪”和“淡”的真意,只是憑生活情趣與熟練筆墨,若有若無地點染這樣的意境罷了。

當然他也有足夠的底氣,可以自信地認為,自己是參透了的。我們翻看著畫史,觀摹著書畫,細品他“禪”與“爭”的一生,倒也不能理直氣壯地全部否定。這個意義上,他已經是人生贏家了。

原作者:沈淵

注意!!!未經授權不得轉載!!!

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司