- +1

人口志|無子女老年人為何也不愿參與“以房養老”政策

在中國當下的福利制度條件下,無子女家庭形態放大了老年人對以房養老政策的風險認知。圖為2021年12月6日,江蘇省連云港市海州區古樓社區,居家養老的83歲張芝榮老人在家里享受上門推拿按摩服務。視覺中國 圖

自2000年進入老齡化社會以來,老齡化已成為中國社會的常態。第七次全國人口普查數據顯示,60歲及以上老年人口比重為 18.7%,比2010年上升了5.44%。

為積極應對人口老齡化,國家在老齡化治理、社會福利制度和養老保障政策方面做了諸多探索和創新。2014年以來,北京、上海、廣州、武漢、南京等城市試點了“以房養老”政策,并且推行倒按揭模式。倒按揭模式,是指老年人以自有住房作為抵押,換取養老服務或者經濟支持,也稱為反向抵押。

根據西方福利研究的社會投資理論,推行倒按揭可以通過市場金融方式,發揮福利的生產性和投資效應,為老年人福利“造血”而非“輸血”。同時,通過資產建設,可以調動老年人和社區的積極性,探索老齡化治理的多元共治和可持續發展路徑。

但以房養老政策的推行遇到很大障礙,幾乎所有試點城市和試驗方案都不順利,老年人參與意愿很低。

當下有關以房養老的研究較少從老年人的角度分析老年人的參與意愿和影響因素,基于數據和案例的實證研究更為缺乏。

因此,本研究將從政策目標群體,即老年人的角度出發,分析以房養老政策為何在中國難以推行。具體而言,是考察無子女老年人如何理解以房養老政策,以及他們出于什么考慮,接受或者不接受這項政策。

一、研究對象和研究方法

本研究選取無子女老年人作為研究對象。無子女老年人,是指從未生育過子女,或者在老年階段沒有存活子女,且無收養子女的老年人。選取無子女老年人作為研究對象,基于以下兩個原因。

首先,隨著中國老齡化和少子化進程加快,該群體的數量和比重迅速上升。2010年第六次全國人口普查數據顯示,當年無存活子女的老年人有 1675萬人。隨著家庭形態日趨多樣化,預計到 2050年,這類人群占老年人口的比例將超過 10%,達到8300萬人。然而,中國老年人整體收入較低,社會支持體系尚不完善,主要依賴子代養老。與其他老年人群體相比,無子女老年人缺乏來自子女的養老支持,面對的養老風險更大。

其次,無子女老年人意味著沒有子女繼承房產。已有的研究推斷,以房養老難以推行的重要原因之一是老年人要考慮子女在房產繼承方面的期待。無子女老年人不存在這方面的顧慮,他們擁有處置住房資產的自主權。

我們在 2019年對上海一批無子女老年人進行了深度訪談。關于訪談對象,我們有三個抽樣標準。

第一,從未生育,或者曾經生育卻失去子女,且沒有收養子女的 60歲及以上老年人。這意味著有子女卻不同住的“空巢老人”不屬于研究抽樣范圍。

第二,擁有至少一套房產,并且收入處于本地老年人群體的平均水平。貧困老年人會獲得社會救助,而高收入老年人有能力在市場中購買養老服務,參加以房養老政策的意愿較低。因此,既不富裕也不貧窮的老年人,“活化資產”的需求可能更迫切,更有意愿參與以房養老的政策。

第三,我們在兩種不同類型的社區進行抽樣。一種是養老服務及政策推廣較好的社區。這能夠更好地了解這些老年人如何理解包括“以房養老”在內的老齡政策和服務,以及這些制度對其老年生活的支持作用。另一種是鄰里關系較為穩定和諧的社區。這能夠更好地考察老年人如何理解熟悉的環境對其老年生活的意義。在此基礎上,結合已有研究提示的群體差異,我們在樣本選擇時盡可能考慮年齡、性別、婚育、身體狀況、家庭狀況的多樣性。

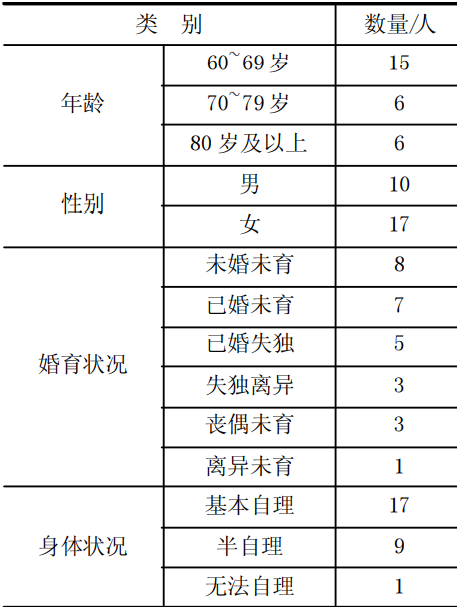

我們通過比較熟悉的街道工作人員介紹,采用受訪者滾雪球的方式,在上海長寧區、閔行區開展調研工作,最終訪談了27 位無子女老年人,他們的基本信息如表 1 所示。

表1. 無子女老年人受訪者基本信息

資料來源:作者根據調研情況匯總制作

受訪者全部是上海本地戶籍老人,大部分人退休前為國企普通職工。大部分人是初中文化程度,少部分人有大專或本科學歷。他們的收入來源主要為養老金,月均處于 3000至5000 元之間。根據《2019年上海市老年人口和老齡事業監測統計信息》數據,2019 年上海市平均養老金為每人每月4521元。因此,受訪者收入與上海市養老金平均水平基本上持平,少部分人經濟較困難。大部分受訪者擁有一套房產,極少數人有兩套房產。這些房產通常是父母遺產、房改公房,或者是動遷房,極少數人的房產是自購商品房。

一半以上受訪者處于60至69歲年齡段,身體狀況良好,有能力和需求考慮養老安排。受訪者涵蓋了老年人無子女的主要婚育類別,其中大部分人為已婚未育和未婚未育。

二、分析框架:風險認知與信任

本研究借用英國社會學家安東尼·吉登斯關于風險認知和信任的論述建立分析框架,考察老年人參與以房養老政策的意愿和阻礙因素。

首先,關于風險認知。人們在生活中的安全感來自熟悉的環境。熟悉而穩定的環境使人們能夠建立明確的交往規則和穩定的預期,從而覺得生活是安全、可以把握的。相反,一種難以理解和把握的抽象系統,容易引發顧慮,使人們覺得有風險。

其次,關于信任。人們終究需要對抽象系統建立某種程度的信任。廣義來說,人們總是面對很多抽象系統,包括政府管理部門系統、金融系統、交通運輸系統、醫療衛生系統等,這些系統深入觸及人們的生活。盡管絕對意義上的熟悉而安穩的環境是不存在的,個人也不容易完全理解這些系統,但還是要給予信任。

第三,個人生活與抽象系統之間有一個交往界面,叫作“交匯口”。它的重要作用之一是對外提供基本的解釋、指引和當面承諾,從而幫助普通人建立對系統的理解和信任。醫院里門診醫生通過必要的交流技巧獲得患者對醫療系統的信任,就是交匯口的典型例子。政策系統與個人之間也有交匯口,專家或其代理人也需要得到普通人的信任。

吉登斯的論述將從兩個方面為我們推進以房養老的政策研究提供思路。

首先,盡管現有研究提供了初步實證數據以及富有啟發性的結論,但是仍然難以區分阻礙老年人參與的主要因素。假設沒有繼承顧慮的無子女老人也不接受以房養老政策,那將提示我們,風險與信任的問題可能是更深層次的阻礙因素,而且遺產繼承問題上的顧慮也可以被理解為一種風險認知。

其次,吉登斯關于信任的論述將提供政策改善的路徑。能不能通過對交匯口的改進,增加老年人對于抽象系統的信任?換言之,老年人的風險和不安全感不僅是對機構能力缺乏信任,可能還對機構的道德誠信缺乏信任。這些問題在以統計模型和問卷調查數據為基礎的研究中較難得到回答,需要做更深入的考察。

本研究將具體回答三個問題:第一,無子女老年人是否愿意參與以房養老政策?第二,如果愿意,他們如何理解房產與理想老年生活之間的關系?第三,如果不愿意,他們如何理解這項政策所包含的風險,以及這項政策對家庭關系的影響?

三、研究發現

(一)安全感:在熟悉的環境中養老

居家養老是這些無子女老年人最理想的養老方式。

無論是有配偶還是獨身(包括未婚、喪偶或離異),受訪者都希望年老后能夠盡可能久地在家里居住。用他們的話就是,“居家養老是最好的”(案例21,已婚失獨,女,60歲),“能自理還是自己在家養老”(案例20,未婚未育,男,67歲)。能夠“自己買菜燒飯”,被老人們視作有自理能力、身體好的重要指標。

受訪老人們所說的“居家”,既指居住在現有自己的房子里,也指居住在現有的社區環境中。之所以產生這種愿望,有兩個原因。

一是自由,老年人能夠自主掌控生活。“住在自己家,方便進出,我自由!”(案例 10,已婚未育,女,61 歲)。居家養老的次級方案,是拓展“家”的界限,與兄弟姐妹等親人同住。但是,我們調研發現,無論是搬去與兄弟姐妹同住,還是與兄弟姐妹同住在自己家里,受訪者們都感覺不自由。

二是住在熟悉的社區里,老年人能夠獲得日常生活的協助,維持社會交往,滿足情感需求。在兩類社區中,大部分受訪者都不希望搬離自己目前居住的社區。這群無子女老年人普遍認為,在日常生活協助上,“遠親不如近鄰”、“近鄰不如對門”。

在熟悉的社區里居住,老人們還可能獲得正式制度提供的更多服務和支持。在與案例 13 的訪談中,我們了解到這位老人是社區居委會開展老齡服務的重點支持對象。根據適老化改造政策,居委會幫助他家完成浴室廁所改造,老人第一次在自己家里洗到熱水澡。

而且,與有子女的老年人相比,無子女老年人感到特別孤獨。生活在熟悉的社區,能夠經常與鄰居們聊聊天,對他們而言可以獲得情感上的慰藉。

(二)風險認知:對抽象政策系統的不信任

有一部分受訪者了解以房養老政策。對那些不了解政策,或者對政策存在誤解的受訪者,我們在訪談中做出說明,澄清“以房養老”并非要搬進養老院。盡管如此,所有受訪老人均不選擇參與“以房養老”政策。

當被問及“無法自理、又無人在家照料怎么辦”時,大部分受訪無子女老年人都提到,那只能賣掉房產住進養老院,這是無奈的最后選擇;也有少部分低齡老人表示不考慮將來。這表明,受訪者拒絕的是參與以房養老政策,而非售賣房產獲得保障的方式。

不確定性,是貫穿受訪者陳述的最突出理由。

不確定性,首先與無法清楚計算個人利害得失有關。“以房養老”政策包含了復雜的時間和收益計算,缺乏專業知識的老人們表示“自己算不過它”。

“這個政策我曾了解過,它不是你想拿多少就拿多少。打個比方,你這套房值400萬,你一個月可能也就拿4萬,再拿就要等到下個月。你死了以后,他就停掉。說不定你命長活三四十年,錢還不夠,誰也說不清楚。它跟你做生意,肯定它贏,不會是你私人贏,贏在哪里你也搞不清楚,它腦子肯定比你好用得多,你就是經濟學家也不行。”(案例 20,未婚未育,男,67 歲)

從這段話可看到,老人們所說的“它”是指一個抽象意義的政策系統,在“以房養老”政策中具體表現為銀行、保險公司等金融機構。這個系統掌握了一套關于房產估值、收益給付、時間跨度的專業知識,而老人們沒有能力計算出自己的利害得失。

不確定性,還與老年人無法從孤立事件中建立普遍的安全感有關。老人們用生動的日常話語表達了他們對這項政策高度的風險認知。

一位受訪者說:“金融公司關門了走人了卷款跑了,你怎么辦?房契千萬不能給他。這是命根子!電視上不是有騙子嗎?騙你去投資,騙子太多了,現在的政策都說不定的,銀行也不是很信得過。”(案例 1,已婚失獨,女,69 歲)

這項政策在全國試點的時間較短,參與人數很少。老年人一次性將房產抵押給金融機構,養老費用的給付卻持續相當長的時間。這意味著,這個系統缺乏足夠數量的成功案例經驗,給予當事人一種非當面的承諾:房產抵押之后,費用一定會按協議兌現。相反,近年來老人投資房產被騙的報道屢見不鮮。這些案例增加了老年人對金融機構的不信任感,進而轉化為不相信這個系統能夠兌現承諾。

(三)交匯口:缺乏可信任的代理人

如果要消解上述不安全感,就需要有雙方認可的代理人,在交匯口為不具備專業知識的當事人提供當面承諾,建立和維系當事人對抽象系統的信任。代理人不僅要有準確地提供政策信息并解釋相關內容的能力,也要具備良好的道德品行和個人誠信。

在調研中,我們發現“以房養老”政策系統中缺乏老年人可信賴的代理人為其提供當面承諾。

一位老年人說:“這個其實是很麻煩的事情。手續太多太麻煩了。你叫人家代理,那你要找個可靠的。不可靠,你還不放心。”(案例 1,已婚失獨,女,69 歲)

“以房養老”這項政策的代理人是商業保險公司、商業銀行等金融機構的工作人員。這些機構被老人們看作市場里的經濟行為體,以經濟利益最大化為目的。而且,大部分受訪老年人沒有購買商業保險,缺乏與商業保險機構從業人員打交道的經驗。還有少數人早年買養老保險、投資養老商業項目被騙。因此,老人們在短暫和臨時的交往中,很難與這類代理人建立信任關系。

另一類代理人是老年人的成年子女。根據廣州試點“以房養老”的成功案例經驗,老年人最信任的決策參考人是子女。在老年人決定接受反向抵押貸款之前,他們的子女幫助其了解信息,并且計算清楚風險和收益。但是,受訪的老年人沒有子女,缺乏可信任的人向他們解釋反向抵押貸款模式,也沒有子女幫助其辦理以房養老的手續,更沒有子女幫助其計算復雜的利害得失問題。

此外,我們在調查中進一步發現,老人們的兄弟姐妹也難以充當“代理人”的角色,因為政策設計的法理契約與家庭的情理契約相抵觸。

部分受訪無子女老年人表示,他們處置自己的房產時需要征求兄弟姐妹們的意見,個人不能自主決定。這通常分為兩種情況。一種情況是老人的房產屬于父母遺產繼承,被兄弟姐妹們認為這是“家”產,而非老人的“私”產。另一種情況是老人在患病和日常生活中,獲得兄弟姐妹的照料。雙方建立默契,作為回報,老人的房產留給對方。

四、結論和討論

基于以上發現,本文提出以下三點結論,并做進一步討論。

第一,在中國當下的福利制度條件下,無子女家庭形態放大了老年人對以房養老政策的風險認知。

本研究包含一種檢驗意圖,即不需要考慮子女繼承財產問題的老年人,是否較容易接受以房養老政策。與已有研究的推斷相反,我們的研究表明,無子女老年人對政策的接受度同樣很低。即便加入性別、年齡、身體狀況等因素,他們對以房養老政策的參與意愿也沒有呈現明顯差異。

我們的解釋是,無子女家庭形態構成了特殊的養老風險情境,它使未來的不確定性增加。這些老人反而把住房和產權作為唯一的、最重要的安全保障。而且,正因為沒有子女,他們會更加重視熟悉的居所和社區環境,希望從熟悉而穩定的鄰里社區關系中獲得日常生活上的幫助和情感慰藉。熟悉的住所和社區是他們安全感的重要來源。因此,他們對以房養老政策的顧慮,首先來自擔心脫離熟悉的環境、喪失安全感。無子女的狀況又進一步放大了他們對被卷入未知情境的風險認知。

這意味著當我們設計并推行以房養老政策的具體項目與方案時,應當高度重視老年人的心理和風險認知特點,并且針對不同群體的差異性,做更加精細的分類研究。

第二,建立信任是構建老齡社會治理體系過程中必須考慮的問題。

任何一種養老政策或養老方案,對老年人而言或多或少都是一種抽象系統,都面臨信任的問題。我們的研究表明,老年人是重視風險應對的。在這個方面,他們既有積極應對的主動性,也有能力欠缺。

本研究提供的一項重要啟示是要注重交匯口的建設,即在抽象系統與熟悉環境之間的界面建設。

以“以房養老”政策在無子女老人群體中推行為例,無子女老人因為缺乏子女作為代理人,更需要有良好的交匯口,幫助他們認識到抽象系統可以給他們帶來新資源和新空間,并在此基礎上積極規避風險。

金融系統的工作人員可能不是代理人的合適人選。實際上,許多無子女老年人在條件允許的情況下更愿意積極參與社區的一些志愿活動,以此來建立交匯口和穩定的溝通渠道。有鑒于此,在積極應對老齡化的各項政策制定和執行過程中,一線基層人員的工作是交匯口或界面建設的重要環節。

第三,雖然以房養老政策并未被無子女老年人群體普遍接受,但是我們的研究表明,這個群體在養老問題上對制度性保障有著迫切的期待。

下一步政策努力的方向,應該著眼于這些老年人的顧慮,使他們認識到以房養老政策能夠更好地保障居家社區養老,增強而非削弱其安全感,特別是通過合理釋放住房資產的價值,才有可能使其獲得更穩定而優質的養老服務。

[作者鐘曉慧是中山大學政治與公共事務管理學院副教授,陳麗梅是華東師范大學社會發展學院講師。本文原題“老齡社會的風險認知與信任建立——基于上海無子女老年人參與以房養老政策意愿研究”,原載《華東理工大學學報》(社會科學版)2021年第5期。有大篇幅刪節,參考文獻與其他細節請參考原文。經授權刊用。]

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司