- +1

恭賀新年快樂:“富貴萬年”說年畫

民間年畫是與人民生活聯系密切的傳統美術門類,時值新春,中國美術館正在展出館藏楊柳青古版年畫,澎湃新聞(www.kxwhcb.com)前不久也專訪了綿竹年畫的傳承人,考察年畫的發展歷程與其在行進中的歷史。

民間年畫是與人民生活聯系密切的傳統美術門類,為廣大勞動群眾所喜聞樂見,楊柳青年畫是其中之佼佼者。楊柳青隸屬天津,當地印制年畫始自明代中晚期,清代乾隆、嘉慶年間達到鼎盛,形成“家家都會點染、戶戶全善丹青”的盛況。在長期的發展中,楊柳青年畫形成了印繪結合的獨特技藝,其精湛的刻工、細膩的彩繪、豐富的畫樣以及廣泛的影響力,堪稱集年畫藝術之大成,在歷史上享有盛譽。

中國美術館有著豐富的民間美術收藏,此次“典藏活化”系列展甄選百余幅楊柳青古版年畫精品,其中不乏粉本和孤本。展覽從題材、功能、技藝等方面進行綜合展示,通過對作品的解讀,傳達其中所蘊含的民間傳統思維方式和美學觀念,呈現楊柳青年畫的獨特藝術魅力,并藉此弘揚我國優秀的傳統文化和民族藝術。

【展覽信息】中國美術館“典藏活化”系列展:楊柳春風——中國美術館藏楊柳青古版年畫精品展

時間:2017年1月10日至2017年3月26日

地點:中國美術館

【鏈接】中國木版年畫主要產地分布圖

河北武強年畫

武強年畫產生于宋末元初,明、清兩代最為鼎盛。其特點之一是色彩強烈,濃艷而不凝滯,用色雖少變化多端。特點之二是在造型上具有較高的藝術表現力。

山東楊家埠年畫

楊家埠木版年畫始于明朝末年,繁榮于清代,至今已有四百多年歷史。乾隆年間是楊家埠年畫發展的鼎盛時期,年銷量高達數千萬張。

天津楊柳青年畫

楊柳青鎮在明末清初已成為中國重要的楊柳青年畫產地,被譽為中國四大民間木版年畫之首。楊柳青年畫創立了刻工精細,繪制細膩,色彩絢美,鮮明活潑、喜氣吉祥、富有感人題材的獨特風格的木版年畫。

蘇州桃花塢年畫

雍正、乾隆年間,蘇州年畫質量、銷量空前提高,當時有五十多家年畫鋪,分設在閶門外山塘街一帶,也有部分設在桃花塢報恩寺一帶,年產達百萬張以上,少時也有十幾萬張。

廣東佛山年畫

佛山年畫銷路的鼎盛時期在清末民初之間,以農村為主要銷場,包括廣東、廣西全境和福建、湖南、貴州一部分地區,并遠至南洋群島,至抗戰以前逐漸衰落。

陜西鳳翔年畫

據說始于明朝中葉,鳳翔年畫以城東的小里村版樣最豐富,清初即有年畫作坊雕印出售年畫,設色以橙、綠、桃紅三色為主。

河南朱仙鎮年畫

北宋年間,逢過年過節,貼門神成為一種風尚,后來北宋沒落、滅亡,開封幾經戰亂,木版年畫衰落下來。至明代,開封年畫雖然又獲復興,但已逐漸轉移到朱仙鎮。明朝末年洪水泛濫,開封被淹沒,朱仙鎮便成為河南木版年畫的中心。

四川綿竹年畫

起源于北宋,清乾隆、嘉慶年間,綿竹全縣有大小年畫作坊300多家,年畫專業人員達1000余人,年產年畫1200萬多份。

【澎湃新聞專訪綿竹年畫傳承人】收藏年畫的人,從古到今,各個階層都有,魯迅先生也收藏過

綿竹年畫是首批被列入“中國非物質文化遺產”的民間藝術形式。 綿竹年畫傳承人劉竹梅在接受澎湃新聞(www.kxwhcb.com)采訪時表示:“收藏綿竹年畫的人, 從古到今,各個階層都有,魯迅先生也收藏過。現在主要是成了旅游產品了。老藝人畫的已經不多了。”

綿竹年畫是中國四大年畫之一,也是首批被列入“中國非物質文化遺產”的民間藝術形式。

澎湃新聞:和其他地方的年畫相比,綿竹年畫有什么特點?

劉竹梅:特點有很多方面。綿竹木版年畫的制作過程有起稿,刻版,印版和彩繪,但它還是手繪為主。它的線版只起到輪廓的作用,最后的完成全靠手工彩繪。

綿竹年畫里最有代表性的一種表現手法叫“填水腳”,畫顏色老藝人稱之為“填顏色”,因為顏色基本上是傳下來的,就往印出的版畫里面填。我們都是一碗一碗兌好的顏色,畫到除夕,最后的時候,用剩下來的紙,剩下來的顏色,很快速地畫下來。現在看來,這些不受拘束的東西反而更有藝術性,有大寫意的效果。

澎湃新聞:年畫藝人現在還有嗎?

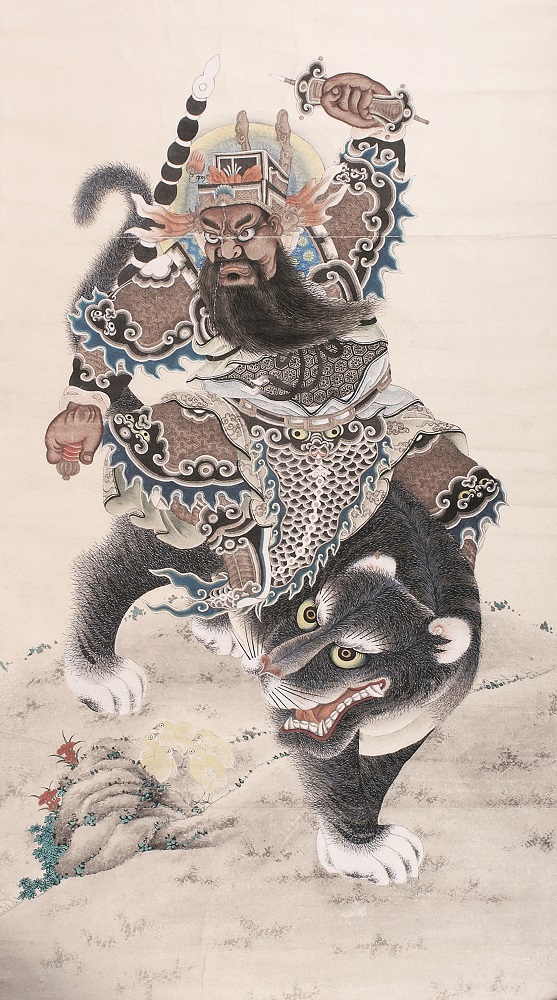

劉竹梅:前些年評下來的有國家級傳承人李芳福和陳興才。李大爺畫得最好的是門神“雙揚鞭”和武將“立錘”。2012年去世的陳興才曾在年畫村工作室上班,他愛畫一種“水墨”門神,叫素門神,以前過年時家中有老人去世,忌貼明艷的色彩,只貼這種不帶紅的門神。

他們年紀大了,名聲也在那里了。然而,十幾年前,陳大爺的畫,也就是5元錢。前兩年,小的50元,大的也要幾百塊錢一張。他們保持著用木版印,顏色也不完全是當時的,也有一些現在的國畫顏料、水彩畫顏料。真正原汁原味的綿竹年畫已經沒有了。

2004年去世的張老先生,可以起稿,叫作畫師,他有程式化的一套東西。現在的老藝人也都只是彩繪藝人,叫他們起稿,不行。而他們的孫輩只能把它們以前的樣子刻下來,用老一輩傳人的顏色再畫,但水平都不及上世紀三四十年代傳下來的,因為那時候家家戶戶都需要年畫。上世紀80年代大生產的時候,就被印刷品代替了。

澎湃新聞:藝術家和研究者現在參與年畫嗎?

劉竹梅:還是少。藝術家的作品,說它是年畫也可以,你說它借鑒了年畫,也可以。上世紀80年代,四川出版社和美協搞創作班,組織了一批畫家和藝術家來綿竹吸收民間藝術。但是現在這樣的東西也賣不了多少錢,藝術家有的去畫國畫,有的畫油畫,都流失了。

澎湃新聞:你現在也設計衍生品嗎?

劉竹梅:我們館里曾經有一個政策,為了發展綿竹年畫,大家都出去開作坊,還是搞旅游產品。我沒有搞作坊,為館里搞過幾個衍生的設計。

印刷品的年畫,我們上世紀80年代做得比較多。以前四川出版社在做這個事情,館里很多人都為他們畫,有一張作品賣到100多萬幅。現在門也變了,老百姓的審美也變了。當時農村有幾進院子,大門貼什么、二門貼什么,都有講究的,現在城里面飯店都是防盜門了,就貼一個福字。現在省里面讓大家畫幾張印了,就送給老百姓。我們這里根本不能弄,收不回成本。現在能賣的也就是旅游產品,禮品。

以前那種還真的需要放在博物館,原汁原味的,現代人已經沒法欣賞了。

澎湃新聞:綿竹年畫博物館的收藏怎么樣?

劉竹梅:我們現在收藏比較多的主要是清代的版。年畫在“破四舊”的時候,好多都沒有了。而且那時候也不留名,也沒有人收藏的。年畫我們館也有,不是特別多。

澎湃新聞:現在有沒有人專門收藏年畫?

劉竹梅:收藏綿竹年畫的人,從古到今,各個階層都有,魯迅先生也收藏過。現在主要成了旅游產品了。老藝人畫的已經不多了。

澎湃新聞:現在還有人學年畫嗎?

劉竹梅:1998年在一個實驗小學,有個特長班,我每個星期都去上課,上了五年,后來不辦了。后來我在四川藝術大學美術學院給他們大學生上課。

另外,每個作坊都有畫工,綿竹年畫如果光要填顏色是用不著太多工夫培訓的。

【延伸閱讀】

從畫鄉到博物館

呂勝中

在綿竹走了三個鄉七八個村莊,我幾乎沒有看到幾家在屋里貼年畫的人家,長年從事年畫的作坊也沒有了……星移斗轉,風水變換,過去的日子一去不復返!

我是因為年畫才知道綿竹的,并且,在1984年我剛剛考上中央美術學院年畫專業的研究生不久,就去往那里作第一次專業考察。先在四川省群眾藝術館看了省內梁平、夾江和綿竹年畫的大量收藏,又做了幾天的臨摹。

我記得開始的時候藝術館的管理人員不讓拍照,說只可以臨摹,我特別高興——這比拍照得到的印象更深吶!就臨摹了四天,越是臨摹越覺得畫兒好,越是覺得好就越發不敢走樣兒,有一天那位管理員來看了,分辨不出究竟哪一件是他們庫房里的藏品,嚇得連連說:“不能再臨摹了,我還是給你拿出幾張來讓你拍拍照片吧。”

沉浸在畫中往往容易醉迷,特別是看到綿竹年畫有辟邪迎祥、神佛崇拜、戲曲故事、諷世勸善、寫景紀實、花鳥鱗蟲等極為豐富的題材內容,又有明展明掛、勾金、花金、印金、水墨、常形、填水腳等那么多種繪畫形式語言,即使使用同一塊版印出來的稿本,經不同畫師的手筆便可出現各不相同的神氣。與全國其他地方的傳統年畫比較,在木版印刷的基礎上,綿竹年畫附著較多手繪的工序,有的甚至完全手繪,因此這里的畫工必定有著較高的繪畫功夫。特別是“填水腳”,這種年畫以木版印墨線,再以墨色粗略勾畫,意筆草草,狂放不羈,讓人感到生氣勃勃、動中含靜,舒暢而又精致,自由而又嚴謹。

《綿竹縣志》載:“綿竹夙擅竹之利”,“西北山材所產以竹木為大宗……竹紙之利仰給者,數萬家猶不足,則印為書籍,制為桃符,畫為五彩神荼郁壘,點綴年景。商販運自陜甘滇黔,裹銀幣來市易,仲冬則接踵城南,購運者遍于王道百五十余縣”。

“綿竹綿竹”,必定有其竹。據說這種竹子節距較長、高,既挺拔又綿韌,是做紙的好材料,造出來的綿紙以瑩白、吸水性強、韌性好而遠銷省內外。而年畫用來又要一番加工——紙先蒸過,采集一種產自茂縣的“白泥”;泥曬干,粉碎,水泡,潷去濁水,澄清,再曬干,再粉碎,加膠礬和糯米漿,再均勻地刷到紙面上,晾干方能使用。這種紙瑩白細膩,載色豐厚,不落甲,不浸水,不起泡,年畫經年日曬雨淋卻墨色不褪。

“東門河壩去賞花,南華宮里去看畫。”聽吟這兩句綿竹流傳了多年的民謠,真讓我覺得這里人人都是畫師,家家都是畫廊——整個綿竹的確是一個畫鄉。

當我乘坐公共汽車經過綿陽進入綿竹縣境,兩只眼睛就開始往車窗外面看,因為綿竹年畫中門畫種類最多,有“逢門必貼”的說法,就以為在車上起碼能看到家家戶戶大門上貼著的門神。搜索了一路,倒是看到幾家貼的,但大都是出版社膠版印刷的,雖然也是“武將”或“秦瓊敬德”,卻哪里有傳統老年畫那般的精氣神韻?偶爾幾家雖是木版印的老門畫也粗糙之極,想來主人之所以貼它,只不過是還在維持一種古老的習俗,除此之外沒有半點審美的意義。

到了綿竹,在不斷地聽到人們向我介紹這里年畫曾經繁盛的熱情中,我的身心仿佛被帶回過去的年月——

蓬勃的時期是在清朝乾隆、嘉慶年間,當時專門的作坊在城中有六十幾家,清道鄉有五十幾家,附城鄉中零星作坊尚未計入其中即有一百二十余家,每家雇請五到八個工人,連同家中親屬可有十桿筆之多。這樣算起來,綿竹那時候起碼有一千五百人從事年畫的繪制工作,稱之為畫鄉一點都不過分

“傅興發”是當時著名的作坊,它的貨做工細致、五彩鮮艷、衣褶清晰、眉目生動,主要生產門畫,銷路最好;“云鶴齋”也很有名,主要制作“黑貨”,即以煙墨或朱砂拓印木版拓片,多為山水、花鳥、神像及名人字畫,此類以中堂、條屏居多。清道鄉產的“斗方”、“清水大袍門神”最有名,這個鄉的作坊大多農忙務農、農閑務畫,也有長期專門從事畫業的作坊,最有名的是“曾發皓”別號“賽清道”的作坊,據說它們家一到臘月十五就不賣貨了,要讓給其他作坊一些生意的機會——在激烈的競爭中,還充滿了義氣。

作坊一般在元宵節開工,生產到年三十停產。上半年銷售較少,產品較為精致,稱為“窄活兒”;下半年的產品加大了量,稱為“趕水活兒”。年畫的行業組織“伏羲會”,是綿竹手工業最興旺的行業組織,每年開兩次會,正月十六日畫師、彩繪藝人聚會,要擺五六十桌酒席。年畫的發行有畫市,分“大市”、“小市”。小市在五月中旬端午節之后,畫商就開始訂貨,大、中作坊批發,一般為遠道客商購貨。

“冬月初一出望子,臘月初一擺攤子。”望子就是幌子、招牌。到了入冬,大市就開始了,最興旺時有二三百家年畫店,經營年畫的店鋪、散攤成行成市,從清道鄉到縣城連成一片。綿竹年畫遠銷四川各州府縣,以至云南、貴州、西康省(雅安)、陜甘南部、湖南、湖北西部、藏區,還通過香港流傳到東南亞一帶。

然而,這一切都早已成為過去的事情,隨著近現代文明不斷向中國農村的滲透,鄉土中國的傳統習俗發生著巨大的變化,從衣食住行到生產方式,從審美標準到思想觀念,幾千年積淀的牢固的精神長城不斷地在新文明的沖擊波中坍塌。曾經使庶民百姓茅屋土房滿壁生輝,渲染了清貧的中國農民精神境界熱烈濃重的傳統年畫,在今天還能得到人們熱切的眼神嗎?那些曾經生意興隆的作坊和畫店還會賓客盈門嗎?手巧的刻工畫匠還能依靠年畫的手藝養家糊口嗎?

在綿竹走了三個鄉七八個村莊,我幾乎沒有看到幾家在屋里貼年畫的人家,偶見大門貼一副門神的人家大都是老年人當家,他們還有著對傳統方式的依戀,年輕人不但對“驅邪納福”之類的說法根本不相信,而且也覺得這樣的老年畫根本不好看;長年從事年畫的作坊沒有了,我探訪了邱本姚、陳興才、李芳福幾位較有名氣的畫工,他們仍在蕭條冷落中操持著舊業,但在每年的臘月里賣不出幾張畫去,多是等待工藝美術出口部門的訂貨機會,而這樣的機會罕見、價錢又很低,通過“驗貨”卻很難。

星移斗轉,風水變換,過去的日子一去不復返!

郭沫若1963年在北京的中國美術館看到有綿竹年畫的展覽后贊嘆不已,欣然作《西江月》一首:

真是洋洋大觀,

仿佛回到四川。

門神皮影真好看,

回憶幼時過年。

無怪產生揚馬,

后來又有子瞻。

工人手藝不平凡,

千載百花爛漫。

我細細解讀郭老的“浪漫”,卻發現其中的實在——“回”是肯定回不去了,只能在“仿佛”中看美術館里的年畫時“回憶”童年的鄉俗,分明道出了中國人告別“傳統”步入“現代”這一長期過程中產生的尷尬與無奈。

其實,早在七十多年前,一位叫王干青的綿竹人就宣布了這朵花的凋零——他看到當時綿竹年畫作坊多因資本虧損宣告停業,作坊工人紛紛改行,僅存幾家作為副業但做工粗糙簡陋,已不是早先的模樣,也寫了一首詩,詩曰:

城南燈花記當年,

列肆畫圖襁負看。

鄂國壁間毛發動,

明妃馬上鬢眉纖。

冠裳想見貞觀治,

環佩依稀月夜還。

不是他鄉逢比日,

丹青零落不成妍。

今日中國正在進行著一場文化上的全面變革,而這個變革最早是從農村開始的。這一變,意味著幾千年凝固的傳統生產方式和文化結構將徹底瓦解。當農村的父老鄉親都具備了充足的經濟能力,家家戶戶都一定會學城里安上一道據說連警察也打不開的“防盜門”,誰還會貼一對《雙揚鞭》,指望著它來保護家宅平安呢?

傳統民間年畫,不只是年畫,它們原有的在中國傳統文化結構和生產方式嚴密民俗生活系統中所占據的地位失去了——隨著我們早日實現現代化的心情。

當標志新的文明曙光的五四運動開始以后,人們就料到了傳統文化必然在中國新文化模式登臺的時候退場。隨著近百年來發生的翻天覆地的變化,證明了果真如此——竹子悄不作聲地離開了,綿竹年畫也說不清在哪一天告別了鄉村新春的門戶。

珍貴的東西就在身邊往往并不覺得珍貴,當失去它的時候才會真正覺出它的價值,這句十分通俗的大眾格言用來描述文化轉型期人們對待傳統民間文化的普遍心態倒是十分確切。于是,幾乎在意識到將要失去它的同時,便有人開始了“尋找”——

1923年北京大學成立“風俗調查會”,成立之初便意識到:“風俗調查的事業,除記述以外,要從物品的搜羅做起;然后才能得到好的材料來研究。將“征集關于風俗之器物,籌設風俗博物館”作為一項主要任務。并在很短的時間里很快“征集各地的新年風俗物品(如神祇、年畫之類)……共二八六件”。在南方,隸屬于國立中山大學研究院文科研究所的中山大學民俗學會設立了“民俗物品陳列室”,之后幾年間就已收集“首飾、衣服鞋帽、音樂、應用器具、工用器具、小孩器具、賭具、神的用具、死人用具、科舉遺物、官紳遺物、民間唱本及西南民族文化品物十四類陳列品凡數萬余件”。

1937年,杭州民眾教育實驗學校師生將收集的以年畫為主的若干民間藝術品在杭州做了一次“民間圖畫展覽會”,鐘敬文先生曾撰文向大家推介,“民間的畫家,往往能夠用那簡樸的線條,或單調而強烈的色彩,表現出民眾所最關心、最感動的事物的形象” 。

這期間,在蔡元培的倡導下,中央研究院和中央博物院組成民族學和民間藝術、手工業的調查團,凌純聲、馬長壽、龐熏琹、芮逸夫、李霖燦、譚旦冏等人在1930年前后、1937年至1942年兩個階段,分別在東北、西南、四川和臺灣等地進行了科學而系統的田野調查,收集了服裝、飾物、手工業工具、用品及技術資料、模型、圖片等數千件,由中央博物院作為“民族文物”類藏品收藏。

在延安解放區,文學藝術家響應毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》的號召走出“小魯藝”,到“大魯藝”中去、到民間去向人民群眾學習,向優秀的民間文化傳統學習。

外國人早在鴉片戰爭前已經開始收集中國民間年畫了。1800年有個英國人將收集的中國年畫編輯出版了一本《中國風俗畫集》(Custom of China)。1896-1897年俄國青年植物學家弗·列·科馬羅夫兩次到中國東北考察植物期間,收集神像、戲劇故事、風光、時政等題材年畫三百多張。1907年法國人愛德華·沙畹與俄羅斯人瓦·米·阿列克謝耶夫同行,在中國作了五個多月專門的年畫考察,到北京、天津、河南、山東等五個省市收集了大量年畫,沙畹回國時帶回法國二百多張中國各地年畫,而阿列克謝耶夫鍥而不舍,1912年再度來中國進行民族學考察,趁此機會豐富了年畫收藏,實際收藏最少有4000件。1912年莫斯科繪畫雕塑與建筑學院大學生尼·德·維諾格拉多夫到哈爾濱探望生病的父親,閑逛時偶爾發現了出售民間年畫的鋪子,在哈爾濱停留的不長時間里,收集到145幅門神、戲曲故事等題材內容的中國年畫。上海開埠后,徐家匯土山灣天主教學傳教士為研究中國民間風俗和信仰思想,曾通報各地教會收集中國年畫及神像等民間藝術,之后法國人亨利·道爾編印出版了一本《中國迷信之研究》。來華收集中國年畫的還有德國的衛禮賢、波蘭的夏白龍、法國的杜伯秋、日本的澤村幸夫、岡田伊三郎以及西村春吉、中山善次、通口弘等人。日本人大量收集中國民間年畫的時間大約是在侵華前后期間,其數量居于俄羅斯之下,1996年我去日本參加展覽會時,曾專門為了解這一情況拜訪了正在收集日本收藏中國年畫資料的田所政江女士,在她那里統計到:①廣島王舍城美術寶物館前些年從私人手中購得以蘇州年畫為主的作品百余幅,這些作品大多曾在日本美術研究所于1932年出版的《支那古版畫圖錄》上發表過,據說是當年那位收藏家黑田氏的后代看這些破爛兒沒有用,很便宜賣給博物館的。②天理圖書館藏百余幅。③秋田欣卡博物館、町田國際版畫美術館、神戶市立博物館都有所藏,數量不詳。④一個叫關川享的日本老人個人藏中國各地木版年畫二百余幅。⑤田所政江女士20世紀80年代以后在古舊書店、跳蚤市場、古玩店等處零星購得中國各地古老年畫五十余幅。可以斷定,實際上應有的數量決不僅這些,中國民間傳統年畫的早期作品在全世界各國收藏也不止這些,其中大部分作品是在國內所見不到的。

當然,年畫作品的生產具有重復性,假如我們有更早的覺悟和能力,外國人的收集工作并不能夠造成我們的來源短缺。實際上我們收集的起步還是晚了些,這當然與舊中國的統治者昏聵以及帝國主義瓜分中國的侵略有關,也和文化主流中大多數人對民俗藝術的輕視有關,這種輕視持續了近百年,因而近百年甚至更早一些的珍貴實物和資料散失甚多,年畫尤其如此。

在前蘇聯科學院通訊院士李福清的《中國年畫及其收藏者》一文中說了這樣一件事:有一幅畫畫著一個騎鹿的壽星,當時(1898年)在圣彼得堡大學東方系就讀的大學生瓦·米·阿列克謝耶夫看到了這幅畫,這位好學的一年級大學生很想弄明白它的意思和讀懂畫上的題詞……請教當時該校一位中國老師,他只是笑笑說道:“這些東西都是凡夫俗子所為,我不愿意在大學里見到這種東西。”

這個故事讓我想起一件與1984年到四川成都及綿竹考察民間年畫有關的事,當我回到北京,將臨摹的四川夾江、梁平、綿竹年畫中最有代表性的三套作品掛在美院畫室里,大部分人看了不以為然,有直率的同學便忍耐不住對我進行言辭激烈的奉勸:“你作為一個新時代的知識分子,一個中央美院的研究生,居然整天鼓搗這種東西,會有前途嗎?”其實,當時的“年畫連環畫系”在中央美術學院的成立和存在都是極其艱難的,后來改成了民間美術系仍有種種非議。最終,民間美術以及年畫的專業在美術學院風雨飄搖了不到十年,終于煙消云散。

在冷清與熱烈的交織中堅持不斷吶喊的文人能力是有限的,在這個長期的過程中,心有余而力不足的守望者只能眼睜睜地看著無數珍貴的東西消失……等到有了某種“搶救”或“保護”的物質支持之時再回頭去尋找,往往花費幾倍的力氣才見成效,甚至完全要依靠某種“可遇而不可求”的偶然機會。

在四川考察的時候,四川省群眾藝術館的史維安先生給我講了他在1960年代收集年畫的故事。

1960年四川省撥專款搶救綿竹年畫,省上派群眾藝術館和美協的畫家到綿竹,在文化館的配合下,組織年畫藝人走鄉串里,搜集到門神年畫手稿二十多套,木刻版近二百套。

當年4月,搜集工作即將結束,突然喜從天降。一位居民急匆匆找到在街上散步的史維安說:“你們不是要收年畫嗎,廢品收購站正有人賣。”趕到收購站的時候,一批廢紙剛過完秤,有200多斤,全是舊年畫——門神、年畫、神像什么都有。原來是一家倒閉的老紙鋪以前的存貨,這家的后人清掃閣樓,當成廢紙一起賣了。這批紙本年畫由省上的畫家帶回成都,在四川省群眾藝術館保存。史維安先生經常感嘆這次的“幸運”:“幸好搶救及時,過幾年就是‘四清’和‘文化大革命’,這批東西想保也保不下來了。”

那幅由綿竹清末畫師黃瑞鵠花費幾年時間創作,表現豐富多彩的民間迎春活動,生動地再現當地的民俗風情的巨幅年畫長卷《迎春圖》,現已被定為國家一級文物,而它成為綿竹本地年畫收藏的珍寶卻完全得之于偶然——

據說,臨近解放軍入川,收藏此畫的黃膏子為保平安而遣散店員和家產,囑幫工凡看得上的但拿無妨,管賬周先生便取走了這幅《迎春圖》。周先生后來把這圖傳給兒子周文星,周文星并不十分在意,將其束之高閣。直到1979年,在綿竹縣醫藥公司上班的周文星手頭拮據,才想起有這么一件舊物,或許可找個買主。他將畫卷寄給四川美術學院請他們酌價收購,美院的經辦人認為年畫俗氣無價值,便將原物退回。

當時綿竹縣文化館館長、縣年畫社社長侯世武正在四川美院進修,逢巧見到畫作,便趕回綿竹,因文化館和年畫社都無分文收藏經費,侯世武無奈,便找到當時縣醫藥公司經理一起動員周文星將《迎春圖》捐獻給縣文化館,周文星應允了。文化館付了80元酬謝費,縣政府頒發了一張獎狀,這件綿竹年畫的重要作品總算沒有流落他鄉。

應該說,從上個世紀初的20年代到如今,歷史一直放慢腳步,等待著我們有條不紊地去做這樣一份工作,到了上世紀90年代初,它終于等得不耐煩了,加快了前進的步伐。這首先提醒了中國的農民,他們開始認為,家中保留了若干年的舊物件的確成了他們今后生活的累贅,便拿到舊貨市場上隨便賣個價錢;同時,這也提醒了都市中有些經濟能力的收藏愛好者和文化人,“踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫”,他們很快覺出這是“傳統民間文化物品”最后的搜集機會,便慷慨傾囊。于是,在全國大小城市幾乎都極具規模地出現了專門經營這類物品的“舊貨市場”,傳統民間的老物件從低廉的價錢旋即變成價格不菲的搶手貨。這樣的“買賣”很直觀地給了包括民間美術品在內的“傳統民間遺留物”一個具體的“價值”定位,這個價值定位說明了主流文化對民間文化的全面認可。

在各地的舊貨市場上,都有很老的民間年畫出現,我在北京、濟南、天津就買到百余種清末的作品,倒是沒有見到包括綿竹在內的四川年畫上市,這也許是四川省有關部門組織收集工作開展得比較早的緣故。

傳統文化是歷史遺留下來的精神的、物質的財富,要緊的是目前給一個存放它的位置。

當然,隨著傳統民間文化的 “位置轉移”悠長徐緩的節奏,人們近百年來的收集肯定已經棲居于文明社會的某一個角落,但社會風云變幻、并不如意的處境以及人們對它忽冷忽熱的情緒,難保不會導致它再度從我們身邊消失得無影無蹤。

1966年,“文化大革命”剛剛開始的全國性行動就是“破四舊,立四新”,當時剛任職的綿竹文化館長侯世武和“靠邊”的老館長黃宗厚馬上就意識到,1960年與省里一起收集到的近二百套年畫老版有被當作“四舊”的危險,便將它們藏進文化館廂房的夾墻中,封實釘牢,并相互囑咐知情的人嚴守秘密。果不然,不久后就有紅衛兵來搜查了,在那個瘋狂的日子里,有幾車古書和一批文物被抄走,而這批年畫老版暫時藏身。到了1968年,西南電力安裝大隊在綿竹安裝高壓線路,當時的縣革命委員會生產委員會把工人安排在文化館廂房吃住。一天晚上,幾個工人打撲克,因天冷找東西取暖,就砸木板墻,砸開后看里面堆著這么多的“柴火”,于是用畫版生火取暖,燒火煮飯。黃宗厚、侯世武聞訊后,硬著頭皮報告了縣生產委員會并詳細解說這些版的重要。但是,原有200多塊畫版已經被燒掉70多塊——這是永遠的遺憾,也是不該產生的遺憾。

其實,稍微反省一下便不難發現,在過去的若干年里,民間文化藝術的收集整理工作實際上一直沒有進入嚴謹、系統的學術層面,也沒有完整、有效的科學方法,更沒有一個穩定、安全的儲存地。

“重視”并不缺乏,1949年離毛澤東在北京天安門城樓上宣布中華人民共和國成立后不到一個月,其在 11月23日就批示同意由文化部部長沈雁冰署名發表的《關于開展新年畫工作的指示》,指示要求新中國的美術工作者“利用和改造”民間年畫這樣一種“已被證明是人民所喜愛的富于教育意義的一種形式”宣傳黨和國家的一系列新政策、新思想,“使其成為新藝術普及運動的工具”。于是,全國各地相繼成立了以美術工作者為主要成員的“年畫工作隊”,他們在“改造”與“創新”的目標之下對傳統民間年畫不同程度地做了一些考察與收集,并很快出現了“舊瓶裝新酒”的創作經驗,釀成了一場中國近現代美術史上轟轟烈烈的“新年畫運動”。

另外還有一個熱衷于民間美術的系統是“工藝美術”部門,將“民間美術”與“工藝美術”這兩個不同的概念撮合在一起,長期以來成為完成社會主義“原始積累”的一項重要策略。1956年3月5日,毛主席對手工業工作發表了重要批示,他說:“提高工藝美術品的水平和保護民間老藝人的辦法很好,趕快搞,要搞好一些。”5月21日,國務院正式批準成立中央工藝美術學院,行政上歸中央手工業管理局和中華全國手工業合作總社領導,自此之后,長期主管工藝美術——民間美術有建制的職能部門,實際上一直屬于國家及其各地方的輕工業機構。

以上兩個新中國成立以來與民間美術息息相關的“系統”之所以“息息相關”,都是以“致用”為首要目的。前者之“用”是制造體現社會主義新思想的精神產品“為無產階級政治服務”、“為工農兵服務”;后者之“用”是制造生活實用的物質產品,而它實際最主要的貢獻是長期成為外貿部門出口的“貨源”,為國家換取外匯。毛主席制定的以手工業的原始積累為中國實現工業化創造條件的國策,決定了工藝美術的命運。

這兩個“用”,很全面地概括了社會主義精神建設和物質建設兩個方面,但是,卻沒有解決“傳統民間美術”本身的問題。首先,收集“實物”并不是最主要的工作,所收集來的也是當作美術創作或工藝產品設計的“參考資料”,大部分藝術館、文化館以及“工藝美術研究所”沒有上級部門給予的收藏民間美術品實物的常規經費,偶用為籌備展覽撥的“專項項目經費”征集到的一些實物,也缺乏系統性地整理,既沒有地域、類別完整性的考察計劃,也沒有科學規范的采集記錄,普遍性的登記造冊混亂、入庫保管簡陋,丟失、毀壞的事情屢見不鮮。

關于民間美術的保護,近幾年來討論很多,我極力主張進“博物館”,并認為這是唯一的去處。理由是:首先,雖然是“遺產”,但不是讓今天的人們瓜分的,因為它不只屬于我們這一輩人,還要交給子孫后代。其次,對傳統民間美術文化價值的認識尚待進行,任何急功近利的繼承、開發都有可能毀壞傳統的“面容”,所以,對大多數已經脆弱的“標本型”種類或項目必須采取暫且“封存”的方式。再者,博物館是“收藏”,也是研究的專門機構,隨著專門人才的培養和相關的設備、技術條件的建設,這份“遺產”會得到應有的照料。

鑒于以上的理由,除了博物館以外,我們似乎找不到另外一個更合適的地方。

而綿竹年畫就有了自己的博物館,這在全國諸多傳統年畫產地當中是一個先行的舉措。

我想告訴博物館,如果真的有合理的經費支持博物館收藏、研究、展示等工作的運轉,將年畫在內的各種民間美術轉化成商品走向市場的事情,是不必文化機構來操心的。比博物館更善于尋找商機的人有的是,而博物館該做的事情多著吶!

“綿竹年畫博物館”——它是綿竹歷史的一個可視形象,也是綿竹人的一個福分,更是祖先遺留的這份精神財富永遠的紀念碑,我們每個人在它的面前都應當崇敬和幸福。(作者系中央美術學院實驗藝術系前主任)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司