- +1

城記|老北京的城墻與城門

【編者按】

瑞典藝術史學者喜仁龍20世紀20年代初曾在北京生活居住,實地考察了北京當時遺存的城墻與城門,并于1924年在倫敦出版了《北京的城墻與城門》(The Walls and Gates of Peking)一書,書中包括細致的勘測觀察手記、城門建筑手繪圖紙、實地拍攝的老城墻及城門的照片。北平解放前夕,當時在英留學、后成為歷史地理學家的侯仁之偶然間發現了這本記錄著北京城墻與城門各類詳細數據及大量精細圖片的奇書,以重價購得并帶回國內,向國人介紹了這部科學研究北京城墻城門的著作。侯仁之說:“我印象最深刻的是作者對于考察北京城墻與城門所付出的辛勤勞動,這在我們自己的專家中恐怕也是很少見的。而他自己從實地考察中所激發出來的一種真摯的感情,在字里行間也就充分地流露出來。”

本文節選自《北京的城墻與城門》中關于內城城門的部分,由澎湃新聞經后浪出版公司授權發布。

城門就像城墻的嘴;承載著超過50萬生命體的城市仿佛一個巨大的身軀,呼吸和說話都離不開這張巨人的嘴。整座城市的生活都集中在城門一帶;進出城市的生靈萬物都必須穿過這些狹窄的門洞。而由此通過的,不僅僅是汽車、動物和行人,還有伴隨著思想與愿望、希望與失望、死亡與新生的婚禮和葬禮儀仗隊。在城門那里,你可以感受到整座城市的脈搏,似乎全城的生命與意志都通過狹窄的門洞奔涌著——這座名叫北京的城市,它每一次跳動的脈搏,都彰顯著這個有機體的生命節奏。

夜幕降臨之時,城門變得微弱而悄無聲息;每到夜晚城門就會緊閉,或者說曾經會緊閉。而黎明時分,厚重的木門慢慢地打開,就像巨人在睡意蒙眬之中打著哈欠,而清晨的第一支車隊或騾隊就從這里開始了他們新的征程。漸漸地,城外的人推著手推車,或挑著上下晃動、裝滿農產品的扁擔陸陸續續地向這里趕來。當太陽再升高一些,城門的交通和活動便開始變得擁擠雜亂。匆忙的挑夫、手推車和驢車之間,混雜著人力車和不斷鳴笛卻無濟于事的汽車。集中于這些狹窄通道的人流的強大節奏,從來不會因為任何威脅的聲音而被打亂。車馬人流越來越大股而流速并沒有加快;有時太多的手推車和人力車從對面涌來,可能導致交通暫時停滯。正午時分是主要城門最擁擠的時候,那時每個人都要出去吃午飯。到了傍晚,洶涌的人流逐漸變為涓涓細流,隨著暮色加深,車馬行人更加稀少。(雖然如今北京的城門已經不再像過去那樣實行嚴格的關閉措施,但在中國其他大部分的城鎮依然如此。)

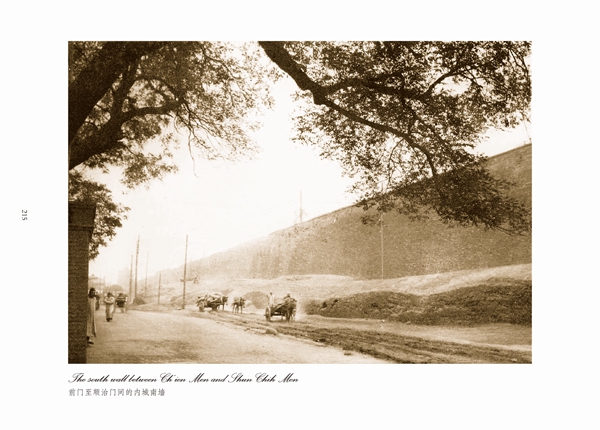

活躍在城門附近的生活節奏,不僅隨著一天中的時間變化,還取決于城門在城市中的不同方位以及城外關廂的特點。在南城墻上,城市的正面開有三座恢宏的城門,這里有最繁忙的交通和商業。中間的是正陽門(國門),比其他城門更高大;這座曾經僅供皇帝使用的大門,現在也被稱為“國家之門”,盡管它雄偉的建筑和周邊古色古香的環境已經受到很嚴重的破壞,但它依舊是帝都生生不息的生活中心。在正陽門東、西方向的一定距離,分別矗立著哈德門和順治門,盡管這并不是它們的正式名稱,但人們還是習慣這樣稱呼它們。這兩座城門成為溝通南北的主要街道的出入口。哈德門有時也被稱作“景門”,光明與榮盛之門;上至天子,下至百姓,誰都可以進出這座城門。在其西面的順治門則恰好相反,它被視為不幸和衰落之門,也就是“死門”,即“死亡之門”,至今還可以看到大多數的葬禮儀仗從這座城門經過。南城墻上的這三座城門是調控內城與外城人流的閘門,與其他直接通向郊區的城門在特征上有所不同。尤其是當雙軌鐵路穿過哈德門并繞過了順治門的甕城之后,這兩座城門的許多原有特征都消失了,箭樓也都被拆除。

北城墻的正中沒有城門,只在兩側開有城門,且這兩座城門與南城墻上的城門并不對應,而與城市的中軸線相距較近。城門外的近郊如今已經變成了村莊的模樣,但在元代,這一帶曾是元大都城市以內的部分。北門一直被視為北京城防御最重要的城門,因為對都城的進攻多是來自這個方向。軍隊從這兩座城門出入也最為頻繁,因為北京城最大的兵營就坐落在城北。德勝門,根據字面意思,即品德高尚之意,也被稱為“修門”(修飾之門);而安定門則是“生門”(豐裕之門),皇帝每年都要從這里經過一次,去往地壇祭祀,以祈求一年的好收成。城門外觀雄偉,甕城(因修建鐵路,部分被毀)和城樓高聳在完全裸露的原野上,沒有任何房屋或樹木遮擋。

東面的兩座城門,由于環城鐵路的修建,被粗暴地改建了,甕城幾乎被全部拆毀。但向城外遠眺,護城河兩岸成排的垂柳掩映著宏偉的城樓,畫面美不勝收。在鐵路建成以前,護城河(或運河)一直發揮著向城市內部運送大米的重要功能,這是城里居民們的主食,被貯藏在東城墻沿線的糧倉內。東直門被稱為“商門”(交易之門),人們在這附近做買賣,而皇帝從來不去那里。齊化門,又被稱為“杜門”(休憩之門),這是由于東直門的市場而自然形成的。

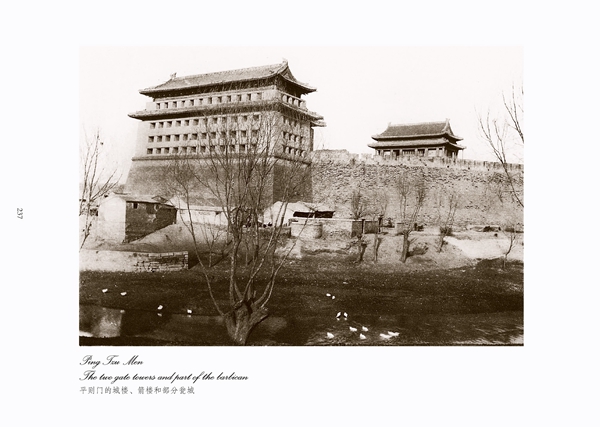

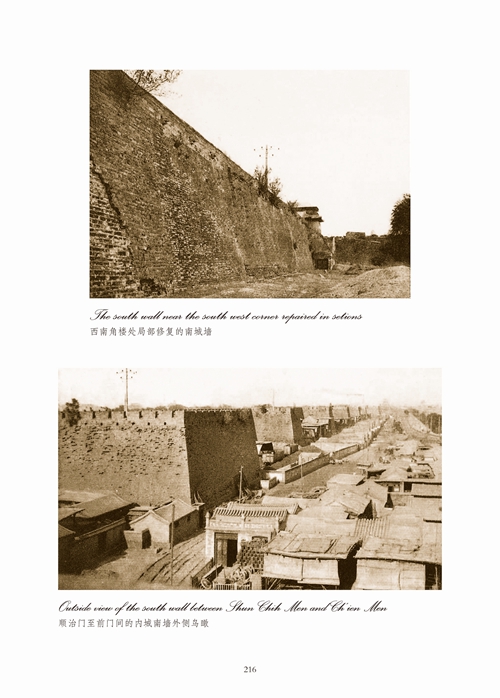

西墻上的西直門和平則門,是僅存的沒有因鐵路建設而受到破壞的兩座城門。它們還保留著北京城門原有的特征:不僅有兩座供防御和瞭望的門樓,更有甕城形成的完整庭院,其間庇護著小寺廟和各式各樣的小攤。從甕城月墻上開出的路從外側環繞著甕城,道路兩旁林立著糧店和餐館。城門就這樣以自然而完美的方式將城市和郊區連接起來。從這些城門附近擁擠的人群中,我們可以窺見在中國北方的村店中所看到的逍遙自在、無憂無慮的生活,與現代文明中那些擁擠忙碌的汽車和機動車形成了鮮明的對比。平則門意為安靜和規則之門,據說這里的居民被皇帝的詔令驚擾,因此這座城門又被稱作“驚門”。而西直門又被稱為“開門”(開放之門),即曉諭之門,象征著充分領悟皇帝詔令的英明。

我們無從考證這些或多或少有著象征意義的城門別稱是如何起源的,但它們仍然值得去了解,因為這些名字至今還活在老北京的記憶中,有時從這些別稱中折射出的是城門的使用傳統和古老特征。

內城的城門都是經過統一規劃的,盡管不同的城門在大小和細節上有所出入。它們最突出的特征是雙重城樓。城樓建在城墻被擴大形成的城臺上,如同一座巨大的樓閣或殿堂,是有著三重屋檐和開放式柱廊的雙層樓閣。長長的馬道伸向城臺上方,便于人們上下城樓。箭樓為磚砌,墻面向外傾斜,看上去沒有太多傳統建筑的特征,除了雙重屋檐和四排箭窗。它矗立在U形甕城頂端向外凸出的寬闊城臺上。

城門的布局完全是古老的形式,它們無法適應火器時代。它們與元大都的城門在本質上是相同的,并沒有因為新式武器的引進而增強抵御炮火的能力。尤其是城樓,其開放式的木結構和薄薄的磚墻在現代戰爭中顯然更加脆弱。不過幸運的是,除了德勝門城樓,其余的城樓都保存了下來。也許當這些城樓都消失的時候,北京也就失去了它全部建筑中最具特色且最迷人的部分。

從軍事的意義上看,由于現代戰爭技術的改變,城門已經失去了實際用途,但它們作為征稅關卡的功能卻被保留了下來。城門的入市稅對今天的北京政府來說,仍然是主要收入來源之一;而城墻和城門的防御作用已然消失。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司