- +1

公共空間計劃丨聽城市⑤中山廣場上,人們在談論什么?

錄音場所:沈陽中山廣場 中心塑像群下,

錄音時間:2016/7/21 Thur. 19:36,

錄音時長:01:58,

聲音路線:定點

2016年底,市政廳發布了“公共空間計劃”(具體內容見市政廳微信公眾號),期待和大家一起挖掘有趣的公共空間。以下是“公共空間計劃”的第一個成果,研究者是沈陽的“聽城市”小組(微信公眾號:聽城市 City-Sound),他們用聲音記錄結合空間分析的方式,探索沈陽與大連兩個中山廣場的公共空間體驗。

沈陽和大連的中山廣場均是近代城市規劃遺留物,并對當下城市保有重要功用、均經歷了多個執政時期、均在此刻迎來了相似的使用者和使用時段。這兩個中山廣場均位于城市重要的商業區域和交通節點,從四周迎接各類交通人群,成為一個聲景匯聚場所。但由于廣場內部與周邊有著不同的聲音內容和空間結構,人群在進入廣場內部之前與進入廣場之后的聲景會有區別。因此,可以通過地理空間從外至內的方式進行聲音描述,盡量還原人群進入廣場的聲景變化全態。

這個研究將通過六個部分對兩個中山廣場的聲景進行分析。第一、二篇是展現沈陽中山廣場的外部交通空間、四周建筑空間和內部空間的聲景;第三、四篇是展現大連中山廣場的外部空間和內部空間的聲景;第五、六篇通過對歷史成因和廣場內部空間特性的分析,分別對廣場空間中的話語和播放行為進行探討。

兩個中山廣場的聲景

公共空間的實體結構與景象標識會對在此活動的人造成影響,可能會消減人們的活動,也可能會激發人們的活動。作為非單一交通集散功用的城市廣場,其廣場具備的主題會引導人們進行相應的活動,尤其是紀念性廣場。在記錄聲景時,我們首先關注的是空間在形成過程中對話語產生的指引。

沈陽:廣場中心的話語指引

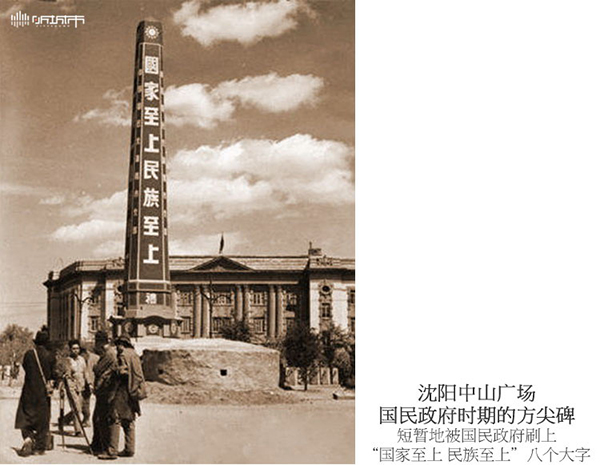

沈陽中山廣場一直以來都是以紀念性廣場存在的。它在1913年建成時名為大廣場,1919年改稱浪速廣場,在抗日戰爭勝利之前,廣場四周的建筑使用單位有東洋拓殖株式會社、奉天警察署、大和旅館、三井洋行等,是日本占領奉天時期的軍政中心和形象宣傳實體。在整個日占時期,廣場中心樹立有“明治三十七年日露戰役紀念碑”,此白色方尖碑是戰績宣傳亦是侵略者的占領標志,它吸引著廣場人群的話題,暗示著某種行為,是侵略政體的教育與鼓勵場所。

1945年,沈陽光復,國民政府將此處更名為中山廣場,短暫地修改了碑面上的文字,此后不久方尖碑便被拆除,1956年,廣場中心修建了一座圓形噴水池,這一期間并無中心建筑引導人們的話語行為,唯“中山”二字成為這個廣場的紀念主詞匯。

十年后,"文化大革命"爆發,中山廣場改名為紅旗廣場。1969年建起毛澤東塑像及革命勝利塑像群,廣場中心再次豎起空間的主標識,并且這一標識是近當代中國不可辯駁的主詞匯。不過它并未完全覆蓋廣場的名稱,1981年,這里恢復了“中山廣場”的名稱。雖然在上世紀八十至九十年代,沈陽市民還是習慣稱呼此處為紅旗廣場,但“中山”與“主席像”還是涉及到這個地點描述時的兩個主要詞匯。

廣場于日本侵占時期而言,是奉天滿鐵附屬地(滿鐵在沈陽占有的土地,是沈陽在近代第一個依現代城市規劃理念建成的城區)的中心區。是加茂町、富士町(今南京北街)和浪速通(今中山路)兩條主要交通的交匯處。兩條街路上遍布滿鐵附屬地內重要的醫院、學校、銀行和政府行政機構,是城市交通及侵略政體雙重意義上的中心。

由于在解放后沈陽一直未對滿鐵附屬地地區的街路走向進行改變,今日中山廣場依舊是和平區內的交通樞紐。南京北街和中山路均通過該廣場,其中南京北街北接皇姑區至沈北新區,南接長白島至蘇家屯區,是沈陽市連接南北的主干道之一。中山路西接沈陽站和太原街商圈,東連沈河區中的盛景古城區至中街商圈,是沈陽市東西方向的主干道和形象干道。兩個主干道在中山廣場交匯,與北四馬路一起形成具有六個交通出口的交通環島。廣場中心屹立的毛澤東雕像,最高點為20.5米,與四周建筑高度幾乎齊平,可在這六個路口的方向上遠遠望到,每日都被閱無數,是沈陽的地標指引,也是此處的話語指引。

從歷史照片中能夠看到中山廣場在建成時四周有較多錯落的綠地,植被高度近3米,除廣場中心紀念碑一周的地面硬覆蓋開闊區域外,廣場上尚有許多可憩息的親近綠地的區域,其時廣場四周尚未形成密集的機動車交通,不會出現較大的交通噪音。

如今的廣場已無多少綠地,空出大片的硬覆蓋地面,只在廣場外圈設置了小面積的草坪和低矮稀松樹木,這讓中心建筑群更加醒目突出。廣場四周是兩條主干道匯聚于此的擁堵車群,且并無地下通道供行人安全地進入廣場,人群需要在其一周分布的12處無交通燈保護的人行道進入廣場。而進入廣場的人群很難在如此空曠的區域停留,為了遠離四周的快速機動車交通,人群會快速向中心建筑靠近,并在炎炎夏日尋找僅有的一條雕像下的陰影來納涼。不過納涼空間是不舒適的,此處無一處靠背座椅,只有雕像臺基四周的臺階,不遠處還是毫無遮擋而進入廣場的交通噪音和風沙。

廣場內外空間結構造成了此處的活動模式較為單一,利用率較低,除夜間幾小時的廣場舞外,其余大部分時間近乎是一個空場。但它成功地將廣場上發生的各類話語集中到了廣場中心建筑群所代表的時代政治上,卻也使其成為一個不適宜以其它方式駐留的廣場。

上世紀末,中國正處于改革開放后的留學潮時期,沈陽中山廣場開始出現“外語角”。渴望出國和對外語感興趣的人在此聚集,在由西式建筑所包圍的外層視覺景觀中,這些人暫時移除了這個廣場的中心話語指引,這其中以年輕人居多。其中偶有外國人來此和人群交談,但后期由于適于坐下來交談并有外國人聚集的商業場所增多和網絡資源的豐富,此處外語角在本世紀初期消失。這一空間“結構單一”、“不適于停留”的問題將這一聲景抹掉,廣場上的話語再次趨于單一,外語角也成了該廣場最后一次出現的市民自發形成的廣場主題話語。

該廣場在夏日夜間18:00至21:00有廣場舞播放,話語聲音會被壓制,話語的主題也向著廣場舞傾斜。而在其它時間段,廣場人群基本為通過人群,極少停留,外地游客會在此暫時站立留影,發生一些針對中心塑像的話語。本地市民極少在廣場舞之外的時間段出現在此并展開對話。極少的本地市民針對中心塑像的話語中,老年人居多,話語主題為抗戰歷史和塑像群隨政治環境變化而被改動的歷史。

大連:相聚及談話的可能

大連中山廣場的出現時間早于沈陽中山廣場,且功能一直未有大調整。因這座城市的近代統治勢力迭代較快,自上世紀初起,東北亞的政經中心偏移不定,這座重要的港口城市至今未能保有一座廣場中心塑像。也由此,大連中山廣場的紀念屬性被弱化而顯出更多市民廣場及文化廣場的性質。觀察這個廣場所在空間的發展歷程,還能看出今日廣場內能讓市民發生更多交談行為的原因不只是其廣場內部空間的舒適,還得益于這座城市的歷史空間的延續。

大連在近代由沙俄的統治開始進入現代城市規劃的歷程。十九世紀末期,沙俄向清政府強租旅大,占領港口,宣布大連為自由港。當時沙俄稱大連為達里尼(Dalny,意為“遠方”),依照歐洲由放射狀廣場連接的城市規劃樣本,對大連進行了大規模的市政建設。大連的城市話語也從此時開始游離出中國東北,“來者”雖還是侵占者姿態,但不再是內陸王權與對岸海賊,而是遠道而來的建城者,人們討論的是新奇的空間使用與建筑樣式。

上圖為沙俄侵占時期對大連中心區的規劃圖,中心的放射狀廣場即為今日的大連中山廣場,時稱尼古拉耶夫廣場(Николаевская площадь,廣場冠名是沙皇尼古拉二世的名字)。周邊十條放射狀的街路走向至今未變,同時可見今日位于廣場西北方向的大連火車站及東向的港灣廣場也在當時規劃完成。中山廣場在當時處于“歐洲城”中,是城中商業區、別墅區和普通住宅區的交會處。

該廣場及周邊廣闊的街路框架是沙俄侵占期的遺留痕跡,亦是今日大連的中心商業區。日本在1905年取得大連后仍依照沙俄的規劃對城市進行建設,這座廣場也被改名為“大廣場”,并開始了該廣場的第一次綠化及地下管線工程建設,大連中山廣場的周邊空間框架也由此固定下來。由于中山廣場所在區域自沙俄侵占時就為外國人所有,至日本侵占時也在東關街區域設置關卡,并將山東及河北的勞工移民清除出中山區,這里成了從港灣和火車站匯聚而來的多國人群相約聚集點。而由于城市歷史結構得以保留,這一人群匯聚方式與在此停留的人群屬性至今仍有延續。

1914年,該廣場第一次也是唯一一次樹立了統治者塑像,時為關東都督府(日據時期轄大連、旅順、金州三地)都督的大島義昌(也是首任都督)銅像樹立在大和旅館(今大連旅館)門前的廣場道路中心。不過該銅像未設置在廣場正中心,且塑像人物只是地方統治人物,所以并無圍繞它展開的紀念活動,但其周邊自1907年開始建起的多樣式西洋風政商建筑群成了該區域人群的話語討論指向,又由于道路的匯聚和市政設施的完善,此處的通行率驟然增加,這便使得此處成了城市事件發生地的首選,且該廣場的這一使用方式一直延續到本世紀。

1946年,廣場更名為中山廣場,銅像隨即拆除。1948年,廣場中心第一次也是唯一一次出現了紀念塔——九·三勝利紀念塔。但塔高僅為5米,且周邊建有噴水池,視覺上不具備仰視效果。由于紀念塔未能成為如統治者塑像或視覺體量超越周邊空間建筑的中心標志,加之噴泉及綠地的視覺空間平衡,此處成為了市民約見及休憩的場所,市民在此處約見后可以直接就地停留攀談并進行其它相關的日常活動。

而到了1966年,百姓話語開始陷落,九·三勝利紀念塔也被毀掉,從此之后該廣場再未出現一座主塑像和明顯紀念標識。在此前的60余年里,由于廣場內的中心塑像及其環繞空間未對廣場話語形成完全的指引與壓制,且廣場結構一直未做大調改,這使得各區域及建筑物所引領的生活話語和紀念性活動話語有機會達到一種平衡,并給與市民一個印象,即此處是一個可以廣泛參與對話的空間。

1972年和1974年,該廣場重新建設,將文革期間遭到破壞的水池進行了修復,增建了花壇新栽了樹木,但空間結構未變。1984年,該廣場首次引入音樂噴泉的主題,修建期間又增植了大批花卉。1995年,廣場被定義為音樂廣場,期間又在外圍栽植綠籬。修建綠地,這成了自沙俄規劃市區以來,對大連中山廣場進行改造時一直保有的一項工作,也給市民在此公共空間進行相聚及談話提供了可延續的實體環境。

與日占時期的廣場綠地結構相似,今日中山廣場的綠地分為內外兩圈。內圈由均勻分布的八塊綠地組成,綠地一周可坐人,與廣場四周交通距離約40米。外圈綠地除四條中心道路占地外,將廣場徹底環抱。在2013年的廣場維修過后,中山廣場取消了四周的地面人行通道,行人需通過人民路及中山路路口的四處地下通道入口進入廣場。外圈綠地不僅成了廣場的景觀界限,還成了通行界限。這一改變使得該廣場中心區和綠化區成為一個具有視覺景觀和聲音景觀保護的區域。平面上,綠地將廣場內部行人空間與外部交通空間進行了隔離。立面上,在有高樹遮擋的綠地區域,坐下歇腳的人群更是得到了半包圍式的保護,在這樣的空間內適于開展各種程度的談話。

在近代,幾乎與沈陽中山廣場同時期,該廣場迎來了“外語角”。雖為自發形成,但會在周末的固定時間段開始和結束。后因封閉性更好、環境更優并常有外國人去消費的室內商業場所出現,外語角也開始從該廣場遷出。但直到今日,仍能在廣場上看到零星的和外國人坐下來交談的人,因為廣場周邊的商務區屬性以及空間內部的適于停留,這一主題話語行為仍有延續。

廣場在白天的活動內容主要為圍繞南側鴿群的喂食游客、滑板青年以及棋牌攤,雖有遠處交通噪音傳入,但廣場內部的聲音狀況還是適于開展近距離的交談以及在半閉圍的空間進行相對私密的活動。而在傍晚廣場舞出現后,雖然其播放音量居于廣場聲音頂端,但由于廣場內部空間結構中全平面的區域很小,所以廣場舞的開展規模有限,且因為多身份市民參與的非單一性廣場話語在大連中山廣場一直有延續,所以即使在廣場舞發生時間段,進行其他活動的市民也有機會發生各種對話,而對話的音量也沒有完全被廣場舞曲壓制。

(作者系聽城市項目發起人,房地產估價師)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司