- +1

世界電影誕生日|海外紀(jì)錄電影中的上海城市景象

活動(dòng)影像自誕生之初就承載著記錄人類歷史文化的重要功能。1895年電影第一次放映后,盧米埃爾兄弟大張旗鼓地招募了上百名攝影師,派往世界各地,放映并拍攝電影,數(shù)十個(gè)國家從此有了電影,并留下了最早的影像。19世紀(jì)末、20世紀(jì)初,愛迪生公司活動(dòng)攝影部的足跡也跨越美洲、亞洲和歐洲。他們之后,又有法國銀行家阿爾伯特·卡恩的“地球檔案”計(jì)劃更明確地提出用影像記錄人類各地歷史文化的宗旨。

電影于19世紀(jì)末傳入中國后,很快成為各國來華人士記錄這一國家文化和生活的重要工具。早期海外來華的影像記錄者包括攝影師、傳教士、外交官、商人、旅行者、探險(xiǎn)家、記者、紀(jì)錄片導(dǎo)演等。幾十年間,影像拍攝者從個(gè)人到機(jī)構(gòu),拍攝目的從業(yè)余記錄到專業(yè)創(chuàng)作,影片類型從旅行片段到新聞片、紀(jì)錄片,影像記錄活動(dòng)日益成熟,不僅成為中國紀(jì)錄電影的啟蒙,也留下了大量珍貴歷史資料。

在近代中國歷史上,上海因其得天獨(dú)厚的地理位置和五方雜處的社會(huì)形態(tài),成為中國最具活力的大都會(huì),因此也是海外電影人鏡頭關(guān)注最早最多的地方,在不同年代都有關(guān)于上海的紀(jì)錄電影留存于世。筆者在上海音像資料館耕耘多年,和歷史影像收集、研究團(tuán)隊(duì)一起一點(diǎn)一滴地積累著關(guān)于上海的影像記憶,盡力豐富關(guān)于她的影像圖景。此文借世界電影誕生126周年的契機(jī),對一批自活動(dòng)影像誕生以來海外電影人記錄上海城市景象的代表性紀(jì)錄電影作概要性地梳理介紹,重點(diǎn)介紹電影誕生之初的上海影像、蘇聯(lián)電影人鏡頭下的上海以及改革開放前后海外電影人士拍攝上海的經(jīng)典紀(jì)錄片。

上海最早的活動(dòng)影像

目前可見最早拍攝上海的活動(dòng)影像來自于愛迪生公司的攝影隊(duì)。

發(fā)明家托馬斯·阿爾瓦·愛迪生因白熾燈泡、留聲機(jī)和電影攝像機(jī)等發(fā)明為我們所知。1889年愛迪生制造公司(Edison Manufacturing Co.)成立,一開始主營電池生意,1894年將電影納入業(yè)務(wù)范圍,包括拍攝影片和銷售有其專利技術(shù)的電影放映機(jī)。1897年8月31日,愛迪生制造公司為其新的活動(dòng)電影攝影機(jī)取得了專利。此后,其活動(dòng)電影攝影機(jī)的部門負(fù)責(zé)人——25歲的James White帶著攝影師Frederick Blechynden開啟了為期10個(gè)月的環(huán)球拍攝之旅。他們先是在鐵路公司的資助下去了美國西部和墨西哥。

1898年2月3日,兩人乘坐東西方輪船公司的SS Coptic遠(yuǎn)洋輪從舊金山出發(fā)去往遠(yuǎn)東。由于這艘船在途中受到了臺風(fēng)的沖擊,受損嚴(yán)重,直到2月24日才抵達(dá)日本橫濱。短暫停留后,他們于3月6日抵達(dá)香港,在香港、澳門和廣州進(jìn)行了拍攝。4月初他們到達(dá)上海拍攝,很快又去了日本的長崎和橫濱,并于5月9日回到美國夏威夷。這次遠(yuǎn)東拍攝之旅的成果中最終有25條短片進(jìn)行了版權(quán)登記,其中在中國拍攝的有13條,內(nèi)容為上海、廣州、香港、澳門的風(fēng)光、交通、社會(huì)活動(dòng)等。

這些活動(dòng)影像的原始膠片因年代久遠(yuǎn),硝酸鹽底片變質(zhì)毀壞,早已不復(fù)存在。幸好當(dāng)時(shí)為了版權(quán)登記的需要,愛迪生公司將早期拍攝的影片逐幀畫面制作成紙質(zhì)復(fù)印件保留下來。如今我們看到的短片都是上世紀(jì)50年代以后從這些紙本畫面翻拍恢復(fù)而來,雖然圖像不夠清晰,但它們?nèi)匀皇悄壳八芸吹降淖钤缗臄z中國的活動(dòng)影像。1910年愛迪生制造公司重組改名為Thomas A. Edison公司,直到1918年終止其所有電影業(yè)務(wù),因此現(xiàn)在我們看到的影片多用此名記錄。

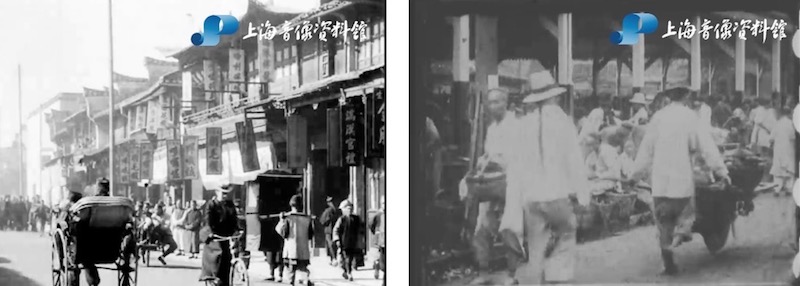

James White和Frederick Blechynden拍攝上海的3個(gè)片段分別為《上海街景》一、二和《上海警察》,每段時(shí)長都在30秒左右。街景一所拍攝的地點(diǎn)正是如今的外灘源一帶,攝影機(jī)正對第二代外白渡橋(當(dāng)時(shí)稱“花園橋”)南堍的馬路。可以看到那時(shí)活動(dòng)影像還處于嬰兒期,攝影師記錄的畫面只有固定的機(jī)位和景別。不過由于拍攝的是交通要道,鏡頭前車來人往,信息非常豐富:行人、獨(dú)輪車、自行車、人力車、馬車紛紛亮相,交通工具靠左行進(jìn),遠(yuǎn)處依稀可見蘇州河北岸的西洋建筑。街景二幾乎是同一位置拍攝,只是鏡頭略微變換了角度,在橋旁邊能看到英國人為紀(jì)念其駐華使館副領(lǐng)事馬嘉理所立紀(jì)念碑的模糊影像。幾個(gè)坐在人力獨(dú)輪車上穿西裝的外國人經(jīng)過鏡頭前時(shí)還脫帽致意,似乎對活動(dòng)攝影機(jī)這一新事物并不陌生。《上海警察》則拍攝了上海租界的各國警察列隊(duì)出巡的場景,騎警、步警身穿制服往不同方向出發(fā),似乎是要去執(zhí)行重要任務(wù),畫面右側(cè)還能看到一些圍觀的百姓。

這些早期拍攝的電影短片,一方面是愛迪生公司為向美國觀眾介紹世界各地風(fēng)光而制作的旅行宣傳片,另一方面也是美國經(jīng)濟(jì)向遠(yuǎn)東拓展的一個(gè)間接產(chǎn)物,正是因?yàn)槊绹吝h(yuǎn)東輪船航線的開辟和輪船公司對電影公司的資助,才使東西方通過活動(dòng)影像在文化上的交流得以實(shí)現(xiàn)。120多年后,看著這些畫面,我們?nèi)匀荒苋绱苏媲械馗惺艿侥莻€(gè)時(shí)代上海的都市面貌和鮮活氣息。

除了愛迪生公司的短片,清末時(shí)期還有兩段珍貴影像值得一提。一是1901的南京路和外灘,由英國沃威克公司 (Warwick Trading Co,) 的攝影師Joe Rosenthal 拍攝,影片為固定機(jī)位和景別,拍到了上海街頭的各色行人如騎自行車的英國婦女、印度巡捕、德國士兵等。二是1909-1911法國百代兄弟公司拍攝的上海影像,拍到了上海老城廂一帶的市場和行人、攤販、獨(dú)輪車,還有最早的虹口三角地菜場、城隍廟茶樓等等。可以看出,經(jīng)過十來年的發(fā)展,此時(shí)電影記錄下的場景和鏡頭顯然已經(jīng)豐富了許多。

《經(jīng)過中國》——民國初年中國社會(huì)的面面觀

美國導(dǎo)演本杰明·布洛斯基(Benjamin Brodsky)在中國電影史上留下了很多傳奇性故事。這位俄裔猶太人極富經(jīng)營頭腦,1909年就在香港成立了“亞細(xì)亞影劇公司”,這是中國最早的電影攝影機(jī)構(gòu)之一。1912年至1915年間,布洛斯基從香港出發(fā),沿著海岸線一路向北到廣州、杭州、上海、蘇州、南京、天津及北京游歷。他用電影膠片記錄下當(dāng)時(shí)中國各地的城市風(fēng)光、市井風(fēng)情、人民生活百態(tài)和文化習(xí)俗,并配以字幕表達(dá)他對中國和中國人的觀感,制作成一部影片《經(jīng)過中國》(A Trip Through China),這是關(guān)于中國最完整也最長的早期動(dòng)態(tài)影像記錄。

該片1917年由美國Supreme Feature Films Company發(fā)行,全長108分鐘,其中拍攝到上海的部分長達(dá)20多分鐘。布洛斯基注意到,20世紀(jì)初,西方世界已經(jīng)開始依賴蒸汽和電氣,而在剛剛結(jié)束封建王朝統(tǒng)治的中國,依然以人力為主要生產(chǎn)力,因此他在片中捕捉了不少靠體力勞動(dòng)求生的底層勞動(dòng)者的鏡頭:苦力拉著人力車、獨(dú)輪車奔走,運(yùn)木工人、碼頭工人,貧窮的水上人家,建筑工人筑路、打夯,服刑的犯人做苦工……透過鏡頭可以看到布洛斯基所觀察到的各種庶民生活的面貌,而從這些鏡頭折射的和富人生活的鮮明差異,以及和租界繁榮景象的強(qiáng)烈對比,可以看出拍攝者對于上海社會(huì)階層差異的主觀表達(dá)。布洛斯基在影片字幕中時(shí)常從美國人的角度對他所看到的中國加以黑色幽默式的評論,也傳達(dá)出當(dāng)時(shí)中美在經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展上的巨大差距。

另外,片中還拍攝了1915年遭遇強(qiáng)臺風(fēng)襲擊后的上海城市面貌和在大街上以極刑處決犯人的畫面,記錄下當(dāng)時(shí)國內(nèi)緊張的政治局勢。影片中對于上海的活動(dòng)影像記錄有不少歷史之最,包括蘇州河、乍浦路橋、外灘公園、北外灘外虹橋、老上海跑馬廳、洞庭山碼頭等鏡頭都是目前可見最早的。

蘇聯(lián)電影人鏡頭下的上海

十月革命后,蘇聯(lián)成為世界上第一個(gè)社會(huì)主義國家。在政治因素的影響下,蘇聯(lián)電影人也將視線投向中國。從20世紀(jì)20年代一直到中華人民共和國成立初期,蘇聯(lián)攝影師鏡頭下關(guān)于上海的影片有三部最具代表性。

《偉大的飛行與中國國內(nèi)戰(zhàn)爭》(1925)

1925年,莫斯科至北京的航線首航,蘇聯(lián)導(dǎo)演B·A·史涅伊吉洛夫和攝影師布留姆搭乘飛機(jī),從莫斯科途經(jīng)蒙古到中國進(jìn)行考察。他們用在北京、上海、廣州拍攝的活動(dòng)影像素材,編輯完成了紀(jì)錄片《偉大的飛行與中國國內(nèi)戰(zhàn)爭》。此次中國之行發(fā)生于1925年7至8月期間,正值五卅運(yùn)動(dòng)之后,中國國內(nèi)掀起了反帝高潮,導(dǎo)演史涅伊吉諾夫要拍攝一部表現(xiàn)中國人民革命運(yùn)動(dòng)的影片,將這場反帝愛國運(yùn)動(dòng)的情況真實(shí)呈現(xiàn)在西方觀眾面前。全片總共6本,后3本是關(guān)于中國的,北京、上海、廣州各1本。蘇聯(lián)《真理報(bào)》曾對這部影片給予很高評價(jià),認(rèn)為它“不是通常所理解的新聞片”,而是達(dá)到了“社會(huì)生活史詩的宏大規(guī)模”。后來,該片更名為《東方之光》,作為蘇聯(lián)在國外上映的第一部新聞紀(jì)錄片在西歐許多國家放映。影片分別記錄了馮玉祥將軍檢閱部隊(duì)并發(fā)表演講、軍隊(duì)操練演習(xí)的畫面;北京外國使館區(qū)——東交民巷和北京古代建筑、街道市容、郊區(qū)農(nóng)村;五卅運(yùn)動(dòng)后的上海:黃浦江中停泊的各國軍艦、繁華的租界生活和工人罷工運(yùn)動(dòng)等鏡頭;革命中心廣州的城市街景和人民生活、工人運(yùn)動(dòng)領(lǐng)袖以及黃埔軍校演習(xí)訓(xùn)練等歷史影像。

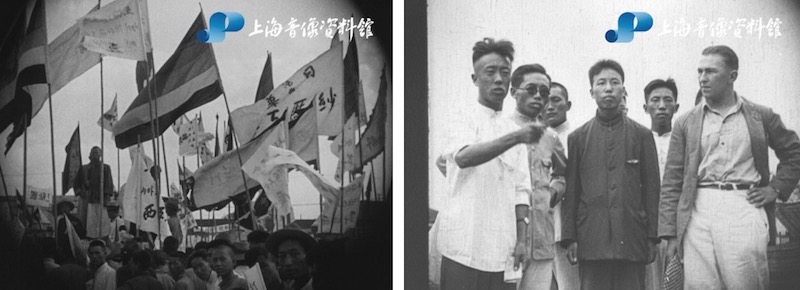

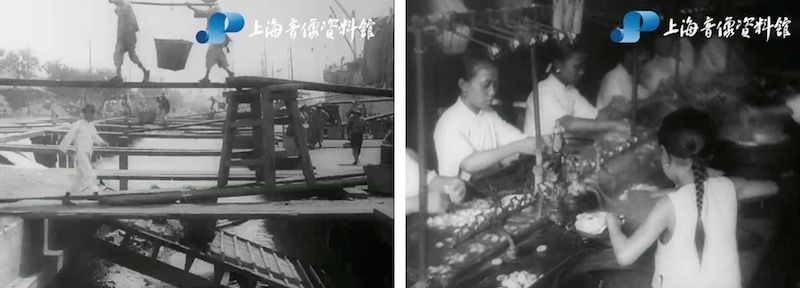

成片中關(guān)于上海的部分約14分鐘,除了拍攝到外灘、南京路等繁華的市中心地帶,大部分篇幅用于展現(xiàn)上海勞苦大眾的生活和正在如火如荼進(jìn)行的工人運(yùn)動(dòng)。北外灘耶松船廠、招商局碼頭上的工人勞動(dòng)、閘北的上海總工會(huì)罷工委員會(huì)、英國工廠和外國領(lǐng)館門口、田頭勞作的農(nóng)民、群情激昂參與罷工的工人們……在這其中我們還發(fā)現(xiàn)了導(dǎo)演史涅伊吉洛夫和工人運(yùn)動(dòng)領(lǐng)袖、中共早期領(lǐng)導(dǎo)人張人亞在一起的畫面。這些都是目前所能看到的關(guān)于五卅運(yùn)動(dòng)最為豐富和珍貴的影像記錄。導(dǎo)演在后來撰寫的《1925年我是怎樣在中國拍電影的》一文中回憶了他在上海拍攝時(shí)同租界當(dāng)局還有軍閥方面斗智斗勇的過程,以及影片素材運(yùn)回蘇聯(lián)時(shí)遇到的各種艱難和阻礙,這些珍貴畫面得以保存下來讓后人所見,實(shí)屬不易。

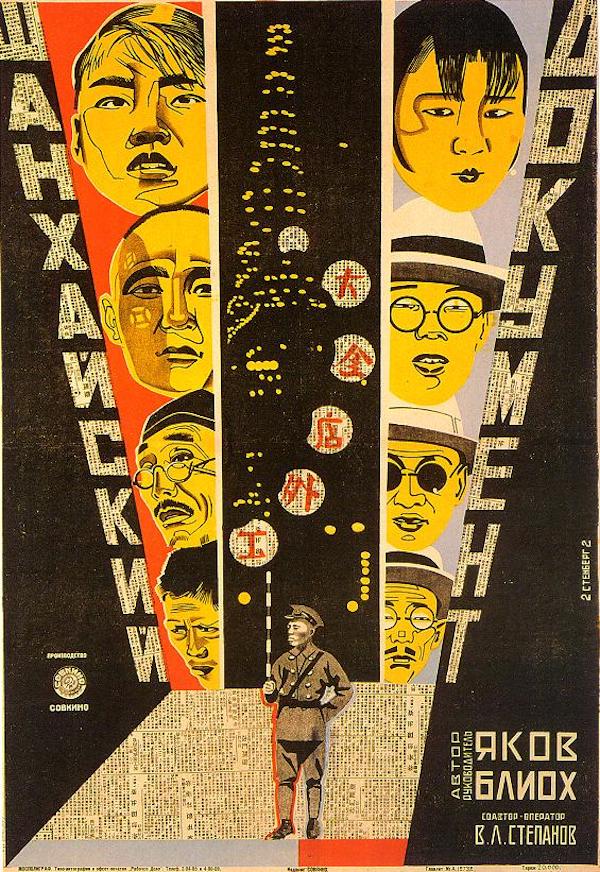

《上海紀(jì)事》(1927)

如果說《偉大的飛行》還是蘇聯(lián)電影人對中國革命題材紀(jì)錄片的一次實(shí)驗(yàn)之作,那么《上海紀(jì)事》則是他們第一次有計(jì)劃有意識創(chuàng)作的完全以反映上海社會(huì)現(xiàn)實(shí)為主題的紀(jì)錄片。這部黑白無聲影片長達(dá)52分鐘,主創(chuàng)者為曾經(jīng)協(xié)助愛森斯坦拍攝《戰(zhàn)艦波將金號》的蘇聯(lián)電影導(dǎo)演雅可夫·布里奧赫。他于1927年春來到上海,拍攝了這部新聞紀(jì)錄影片,用膠片展現(xiàn)了第一次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭后期上海的真實(shí)情況。

布里奧赫和攝影師斯潘捷諾夫到達(dá)上海不久,就經(jīng)歷了中共領(lǐng)導(dǎo)的第三次工人武裝起義成功、歐美列強(qiáng)大舉增兵、蔣介石發(fā)動(dòng)“四一二”反革命政變等顛覆性的歷史事件。在白色恐怖的籠罩中,布里奧赫可以說經(jīng)受了比史涅伊吉洛夫更為驚險(xiǎn)和艱巨的考驗(yàn),他們必須在國民黨當(dāng)局、租界巡捕和各類匪幫的嚴(yán)密追蹤阻撓下完成整部影片的組織、溝通和拍攝工作。布里奧赫以他獨(dú)特的布爾什維克視角紀(jì)錄了這些歷史時(shí)刻,并且著重把目光聚集在上海社會(huì)最底層的苦難勞工身上。影片重點(diǎn)拍攝了帝國主義侵略中國、國內(nèi)反動(dòng)派屠殺工農(nóng)以及上海貧富懸殊、華洋之間極不平等的社會(huì)病態(tài)現(xiàn)象。它用畫面場景強(qiáng)烈對比的手法輔以政論性的字幕評論來表現(xiàn)當(dāng)時(shí)的上海,這座城市不僅是外國冒險(xiǎn)家的樂園與中國無產(chǎn)者的地獄,還是東方傳統(tǒng)風(fēng)情與西方現(xiàn)代事物并存的大都市。

影片內(nèi)容涉及當(dāng)時(shí)上海的政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、文化、社會(huì)等方方面面,結(jié)構(gòu)清晰、觀點(diǎn)鮮明、制作精良。雖然該片從沒有在國內(nèi)公映,但其中的老上海鏡頭卻一直被許多新聞紀(jì)錄片廣泛引用,成為世界紀(jì)錄電影史上不得不提及的一部名作。

這兩部拍攝于20世紀(jì)20年代紀(jì)錄片讓我們看到,蘇聯(lián)電影人不再滿足于電影誕生初期迎合域外人士的獵奇心態(tài),只是記錄外國人所沒見過的中國景象,而是站在無產(chǎn)階級的立場上,更多地關(guān)注中國城市中底層人民的生活狀態(tài)。即使是拍攝繁華大都市的熱鬧景象,也要通過展現(xiàn)勞動(dòng)階層的支撐來探究繁華背后的深層次原因。透過拍攝對象的選擇,我們可以看出這兩部影片對被壓迫的勞苦大眾給予深切的同情,也對中國人民的抗?fàn)幹乱跃匆狻?/p>

《人民的上海》(1949-1950)(蘇聯(lián)名《在新上海》)

1949到1950年間,蘇聯(lián)和中國的攝影團(tuán)隊(duì)用彩色膠片合作拍攝了大量記錄新中國成立及初期國家面貌的活動(dòng)影像,并根據(jù)這批素材制作了《中國人民的勝利》《解放了的中國》《錦繡河山》三部大型彩色紀(jì)錄片。其中由蘇聯(lián)中央文獻(xiàn)電影制片廠和中國北京電影廠聯(lián)合攝制的五集系列彩色紀(jì)錄片《錦繡河山》中的一集《人民的上海》片長約18分鐘,講述新中國成立后的上海欣欣向榮的新氣象和人民煥然一新的生活狀態(tài)。導(dǎo)演是《解放了的中國》的編導(dǎo)格拉西莫夫。

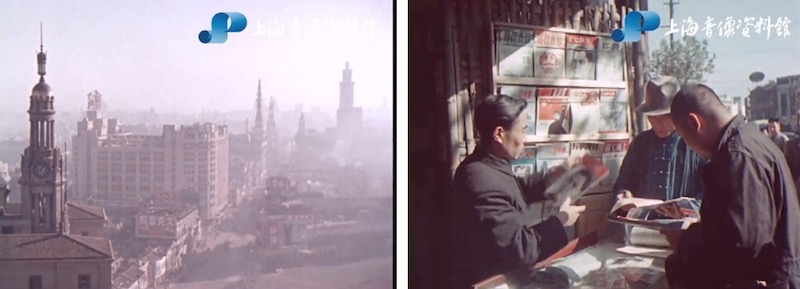

影片從一組晨曦中的上海大廈樓頂俯拍外灘及蘇州河的大全景開篇,伴隨著外灘鐘樓的鐘聲,預(yù)示著新一天的開始。南京路上的商鋪灑掃迎客、小朋友們在普希金像前聆聽老師的教導(dǎo)、碼頭工人在辛苦挑貨、城隍廟里老字號的學(xué)徒跟著師傅學(xué)手藝、衣著時(shí)髦的街頭行人、熱鬧的街市、時(shí)任上海市長陳毅走下汽車步入市政府大廈、青年學(xué)生們手持書本走進(jìn)復(fù)旦大學(xué)、國棉一廠技術(shù)嫻熟的紡織女工和工廠托兒所的孩子們、人民廣場上舉辦的農(nóng)業(yè)展覽會(huì)以及陳毅市長與勞動(dòng)人民一起參加在中山公園舉辦的重陽節(jié)游園會(huì)……這組色彩明亮的歷史影像訴說著解放一年間上海這座城市的蛻變,從戰(zhàn)火中走出的上海百姓,終于迎來了全新的生活。經(jīng)過電影工作者多年完好的保存和上海音像資料館的努力搜集,現(xiàn)在的觀眾又可以毫無障礙地回望解放初期上海的城市風(fēng)貌。

改革開放前后的經(jīng)典紀(jì)錄片

《愚公移山》系列片(1976)

文革時(shí)期,外國電影人受中國政府邀請來華拍攝紀(jì)錄片,產(chǎn)生廣泛國際影響的有兩部,一部是安東尼奧尼的《中國》,另一部是荷蘭著名紀(jì)錄片電影導(dǎo)演尤里斯·伊文思與其夫人法國導(dǎo)演瑪塞琳·羅麗丹·伊文思合作拍攝的《愚公移山》。安東尼奧尼在中國只有短短22天行程,伊文思這部12集巨作則歷時(shí)5年才完成,片長12小時(shí),記錄了當(dāng)時(shí)中國社會(huì)的方方面面。

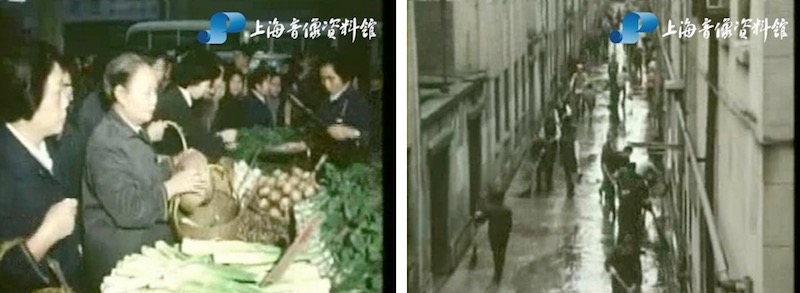

從山西大寨、東北大慶油田、南京某軍營到北京的京劇團(tuán),伊文思走遍了大半個(gè)中國。1972年底到1973年,伊文思攝制組在上海電機(jī)廠和第三醫(yī)藥商店拍攝了半年多,最終編輯成三部紀(jì)錄片:《上海電機(jī)廠》《上海第三醫(yī)藥商店》和《上海城市印象》。前兩部是以特定單位中的人和事為主要拍攝對象表現(xiàn)上海城市中的工業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,后者則是導(dǎo)演通過拍攝城市中百姓生活、衣食住行、商業(yè)服務(wù)等各種細(xì)節(jié)對上海總體印象的展現(xiàn)。影片通過大量實(shí)時(shí)的采訪對話和細(xì)致入微的觀察記錄下許多普通百姓的生活,為上世紀(jì)70年代的上海留下了珍貴的影像資料。看過這些影片的人們肯定對以下場景印象深刻:上海市民排隊(duì)買早餐、店員炸油條、剛出爐的青團(tuán)和甜粥、一碗碗待煮的酒釀小圓子……導(dǎo)演一邊拍攝一邊和早餐店店員及用餐的客人們對話,畫面中充滿了濃濃的煙火氣。在熙熙攘攘的小菜場,鏡頭不僅對準(zhǔn)了菜販和各種魚、肉、蔬菜,也對準(zhǔn)了寫著菜價(jià)的牌子,畫外音則用一些數(shù)據(jù)分析當(dāng)時(shí)上海的經(jīng)濟(jì)狀況和人民生活水平。醫(yī)藥商店的女職工周末和丈夫孩子回娘家,女婿自覺地洗衣做家務(wù),妻子和老丈人則在一邊看報(bào)、聽音樂,這個(gè)場景曾令多少人對上海女婿贊不絕口。

《上海新風(fēng)》(1978)

1978年10月,時(shí)任國務(wù)院副總理的鄧小平對日本進(jìn)行正式友好訪問,中日友好條約正式簽署,此時(shí)的中國就要迎來改革開放的時(shí)代。紀(jì)錄片導(dǎo)演牛山純一和許多日本人一樣對中國充滿好奇。他來到上海,拍下了一部轟動(dòng)日本的紀(jì)錄片《上海新風(fēng)》。擅長影像人類學(xué)記錄方式的牛山純一并沒有選擇廣為人知的人物或上海的地標(biāo)建筑,而是走進(jìn)尋常百姓家中,用鏡頭捕捉上海靜安區(qū)張家宅里弄居民的生活。這部時(shí)長72分鐘的紀(jì)錄片成為日本人了解中國現(xiàn)代生活的第一部影像。

影片從張家宅市民早起買菜、吃早點(diǎn)開始,詳細(xì)列舉了上海的菜價(jià)和食物價(jià)格,不少場景和伊文思鏡頭所關(guān)注的內(nèi)容有些相似,不過其解說詞更加生活化并且富于幽默感。從退休老人、中青年職工,到學(xué)生和幼兒,導(dǎo)演都進(jìn)行了訪問和拍攝。居民在老虎灶打開水、街道阿姨組織打掃衛(wèi)生、居委會(huì)開會(huì)、赤腳醫(yī)生看病、青年談戀愛和結(jié)婚、居民圍坐露天一起看電視……這些生活化的場景不僅成為影片的一個(gè)個(gè)經(jīng)典片段,也蘊(yùn)含著那時(shí)上海居民鄰里間的親密關(guān)系和溫情,成為讓張家宅居民難忘的記憶。

不知是否巧合還是受牛山純一的影響,就在《上海新風(fēng)》上映后的第二年,澳大利亞電影局來華拍攝了5集紀(jì)錄片《中國人民的面貌》(The Human Face of China),聚焦改革開放之初中國各地的普通百姓。其中有一集《永遠(yuǎn)緊跟世界潮流》也選取了和《上海新風(fēng)》類似的視角,把鏡頭聚焦上海彭浦新村一戶人家祖孫三代一天的生活。這部27分鐘的短片從奶奶買菜、爺爺做飯、孫女在體校訓(xùn)練、爸爸媽媽上班、全家野餐等場景,折射出當(dāng)時(shí)上海人的生活狀態(tài),也為彭浦新村留下了寶貴的影像資料。

20世紀(jì)80年代初,隨著中國邁入改革開放的新階段,越來越多的外國導(dǎo)演來到中國拍攝紀(jì)錄片,其中不少都關(guān)注了中外在文化方面的交流。1981年美國紀(jì)錄片《從毛澤東到莫扎特》講述小提琴大師艾薩克·斯特恩來華演出和訪問交流的全過程。1984年澳大利亞紀(jì)錄片《兩個(gè)國家的孩子》通過來華參觀的8個(gè)澳大利亞孩子的視角,展現(xiàn)當(dāng)年中國社會(huì)面貌和少年兒童的成長。同年的英國紀(jì)錄片《上棉十七廠布魯斯:音樂在中國》則記錄了改革開放初期中國百姓生活中各類音樂百花齊放的景象。這些影片中都有較大篇幅關(guān)注了上海,是了解當(dāng)年外國電影人眼中上海人文化生活的很好窗口。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司