- +1

在出租屋里造私家園林:這4個滬漂的家,誰進去都會:哇!

今年5月,

70后鎮江媽媽張形帶著女兒

搬入上海市中心

一棟老式花園洋房的底層。

室內面積只有30㎡,

母女倆要在這里生活、工作、學習,

還要照顧2只狗和3只貓。

張形將小家

分為18㎡公共區和12㎡私密區,

還充分利用了戶外花園,

與女兒過著既親密又獨立的生活。

漸漸地,張形發現身邊有幾個鄰居

和自己一樣也是租客,

雖然房子都老舊狹小,

但大家都充分地享受家的室外空間:

不到1㎡的小陽臺、5㎡的天井、

80㎡的花園、150㎡的園林……

張形和她的鄰居們

開拓了一種特別的生活方式:

在喧雜的市井里弄,

共享室外空間。

居住空間得到了延伸,

張形的女兒告訴媽媽:

有一種“面積越住越大”的感覺。

12月,我們帶著好奇心

探訪了張形和鄰居們的家,

與這群城市里的租房者

一起聊了聊這種新奇的生活方式。

編輯 Tango 責編 鄧凱蕾

1970年,張形出生于鎮江當地的一個普通家庭。小時候,她常隨父母來上海探望親戚。“當時我的叔叔就住在上海的富民路,離我現在住的地方不遠。”

因為有這段經歷,張形對上海人在70、80年代的居住狀況有深刻的體會。

女兒5歲開始學小提琴,12歲偶然有機會跟隨上海音樂學院的老師學習,張形毫不猶豫地帶著女兒開始往返上海與鎮江,“周末跨城上課”。

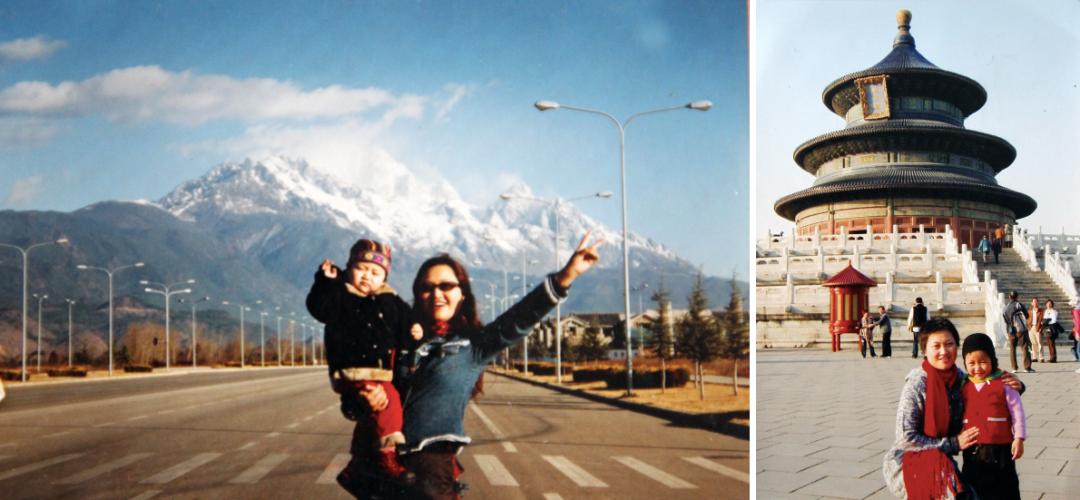

從女兒2歲起,張形就喜歡帶著她到處旅行。不知不覺,母女倆對于遠方總是充滿好奇和探索的勇氣。

從2011年起,母女倆每周六凌晨5點起床,坐公交去趕高鐵,到上海再轉地鐵到小提琴教室,單程要4個小時。上完課回到鎮江的家,常常已是深夜,就這樣堅持了整整3年多。

“當時并沒有覺得累,很快成為一種習慣,感覺上海越來越親切。”

14歲時,張形女兒來上海學習、演出留影

2014年8月,女兒來到上海念書,張形放棄了一切,陪她搬到了上海。最初,她和女兒租住在青浦的某個Airbnb別墅的其中一間,僅有10㎡。隨著物質條件的改善,慢慢換到市區的公寓,一點點接近老上海氣息濃郁的街道。

“弄堂里,有菜場、大餅油條攤、咖啡店,離地鐵口也很近。畢竟預算有限,房子老舊一點沒關系。”

張形家附近的烏中菜場,她十分喜歡老上海的市井氣氛

張形曾想賣了老家的房子,為女兒在上海買一間小公寓,但由于沒有購房資格而作罷。有一天她突然想通了:哪怕在上海租房20、30年,也可以過得很舒服、快樂,重要的是認真把每一天過好。

去年12月,房東突然要收回她和女兒租住的公寓,張形急匆匆開始尋找新的住處。

要帶著女兒生活,張形一開始考慮的都是兩居室的房子。一次偶然的機會,中介告訴她有一套地段優越的花園洋房公寓出租,在一棟歷史建筑里,性價比很不錯,但室內只有30㎡。張形抱著好奇的心態想去參觀一下。

沒想到看完之后,她當即就租了下來。“雖然室內很小,但是有80㎡的花園,地段方便,鬧中取靜。”

張形手繪設計圖,綠色為戶外部分

張形本身從事室內設計的工作,她想起上海人常說的一句老話:螺絲殼里做道場。既然住到了上海市中心,張形也想學一學海派文化里的樂觀和機智。

“以前住在上海市區的人,幾家人共用廚房和衛生間,現在條件已經好很多了。”她決定挑戰極小戶型的改造,打造出一個舒適又有審美的家。

30㎡的室內,首先被切分為兩個空間,約分別為18㎡公共區和12㎡私密區。

18㎡公共區是一個大客廳,有廚房和島臺、一張大工作臺、一組沙發、一個壁爐,還有滿墻的收納柜,外掛百葉簾遮擋。

張形工作、會客,女兒練琴、看書,一起用餐,都可以在這個大客廳里實現。

客廳與10㎡的內陽臺相連,感覺更開闊

張形和女兒在客廳工作、學習

在思考室內風格時,張形無意間買到一臺喜歡的黑色壁爐,于是就以這個壁爐為核心展開設計,把拼花瓷磚、黑白幾何元素融入,用Artdeco風格裝飾,迅速改變了原本破舊的面貌。

遙控式天然氣壁爐

家具都是舊的,跟了張形很久。一張用了12年的真皮沙發依然舒適,東南亞進口的竹編椅很有度假的感覺。

搬進來不久,有一戶人家搬遷,許多舊家具扔在弄堂里,張形發現一只很漂亮的老上海茶幾,就撿了回來,清潔、修補后,放在壁爐前。

另一半12㎡私密區,被分割成2個雙層的極小臥室。另外還有一個開放式的小廚房,一個1.5㎡衛生間,一個1.5㎡的泡澡間。每個區域都像一個迷你隔間,簡單、舒適、私密性極好。

12㎡的房間包含上下層小臥室、廚房、干濕分離浴室

剛租下這個房子時,女兒很有情緒,表示“堅決不愿意住進去”,擔心自己沒有隱私空間。但最終,張形的設計讓女兒很滿意:“沒想到住起來那么爽!”

雖然把30㎡的改造做到了極致,但空間狹小多少會產生逼仄感,長時間待在室內會感覺壓抑。張形想要好好利用戶外花園,打造成一個可以運動、放松的地方,有利于身心健康。

有的屋主會想辦法在草地上澆筑水泥地,獲得更大的平地空間,但張形覺得,在城市能有一片“泥土”很不容易,她想把原來的泥土、樹木、草地都盡量保留下來。

自己的工作和女兒的學習都很忙碌,沒有很多時間來做“園丁”,所以花園的改造方向必須是整潔、易打理的模式。

花園共80㎡,被分成2個部分,都有各自的動線、入口和功能。

入口左手邊有一個小鐵門,內部是一個10㎡的空間,分為玻璃房貓窩和私人小院,是張形獨自辦公、休閑的地方。

“雖然也很喜歡開闊的院子,但有時會需要一個人被墻包圍的感覺。另外,我和朋友在大花園聚會時,女兒也可以單獨在這里享受獨處時光。”

剩下的70㎡是一個完整的共享式大花園,地面鋪滿了白色的洗石子,打造出一個“白沙灘”的感覺,可以大大減少泥濘帶來的麻煩。

一張耐腐蝕戶外桌、幾把休閑椅、沙灘椅,簡單的擺設就能很舒服地坐在花園里,喝茶、辦公、聊天。

院子一側砌起了一道水泥空心墻,上面有很多格子,有的擺著蠟燭,有的可以堆放雜物,就像一個收納架。

張形希望院子能夠被綠植包圍,有熱帶花園的感覺,考慮到上海的氣候,挑選了大量蕨類、繡球、百合竹等植物。

客廳的大門是全落地玻璃式的,視覺上與院子銜接,屋頂上懸掛著蝴蝶蘭、口紅花,地面擺放著大盆栽琴葉榕。

整個花園的改造花了3天,張形找了2個朋友幫忙,改完后大家直呼“好有成就感”,約定了每年這個時間都要來聚聚。

院子里所有的樹木都被保留下來,其中有一棵約15米高的大樹恰好擋住了大門,但張形卻很喜歡。搬進新家的第一個秋天,張形正在客廳里畫設計圖,突然聽到了“咚”的一聲響,竟然是一個碩大的柚子從天而降。

她抬頭仔細看了看,才發現它原來是一棵柚子樹,上面已經密密麻麻結了十幾個大柚子。張形驚喜萬分,切開后嘗了嘗,清甜可口。

為了安全起見,張形買了一把專門剪高枝的剪刀,發現柚子成熟后,就主動剪下,以防止砸傷人。

就這樣,免費的“柚子沙拉”成了張形和鄰居們聚會時的固定美食。類似“掉柚子”之類的問題,還有掃落葉、照看植物、保養戶外家具……張行說,花園里有很多隱藏的小麻煩,但既然選擇了這種生活方式,就得承受這份浪漫背后的瑣碎。

張形很喜歡動物,除了自己養的狗,她也一直照顧著附近的流浪貓。

有一次,張形惦記著一只好幾天沒見的小貓,就在弄堂里找。路過距離50米的一位鄰居家,院門半開著,她好奇地走了進去,卻不由自主發出“哇”的一聲,眼前竟然是一個小橋流水的蘇式園林。

張形認識了這家的主人,劉佳甫。

劉佳甫的家鄉在大西北,卻一直很喜歡南方園林。來到上海后,他在廣告設計行業工作了很多年,越來越喜歡傳統文化和建筑。

6年前,劉佳甫毅然從廣告公司辭職,在這條弄堂里租了底層的3居室公寓,把外面約150㎡的院子,當成了實驗田。他每天除了練習書法,就是鉆研小園林的改造技巧。

園林里每天都在發生著一些細微的變化,或許是多了一些植物,幾塊磚。對鄰居張形來說,每次去都有新的驚喜。

“我能感覺到他對園林的癡迷,從室內到室外,每一處細節都做得很精致,經常有新布置。每次推開他的門,我就好像從上海穿越到了蘇州。”

貓咪是這里最常見的客人,張形在小蒲的園子里認識了14只貓,并一一給它們取了名字,喂食、檢查。如果幾天不見,大家都會幫著一起尋找。

張形每次遛狗,都會注意到路邊某棟精致小洋樓的二層,有一個鐵藝陽臺。“看到它,就好像煥發了少女心,覺得很浪漫。”

這個小陽臺不足1㎡,是老上海建筑里特有的部分。武康路上曾有一個同類的陽臺,因為扎上了蝴蝶結,引發全網打卡。

張形一直很想體驗一下,坐在這個小陽臺上的感覺。直到陽臺的主人蔣麗麗邀請了她上樓,“這樣俯瞰著整條馬路的梧桐樹,又安靜又舒服。”

蔣麗麗是土生土長的上海人,骨子里傳承著海派審美和生活方式。“哪怕是再小的空間,也要保持格調與舒適。”

父親畢業于復旦大學歷史系,或許是受到家庭教育的影響,蔣麗麗一直對歷史建筑里的住宅情有獨鐘。大學畢業后,她就從家里搬了出來,一直在市中心租房子住。

住在這片社區多年,蔣麗麗養成了步行或騎車出行的習慣,在狹小的一隅,也會用心布置自己的“一人食”。

在二層的單間小公寓,小陽臺成了蔣麗麗的“呼吸地”,她喜歡站在上面拍四季變化的上海美景。

“雖然只有1㎡,但冬天就可以曬太陽,夏天的晚上能納涼,非常愜意。”

沿著張形家的弄堂往里走,右拐后步行1分鐘,就到了另一個鄰居:涂家淇的家。

涂家淇來自湖南,2016年,因為在附近工作,她租下了一間50㎡帶天井的底層公寓。

“上海的氣候比較潮濕,又是老房子,原本我并不打算租一樓。但就是特別想要一個戶外空間。”

在改造裝修天井時,涂家淇自己動手做設計,然后找了3個朋友幫忙,6、7個小時就把院子裝修完了。

四四方方的天井非常規整,30%泥地種植了南天竹、茶花、黃金香柳、蕨類等,70%地面鋪了瓷磚,更方便日常使用和打理。

由于平時的工作時間比較自由,涂家淇會在家呆很長時間。相比室內,在天井里工作更解壓、舒服。

每天起床后,她會花30分鐘簡單修剪一下植物,然后在院子里吃早餐、曬太陽、看看書。

“從早上7點到中午,幾乎都是在院子里度過的。”除了獨自享受,院子還有一個重要的功能:社交。每次有朋友來家里,大家都很自然地選擇在院子里圍聚。

無論春夏秋冬,鄰居們只要聚在一起,就都喜歡坐在戶外的院子里。冰塊、小炭爐,他們總能在戶外享受陽光、微風與應季美食。雖然身處喧囂的市中心,卻仿佛身在山林深處。

張形說:“其實我們小的時候,經常到街坊鄰居家的天井、院子去玩兒,那時候都沒有’共享’的概念,是很自然而然的串門,是很有生活氣息的。”

歷經一個疫情,除了體會到戶外空間的珍貴,這群鄰居還更明白了“社區”、“互助”的重要性。

生活在同一個區域,他們都愿意拿出部分空間共享,品嘗到1+1>2的樂趣:一起去劉佳甫的喝茶,在涂家琪的天井烤火,在張形的花園里舉辦派對,這種快樂比獨自享受更溫暖,也更有一種自豪感。

蔣麗麗把自己的沿街工作室免費給擺攤阿姨使用

令人意外的是,這份“共享”除了在志同道合的鄰居之間,還發生在與陌生人之間。

今年第一個降溫的周末,蔣麗麗在社區周邊逛街時,偶遇在寒風中擺攤的鄒阿姨,她正在販賣一些毛線襪子、針織坐墊、毛氈包。

交談過后,蔣麗麗才得知,這位擺攤的阿姨是一位4胎母親。“她很了不起,靠擺攤養活4個孩子,老大已經上大學了,最小的還在念小學。”

午后,蔣麗麗和張形給鄒阿姨送茶葉蛋

天氣越來越冷,擺攤本身也將不再被街道允許,鄒阿姨很迷茫,蔣麗麗當即留了自己的聯系方式給她,承諾幫她一起想辦法。

最后的方案是,蔣麗麗把自己在家附近的一間小工作室免費給她使用。“工作室是沿街的,我特地查了一下也有經營許可證,方便她繼續做小生意,至少能有一個溫暖的地方。”

張形的愛犬和鄒阿姨的貨物吸引了很多路過的時髦年輕人

鄒阿姨高興地把自己的貨都“搬”進了屋檐下,擺攤多年,她終于有了一個落腳地。而莉莉暫時會在張形、涂家琪或劉佳甫的院子辦公,有時她也會去鄒阿姨的店幫忙,很多人被鄒阿姨選的貨吸引,無意間大家認識了更多住在附近的鄰居。

之后,蔣麗麗和她的鄰居們,也想幫助鄒阿姨,試試網絡或其銷售渠道。

走在社區的街頭,蔣麗麗經常感覺每個人的“微空間”都能有被分享的機會。她曾經在工作室連續做了一個月夜宵:每天晚上11點到凌晨1點,免費供應給社區的夜歸人,不論是鄰居、保安、清潔工。

“原來這是真的,當你給出一份溫暖的時候,收獲的是雙倍的幸福。”

蔣麗麗在她沿街的小房子里,24小時開著節能燈,對社區夜歸的人來說,就像一個溫暖的小燈塔。

經歷過一個疫情之后,每次聚在一起,大家都覺得特別知足、幸福。一條在近一年的拍攝中,也發現越來越多的屋主希望能在家開拓出戶外空間,并且與社區保持更親密、深入的互動。

很長一段時間,我們習慣了建筑與周圍環境脫節,像一個發揮居住功能的機器。而現在,更多私宅,開始有了新的欲望:與自然環境、社區建立持續性的關系。

這樣的居住和生活方式對節能、生態協調都有好處,并且讓人的情緒和情感都有了更穩定的歸屬。

部分圖片攝影 蔣麗麗、陳云凱、肖世杰

原標題:《在出租屋里造私家園林!這4個滬漂的家,誰進去都會:哇!》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司