- +1

專訪|文化研究學者格羅斯伯格:知識分子的特權是有機會試錯

【編者按】:

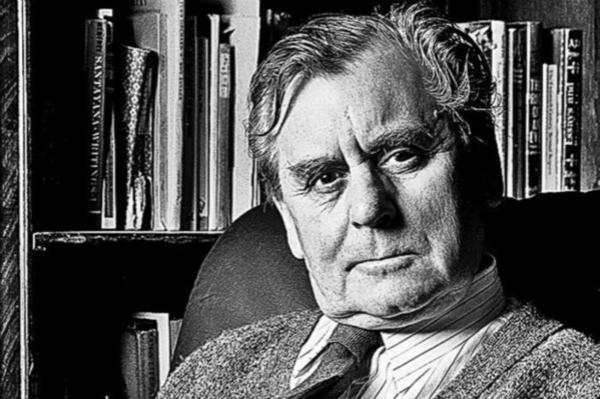

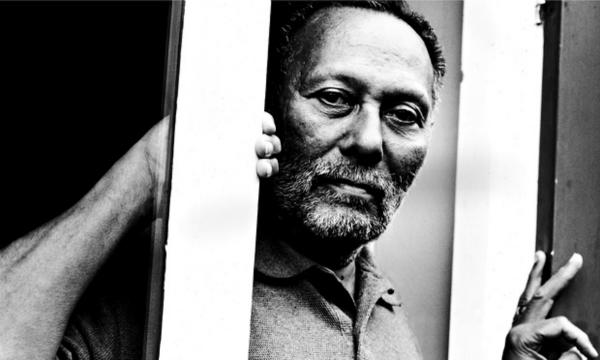

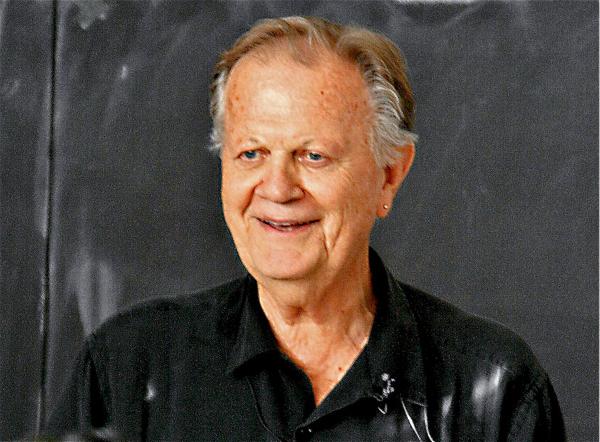

勞倫斯·格羅斯伯格(Lawrence Grossberg),當代美國文化研究領軍人物,現為北卡羅來納大學教堂山分校傳媒教授、文化研究中心主任。他 1947年生于紐約,1968年在美國羅切斯特大學獲學士學位,師從著名歷史哲學家海登·懷特(Hayden White)。1968-1969年在“伯明翰學派”所在地英國伯明翰大學當代文化研究中心(Centre for Contemporary Cultural Studies,簡稱CCCS,建于1964年)學習和工作,與斯圖亞特·霍爾(Stuart Hall)、理查德·霍加特(Richard Hoggart)共事。1976年在美國伊利諾伊大學香檳分校獲博士學位,師從著名傳播學學者詹姆斯·凱瑞(James Carey)。其著作包括《文化研究》、《文化研究的將來時》等。

本文節選自《文化研究的政治、語境與復雜性——勞倫斯·格羅斯伯格教授訪談錄》一文,原載于《文藝研究》2016年第8期,澎湃新聞獲作者授權刊發。

一、在伯明翰的早期探索

鄭以然:從您最早在英國伯明翰大學當代文化研究中心的學習和研究談起吧,我對此非常感興趣,那段經歷對您之后在美國建立和發展文化研究產生了什么影響?

格羅斯伯格:實際上,當我1968年到英國伯明翰的當代文化研究中心時,我并不知道文化研究為何物。那時我剛從美國羅切斯特大學本科畢業,在我本科階段的課程中,有的教授教理論和哲學,還有些教授教文化理論,尤其是大眾文化理論。我記得自己選過一門很棒的課,專門講瑪麗蓮·夢露,將她解讀為一個時代的文化符號。今天看來,這門課其實已經具備了文化研究的一些形式和要素,但在當時,沒有人知道這就是文化研究。當時我的歷史學教授海登·懷特、勞倫·巴里茨(Lauren Baritz)、沃爾特·考夫曼(Walter Kaufmann)與剛好來訪學的理查德·霍加特有交往,于是他們安排我去當代文化研究中心學習。當我到了伯明翰,見到了理查德·霍加特和斯圖亞特·霍爾,我坦誠地告訴他們:“我不知道什么是文化研究。”霍爾回答我:“我們也不知道。”不過他隨即補充說:“但我們構造了這個概念,正準備創造出一套新東西。”

鄭以然:這算是您第二次研究方向的轉變么?之前您在大學里先是從生物化學和遺傳學轉到歷史哲學。而進入當代文化研究中心使您成為文化研究最早的實踐者,而當時您不過21歲。

格羅斯伯格:是的,那時我很年輕,對思想和文化有濃厚興趣,而當代文化研究中心為我提供了一個全新的學習環境和更多可能性。學生們在一個好像臨時搭建的小棚子里學習和研究。而且與美國研究機構里學生和研究者往往都是學界中人不同, 在當時的伯明翰大學,有些學生來自工人階級,有些是青年文化實踐者和藝術家,因為他們不想做傳統的研究工作,才建立了這個中心。而這個中心也致力去尋找一些不同尋常的學生。我的第一點不同尋常是我當時是個嬉皮士,我猜他們之前沒見過美國嬉皮士;第二點就是在這些人中我相對富有,因為我從美國獲得了獎學金,所以我有一個相當不錯的公寓,這是那里大多數學生負擔不起的。

當代文化研究中心每周有四次研討班。其中一次研討班由霍加特主持的,內容是“如何謹慎地閱讀文本”。我至今記得在第一次課上,霍加特拿來威廉·布萊克的《老虎》,讓我們說出自己能從詩中看到的任何東西,然后他就離開了教室。三個小時以后他回來,我們已經寫了很多心得體會,在他面前做了一小時的口頭演講,最后他看著我們說:“太糟糕了!”接下來,他花了兩個小時講這首詩。他關于如何謹慎仔細地運用語言講得真是太好了!有時,霍加特會帶來一本雜志或一本暢銷小說,讓我們做同樣的事情,訓練我們如何使用理論工具進行文學批評,并延展到對更廣泛的文化領域的批評。我們每周都進行這樣的訓練。

第二個研討班是霍爾主持的關于理論的研討班。在這個班上霍爾帶領我們閱讀并分析一些著作,包括霍加特的《識字的用途》,雷蒙德·威廉斯的《文化與社會》和《漫長的革命》等,這個研討班的目的是讓我們接觸盡可能多的文化理論,和對于社會研究來講必要的理論知識。

第三個研討班是講座性質,從外面請來雷蒙德·威廉斯等英國知識分子、媒體學者、社會學家,給我們開辦各種有趣的講座。

第四個研討班試圖以集體參與的方式進行跨學科的研究,以此來探尋文化研究到底應該是什么樣子。

鄭以然:那您當時具體做了什么樣的文化研究的實踐呢?有具體的研究案例嗎?

格羅斯伯格:我們的確做了。一開始,我們打算針對“英國雜志”進行文化研究,于是我們所有人回家去分頭整理資料、寫報告。等我們回來碰頭交流的時候,我們一致認為這個話題太大了。然后,我們決定將研究對象縮小為“英國女性雜志” ,于是回家整理資料、寫報告。然而之后交流時,我們發現這個話題還是太大了。我們只好把研究對象進一步縮小為某一本女性雜志。正如你能想到的,同樣的過程又重演了,研究對象再度縮小到這本雜志的一期。

而最后的結果是,我們研究的對象最終確定為一篇文章——《拯救婚姻》。在里面,一些女性專家講述如何應對婚姻中出現的各種問題,從而挽救那些岌岌可危的婚姻。我們花了一年的時間,只針對這一篇文章從各種學術角度進行研究,包括文本的角度、社會的角度、性別的角度、媒體的角度……最有意思的部分是,霍爾親筆撰寫我們的研究報告,這可以被認為是學術界最早的跨學科文化研究論文。

然而這個報告最后居然丟了。霍爾說給了一個學生,那個學生又說給了別人,反正是找不到了。這篇文章只有一份,且從未發表。霍爾去世前給了我一個箱子,里面有很多他的筆記、論文以及我們當時做的工作記錄。他還惦記著這篇文章,希望我能找到相關資料,再現我們當時在伯明翰曾做過的工作。這篇從未發表的文章是最早的文化研究論文,也許我們當時的研究沒有產生什么偉大的成果,但這是寶貴的第一次嘗試。我把箱子拿回家,這是我現在在做的一項重要工作。這工作非常艱難,因為里面有太多的筆記、草稿,卻沒有標注任何日期。但我還是會盡力歸納整理出來,因為它們是文化研究的重要歷史文獻。

鄭以然:當代文化研究中心是當時英國非常具有實驗性的學習場所和機構,那里與您之前和之后在美國大學里的學術環境是不是有很大區別?

格羅斯伯格:當代文化研究中心的確富有實驗性,這個中心的建立也充滿戲劇性。霍加特最初被邀請是因為他是青年學者中的領軍人物,英文系想要他來任職,而霍加特提出的附加條件就是建立當代文化研究中心。校方回答說:“可以,但我們不會提供支持,我們給你這座樓,但不會提供任何資金。”

解了燃眉之急的是恰逢其時的“查泰萊夫人的情人審判案”,當時英國政府打算查禁小說《查泰萊夫人的情人》,而企鵝出版社則想找一些學者來證明這本書是有價值的文學作品。除了霍加特以外沒人愿意出庭作證。作為回報,他從企鵝出版社得到一筆錢,辦起了當代文化研究中心。我們每個曾在其中的人都參加了所有的研討班,此外,保羅·威利斯(Paul Willis)這類人則同時承擔了其他的研究計劃。當時我們中的大多數人都身負自己的研究任務,我那時的研究項目是青年文化與搖滾樂,而我們要向中心報告自己的研究想法與進展。

伯明翰是一個令人興奮的地方,與傳統的研究生院不同。美國傳統的研究生院會讓你控制激情,冷靜客觀地進行研究,但這里卻鼓勵激情,鼓勵你用政治眼光思考問題。事實上,在當代文化研究中心,相當一部分研究者從來沒有拿到博士學位,但一樣投身于團隊研究之中并作出巨大貢獻。這里的師生關系也不同尋常,盡管霍爾和霍加特是教授、是權威,但他們和學生平等對話,逐漸完善自己的思想。這里有美國大學所沒有的很多東西,無需遵從學校的規章,自由地進行實驗性創造。可以說,這里滿足了我對于知識分子生活的夢想。

當代文化研究中心的研究氣氛輕松,大家整天在一起討論交流,把自己和別人的觀點記下來,隨時會有人推門而入,向大家宣布自己的新想法。記得一個來自意大利的女生在研究葛蘭西,而當時沒幾個人知道葛蘭西。于是她把葛蘭西介紹給大家,說這是一個重要的人物,我覺得你們應該對他很感興趣。我們就是這樣工作的,隨時碰撞出新的思想。

鄭以然:這是不是可以說是葛蘭西第一次得到英語世界的關注?您覺得葛蘭西對文化研究產生了什么影響?葛蘭西的文化霸權理論是否可以說是除了文化主義(culturalism)和結構主義(structuralism)之外的第三個文化研究范式?后來霍爾自己也提出了“接合理論” (articulation theory),您認為“接合理論”是不是在葛蘭西的理論基礎上發展出來的?

格羅斯伯格:我想在這以前葛蘭西應該已經被譯介到英語世界了,但可能還沒有形成足夠的影響力。1968年以后,霍爾接任了當代文化研究中心的主任,在他的指導下,我們廣泛和深入地吸收了葛蘭西的理論觀點。關于葛蘭西對文化研究的影響,我恐怕要寫上幾頁紙才能說完。你的后兩個問題我都同意,葛蘭西的文化霸權理論可以被視為文化主義和結構主義以外的第三個文化研究范式,而且也是霍爾“接合理論”的基礎。霍爾曾經寫過許多文章闡述葛蘭西對自己的影響。

但在當代文化研究中心,我們對葛蘭西的閱讀和接受,前后產生了一些變化:開始更接近于文化主義,而最后則更接近結構主義。不過葛蘭西并不等于文化主義或者結構主義范疇內的另一種形式,而是獨立的理論體系。

鄭以然:您覺得您的文化研究方式屬于文化主義還是結構主義?或者您更愿意將自己歸結為一種新的范式?

格羅斯伯格:從我自己的工作來看,我既不屬于文化主義者,也不屬于結構主義者。我研究的起點是霍爾與葛蘭西的理論。但與霍爾不同的是,我總是試圖將葛蘭西放置在與德勒茲和加塔利、福柯的對話中。我不會把我的理論叫做一種新的范式,我不想簡單將它歸結為新或舊。我認為在文化研究中,各種理論流派之間的對話一直在持續進行,而我也在對話中發出了自己的聲音。

鄭以然:我想這種對話不僅發生在不同學者和不同理論之間,甚至發生在不同學科之間。霍爾提出“接合”概念,主張研究者借鑒不同學科的理論方法去觀察和解釋問題,而威廉斯則指出文化研究的對象應該是所有社會關系通過交錯影響而構成的一個整體。于是,跨學科就成為文化研究始終堅持的學術路徑。跨學科的研究方法也是當代文化研究中心開創性工作的一部分吧?

格羅斯伯格:最開始,霍加特對于文化研究有一些基本的設想,他和雷蒙德·威廉斯(霍爾也在后來加入)討論后認為,要采取跨學科的研究方法,但沒有人知道究竟該怎么去做。不過當代文化研究中心具有實驗性質,可以容納各種不同的跨學科觀點,使得合作性的研究成為一種可能。社會學家、歷史學家、文學批評家的思想在一起碰撞,進行充滿先鋒性的創造,尤其當他們知道自己正在創造一種新的東西時,就讓人更加興奮了。

鄭以然:您多次強調文化研究的跨學科性,您怎么看待這一特點?您在美國是否做過或者試圖做同樣的事情?

格羅斯伯格:我的確試過,但不太成功。我曾經在美國試圖建立文化研究項目,我贊助了一些跨學科的研究團隊,其中有些人是世界級的知名學者。然而我的大學終止了這個項目,給出的理由是跨學科研究成本太高,很難管理。我們面對的現實是:美國大學或學術界已經高度學科化。學科在各個領域擁有資金和權力。我的一個朋友一度擔任大學的行政管理人員,負責審核院系的學科建立和分類,她動用百分之五的預算去支持跨學科研究,幾年之內他們學校的跨學科研究蓬勃發展。然而在她的職位換人后,這個計劃就終止了。這樣的事情發生在全世界,有些計劃得以繼續,有些被終止,實驗性的嘗試總是艱難的。

文化研究和傳統學術研究有很多不一樣的地方,傳統學科已經建立起完整的研究方法和評判體系,每個獨立研究者都可以遵從這些規則,并以此寫論文、找工作,其他人也更容易評判你的成就,而文化研究則不是這樣。在我這次來中國之前,我剛剛收到一部意大利學者的書稿,內容是如何寫一篇優秀的博士論文。其觀點是:一篇好的博士論文必須提前想到在其所討論的范疇內任何別人可能問的問題,而作者要能夠給出自己的回答。然而文化研究并不同意這個觀點,因為我們認為文化研究學者沒有所謂成功或正確,永遠不能寫出一本完美的書。你能做到的只是加入對話,因而我們總能找到一些缺陷、一些裂隙、一些問題。這再次證明,這是本質上完全不同的兩種研究態度。

鄭以然:在中國,如果作為純粹的文化研究學者,似乎也很難被納入已有的學術評價體系。在申請課題的時候,總要尷尬地把自己的研究歸入其他分類,社會學、文學、新聞學……

格羅斯伯格:太對了,我在美國也經歷著同樣的事情,四十五年來我從沒得到過任何研究資助,也是因為你申請時必須闡明你所屬的學科。美國社會人文學術委員會會定期遴選各個領域的專家加入委員會,我獲得過多次提名,但從未中選,就是因為他們無法給我分類,文學院不要我,社會學不要我,甚至傳播學也不要我。唯一入選這個委員會的文化研究學者就是我的老師詹姆斯·凱瑞,而他入選是憑借他作為傳媒學者的身份,而不是文化研究學者。他得假裝自己不搞文化研究,別人才能理解他并投他一票。這實際上形成了一種壁壘分明的學科界限,而文化研究不是這樣。我認為文化研究不該被學科化。

三、文化研究是什么

鄭以然:從這些年您的一些論著來看,除了具體的文化研究,您投入了很多精力來探尋關于文化研究本質的一些東西——文化研究的定義與范疇、研究方法、研究目的等,把您思考的成果和我們分享一下吧。

格羅斯伯格:我曾經遇到很多優秀的文化研究學者,他們中的許多人成了我的朋友,但我做的一項工作是前人不太做的,即探尋文化研究到底應該做什么、怎么做。這是霍爾希望我做的工作。如果文化研究包括了所有的東西,那么它就成了“對文化的研究”,比如對政治文化的研究,而不是文化研究。霍爾、威廉斯等學者有個看法,就是以一種不同的方式成為知識分子、成為政治知識分子,以一種不同的方式生產知識。這是我想要帶到美國、帶到全世界的東西。我在世界各地去講我現在從事的工作,介紹怎么做美國的文化研究。

就像我說的,很多人聲稱自己在做文化研究,但我不認為他們真正理解什么是文化研究。他們研究理論,以為理論就是文化研究。他們解讀文本,譬如一部電影、文學,認為這就是文化研究。我的一個朋友寫了關于商場的文章,討論了與之相關的各種文本,并覺得這是文化研究,但我不這么認為。在我看來,文化研究必須與 “語境” (context)相關。這個朋友寫的關于商場的文章很不錯,但只有把商場看做一個復雜體,而不是一個文本。

所以,美國很多人做的并不是真正意義的文化研究。而有些人,比如雷蒙德·威廉斯、安吉拉·麥克羅比,中國的王曉明、陶東風,墨西哥的內斯特·坎克里尼(Néstor García Canclini),哥倫比亞的馬丁·巴貝羅(Martin Barbero),他們所做的是一些不一樣的東西。我們需要知道,做知識分子的方式不止一種,而我們需要堅持這個不同的方向。

鄭以然:正如您說的,很多聲稱在做城市文化研究、媒體文化研究的,其實做的并不是文化研究,而是對“城市文化”的研究、對“媒體文化”的研究。

格羅斯伯格:這的確是一個常見的誤區。雷蒙德·威廉斯曾經把“課題”(project)和文化研究進行區別,文化研究包含很多的課題,有很多具體的方法來進行文化研究。然而威廉斯說過,一個無處不在的危險是,人們被卷入各種各樣特定的課題,它們被納入各種學科,最后再也不像文化研究了。

那么如何在文化研究內部進行更具體的分類呢?既然文化研究的對象是語境,那么不同的語境,也就是不同的研究對象,就形成了多種多樣的文化研究。你可以說,我關注城市的語境,因此我做城市文化研究,這與那些關注鄉村語境的人有區別。當然,由于文化研究看重語境的復雜性,可能一個文化研究的對象看上去既包括城市問題,也有社會問題,甚至還有歷史問題、性別問題等,全都混雜在一起。這時候,我們可以從研究者的切入點來判斷其研究的分類。因為任何人研究復雜問題時都必須選擇一個起點,而不是面面俱到。

舉例來說,我們知道有“媒體文化研究”(media cultural studies),但它與“媒體研究” (media studies)不同。做媒體文化研究和媒體研究的人是完全不同的工作。媒體研究在媒體領域內進行學術分析,使用特定的傳媒學理論和方法以解決媒體中的問題。 而媒體文化研究是跨學科的研究,會涉及媒體、經濟、社會、科技、心理等領域,它可能使用任何理論或方法,而且其目的是為了解決語境而非媒體的問題。但在開始進行媒體文化研究時,你對于媒體語境的理解源自一些關于媒體的問題。

事實上,很多文化研究學者都有自己的起點。當我開始進行文化研究時,我關注青年文化和大眾音樂中的一些問題。安吉拉·麥克羅比在女性主義和青年文化領域做了大量的工作。我還有一些朋友,他們做文化研究從研究經濟開始,但最終是為了探察經濟問題的復雜性。也就是說,你做什么文化研究,取決于你關注什么語境,或者你在哪里推開這扇門。

所以最根本的是我們要把所有的范疇都語境化。譬如說,今天的媒體研究,就和20世紀70年代的媒體研究有很大不同,傳媒的改變是如此巨大和迅速,你需要想清楚到底什么是媒體。同理,一些經濟概念和范疇也隨時間推移發生變化,研究者不能想當然地接受其發展的背景,不能想當然地接受所有的概念。如果進行媒體研究,我們需要知道媒體是什么,但我們做文化研究時,我們更需要知道的是,媒體“在今天”是什么、在周圍的環境中是什么。我們開展研究的唯一動機和目的就是在語境下理解問題。

此外,研究物質文化可能導向文化研究,也可能不是。人類學家、社會學家、文學批評家都在研究物質文化,但他們并非都在做文化研究。比如安吉拉·麥克羅比寫了很多關于時尚的文章,時尚屬于物質文化的一種形式,她所做的工作是文化研究,因為她將時尚、將物質文化放置在大的語境中討論,但其他一些研究時尚的人并非如此。

鄭以然:那么您如何判斷什么樣的研究屬于文化研究?

格羅斯伯格:有以下幾點:政治性、語境化、復雜性。這是定義文化研究的關鍵。

我主編的《文化研究》雜志收到很多投稿,但絕大多數我甚至沒有送審。我告訴作者,你的工作不是文化研究。這類研究要么沒有采取政治眼光,要么沒有考慮語境,只是一種文本閱讀,譬如對藝術品和電影的解讀。常見的一種情況是把“語境”僅僅處理為 “背景” 。很多研究者或是把所謂語境放在第一章,或是放在最后一章,但對我來說,文化研究就是關于語境的研究,語境應該是整個研究的對象。所以我經常給出的評價是:“這不是對語境的研究,這只是對文本的研究。”第三種情況是沒有認識到研究對象的復雜性,有人覺得自己可以通過一篇文章解釋資本主義、種族問題或中國的倫理關系。那么我必須要說,這是不可能的,你不能通過一篇文章解釋清這么大的問題,我們需要擁抱復雜性、擁抱事實。承認事物的復雜性讓我們對其他人的論點保持開放的心態和胸懷,而不能說“這是我的論點,我覺得是對的,就這樣”,那樣就扼殺了所有的復雜性。

以弗雷德里克·杰姆遜(Fredric Jameson)為例。我知道他在中國很有影響,他是我的朋友,我也很欣賞他的工作,但他做的不能算文化研究。原因是他持有馬克思主義理論,而且他認為這一理論是正確的。我總能猜出他的書最后會導出什么結論,因為他的理論提前預設了結論。他并不是語境化地進行思考,其思考是理論性的。這種對事物的分析當然也很重要,但不能叫文化研究,而應該叫馬克思主義分析。所以我不太明白為什么很多人管他的工作叫文化研究,可能與馬克思主義文藝理論相比,文化研究更“時髦”吧。

一些學者寄給我他們的文章或書,里面充斥著高深或者前沿的理論,德勒茲、斯賓諾莎等,但最后卻得出一個非常簡單和顯而易見的結論,要得出這個結論完全不需要前面的理論闡述。當然,這是美國學術界的問題,作者必須展現自己強大的理論基礎。對這種情況,我一般在寄回他們的文章時評價道: “對不起,好像你并不需要你的理論。”他們浪費了大量本不需要的精力。所以我主張,如果你要使用某種理論,那么請充分證明你真的需要它們。

西方學界充斥著各種理論:海德格爾、福柯、阿甘本、拉康、德里達、齊澤克、德勒茲……我也會使用理論,但我會證明和分析為什么用這樣的理論,而不是我覺得某種理論是對的,就直接使用這種理論。我們必須承認,真理總是存在于特定的時空背 景,只在特定語境下成立,永遠不能用一個理論、一個原則去簡單地解答另外一種現象。

鄭以然:就像霍爾說過的,文化研究學者要做一個“沒有理論的理論家” 。對語境的研究也與您第一位導師海登·懷特的影響有關吧?您在20世紀60年代后期師從于他,那也是他第一篇重要論文《歷史的負擔》發表的時間。海登·懷特的新歷史主義思想對您產生了怎樣的影響呢?

格羅斯伯格:是的,海登·懷特是最早影響我學術生涯和思想的導師。他是一位歷史哲學家,他在《歷史的負擔》中第一次闡釋了自己對于歷史詩學的觀點,強調歷史不僅具有客觀科學性,更具有主觀藝術性。后來又在《元史學:19世紀歐洲的歷史想象》等著作中深入系統地闡釋了自己的思想。以海登·懷特為代表的新歷史主義消除了文本與語境之間的壁壘,我很欣賞他在歷史闡釋方面所采取的“情境主義策略”,這與文化研究所追求的語境是一致的,只不過海登·懷特用它來闡釋歷史,而我們要用來解釋當下。另外,他還有一篇論文《歷史解釋的政治學:規訓與非崇高化》,提醒人們注意歷史書寫者和研究者自身意識形態、政治立場的干擾。這篇論文引起很大爭議,但它將政治權力、意識形態話語引入歷史思考和判斷的意識與文化研究也有相通性。

四、當代新“情勢”下知識分子的責任

鄭以然:您的老師斯圖亞特·霍爾于2014年2月逝世。在您看來,他是一位怎樣的學者,您從他身上學到了哪些重要的東西?

格羅斯伯格:我認為霍爾是當代最杰出的知識分子。在他逝世以后,很多學者寫文章紀念他。他的影響是世界級的,我收到從歐洲、中東、亞洲等地寄來的信函。來自世界各地的人說“霍爾改變了我的人生” ,可能只是因為聽了一次霍爾的演講音頻或者看了一篇他的文章。霍爾是與眾不同的知識分子,他非常慈愛,把每個人都當成真正的知識分子。他非常善于解釋思想,而且善于形象化地歸納思想。

我從霍爾身上學到的不是做一個學者,而是做一個知識分子、一個老師,把我對文化的激情、對政治的激情、對知識和理論的激情融匯在一起。霍爾教我如何進行文化研究,告訴我做文化研究的意義何在。他教導我永遠不要覺得自己已經懂得什么,永遠要以開放的心態面對各種可能性,讓別人帶你走得更遠,時刻都要覺得自己不是正確的。

鄭以然:霍爾認為文化研究要建立在對語境或者情勢(conjuncture)的研究之上,那么您是否認為當代世界的情勢已經發生了很大的變化,而且還在迅速變化?我們作為研究者應怎么去對待這一現狀?

格羅斯伯格:一個最大的變化來自全球化。當霍爾和當代文化中心研究英國的情勢時,他們可以將其局限在一個國家和區域的范圍內來處理,仿佛有一個無形的邊界。而當我今天對美國的情勢進行研究時,我發現自己錯了,因為全球化已經改變了情勢的本質。我們對于處理這種全球性的情勢沒有太多經驗,我們需要找到不同的情勢之間的關系,這是一種新的邊界。

另一個變化來自互聯網這類新技術。我覺得今天的人們對于新技術帶來的變化下結論過早。我的老師詹姆斯·凱瑞曾經反復說過,新技術的出現會導致兩種不同的結論。有些人認為,技術改變世界的同時會摧毀世界上所有有價值的東西。譬如有了手機,年輕人不再面對面交談,他們總是掛在網上。 而另一些學者認為新技術會帶來天堂。對任何事總是有這兩種極端的觀點。但事實是,技術確實改變了世界,而它的結果可能是我們不能預料的。很多人對于網絡可以給社會帶來更多民主寄予了太多期望,或者認為網絡會摧毀社會關系,但其實沒人可以事先下這種結論。人們總是覺得這是個理論問題,覺得可以找到某種理論來解決互聯網或者數字技術帶來的問題,但沒人知道答案。我認為我們需要更多的耐心。有些人認為電子游戲讓孩子變笨了,有些人認為電子游戲教給孩子另一種思考方式,而我認為,我不知道,可能是兩者兼有。這是有機危機的一種影響,也許最后我們會意識到我們處在一種全新的情勢中。總之,研究者要提出的應該是問題,而不是假設,不是在提出問題之前就假設一個答案。

鄭以然:在您的著作《文化研究的將來時》中,您也說道,理解現在的復雜情勢是為了更好地服務未來。那您認為知識分子在當今時代應該負有什么樣的責任?如何去投身社會?

格羅斯伯格:很多人認為,作為知識分子,你也應該是一個政治活動家,承擔政治義務,但我覺得這其實是所有公民的義務,由此讓社會朝著更好的方向發展。知識分子毫無疑問要對社會負責,要對所有在現有權力秩序下受苦的人負責,但知識分子的責任是生產最好的知識,提供給政治活動家,令他們更好地開展行動。很多時候,知識分子沒有提供足夠多的知識,因此不能很好地讓人們理解權力的復雜性,從而引導運動的方向。以阿拉伯之春為例,人們簡單地以為推翻獨裁者后,民主將會來臨,但他們沒有意識到多種力量錯綜復雜的相互作用——政府、軍隊、宗教……所以推翻獨裁者后,宗教勢力和軍隊掌握了大權,普通民眾輸了這場戰斗。我不認為知識分子失敗了,也不是說這場運動失敗了,但這應該讓知識分子更好地認清情勢,認識到為人民提供知識的重要性。怎么分享這些知識?可以用各種方法,教課或者寫書。我的一個朋友寫關于大眾媒體的書,但他只寫關于美國左翼的內容,對右翼和中間勢力提都不提。然而左翼、右翼都是重要的社會力量,中間勢力又牽掣左右兩翼,我們應該尋找一種方式與各方對話。

很多人把霍爾看成政治領袖,在最初也許是這樣,他在政治運動中介入頗深。但他創立的“新左翼”(New Left)是知識分子組織,這個團體與政治有密切關系,但不等同于政治組織。霍爾在職業生涯中使用了他在政治運動中積累的威望進行政治宣講,但他并非政治領袖。他在倫敦建成了一個藝術畫廊,資助大批第三世界藝術家、少數民族藝術家;他制作電視節目,講授任何人都可以聽的課程;在報刊上寫文章。我認為這些都是知識分子應該做的事。美國社會沒有太多空間給中間派知識分子,只有左翼和右翼的勢力范圍,而我們需要去尋找這個空間。

知識分子首要的作用是宣講知識,而不是去講理論,也不是去講你不了解的東西。在美國有個現象,就是某人被要求就某事發表意見,不是因為他真正了解某事,而是因為他是著名知識分子。有些人寫的專欄評論,淺顯到不過是人們在大學這門課的第一節就會學到的東西。我們需要更謙虛,大膽承認有些事情我們不懂。我接到很多電話,邀請我在媒體上講對于中國南海局勢的看法。我說:“我不知道關于中國南海的情況,除非我用幾周時間去了解和閱讀。現在我和其他一般人知道的一樣,我不是這方面的專家。”而對方往往會說:“你是學者、知識分子,你應該有你的觀點。”我會回答:“是的,我有想法,但這不是作為知識分子的想法,那么為什么這種想法會對別人有價值呢?我只有先研究,像知識分子一樣研究,這才能形成我作為知識分子的觀點,才讓我和我的觀點與眾不同。”

作為一個知識分子,你時刻都要對自己說的一句話是:我可能是錯的。很多人不愿意承認自己可能犯錯。但是知識分子需要這樣說:“這是我的想法,但是如果我發現我是錯的,我會改正,因為我或他人的研究可能會發掘出我沒有預料的結果。”在我看來,這是知識分子的特權,因為大學的學術環境給了我們這樣的時間和機會去證明和承認自己是錯的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司