- +1

拯救老去的鄉村,日本韓國怎么做

與北美、澳洲的大農場農業和歐洲的中等農場農業相比較,東亞地區的日本和韓國屬于典型的小農經濟,兩個國家都在1960—1970年代經歷過經濟的高速增長,并基本同步實現了工業化、城鎮化和農村的現代化。這兩個資源稟賦相似的現代化經濟體,在農村和農業領域面臨著相似的問題(無論過去還是現在)。從歷史視角來看,日本和韓國的農村在1970—1980年代都經歷過鄉村工業化所引發的農村土地浪費、景觀破壞、環境污染、人口流出等問題。即使在當下,兩個國家小農經濟下的精致農業也難以滿足消費時代的谷物需求,糧食高度依賴進口,城鎮化和老齡化導致的農村的凋敝和解體依然困擾著這兩個國家。

數據顯示,日本農業從業者平均年齡66歲(2010年);韓國雖然整體的老齡化程度不高,但其農村的老齡化程度非常驚人,農村老齡人口比例高達32.1%(2007年),高出城市22個百分點。更嚴重的是農業就業人口的老齡化,韓國的比例是40%,日本則達到了60%。客觀上,與歐美不同,日本和韓國在地緣特點、文化傳統、發展條件、農業特征等方面與中國有很多相似性,其鄉村發展和規劃建設歷程及經驗為學界提供了難能可貴的研究樣本。

同濟大學城市規劃系鄉村規劃研究團隊自從2014年起連續多次訪問日本和韓國鄉村,訪談地方政府、民間組織,踏勘鄉村建設,深入農戶家中訪談,聆聽專家授課等,以多種形式深入了解和切身感受東亞國家的鄉村規劃和建設。在我們自身思想得到啟發的同時,我們深知當下中國的鄉村建設任務依然繁重,轉變思想和創新工作方法與直接的鄉村投資相比,同樣重要。希望這些對東亞國家的鄉村發展討論,能為我國當下的鄉村規劃和建設工作提供某些啟示。

韓國:新村精神+政府運作

韓國國土面積100120 km2,2015年底人口5060萬人,人均GDP超過28000美元。2009年數據顯示,韓國農村家庭戶數120萬戶,國家老齡化指數(老年人口與兒童比例)并不高,但城鄉老齡化指數差別較大,分別為36.7%和108.2%,農村人口老齡化明顯。

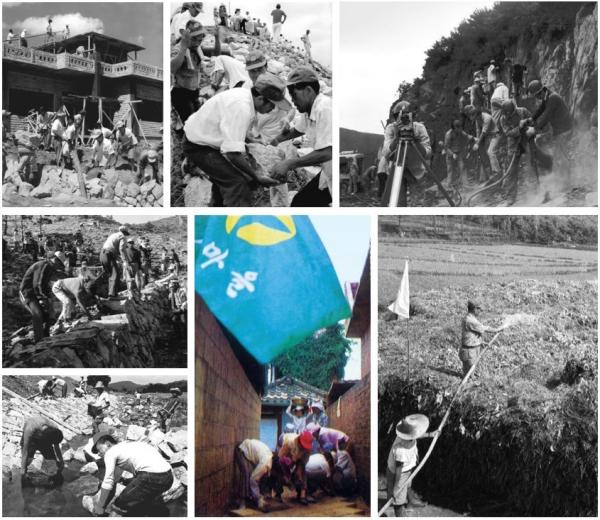

韓國的“新村運動”是一次全國性的社會運動,通過政府強有力的領導和居民自主的參與,引領國民精神和國家經濟實現了飛躍。即便40多年后的今天,再次去回顧和探究韓國的新村運動和新村精神,仍然是具有重要的學術意義和政策價值。

戰后的韓國是世界上較為落后的貧困國家之一。1970年樸正熙總統啟動了以勤勉、自立和互助精神為核心的新村運動。初始階段,政府僅支持水泥和鋼筋,且均分到33 000多座村莊;第二階段采取了競爭性的遴選機制,選擇優秀的村莊予以資助,從而激發了村民們的競爭意識,使得新村運動得以有了自下而上的動力。

關注韓國的新村運動,還要把握政府在新村運動進程中所發揮的強有力的領導作用。首先是樸正熙總統意圖改變農村面貌的堅強意志;其次,政府重視新村領導人的培訓和教育工作,定期組織研修,邀請專家講學等,不僅傳授農業生產技能,也傳授領導藝術;再次,新村運動的基層組織單位是村莊,或者說是農村社區,村莊中社會組織的協同作用,使得新村運動可以順利開展。

新村運動不僅實現了農村的現代化,也振奮了國民精神,甚至于有人稱之為“韓國模式的農村現代化道路”。新村運動是在農村社會結構及傳統價值觀的基礎上的全民參與行動,其本質是以“傳統價值觀”和“現代意識”來引領國家的現代化之路。

韓國新村運動的特點可以概括如下:以村莊為單位,政府展開體系化支援,財政投入少、通過物質文明建設帶動精神文明建設,是政府主導的自上而下與自下而上相結合的社會運動。

新村運動隨著1979年樸正熙總統遇刺而減緩了步伐。雖然這一時期政府的大量投入一定程度上改善了農村人居環境并提高了居民收入,但政府投資來源分散、效率低下,與1970年代新村運動時期無法相比。

1990年代之后韓國農村的另一個現象是“回農、回村現象增加”。所謂的回農是指城市居民回歸農業、定居農村從事農業生產,所謂的回村是指城市居民定居鄉村或者在鄉村定期高頻率的休閑度假。1990—2009年累計有34 379個家庭返回了農村地區,且2001年后這一趨勢在加速。

盡管韓國政府在1980年代之后仍然持續關注鄉村地區的建設發展,但總體而言韓國當下的農村面貌并不樂觀,其政策措施也并不都是很成功,尤其近期的農村政策對農村環境改善的作用很有限。縱觀半個世紀以來韓國農村規劃與建設,1970年代的新村運動依然是具有里程碑意義的、最重要的鄉村建設實踐,值得中國學習。

日本:老齡化+過疏化

日本國土面積377972 km2,2015年人口1.27億人,人均GDP為32477美元。如同中國的行政區劃調整一樣,日本的市町村也在不斷地進行調整歸并,比較大規模的合并有三次,分別為明治合并、昭和合并和平成合并。日本的市町村合并對現代日本的農村建設產生了積極影響:順應了城鄉居民活動圈擴大的趨勢、市的數量的增加提高了名義上的城市化水平、提升了鄉村地區的形象、涌現出一批城鄉一體化發展的田園都市、通過市町村合并激發了居民參與地方事務的熱情、提升了農村地區的公共服務質量。當然,市町村合并后,被撤銷的町村的發展會受到抑制,這是其負面影響。

日本的鄉村規劃與歐洲基本上是同時開展的,但日本的鄉村規劃是向歐洲學習過程中的本土化過程。當下日本鄉村面臨的問題主要是老齡化和過疏化問題,以及由之而生的鄉村社區衰敗問題,因此政府的相關政策主要也是圍繞這些問題而展開。日本在鄉村建設管理方面充分重視立法工作。與其他國家一樣,日本的鄉村規劃建設與其經濟社會發展階段密切相關。因此,理解日本的鄉村規劃進程和特點,需要從農村的歷史演進過程來全面把握。

18世紀以前,日本是一個貧窮落后的純農業國家。經歷了明治維新,日本逐步從農業國過渡到了工業國。明治時期的農村工廠占工廠總量的一半以上,戰爭時期日本的工業分散政策更甚,農村工廠數量更多。戰后的日本百廢待興,大量復員軍人和失業工人返回農村。在經歷了最初的軍國主義階段后,1955年開始實施重化工業化政策,農業進一步衰退,環境被破壞,出現了公害問題。1961年日本國會通過了《農業基本法》,從法律層面保護了農民和農業利益。

1960年代后期開始,日本由經濟增長社會向福利社會轉換,農村福利也同步列入。這一時期日本城市吸納勞動力的能力進一步增強,使得農村勞動力由過剩轉向平衡,進入城鄉共同富裕階段。1970年代后期日本開始了所謂的尖端技術革命,與此同時,因人口年齡更替的原因,日本社會開始了老齡化進程,部分農村甚至出現了土地無人耕種的現象。

1960—1970年代是日本經濟高速增長的時期,農村勞動力大量流入城市,導致農村地區的過疏化現象日益顯現。近20年的建設熱潮,致使鄉村地區的文化、習慣、生業、景觀等固有特性遭到破壞,甚至消失。

1980年代以來,日本人口結構愈發老齡化,農村地區的過疏化現象依然沒有緩解,被界定為過疏化町村的數量達到了1 100個左右,占全部市町村總量的36%。

2000年后受平成大合并的影響,過疏化市町村數量又減少到1970年的水平(2007年738個),但占全部市町村總量的比重上升到40.9%。此外,經濟高速發展引發的土壤污和鄉村活力不足等,都是政府需要面對和解決的問題。

21世紀以來,除了以東京為首的幾大都市圈的人口繼續增長以外,其他地區的城市和鄉村人口均處于持續減少狀態,不僅農村活力在下降,其所在地區的總體經濟和社會活力也在衰減。農村問題成為全國性的社會問題,如何更好地保護鄉村文化和景觀,如何利用鄉村資源為鄉村注入活力等,是當下日本普遍關注的農村議題。更進一步地研究和總結我們將在明年的日本鄉村規劃專輯中進一步闡釋。

日本和韓國的鄉村規劃和建設有差異,但也有共性,其都經歷了鄉村衰敗、建設和活化的發展歷程,且總體來說在一定階段內是成功的,但同時也仍面臨著諸多困境或挑戰。從歷史視角來看,日本和韓國的經驗表明,應對鄉村問題要有長期性和可持續性。對于我國的實踐而言,需要借鑒外部的經驗和教訓,但任何直接照搬和拿來就用都是行不通的。一方面是因為國情、社會制度和時代背景有很大差別;另一方面,我國經濟社會發展的梯度差異廣泛存在,使得我國的鄉村發展、建設和規劃處在不同的發展階段。

對于發達地區而言,可能鄉村規劃不僅僅要關注物質環境的建設,還要重視社區營造和鄉村活化,吸引更多的人口在鄉村定居;但對于貧困落后地區的鄉村規劃而言,可能最根本的住房、物質環境和設施建設還是最迫切的。但不論是哪一個發展階段,自下而上的參與和村民能力的培養是必須要引導的,只有自下而上與自上而下的機制相結合,鄉村才能發揮其更大的社會效益。在快速城鎮化的歷史大勢下,我國各地最終都要迎來村莊衰退的發展階段,鄉村活化和再生是各地的村莊必然要面對的挑戰。

(本文原載《國際城市規劃》2016年第6期,原標題為《鄉村活化:東亞鄉村規劃與建設的經驗引薦》,經過編輯簡化,由作者授權轉載)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司