- +1

英文非虛構大賽|項飆:“內卷”時代下,如何用敘事跨越代溝

【編者按】在Sixth Tone英文非虛構寫作大賽征稿期間,第六聲將陸續發布對部分大賽評委的訪談,包括他們對大賽主題“世代”以及對非虛構寫作的價值的理解。了解更多大賽相關的信息,歡迎訪問大賽網站。

現任德國馬克斯·普朗克社會人類學研究所所長的項飆是當下中國最有影響力的人類學家之一。他早年成名于在北大讀本科時所做關于北京流動人口的田野研究。從那時起,他對中國社會生活方方面面的分析——無論是年輕人面臨的愈演愈烈的“內卷”,還是數字時代生活模式的變動——在學界和大眾中間都廣為傳播。

項飆出生于1972年,在時代變遷中長大。恢復高考時他只有5歲;而等他邁入大學校園,80年代崇尚智識的氛圍已逐漸讓位于90年代市場化的大潮。他認為,自己這一代既沒有經歷過沉重的歷史傷痛,也沒有陷于如今激烈內卷的社會。他成長的記憶主要伴隨著物質和機會的不斷豐富,以及社會面貌的巨大變化。

他在德國辦公室中接受了第六聲的線上英文專訪,分享了對當下中國代際沖突的觀察,以及非虛構寫作在這方面的意義。

“我必須不斷反思自己潛意識里的偏見,”項飆對第六聲表示,“我屬于受過教育,有穩定工作的中產階層,但我這一代人里很多是城鄉流動人口。他們講述自己的生活經歷是有困難的。”

以下為采訪內容中譯節選。

項飆

希望年輕人更務實大膽

第六聲:你怎么形容你自己的世代?

項飆:我們這一代可能覺得生活沒有那么復雜,部分原因是,跟父母那一輩比起來,我們童年相對安定,基本沒有挨過餓,沒有嚴重的營養不良,教育也沒有出現什么中斷。

還有很重要的一點,我們中間出現了企業家精神以及階層上升通道。這兩樣對今天的年輕人來說反倒都不那么容易了。

第六聲:具體而言,你覺得新一代跟你們相比,變化在哪里?

項飆:他們的網絡發達、接觸世界的面向要廣得多,在這點上我很羨慕他們。我第一次發郵件是在1996年的北大,那時能有這個條件已經十分幸運。而年輕一代都是數字原住民。

不過,他們上升的機會可能不如我們。很多人說,“唉呀現在的年輕人都是靠父母靠家庭。”確實如此,但那是因為他們沒得選。競爭就這么激烈,你必須要動用一切可利用的資源——父母、人脈等等。

第三個區別,是他們對社交媒體上傳播的情緒非常敏感,有時候我覺得過于敏感了。可能是中年男人的偏見吧,我覺得生活要講實干,講試錯,受了委屈挫折要盡量保持振作,不斷前進。坐在那兒想事情不是不可以,但你要有分析的能力,就像做研究一樣。

我希望他們更有韌性,更務實,更大膽。不要每天就想著怎么過上中產的安穩日子、在時代劇變的縫隙里尋找歲月靜好。這本來也是不可能的。

第六聲:年輕一代身上最讓你感興趣的是什么?

項飆:可能最大的問題是如何理解他們的主體性。年輕人都很有本事,也有野心,除了出于一些功利的目的,他們不會對誰亦步亦趨。他們的內心深處很自我,有時過于自我了一些。不過,從他們身上又看不到很多能夠推動社會改變的務實行動,或者縝密思量過的計劃。

生活應該不只是總想著產出更多東西、掙更多錢,說實話這挺無趣的。

用細節實現代際間的共情

第六聲:在疫情的影響下,你覺得代際之間的關系會有什么不同?

項飆:做這種預言,有必要,但也很困難。簡單講就是我們還不知道。我覺得疫情可以促進關于公共衛生、關于人們如何在社會上共處的討論。人的一舉一動能被追蹤,這是好事還是壞事?如果我們不能對諸如此類的問題做有意義的探討,那我覺得影響可能會相當負面。

說到底,每一代人都要面對生死。代際之間關于這個話題的交流其實會很有益,但我們代際溝通太少,人們也覺得不溝通很正常。

第六聲:你覺得這是為什么?

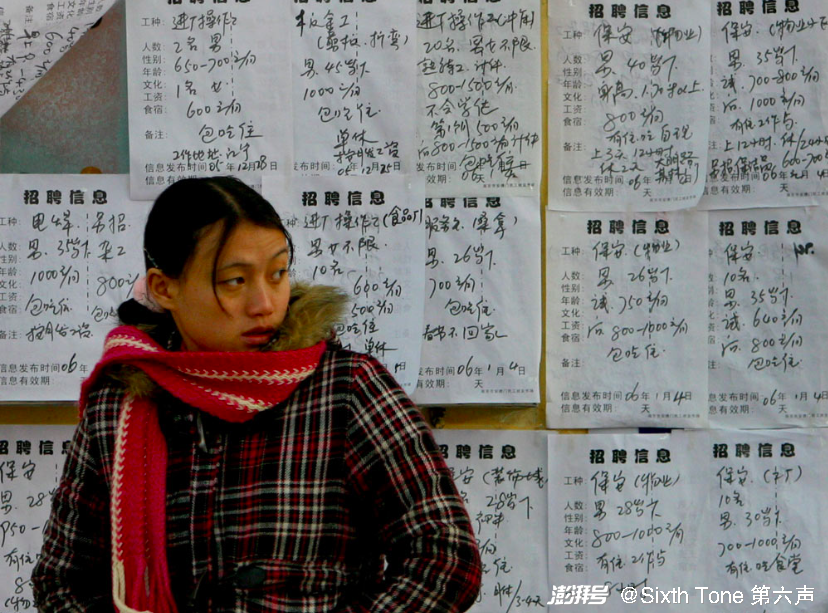

項飆:很多中國父母不跟孩子聊過去的生活,這讓我的一些外國朋友感到非常驚訝。我這一代中,很多移民進城的人從來沒有穩定工作,比如有些人早晨起來到廣場去,等人來雇你去修個空調什么的。成百上千萬的工廠工人就更不用說了。但是,與下一代分享這樣經歷的人極少。不僅是因為他們可能感到自卑甚至是羞恥,也可能是他們缺少描繪細節的語言。

細節很重要。“爸爸媽媽在北京打過三年工”這種籠統的講述沒什么用。他們回住處后吃什么?加班到晚上十點,末班公交沒有了怎么辦?這些細節不講,孩子就很難真正共情,很難去理解你的世界觀、你對外界的不安全和不信任感,包括為什么家長總要催婚。這種敘事的斷裂,其實是妨礙了年輕人去認知現實。

我覺得這也是非虛構可以做的:個人認為,不妨跟你的父母或者孩子合作,寫一篇跨代際的作品。

圖源:人民視覺

從“枯燥”日常看社會基本結構

第六聲:就此而言,你希望在這次非虛構大賽中看到什么樣的作品?

項飆:作為研究者,我希望作品要有信息量。個人情緒和感受當然很重要,但你需要注意它們與客觀現實、經歷和實踐之間的關系,然后小心地把這種主觀嵌入到一個大的格局中。

所以我個人不太喜歡情節很夸張的那種寫作。中英文的寫作可能都有一種趨勢,就是把非常個人化的感受放在突出的中心位置,首先要抓眼球,鎮住讀者,下一步最重要:要賺取眼淚,比如社交媒體上動不動就“淚崩”。這很符合都市中產的情感定式:你看到別人受苦,然后共情一下。

這在西方也很常見,其實很成問題。過去二十年,關于阿富汗的報道都是講婦女、女孩的權益,很容易共情。但很少有人去研究土地關系、水資源分配、怎么收莊稼。婦女、女孩子也是人,也要吃飯喝水,也要養雞。此類事務是如何組織的?寫作者不感興趣。

但這才是真實的生活。生活99%是很枯燥的,但正是這些枯燥無聊的東西,組成了一個社會的基本結構,從這個結構中產生了不平等。這才是我們真正應該關注的東西。

對于非虛構來說,真的應該多關注生活日常和這些日常的長期影響,而不是去跟報紙新聞搶頭條。把生活壓縮成社交媒體頭條、熱搜流行詞的趨勢會對人的思考能力有很負面的影響,影響你從尋常中提煉不尋常的能力、于無聲處聽驚雷的能力。要入微,要入深,要嚴肅,要真的在乎。寫作真諦在此。

第六聲:你對我們的寫作者有什么建議?

項飆:我寫得并不好,所以只能斗膽給對人類學寫作感興趣的人提個建議:以話題為中心來組織內容,而非個人故事。

這里我想提一下從30年代的左翼文學傳統而來的80年代的報告文學。它們不講完整的個人故事,而是關于一個群體的不同場景的拼貼。每一個場景都提供信息,最后產生一個完整的敘事。聽起來很笨重,但其實不妨一試。

所以,冒著話說過頭的風險,我提議,為什么不直接一點,去回應讀者關心的現實話題本身?為什么一定要用個人化的、震驚體的東西先博人眼球呢?

采訪:蔡依紋 謝安然

翻譯、編輯:智煜 薛雍樂

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司