- +1

蘇軾《書尺牘》等新展,臺北故宮呈現“筆墨見真章”

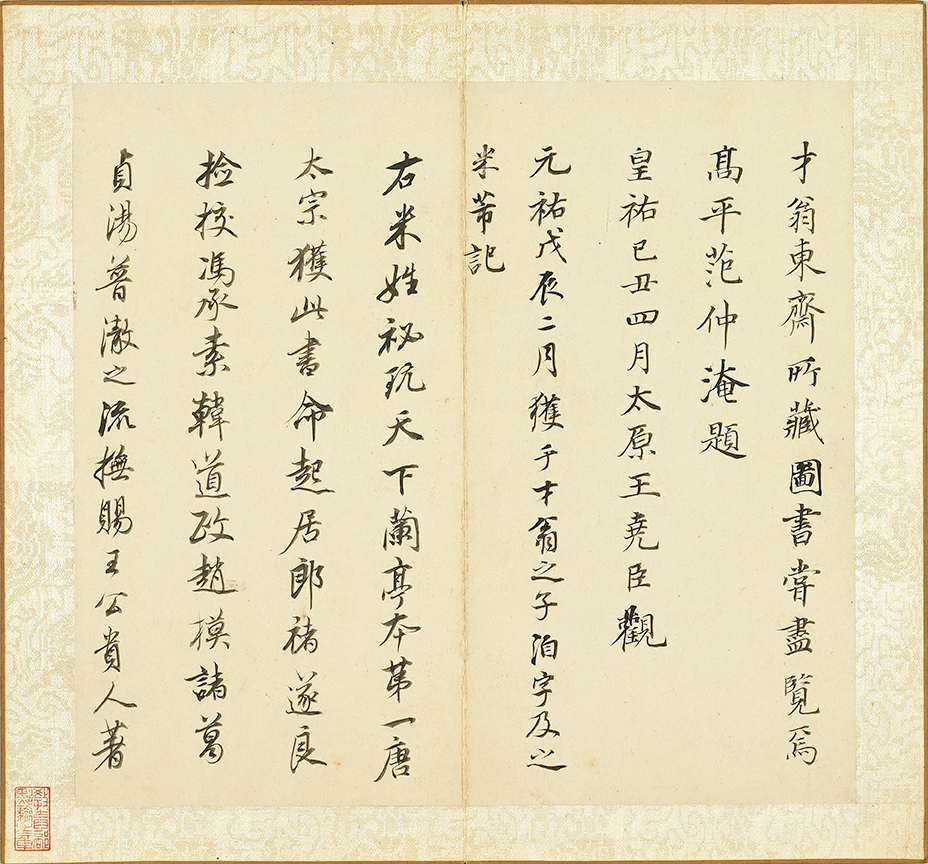

澎湃新聞獲悉,臺北故宮博物院每三個月輪換一次的專題陳列“筆墨見真章——臺北故宮博物院書法導賞”、“巨幅書畫”近日更換展件。新一期“筆墨見真章”展示唐懷仁《集圣教序》、宋蘇軾《書尺牘》、明董其昌《臨褚遂良蘭亭敘》、清王杰《臨書譜》等總計十六件古代書法珍品,揭示歷代書法發展的歷史脈絡。新一期“巨幅書畫”由北魏寫本《華嚴經》領銜,包括元胡廷暉 《蓬萊仙會圖》、明藍瑛《畫雪景》、清羅廷禧《畫百二十壽圖》等五件作品。

“筆墨見真章”

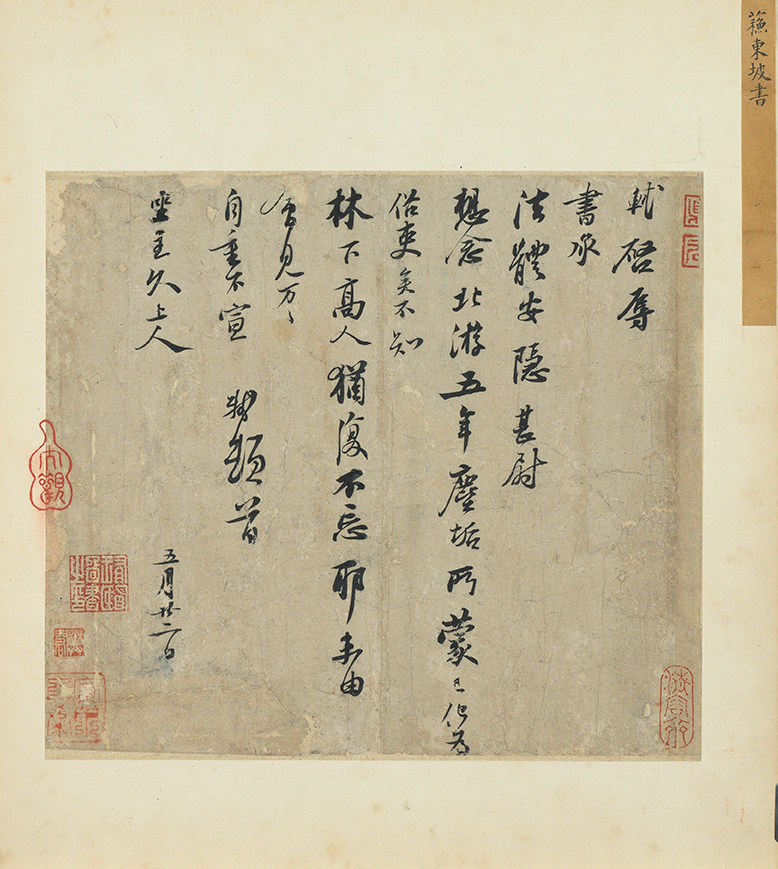

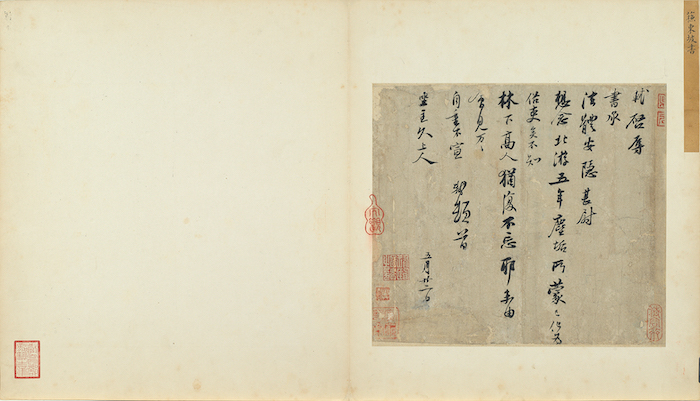

宋蘇軾 書尺牘(局部)

秦漢時代是書法發展的關鍵時期,一方面三代以來古文大篆書寫、銘刻分歧的現象,歸于統一,產生標準書體小篆;另方面春秋戰國時代萌芽的新興書體隸書,也在此際從篆書簡省蛻化成熟,發展為漢代通行的書體。由于時代潮流趨向簡便快捷,隸書又持續蛻變分化,遂有草書、行書和楷書的形成。書體遞變原非朝夕立就,因此進入魏晉南北朝之后,過渡型書風以及各體參雜的混合書風時而可見,顯示書體蛻變遷延歲月,方能在結構和筆法上建立自己的規律。

隋唐時代是另一個關鍵時期,政治統一帶來南北各地書風會流,筆法發展臻于完備,從此楷書成為歷代通行的書體。入宋以后,為保存前賢書法長遠流傳,刻帖日漸盛行。但是宋人并不以繼承傳統為足,書法取向表現個人情性、得其天趣。

元代繼起,轉而提倡復古,晉唐書法傳統得以延續。然而,不受傳統束縛的意念也活躍起來,至明代浮現縱橫跳脫的氣息。明人書法面貌至為紛雜,行草書尤其活潑自由,適與當時依循傳統法度者形成對比。其間突顯個性自成一格的書家,也走出實現自己的路徑,不為時代潮流所吞沒。

清代以降,三代秦漢古文篆隸陸續出土,堪稱是得天獨厚。在務實的學術風氣影響之下,清人摩挲碑版,從而與刻帖相互為用,書法發展的視野得以串聯古今,終能在篆書、隸書兩方面汲古創新,引領新方向。

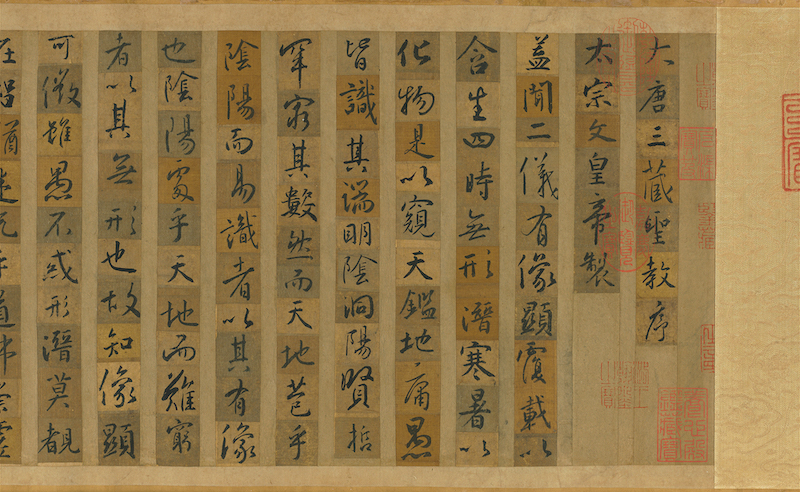

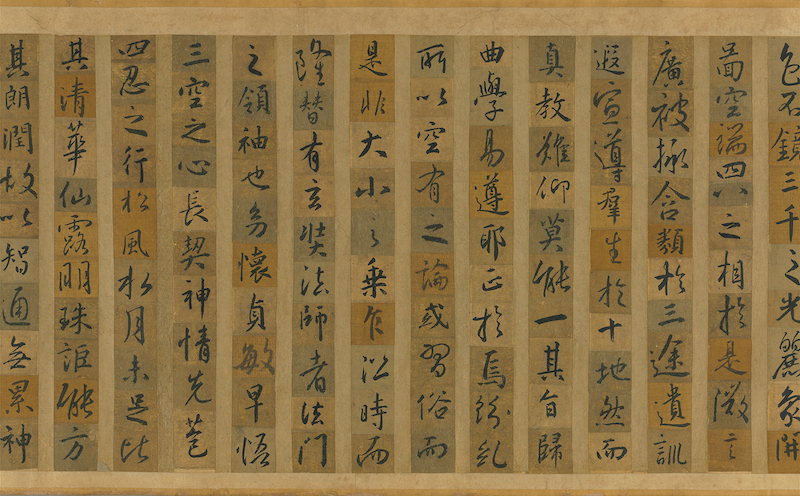

唐 懷仁《集圣教序》(局部)

唐 懷仁《集圣教序》(局部)

唐 懷仁《集圣教序》(局部)

唐 懷仁《集圣教序》(局部)

本幅《集圣教序》為后人臨仿之作,用筆、間架逼真傳神。書者先用不同顏色的紙、絹書寫,再拼接裝池為手卷形式,藉以凸顯集字的特色,甚具創意。

《集圣教序》乃唐僧懷仁(7世紀)奉太宗之命,彙集王羲之(303-361)行書遺墨,并于咸亨三年(672)刻制而成的碑文,為書史經典名作之一。

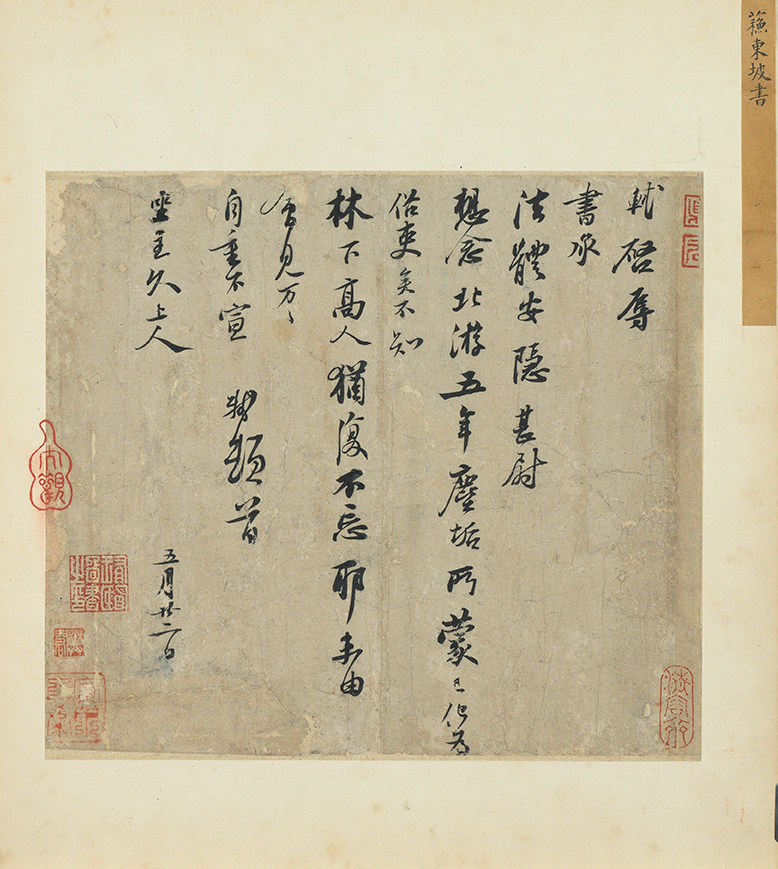

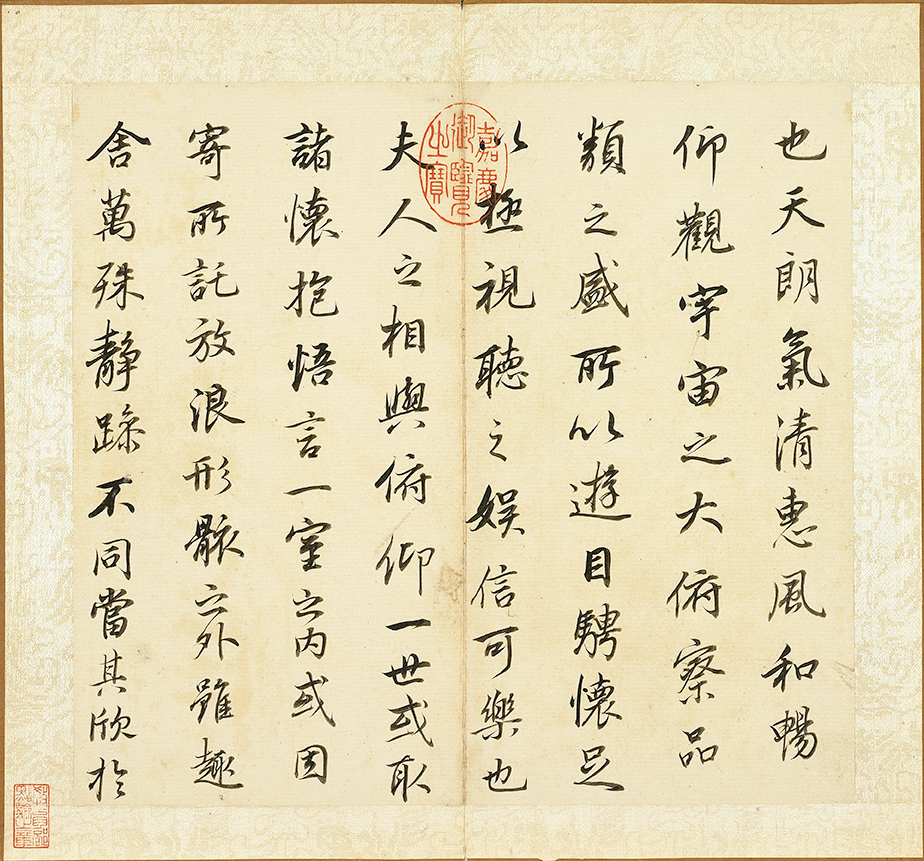

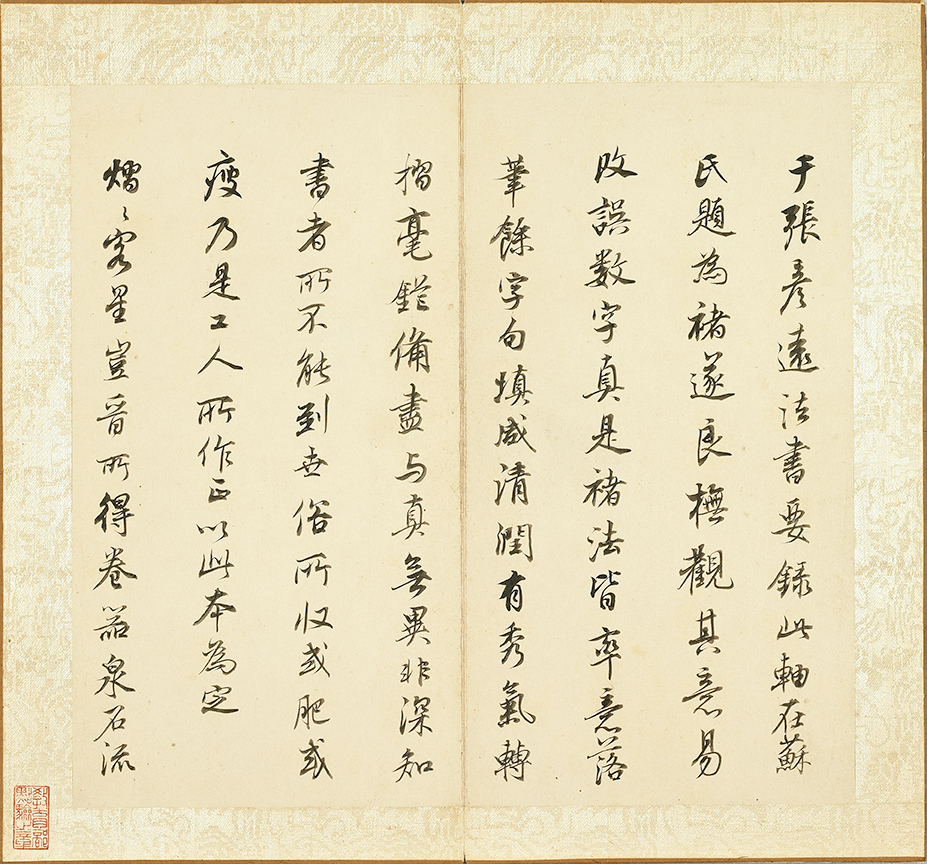

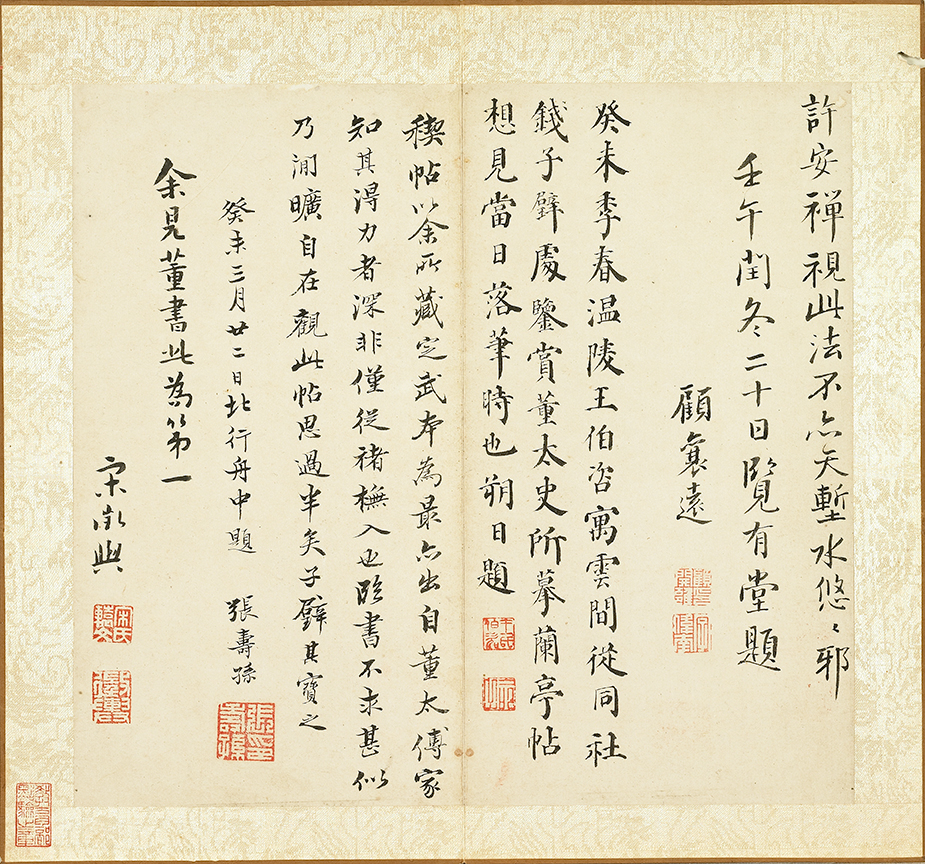

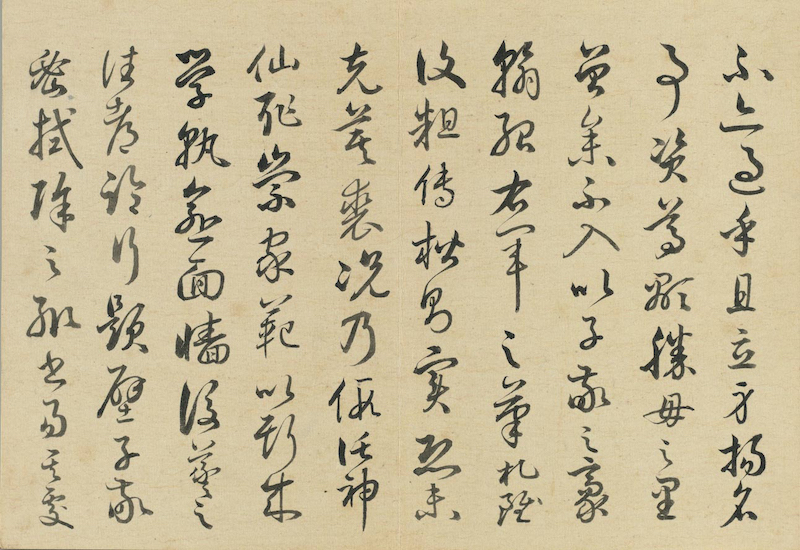

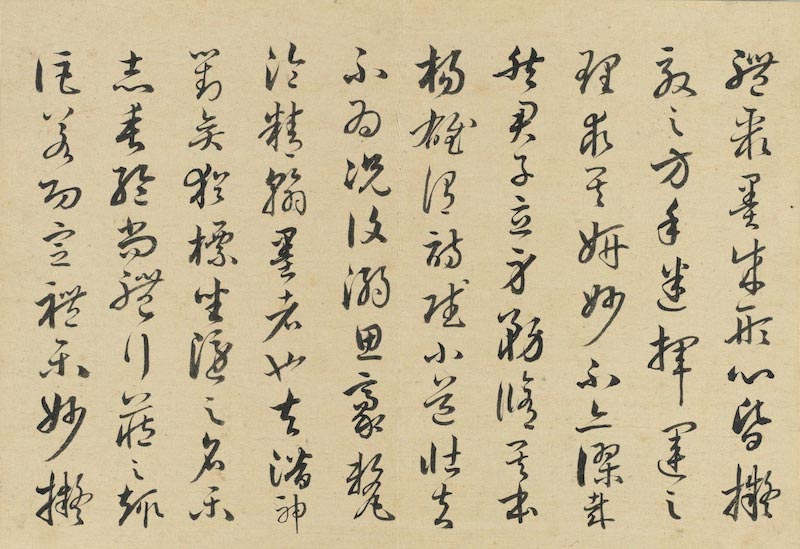

宋 蘇軾 書尺牘

宋 蘇軾 書尺牘(局部大圖)

蘇軾(1037-1101),字子瞻,號東坡居士,今四川眉山人。此札書與祥符寺僧可久,為當時著名詩僧。

據考本幅書于元豐二年(1079),距離開杭州北上已五寒暑,故謂“北游五年”,時任湖州太守。同年八月,因“烏臺詩案”入獄。此帖注重筆鋒的運用,用筆反映早年受《蘭亭序》之影響。

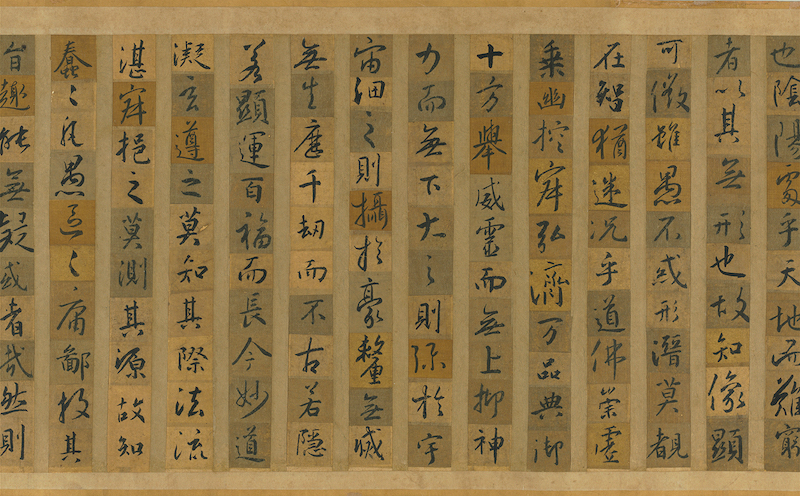

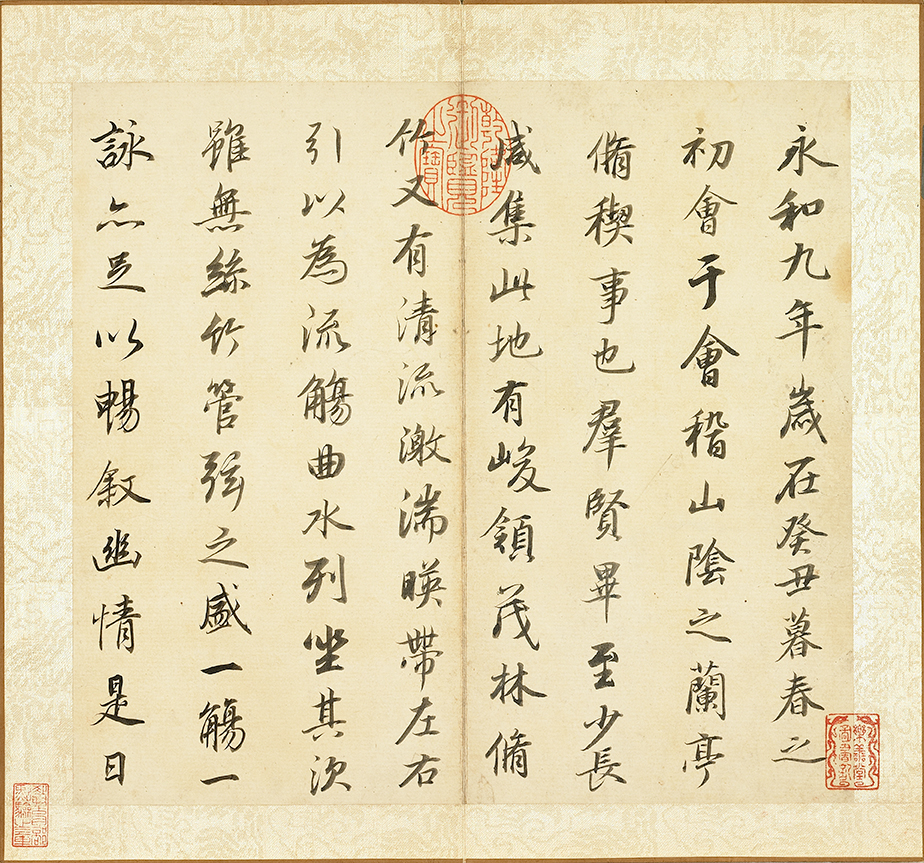

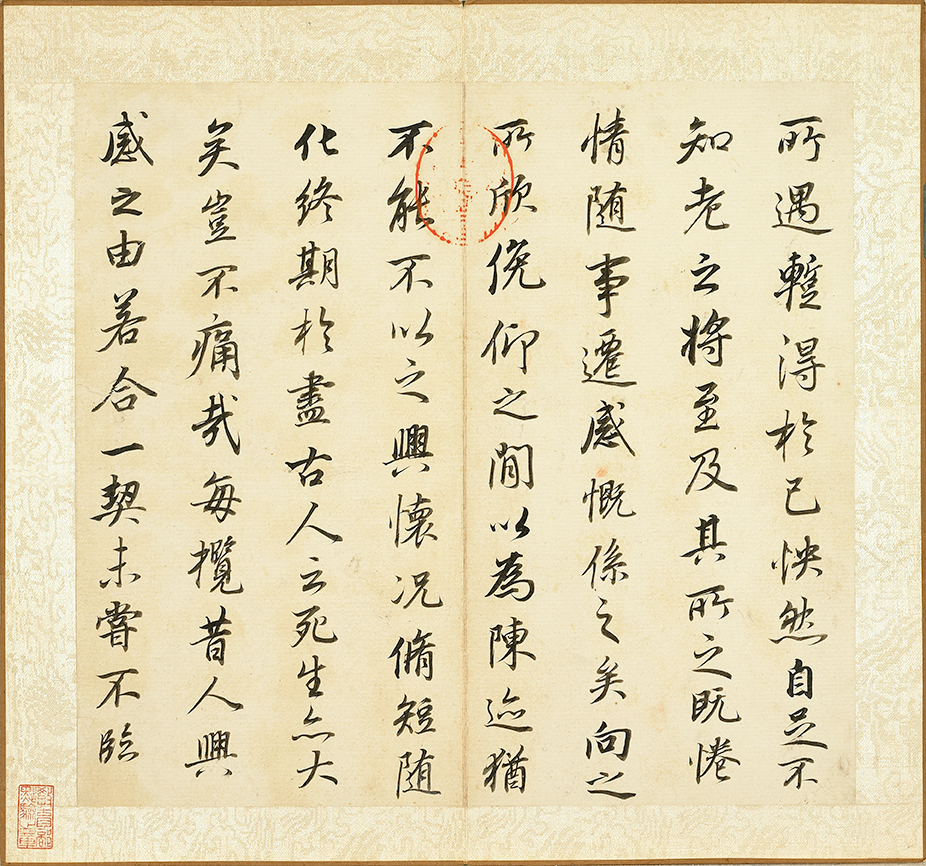

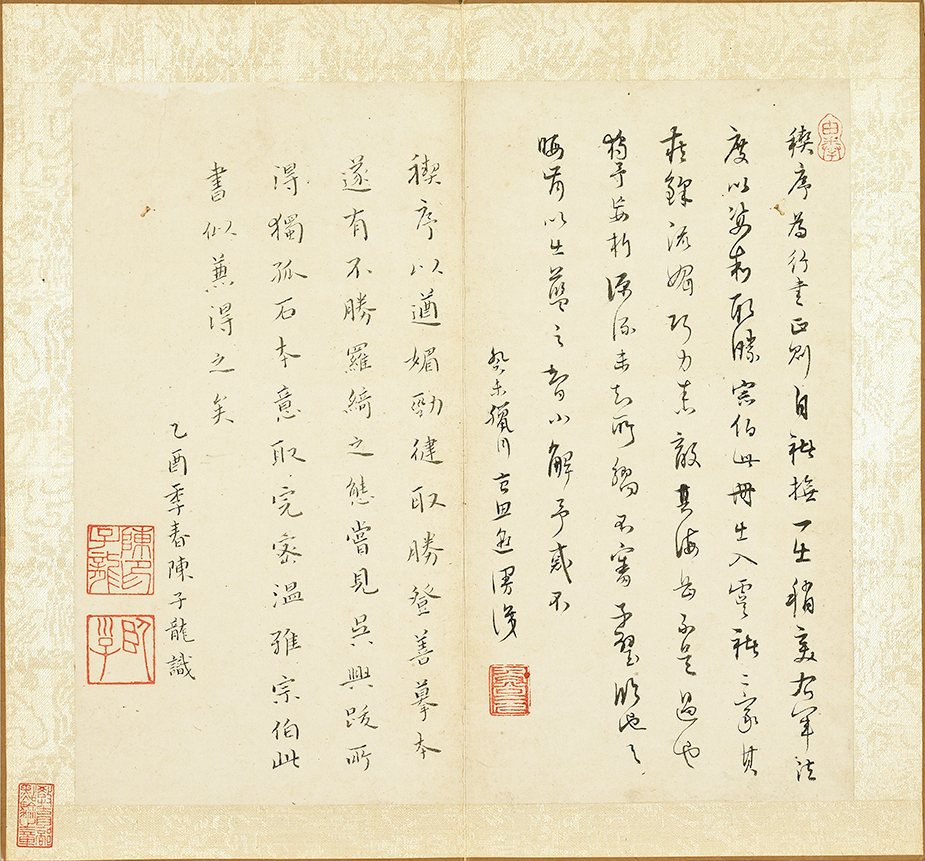

明 董其昌《臨褚遂良蘭亭敘》(局部)

明 董其昌《臨褚遂良蘭亭敘》(局部)

明 董其昌《臨褚遂良蘭亭敘》(局部)

明 董其昌《臨褚遂良蘭亭敘》(局部)

明 董其昌《臨褚遂良蘭亭敘》(局部)

明 董其昌《臨褚遂良蘭亭敘》(局部)

明 董其昌《臨褚遂良蘭亭敘》(局部)

明 董其昌《臨褚遂良蘭亭敘》(局部)

明 董其昌《臨褚遂良蘭亭敘》(局部)

明 董其昌《臨褚遂良蘭亭敘》(局部)

明 董其昌《臨褚遂良蘭亭敘》(局部)

明 董其昌《臨褚遂良蘭亭敘》(局部)

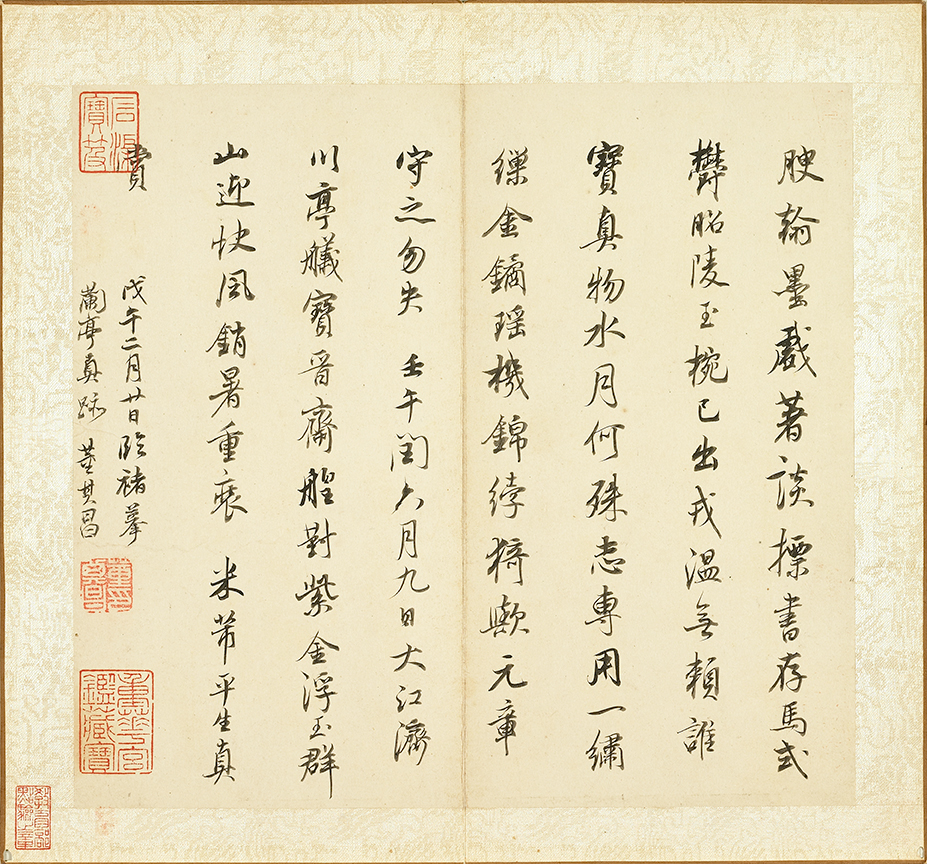

董其昌(1555-1636),字玄宰,號思白,江蘇華亭人。萬歷十七年(1589)進士,卒謚文敏。

董氏受《蘭亭序》影響頗深,據傳每至暮春禊日都要臨寫一過,足見其對書圣書法的尊重與喜好。此冊書法用筆流暢輕快,結字亦與原帖相近,深得臨池要領,明人宋徵輿(1618-1667)譽為“董書第一”。

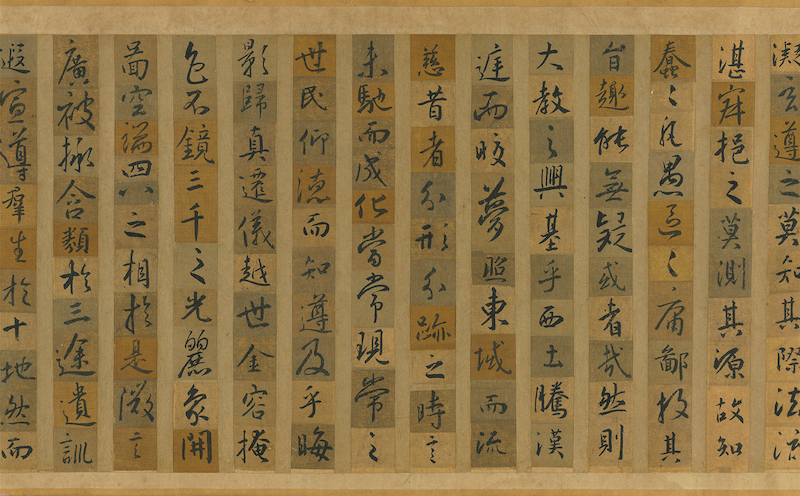

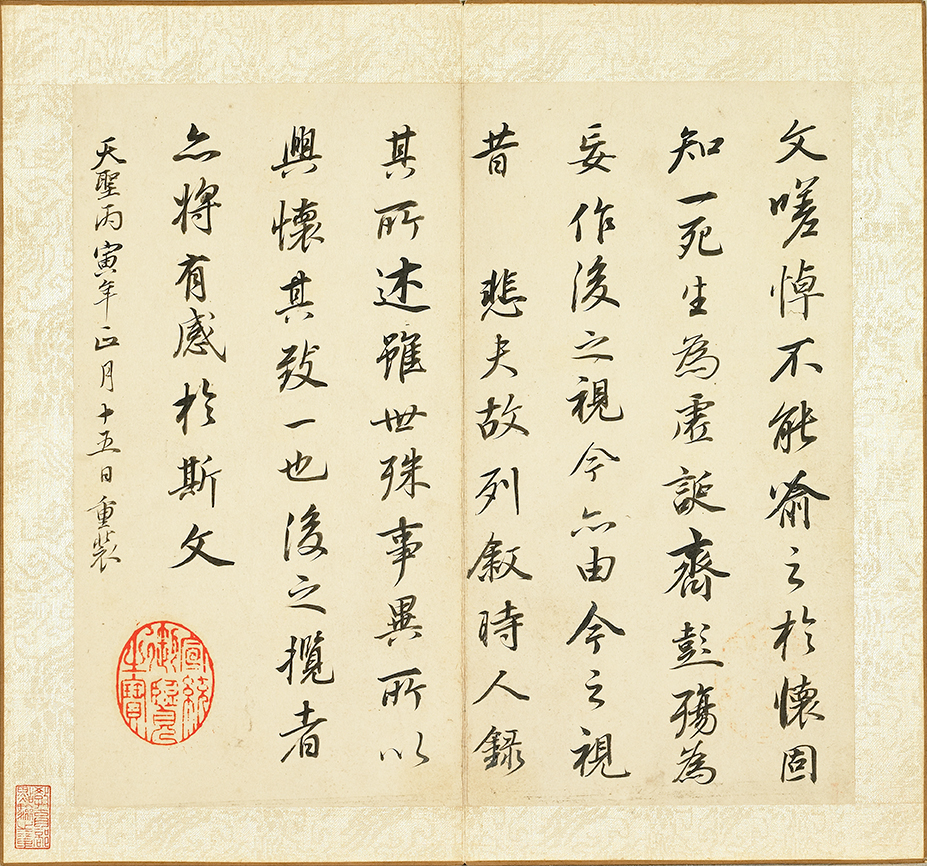

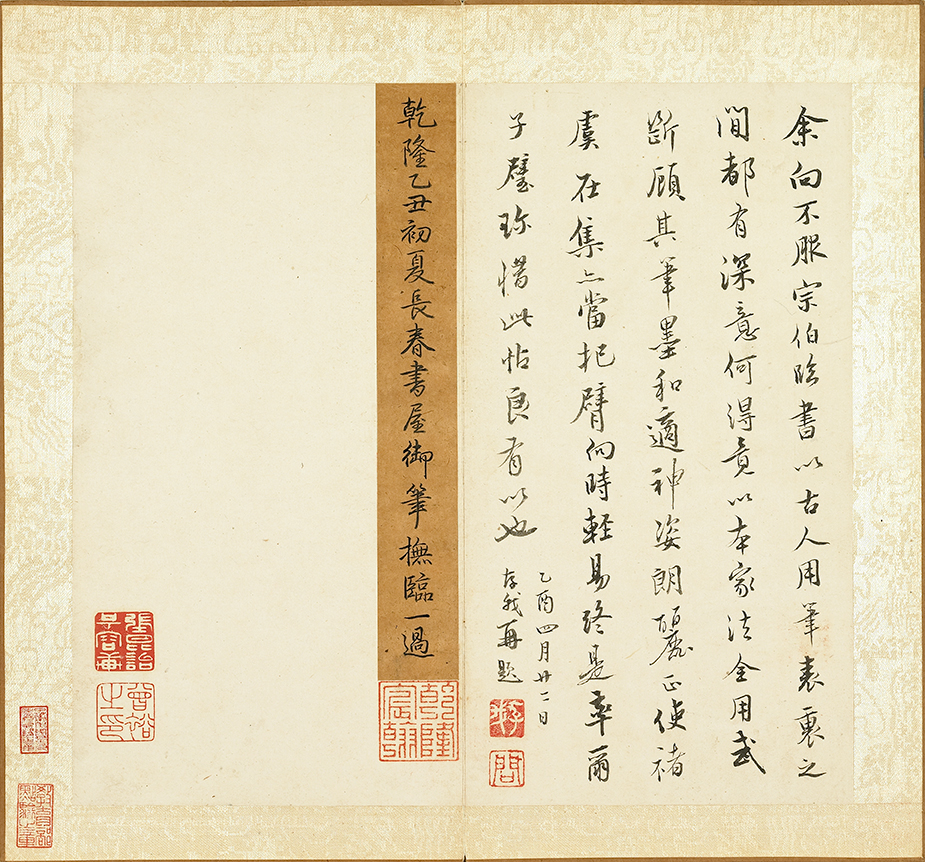

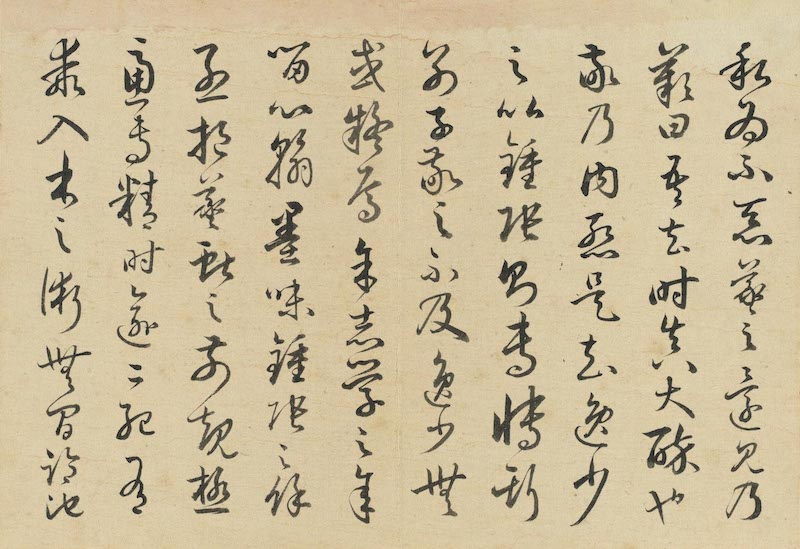

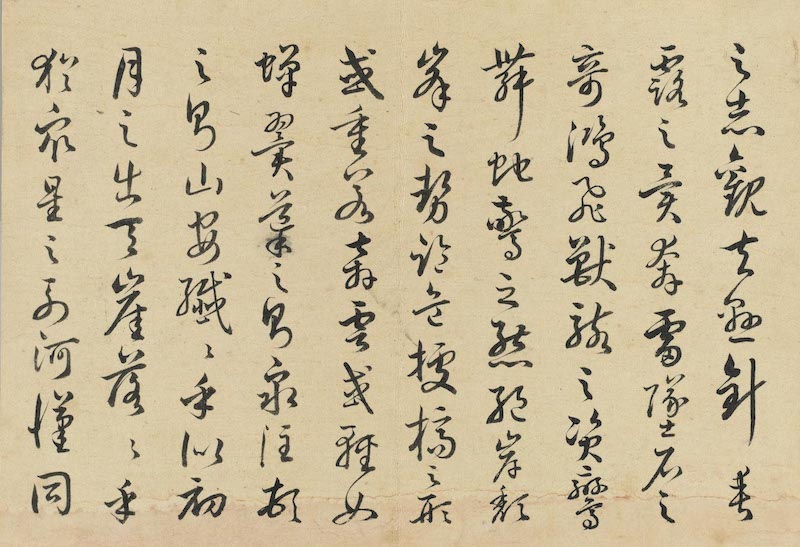

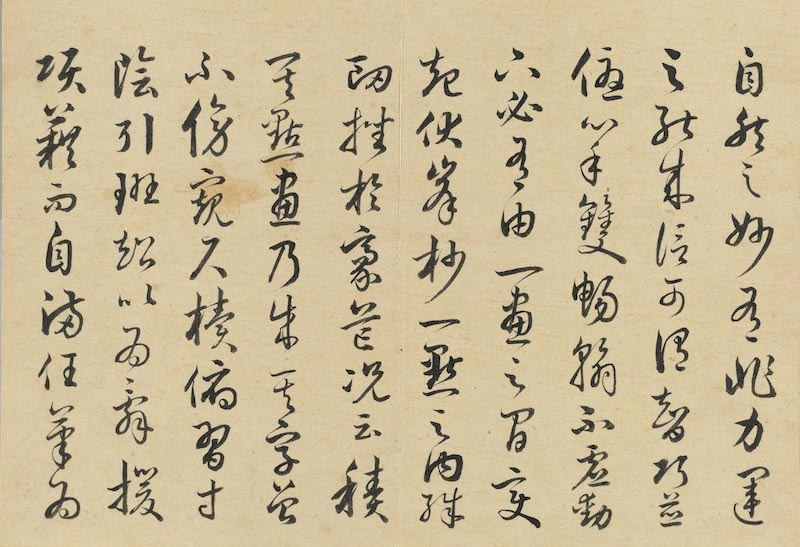

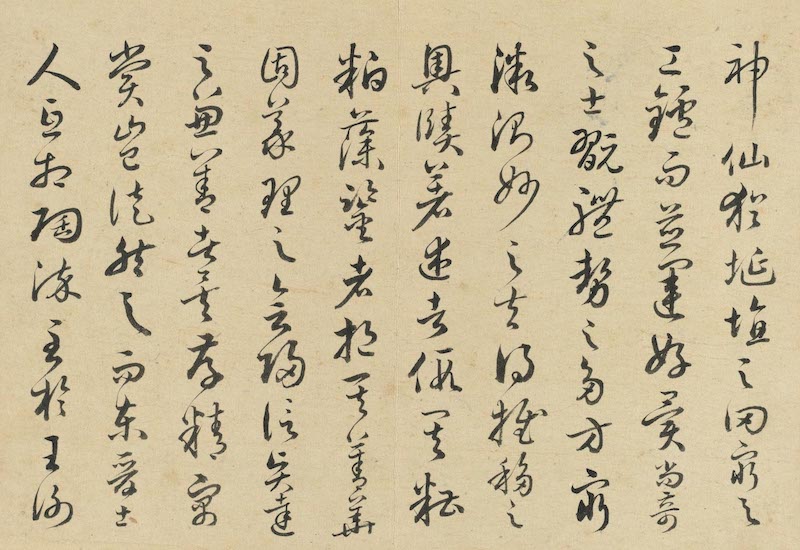

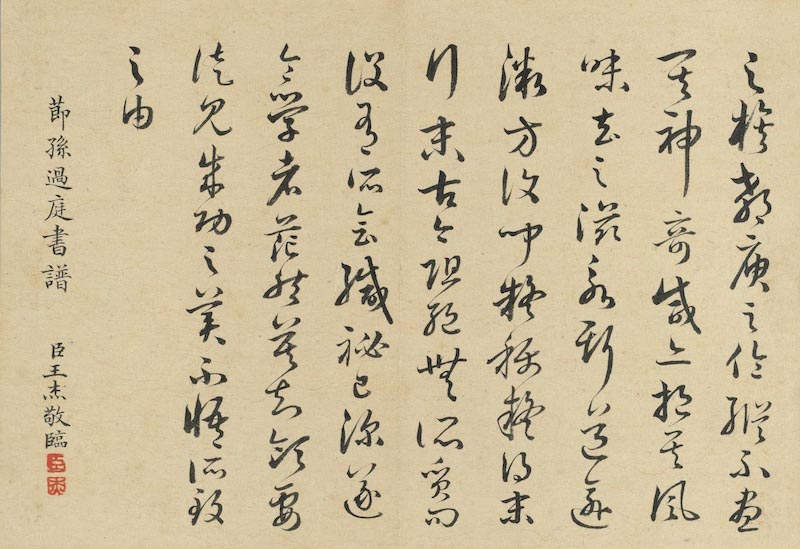

清 王杰 《臨書譜》(局部)

清 王杰 《臨書譜》(局部)

清 王杰 《臨書譜》(局部)

清 王杰 《臨書譜》(局部)

清 王杰 《臨書譜》(局部)

清 王杰 《臨書譜》(局部)

清 王杰 《臨書譜》(局部)

清 王杰 《臨書譜》(局部)

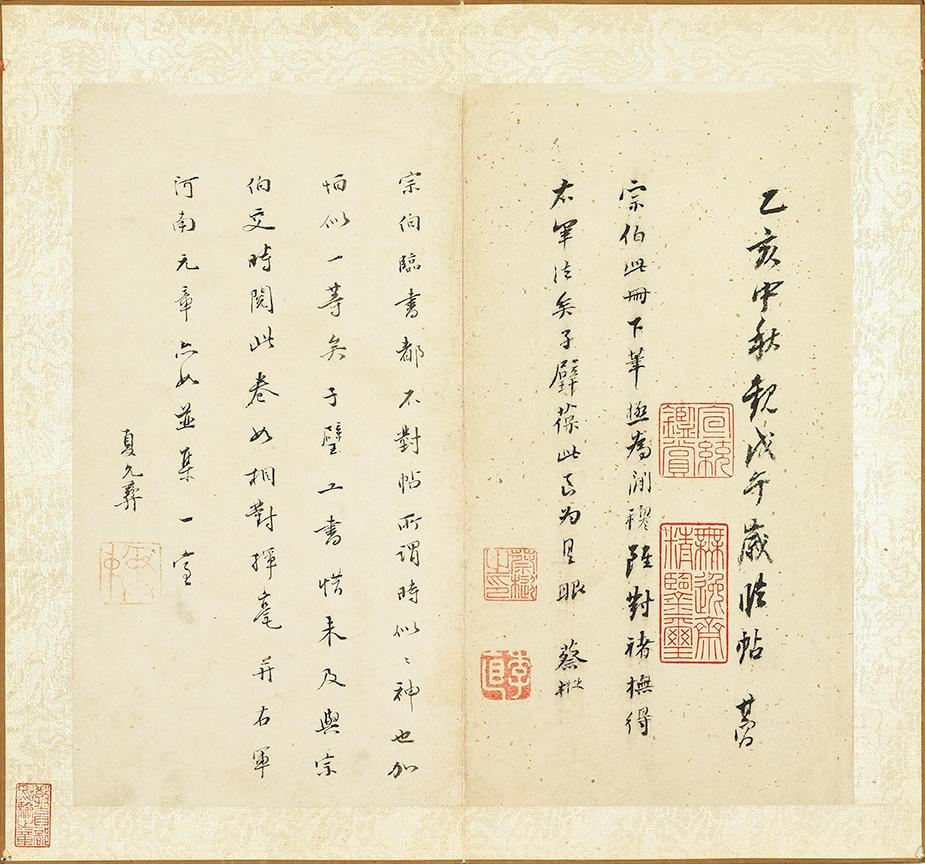

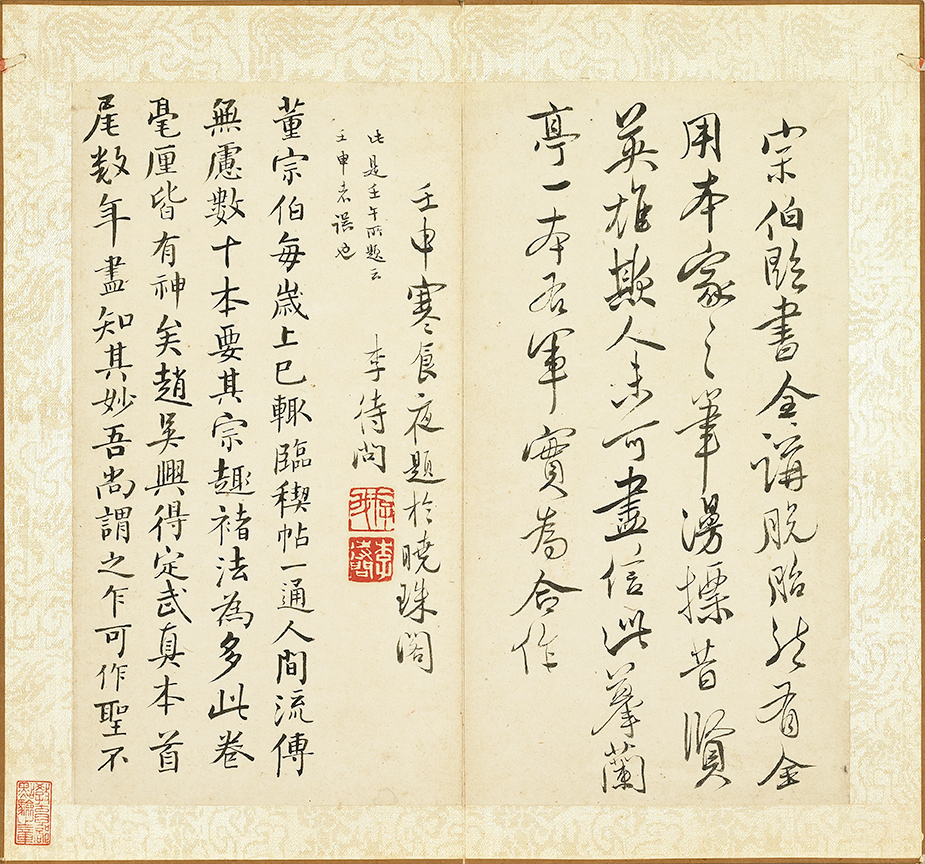

王杰(1725-1805),字偉人,陜西韓城縣人。乾隆二十六年(1761)狀元,官至東閣大學士,有“陜西第一名臣”之美譽。

本幅自言節臨孫過庭《書譜》,行列位置雖不完全依照原文,然其點畫、字形與原帖十分相似,應是對臨之作。全篇用筆、間架較原帖趨于保守謹慎,唯仍深得晉唐人筆法遺意,布局疏朗從容,清秀雋永。

“巨幅書畫”

臺北故宮專為那些因超大尺幅平日無法在一般展柜中陳列的展品修建了專用展廳,這就是臺北故宮的202陳列室的“巨幅書畫”展覽。每隔三月,這里就會更換一批展品。近日,202陳列室又換了一批巨幅書畫。

本期巨幅書畫專題陳列,由北魏寫本《華嚴經》領銜,包括胡廷暉《蓬萊仙會圖》、藍瑛《雪景》、羅廷禧《百二十壽圖》、高其佩《江山春靄》5件書畫作品。

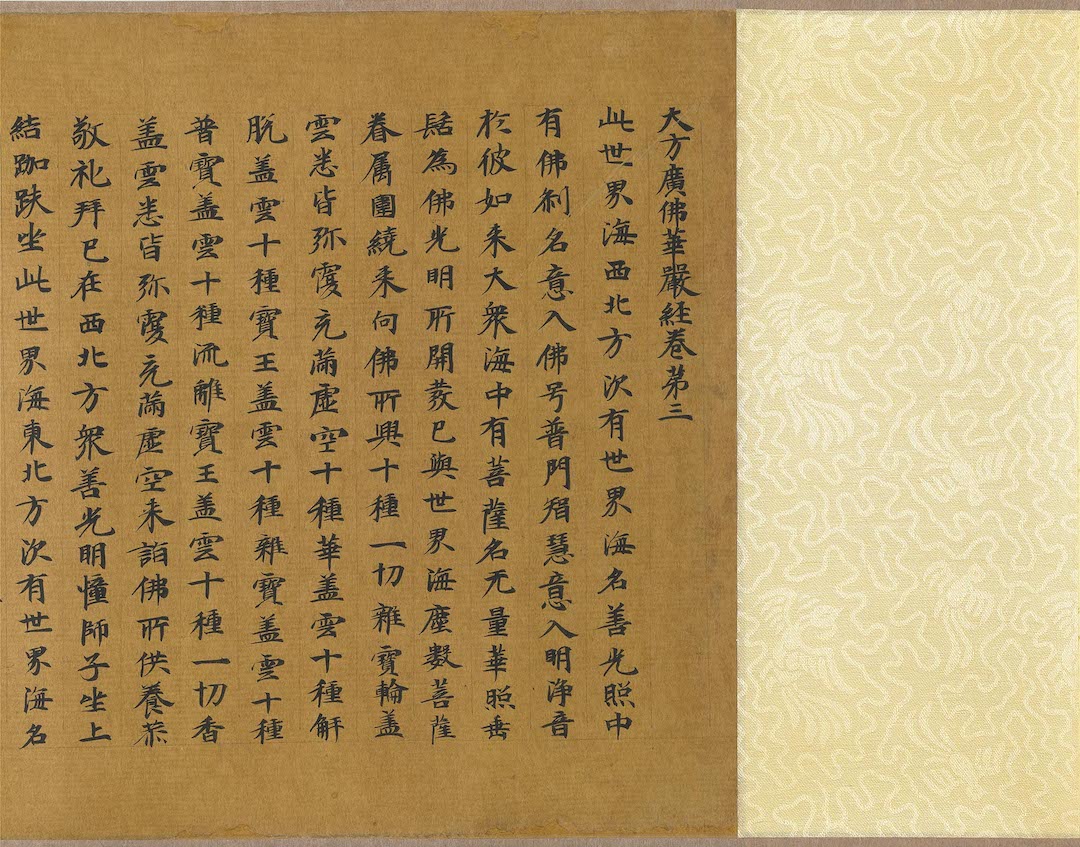

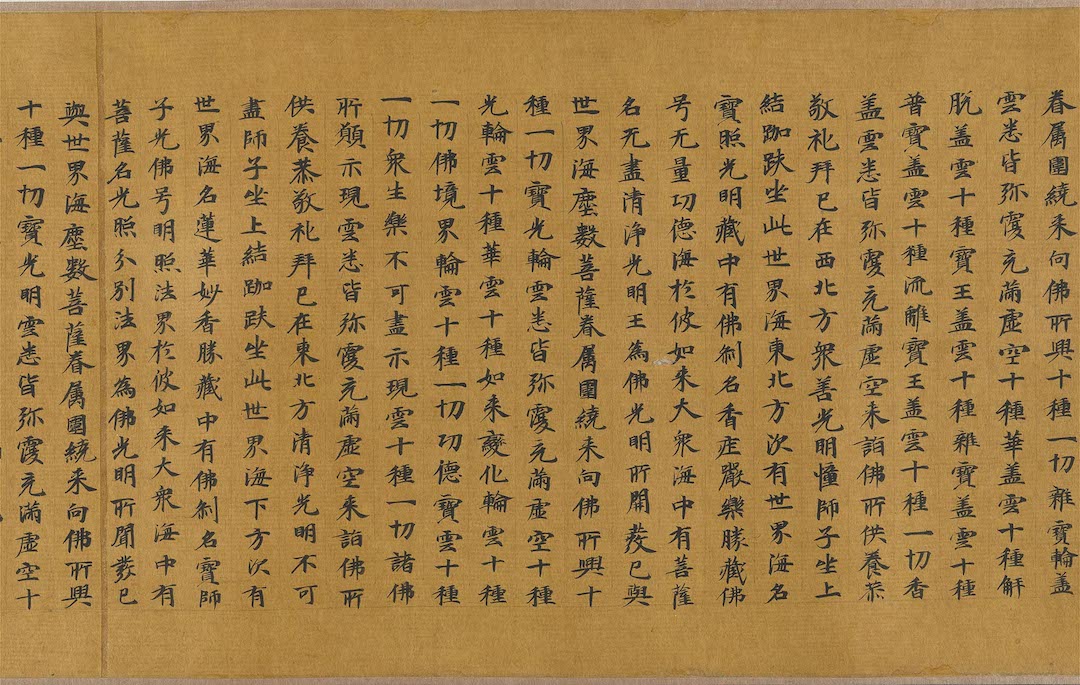

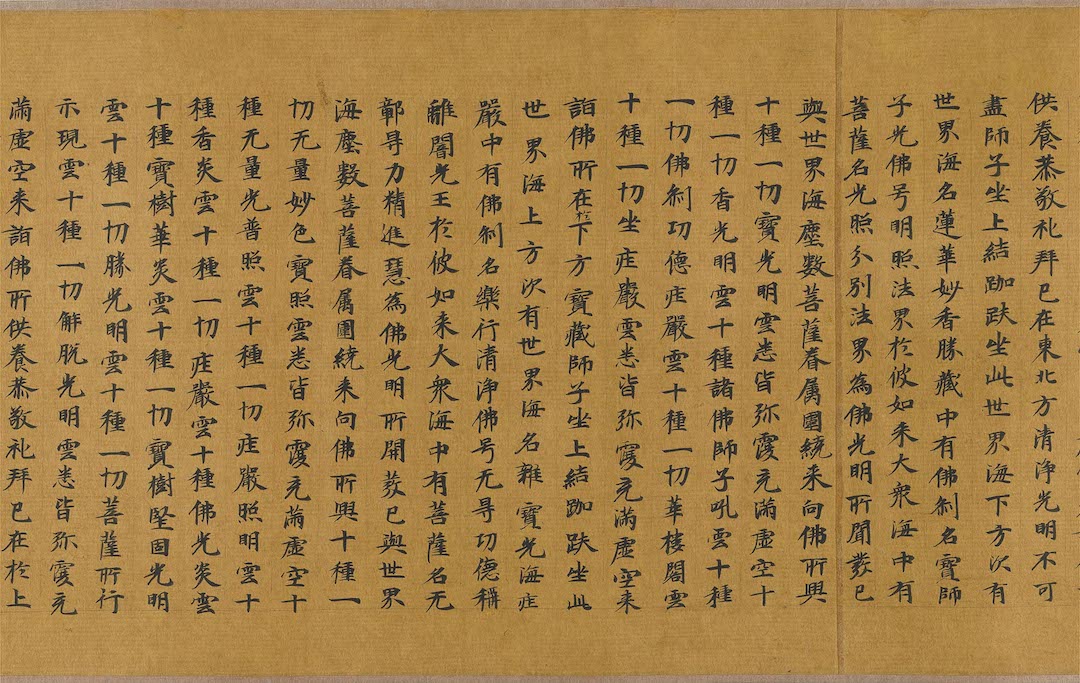

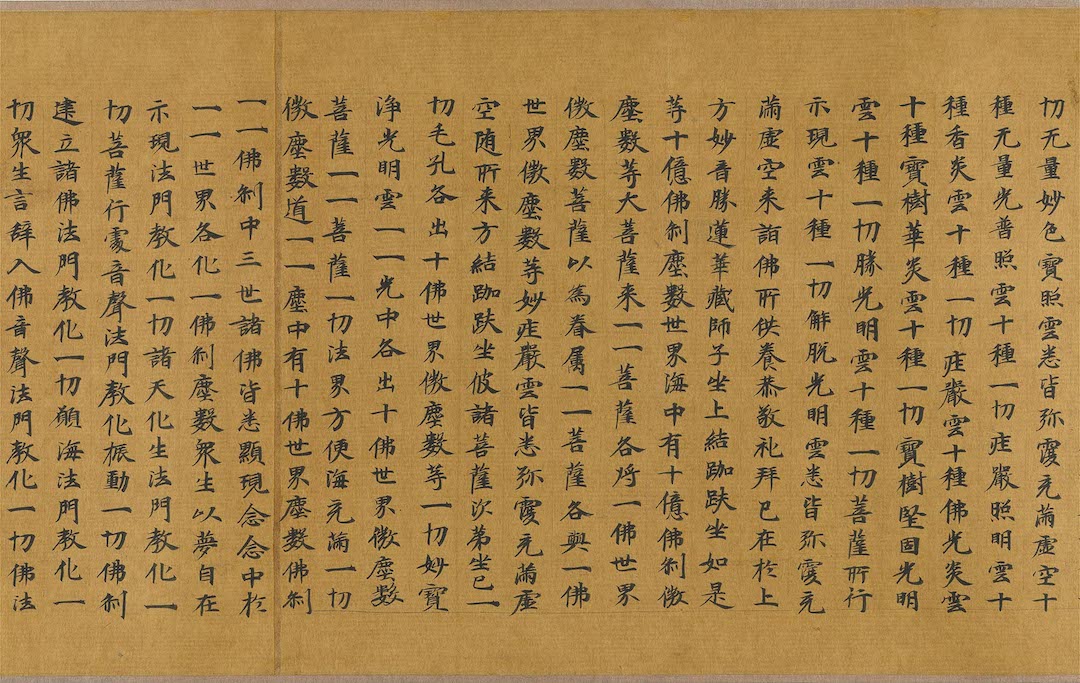

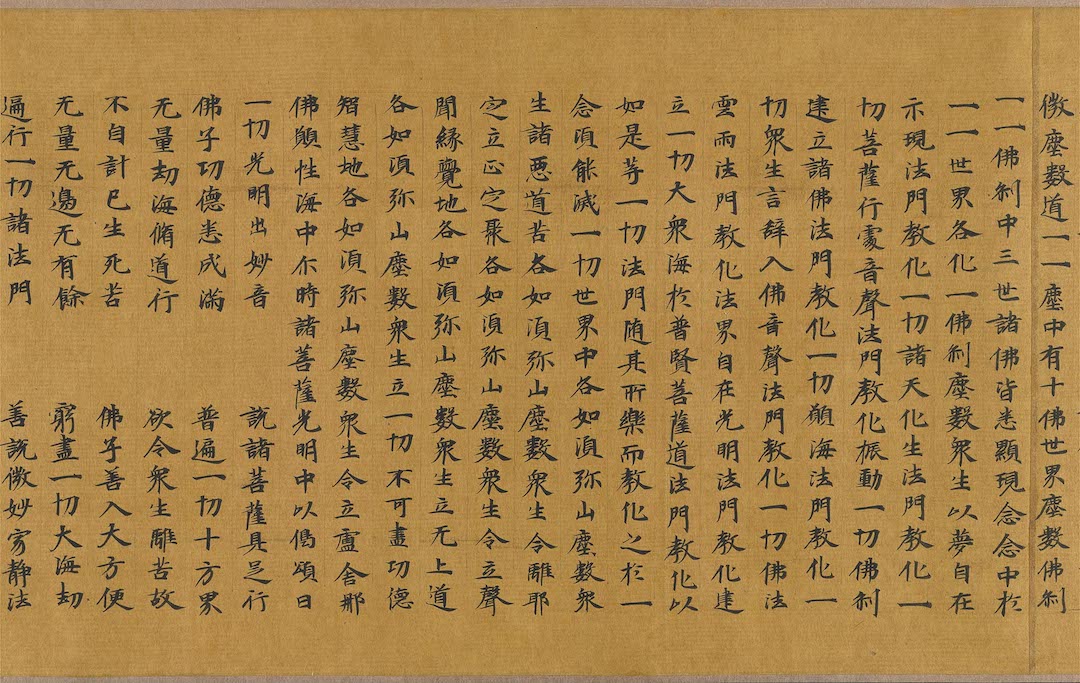

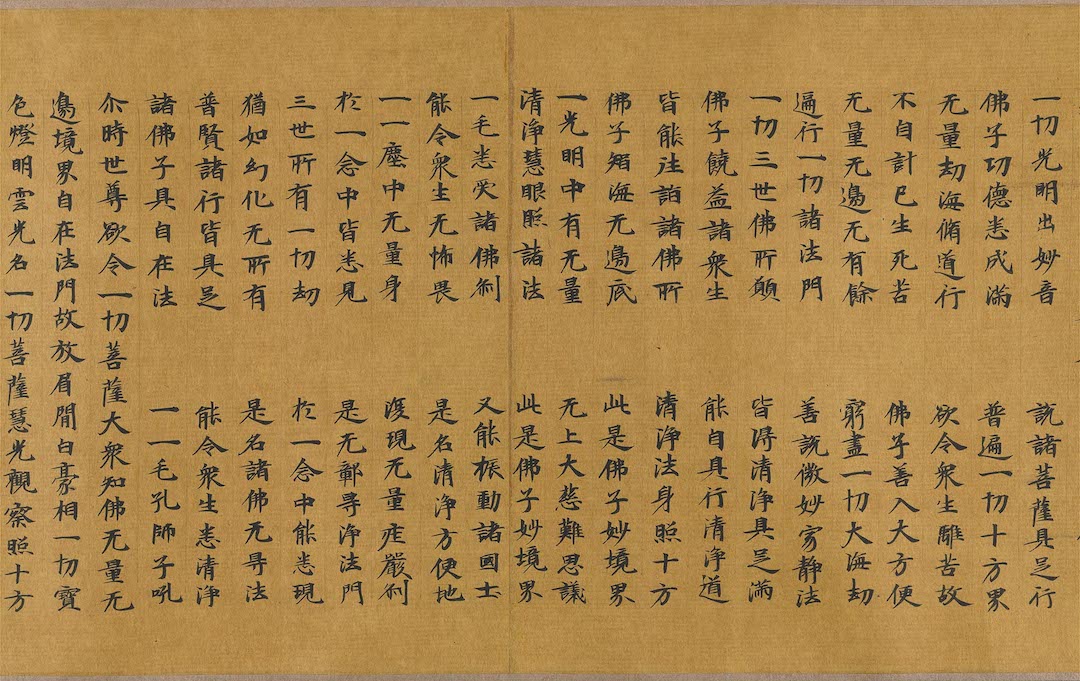

北魏人寫《華嚴經卷》(局部)

北魏人寫《華嚴經卷》(局部)

北魏人寫《華嚴經卷》(局部)

北魏人寫《華嚴經卷》(局部)

北魏人寫《華嚴經卷》(局部)

北魏人寫《華嚴經卷》(局部)

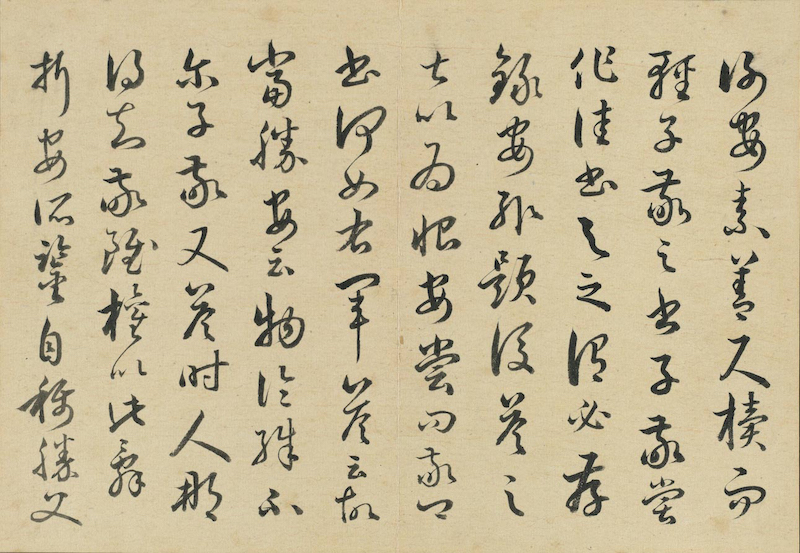

本幅《華嚴經卷》作者、年代不詳,據拖尾曾熙(1861-1930)題跋訂為北魏人書,原為向燊(1864-1928)收藏。全篇六千六百余字,氣韻連貫,首尾一致,用筆間架得與碑刻書法互證。

向燊,字樂穀,號抱蜀子,湖南衡山縣人。與曾熙情同莫逆,亦是親家,晚年以鬻書海上維生。

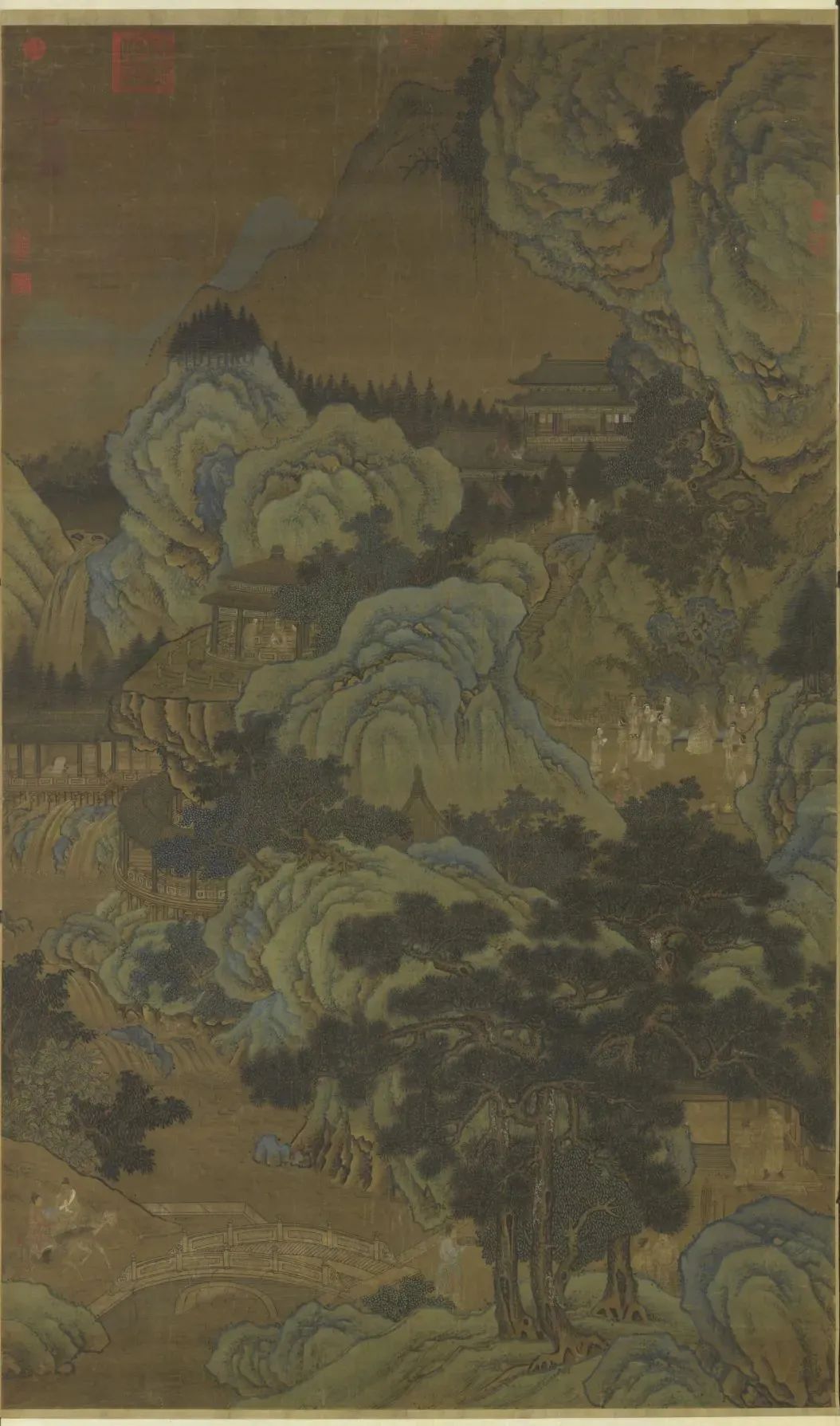

元 胡廷暉 《蓬萊仙會圖》 絹本設色

胡廷暉,生卒不詳,吳興(今浙江湖州)人,與趙孟頫同里。胡廷暉所畫青綠山水及花鳥,甚精密,尤善補畫,技藝高超。從他的創作往往不署自己的名款,僅鈐蓋個人印章來看,可能是一個畫工而非文士,因為這種落款方式是元至明初畫工的習慣。據吳升《大觀錄》記載:胡廷暉曾被趙孟頫請到家中為其補全李昭道《摘瓜圖》,后來他憑記憶默寫了一幅,以至達到亂真的地步,使趙孟頫大為驚訝。

本幅繪仙山之中,飛瀑傾瀉而下。亭臺樓閣沿著山勢而建。石徑上、殿閣中,仙人影影綽綽。山石均先用粗筆鉤繪輪廓,再以細筆作皴。暈染石青、石綠以外,更佐以泥金,賦彩金碧輝煌,益增仙境之佳妙。

明 藍瑛 《雪景圖》 絹本設色

藍瑛(1585-1664),明代杰出畫家,字田叔,號蝶叟,晚號石頭陀、山公、萬篆阿主者、西湖研民,又號東郭老農,所居榜額曰“城曲茅堂” ,錢塘(今浙江杭州)人,是浙派后期代表畫家之一。

圖繪雪霽后之景,松木桿粗遒勁,小道蜿蜒向上,山谷中數座小屋隱現,屋頂山中白雪靄靄,呈現出一個雪后清朗世界。此幅自言仿范寬,而圖勢極盡蜿蜒,是田叔自家之法。

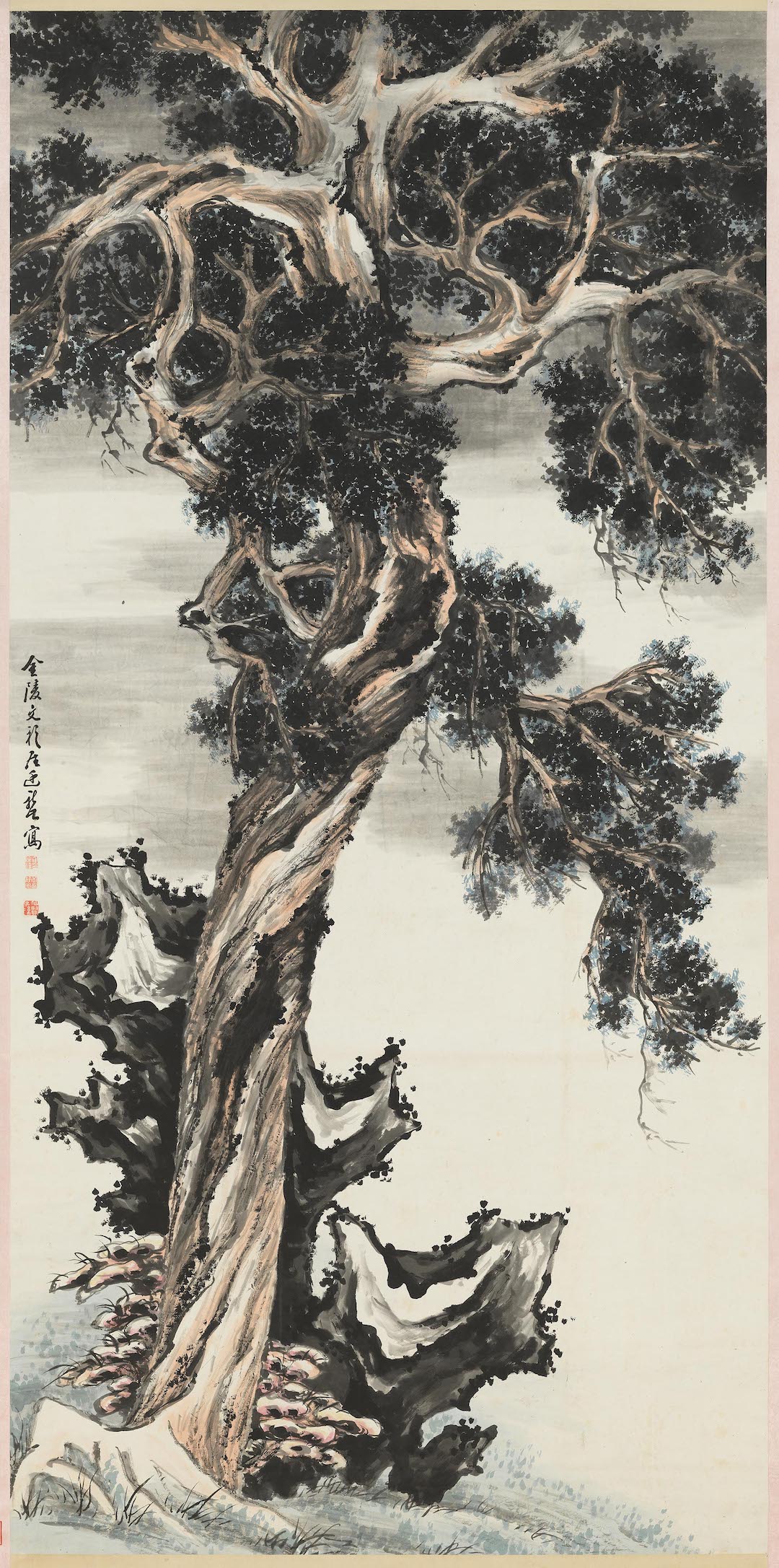

清 羅廷禧 畫《百二十壽圖軸》

本幅畫擎天巨柏一株,下作二石,諧音一百(柏)二十(二石);柏樹根部彩繪靈芝點綴,寓意祝賀觀者吉祥、長壽。圖式與臺北故宮博物院藏王幼學(活動于十八世紀)《畫瑞樹圖》相近,可見其來有自。

羅廷禧,畫史無傳,自款金陵(今南京市)人。研究指出,其人應活動于嘉慶至道光年間。

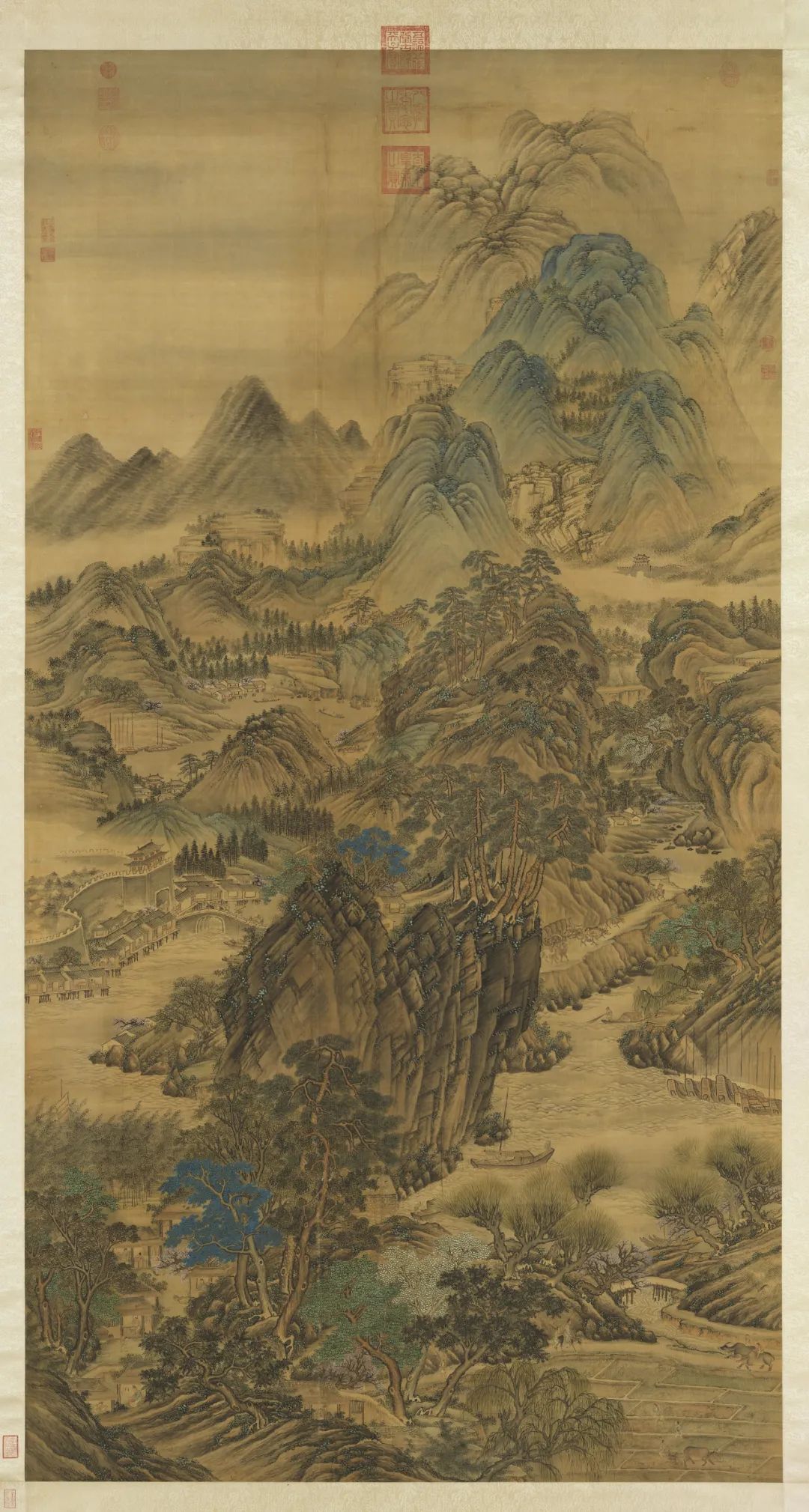

清 高其佩 《江山春靄圖》 絹本設色

高其佩(1660年—1734年),一作(1672年—1734年),字韋之,號且園、南村、書且道人,別號頗多,另有山海關外人、創匠等。鐵嶺人,漢軍鑲黃旗人。清代官員、畫家,指畫的開山祖師。康熙時以蔭由宿州知州遷四川按察使,雍正間擢都統,后罷去。工詩善畫,所繪人物山水,均蒼渾沉厚,尤善指畫,晚年遂不再用筆。

本幅畫重山疊嶂,草木蒼翠鬱茂,遠山腰際春靄繚繞,寺閣錯落其間,溪上泊櫂連檣,農人耕作田疇,春意正興。全幅布景錯落有致,用筆秀勁凝重,墨色敷彩濃淡有致,蒼厚明潤,足證寫景功力。

展覽清單

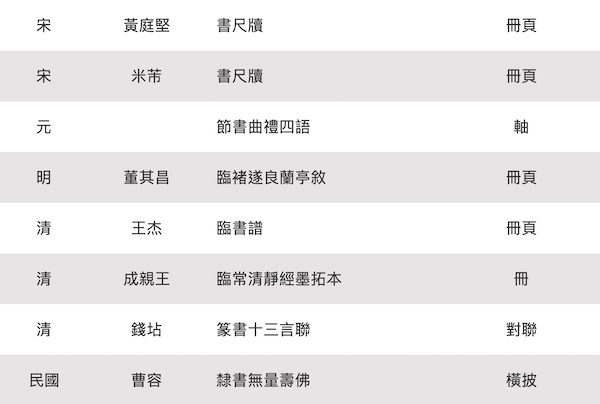

“筆墨見真章”

巨幅書畫

(本文據臺北故宮博物院官網資料及其它相關資料綜合整理)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司