- +1

往事| 高劍父曾這樣繪寫淞滬抗戰:烈焰與上海斷壁殘垣之痛

1932年,“一·二八”淞滬抗戰在上海爆發,嶺南畫派創始人高劍父因戰禍而被迫流離失所,終于舉室遷返羊城,離開了創業、創作和斷斷續續生活將近有十年時間的上海,從此重新以嶺南為其藝術活動中心。而其傳世以第一次淞滬戰爭為時事背景的《東戰場的烈焰圖》軸,正是創作于背井離滬不久的廣州城北春睡畫院。

嶺南畫派創始人高劍父、高奇峰兄弟于辛亥革命后來滬從事美術創作與美術商業活動,樹立“折衷畫派”旗號。其創辦具有反袁世凱政治色彩,并有知名畫家黃賓虹等參與的《真相畫報》,開設經營美術用品與出版美術圖冊的“審美書館”,延請月份牌畫家鄭曼陀乃至來滬打拼的徐悲鴻繪制美人月份牌畫,更與海派畫壇領袖吳昌碩等切磋藝術,無不跟上海為其搭建嘗試將藝術品商業化運作與充分施展變革繪畫才藝的寬松平臺有關。換言之,上海是其開啟流派的創業制高點。

1932年“一·二八事變”,高劍父虹口寓所為日軍炸毀,他中止在印度美術訪問返滬創作現實題材作品《淞滬浩劫圖》以示抗議并從此回到羊城。此后由柳亞子任上海通志館館長推出的《上海研究資料續集》“近代名人在上海”,僅收錄龔自珍、詹天佑、康有為、杜威、羅素等17位已故中外名人事略,但1933年底經滬擬赴柏林參加中德美術展而遽逝于大華醫院的高奇峰竟名列其間,足見人們對其滬上從藝生涯的系念。近年,滬粵兩地文史館聯袂舉辦海派與嶺南畫派比較展暨研討會;廣州美術學院又舉行“嶺南畫派在上海”史料文獻展暨國際學術研討會,許多重要藝壇往事被重新披露而浮現水面。

高劍父一行當初是得廣東省府贊助資金來滬創辦《真相畫報》的,社址位于跟當年“嶺南文壇四家”之一黃節、鄧實設立滬上“神州國光社”同一條弄堂的福州路東首惠福里,創刊號日期為1912年6月5日,抵今整整一百年。畫報內容頗具嶺南情調如“文苑”刊登“辛亥廣州竹枝詞”,“時事畫”以粵港紀事居多;“美術畫”多出自二高手筆,“新畫法”則為嶺南畫派另一創始者陳樹人獨家專欄;發刊詞作者系與高氏同為辛亥革命前廣州支那暗殺團員、1912年與黃節在穗創辦伸張民權、發揚民義的《天民日報》的謝英伯;“中國古今名畫選”作者有參與廣州《時事畫報》并應邀來滬協辦《真相畫報》的畫家鄭侶泉,私淑海派畫家錢慧安的馮潤芝和粵裔“情僧”蘇曼殊等;“滑稽畫”、“寓言畫”等漫畫,除前期由旅滬著名漫畫家馬星馳擔當,此后也假手鄭、馮等粵籍畫家;文學作品多由粵滬南社社員撰稿。

以往學術界認定高氏兄弟大約1912年初到滬,故2012年為嶺南畫派百年華誕。但最新研究表明,他們似乎早于1911年下半年就已前往上海,這由當年在滬上《天鐸報》任筆政、后有“國民黨軍機大臣”與“蔣介石的文膽”之稱的陳布雷回憶錄為證;而高劍父的《真相畫報》第10期確曾由《天鐸報》主編李懷霜題簽,可見其中因緣際會的交游關系。陳布雷還提及高劍父與柳亞子同為南社成員,此說同樣為新近發現高劍父簽署1921年介紹粵籍學者吳秉鈞的一紙入社書證實。因同署介紹人均為在滬南社成員且曾助高氏《真相畫報》創刊一臂之力的黃賓虹、謝英伯和蔡守。而高劍父南社身份的取得,很顯然跟他當初滬上結交上述志同道合者的經歷有直接關聯。也因此,《真相畫報》戰斗性旗幟鮮明,筆鋒犀利,這由辦刊宗旨“監督共和政治,調查民生狀態,獎進社會主義,輸入世界智識”足可想見;而“出世之緣起”談及執筆“皆民國成立曾與組織之人,今以秘密黨之資格轉而秉在野黨之筆政”,表明有足夠監督現行政治體制的督察權和話語權。像政治諷刺漫畫《聽其言觀其行》、《民國借債之痛史》、《所謂安內之鎮撫》,等等,鋒芒直指袁世凱政府,堪與同時于右任創辦滬上《民立畫報》斗爭性等量齊觀。

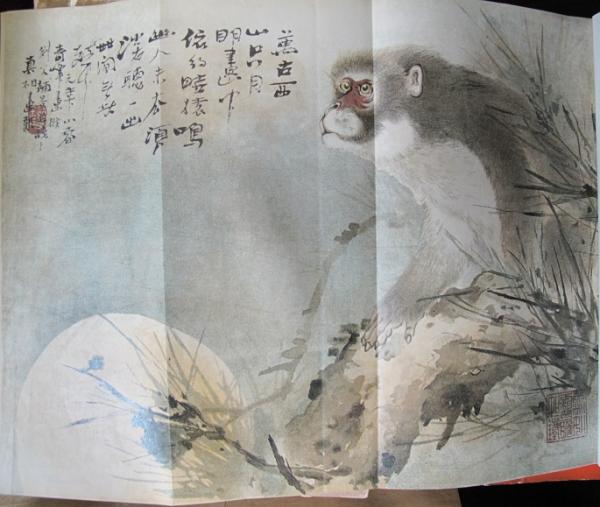

因而高氏當年繪制及其《真相畫報》發表作困獸斗狀系列猿猴圖政治指向不言而喻,顯而易見;特別袁世凱死后的《松猿圖》,很容易令人望圖生義理解為“送袁圖”而忍俊不禁。其實,將政治傾向或政治意識潛移默化運用到繪畫層面,在于血氣方剛并曾擔任過廣州支那暗殺團長,領導刺殺新任廣州將軍鳳山的高劍父而言由來已久。早在辛亥革命前的1910年,臺灣著名抗日愛國詩人丘逢甲《二高行贈劍父奇峰兄弟》詩,就曾對其繪畫戰斗激情深表贊許。所謂“嶺南今日論畫手,二高杰出高于時;渡海歸來筆尤變,丹青著手生瑰奇。中國睡獅今已醒,一吼當為五洲主,……安能偏寫可憐蟲,毛羽介鱗供觀弄。”而這一政治訴求經由藝術傳遞表達的現時性,似乎是當時但求純粹以傳統美術樣式服務社會的海派畫壇所不具備的。譬如曾與二高同樣具有反清、反袁政治主張,并于“二次革命”失敗名列袁世凱通緝名單的海派翹楚王一亭,就從不運用類似斗爭策略;這位稍后慈悲為懷的滬上居士林長繪畫多為勸人為善,立地成佛題材。可幾乎同時二高的動物畫則不然,尤其畫面詩堂自作題畫詩多有深意存焉。像高奇峰1916年冬11月作于滬上的《曉猿望月》題云:萬古關山只月明,畫中依約曉猿鳴。幽人來生深須聽,聽出世間無此聲。再如高劍父1914年秋旅京作餓鼠貪食的《看盡世人夢未醒》題云:笑它兩眼黑如漆,看盡庶人夢未醒。等等皆然。

高奇峰來滬前按孫中山指令籌建中國首支新聞攝影報道專業隊伍“中華寫真隊”,為此,《真相畫報》辟出較大篇幅刊登國內外,特別粵、穗、滬時政圖片,如粵籍民國總理唐紹儀滬上婚禮、袁世凱鷹犬徐寶山斃命、上海拆除城墻等;它不光是在野反對黨的政治宣傳雜志,還是名副其實利用寫真手法揭露時局真相,震懾反動政敵,真實記錄時事新聞的紀實刊物。尤其連載宋教仁北站殞彈被刺及兇手與主謀者往來函電等物證圖版,發表“謀殺宋教仁先生之關系者”袁世凱、洪述祖、趙秉鈞、應夔丞和武英士5人如通緝犯般相片,就宋遇害真相大白于天下發揮了正義輿論喉舌作用,同時因指名道姓譴責袁世凱藐視民意而觸動當局設定高壓底線,高奇峰為此就特地身佩手槍以防不測。

審美書館

跟“二次革命”失敗后于右任因創辦《民立報》被禁售而在滬另組“民立圖書公司”一樣,高氏兄弟充分估計到《真相畫報》勢必為袁世凱當局所不容;兼以孫中山革命黨暫停經濟援助,遂先有預案在出版17期后停刊續辦“審美書館”于棋盤街中市(今河南中路)84號,從事精制五彩石版、五色玻璃版、銅版等印刷品,兼營美術圖書及繪畫用具以維持滬上生計。當初來上海灘闖蕩而潦倒落拓的知名畫家徐悲鴻和晚年成為海派畫壇翹楚的朱屺瞻,早年熱衷于繪畫藝術,都曾得益與受惠于高氏設立滬上審美書館美術出版物帶給他們的滋養與熏陶。徐悲鴻自述回憶1915年到滬謀生夜無歸宿常去審美書館觀畫道:“初,吾慕高劍父兄弟,乃以畫馬質劍父,大稱賞,投書于吾,謂‘雖古之韓幹,無以過也’,而以小作在其處出版,實少年人最快意之舉,因得與其昆季相稔。至是境迫,因告之奇峰。奇峰命作美人四幅,余亟歸構思。時桃符萬戶,鑼鼓喧天,方度年關,人有喜色。”又說:“吾弱冠識劍父于海上,憶劍父見吾畫馬,致吾書,有‘雖古之韓幹不能過也’之語,意氣為之大壯。時劍父先生與其弟奇峰先生,畫名極甚,設審美書館,風氣為之丕變。奇峰亦與吾友善,并因之識陳樹人先生,亦藝壇之雄長也。”

其時,著名月份牌年畫擦筆水彩畫法創始人鄭曼陀由杭州來滬發展,創作四幅美女圖懸售于南京路張園深得時人欣賞,高氏聞悉即請他專為審美書館獨家創作配有月份牌的美人像。于是,近代美術史上具有標志性意義的首幅廣告月份牌年畫《晚妝圖》由審美書館印行。此后數年,審美書館因相繼發行鄭氏彩繪《時裝愛情畫》、《曼陀繪美人》和《暖香閣》、《春思圖》等系列美人畫而獲得經濟、社會效應,高氏兄弟借此在滬成家;高劍父婚禮由其負責同盟會廣州分會女同事徐宗漢丈夫、辛亥革命元老黃興任證婚人。曾為廣東女子北伐敢死隊長的夫人宋銘黃,既開辦傳授女紅的“上海女子圖畫刺繡院”,還曾是虹口啟秀女中附屬幼稚園主任。可以這么認為,徐悲鴻,更多是鄭曼陀替高氏審美書館繪制月份牌畫而打開市場銷路,是其調整、適應上海灘世俗廣告美術創作、發行而生面別開的成功應變。

申江畫作

盡管為籌辦《真相畫報》、審美書館及處理相關美術商業運作而以人地生疏的外邦人身份奔走滬上,甚至遠赴江西擬以投入中華瓷業公司的產出支持美術事業而未果,但高氏兄弟在滬近十年,始終于艱難創業間隙堅持獨具自我風格的國畫創作,宣傳“折衷中西,融會古今”的藝術宗旨,“折衷派”提法便率先出現在其創辦的《真相畫報》上。此后審美書館運轉正常,更成為其出版折衷派繪畫理論和具有該意境作品的傳播陣地,故上世紀20年代之前一階段是其滬上創作相對穩定時期,而有案可查其整個上海時期傳世作品則有近百幅之多,其中包括高劍父龍華民居寫生稿。由于落款多注明創作時地,從而為美術史研究提供了考察線索。如《貓鷹小雀圖》的“民國三年(1914)秋九番禺高崙剪燈作于申江”,《曉煙圖》的“乙卯(1915)秋七月奇峰高嵡寫于滬豄”,《蘆雁圖》的“丙辰(1916)冬十一月高嵡奇峰……時客滬豄云嵐山館”,《野趣圖》的“民國六年(1917)中秋節后二日番禺高劍父寫生時客滬上昆侖山館”,《猛虎圖》的“戊午(1918)老劍時客吳淞江上之冰天庵”,《芭蕉圖》的“十八年春暮劍父燈下作于黃歇浦上”等等,不一而足。另外,《一鞭殘照圖》還鈐有朱文方印:劍父旅申時所畫;而高劍父在龍華寫生時拾到的古璽印更經常被鈐于上述作品間,這些都是他們滬上創作的明確憑證。

高氏折衷派繪畫盡管曾被黃賓虹譽為畫法常新但不廢舊;近且溝通歐亞,參澈唐宋,但也曾受到倡導傳統國畫藝術界的詬病,認為他們過多摹效日本繪畫。然而耐人尋味的是,1915年代表上海參加巴拿馬世界博覽會的獲獎書畫作品,竟然并非是以“國粹派”相標榜而當時蒸蒸日上的海派繪畫界,所有獎項均為旅居上海的三高折衷派作品所囊括。其中頭等獎為高奇峰所畫,高劍父所畫,二等獎有高劍僧的《秋夜》;而高奇峰的《雙鴨》獲金獎,僅次于姜穎生的名譽優獎。此舉評審結果對海派畫壇而言,顯然是頗失面子的尷尬事體;而就美術史研究,特別是輕蔑折衷派繪畫者來說,卻是相當發人思索的展望世界美術發展走向以及與國際美術潮流接軌的視野拓展命題。

海上交誼

高氏兄弟來滬之初,經與旅滬粵籍南社成員黃節、鄧實介紹,與安葬“革命軍中馬前卒”鄒容的滬上義士、南社前身“神交社”創始者劉三結交而過從甚密,故劉三位于滬郊華涇別業“黃葉樓”成為同道雅集地點而多次出現在其作品中;甚至高奇峰為避袁世凱當局迫害流亡日本潛返滬上也在黃葉樓避難,從而在其《雞圖》上留下“甲寅(1914)秋杪奇峰高嵡寫于海上黃葉樓”的記錄。高劍父傳世最早滬上作品《芍藥圖》款識:可憐劉碧玉,嬌小嫁人時。時民國二年春,劍父作于海上之黃葉樓。據分析此圖系贈予與蕭嫻同為康有為女弟子的劉三女兒劉緗。而《三高合作圖》“民二除夕于滬上黃葉樓與奇峰劍僧兩弟圍爐守歲以消寒夜”落款,表明1913年兄弟仨大年夜也在黃葉樓歡度。劉三曾有《題三英畫》詩云:已見弟兄傳絕藝,自注:謂劍父、奇峰。更難姊妹各成家。吾家三姝工文史,一事輸他沒骨花。仿佛正是有感于高氏三兄弟與其三千金談笑甚歡而題詠。至于香港藝術館藏《三鷺圖》款署:少屏二兄先生雅屬,癸丑(1913)秋高劍僧寫。顯系贈予南社發起人之一上海朱少屏,據此足見高氏與滬上文藝界因緣際會之密切;而其背后可察端倪的逸事,疑似三兄弟因追求劉三三女兒劉緗、劉繡和劉縉,以至蔡守致函黃賓虹抱怨高氏留戀兒女情長卻使畫報延宕出版脫期。

嶺南畫派跟海派,今天已然分屬各自繪畫風格鮮明的兩大派系;而當年以吳昌碩為首海派群體在滬再創輝煌之際,“二高一陳”的嶺南畫派才以點點星火之勢登陸上海并樹立折衷畫派旗幟,故高氏對處于興盛強勢的海派畫壇表示出由衷的欽佩。《真相畫報》第10期“本報同人美術畫”就選登過曹華、黃賓虹和分別當選豫園書畫善會和宛米山房書畫會長沈心海這三位海派畫家作品;第15、16期還分別登載海派名家吳昌碩作品和王震、倪田、黃山壽合作《松竹梅歲寒三友圖》。就此,不排除是高氏登門求教并承諾廣為宣傳而彼此達成默契使然,至少“本報同人”的表述,說明高氏跟海派畫家不但有交情并且往來密切,因而才將其視為同道。

另據高劍父追憶自己早年篆刻藝術生涯曰:篆刻,高氏早年刻浙派,后旅滬與昌碩、星洲友善,則改作秦鈢。然不多作。由此足以確認作為嶺南畫派創始者的他上世紀初與海派書畫界領袖吳昌碩舉行過高峰會晤,進行過藝術交流;盡管當年他未必意識到這是代表后來被公認的兩大畫派首腦級別會談而就此僅片言只語點到為止,但其回憶帶給美術史研究者的,卻有充滿浮想聯翩的聯想空間。更有意思的是他筆下的“星洲”,也即師從吳昌碩學金石,篆刻師其中年面貌,甚至代缶翁奏刀頗多的徐新周,抵今果然有曾替高劍父篆刻“番禺高崙”白文方印印篆傳世,此舉自然成為印證海派跟嶺南畫派早期滬上和諧結緣的一件重要見證信物。而既然跟海派走得這么近,很難想象如果高氏后來不回歸嶺南從事美術教育和創作,其繪畫風格會是怎樣一種狀態。是堅持自我面貌呢,還是跟眾多滬上外來移民畫家一樣,最終同化為海派畫家中的一員了?很顯然是不會有抵今廣受認同的嶺南畫派了。

或許正因為上述和諧與共的藝術生態,使得高氏與海派畫壇友情甚篤。直到后來高氏徹底返穗,滬上美術界對待“二高一陳”折衷派態度,也絕對沒有他們羊城同道疾風驟雨般的口誅筆伐,而是在秉持和而不同姿態下給予充分的尊重和包容的認可。所以廣州“新”、“舊”筆墨論戰的軒然大波,在上海灘上哪怕連和風細雨般的余波漣漪都不曾泛起。直到1936年3月26日,當時已然舉家回遷嶺南而淡出上海藝術圈的高劍父再次來滬辦畫展,依然博得上海美術界同道的隆重禮遇和竭誠款待,上海文藝團體特地舉行歡迎會以示不忘舊情,這讓暌違已久的高劍父深感海上畫壇的高誼盛情。而一定意義上講,這足以體現出由移民畫家締結的上海美術界,在待人接物方面凸顯海納百川、與人為善的厚道大氣;同時似乎也進一步佐證并坐實了此前外國人對上海人與廣東人不同性格稟賦的評價:廣東人好勇斗狠,上海人溫文爾雅;南方人是過激派,吳人是穩健派。

另外就海派研究本身不無裨益的,是高氏刊發海派畫家何元俊作品時,就其風格歸屬并不直截了當俗稱“海派”,而是美其名曰“申派”;這一稱謂現世,或為當前美術史學界就海派書畫命名緣起議題的探討,提供了民國初年書畫界同寅就此旁觀共識發表的另一解讀版本。

痛別申城

高氏兄弟滬上藝術生涯到上世紀20年代基本結束,時高奇峰因婚變而終結審美書館先行回歸嶺南發展;高劍父則應閩粵當局邀請也抽身南下,故這時期僅有個別滬上美術作品。

高劍父來滬之初本居住四川北路邢家橋北祥順里,后搬遷到20年代落成的粵人聚居新式里弄四川北路大德里。1927年6月2日,《申報》增刊登載高劍父致印度文豪泰戈爾函,曾擬在大德里寓所籌辦“東方國際美術協會”。然而正當1932年初高劍父在印度進行美術考察并與印度美術院長波士切磋商討招收留學生來滬學畫可能性時,“一·二八事變”在上海爆發,高劍父位于大德里弄底靠近閘北的寓所為日軍流彈炸毀。于是,他匆匆結束印度行程經廣州來上海處理善后,并因戰禍而被迫流離失所,終于舉室遷返羊城,離開了創業、創作和斷斷續續生活將近有十年時間的上海,從此重新以嶺南為其藝術活動中心。

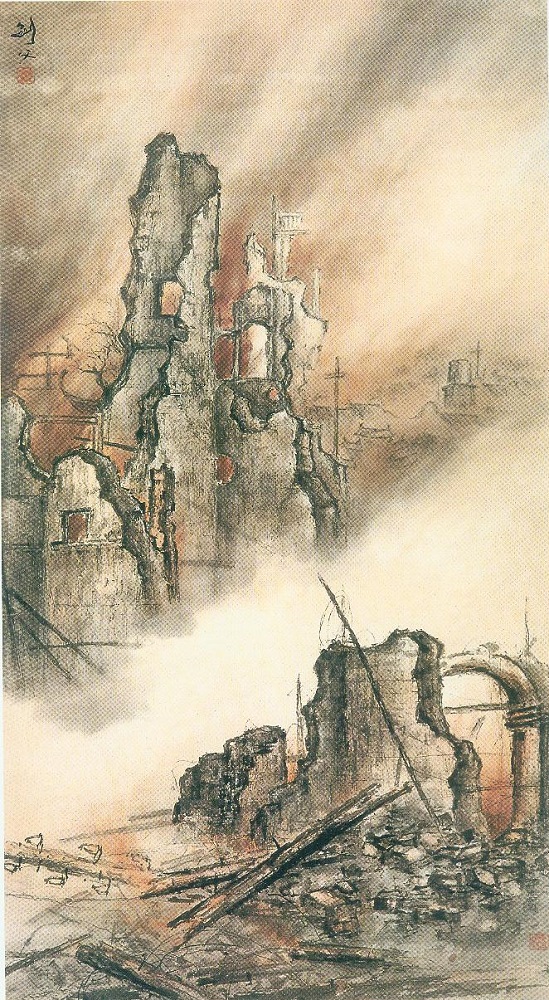

但1933年5月高氏依然在滬版《藝風》雜志第1卷第5期發表《對日本藝術界宣言并告世界書》,憤怒聲討日本侵略軍“去年正月復背約攻我一無防衛文化重心之上海城市,蔑視國交,背棄公約,暴戾恣睢,舉世側目,甘冒世界之大不韙,破壞世界之大和平。且以種種非人道之暴力,殘害吾民,毀炸城市,……焚搗各大學及商務印書館、東方圖書館等等重要文化機關。……即上海一役,曾目擊我無辜之良民、學者、藝人,受貴國軍閥暴力之賜,轉瞬粉身碎骨,化作蟲沙者不可勝計……即以上海一區而論,昔日之繁華絢爛,風景清美,于此偉大自然中,共同歌笑;今則極目荒涼,街號巷哭,又不禁與之同悲同泣矣。”高劍父此文堪稱是繼1932年2月3日包括魯迅、陳望道、茅盾、葉圣陶等42名滬上文化界知名人士聯名發表《上海文化各界告世界書》,抗議日軍暴行之后中國藝術界發出的緊急呼吁。而其傳世以第一次淞滬戰爭為時事背景的《東戰場的烈焰圖》軸(一名《淞滬浩劫圖》),也正是創作于背井離滬不久的廣州城北春睡畫院。

事實上,“一·二八事變”后滬上不少畫家紛紛創作過各種題材的抗戰畫,像清末“紅頂商人”胡雪巖曾孫胡亞光的油畫《一·二八之魂》發表于《大上海畫報》創刊號首頁轟動畫壇;同年7月9日,曾加入南社紀念會的畫家王濟赴淞滬戰地寫生后舉辦戰地遺跡畫展,展出《一片焦土》等作品;不日,畫家朱屺瞻先生也創作了淞滬戰場遺跡作品數十幅,舉辦淞滬戰跡油畫展覽會。1933年6月,曾與第十九路軍粵籍軍長蔡廷鍇共同參加“一·二八”淞滬戰役的代理六十一師師長、淞滬警備司令戴戟,還曾將上海龍華警備司令部大禮廳改建為一·二八紀念堂,向全國美術家公開征集畫稿。8月10日紀念堂、園、亭正式落成,懸于紀念堂內。當時堂內還掛有參戰將領畫像、陣亡將士遺像、作戰圖和其他抗戰畫像;高劍父的《淞滬浩劫圖》軸不排除是為此應征而作。1934年1月28日,江灣上海市立圖書館還舉辦過“一·二八”兩周年書畫展覽會。

而《淞滬浩劫圖》本身更大的可能,表現的正是高劍父滬上寓所虹口大德里弄底被日軍炸毀慘相,這不僅有圖中一段被炸殘存的滬上常見新式里弄拱形弄門架構及遠處本地建筑屋脊為證;而且抵今大德里前弄堂四川北路弄口鑲嵌1927(年)銘文字樣,見證當年建成的過街門樓建筑尚保持完好無損,說明前弄堂東弄口未受當初戰火殃及。但最早營建的后弄堂靠近新廣路、川公路民居建筑已非前弄堂新式里弄般整齊劃一規模,而是一片簡屋、棚戶。鑒于這里距離當年戰區閘北寶山路和淞滬鐵路只有一箭之遙,回顧歷史不能不令人相信這一帶曾經遭受過戰爭創傷;而追溯還原起來,恐怕正可與《淞滬浩劫》呈現的畫面相吻合,被炸毀的高劍父舊居應該就曾在那一帶。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司