- +1

百年初心奮斗者|他和團隊首建中心血管精準定位診療系統

惡性腫瘤、心臟病、心腦血管疾病正成為威脅健康的“殺手”,在臨床上,對這些疾病患者進行救治時,需建立“中心血管通路”。

然而,傳統血管通路建立存在穿刺難、定位差、并發癥多三大臨床挑戰。同濟大學介入血管研究所副所長張海軍教授和團隊創建了中心血管精準定位診療系統,成功突破上述臨床挑戰。

2021年,由張海軍牽頭完成的“血管通路數字診療關鍵技術體系建立及其臨床應用”項目獲頒2020年度國家科技進步獎二等獎。

張海軍牽頭的項目獲得2020年度國家科技進步獎二等獎 本文圖均為 同濟大學 供圖

國際首先建立中心血管精準定位診療系統

同濟大學附屬第十人民醫院的醫生欣喜地發現,實施心腦血管重癥急救、腫瘤化療等操作時,只需一臺機器,就能輕松建立中心血管通路。

這一神器正是張海軍團隊研制的中心血管精準定位診療系統。在建立中心血管通路時,該系統能實現智能分析和篩選血管、穿刺從體表到靶血管的全程實時監控,導管感知傳輸生物電,替代X線定位降低定位系統誤差,建立無盲區平面穿刺等。

張海軍介紹,臨床上實施心腦血管重癥急救、腫瘤化療和腸外營養等診療操作時,建立中心血管通路是先決條件。每年,全世界中心血管通路建立近2000萬例,中國近500萬例,居世界第二。但建立中心血管通路面臨三大臨床挑戰:穿刺難、定位差、并發癥多。具體來說,傳統方法存在刺穿血管、誤穿神經、穿透胸膜等操作風險,可能出現出血、血腫、血管穿孔、血氣胸、氣管壓迫、房顫、靜脈炎甚至肺動脈栓塞致死等并發癥。

對于全新的中心血管通路技術體系,全國各大醫院反響熱烈:可以評估血管,測血流速度,正確選擇穿刺部位,體內精準導航,一體化操作,還能減少副作用……

創新突破離不開張海軍和團隊的潛心鉆研,他們瞄準世界尖端技術,歷經10余年醫工交叉與臨床轉化研究,創建出全新中心血管通路技術體系,并完成了系列醫療器械自主研制和產業化。

如今,“血管通路數字診療關鍵技術體系建立及其臨床應用”項目取得國家授權發明專利26項,國家醫療器械注冊證11個,編制行業標準4項;發表高水平論文200余篇,主編學術專著3部,牽頭出版臨床專家共識1部。

成果推廣至全國1000余家醫院,為患者降低了并發癥和醫療費用;產品打破技術壟斷,替代進口并出口30個國家和地區;建設國家級工程實驗室1個,孵化國家高新技術企業2家。

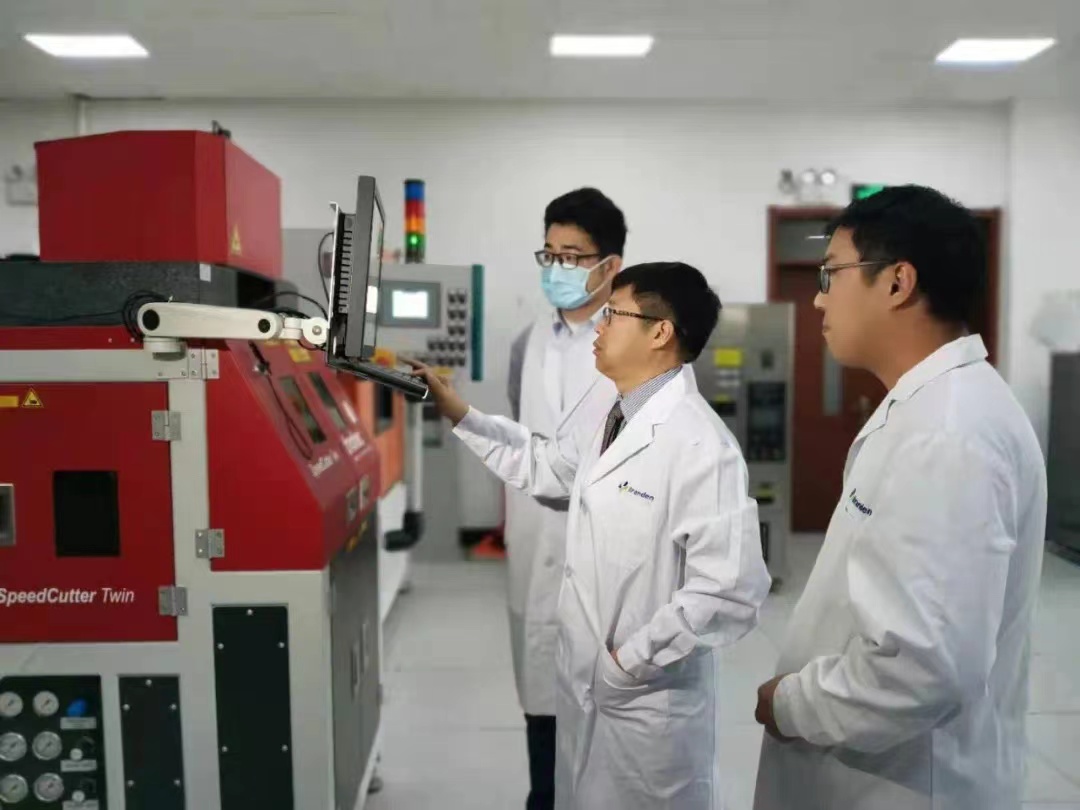

張海軍(中)和團隊

夢想實現中高端醫療器械國產化

這不是張海軍醫療器械研發路上的第一次創新,持續創新并不斷取得突破的動力何在?

“醫療器械的研發,須面向國家重大需求,面向人民生命健康。”張海軍說,實現中高端醫療器械國產化,是他的“小小”中國夢。

53歲的張海軍經歷豐富,有著十年醫學教育和臨床背景,畢業后在醫院從事醫療研究和臨床工作,后加入一家徳國跨國公司,從事研發和管理工作。

“國內的中高端醫療器械市場,一直被國外大公司壟斷。”對此,張海軍希望能做些改變。

他遠赴美國和丹麥,學習國際先進的醫療技術。學習結束,他謝絕多家跨國企業和大學的高薪挽留,毅然回國,開啟了他的醫療器械自主研發之路。

介入導管是腫瘤患者化療過程中必不可少的一種常用醫療器械,臨床使用量非常大,但看似不起眼的小小導管,在2011年以前卻一直被國外產品壟斷。

張海軍決心研發出自己的產品,他帶領團隊經過成千上萬次材料工藝優化實驗,終于攻克這一難題。2011年7月,團隊取得國產第一張經外周中心靜脈介入導管(簡稱PICC)產品注冊證,完成了PICC產品國產化,產品性能優于進口產品,填補國內空白,臨床使用效果良好。

創新腳步不停,2012年4月,張海軍團隊研發的冠脈藥物涂層支架系統獲認證,在藥物涂層、涂敷等關鍵技術上擁有獨立知識產權,并成功申報美國歐洲和日本的PCT國際專利保護。

張海軍主導研發的超聲控釋藥物球囊已通過國家創新醫療器械特別審查,承擔的可降解鋅合金血管內支架的研發,即將進行全世界首次鋅合金支架在人體應用的臨床試驗。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司