- +1

河北治霾隨記(3)德國的治霾經驗和教訓

前年,互聯網上有一部很流行的關于霧霾的紀錄片,介紹了很多國家,包括英國和美國加州治霾的經驗。很遺憾,對德國的治霾經驗,卻一帶而過。實際上,德國的治霾經驗和教訓特別值得中國學習和借鑒。

德國有與中國很近似的能源結構,以煤為主,缺油缺氣。同時,也與今天的中國有非常近似的高能耗產業結構,重化工業特別發達,鋼鐵產業在最高峰時,人均年產鋼鐵700多公斤(而中國現在為600多公斤)。德國東部和西部各有一個褐煤田區,褐煤露天開采,又靠近電力負荷中心,因此發電成本很低,與中國不相上下。而魯爾煤田的優質硬煤,促進了魯爾工業區鋼鐵工業的發展,使之成為二戰前全球最大的工業區。魯爾工業區的重點能源消耗領域與京津冀地區很相似。煉幾千萬噸鋼鐵,有焦化企業,煉鐵廠,包括鋼鐵工業中對大氣污染最嚴重的工藝——燒結工藝,還有規模巨大的石油化工企業。

德國是1990年重新統一的。統一之前,德國西部地區是從1962年開始治霾的,重點地區是污染嚴重的魯爾工業區。那時的魯爾工業區,污染程度與現今河北省污染最嚴重的城市差不多。除了魯爾工業區,其它地區的空氣質量也不是很好。

德國的治霾持續了大約30年。巴伐利亞州的第二大城市紐倫堡市,在1987年經歷了最后一次霧霾天。魯爾工業區告別最后一次霧霾天的日期晚了幾年,是在上世紀九十年代初期。這樣算下來,魯爾工業區的治霾用了大約30年。

為何西德治霾會用如此長的時間?這里有兩個原因:

一是德國必須保住并發展重化工產業。那時,德國從戰后一片廢墟中爬出來不到20年,GDP正在高速增長期,每年的增長率都超過10%;各項恢復性的建設、特別是房地產開發還在高峰期,重化工產業不僅不能去產能,還要繼續發展;德國是從1962年開始治霾的,而鋼產量最高峰卻是在12年后的1974年達到的,而且主要產地是在大氣污染嚴重的魯爾工業區。

二是那時全球都缺乏成熟可靠的環保技術。很多環保技術,特別是一些煙氣污染物的處理技術,幾乎都是從零開發,新領域可靠的技術開發,可不是幾年就能完成的。

西德治霾也走過彎路。當時所犯的一個錯誤就是用高煙囪排放含有大量未經凈化處理的污染物的煙氣。這種高架式排放雖然使得污染物對本地的大氣污染減輕,但卻將污染物擴散到更廣大的地區,甚至擴散到幾百公里之外。后來,人們才認識到這種方法的危害,放棄了這種以鄰為壑的污染減排技術,改為燃燒煙氣全部經凈化處理排放。

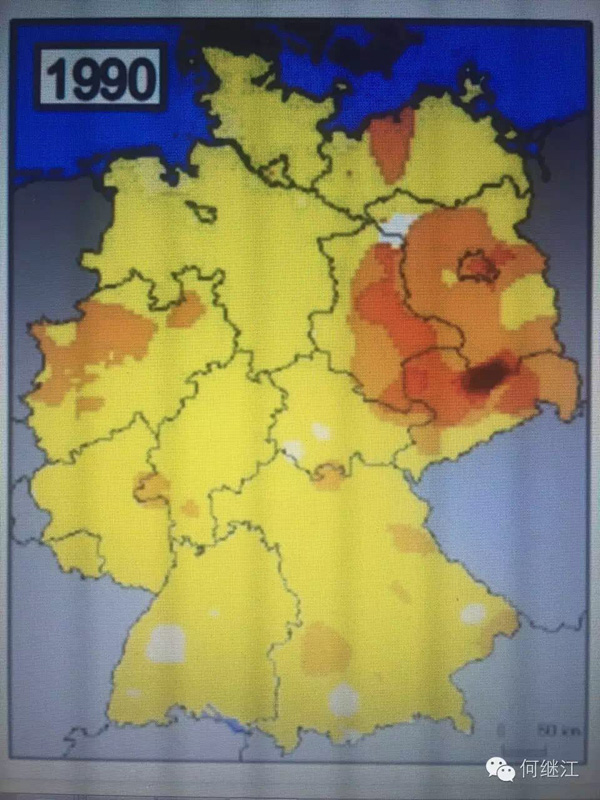

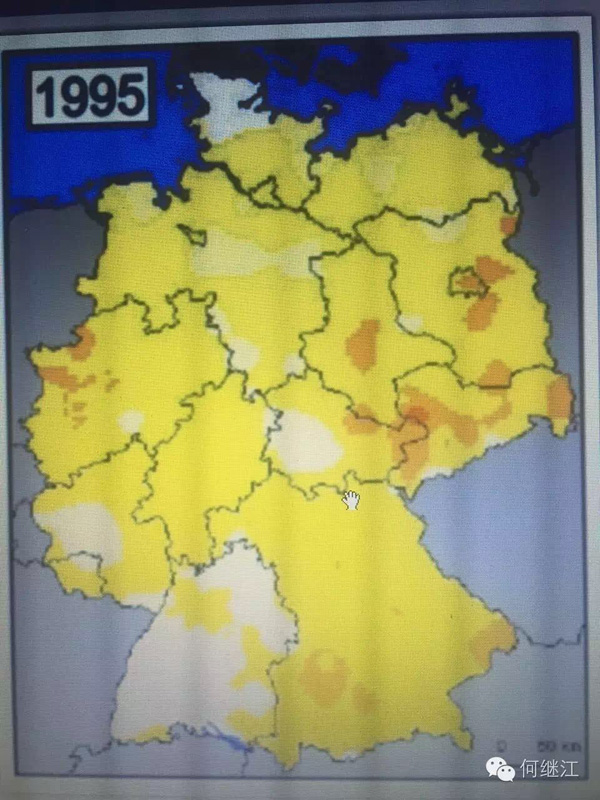

雖然兩德統一之前,東德也對環境污染進行了治理,但直至兩德統一之前,欠賬依然很多,在一些重工業集中地,其大氣污染程度與今天的京津冀地區也不相上下。而在兩德統一后,原東德地區的大氣污染治理卻是特別的快。僅僅用了5年,原東德的大部分地區就與霧霾天告別了,污染特別嚴重的地區,在10年之內也告別了霧霾天。

原東德地區快速治霾的經驗給了我們啟示,汲取國際先進的治霾技術和經驗,可以少走彎路,較快地治好霾。

由于德國的主要能源資源是煤炭,出于能源安全的考慮,也出于保持煤炭相關行業的就業的考慮,在原西德大氣污染治理的30年中,和在原東德大氣污染治理的10年中,始終沒有把煤改天然氣作為減少大氣污染的主要選項。就像前面一篇《河北治霾隨記(2)散煤燃燒采暖為何成為重霾元兇》中所述,德國家庭的采暖也沒有搞強行推廣煤改氣。只不過隨著人民生活水平的提高和中東石油價格的低廉,使得德國很多家庭轉而采用燃油采暖。而原蘇聯天然氣管道通到歐共體(歐盟的前身),以及北海發現大量天然氣后,很多家庭又改用天然氣采暖。直到今天,德國仍然有幾百萬個家庭采用固體燃料采暖,其中約一百萬個家庭主要用褐煤做的型煤采暖,大多數采用生物質采暖。生物質燃燒雖然不會排出二氧化硫,但如果燃燒過程不環保,仍然會產生大量的顆粒物。

直到2000年,德國政府宣布,將在半個世紀的時間里,實現能源轉型,徹底告別核能,通過提高能效和使用可再生能源,基本告別化石能源,使得化石能源消耗造成的二氧化碳排放減少80%以上。德國才開始逐漸減少煤炭的使用,不過,這不是為了減少煤炭燃燒對大氣的污染,而是為了減少燃煤造成的二氧化碳的排放。

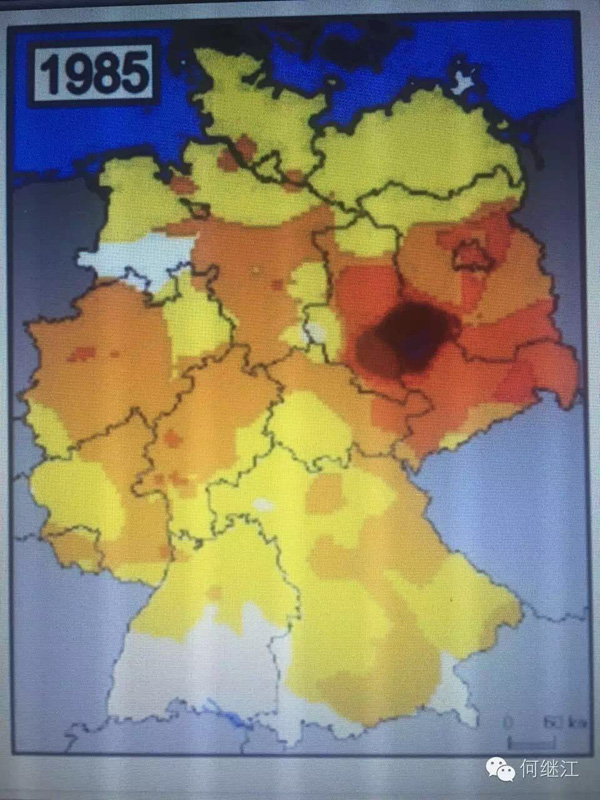

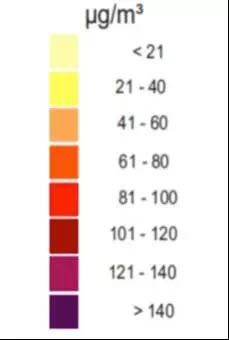

從下面幾張德國PM10濃度的分布圖上,可以看到,即便是PM10,也是在1985年才有了全國普遍布點的測量,那時,西德的大規模治霾,已經開始了20多年了。盡管如此,從圖上還是可以看到1985年,西德魯爾工業區等一大片地區和東德的大部分地區,PM10年均濃度(那時德國還沒有PM2.5的全國普遍監測)還高于40微克/立方米,西德的個別地區和東德三分之一的地區高于60微克/立方米,原東德的哈勒地區甚至高于100微克/立方米。1990年德國統一后10年的2000年,經過10年的治理,德國全境絕大多數地區的PM10年均濃度低于40微克/立方米,只有幾個別地區高于40微克/立方米。

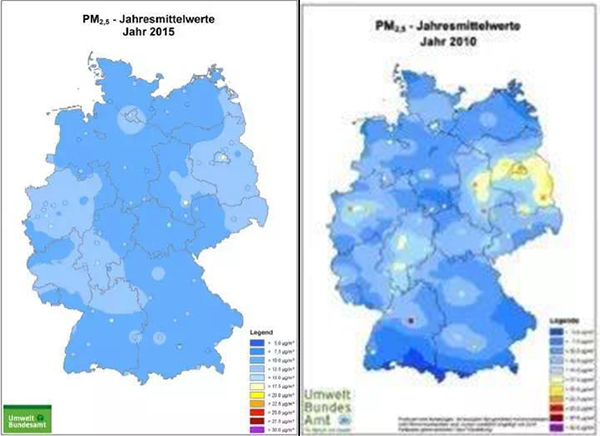

原西德和原東德地區的霧霾天消失后,德國并沒有停止大氣污染治理的步伐。2015年,德國全境第一次所有的地區PM2.5年均濃度低于20微克/立方米。世界衛生組織的大氣質量健康標準是,PM2.5的年均濃度低于10微克/立方米。今天德國只有一小部分地區達到了這個標準,大多數地區要達到這個標準,還有很多年的路要走。

在經過了半個多世紀持續的大氣污染治理后,2015年的魯爾工業區,大氣中PM2.5年均濃度12~17微克/立方米(2015年中國三亞的PM2.5年均濃度為17微克/立方米)。要指出的是,僅4000多平方公里的魯爾工業區(相當于北京平原地區面積的約2/3,河北省面積的約1/45)現在每年還在煉約2000萬噸鋼,有燒結機,有高爐、轉爐、電爐、有煉焦爐,焦炭還是采用濕法熄焦——只不過使用的是比干法熄焦顆粒物排放量還小的低排放濕法熄焦技術,有大型石化企業,德國硬煤(區別于褐煤)發電的大約一半(約1000萬千瓦左右的裝機功率)在魯爾工業區,只不過今天的魯爾工業區所采用的清潔生產技術和環保技術,與半個世紀前相比,是天壤之別。

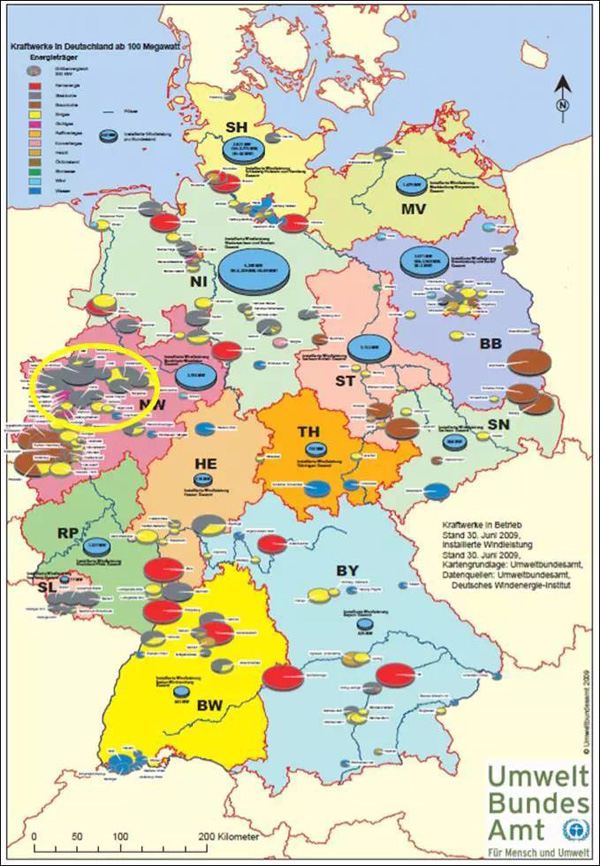

從上圖可以看到,在德國首都柏林,還有好幾個燃煤(熱電聯供)發電廠,其中的裝機容量為14萬千瓦電功率Moabit燃煤熱電聯供站(這么小功率的燃煤電站放到中國早給關了),距德國總理府和國會大廈直線距離不到3公里。而2015年,柏林的PM2.5年均濃度為14~19微克/立方米,平均與中國的三亞相當。

德國治霾實踐得出的經驗是:燃煤未必會造成嚴重的大氣污染;只有不清潔燃煤,才會造成嚴重的大氣污染。

2016年,我陪一個中國大型煤炭企業的代表團到凱澤斯勞滕市熱力站考察。讓我們吃驚的是,這個熱力中心居然使用鏈條爐,而且是前幾年才安裝的,這樣的鍋爐在京津冀今天根本不可能批準安裝。我向熱力中心的負責人詢問原因,他告訴我,這個熱力中心前些年接管了附近美軍基地(凱澤斯勞滕市是美軍在德國駐軍最集中的地方,有上萬名美軍駐扎)的熱力供應,但美軍與美國的煤礦原來簽訂了煤炭的長期供貨協議,這個熱力中心接管熱力供應時,必須接著執行這個長期供貨協議。而從這個美國煤礦進口的煤炭揮發份較低,沒法使用煤粉爐燃燒,所以不得不使用鏈條爐。盡管如此,通過先進的半干法煙氣處理技術,我們在參觀時看到,燃燒煙氣中顆粒物的濃度低于1毫克/立方米,二氧化硫的濃度低于50毫克。我們在熱力站室外測量了大氣中PM2.5的濃度,只有6微克/立方米,在北京,用同樣的測量儀,在室外,我從來沒有測得過這樣的測量值。熱力站的負責人告訴我們,不久前,德國有關科研機構和企業得到了德國聯邦政府的科研經費支持,準備在這個熱力站現有的半干法煙氣處理設備上,做二氧化硫近零排放的煙氣凈化示范工程。2015年,凱澤斯勞滕市PM2.5的年均濃度為13微克/立方米,要到達世界衛生組織的空氣質量標準,還需要再下降3微克/立方米。

對于河北的大氣污染治理,有中國專家說:“減排必須在能源結構、產業結構調整上下更大功夫。”

而德國魯爾工業區提供的治霾經驗恰恰是:不調整能源結構,不調整工業結構,霾也照樣是可治的,而且可以治得很干凈。

調整能源結構和產業結構?這談何容易?德國魯爾工業區調整能源結構和產業結構已經30多年了,燃煤發電裝機,前些年還略有增加,鋼鐵產量也就削減了一半左右。河北的大氣污染治理若主要通過能源結構和產業結構的調整來得到基本改善,把燃煤和鋼鐵砍掉一半,需要多少年,至少得20年吧?人們能等得起嗎?且不說這將造成大量的失業和GDP的大幅下降。從經濟的角度,也是難于接受的。

在德國,為了治理大氣污染,既沒有調整能源結構,更沒有調整產業結構。在原來污染嚴重的重化工領域,通過更清潔地更高效地使用能源、更清潔更節能地進行工業生產,實現了大氣污染物的大幅減排。德國也因此催生了能效、清潔生產和環保等新的技術領域。

在我們中德合作河北省治霾團隊的中國和德國專家們對河北省的治霾建議中,既不包括能源結構的調整,更不包括產業結構的調整;對鋼鐵工業等重化工產業,更沒有通過減產能而治霾的建議。鋼鐵工業是河北省辛勤建設了30多年才來之不易地以規模領先于全世界的優勢產業,如果能夠更清潔更節能地進行生產,還要摧毀它,豈不是腦子進水了?

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司