- +1

卡爾·雅斯貝爾斯:漢娜·阿倫特,你已經到了很多人無法理解你的地步|純粹閱讀

文末福利:來自純粹讀書社區群的邀請

漢娜·阿倫特(1906年10月14日—1975年12月4日)

《精神生活》是阿倫特的最后一本書,在她身后出版,她痛苦地寫道:

我們來到的這個世界,不來自哪里,也不去往哪里,存在和顯現是重合的……(人的生命)顯現又最終消失,都在旁觀者的視線中。每一個個體生命,它的成長和衰老,是一個其本質不斷上行的過程,直到其所有特征得到充分的展露;接著是一段靜止——可以說是它的開花或頓悟——然后是一個下行的解體過程,并以完全消失而告終 。

阿倫特似乎在晚年得出了這樣的結論,人類靈魂生來就要在公共舞臺上亮相,在共享的世界中成就最生機勃勃的自我。對她而言,她并不需要像海德格爾那樣從喧囂的現代性中撤退到存在的孤獨中,但不退一步思考“是什么”(what is)就采取行動也是不允許的 。在她的晚年,是什么這個問題,她和人們的觀點總是不同,甚至格格不入。

精神生活·意志

作者: [美]漢娜·阿倫特 著,姜志渾 譯

出版社:江蘇教育出版社

出版時間: 2010-01

1969年2月,卡爾·雅斯貝爾斯去世,享年86歲。在某種程度上,他是漢娜唯一可以依靠的父親,他從不曾忽視漢娜的與眾不同,保羅和瑪爾塔則只是偶爾能做到這一點,雅斯貝爾斯時刻準備著與她探討切磋,甚至準備著被她不落俗套的觀點說服。“你已經到了很多人無法理解你的地步。”

面對《艾希曼在耶路撒冷》之后的創傷經歷,他體貼地告訴她。“‘來自遠方的姑娘’,”他說道,“你正以一種全新的方式經歷它。那是新的開始,我被震撼到了。” 她飛赴巴塞爾奉上紀念雅斯貝爾斯的悼文。悼文很簡短,主題是——她晚年永恒的主題之一——現象的重要性。“我們中間不時會出現這樣的人,他們以楷模的方式領悟到人類的存在,是某種東西的肉體化身,否則我們只會知道它是一個概念或理想。”她在十年前曾說,“他的存在是由對光本身的激情所控制的,所以他能夠像黑暗中的一盞燈,從某個隱蔽的光源發出光亮。” 現在,她說“必須學會與死者的關系”,并發現這是一門很難掌握的課程。

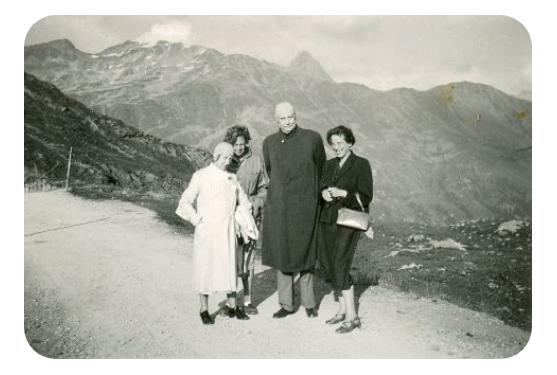

漢娜·阿倫特(右一)和卡爾·雅斯貝爾斯(右二)

1970年10月31日,(丈夫)布呂赫心臟病突然發作,與世長辭。“我現在怎么活下去?”面對聚集過來緬懷布呂赫的朋友,阿倫特喃喃問道。漢娜記得1913年10月保羅·阿倫特去世后,瑪爾塔為他舉辦了猶太式葬禮。布呂赫不是猶太人,可漢娜還是想給他辦一場猶太式葬禮。布呂赫的葬禮最終在紐約沒有宗教派別的教堂中舉行,并葬在了巴德學院 。許多朋友和學生出席了葬禮,最后留下阿倫特孤身一人。

她寫信給海德格爾報道了布呂赫的死訊:

兩個人之間,有時候,多稀奇啊,會有一個世界生長出來。它是任何一方的家園;在任何情況下,它是我們唯一愿意認同的家園。這個迷你的世界可以讓你逃離外部世界,當一個人走了,它也破碎了…………我也走了,波瀾不驚,心里想著:走吧。

人的境況

作者: [美]漢娜·阿倫特 著,王寅麗 譯

出版社:上海人民出版社

出版時間: 2021-06

盡管不知道海德格爾曾經是阿倫特的情人,表妹埃德娜·布洛克一家同樣不贊成他倆之間長久的交往。1975年7月,布洛克在德國的馬爾巴切最后一次見到阿倫特,阿倫特正在那里整理卡爾·雅斯貝爾斯的文學作品,在馬爾巴切住了四個星期。布洛克和丈夫送阿倫特去火車站,登上去弗萊堡的火車。“她要去見海德格爾,”布洛克回憶說,“我問她,是不是真的有必要呢?而她告訴我——那聲音似乎就在我耳邊——‘Fr?schlein (小青蛙),有比男人更堅強的東西。’這是我聽她說的最后的話。” 她發現海德格爾已經非常蒼老,似乎突然間,舊時的朋友都老了。

……

海德格爾與阿倫特通信集

作者: [德]馬丁·海德格爾[美]漢娜·阿倫特 著,朱松峰 譯

出版社:南京大學出版社

出版時間: 2019-01

1975年12月4日,漢娜·阿倫特因心臟病發作去世。她的朋友和學生伊麗莎白·揚-布魯爾寫道,阿倫特在與薩羅·巴倫及妻子珍妮特用過晚餐后,“坐在客廳的沙發里,旁邊放著餐后咖啡” 。她失去了知覺,再沒有醒來。她的骨灰安葬在巴德學院,在布呂赫身旁,簡單豎了一塊石頭,上面刻著她的生卒年月。

12月8日,來自兩個大陸的300余人參加了追悼會。五年前人們聚集在這同一個教堂吊唁布呂赫 。“透過她的眼睛,事物變得不同,”漢斯·約納斯說,“思考是她的激情所在,思考對她而言是一種道德活動。”

艾希曼在耶路撒冷:一份關于平庸的惡的報告

作者: [美]漢娜·阿倫特 著,安尼 譯

出版社:譯林出版社

出版時間: 2017-01

約納斯回憶起1924年他們的初次見面,那時兩人都身為馬爾堡大學學生。“她靦腆、羞怯、動人,美麗的容貌和孤獨的雙眼,人群中不乏才智超群的精英,令她脫穎而出的是她的’例外’、’無雙’,”他繼續說,“不過,她的局促、內在、對品質的直覺、對本質的求索、對深度的探求,這一切都讓她充滿魔力。她確信自己就是自己,表面脆弱,卻堅韌無比。” 她不相信“真理會唾手可得,”但堅信“不斷地嘗試,必定會接近真理,甚至她的錯誤都比那些次等頭腦所謂的真理都更有價值。”

人們通常認為這個時代只有干涸和沙漠,羅伯特·洛威爾卻熱情洋溢,對她的“智慧的航行”贊不絕口。埃德娜·布洛克用希伯來語朗誦詩篇90,開篇即“主啊,你乃是我們的居所,世世代代。”最后,瑪麗·麥卡錫追憶了她這位至友的音容笑貌。“她是一個美麗的女人,可愛、迷人、嬌柔,”麥卡錫說,“她有一雙纖細的小手,迷人的腳踝,芊芊的玉足。”阿倫特興奮時,眼睛會像星星一樣閃光;沉思時,又漆黑深邃,渺遠難及。麥卡錫說,這樣一位羞赧的女人身上最富有戲劇性的是“那種天生的強力,被一個觀點、一種情感、一次預感緊緊攫住。”阿倫特是麥卡錫一生見過的唯一會思考的人。

黑暗時代的人們

作者: [美]漢娜·阿倫特 著,王凌云 譯

出版社:江蘇教育出版社

出版時間: 2006-07

瓦爾德馬·古里安是她已故的朋友,也是從納粹德國逃出來的難民,漢娜·阿倫特在《黑暗時代的人們》中詳細描述了他的扭曲和轉折、反常和勇氣,她對古里安的生命考量,同樣可以當作她自己的悼文。“他是一個不同凡響的人,一個不同凡響的怪人,”她又寫道,“他一直都是陌生人,不管他什么時候(到訪),都似乎不知從哪里來。不過,他去世了,他的朋友們悲痛難忍,就像失去了家人,而自己被丟在了后面。”

如果說有思想的男人和女人因為失去漢娜·阿倫特而悲痛難忍,至少有一部分因為在她的偉大作品中,始終保持一個陌生人的態度,愿意從一個局外人的角度去觀察這個世界,即使在那些黑暗和危險的時代。

漢娜·阿倫特:活在黑暗時代

作者: [美]安妮·C·海勒 著 張樂騰 譯

出版社:上海文藝出版社

出版時間: 2020-01

漢娜·阿倫特(1906—1975):美籍德國猶太哲學家,曾師從于海德格爾和雅斯貝爾斯,在海德堡大學獲得博士學位。自1954年開始,阿倫特先后在美國加利福尼亞大學、普林斯頓大學、哥倫比亞大學、紐約布魯克林學院開辦講座;她還擔任過芝加哥大學教授、社會研究新學院教授。阿倫特以《極權主義的起源》(1951)、《過去與未來之間》(1961)和《論革命》(1963)等為代表的一系列著作及其天才的洞見和雋永的智慧,為當代政治哲學做出了卓越的貢獻,成為二十世紀政治思想史上令人矚目的人物。

(本文原標題《阿倫特的最后歲月》,節選自《漢娜·阿倫特:活在黑暗時代》,上海文藝出版社)

原標題:《卡爾·雅斯貝爾斯:漢娜·阿倫特,你已經到了很多人無法理解你的地步|純粹閱讀》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司