- +1

講座︱誰在分裂歐洲:“東歐”是如何被創(chuàng)造出來的?

1月6日,紐約大學(xué)歐洲與地中海研究中心主任、上海紐約大學(xué)客座教授沃爾夫教授(Larry Wolff)做客華東師范大學(xué)進(jìn)行了一場題為《跨文明視閾下的“東歐”》的講座。沃爾夫教授是東歐史研究的專家,在這場講座中,他提出了“意象地圖”(mental map)的概念,利用大量旅行家的游記來展現(xiàn)西方視角下的東歐形象。“東歐”這一概念是如何被創(chuàng)造出來的,“落后”的東歐形象又是如何在歷史中形成的?在講座中,教授對這一問題進(jìn)行了解答。

從南北到東西:歐洲的分裂是如何開始的?

沃爾夫教授認(rèn)為東歐是值得人們探討的地區(qū)。東歐與西歐有地理上連接,兩地的人民有相似的生理特征、風(fēng)俗習(xí)慣,共享著過去的歷史,但是卻存在“東歐”與“西歐”的劃分。而且,丘吉爾曾提出“鐵幕(iron curtin)”的概念,認(rèn)為“從波羅的海的什切青到亞得里亞海邊的里雅斯特,一幅橫貫歐洲大陸的鐵幕已經(jīng)降落下來”。那么,東歐究竟是否是真正存在的一個區(qū)域,還是人們出于地理意義與意識形態(tài)的考慮而“創(chuàng)造”出來的?沃爾夫教授指出,“東歐”與“西歐”之間的分裂也許不僅僅是半個多世紀(jì)以來西方政客所宣揚(yáng)的結(jié)果,或許還有遠(yuǎn)比冷戰(zhàn)更深的淵源。

沃爾夫教授首先展示了一幅“意象地圖”。這是在1768年由一位法國旅行家在周游歐洲列國后所繪制的,他將其取名為《CARTE GéNéRALE(完整的地圖)》。地圖的上半部分展示的這位旅行家橫貫歐洲旅行路線圖,特地標(biāo)明了一些重要城市:巴黎、維也納、華沙、以及莫斯科。地圖的下半部分,對應(yīng)著四個城市的位置展現(xiàn)了四位女性形象,從左到右分別代表著:法國(la France)、神圣羅馬帝國(l’Empire)、波蘭(la Pologne)、俄羅斯帝國(la Russie)。正如地圖上所展示的,地圖左邊的兩位女性形象,代表著法國與神圣羅馬帝國,他們衣著華麗,盡顯貴族氣質(zhì),手中拿著先進(jìn)的武器(火槍),正在進(jìn)行親密的交談。相比之下,右邊的代表波蘭與俄羅斯的女性形象看起來更為落后,她們穿著樸素的民族服飾,拿著最為原始的武器(斧子與弓),警惕地看著左邊的兩位貴婦。通過這幅意象地圖可以看出兩個信息:首先,在這位法國旅行家的眼里歐洲西部比歐洲東部更具力量。其次,歐洲西部與歐洲東部的間隙已經(jīng)產(chǎn)生。然而,最重要的一點(diǎn)是:這幅意象地圖創(chuàng)作于1768年,并非產(chǎn)生于20世紀(jì)。以此可以判斷:東西歐之間的隔閡并不是在冷戰(zhàn)時期的意識形態(tài)對立下才形成的,早在18世紀(jì)這種隔閡早已顯現(xiàn)。

沃爾夫教授認(rèn)為歐洲人對于歐洲地理的認(rèn)知是發(fā)生過歷史變化的。在文藝復(fù)興時期主要是有南歐與北歐之分。正如當(dāng)時意大利著名人文主義者馬基雅維利在《君主論》最后一章談到“奉勸將意大利從北方蠻族手中解放出來”。當(dāng)時占有話語權(quán)的意大利人將阿爾卑斯山以北視為“北歐蠻族”,但當(dāng)時的意大利人文主義者的這種地理劃分更多的是強(qiáng)調(diào)文化層面:藝術(shù)、知識、哲學(xué)方面的差別,無關(guān)于經(jīng)濟(jì)貿(mào)易。從文藝復(fù)興到啟蒙運(yùn)動,歐洲的中心從羅馬、佛羅倫薩、威尼斯開始轉(zhuǎn)變到了現(xiàn)在的巴黎、倫敦、阿姆斯特丹,這些地方成為擁有話語權(quán)和知識生產(chǎn)的中心。啟蒙運(yùn)動的哲學(xué)家們?yōu)榱送伙@自身的優(yōu)越感,創(chuàng)造了“西歐”與“東歐”的概念以此進(jìn)行相互對照。正如啟蒙運(yùn)動的新時代取代了文藝復(fù)興的舊時代一般,“北方蠻族”與“北方落后”的概念開始被“東歐”、“東方的落后”所取代。沃爾夫教授補(bǔ)充了一則材料。“文明”一詞產(chǎn)生于啟蒙運(yùn)動時期(1756年法語中出現(xiàn)“文明”一詞,1772年英語中也出現(xiàn)),當(dāng)時的啟蒙哲學(xué)家企圖解釋“文明”一詞,強(qiáng)調(diào)西方是文明的,東方是落后的。

“落后”的東歐形象是如何形成的?

沃爾夫教授將視角聚焦于18世紀(jì)的旅行者的游記中。18世紀(jì),東歐這片領(lǐng)土對于西歐人來說是完全陌生的。西歐的旅行家們從西歐到東歐游歷,通常會帶有一定的認(rèn)知目的,所以旅行家們會對沿途的景觀會在他們意識中形成一幅“意象地圖”。而這種意象地圖會產(chǎn)生一種聯(lián)系與比較:“聯(lián)系”指的是東歐,將東歐納入一種聯(lián)系的整體大陸中,而“比較”則是指西歐,用于展示同一片大陸上發(fā)展的差距。沃爾夫教授在講座中展示了五位旅行家的歐洲見聞。

首先是一位法國的旅行家塞居爾(Ségur)伯爵,他幾乎走遍了整個歐洲。1784年,他曾在游記中寫道:“當(dāng)我踏入波蘭領(lǐng)土,我開始相信我已經(jīng)完全脫離了歐洲。我所看到的是一個全新的景象:一個巨大的國家被常青的杉樹所包圍,但卻透露著悲涼的情緒……稀疏的人口,奴役,骯臟的村莊,農(nóng)舍與原始人的小屋相差無幾……這一切都讓人感覺已經(jīng)這里倒退了十個世紀(jì)。” 塞居爾伯爵傳達(dá)了一種觀點(diǎn):東歐與西歐截然不同。從地域上看,雖然波蘭處于歐洲大陸,但給人的感覺卻像是已經(jīng)脫離了歐洲。從時間上,雖然都處于18世紀(jì),但這里的景象更像是倒退了十個世紀(jì)。塞居爾伯爵在游記中表達(dá)了他對于東歐的感受——落后。

另外一位是旅俄旅行家卡薩諾瓦,是一位意大利冒險家,也是18世紀(jì)享譽(yù)歐洲的大情圣。1765年,他曾經(jīng)到俄羅斯旅行,目睹了當(dāng)時農(nóng)奴制度下的俄羅斯,并在著述中寫道:“俄羅斯的農(nóng)場主有一個奇怪的習(xí)慣:一有機(jī)會,就會打自己的奴隸。”在卡薩諾瓦的筆下東歐充滿了“奴役”。

莫扎特是有名的音樂家,他在歐洲各地進(jìn)行音樂演出,精通多國語言。1787年他來到布拉格,這里的斯拉夫語語言環(huán)境卻讓他感到無所適從。他向別人介紹自己:“我的名字叫Punkitititi,我的妻子叫Schabla Pumfa。”很顯然,這些都是他自己瞎起的名字。雖然布拉格與維也納(當(dāng)時莫扎特居住的地方)不遠(yuǎn),同屬于哈布斯堡王朝的統(tǒng)轄地域,但東歐(布拉格)的一切,還是讓他感覺到了“奇怪”。

還有伏爾泰,他是當(dāng)時最著名的啟蒙運(yùn)動的領(lǐng)袖人物。他曾在1773年與葉卡捷琳娜二世的通信中表明:“我一向認(rèn)為命運(yùn)是謙卑的,你的才能能夠平息這世間所有的混亂,從但澤到多瑙河口。”伏爾泰給女皇冠上了“北方之星”的美譽(yù),支持她窮兵黷武,發(fā)動對奧斯曼帝國與羅馬尼亞的戰(zhàn)爭,并強(qiáng)調(diào)只有葉卡捷琳娜女皇的統(tǒng)治能夠使混亂的東歐更具有秩序。由此我們可以看出,雖然伏爾泰對葉卡捷琳娜二世的“開明君主專制”贊賞有加,但對于他來說,東歐仍然是“混亂的”。

赫爾德是當(dāng)時德國的哲學(xué)家、詩人,他沉迷于斯拉夫的民族語言與民族文化。他對于斯拉夫有這樣一個認(rèn)識,“從頓河到易北河,從波羅的海到亞得里亞海”,而且他認(rèn)為東歐人在智力與文化方面都具有一致性。但沃爾夫教授認(rèn)為,實際上,赫爾德犯了兩個很明顯的錯誤。首先,我們承認(rèn)斯拉夫語的存在,但是對于斯拉夫人,現(xiàn)在還是存有疑惑的。其二,并非所有的東歐人都是斯拉夫人,比如說匈牙利人、羅馬尼亞人,他們既不是斯拉夫人的后裔,也不說斯拉夫語。或許我們可以從中赫爾德的觀念看出一種普遍的誤解,即東歐就是一個“斯拉夫人”的世界。

從這五位18世紀(jì)啟蒙運(yùn)動時期富有影響力的旅行者的觀感可以看出,當(dāng)時西歐人對于東歐的認(rèn)知:落后、奴役、奇怪、混亂、斯拉夫人。而這些旅行見聞大量出版后,也逐漸被歐洲人所接受,“落后”的東歐形象也隨之被確立下來。

后冷戰(zhàn)時代的東歐:鐵幕的陰影依舊在

文化觀念是如何在人的意識中形成一定影響的?談及這個問題,沃爾夫教授舉了《丁丁歷險記》系列漫畫的例子。《丁丁歷險記》廣為人知,是二十世紀(jì)三十年代由比利時著名漫畫家埃爾熱(Hergé)所創(chuàng)作的系列漫畫。其中有一本漫畫是以東歐為背景的,叫做《奧托卡王的權(quán)杖》。有趣的是,埃爾熱從未去過東歐。在這本漫畫書中,他虛構(gòu)了一個名叫西爾達(dá)維亞(Syloavia)的王國,而埃爾熱對這個王國的描繪即貫穿了西歐人印象中的東歐——落后、貧窮、樸素的民族服飾,生活像是倒退了十個世紀(jì)。

然而,到了二十世紀(jì)六十年代,這本《奧托卡王的權(quán)杖》又被再版了,漫畫增加了許多冷戰(zhàn)的元素,例如,俄文的標(biāo)志、警察機(jī)關(guān)的設(shè)立。但是對于東歐人民的形象還是沒有大的改觀。隨后,沃爾夫教授以自己的經(jīng)歷為例,談到他所經(jīng)歷的冷戰(zhàn)時期的教育,以及其后這對于他的影響。沃爾夫教授說道:“在美國即使是一個沒有經(jīng)過教育的兒童都能夠輕易地在地圖上指出東歐與西歐,并且認(rèn)為虛構(gòu)的王朝西爾達(dá)維亞國王就是東歐。直到蘇東劇變后,我們看到一些關(guān)于東歐的圖片資料,才發(fā)現(xiàn)原來東歐并不是我們想象的那樣。”

最后,沃爾夫教授談到了冷戰(zhàn)之后西方人對于東歐形象的重新定位。20世紀(jì)末的東歐劇變,使得冷戰(zhàn)的鐵幕已經(jīng)開始撤下,這也迫使西歐重新審視東歐的存在,并且重新塑造東歐的形象。沃爾夫教授引入一段材料:“東歐的共產(chǎn)黨人現(xiàn)在開始看到了他們體系的缺陷,他們希望來學(xué)習(xí)西方的經(jīng)驗從而提升他們的工業(yè)水平,甚至想直接復(fù)刻美國的工廠制度。”西歐對東歐的形象設(shè)定由一開始的“落后”轉(zhuǎn)變成“向西方學(xué)習(xí)”的形象。雖然西歐開始重新審視東歐,但是原本的觀念早已深深扎根于人們的腦海中,形成了一種束縛力,鐵幕的陰影依然籠罩在東歐的上空。

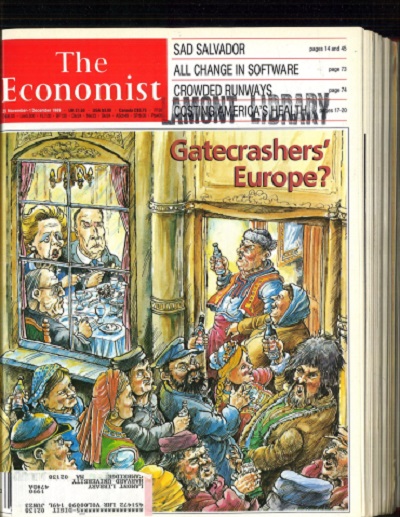

1989年《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》的封面雜志是一幅漫畫:漫畫中豪華的大廳坐著英國首相撒切爾、法國總統(tǒng)密特朗、德國總理科爾,門外闖進(jìn)來一批穿著民族服飾行為野蠻的東歐人,破壞了這場本該屬于西歐人的華麗宴會。對于西歐人來說,這場聚會變得更加的可怕,而對于東歐人來說,東歐國家希望可以重新回歸歐洲懷抱從而改善自身的情況。這幅漫畫暗示著蘇東劇變后的難民問題,1989年以后一些東歐難民涌入西歐,而對于西歐來說,他們認(rèn)為這會破壞他們原本的秩序。實際上,當(dāng)時的西歐也確實是非常粗暴地處理了東歐的難民問題。沃爾夫教授分析說,西歐與東歐的疏遠(yuǎn)感一部分是因為經(jīng)濟(jì)程度的不同,當(dāng)富有的西歐碰到落后貧窮的東歐,這種疏遠(yuǎn)感又多了一層長久以來文化歧視的色彩。總之,鐵幕雖然撤下,但陰影仍然存在。

在漫長的歷史進(jìn)程中,歐洲的“東歐”是如何被創(chuàng)造出來的?沃爾夫教授通過解釋這一問題,提出了一個觀點(diǎn),即處于文化中心的地方才擁有文化的闡釋權(quán)。同樣,在世界上其他地方,也有這種偏見或者誤區(qū)存在,而且所謂的中心與邊緣圍繞著各自的地位會展開爭吵,但事實上,這種爭吵就是在爭奪歷史闡釋權(quán),而歷史闡釋權(quán)則始終掌握在少數(shù)一些文化中心的手里,譬如倫敦、巴黎、紐約、北京、上海等等。至于莫斯科,以及歐亞大陸中部地區(qū)的城市則始終成為不了這種中心,也擁有不了這種權(quán)力。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司