- +1

英文非虛構(gòu)大賽|扶霞、錢佳楠:在廚房、餐桌、街頭捕捉世代

作為首屆Sixth Tone英文非虛構(gòu)寫作大賽的衍生活動,2021年12月9日,第六聲邀請了扶霞·鄧洛普(Fuchsia Dunlop)和錢佳楠兩位作家評委,以美食、家庭、“世代”為主題, 舉辦了一次涉獵廣泛的英文對談。

本次跨越三個時區(qū)的線上對話,共吸引了近300名來自美國、英國、加拿大、馬來西亞、日本、新加坡等23個國家的觀眾實(shí)時觀看、參與互動。不少觀眾表示,兩位嘉賓的生動分享激發(fā)了他們的寫作動力和靈感,他們也得以通過活動對寫作大賽有了更好的了解。

扶霞·鄧洛普:我受邀來講一些關(guān)于中國代際變化的觀察。我1992年第一次來中國,1994年去成都居住。我的書《魚翅與花椒》的讀者反饋里,讓我又意外又感動的是,我所熟知的90年代的成都,那些老街巷和攤販,對現(xiàn)在的年輕人來說,已然成為一種逝去的、懷舊的意象。

說到食物,過去三十年中國最顯著、也最劇烈的變化是從稀缺到豐裕,甚至有了走向大量浪費(fèi)的跡象,比如2型糖尿病之類與飲食緊密相關(guān)的健康問題——這在西方國家早已十分普遍。中國對這種浪費(fèi)是警覺的,官方已經(jīng)發(fā)起了反對鋪張的號召。我記得特別清楚,有次在北京吃飯,餐館餐桌上有張小卡片,畫著一碗米飯和一位農(nóng)民田間勞作,配上唐朝詩人李紳的《憫農(nóng)》,我恰好有本書就用了這個標(biāo)題(Every Grain of Rice)。

中國人的廚房也發(fā)生了很大變化。我去朋友家做客,比如我在大學(xué)里的老師,當(dāng)時她的廚房十分簡樸,沒有裝飾,只是個做飯的功能性的空間。現(xiàn)在,我一些朋友住進(jìn)的新公寓里都會配備溫馨華美的廚房。和朋友在廚房里閑聊也很舒服自然了。另外,過去沒有烤箱,現(xiàn)在有些廚房已經(jīng)有了,這樣可選的食譜也更全球化,比如西式烘焙之類。我常在微信上和我的朋友兼翻譯何雨珈互開玩笑,發(fā)我們做的食物照片,她會把她在成都用烤箱做的西式蛋糕和餅干拍照發(fā)給我。家庭烹飪的地位、特征都已經(jīng)發(fā)生了巨大改變。

另外,現(xiàn)在中國的外來務(wù)工人員住在城市里,孩子們留在鄉(xiāng)村。這完全改變了傳統(tǒng)家庭飲食文化的語境,因?yàn)榧依锿ǔJ菭敔斈棠探o孫子們做菜,卻沒有把相關(guān)的技能和知識傳給爸爸媽媽這一代人。

城市里其實(shí)也一樣,經(jīng)常是爺爺奶奶給小孩張羅飯菜,中間一代不會學(xué)習(xí)如何做飯。我很多朋友就是如此,他們沒有從上一代學(xué)習(xí)和傳承做菜技能和飲食傳統(tǒng)。我發(fā)現(xiàn),很遺憾,中國的年輕人在極大的學(xué)習(xí)和競爭壓力下,沒有時間休閑、娛樂,沒有時間了解食材、烹飪的。

我覺得這里部分原因是,做菜烹飪的職業(yè)在中國不太被人看得起。自從我的書中文出版以來,在采訪里我常被問到,作為劍橋大學(xué)的畢業(yè)生,我決定不再追求學(xué)術(shù),而是寫和食物相關(guān)的書,父母是怎么想的。

有位記者還問我,我是如何在心理上接受這種地位下降的。真的是挺奇怪。

扶霞·鄧洛普。攝影:Anna Bergkvist。

另一飲食方面的代際變化,跟我上面談到的也有關(guān)。剛來成都時,這里的食物新鮮又健康,我非常吃驚,尤其是這里人們吃的肉比英國和美國人少得多。通常的做法是,把一整塊肉——只夠一個美國人吃一頓的那種——切成小塊,和蔬菜炒在一起,夠好幾個人吃。肉像是一種調(diào)料,而非主菜。人們會吃很多健康的谷類和蔬菜。但現(xiàn)在中國人吃肉、魚和海鮮也越來越多,好吃是當(dāng)然的,但對環(huán)境其實(shí)很不友好。像西方,美國人、英國人這種太多肉食的生活方式,是很不可持續(xù)的。

西方人問,我們怎么能少吃肉? 怎樣才能吃得既美味又健康,還不給環(huán)境帶來壓力呢?其實(shí)中國的傳統(tǒng)里是有這方面答案的。諷刺的是,年輕一代可能已經(jīng)忘記了,或者并不在乎把它傳承下來。

我再說最后一點(diǎn),關(guān)于川菜。論健康、美味,川菜給我留下了深刻的印象。大家對川菜的刻板印象是它們非常辣,但實(shí)際上在90年代的傳統(tǒng)成都菜里,尤其是家常菜,是很注重膳食平衡的。要做麻婆豆腐,一般會配清淡的湯,炒一點(diǎn)蔬菜,非常健康。

錢佳楠:我必須得說,在我成長過程中,媽媽堅(jiān)決不讓我下廚房學(xué)做飯。也許就像扶霞所說,她想讓我心思都放在學(xué)習(xí)上。這個決定其實(shí)還有一個很女性主義的面向,就是她擔(dān)心如果我學(xué)會了做菜,以后可能就會順著社會期待成為家庭主婦。

我第一次寫小說是在爺爺去世之后。我非常敬愛他。盡管那時我已經(jīng)是大學(xué)生了,中國的傳統(tǒng)葬儀依然讓我很困惑。

一位我從未見過的人沖到靈樞前,哭天搶地,仿佛是這個家的親密一員。我當(dāng)時不太理解這種表演性質(zhì)的做法,就試著去弄清楚。幸運(yùn)的是,這些小故事幫助我獲得了母校的小說獎項(xiàng)。也就是那個時候,我知道我可以寫作。

但其實(shí)我寫非虛構(gòu)更早,起源也更有趣。第一篇叫《打鼾》。沒錯,標(biāo)題就叫這個。那時我才10歲,當(dāng)然也沒有發(fā)表,純粹為了好玩。那個夏天我去了外婆家,有天早上我醒來,突然想描繪一下這個家里每個人是怎么打鼾的。

故事帶給我們情緒的起伏,這些情緒最后凝結(jié)成親情的紐帶。也讓我更好更深入地去體察家人。我直到二十多歲,都還是我媽媽幫我洗頭。她并沒有溺愛孩子的習(xí)慣,但這件事她做了很久。那時我不明白這有什么不尋常,因?yàn)槲覀冏≡谏虾R婚g一居室的公寓里,沒有淋浴房,洗頭都用廚房的水槽解決。熱水器又老又壞,水溫也不穩(wěn),媽媽幫忙摸摸溫度是很自然的。后來我才知道,其實(shí)外公直到他生命的最后幾年,都還在給我媽媽洗頭發(fā)。我也這才發(fā)現(xiàn)洗頭發(fā)其實(shí)是媽媽表達(dá)愛的方式。我自然就更懂得珍惜了。由此我也意識到,故事可以讓逝去家人的記憶更恒久。

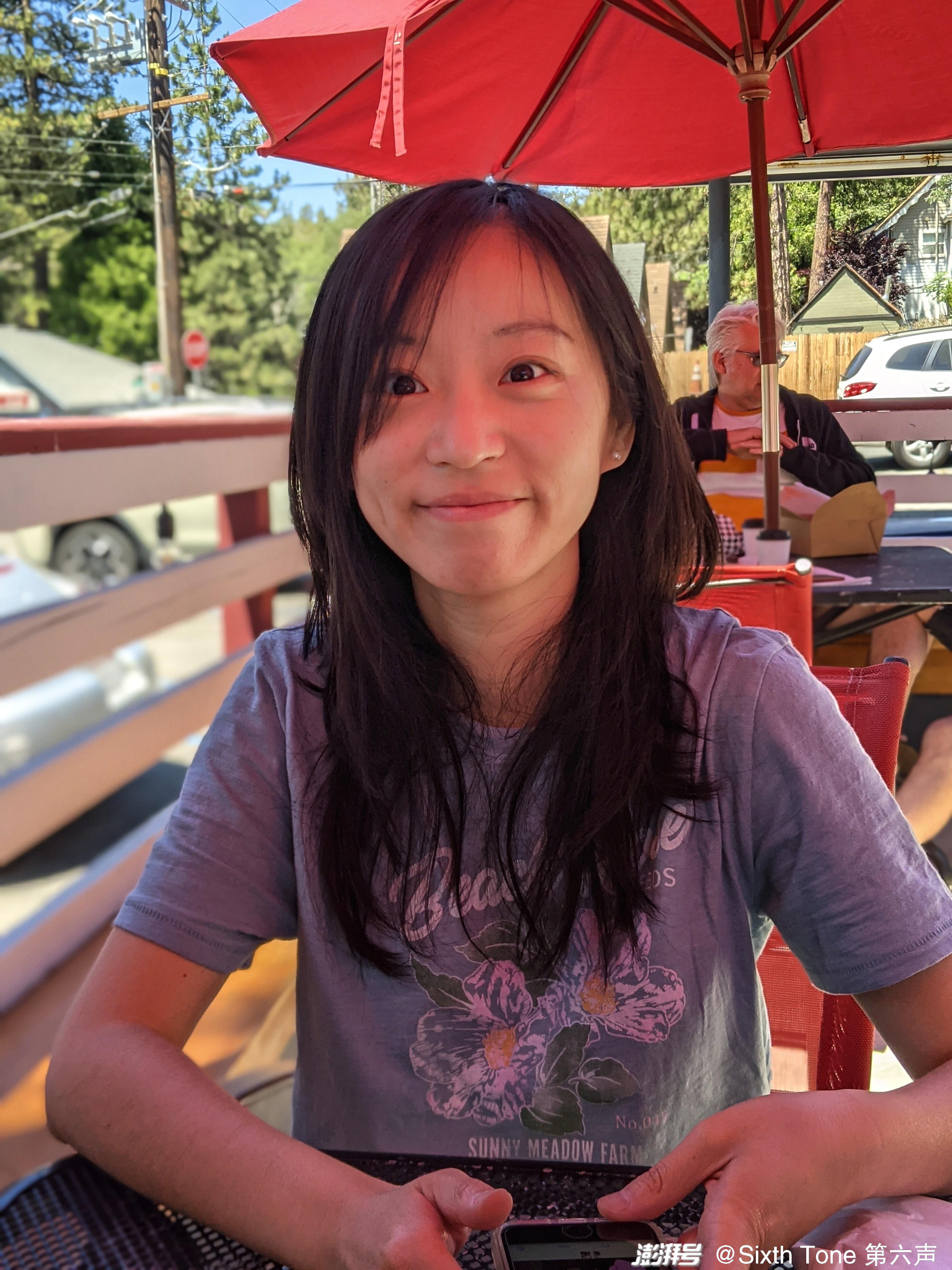

錢佳楠。

我20多歲開始發(fā)表小說,非虛構(gòu)則成為我拓展生活和觀察的邊界的方式。我的父母曾深受90年代國企下崗的影響,我曾經(jīng)在數(shù)年間斷斷續(xù)續(xù)采訪了一些下崗職工。

由下崗潮引發(fā)的背井離鄉(xiāng)打工淘金,讓我從那時起,就開始格外關(guān)注遷移的人。無論在中國還是美國,我都像個局外人。如果不是在美國生活過,我對家鄉(xiāng)的觀察就很難有新的參考系。在美國,當(dāng)?shù)厝苏J(rèn)為稀松平常的事,卻可能會讓我覺得很值得探究。

我對世界和人性仍然充滿著好奇。每一天都真的會有驚喜。僅僅在街上閑逛、與人交談,你就能捕捉到無盡的趣味。同時也按捺不住與讀者分享的沖動。

第六聲:你們各自選了哪三個與“世代”相關(guān)的詞?

扶霞·鄧洛普:烹飪、傳承和餐館。

烹飪自不消說。餐館,很多西方人認(rèn)為最初出現(xiàn)在18世紀(jì)的巴黎,但其實(shí)早在中國宋朝的杭州和開封就有了,文化根源上是非常中國的。

傳承,不僅僅是指菜譜或是做菜技藝的傳承,還包括比如老字號,像晚清成都出現(xiàn)的陳麻婆豆腐,經(jīng)歷了國有化,再私有化,傳承至今。

錢佳楠:我的三個關(guān)鍵詞是:家、紐帶和夙愿。

前兩個其實(shí)還是延續(xù)前面提到的。比如每到重要的時候,媽媽都會做一桌喜慶的菜。上海有道很有名的菜,我也很想念,叫四喜烤麩,其實(shí)大概就是四道面筋,寓意祝福。逢年過節(jié),或是每逢大考,她一定會做這個。而且絕不能由黃魚,因?yàn)樗自捴v“黃魚腦袋”,意思是腦子不好使。

夙愿也是關(guān)鍵詞,尤其是最近幾十年。我爺爺那一代經(jīng)歷過戰(zhàn)亂,他們最大的愿望就是每個人都能安然無恙,當(dāng)時能實(shí)現(xiàn)就已經(jīng)很不容易了。

對我父母來說,他們的夙愿是去上大學(xué),但他們都沒能實(shí)現(xiàn)。所以他們才堅(jiān)定地要我考學(xué)。這應(yīng)該能夠代表很多我這一代和我們父母輩的共同心聲。

第六聲:可否再分享一些有關(guān)跨文化寫作的經(jīng)驗(yàn)?

扶霞·鄧洛普:佳楠剛剛談到了局外人視角,這個我很有共鳴。我的文字本來是面向西方讀者的,但現(xiàn)在許多中國讀者說,我的作品讓他們了解或注意到中國飲食和文化的一些東西,很多他們已經(jīng)淡忘了。

20多年以來,我大部分時候都是所在場合唯一的外國人,說的也不是母語。直到現(xiàn)在實(shí)際上還是挺困難的。而且,混在廚師里,我還經(jīng)常是唯一的女性。很有趣,也很有挑戰(zhàn)性。

比如說,中國有很多與食物和烹飪有關(guān)的詞匯是無法翻譯的,英文中沒有對應(yīng)。真的沒有。舉例來說,中文里的“口感”這個詞。《魚翅與花椒》里就有一章叫“嚼勁”。中國人在意口感的細(xì)膩絲滑,而西方人一般認(rèn)為這種比較惡心。所以英文中用黏滑、油膩、油滑來形容,聽起來就不舒服。

對我來說,寫中國菜肴的難點(diǎn),是要從愛和情感出發(fā),寫得俏皮有趣,用“嚼勁”這類詞開西方讀者的玩笑。同時也讓他們了解到,食物還可以從新的視角來品鑒。不妨嘗試著去接觸。

錢佳楠:六年前,我對寫作產(chǎn)生了疲倦感。我那時在一所國際高中教書,工作穩(wěn)定但生活其實(shí)十分干癟。我覺得似乎開始重復(fù)自己了,一切都索然無趣。我嘗試了一些辦法,比如去上海不同的街區(qū)探索,最終也沒有起到想象中的效果。

所以我決定做個實(shí)驗(yàn),搬去美國,用英文寫作,看看能走多遠(yuǎn)。

有時候,愛荷華寫作工作室的同學(xué)會說,“我們?yōu)槭裁匆P(guān)心你作品里的文化背景和歷史? 不要按著我學(xué)那么多歷史。”但如果我不解釋文化背景,讀者是無法真正理解其中妙處的,對吧?這方面我還在學(xué)習(xí),如何講寫得有趣,把重點(diǎn)更多傾斜給故事本身、人物本身。

我在愛荷華認(rèn)識的一位很厲害的朋友曾說:“寫作,要寫到一個讓讀者不得不在乎的境界,一個讓讀者發(fā)自內(nèi)心覺得,我應(yīng)該在乎的境界。”

自那以后,這句話就像一句秘訣。我要用我的文字打動讀者,讓他們在乎。

Sixth Tone英文非虛構(gòu)寫作大賽詳情:https://interaction.sixthtone.com/feature/2021/Writing-Contest/index.html#/submission

翻譯:Simon Tang

編輯:智煜

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司