- +1

國內思想周報|文藝女青年靈修之爭,甘陽回憶八零年代思想界

為什么文藝女青年和富人熱衷靈修?

上周,“文藝女青年與靈修”這對關鍵詞再次成為輿論熱點。

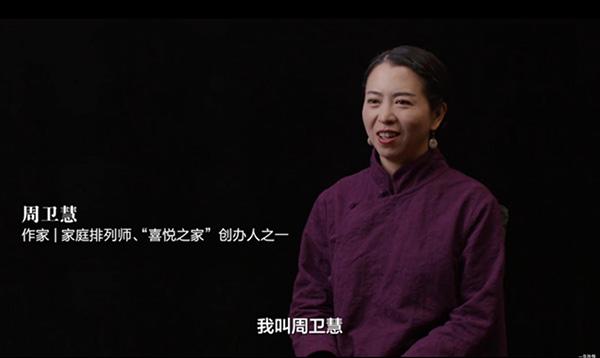

緣起是曾以情欲敘事、身體寫作著稱的作家衛慧久未露面,近日在一條視頻中現身,著深色棉麻素袍,臉色莊重深沉,自稱已成為目前中國最勤奮的“海靈格家排師”之一,自己的奇經八脈都打通了。

評論人侯虹斌在鳳凰文化發表文章《為什么文藝女青年在人到中年時都走上了靈修之路?》,標題直戳眾人心中疑問,成為刷屏熱文。她先介紹了何謂“家排”:由德國人伯特·海靈格建立,“世間諸多的問題,在家排看來,無不源自于愛。覺悟的智慧的愛使人幸福,盲目的迷失的愛會帶來種種痛苦……基于當代量子物理學及生命全息的理論,這些莫不與家族系統中能量流動的順暢與否息息相關。”

簡言之,就是“用愛發電”,還可以召喚出各種靈驗,是一種“信則靈”的“神秘學”,而且價格非常昂貴。在侯虹斌看來,不管是“身心靈”、“拜上師”、“家排師”或別的,共同點是:玄妙的,不可言論的,訴諸非理性的,用科學無法與之溝通的。

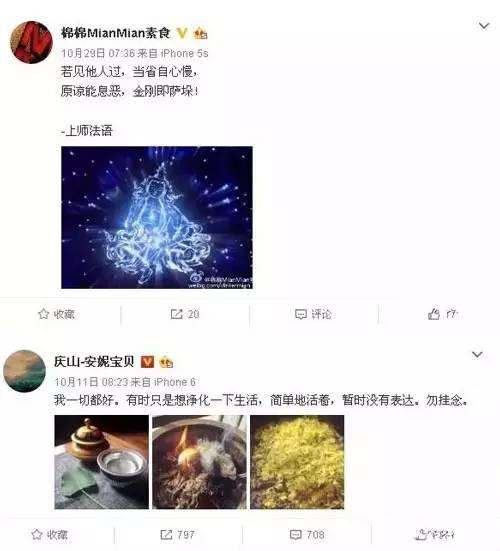

并且,她還發現,往日前衛少女今日變身精神導師的,衛慧并非孤例,當年的文藝女神棉棉、安妮寶貝等,都走上了靈修之路。這幾位2000年初大紅大紫的女作家,“在年紀輕輕的時候已經享受到了最充裕的物質生活,有過豐富的人生體驗,現實生活要打動她們的閾值太高了,沒有多少值得她們追求了……而這些作家又是敏感的人、聰明的人、不甘心平淡的人,還要想尋找新的突破”,于是不約而同選擇了“玄學”、“禪”、“靈修”、“佛”之類作為人生的突破口。

其實,不止這些女作家們,這類“神秘學”也成了無數功成名就或者生活無憂之后的中年人的完美藏身之所。侯虹斌分析,接近它們、奉信它們,不像學術或者知識一樣,需要扎實的基礎、循序漸近的學習、認真思考。學術和文化都是真功夫,偷不得懶,甚至學一門手藝、健個身、跑個馬拉松,也是扎扎實實的,每天努力多少,都可以驗證,不能虛晃一槍。而“神秘學”,要求的是有錢供奉、有錢去上課、親近“上師”或導師,感悟,靜坐,天份,靈性……是好是壞,都是一張嘴。

因此,“這個角度的自我突破,是最輕松的,也是最能拿得出手的。女作家只不過恰好是這些成功人士中的一員而已”。

而之所以這么多人都選擇這條路,她認為一方面是社會不安全感太強了,成與敗都出于不確定因素,所以越是成功人士越是篤信各種不可知的力量、神秘學,包括馬云、王菲、李連杰這樣的頂尖人士;另一方面,我們的作家、文化人、社會精英,思想資源太過匱乏,學習和思考能力不足,不愿意學習更為系統、更為成熟的世界觀,想取巧,才紛紛掉進“神秘學”的坑里。

身為女權主義者的靈修人士紫膺則撰文反駁,她認為“靈修就是不肯動腦子的富人吃飽了撐的所從事的迷信事業”這類觀點站在了科學、理性至上的角度,基本上是對靈修一無所知;批評衛慧者所說的“有錢上課和跟隨上師”的輕松方式,是對靈修的誤解,而這種快餐似的、迎合人的功利心理的靈修,實際上是一直為真正的靈修人士所批評的。

她認為真正的靈修,是不斷地以各種方法覺察自己在身心靈三個層面所受的苦,找到受苦之因,從而從受苦中解脫。這個過程之艱辛是難以想象的,“這是一個人從無意識的機器似的運轉轉向有意識地存在的狀態,怎么可以以偏概全地描述為逃避痛苦,找個寄托,讓自己好受點呢?”

紫膺還指出,對于成功掌握男權社會推崇的理性語言的人來說,衛慧轉型為身心靈導師、大批文藝女青年的靈修,是對這個路徑的否定,是非理性的、非科學的,也就是說是“女人化”的,因此就可能被看成是低下的。他們看不到靈修中的非理性包含著超理性,將上帝的超理性和畝產萬斤的非理性當作同一回事兒,因此對靈修者是可以充滿優越感地批判的。然而,在這種充滿優越感的批判中,又包含著某種痛恨。

她問道:“每年都有大票文藝女青年人到中年去靈修,包括筆者,但為何獨獨衛慧去靈修就這么不受待見?這跟衛慧、棉棉等原本美女作家的標簽,用‘身體寫作’的經歷有關。在男權社會,由于女人之色幾乎是男性的剛需,因此,‘色’這一關就是男人的軟肋。美女作家不全靠筆頭子功夫,靠變相地出賣色相成名,對辛苦走正常路徑的人(尤其是女性)來說,這些人是遭人痛恨的,如同娼門被良家婦女痛恨。”因此,衛慧等人是令人痛恨的,批評她的人的潛臺詞就是:你一個婊子,你配動腦子嗎?以前你出賣色相,如今你所從事的不過是沒有得到科學、理性認可的迷信玩意兒,你依舊是低下的。

比較兩岸的情況,他感覺臺灣文藝女青年因為搞靈修而被“黑”的情況比大陸這邊要少得多,相反,女文青涉足靈修這個領域而獲得更多追捧、肯定的情況很普遍。臺灣的佛教很盛行,出家眾里面大多數是比丘尼,其中有不少曾經是所謂的“文青”。更重要的是,他覺得臺灣中年以下的,也就是“60后”以下的人,絕大多數不排斥不婚、出家、女同。所以在臺灣,就算說出“文藝女青年的終極歸宿是孤寡、拉拉、出家、后媽”這樣的話來,大家恐怕也不覺得你是在“黑”這些人,而是一種無聊的八卦而已。他感嘆兩岸這方面的價值觀差距真的很大。

至于在富人中興起“靈修熱”的現象,楊德睿認為富人信教、靈修的原因很多,和窮人信教修行的原因一樣五花八門,不要用“階級還原論”來解釋宗教,那是沒用的。凡是人都有心靈空虛的時候,跟貧富無關。人因為心靈空虛所以要信教、要修行,這就像肚子餓了要吃飯一樣,很正常。

在他看來,更多的富人信教、靈修的原因是,他們有錢了好多年,早就沒有物質匱乏的問題了,想用錢來讓自己快樂的方法早就玩遍了、玩厭了,這才深刻了悟到錢帶不來幸福,錢買不到很多最重要的東西,比如健康、家庭和睦、良好的人際關系……此外也有一些富人本來就是好學深思的人,過去為了拼命工作掙錢,把對文學、藝術、哲學的興趣硬是壓抑掉了,如今錢掙夠了,人也老了,想再回頭的時候已經弄不動了,但他們還是想要得到精神上的滋潤、提升、啟迪,就有相當大的一群走向了宗教、靈修、讀書會、藝術品收藏、玩音樂、戲曲等等。

而放生之所以變成一種如此普遍的修行方式,他分析指出,因為放生是中國人所創造出來的最直截了當、模式簡單清楚、好操作而且可以計算數量當做成績的一種修行方法,非常符合我們中國人一貫喜歡把問題歸結為計算數量、算分數的癖好。第二個原因就是放生的整個過程很有戲劇感,那些動物被放出來逃命的那一刻的情景,很激動人心、很煽情,它很容易讓放生的施主明確感受到自己做了件善事,添了一點功德,這比做扶貧之類的功德要簡單明了得多,各種成本也都要小得多,所以很多人樂此不疲。

但楊德睿指出,放生在佛理上講根本說不通,所以印度佛教、南傳佛教和藏傳佛教以前都沒有搞放生,近年來是被中國佛教徒影響了才開始有人跟著搞,事實上中國的正統佛教對這件事也不是很鼓勵,歷來有不少佛教的高僧大德勸過大家別再搞這種形式主義的東西,說創造的功德恐怕還沒有造的業多,可是沒有用,言者諄諄聽者藐藐。

王丹青則撰文分析《從六十年代的西方嬉皮士到中國文藝青年:靈修如何成為時尚?》。文章指出,靈修成為成為中產階級文藝青年的時尚,在國內大概也就是最近幾年冒出來的新鮮事物。而靈修在現代社會中的文化來源之一,是上世紀六十年代西方嬉皮士。二戰之后的西方世界,由于戰爭的創傷和冷戰鐵幕的隔絕,一代年輕人陷入了普遍的虛無和頹廢;但與此同時,文化的全球流動成了勢不可擋的潮流,他們中的一些將目光投向了遙遠的東方,試圖從東方的傳統文化中汲取養分,重建自己的精神家園,尋求個體精神上的解脫。1960年代盛行歐美的“嬉皮士運動”就是在這樣一種思想背景中誕生的,尤以披頭士樂隊在1965年與1968年旅居印度為人熟知。

作為一種對現代主義的理性主義的反叛,來自古老印度的聲音、哲學、乃至生活方式,都給戰后歐美的年輕人帶來了巨大的震撼。靈修作為一種對遙遠的精神生活的實踐方法,一時間在西方年輕人的文化藝術圈子里蔚然成風。從杰克·凱魯亞克的小說《達摩流浪者》到1969年伍德斯托克音樂節上,都可以看到這種氛圍。

而當代的靈修活動進入華語世界,是從臺灣開始的。在大陸剛剛改革開放的時候,臺灣女作家胡因夢和三毛就已經開始了對靈修和新興宗教的引介與探索。而從最近受到熱議的幾個走上靈修之路的著名文藝女青年的身上,我們仍然可以依稀見到那兩位臺灣“前輩”的影子。當然,當代中國靈修活動的興起,也不全然是依靠臺灣同胞所引介的,在改革開放初期的“氣功熱”中,當今國內靈修的一些門道已經初現端倪。不過,對于新興的中產階級來說,靈修所表現出來的生活品味,必定是要比氣功高雅得多;而文化產業起步較早的臺灣所提供的精致商品,也就更對這部分人的胃口。

文章認為,無論是需要長期參與的靈修課程、培訓班、工作坊,還是更簡單易得的靈修產品,像是念珠、擺件、熏香、精油等等,毫無疑問,靈修(及其相關的消費行為)已經成為當代中國中產階級文藝青年的一種時尚。這種時尚所含納的不僅是對于精神、心靈的冥想式探索,也絕非對于封建迷信的拙劣復制,而是成為了一種整體性的生活方式。對于身處靈修圈子里的人來說,靈修所能帶來的,除了個人精神上的超脫,還有衣著打扮、家居裝潢品位上的提升,更有一種對于生活、世界乃至宇宙的想象。

甘陽:相信中國文明有其天命

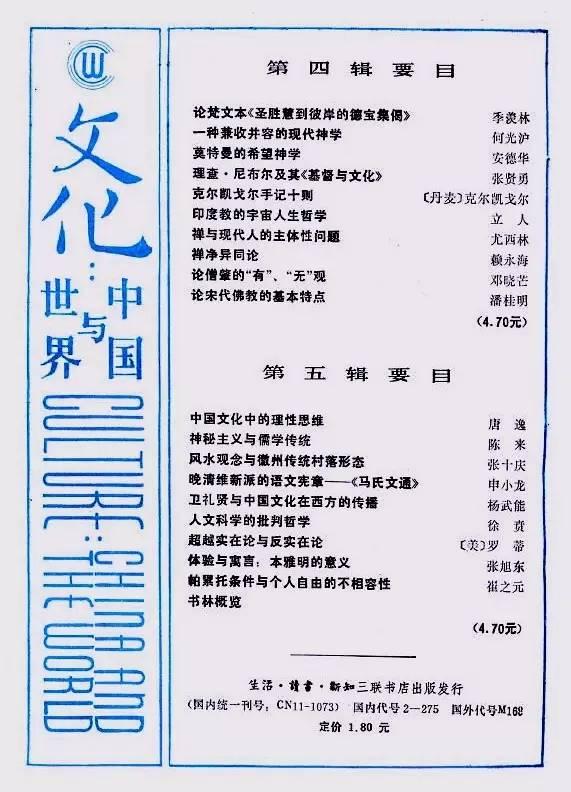

20世紀八十年代影響廣泛的“文化:中國與世界”編委會成立三十周年暨“現代西方學術文庫”出版三十年紀念研討會,近日在北京舉行。微信公號“三聯學術通訊”上周介紹了本次研討會的情況。

“文化:中國與世界”編委會的部分編委和作者、譯者代表,以及北京各大高校和研究機構的中青年學者包括70后、80后年輕學者,共60多人見證了這次對話,其中包括甘陽、沈昌文、董秀玉、李巖、路英勇、錢理群、蘇國勛、郭宏安、陳來、王焱、陳平原、劉小楓、王慶節、劉鋒、梁治平、汪暉、吳增定、楊立華、吳飛、李猛、彭剛、強世功、渠敬東、張志強、應星、孫慶偉、唐文明、陳壁生等學者。

在座談會上,編委會主編甘陽認為,當時決定將主要精力用于集中翻譯一些最重要的西方現代學術著作,現在看來仍是正確的,“現代西方學術文庫”為中國學術界了解西方現代學術打開了第一個入口,也打下了第一塊基石。三十年來,中國學術界已經有了長足的進步,中國簡單化學習西方的時代早已過去,“拿來主義”不再可行,中國學界整體的成熟度已經達到了可以逐漸形成自身傳統的水平。

他在點評“西學與現代中國思想”為主題的討論時,以國際法、外國文學研究和西哲史為例,認為中國做西學的研究如果全盤英文化了,就是中國西學研究的死亡之日;一定要強調中文寫作的重要性,沒有中文就沒有中國學術可言;以中文思考和中文寫作為基礎的西學研究,一定是中國西學研究的主流。

關于現代性這個核心話題,甘陽指出,人文里面最深刻的東西,一定是對現代的彷徨和恐懼,因為不知道現代將帶來什么東西。現代性帶來的東西是要沖擊整個歐洲人長期堅持的那套價值觀念的,這是整個文化里面的基本感覺,當時最突出的反應是19世紀西方浪漫派。甘陽覺得“我似乎天生有一種保守主義傾向,我所喜歡的西方的東西都是反現代性的。但是話又說回來,近現代以來西方所有有成就的思想家都是反現代性的。當然一般意義上的庸俗反西方我是非常不喜歡的。西方文化中深刻的東西是對人文有一種非常深的堅守和認同,對于資本主義一切皆為商品是絕對不能接受的”。

他還回憶1980年代思想界在朦朧狀態,憑著直覺,一把就抓住了海德格爾。這當中也有文化虛榮的原因,“聰明人當然要讀難的東西……比如我們看卡爾·波普,就覺得很一般嘛,對我們沒有知性的吸引。海德格爾不一樣,他能吊起你全部的精神,是西方文明絕對高度所在,他對兩千年的西方文明有一種透骨三分的重新反省,達到的深度是難以想象的,對我們哲學界的沖擊是非常非常大的,顛覆所有以前科班出身的學西方哲學的人所學到的東西。你會覺得他太厲害了,對我來說一個直接的感覺是,他和西方的東西完全不一樣,他是另外一個西方。”

至于當下中國,甘陽認為嚴格意義上說,今天已經沒有“知識界”這個概念存在了,都是一個一個小群體,互相之間是不可能溝通的,因為不存在思想上的溝通,所有都被政治化,被妖魔化。沒有一方虛懷若谷真的想聽對方說什么,這是今天最糟糕的問題所在。他說:“中國現在既沒有思想界,也沒有知識界。所謂‘界’,本應該包括很多不同聲音和想法,是可以溝通的,不能先從道德上妖魔化。”

面對全球包括中國都出現兩極化的傾向,甘陽指出,重要的問題是在極端的分歧中能不能出現理性化溫和化的聲音。“我認為大學應該是產生理性化溫和化討論的唯一可能。這也是為什么我這十幾年只做教育這唯一一件事的直接原因……尤其通識教育有可能出現這樣一個理性化溫和化的思想交流平臺。”如果大學的通識教育課程能以學術為唯一標準,推動多元、包容、理性、溫和的教育氛圍,那么整個社會逐漸走向理性化、溫和化、多元化、包容化是可能的。

他表示:“我天生是樂觀派,相信中國文明有其天命,到最后是信仰的問題。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司