- +1

同衡城市研究|經濟最強的區:廣東順德的小城故事

見慣了大風大浪的順德人,在不明朗的經濟形勢面前,保持著一貫的淡定。正如當地一句口頭禪:“得就得,唔得就返順德。”面對變化的未來,順德人內心有不變的企業家精神。

百強區縣第一名

可能有人不知道順德,但相信不會有人沒用過“美的”、“格蘭仕”、“萬家樂”、“容聲”、“海信科龍”這些家電。中國家電制造的半壁江山在順德。

順德曾是廣東省佛山市的一個縣,后成為省直管的縣級市,繼而于2003年并入佛山市區,成為順德區。近年來,順德蟬聯各種全國百強區縣排名榜首。順德的經濟有多強?隨便挑出它的一個鎮或街道,其GDP和財政收入,就夠得上內地一個地級市的水平。盡管只是一個區,但如果單獨拎出來,和廣東省各地級市相比,順德依然十分強勁。

廣東四小虎

上世紀八十年代,新華社記者王志綱從北京跑到當時的改革開放前沿陣地廣東調研。南海、東莞、中山和順德,這四個經濟發展迅猛的小城市,令他大為驚嘆。于是王志綱大筆一揮,寫了一篇《廣東躍起四小虎》。這個概念可類比“亞洲四小龍“,這四個縣級行政單元也名噪一時。后來,東莞和中山升級為地級市,而南海和順德則成為佛山市的區。

這“四小虎”相當生猛,經濟增長速度不弱于“四小龍”騰飛時。而四只小虎的經濟發展模式卻各異。中山當時以國營經濟為龍頭。而南海是縣、鎮、區、聯合體、戶“五個輪子一起轉”,發展多樣性產業。東莞是典型的“三來一補”,靠外資投資辦廠起家。其實,深圳起初也是如此,后來通過產業升級,大量本土高新技術企業誕生。而東莞依靠外商投資的發展模式,很容易受到國際經濟波動影響。2008年全球金融危機時,東莞臺資大舉北上蘇南,讓東莞的外向型經濟嚴重受挫。

與東莞隔江相望的順德,則是另一種路數。與蘇南模式類似,順德同樣以鄉鎮企業起步,于九十年代初進行了股份制改造。上世紀九十年代紅極一時的電視劇《情滿珠江》。就是以順德的家電企業發展史為藍本的故事,講述了珠三角的一個電風扇廠,從鄉鎮企業一步步發展為到國際集團,當然中間也穿插了大量青年男女的愛恨情仇。

長久以來,這片土地是廣東的實業沃土。清末民國,我國東南沿海紛紛興辦實業,廣東的主要產業機器繅絲,在順德最為集中。借助繅絲業發展,順德人在廣州銀號中也占據大量資本,當時順德就有“廣東銀行”之稱。

1949年后,這里也發展了一些紡織輕工廠等國企,擁有一定工業基礎。如今大名鼎鼎的家電企業,多半由改革開放前的社隊企業改制而來。這樣的內生性,使得地方發展經濟具有更多自主性,沒有外商撤資的壓力。相比東莞,順德受國際資本市場波動的沖擊要小很多。

順德以家電起家,最早的企業是上世紀六十年代大良鎮的五金電器加工廠。多年來,順德家電產業持續發展。在當今互聯網的喧囂中,順德企業不追逐熱點,而是靜觀其變,以漸進的方式從容應對。企業沒有大張旗鼓提“創新創業”或“工業4.0”,而是悄然做起了與家電制造關聯密切的工業機器人。

自前些年起,國內家電市場飽和。順德企業紛紛走向國外市場。在傳統的城市體系中,順德以規模論,可能在全國也排不上幾線。但從基于資本和信息的城市流的角度講,順德是全球城市體系中的一個重要節點。

多中心的城鎮

文化上,順德有強烈的本土情結。當地人在外一般不說自己是佛山人,只說是順德人。行政上,順德也擁有自主權:除了黨委等部分國家垂直管理部門由佛山市代管外,其他大部分經濟社會事務擁有地級市管理權,并直接對省負責。盡管是區,順德也有自己的車牌號粵X。

順德建成區盡管大致與北部的佛山市禪城區相連,但順德的行政中心大良則在順德南部,因此與佛山相對隔離。經濟上,順德的企業,本地集聚較多。和佛山經濟聯系并不大。

當我們把順德當作城市看,會發現這里的城鎮體系的特別之處。這里并沒有一個強有力的中心,而呈現多中心、扁平化。4個街道(大良、容桂、倫教、勒流)、6個鎮(陳村、均安、杏壇、龍江、樂從、北滘)的面積、人口、經濟發展、城鎮化水平相差都不大。每個街鎮大致在二十到四十萬,差不多相當內陸一個縣的人口,城鎮規模等級不顯著。

順德政區圖

順德位于珠三角中部,是典型的河口三角洲平原地區。這里水網密集。各類河網密度達2.12公里/平方公里。這個數值是什么概念?北京市市區五環內的道路密度,也才4.85公里/平方公里。就是說,在這走兩步就能遇到河,與在別的城市遇到馬路一樣平常。所以,各個鎮街的行政邊界大多由較大的河道分割。這造成了一定交通不便,也一定程度上形成“一鎮一隅”,各鎮相對獨立發展。空間阻隔也造成建設用地的碎片化。

在以鄉鎮企業為源頭發展起來的經濟模式下,順德人口流動和職住平衡的特點,也與其他城市不同。大多數城市存在職住分離的傾向,早晚高峰就是其表現。但順德由于鎮街經濟的模式,各個鎮街甚至村,都有自己的工業園區。現在企業都向大的園區集聚,大部分規模以上企業都已集中到鎮街的園區。這些園區都建有員工村。大部分就業人口都在工業企業或貿易市場就業,居住地也在園區的工人宿舍,或工廠、市場附近的村莊就近租房。所以很少有大規模的跨鎮街通勤的人口。從人口分布熱力圖看,晝夜相差不大,工作地范圍和居住地范圍基本重疊。

針對這一特點,清華同衡團隊希望通過大數據,分析人口活動的空間特征,為城市設施布局和精細化管理提供輔助支持。團隊通過大數據分析與田野調查相結合,深入研究工業驅動、城鄉混合、多中心和復雜流動的城鄉空間模式。

一鎮一品

順德作為廣東第一個“省管縣”,在財政和土地政策上,向鎮一級傾斜,這與傳統縣級市向中心城區傾斜不同。因此,基層鎮街獲得了更多發展經濟的動力和自主性。各鎮街根據自身稟賦和傳統,形成了一鎮一品:樂從鎮的家具、鋼鐵商貿,陳村的花卉,容桂的電器,勒流的小五金小家電,均安的牛仔服裝,大良的機械,等等。專業鎮是這里區域經濟的一大特點,每個鎮專注于一兩種制造業或商貿業,并在鎮街之內集聚在一個大的園區或專業市場上。除家電工業外,也有若干鎮街主打商貿服務。還有幾個各自行業內全國第一的專業市場,比如樂從的鋼鐵世界、羅浮宮,龍江的亞洲國際等。

最讓人驚嘆的,是羅浮宮國際家具博覽中心。從外面看,它似乎和其他城市大型家具城差不多。而里頭卻別有洞天,高端、奢華等詞語形容這里都捉襟見肘。第一念頭就是,這哪里是家具市場,簡直是圓明園再現、盧浮宮升級。各種建筑風格融會貫通:希臘柱與羅馬頂起飛,巴洛克共洛可可一色。一些客商議論,說這地方簡直可以搞成旅游景點。走到出口處,赫然發現,門口已經掛上了4A級旅游景區的牌子。

憑借商貿業的發展,常年有兩千外商在這里交易,常住的就有一千多。各種膚色的老外一應俱全,當地人并不覺得稀奇。市場標識配著若干種外語,商家國語粵語英文切換自如。

在專業鎮內部,同一行業的企業形成產業集群;而在各個街鎮之間,則形成不同產業上下游的協作。比如一些鎮的物流園區企業,大部分都是為臨鎮的家電企業或商貿市場服務。

Desakota模式

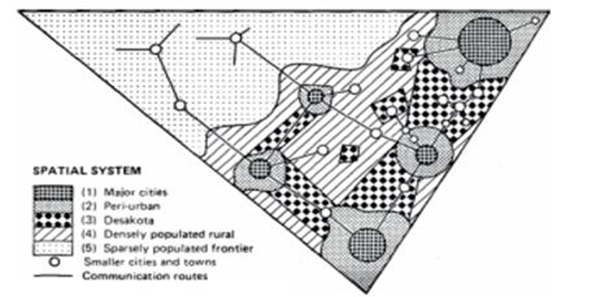

上世紀八九十年代,加拿大地理學家McGee,針對東亞和東南亞部分發展中國家一些工業化快速發展的地區進行了深入研究。他認為,這些地區有著和西方國家都市截然不同的空間模式,并稱之為Desakota模式。這個詞是把印尼語的 “村莊”(desa)和“城市”(kota)合起來。意思也很好理解,就是這樣一種城市和農村混合的空間模式。

亞洲國家空間配置圖,其中(3)即在Desakota空間

來自:Ginsburg·N. , The Extended Metropolis, University of Hawaii,Press, 1991:6.

Desakota模式的地區,首要的特征是,有著密集的人口分布,傳統種植作物為水稻,并通過分散的農戶經營。其次,與西方大都市帶是由城市居民外遷形成不同,Desakota地區更多是鄉村地區非農產業發展,以及對城市工業的承接形成的。隨著工業發展,服務業也獲得發展。

在西方的大都市帶中,城市建成區之間多為單一的的居住和休憩空間。而亞洲的Desakota區域,農業、工業、居住及其他土地利用方式,是交錯布局的。此外,這一區域一般擁有密集的交通網絡和便捷的區域交通。總之,這一區域被看做傳統的城鄉二元格局之外的“灰色區域”:它的出現模糊了城鄉之間的界限。

西方學者把珠三角看作Desakota的典型案例。我國地理學者周一星認為,Desakota在中國的具體表現形式為都市連綿區。他認為,珠江三角洲是都市連綿區的代表。在順德,沿路就能看到大量這樣的場景:城市、鄉村、廠房交錯布局。

多年前,設計CCTV“大褲衩”的荷蘭建筑師庫哈斯,做了一個關于珠三角城鎮化的研究。實地調研中,他驚嘆于城市與鄉村、傳統與現代的激烈碰撞和迅速生長。他于是采用了一個中國特色的名詞,把他的相關研究著作命名為《大躍進》。

小城生活

這個只有八百多平方公里的小城,能充分讓人感受到城市的多樣性:既有生活氣息濃郁的老街巷,也有豪華的大酒店、寫字樓購物中心;有廣東四大名園之一的清暉園,也有保存近代南洋風格騎樓的步行街;有兩三層的各色農宅,也有高層的商品房小區。各種形態的街區彼此鄰近,呈現出多樣化的和諧。

對外來者來說,這里更多的是產業園區。車窗外很少能看到農田,更多的是一個工廠接一個工廠,一個園區接一個園區。近兩年,“世界工廠”這個稱號漸漸從我們耳邊溜走,但在順德,這個國家形象仍然凸顯。

由于雄厚的經濟基礎,順德城市建設較好,服務設施一應俱全,鎮上晃悠兩步就能遇到星巴克。本地人基本都有小汽車,公交也很發達,已經實現村村通。

這里房價相對不高。物價水平低于廣佛,宜居程度很高。不過,今年連通廣州的地鐵開通,隨著大量廣州人來投資房產,房價迅速攀升,從每平米七八千元漲到了一萬二三。

順德園區的工人收入一般每月四千以上,熟練技術工人有七八千。工人如果不住宿舍,在工廠附近合租或整租個一居室,壓力也不大。對技術工人和普通白領來說,在不同的大城市工作,收入差別不大。影響生活質量最關鍵的要素,是各地的房價和房租。

在這個大企業遍地、處處是財富的地方,并沒有想象中的燈紅酒綠。產業工人眾多,因此休閑購物的場所人流不大。最大的購物中心,人氣也明顯比不上北京上海。或許是,產業工人中,男工占多數,不像女工那樣愛逛街,所以即便周末放假的時候,各鎮街商業區的人氣和平時也差不太多。

廣場反而是夜間人氣的熱點。十二月嶺南氣候溫和,各個年齡段的市民在廣場上跳交誼舞、廣場舞,打太極拳,玩輪滑和極限運動,令路人目不暇接。

盡管在城市建設上,順德和珠三角其他大城市差別不大。不過小城對人才還是缺少吸引力,特別是教育和醫療。人才是限制發展的一個瓶頸。

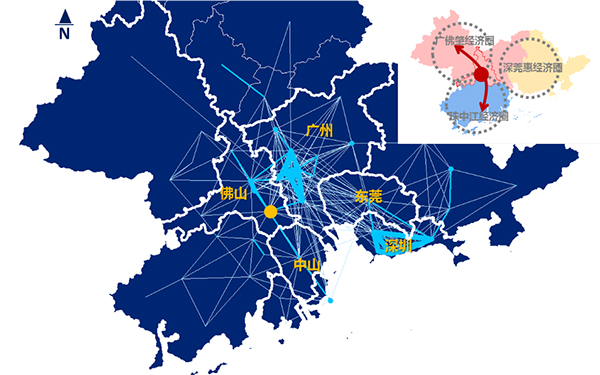

區域視角

珠三角是三大都市區中人口和城鎮最密集的區域。順德與廣州和佛山地緣文化非常接近。過去廣州轄“一府兩縣”時,順德與南海、番禺并稱“南番順”。順德與佛山、廣州,交通已基本實現同城化。從順德到廣州南站,開車走高速也就二十多分鐘。

順德與相鄰城市之間,經濟關聯互動非常強。隨著順德經濟發展,生產成本也不斷提高。一些企業開始向勞動力成本更低、土地資源更充足的中山轉移。

順德北部佛山新城的發展,明顯受到順德與佛山關系的影響。前些年開始規劃佛山新城,這里緊鄰佛山中心城區,一開始歸佛山管理,很多佛山市的市級公共服務設施,如佛山科學館、圖書館和博物館等均建于此。這里很多房子為廣州人和佛山人所購買,主要作為投資。隨后新城劃歸順德管理。對順德來說,佛山新城位置有些偏,畢竟順德行政中心在南邊。佛山新城作為順德的一個新城,建設良好但人氣不足。

“唔得就返順德”

和閩南的“愛拼才會贏”、潮汕的“贏了還要拼”不同。順德人沒那么剛猛搏命。當地的口頭禪是:“得就得,唔得就返順德”。你看這話多坦然:到外面奮斗,成功了就成功,不成功呢,就回順德老家,沒什么大不了。有種說法是,順德人長相敦厚,是“順得人”,很講合作精神和服從意識。這并不意味著隨遇而安,而是追求實干。難怪當年鄧總設計師在南海邊畫圈時,一定要來順德。而上世紀九十年代順德經濟起飛后,順德人又獲得一個新的稱呼,叫“可怕的順德人”。

據說,這里常有光著膀子、毫不起眼的大叔,從路邊便利店(“士多”)買了包最廉價的煙,轉身用鑰匙“嘀”的一聲,打開了街角停著的豪車。這種地域文化培養了低調實干的企業家。順德的企業品牌名聲在外,但企業家知名度不高。有一年,順德有13位富豪榮登胡潤百富榜,但在企業家社交影響力榜單上,順德企業家則無一人。很難想象,這里會有馬云或王思聰那樣高調的富豪或二代。有些企業家的子女,甚至追求穩定考了公務員。

在互聯網+、工業4.0、創新創業等概念熱鬧沸騰的今天,在很多城市都紛紛投入地產和金融的泡沫中時,順德的企業家們仍然堅守著傳統制造業。在新的經濟形勢下,制造業面臨著市場萎縮、成本上漲和轉型升級等壓力。順德企業家以相對低調的姿態坦然應對。在對一個建材企業調研的時候,和企業管理人員聊到宏觀經濟下行,他坦承,企業面臨嚴峻挑戰。但他們順應時勢,也不斷調整策略。“一路一帶嘛,國內市場小了,我們就走出去,去南亞、中東。”他說,“做下去,就一定有辦法。”

順德處在廣府文化核心區,也是粵語大本營。曾有對廣東各個城市講粵語人口比例的調查,順德高居榜首。坊間有個段子說,一位順德籍的領導在廣州工作,在普通話推廣大會上講話說:”政府官員要帶好頭,拒絕講普通話。”此言一出,全場嘩然。后來大家反應過來,他說的是“政府官員要帶好頭,自覺講普通話”。

這里的街頭巷尾依舊有濃厚的粵語氛圍。但順德人更注重交流和理解。一個外地來的公務員告訴我,在一起時,只要有一個人不會講粵語,哪怕他聽得懂,大家也都會自覺說普通話。調研時,我們接觸的公務員相當一部分都是外地人。在一個企業調研時,不知我們是外地人的管理人員一開始說粵語,后來在同事提醒下,馬上改為普通話,切換自如,并表示抱歉。

順德還是著名僑鄉,有數十萬海外華僑。最知名的順德籍海外名人,當屬華人功夫巨星李小龍。如今這里經常舉行懇親大會,世界各地的順德人齊聚一堂。這種國際聯系,一直是順德企業走向海外的重要基礎。近年來,不少海外順德人的二代返鄉創業,甚至有了一種說法叫“得唔得,都要返順德”。

走向未來

具備營商傳統的順德,一直保持著開放的事業和與時俱進的追求。在創新時代,人是經濟發展的核心要素。人才成為企業轉型升級的瓶頸。順德順勢開展了廣州大學城的建設,吸引和培育人才。通過軌道交通加強與廣深的連接,對接創新資源。在城市治理上,各種新技術的應用和城市大數據分析,也為精細化管理升級提供了更多路徑。

在實體經濟下滑的局面下,順德依舊保持人口持續增長和經濟繁榮。經歷了商界大風大浪的順德人是平和的,卻仍具備創新開拓的企業家精神。這才是市場經濟的靈魂。只要這種精神還在,經濟發展也會持續向前。

(作者注:感謝項目負責領導王鵬,項目組參與調研成員郝新華、謝立唯、徐暢等)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司