- +1

議論|素描的困惑與解惑:當代水墨畫何以拿毛筆畫西式素描

楔子

2015年9月16日《東方早報·藝術評論》以“素描教育是與非”的專題,刊出9篇文章進行深入探討反思。“素描”這個問題,確實困惑著中國美術界幾十年。其原因頗復雜。對中西藝術的底蘊,對兩岸近七十年來的美術界與美術教育有相當的了解,才較能明白其中困惑的原因。60多年來,大陸早期美術教育,受蘇聯老大哥的影響;臺灣因為沒有“反右”及“文革”,近現代跟日本的腳步,受近現代歐美的影響最大。大陸要到“文革”結束,改革開放,歐美現代藝術潮流才像沖破閘門涌進大陸。85新潮之后這30年,大陸美術界慢慢發覺“素描教育”確有困擾。讀了“素描教育是與非”各文,我感受到這些困惑正是臺灣地區三四十年前早已遭逢過的老問題。我少青時代于兩岸學院受教育,旅歐美多年后在臺灣美術系任教數十年,從1970年代起,寫過多篇有關素描的文章。讀了姜岑、張培成、盧治平等9位先生的文章,他們的意見十分可貴,有許多我很贊同,他們也提出許多問題與憂慮,值得美術界同道深思并探求解決之道。

因為對于“素描”不同的理解與誤解,產生了教學與創作上的是非對錯、利弊得失,而有許多爭議;因為各是其所是,一直未有明確的共識,至今仍然如此。本文想試解說此難題。

“素描”的成見與誤解

在近代未有中外文化交流之前,不同國族各畫其畫,沒有所謂“素描”的困惑。文化交流之后,中土有人學畫洋畫,當然依照西法,先習“素描”,然后習水彩、油畫。

藝術界與史論界很快悟到藝術是文化的精粹,與其文化的民族特性,國族傳統文化的血脈,必相貫通。移植自歐美的外來藝術品種,不同于食品、用具,比如面包與蛋糕,鐘表與單車,立可使用以增進生活之豐富與便利。但是外來藝術與文化,如果沒有與本土文化土壤相融合,沒有落地生根,很難開花結果。外來藝術在中國,便只是西方文化的標本與擺設。沒有鮮活的生命,也談不上是我們的新創造,因為其成就仍然屬于西方文化。所以百年來有志者不只努力學西方油畫,更殫精竭慮追求油畫的民族化、中國化或稱本土化。畫水墨畫的畫家呢,也因中外的交流,開了眼界,既欣賞外來文化的優長,亦發現其短處,而思批判性的取長補短,取其精華,去其糟粕,以促進中國傳統的現代化,謀中國繪畫的新發展。

如此一來,我們可以看到,出現在中國畫界人士面前,就有原來西方的素描,也必有另一種追求油畫民族化所探索的,有本土色彩的素描觀念與技法。同時,也有傳統中國水墨以線為表現的素描,以及有志發展現代水墨畫,吸收外來優長,創造新的中國水墨畫的素描。

因為過去中國畫從來沒有建立一套中國式的素描觀念和方法。(雖有“畫譜”,多偏于描繪技術的示范,非常匠氣,談不上觀念的啟發。)也沒有方法、位階鮮明,有系統的“中國式素描”的教學。當中國社會在近現代普遍師法西方學術、教育體系的觀念與方法,在實踐上,我們采用的都是西法。西方 “素描”從小學的鉛筆畫開始,到美術學院的大學素描課,都用西式素描,養成了從名稱到技法很強固的成見,造成對“素描”這一概念很狹隘的誤認、誤解與誤用。比如:第一,以為“素描”是西洋畫才有的東西;其次,以為素描就是寫生;第三,素描是客觀對象在視覺上正確描繪的技巧(描繪與客觀對象相應的視覺形象。包括造型的比例、明暗、立體感、質感、空間感、透視法則、整體感……);第四,素描是單色畫,通常用黑色的鉛筆或木炭;第五,素描有統一、嚴格的法則,是寫實主義的畫法……其實對素描這些認識,只是近代西方前輩古典大師所發展的學院的寫實素描,不應該認為是“素描”的全部。其實,西方有印象派、立體派,也就有印象派、立體派的素描;素描也不一定用什么工具才行。拿油畫筆在畫布上可畫中國式素描;用毛筆在宣紙上也可畫西洋素描。是否事倍功半?那是另一回事。素描除了訓練,可作寫生畫,也是繪畫創作前的草稿。因為對“素描”的認識不深入、不全面、不正確、一知半解、許多誤解,更不知道應有民族特色,數十年來,中國的水彩與油畫大多數只能在歐洲或蘇聯(廣義上同屬西方)油畫的成就之下趨步,所以不容易走上油畫中國化之路。

畫中國水墨的,除了從傳統中來的畫家,所有由學院出身的老、中、青,很難逃脫60多年來所學的西式“素描”的桎梏。當他們被以“素描是一切造型藝術的基礎”調教出來之后,因為西式素描是唯一正確的造型基礎,不知不覺間把“西式素描”的要素強力與中國水墨相融合,而誕生了混血而優生的一批大畫家。從徐悲鴻、李可染、蔣兆和、高劍父、呂鳳子、關良到張安治、李斛、顧生岳、李振堅、周昌谷、黃胄、盧沉、周思聰等等,一長串現代中國水墨先行者的名字,還有其他尚健在的許多優秀的畫家。以中國筆墨運西式素描的精髓,卓越地為中國水墨人物增進了前古所無的西方寫實與中國寫意筆墨結合的造型方法,并取得不可磨滅的成績。這是中國畫汲取外來文化所取得的成功。但是,上述的成就中難免有一個缺憾,就是有些人物畫造型過分依循的西式素描的規臬,不免減損了中國畫造型獨特的韻味。可說是收之桑榆,卻失之東隅。是有可喜,也有遺憾。這個趨勢在第三四代以下的畫家因為中西畫的修養與功力都大不如上面兩代,因而每況愈下,更因為近三十年在美國現、當代藝術的激發、煽惑與反傳統為先鋒思潮的沖擊之下,現在大陸的水墨畫,花樣百出,以反傳統為創新,而江河日下,令人興“但恨不見替人”之嘆。

“西式素描”的一元獨霸天下,才是使“素描是一切造型藝術的基礎”這句話失去正面意義,而且因誤導而造成僵化的程序,并束縛了多元風格的追求的原因。

王犁《激越年代的努力》一文(見《東方早報·藝術評論》2016年1月13日第12版)說到“潘天壽主張中國畫應以白描雙鉤為基本訓練內容,不同意素描是一切造型藝術的基礎的提法”。表面看來好似潘天壽不贊同這句話,認為中國畫應以白描雙鉤為基礎才對。其實潘的觀念完全正確,只是對“素描”一詞的認識有誤,以為素描就是上述那種“西式素描”而未認識到中國畫的白描雙鉤其實正是“中國式的素描”。如果認識素描是多元的,不是一元的,中國、歐洲、印度、阿拉伯、日本都各有不同的素描,潘天壽必不會不同意“素描是一切造型藝術的基礎”的提法。而潘天壽對中國式素描的理解、體驗與“中西畫應拉開距離”等見解之深刻,在當時他的同儕都沒他的勇氣與遠見。

我認為中國的素描技法,除白描、雙鉤之外,其他如“十八描法”、皴法、工筆、寫意等筆墨技法,有些很明確屬于中國畫造型方法,當然是中式素描的一部分。有些應屬于中式素描概念的外延。我們從來沒有好好研究、整理出明確的中式素描的精髓在學理上的解釋,使學者易于登堂入室。中西素描理念的異同研究,也是中國畫家應深刻理解的功課。我們還應更加努力。

什么是素描

我1970年代末寫了《中國素描的探索》,對素描的認知與許多誤解做了澄清,讀者可以參看。現在依據上述九篇文章所提出的種種,略表拙見。

到現在美術界確實還有人誤認“素描”只是西洋的東西;西洋之外,都無“素描”其物。姜岑先生文中引述陳丹青先生說:“看到中國式的素描,我就想死”。這太嚴重了!不是“想死”而嚴重,是中國油畫家的認識與態度竟如此。這使人聯想到吳冠中先生那句“筆墨等于零”。都是武斷而空洞。姜文說陳還有一篇《素描法則讓中國毛筆完蛋了》,看了姜文的引述,便可推論而知陳丹青先生認為:一、中國繪畫沒有“素描”,素描是西畫的;二、“素描”就是“寫生”;三、“美術學院那套寫生”,“讓毛筆完蛋了”。(無所施其技之意。不過,談文論藝,慣用情緒語言,必常會引起無意義的爭論。)也即把“素描”用在中國水墨畫上,毛筆便無所施其技了。——這是很錯誤的觀點。我們可以說,對“素描”的誤解、曲解、誤用和濫用是所有困惑、困擾之源。

那么,什么是“素描”呢?

我早年在上述談素描的文章中說得較全面。現在換一個角度來談素描。造型(也作形)藝術的“造型”,如同語文中的“造句”,有其文法。凡有文化的民族,即有藝術;凡有藝術,即有繪畫;凡有繪畫,即有素描。這與有語文,必有文法一樣。也可比方,凡有人,必有血;有血,必有血型。繪畫中的素描,不論稱為drawing或sketch或白描或雙鉤……都是“素描”這個概念的不同分身的名字。以前說素描是畫畫的根底,是基本功,是造型的精髓,都對。我更可以分層次說:素描是“畫”的方法;它的上面是“看”的方法;更上面是“思”的方法。這個“思”還包括創造性想象的意象,可以超越客觀實象。所以素描是觀念指導眼睛,眼睛教導并命令手繪。這一整套方法、本領及其成果,便是“素描”。凡有畫便有其素描。盡管名稱不同,甚至沒有明確的名稱,也都有其實質的素描觀念與方法。沒有“沒有素描在其中的繪畫”。

古今各國族文化只要有表現訴諸視覺的繪畫(也即“造型藝術”),便必有其素描;而且同國族中各個有獨特風格的畫家,也會有個人不雷同于同族畫家的素描風格。我們看達·芬奇與拉菲爾,庫爾培與米勒;范寬與馬遠,陳老蓮與曾鯨,任伯年與徐悲鴻等等,都各有獨特造型手段,即其素描風格。而他們都各屬其民族文化的大系統。這說明劃一的、僵化的,以為有尚方寶劍的素描規格與妙方者,都屬于對素描的誤解與扭曲。所以高考的考試方式與考生臨時惡性補習與“應試素描”等同“八股文”等等,都一無是處。考試方法與評分法的荒謬,實在是把培育藝術人才用軍團新兵集訓的方式來操作(每年考生一至數萬計),這是操辦考試與評分工作極難對付的工作。乃是藝教政策與制度的不合理所造成。

西式“素描”與中國水墨畫

上面說到不分畫種,一律以西式“素描”為一切造型藝術的基礎從五十年代實行以來,中國水墨畫方面,許多前輩優秀畫家因為有深厚的中、西畫素養,自行因革損益,在山水、人物畫所表現了綜合前代,開啟新元的一批水墨優秀畫家(代表性大師從任伯年到李可染。我曾有《大師的心靈——近代中國畫家論》一書,于1998年在臺北出版。2005年、2008年有天津百花版。2015年、2016年有廣東人民增訂版)。這些先行者的道路繼承者,至今延續不絕。不過,在人物畫方面,我上面說“是有可喜,也有遺憾”,于此略加補充論述。可喜者,中國千年水墨畫傳統增加了中國從未有過的,原屬西方式的“寫實主義”;而中國藝術吸納消化西式的寫實主義,竟能創造轉化為中國文化的新成就,當然是一大開展、一大功績,所以可喜。遺憾的則是:因為主次重輕拿捏偏頗而致減損中國傳統繪畫中某些獨特的優長。在山水方面,以中國為主體的中西融合,使山水畫開創了新的境界,顯示了吸收外來營養的功效(如傅抱石、李可染等的成就)。但在人物畫方面,過分以西式素描為造型法式的水墨人物,雖然筆墨有中國特色,但造型太西化,以至未能融合西方而不失主體的地位,當然不無遺憾。

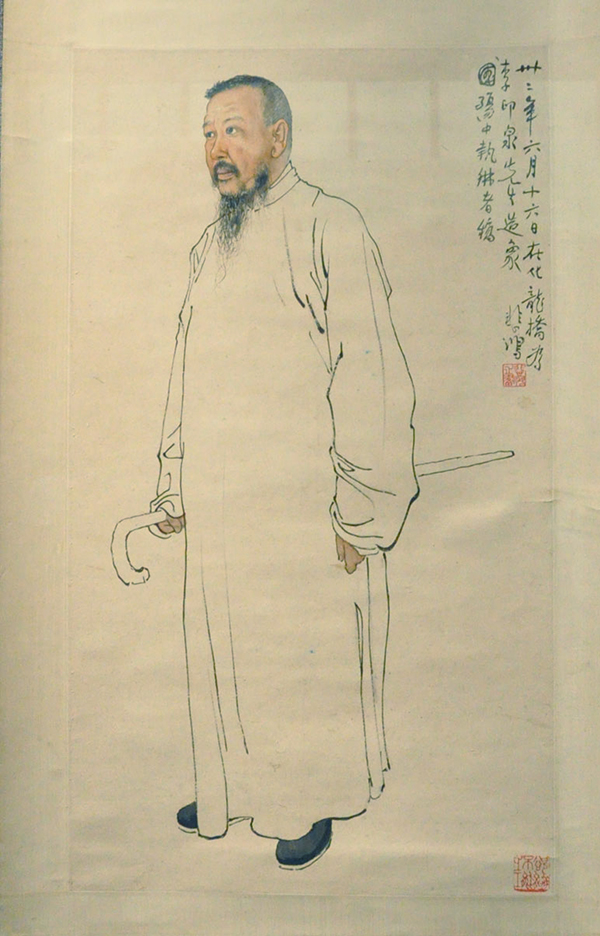

舉兩個顯例來說明善用或濫用西式素描畫水墨人物而有成敗的不同。我們看徐悲鴻先生畫“李印泉先生造象”,身手衣服用白描線條的疏密、輕重,而頭臉不畫明顯的明暗而以渲染法使呈起伏。中西畫得以巧妙的融合,能渾然一體。但看他畫鐘馗像,便覺得徐悲鴻的鐘馗只是現代人穿戲袍演鐘馗,是假的。與傳統畫家(如任伯年)畫鐘馗的生動形象大異其趣。徐悲鴻精通西式寫實手法,毫無問題,但一位古代傳說人神兼任的鐘馗,便絕不能濫用西式素描。他畫“山鬼”,以其妻為模特,也同此病。從徐畫這兩個例子來看,中、西素描的長短及其取舍之微妙,可以引人深思而吟味其奧妙也。過分采納西式素描的缺失,連徐悲鴻、蔣兆和都不能免,后代畫人,1949年以后成長的第一代,以黃胄、周思聰等為代表,下一代每人達到一個高峰之后便停滯甚至走下坡,原因是局限于西式寫實畫法,成新八股的緣故。現在中青年一代,幾乎是拿筆墨畫西方反傳統素描,去中國畫更遠。另一方面,前輩以中國傳統為主體,參考外來的新元素,努力在傳統中去創新開發,(這方面吳昌碩、黃賓虹、齊白石、潘天壽等的成就便是典范)近三十年卻近乎闕如。原因是對傳統所能太薄太淺,而西潮的吸力太難抗拒,我們便無力從傳統中創新。當代水墨畫(不論山水、人物、花鳥等)流行拿毛筆畫西式素描,而偏重模仿近現代的變形、魔幻、艷俗等毫無限制的怪誕風格,展望中國水墨人物現代發展的前程更加渺茫。

在評價以西方造型法式來駕馭中國寫意筆墨取得某些新成就之余,我們不能不坦誠地面對這些成就之中的局限,就在于造型法式過分西化,以西方現當代藝術思潮為馬首是瞻,沒有覺悟到“國際性”是西方中心,最強的民族沙文主義。我們不敢對民族文化主體有自信,所以我們逐漸失去藝術風格上的民族文化特色,淪為“強勢”潮流的附驥。而且說到民族二字便覺“落后”羞恥。大陸當代水墨相當大部分是毛筆代替木炭畫西式現代素描。不要說與中國繪畫追求神韻遠離了,連筆墨的中國優勢也拋棄了。這個現象隨著當代藝術批評的衰敗,新畫家人多勢眾,“既成的事實”過分巨大,以及藝術商品化的形勢的出現,評論界沒有反省批判的聲音,卻多是言不由衷的捧抬與鄉愿的袒護。這一切共同構成中國繪畫前途的“黑洞”,其危境已難以用語言描述。我們各“美院”還以每年數萬人擠窄門,上千人獲得過關的局勢,不斷制造魯迅說的空頭“美術家”。如何期待優秀的中國的藝術人才?美院大力擴充,師資質量不斷下降。這種教育政策與制度,就是人才與庸才一起直接折殺的悲劇之根源。近三四十年,我們已很難出現真正有希望的新畫家。政策與制度是極深廣的問題,說來常讓人陷入更大的失望。

我們今天應有的態度

西方早有“藝術死亡”之論。我覺得人心中所渴望的藝術則不可能死。但這個過度商業化的世界中,藝術已不是千年來人類所肯定的藝術。以反傳統為創新,這種偽藝術已不是藝術,所以“當代藝術”實際是藝術的殺手。姜先生引紹大箴先生說:“現在西方的學院里沒幾位能教手工繪畫技藝,又對傳統藝術很有修養的教師了。”又說:“新藝術的創作如果缺乏素描基礎,會造成藝術對人性、情感表達的喪失,所以想用行為、觀念等當代藝術形式來代替傳統的藝術形式是不可能的。”我完全同意老友這些見解。我們現在應有什么態度?怎樣能使中國書畫藝術重新找到能與過去相提并論的光輝前途呢?這是牽涉深廣的大問題,留給有權有責的人去反省、操心。我們只討論“素描”問題。

拙見以為:我們要認識素描的真相,明白各國族素描從觀念到方法都各有特色;天下沒有唯一正確偉大的“素描”;素描更不是以工匠教條建構的圖式。素描是多元的樣態、多元的法則,有多元的價值,中外是各有千秋;要認識不同的繪畫就應有相應的、不同的素描風格;也要認識同文化之中,每個畫家的素描也不會人人相同,而有因個人創造性的不同而有異。“素描是一切造型的基礎”這句話并沒有錯處;沒有良好的素描能力,斷難有優秀的繪畫;優秀、獨特、有個人風格的畫家,就因為他有優秀獨特的素描根基。沒有素描的學習,便不會有一個真正的畫家;取消素描的訓練,甚至不用手畫畫,而用雜物、廢物,奇奇怪怪的他物去構成,那根本不配稱藝術!什么“架上繪畫”與“裝置藝術”?你為什么不敢說:那是胡說?如果不能堅定我們的信念,連藝術的真偽都不敢認定,那么,討論什么是素描,豈不白費力氣?

今讀10月8日《東方早報·藝術評論》談油畫民族化一文,才知道原來陳丹青1988年就說過“油畫民族化的口號,我傾向于不再提,我在畫畫時老想民族化會妨礙我畫畫。我看提多樣化是合適的”。他對油畫民族化并無深刻的理解。他應該體會當嚴復把達爾文的進化理論,用“物競天擇、適者生存”這8個字來翻譯為中文,便是努力將西方思想“民族化”的范例。如果他能體會這個民族化是文化交流必不可缺的方向,他便不會說“看到中國式素描我就想死”了。

(作者系臺灣師范大學美術研究所教授)

——————————————————

延伸閱讀:

中國素描的探索——現代美術造型的基礎

中國開始引進西方“素描”的教學,自1921年頃由烏始光等創立的上海圖畫美術學校為濫觴。

若干年前,因為抽象繪畫甚囂塵上,所以有懷疑“素描”是否必要甚至有否認素描為美術的基礎功夫的論調。近幾年來,西方,尤其是美國“超寫實主義”(即將照片放大細描的新畫派)有如飛來一片烏云,在我們的畫壇上留下美國繪畫“租界”的陰影。活躍在這個“租界”里的人不但不為自己對中國藝術傳統的無識而愧赧,而且以充當西方最時髦、最“進步”、最“世界性”畫派的東方掮客驕人。當然,我們曉得這一片烏云遲早要消逝,正如二十多年來抽象主義、硬邊藝術、龐圖美術運動、超現實主義、普普、歐普藝術等浮云一樣,終只是一時的風云過境而已。

西方“現代主義”是西方現代文化之產物,我們對它應有了解與批判,也未嘗不可有所借鑒甚至吸收(批判、選擇,融匯到中國藝術中來)。基本上,我認為西方現代主義藝術是大都會畸形型文化的結晶。它的特點是向現實屈服(沒有批判、提升、超越現實的能力),其次是舍棄人文精神理想,甚至是反價值、反文化的惡作劇。表面是反叛,其實是對現代西方現實生活的丑惡面的復制與粉飾。第三是極重官能的感性,而走上形式主義與虛無主義的絕境。第四是理性的退墜,不得不以形而上的迷惑來掩飾它的空虛與蒼白,而故意以怪誕、倒錯、反理性、反經驗等等荒謬的玄學噱頭來自欺欺人(一般人說“看不懂”,正落入這個圈套;大多數荒謬藝術并沒有可懂的真正內容)。我們似乎很少有人敢于面對西方現代主義的狂瀾,提出明確的批判。自從“鄉土文學”風潮以后,超寫實主義被用來描繪鄉土遺物或鄉土人物。這只是中國農夫穿上西洋時裝一樣生硬接合,在藝術上來說是頂廉價的“中西合璧”。

超寫實主義的素描在目前已經在若干青年群中代替了以往舊寫實主義與印象主義素描的地位,成為新的圭臬。超寫實皆以照片為依據,以鏡頭的眼睛來代替畫家的眼睛,表達喪失判斷力的、麻木的、虛無的現代人視覺與想象力的無能而已。但這個風潮所至,烏云蓋頂,許多本來還算有相當基礎的畫家都不惜放棄一切以予屈就。尤其是學畫的年輕人在這種教學的誤導之下,清一色以照片、幻燈機為法寶,盲目追隨西方虛無主義藝術的前衛熱潮。

超寫實素描法不但在油畫、水彩中以劣汰優,而且感染到中國水墨畫。不少原本頗為優秀的美術科系畢業生,受到超寫實素描的蠱惑,拿毛筆在宣紙或棉紙上畫照片。誤認為是一種“突破”。其實是絕大的誤解,絕無前途。

中國未來的藝術是期望將世界優秀的品種移植到中土,經過一番因革損益,融匯提煉,革新創造,成為中國藝術的新品種。這個工作可以稱為“外來文化的本土化”。拿中國畫筆去模仿西方素描,不但把中國水墨畫的傳統特質統統舍棄,而且蔑視工具材料本身的特性與功能。這種“嘗試”不論在內容與形式上都絕無價值。這種做法,變成了中國藝術的西化,當然是背逆中國文化現代化主體性之原則。

我覺得我們的現代中國藝術,尤其是繪畫存在的根本問題是:我們大多數人還未有現代中國藝術發展一致的大方向的認識,還缺乏健全穩定的繪畫思想,而在造型的基礎上來說,更缺乏“中國素描”的觀念與風格。從最高理念到技法的基礎,我們都還處在混亂不清,東抄西襲(東抄日本,西襲美國),毫無原則與基準,異見歧出,各是其是,無所反省,我們的藝術必然是無方向的盲從,要建成一個由觀念到技法調和協洽的藝術體系,恐不可能。

現代中國畫的建設,首先應有一個造型語言的獨特體系來作現代中國造型藝術的基礎。現代中國素描觀念的提出,正是非常基本的一步。

現代中國素描基本上是從傳統中國畫的素描特質出發,采擷西方、日本各國藝術的優長,結合現代中國人的審美觀念,創立一套造型美術的基本技法。這一套基本技法,一方面作為創作搜集素材,進行構思、構圖之用,一方面是現代中國畫家與學習者教學、進修的基本訓練。

中國素描的探索,需要有志的中國畫人共同長期追求、探討、實驗,積累經驗,才能不斷精進,匯成一套有完整、明確觀念與實際功夫的中國素描風格。這自然不能急功近利,但先必要有這個自覺的渴望與抱負。

中國素描必采取物我合一的哲學觀念。即客觀現實與主觀情思調融結合的觀念;不采取物我對立的態度。既不是以冷硬機械的態度偏于客觀的再現,也不以停留在感官表象的低級層次為滿足,而是心物的統合。主觀精神對物象生命,神韻的捕捉,是中國繪畫的優秀傳統。中國素描正要發揚這個偉大傳統。

其次,中國素描重視客觀物象自身不變的本質,不斤斤于外界對物象的影響;即不以表現物體表象瞬息萬變的光影變化為能事。中國素描注重的是物象的“常”而不是“變”;注重本質,不是表象。

既不以光影明暗為主要依據,必然不以描繪面與體的客觀視覺形象為滿足,它必然歸結到以線的表現為特色。所以,中國的白描是中國素描寶貴的遺產和重要依據。中國傳統山水畫的皴、擦等技法也可視為“線”的發展。這些都將為中國素描提供重要的傳統遺產。在傳統“十八描”法及名目繁多的皴法、點法的基礎上,要有重大的突破與創造。(本文系何懷碩先生30年前舊文,可對照讀之)■

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司