- +1

為了重現松江布,這些上海的大學生們種起了棉花

原創 趙攸寧 食通社Foodthink

12月5日下午,上海松江布展示館的后院曬起了一批彩色棉線,煮制茜草和石榴皮的香味還沒完全散去。這是上海外國語大學勞育工坊的師生們忙活了幾個小時的成果:搓捻棉條、用手搖紡車抽出棉線,再浸入天然染料中上色。對勞育工坊的師生們來說,這次手作體驗有著特別的意義,因為紡線用的棉花是他們在校園里親手種出來的。

1

從松江布到棉花:

突發奇想的實驗

開墾荒地、種棉花、紡織體驗……這些活動始于上外西班牙語老師張禮駿的一次突發奇想。張禮駿一直很喜歡非物質文化遺產,作為上外“非物質文化遺產記譯與傳播”社會實踐團隊的指導老師,他在一次調研中對“松江布”產生了興趣:“一塊布料的背后承載著一方水土,一段文化。”

●張禮駿為學生講解棉花知識。

松江布的歷史最早可以追溯到幾百年前。元朝時,經黃道婆革新的手工棉紡織技術從烏泥涇傳至松江全府,進而傳遍整個江南。元、明、清三代,以松江府為中心的江南棉紡織業獨步全國,產品遠銷全國各地,當時坊間流傳著“買不盡松江布,收不盡魏塘(今嘉善縣)紗”的歌謠。

●烏泥涇即今天的華涇鎮,位于上海徐匯區南部。圖片:網絡

但是隨著技術的發展,手工紡紗織布越來越少見,家庭作坊的生產方式逐漸被機器所取代,不少技藝也消失在了歷史的洪流中。

2021年元旦參觀松江布展示館時,張禮駿推廣松江布文化的熱情,和校團委老師希望把勞動教育落到實處的想法一拍即合。也許是展廳里的老式織布機和紋案各異的松江棉布給了他們靈感:“既然要推廣松江布,我們為什么不去做一塊布呢?如果可以在學校種一塊地,收獲棉花,既能讓同學們了解種地的艱辛,讓種布者對大地有感情,又能讓大家參與勞作,收獲從無到有的成就感。”

●松江布展示館,前身為清代晚期建筑凱氏宅,是松江區文物保護點。

有了項目的雛形后,張禮駿買了很多關于棉花種植的書籍來研究。因為沒有種過棉花,也缺乏相關的農業知識,張禮駿又通過松江布展示館聯系到泗涇(位于松江區東北部)本地的農民楊寶華和方月紅,他們熟悉本地的氣候和土壤,可以提供專業的技術指導。就這樣,“棉延賡續”種布計劃勞育工坊先是在西方語學院招募參與者,再向全校學生開放報名。事實證明,這個不計入學分的勞育工坊很受歡迎。

2

從建筑廢地到棉花寶地

與校方溝通協調后,上外校園東南角一塊200平方米的邊角地成了“種布”計劃項目的實踐基地。這塊地以前種過蔬菜,但是因為長久荒廢,土層下埋了不少建筑廢料。于是“種布計劃”的開拓者們需要先清理地下垃圾。

●從地里翻出來的啤酒瓶。

張禮駿笑著說:“雖然花了很大的功夫,但整個過程還是很有趣的,有一種探險的奇妙感。我們當時挖出來了十幾個啤酒瓶子,就像在考古上外的歷史。”

當時正是1月份,趁著冬天的冷空氣開墾翻土,有助于凍死蟲卵和雜草。師生們集合在這塊荒地旁,在兩位本地種植專家的指導下,完成了第一次翻土工作。

●種植專家指導學生們翻土。

此后的兩個月里,他們多次下地,深翻土、施底肥、除蟲除草、平整地塊,把一塊原本廢棄的土地變成了16壟棉花田,試驗田的土壤準備好了給新朋友一個擁抱。

3

谷雨前,種好棉

4月20日谷雨前后地溫回升,是播種的好時候:打散結塊的土壤,為棉花種子生根發芽提供充裕的空間;在地面挖好播種的小槽,給種子搭建好溫馨的“小窩”。同學們兩人一組,一人在前撒種,一人在后用土覆蓋種子,然后澆下了第一桶水。

●澆過水后,田里留下一道道深色水漬。

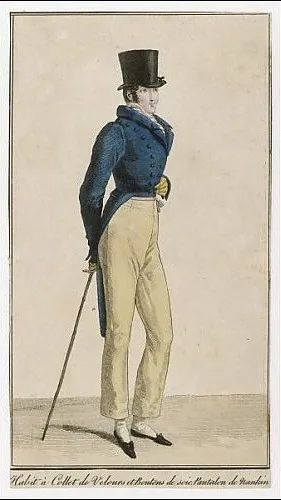

試驗田里不僅有普通的棉花種子,還有松江布展示館特意從新疆博物館帶回來的“紫棉”。紫棉即《崇禎松江府志》記載的紫木棉,因開紫色花而得名。纖維細長柔軟,制成的紫花布“色赭而淡”,呈天然的黃褐色,輕薄透氣,經久耐用。19世紀初,紫花布暢銷歐洲,成為當時西方上層人士服飾的主要原材料。但由于產量小,不好染色,紫棉逐漸淡出了人們的視野。

●左:南通紡織博物館收藏的紫花土布(局部)。右:圖中男性穿的褲子即為紫花布所制。圖片:網絡

●成熟后的紫棉。

為了讓同學們了解更多的作物,最外圍的土地種上了玉米、刀豆、毛豆、花生、向日葵等作物。兩株棉花中間的空地上還撒了一些瓜種,以期長成的高矮植株空間互補。但后來由于瓜苗爬藤,甜瓜的長勢影響了棉花的生長,同學們便提前采摘,收獲了帶苦澀味的甜瓜。

4

破土而出的希望

生長初期的棉花很脆弱,需要細心呵護。為了更好地管理棉花地,勞育工坊實行了“責任分田制”:整塊土地共分為南北各8壟田加上外圍3壟,面向全校招募長期志愿者,由2-3位同學負責日常巡田、除草、松土、澆水等工作。

施肥是棉花生長中遇到的第一道難關。所施的復合肥的濕度、溫度、濃度都有講究:濕度過高會稀釋肥料濃度,溫度過高肥料蒸發速度過快,濃度過高則不僅會燒根灼葉,棉花根部的營養吸收運輸也會受到嚴重阻礙。在種植專家的指導下,同學們配置好肥料濃度,在棉花生長初期和快開花時分別施了幾次肥料。

接下來是除草。棉花生長初期,有很多雜草跟棉花幼苗一起競爭土壤的肥力與養分,尤其是雨水好的時候,雜草生長的速度比棉花還要快。

●除雜草。

為此,同學們每隔兩三天就要到地里轉一轉,將冒頭的雜草連根拔起,偶爾有些爬藤棉花的雜草,需要小心翼翼地把它們從棉花根莖上摘下來。直到棉花生命力足夠強大,長到能夠遮擋陽光時,雜草的勢頭才會逐漸消停。四五月之交,棉花種子終于破土而出,向天空揮了揮手。

5

棉花歷險記

5月末,氣溫逐漸回升,外圍種植的毛豆等陸續成熟,棉花葉子也露了頭。為保證棉花充分吸收水分和營養物質,同學們加大了勞動投入,曾經的荒地變得郁郁蔥蔥。

6月中下旬,棉花長成一定高度,這時就需要“打雄枝”,也就是“棉花打頂”,即掐去棉花不開花的枝條使之增產。“打雄枝切忌‘大把揪’,要輕輕打去一葉一心,”專家手把手指導著同學們的動作。暑假臨近,紅色白色的花朵紛紛綻放,上外棉花也開始了他們的歷險之旅。

●棉花開花。

為了預防病蟲害,棉花下苗特意比通常晚些,幼苗期也打過一次藥,但還是受到了棉蚜的侵擾,葉子被蟲咬了一個個小洞。“要做好抓蟲和施藥的準備,”農業專家提前叮囑同學們。但幸運的是,生長力頑強的棉花熬過了這個難關,“老師們都說這是一個奇跡!”

●葉子上的蟲眼。

真正的挑戰是臺風穿地而過。“煙花”過境后,上海樹木倒伏,圍欄刮倒,勞育工坊的棉花也不例外。經歷了一夜的狂風驟雨,8月6日早上七點多,暑期志愿留校照看棉花的同學們趕到棉花田,發現棉花苗全都伏地不起,還不到膝蓋的高度。“我們都覺得棉花肯定沒救了,挺不過來了。”

所幸棉花苗根系并未受損。在專家的指導下,同學們把棉花苗扶正,并及時排水、疏通、除雜,重新培土,保護棉花的根部。“我抬頭一看,哇,我們已經沒入在綠蔥蔥的棉花苗里了!在場的所有人都感到十足的成就感,在勞動中也體驗到了生命的奇跡,”印度尼西亞語專業的李嘉聰說道。

●李嘉聰是暑期留校志愿者團隊的負責人。

6

從棉花到松江布

風雨過后的棉花頑強成長,終于在9月開花結果。由于棉花的成熟期不一致,棉花吐絮之后,一般每隔5-7天需要采摘一次。采摘遲了不僅纖維質量會降低,顏色也會變深。

棉花采摘的秘訣是逮著棉花殼根部,用力整朵摘下,不能撕、拽,否則會像芝士一樣拉絲。師生們在田里來回穿梭,摘了足足100多斤棉花。

●摘棉花。

印象中的棉花是純白無暇的,但摘下的棉桃卻并非如此。如果淋了雨,殼和葉上的色素會污染棉絮,需要同學們手工挑選棉桃,剝皮去籽。因為手工去籽非常耗人工,曬干并經過初次篩選的棉花已經送到松江布展覽館中用機器脫籽,然后被搓成棉條、紡出了彩色的棉線。

●上:脫籽后的棉花團和搓好的棉花條。下:用手搖紡車紡線。

勞育工坊后續還會組織3次織布課程,讓學生們體驗過紗、經紗、嵌扣、運紗、裝機、穿梭、織布等工序。還有一部分棉花將制作成小棉被,送給新疆莎車縣支教點的貧困生。

因為不想吸引棉花害蟲,勞育工坊打算實行輪作,也就是說明年不會種棉花了。談起明年的計劃時,張禮駿表示“我們初步的構想是可以種植草藥,像‘百草園’那樣,讓同學們有機會用自己種植的艾草做成香囊。”用心血和汗水換取實實在在的成果,這大概就是勞育工坊的意義所在吧。

- 這是食通社第 332 篇原創 -

食通社

作者

趙攸寧

上海外國語大學國際新聞在讀。喜歡寫作,熱愛生活。

原標題:《為了重現松江布,這些上海的大學生們種起了棉花》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司