- +1

山西1783處古建筑“受傷”后

文字|張維 攝影|劉于洋

航拍|李瑋 編輯|周娜

出品|鳳凰網在人間工作室

今年10月份山西暴雨后,山西古建筑飽受雨水災難。

作為中國的文物大省,山西不可移動文物在冊登記數量為53875處(其中古建筑占28027處),全國重點文物保護單位的有531處(其中古建筑421處),省級文物保護單位408處(其中古建筑407處)。

據山西文物局統計,截至10月10日,山西1783處不可移動文物不同程度出現屋頂漏雨、墻體開裂坍塌、地基塌陷、建筑倒塌等諸多險情。其中受災害影響文物中,全國重點文物保護176處,省保143處,市保661處,尚未核定公布為文物保護單位的不可移動文物803處。

山西的古建筑雖多,但被納入全國重點文物保護、省級文物保護、市級文物保護和縣級文物保護(下簡稱國保、省保、市保、縣保)的只占很少一部分,根據進保情況,每處古建筑得到的資金和人力投入也不一樣。

許多縣保及未進保古建在風雨中搖搖欲墜,但令人欣慰的是,一些基層古建保護人正在憑借個人的能力保護山西古建。

10月22日,暴雨后半個月,攝影師劉于洋去山西探訪了古建筑。他主要去了分布在山西各市鎮的古村落,如晉城市陽城縣上伏村、白桑鎮通義村、晉城市沁水縣、臨汾市浮山縣、晉中市平遙古鎮、太原市晉祠等地。

每個古村落形態不一。有的村只有一兩棟古建筑;有的村是成片古建筑,如晉城上伏村和沁水縣柳氏故居,總體以聚集居多。

山西暴雨期間,很多人都在關注山西古建筑,微博上大量古建筑被雨水浸壞的照片觸目驚心:坍塌、浸水、漏雨等。大學讀歷史專業的劉于洋早在2013年前就考察過山西古建筑,那時學校組織他們去參觀晉祠、平遙古城等,同上一次相比,他發現這次山西古建變化很大。

最為人所知的晉中平遙古城位于山西中部,始建于周宣王時期,距今已經有2700多年的歷史,它較為完好地保留著明清時期縣城的基本風貌,是我國現存最完整的古城。

八年前,劉于洋記得那里人流多,古建保存良好。但這次去,暴雨給古建帶來了明顯破壞,游客很少,整個古城冷清慘淡。

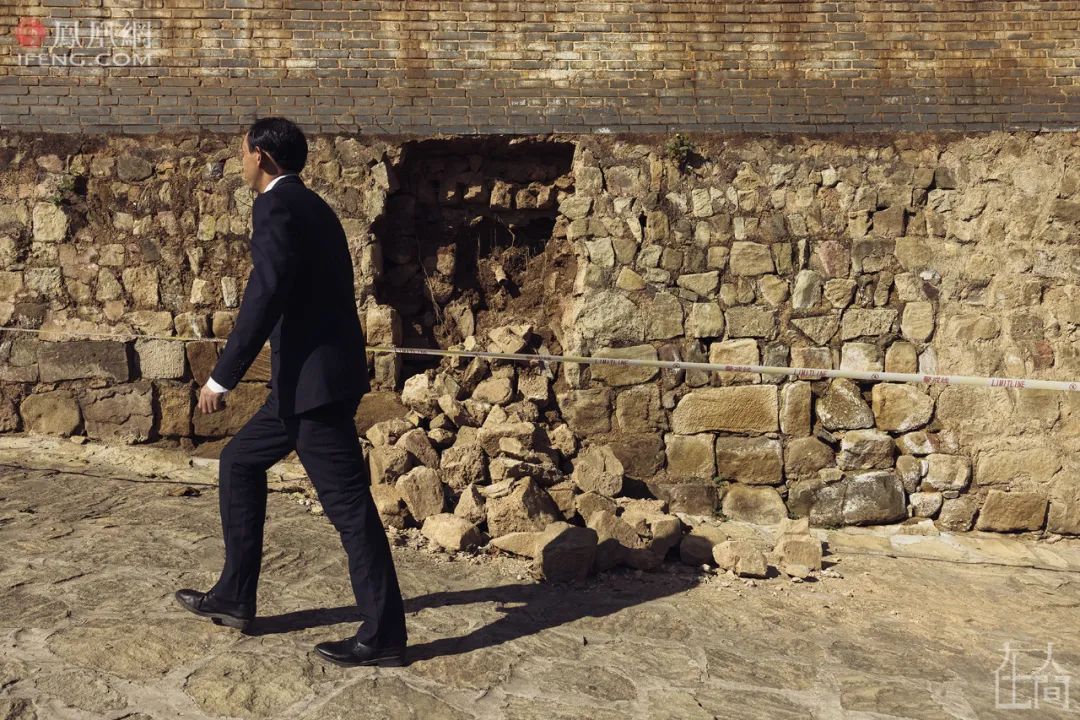

■ 2021年10月24日,山西平遙古城,一位居民路過因暴雨坍塌的城墻內墻。

■ 2021年10月24日,山西平遙古城內,因暴雨而坍落的清代古建。

■ 2021年10月24日,山西平遙古城,文廟中遮蓋的雕塑。

■ 2021年10月24日,山西平遙古城內,因暴雨坍塌的外墻。

平遙城墻內側發生大面積塌方,泥石堆在城內,擋住了路,有的地段用大片的白色帆布蓋住以免泥石下滑;外墻也有坍塌的地方,電線桿、電箱耷拉在空中,墻角張貼著“此處危險,請勿靠近”的告示;一處清代古建坍塌,已經看不到當初樣貌,磚塊倒在路中央,當地人用警戒線拉了個屏障,人們路過時忍不住要看一看它……

看到屬全國重點文物保護單位的平遙古城傷痕累累的樣子,劉于洋覺得很可惜。

同樣屬于國保的還有太原郊區的晉祠和擁有成片古建筑的柳氏故居,柳氏民居是建在山坡上的建筑,因發生塌方有危險不準人過去。晉祠于山西省是故宮一樣的存在,“只有一個關帝廟屋頂漏水正在維修,其他都保護得非常好,包括里面的雕像、文字都保護得很好”,劉于洋記得。

■ 2021年10月25日,山西太原晉祠,工人正在維修漏水的關帝廟屋頂。

■ 2021年10月22日,山西沁水文興村柳氏民居,塑料遮蓋著屋頂。

■ 2021年10月22日,山西沁水文興村柳氏民居內,因暴雨坍塌的外墻。

■ 2021年10月22日,山西沁水文興村柳氏民居,一處坍塌的基墻。

讓劉于洋印象深刻的還有晉城市陽城縣潤城鎮上伏村古村落,這里有著大片的古建筑,其中有些是省保。

■ 2021年10月21日,山西陽城上伏村趙氏德堂上院,工人正在進行暴雨后的修繕工作。

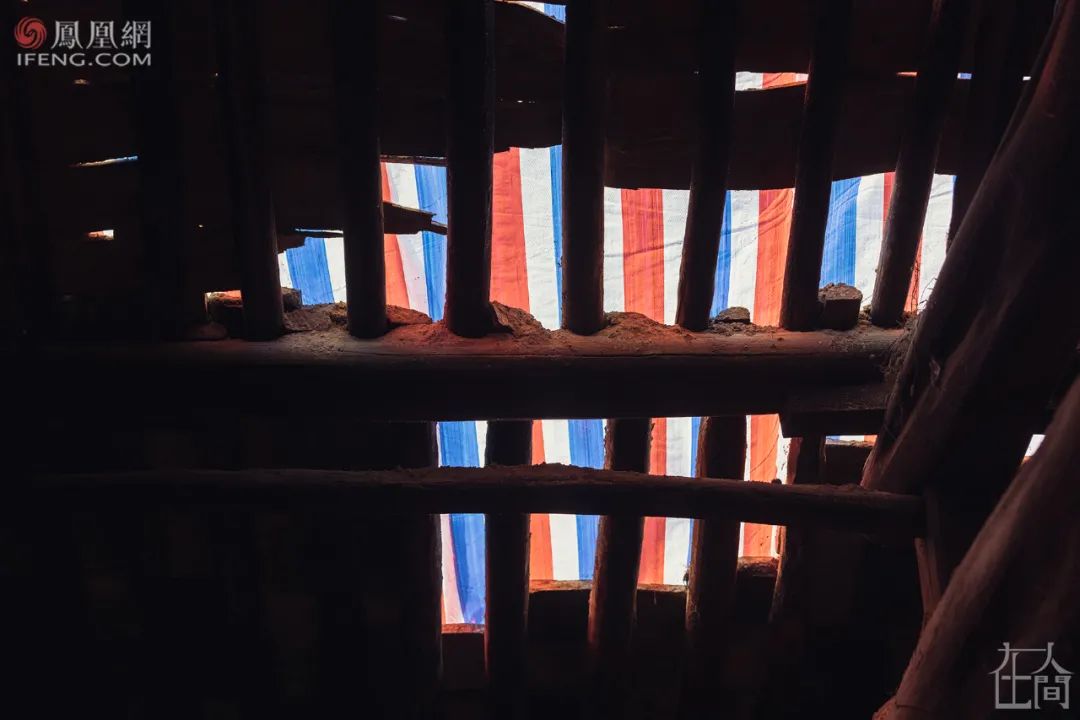

暴雨之后,上伏村的古建筑屋頂全部垮了,有幾個工人在幾乎快垮掉的屋子里維修,他們沿著一個特別窄且陡的樓梯往上爬,把需要維修的木頭架子往上抬;有的地方漏雨,村民用紅藍相間的帆布蓋在屋頂上擋雨。

■ 2021年10月21日,山西陽城上伏村趙氏德堂上院屋頂。

■ 2021年10月21日,山西陽城上伏村趙氏德堂上院,吳師傅正在進行修繕工作。

村里還有些中老年人居住,去的時候有村民正在辦葬禮,還有村民在曬玉米。他們把濕掉的玉米平鋪在村中成湯廟地上,幾個做“稻草人”的紅色塑料袋在上方被細繩牽著,隨風飄動。

■ 2021年10月21日,山西陽城上伏村成湯廟中,晾曬的玉米。

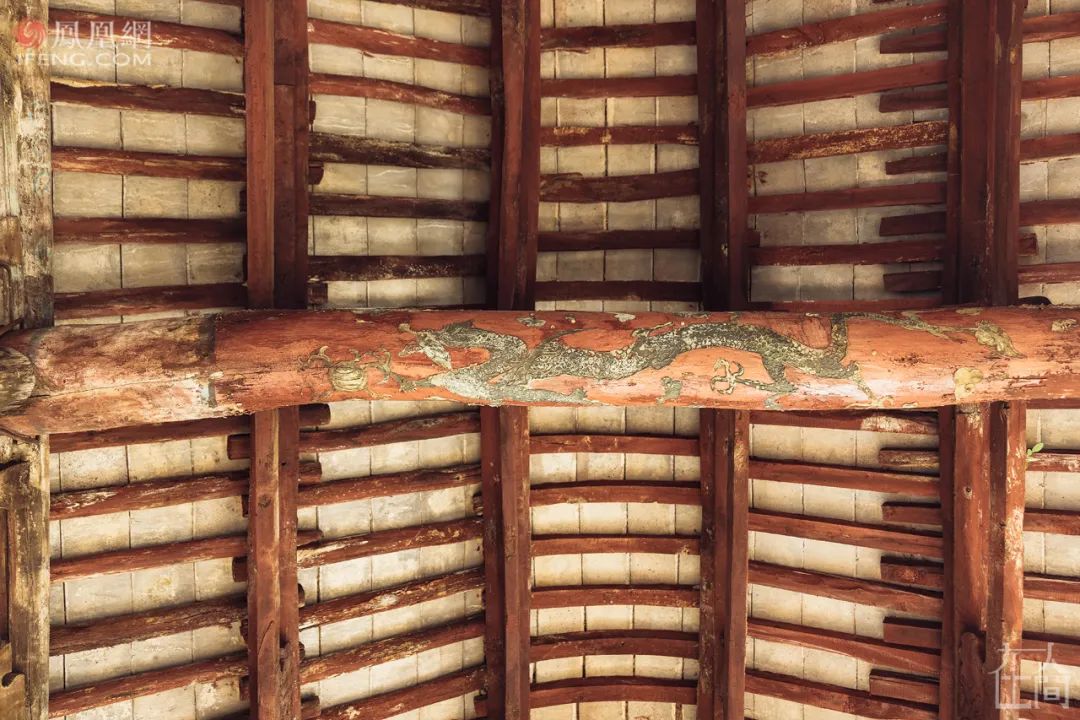

成湯廟是上伏村的古建之一,里面保存著宋、金、元、明、清古代建筑風格,占地面積2318.17平方米。“成湯就是商湯,就是傳說里滅夏朝的那個商湯。我覺得成湯廟有點類似是一個村傳統信仰中心,但又像是為了扶貧搞出來的旅游景區,一個很混合的地方。”劉于洋說。

除了國保、省保,這次也看到很多處于縣保和未進保的古建筑狀態,劉于洋感觸有的古建筑被保護得太少,“山西的古建筑太多,每個古建筑被分到的精力或者保護力度就相對比較小,它可能沒有比如說像晉祠,像平遙這么大的觀賞價值,或是文化藝術價值,但它也是歷史的存在。”

■ 2021年10月21日,山西陽城西冶村湯帝廟。

■ 2021年10月21日,山西陽城西冶村湯帝廟,工人正在進行修繕工作。

■ 2021年10月21日,山西陽城呂河村,觀音堂(清末)的一間房間被改作小賣部。

■ 2021年10月21日,山西陽城呂河村觀音堂中的殘缺壁畫。

■ 2021年10月22日,山西浮山東陳村,因暴雨坍塌的清末院落。

■ 2021年10月22日,山西浮山東陳村的清末院落外,散落的磚塊和晾曬的衣物。

劉于洋一直對氣候變化給建筑帶來的影響感興趣,他認為,山西古建筑很多建于明清時期,但那時氣候比較干燥,因此建筑能承受的雨量很有限。常年穩定的干旱天氣是中原和西北地區的歷史建筑被保留下來的原因之一。民間有一句諺語,“干千年,濕萬年,不干不濕就半年”,講述的就是濕度、雨水條件對古建文物保護的重要性。

在氣候變化影響下,原本氣候偏干燥的地區將面臨更多的極端降水,和濕度條件劇烈變化的挑戰,這將使得本身保護難度很高的文保建筑的脆弱性更高。綠色和平氣候風險項目經理劉君言說,“我們正在啟動案例研究,希望能在一兩個典型區域上,找到更適合中國干旱、半干旱地區的應對氣候變化挑戰的保護策略——但無論如何,文保工作者和文保愛好者,都應該開始了解和關注氣候變化帶來的影響,并積極投身到提前響應、長遠準備中來。”

在山西省洪洞縣劉家垣鎮西義村,張建峰花了六年時間守護村里唯一的古廟,媧皇廟。

媧皇廟在西義村東邊,只有一間房,南北寬約七八米,東西長約十幾米,外頭院子很大,占地20多畝。媧皇廟外面是玉皇樓,玉皇樓外有塊縣文物局刻的碑,碑上注明玉皇樓和媧皇廟屬縣級文物保護單位,那是1985年。除了媧皇廟和玉皇樓,西義村還有七個清代以前的古宅,但都塌方了。

張建峰告訴我,建廟時間無法考證,據專家鑒定,廟的建筑風格屬于元代。他從去年開始申請市保,希望申上后能籌到資金修繕面臨倒塌危險的媧皇廟。

他現在獨自住在廟內地下窯洞,窯洞布置簡陋,幾十年前曾用于給學生上課。張建峰在這里過著苦行僧一般的生活,每天早上7點左右起床,在廟里打掃衛生,做飯,晚上11點左右睡覺。最近氣溫下降,沒什么事做,廟里也沒什么香客,他每天就在窯洞里看書。

暴雨那陣,張建峰每晚都睡不著,時不時會去廟里看看有沒有漏雨,神像有沒有濕。

“村里最早的古建筑就是媧皇廟,媧皇廟和玉皇樓上有很多元素:雕塑、木工、磚雕文化等,太多了,都是金錢沒法衡量的。”張建峰認為廟如果塌了,會影響風水。

幸好他之前給媧皇廟搭有彩鋼瓦,今年的山西暴雨,廟整體沒怎么受損,只是東邊有地方往下掉泥土。玉皇樓上玉皇大帝右側的木頭全給淋濕了,墻體出現較大裂縫,他用水泥簡單補了薄薄一層。

1979年,張建峰出生在離媧皇廟西邊不到50米的地方,從小就在廟里玩兒捉迷藏長大。每個孩子過12周歲生日時,基本都要到廟里祈福。

文革時廟里的菩薩都被毀了。張建峰幼時的記憶中,廟里沒有神像,房子空蕩蕩的,屋頂的瓦破了,一下雨里面就漏。1986年,村里組織塑了尊女媧神像,那時是暑假,他每天去廟里幫忙和泥。

每年三月初十是女媧壽誕,這是西義村最熱鬧的一天。人們都會來廟里燒香求子,村里還會在媧皇廟隔壁的戲臺組織唱大戲,一唱就是兩三天。張建峰一放學就來媧皇廟找信眾扔的錢幣,“一分二分的,撿了買東西吃,糖塊、瓜子啊。”

那時張建峰對于求神拜佛還沒意識,直到1988年奶奶去世。奶奶在世時是村里的巫師,平時誰得了疑難雜癥都來找她,她念叨念叨,用黃紙去神靈面前賒點藥,他說“基本上藥到病除”。奶奶去世后,每到初一十五或是逢年過節,爺爺都會告誡他燒香磕頭祭拜奶奶。

1997年,張建峰去河北武警部隊當了三年兵,退役后經營車,搞小煤窯,后來又到政府上班。離家后,每年3月,不管在哪他都會回廟里燒香拜佛。當兵時部隊不讓回,他就朝著老家的方向點幾根煙,磕幾個頭。

2016年,在政府工作了6年的張健峰決定辭職管理媧皇廟。那時發生了一件事,他在廟里許愿時曾承諾,如果愿望達成,就給媧皇廟剩下的所有神仙塑金身。愿望成了,他打算還愿。

在他爬到媧皇廟的房頂安裝彩燈時才發現,廟整體已走形,東邊有較大裂縫,下雨會漏水。他跟文物局聯系看怎么修復,“文物局說必須要有設計方案、圖紙、預算資金等正規方案,不然國家不給批錢。”他從2016年3月申請到現在還沒結果。

2019年,他干脆自己花1萬元給媧皇廟搭建了一層彩鋼瓦。

這是民間保護古建筑的常用方法,又叫“撐傘”——在建筑外面撐一把傘,不破壞建筑本身,雖然會影響古建筑整體美觀,但延長了坍塌時間,爭取了保護機會。

原本張建峰計劃塑完神像就離開,沒想到一待待到現在。

2018年初,考慮到每年唱戲之前要打掃衛生、布置,他就想住在廟里比較方便。唱完戲以后,他又開始跑文物局,只要不出遠門就待在廟里面,很少回家。

張建峰一心只想著修復廟,沒心思、也沒時間找工作。一開始妻子能接受他守廟。但時間久了,兩人一直分居,張建峰長年待在廟里,不掙錢,房貸也不還,遇到事兒還得找妻子要錢,2019年兩人離婚。

父母也不支持他,他們覺得管村里的事跟老百姓說不清楚。他自己也猶豫過,尤其是發現自己做的事不被村里人認可時,“你去付出,沒有回報,有一些老百姓還說你每天吃在廟里,住在廟里,看戲收的功德錢,他們都以為我拿去吃喝穿嫖賭。”

廟里只有每年三月初十唱大戲才有香客收入,“今年收了4萬2,但平時也就3萬來元”。張建峰說年年對村里共9個古建的修繕維護,加上給劇團的布施,年年倒貼。弟弟是包工頭,會給點錢給他花,四川的戰友是企業家,也會資助他一些。除此之外,他還在手機上貸款。

盡管如此,張建峰覺得每個人活在世上,都有自己的使命,自己的使命就是修古建筑。他說自己應該會長久在廟里住下去,不再踏入紅塵。

現在西義村村里每年的熱鬧都由媧皇廟和玉皇樓支撐著,張建峰覺得,如果廟和樓塌了,沒人會來這個村。“一個窮村子,什么都沒有”。如今他最怕的就是媧皇廟和玉皇樓塌方,“對不起別人,也對不起自己。”

未進保的古建筑則不盡如人意。晉城市陽城縣通義村申明亭一部分被改成現代磚樓,一部分被拆。其中拜亭的梁不行了,現在下面打了頂柱。

■ 2021年10月21日,山西陽城通義村籍歷史愛好者侯富軍站在通義村申明亭中。

暴雨過后,侯富軍回村看到申明亭整個都在漏雨,木頭上、墻上全是積水,天晴后十多天,水都下不去,東西兩邊的樓屋頂塌了,只剩下四墻。

■ 2021年10月21日,山西陽城縣白桑鎮通義村申明亭航拍。

侯富軍感到很痛心,“申明亭是通義的標志,要是塌了,是對歷史犯罪。”

通義村古村落離陽城縣6.5公里,從上往下看如同一個蝙蝠,中間是古村,兩邊的翅膀是后來新修的。從事新聞和古村落研究的侯富軍根據碑文推測,通義村至遲在漢朝就有了。原是古人搭了個祭壇祭天神,隨著祭祀的人越來越多,就形成聚落,歷經各朝各代,有了通義村。

■ 10月21日,山西陽城縣白桑鎮通義村古村落航拍圖。

通義村一共有646戶人家,共1570多口人,明清時期富有,一村十廟,月月有廟會。侯富軍記得小時候村里有四五十個四合院,四合院都是木頭框架結構。今年暴雨期間,塌了五六個——全塌,僅房頂塌的就更多。

■ 2021年10月21日,山西陽城通義村,一處屋頂坍塌的建筑。

申明亭豎立在通義村正中間,何時所建已無從考證,從村中所存碑中可見在清乾隆四年(重修碑),它在過去相當于民間法庭。明朝洪武年間,各個里社都建有申明亭,有犯民間禁令或法令的,產生家族糾紛的,都先到申明亭,由各族長調解,調解不成,再由村里鄉賢調解,還調解不成就送縣衙。當然,若是對村里做了好事,也會通過申明亭標榜于鄉間。

除了申明亭,通義村還有進士院、商號院、白龍廟、伏廟、大廟、山神廟等,都未進保。白龍廟已經塌了,只剩下四面院墻;大廟曾用來擂臺比武,清末打死人后,就被禁了。

侯富軍稱,通義村申明亭是山西省現保留的最大的申明亭,占地近800平方米。正殿有五間,又叫夫子廟。上世紀60年代,夫子廟被用來做學校,70年代又供村大隊使用,80年代大隊搬走了,這里又成了敬老院。

1966年出生的侯富軍在通義村待了28年,后來離開村莊工作后,仍經常回村。他把自己的鄉土情結歸于父親。

侯富軍的父親曾是通義村支部書記,解放后村里一窮二白,1966年父親帶著村民發展農工商,讓村里經濟翻番。他曾是山西省勞模,也是晉城市第一二屆人大代表,組織提拔他到外面當干部,他沒走,留在農村一輩子。

父親那時很少回家住,大隊設在申明亭東廂房時,侯富軍晚上也跟著父親住在那。他還記得申明亭前有一幅毛主席像,兩邊是帶有紫色葡萄燈罩的電燈。白天,大人開會時,侯富軍常和小伙伴們去申明亭大院里玩捉迷藏,狼吃虎尾巴,滾鐵環,用小石塊抓鬮等。

■ 2021年10月21日,山西陽城。通義村申明亭中暴雨后的木質梁柱。

■ 2021年10月21日,山西陽城。通義村申明亭中暴雨后的墻面。

父親會給侯富軍講述村里的故事。比如侯家的大桂樹,從元代長到現在,1956年被砍了;也說申明亭的故事,村里大廟小廟的故事,很多具體細節侯富軍都記不清了。“主要是精神財富,我工作這么多年,注重的不是掙了多少錢,而是我能會社會做點什么,為家鄉做點什么,給后人留下什么”,侯富軍感慨道。

2008年,村里修水泥路,要拆申明亭拓寬街道。當時人在太原的他聽說這個事,想阻止村里人,但沒成功。之后,申明亭南邊的五樓戲臺、東西門、西廂房等共1/3古建筑被拆。

“我說你們不能拆,這是會說話的文物,會說話的通義史。拆了是歷史的罪人,花一個億都補不起來”,侯富軍說。

后來,他找文物局來認定,但因為被拆了1/3,文物局不能認定。

這以后,侯富軍決定要為村里做點事,他開始自費跑天津、太原、長治等地區,花了十年時間找所有涉及通義的資料。他還把村里所有能找到的70多個碑的碑文都拓印下來,有的是埋在地下的,有的是碎片,有的在墻上,最早可以追溯到明朝天啟年。

2016年,用他收集的這些歷史資料,通義村申報國家傳統古村落成功。2018年,他在村里建起“中華義文化”館,一些從通義村走去的官員也開始回通義村參觀。“通義村不是以義為首嘛,咱就把義文化做出來。”

到目前為止,他已經自費了十幾萬保護古村落文化。

■ 2021年10月21日,山西陽城通義村中,一處倒塌的建筑內部。

現如今,當初被拆掉的申明亭大石柱還躺在路邊,有的已摔成幾截,村里人常常坐在石柱上話家常。由于村子已被定義為古村落,如果申明亭里面長了草,村里人也會主動去清理一下。

截至發稿前,由于氣溫過低,平遙古城的修繕已全部暫停,61個損壞點預計在2022年5月底前全部啟動,10月底前修繕結束。西義村的媧皇廟在彩鋼瓦的保護之下挺過本輪極端降雨,損失不大,基本未進行修繕。而通義村的申明亭和其他被毀建筑就沒有這么幸運了:“村里不重視,也無修繕計劃”。

更多的山西古建筑和通義村申明亭的命運相當,它們曾挺過風雨戰亂和人為破壞,但在氣候變化的當下搖搖欲墜。

更多故事,請點擊左下角「閱讀原文」。

版權聲明

凡注明“在人間Living”或“原創”來源之作品(文字、圖片、音頻、視頻),未經鳳凰網或在人間living欄目授權,任何媒體和個人不得轉載 、鏈接、轉貼或以其它任何方式使用;已經由本欄目、本網授權的,在使用時必須注明“來源:鳳凰網在人間Living”或“來源:鳳凰網在人間工作室”。違反上述聲明的,本欄目將追究其相關法律責任。

原標題:《在人間|山西1783處古建筑“受傷”后》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司