- +1

“張同學”還能火多久?

文|張書樂(人民網、人民郵電報專欄作者,互聯網和游戲產業觀察者)

“上頭了,不知道在看什么,但不看完就很難受”,很多網友這樣給張同學留言。

專業的拍攝手法,帶感的剪輯節奏,精致展現農村粗糙的單身漢生活。

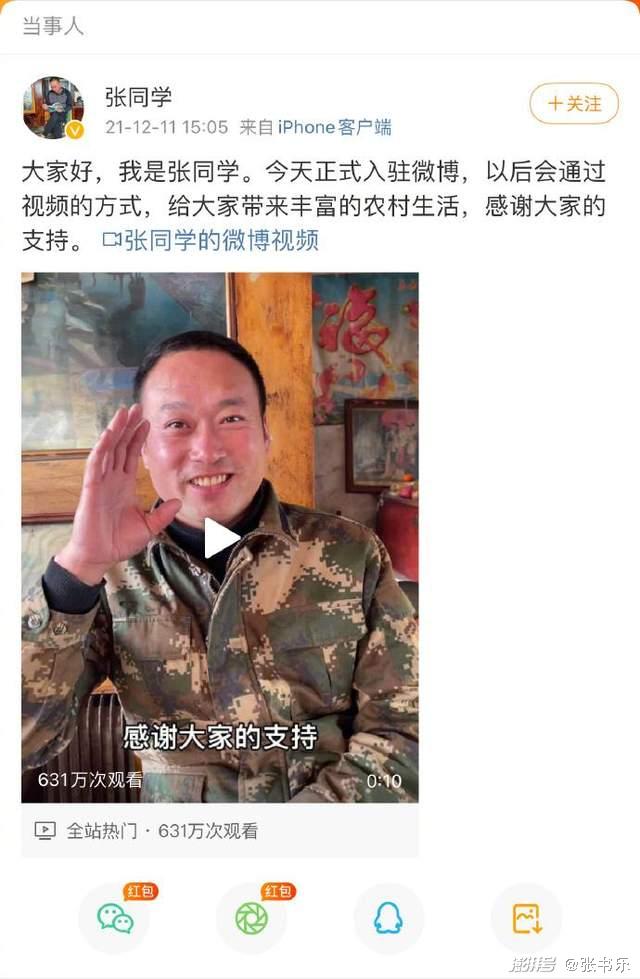

今年最后三個月,張同學用東北農村“土味兒”視頻成功斬獲1600萬粉絲。

繼李子柒、丁真之后,張同學成為農村的第三位“頂流”,然而他的出圈方式和前兩位不大一樣。

貓狗雙全、養雞喂鵝和同村人吃肉喝酒的鏡頭算得上日常,連上茅廁、穿襪子和拉窗簾等不那么高級的內容,都惹來了網友的關注。

張同學用一種人們未曾想到的高級方式講述了土味兒農村生活。

張同學爆火之后,有人質疑他背后有團隊,說他給農村抹黑,拍的都是臟亂差,甚至覺得他可能會“翻車”,未來張同學的商業發展空間有多大很難說。

但最近他已經開始接廣告了。變現的第一步走出之后,張同學是曇花一現還是能長紅不衰,需要拭目以待。

對此,《中國新聞周刊》記者孟倩和書樂進行了一番交流,貧道以為:

在泛娛樂過度泛濫的狀態下,農村題材且“干凈”的視頻,很容易在定位上帶來獨特的視覺沖擊和情感刺激。

從定位角度而言,對于受眾心智來說,張同學的農村視頻和李子柒過度美化的農村、一些內容創作者通過過度丑化農村的視頻而言,有質樸的審美和更高清的還原。

于是,受眾心智在農村視頻不少但同類視頻罕見的狀態下,很容易形成代入感。

但張同學要持續火下去,肯定還要有所迭代。

現在張同學的爆發,如果排除去鏡頭運用和剪輯的技術成分,門檻其實不高,很容易被人所仿效。

即使是技術元素,在當下的內容創作團隊中,也并非不可實現,只是過去為了短平快而往往忽略“刀工”。

因此,同質化內容很快也會跟風。如果不能有進一步深入的內容,如展示農村真實、質樸的類似紀錄片式樣的感覺,可能逐步會被淹沒。

李子柒、丁真和張同學風格差異又是如何呢?愚以為:

李子柒是精致的帶有濾鏡的農村。

丁真是偶遇的少數民族風情。

張同學是高清鏡頭下的農村生活。

盡管鏡頭上和手法上有區別,但其實都有一種紀錄片的風味,真實而自然。

如果說區別,李子柒更像個人傳記,手藝人的專題片。

丁真象公路片,各種偶遇,少剪輯修飾,缺少韻味。

張同學則是紀實色彩更濃烈,但鏡頭、刀工俱佳的“講述老百姓身邊的故事”那樣的東方時空。

事實上,都可以在過去的電視紀錄片模式中找到痕跡,而此類視頻本身就是借鑒于電視紀錄片,短視頻化、網絡化,都可以從過去的各種類型片中繼續挖掘和探尋轉化的可能。

事實上,不光是農村生活,城市生活里也有許多不經意之中錯過的細節。

過去許多紀錄片,特別是獨立電影式樣的紀錄片也都有過探索,如《鐵西區》之類的影片,同樣值得內容創作者去挖掘,而不是一味的笑笑小電影或唱歌跳舞與搞怪。

從變現的解讀來說,目前張同學的此類視頻確實有點缺少變現空間。

就如六神磊磊說金庸或唐詩,在內容帶貨上就給人硬植入之感。

但變現的途徑有很多,類似張同學這種模式,去改變內容適應變現,不如走昔日《鄉村發現》的風格,僅靠冠名和片尾貼片也可以獲得不錯的收益。

一旦為了變現而去塑造內容,原生態的記錄,就很容易變味而變成消費粉絲。

我個人認為,在未來的短視頻中,會有類似于獨立電影、獨立游戲和更多為了情懷和追求。

而獨立制作,不過度依賴商業模式和考慮商業變現的內容出現,盡管小眾但卻帶領著各種實驗主義、后現代主義的潮流,成為眾神喧嘩中的一個“特立獨行的豬”。

至于張同學的出現,代表抖音和快手在農村題材上競爭進入白熱化的標志,則有點過度解讀。

抖音和快手其實正在同質化,所謂下沉市場,他們只是在內容上選擇了城市或農村題材,其受眾卻實際上依然是在城鎮領域蔓延。

因此他們并沒有真正下沉市場到所謂的邊遠鄉村受眾,而只是將邊遠山村的內容展示給了城市或城郊結合部的人群“欣賞”而已。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司