- +1

楊天石、黃克武:胡適如何應對雷震被捕、蔣介石連任

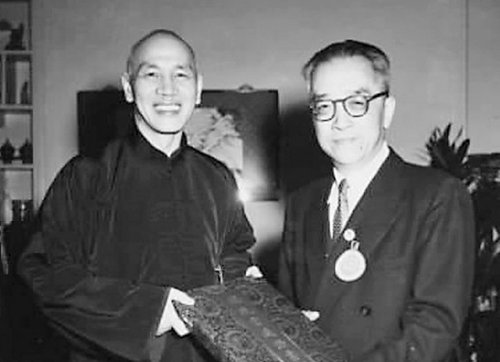

12月17—18日,由北京大學人文社會科學研究院、北京大學歷史學系胡適研究會、香港珠海學院文學院和臺北胡適紀念館聯合主辦的“胡適與中國新文化”國際學術研討會在北京大學舉辦,本次研討會分為“胡適與中國新文化”、“胡適思想與中國現代教育”、“胡適與現代中國現代思想研究”、“胡適與現代歷史人物研究”、“胡適與中國現代人文學術”等主題論壇,共有80余位海內外學者參會,會議由北京大學人文社會科學研究院院長鄧小南教授主持。在主題報告中,楊天石教授與黃克武教授的報告圍繞蔣介石在臺“三連任”的問題以及雷震因《自由中國》的言論被判刑的問題,為我們再現了蔣介石、陳誠、雷震與胡適先生的交往。現將這部分內容整理成文,以饗讀者。

楊天石:雷震、胡適與《自由中國》半月刊

楊天石教授首先回顧了雷震被捕的情景。雷震被捕的當日(1960年9月4日),陳誠致電胡適:“《自由中國》雜志最近公然否認政府,煽動叛亂,經警備總司令部依據懲治叛亂條例,將雷震等予以傳訊,自當遵循法律途徑,妥慎處理。”胡適立即復電:“鄙意此舉政府不甚明智,可以預言:一則國內外輿論必認為雷震等被捕表示政府畏懼并摧殘反對黨運動。二則此次雷等四人被捕,《自由中國》雜志當然停刊,政府必將蒙摧殘言論之惡名。三則西方人士心中,批評政府與謀求成立反對黨與叛亂罪名絕對無關。”

陳誠于9月6日再電胡適,現被拘四人中,已有一人承認與“匪諜”相關,雷震至少有知情包庇之嫌。胡適回電稱“今年政府正要使世人相信臺灣是安定中求進步的樂土”。“果如尊電所云,拘捕四人中已經有一人自認是匪諜,則此案更應立即移交司法審判”。胡適還表示:“雷震辦《自由中國》11年,一定有很多不謹慎的言語足以構成罪嫌,萬望我公戒軍法機關不得用刑審,不得妄造更大的罪名,以毀壞政府的名譽。”

雷震被捕之后,在華盛頓的美聯社記者電話采訪在紐約的胡適。胡適聲稱以叛亂罪名逮捕雷震是一件“最不尋常的事”,“十年來《自由中國》雜志一直是‘臺灣新聞自由的象征’”,以及“我對這件事的發生很感遺憾”。胡適的態度迅速被蔣介石知道了,蔣介石的日記里講:“這個是真正的胡說,本不足道,但是有了這個胡說,對于政府的民主體制也有好處,否則不能表明政治民主了,故仍然予以容忍。”胡適一生對蔣介石常有批評,有些批評還很嚴厲,但是蔣介石始終容忍,其所以如此,就是為了表明臺灣的政治是民主的。

9月21日,胡適再次接見記者李曼諾,說“雷震為爭取言論自由而付出的犧牲精神,實在可佩可嘉”,對于外界批評《自由中國》言論過激這一點,胡適表示“各人的觀點是不同的”,“美國總統的競選里面”,“兩黨互相批評的言辭”,“不知道要激烈多少倍”,“我個人也覺得雷震并沒有什么激烈的地方”,“事到如今,我仍舊覺得在愛國這一點上,雷震并沒有做錯什么”。

接著,楊天石描述了雷震被判刑后胡適的反應。1960年10月8日,臺灣的軍事法庭判決,雷震明知為匪諜而不告密檢舉,連續以文字為有利于叛徒之宣傳,合并判處徒刑十年。10月22號11點,胡適接見記者,聲稱世界上的“法治國家”,有所謂“品格證人”,表示“十年的刑期未免太重”。 “《自由中國》已經成為自由中國言論自由的象征,現在不料換來的是十年的牢監,這是很不公平的”。

11月18日,蔣介石召見胡適,最后胡適還是說:“三個月來政府在這件事上的措施實在在國外發生了很不好的反響。”蔣介石辯稱:“我也曉得這個案子會在國外發生不利的影響,但一個國家有他的自由,有他的自主權,我們不能夠不照法律辦。”胡適接著批評雷案量刑過重,審查匆忙。蔣介石不愿意跟胡適辯論,聲稱“胡先生您同我向來是感情很好的,但是這兩年來胡先生好像只相信儆寰(雷震),不相信我們政府”。胡適連忙表示“這話太重了,我當不起”。胡適還向蔣介石表示:“我今天希望的是總統和國民黨的其它領袖能不能把對我的雅量分一點來對待今日組織一個新黨的人。”

然而,楊天石認為胡適的一番苦口婆心并沒有起到任何作用。11月23日,軍法覆判局宣布,雷震、劉子英維持原判;馬之骕改為感化三年。記者們扣門來訪,胡適說:“現在叫我還有什么話說。我原來想,覆判過程中有較長的時間,也許會有改變。現在我只能說,大失望,大失望。”11月24號,中廣公司的記者詢問是不是去看雷震,胡適說:“我就不去了,我相信他會知道我在想念他。”這一天胡適還感嘆說“這對國家的損失很大”。

最后,楊天石展示了雷震入獄后與胡適的通信往來。雷震在獄中常常給胡適寫信。1961年7月3日函云:“數十年來,始終沒有養成客觀坦白講話的習慣”,“我們有鑒于民主政治需要公開而坦白的討論,故十年來極力這樣做”。

次年7月,雷震在獄中度過65歲生日,胡適親筆抄寫南宋詩人楊萬里的《桂源鋪》絕句送給雷震:“萬山不許一溪奔,攔得溪聲日夜喧。到得前頭山腳盡,堂堂溪水出前村。”胡適特別說明,此詩他最愛讀,今寫給儆寰老弟。

同年9月5日,臺風大起,雷震的牢房浸水。9日天晴,雷震忙了一天,入睡后,迷迷糊糊夢到胡適的《容忍與自由》一文,成詩一首,醒來后記錄、潤色。這首詩開頭是:“無分敵友,和氣致祥。多聽意見,少出主張。容忍他人,克制自己。自由乃見,民主是張。”雷真特別說明,所說“無分敵友”之敵,是指“政治上意見不同之人”,就好像執政黨和在野黨之間一樣。1961年是胡適70壽辰,雷震特意寫了幾首白話詩向胡適表示祝賀。他在12月17號所寫的詩說:“你無須叫人來擁護,你更不會要人來效忠,世人自會跟著你向前進,世人自會踏著你的步伐往前行。因為你所倡導的活文字和你創造的語體文學,都是福世利人的事情,也正是他們寤寐企求和朝夕需要的東西。”楊天石認為雷震不會寫詩,這首詩可謂詩意全無,但它表現出雷震胡適提倡白話文這一功績的充分肯定,也表現出他對時代潮流和人心歸向的看法。

黃克武:蔣中正、陳誠與胡適——以“三連任”問題為中心

在報告的開始,黃克武教授說:“胡適先生一生有相當多的一個成就,但是也有許多的挫折。而恰恰是胡適先生的挫折,跟他的成就一樣值得我們思考跟反省,‘三連任’是胡適先生一生之中相當重要的一個挫折,可是我想從挫折之中,我們可以看到胡適先生的風骨跟人格。”

黃克武認為,“三連任”這件事情對后來歷史的發展其實有非常重大的影響,如果不了解這個重要性的話,就沒有辦法理解1960年代的臺灣歷史。“三連任”成功之后,蔣跟知識分子之間關系徹底的破裂,一直到1966年,借著中華文化復興運動反抗“文革”,蔣才得以再度凝聚了知識分子的一種信念。“三連任”在當代臺灣歷史發展、在威權政治轉型的歷史里面其實扮演了相當重要的一種角色。

接著,黃克武介紹了他研究所用的材料。第一個是《胡適年譜長編的補編》,當時聯經在出胡適年譜長編的時候,因為威權體制的壓力,刪除了大量的材料。在當代人的努力之下,恢復了原貌,這個補編里面有大量的當時的政治忌諱,而這些政治忌諱能夠讓我們重新回到歷史的一種場景。第二個材料是《陳誠日記》,黃克武認為如果不從胡適跟陳誠交往的過程以及他們深厚的友誼的角度來了解的話,后來很多事情的發展是沒法解釋的。雖然出版之前他們家人把相當多關鍵性的內容撕掉了,但還是保存了很重要的一部分史料。第三個材料是《蔣介石日記》,在呂芳上先生編的新的年譜長編里面收了大量蔣的重要材料,特別是每周每月的反省錄,全部在這個里面。第四是一些未刊的材料,《張群日記》2015年12月在黨史會公布,但比較可惜的是,張群日記比較簡略,字跡比較潦草;吳忠信的日記里也有一些東西;另外就是“中央研究院”檔案館中黃繼武與雷震之間的書信來往。第五是《雷震全集》和雷震日記的資料。

通過對這些日記等材料的研究,黃克武從蔣介石的角度、胡適的角度、陳誠的角度,交叉比對事件的過程。他認為,在“三連任”的問題上,胡適的確是回天無力,但是在這個過程中,胡適累積了相當多臺灣民主自由發展的能量,對于后來的民主自由政治的轉型發揮了比較大的作用。蔣介石“三連任”的過程是非常曲折的,政治體制的限制性、臺灣“立法委員”之間各種各樣的派系、以左舜生為主的勢力跟胡適為主的自由主義等對蔣都有相當多的牽制,所以蔣介石其實很苦悶。

黃克武認為蔣一開始其實是不想連任的,“祝壽專號”里面知識分子提出蔣介石年紀大了,以后不能一切靠他。之后蔣開始在日記里回憶這些,一開始說不想要連任,這樣就可以不受美國人的牽制。可是到了國民黨八屆二中全會的時候,他的致辭里面突然說:“如果我的退位,讓‘共匪’壯膽,讓大陸同胞喪膽,讓臺灣軍營的感到悲傷的話,這個時候,我可以考慮連任。”蔣介石接著說“他實際上是一個情不自禁的表示,而是背后有神的督促”。在這樣的背景之下,蔣本來不愿意連任,后來連任了。蔣的連任也牽涉到勸進,在蔣決定改變意圖之后,下面各種各樣勸進的聲音開始出現,陶希圣后來幫他想了一個辦法,就是修改《臨時約法》臨時條款,這讓蔣介石做了很大的轉變和調整,后來他采用各種各樣的方式包括賄賂國大代表等,遂行了他連任的意圖。

從胡適的角度看,黃克武認為蔣介石爭取胡適是為了爭取合法性。1958年胡適回臺灣之后就一直跟蔣發生沖突,第一個原因是《自由中國》;第二個原因是當時蔣介石在預備修改出版法,胡適對此非常不滿,力表反對;第三個沖突的原因是長期以來,胡適其實受到了蔣的資助,然而在這樣的情況之下,胡還是批評他。

不管怎樣,胡適對“三連任”一直是反對的態度,陳誠就找了蔣夢麟出馬去說服胡適。跟胡適談好之后,蔣夢麟立刻回報陳誠,說胡適已經不反對“三連任”了,大致在1959年年底的時候,胡適就已經不再是極力反對了。黃克武認為蔣夢麟是一位關鍵人物,還有陳誠說的一句話,“胡適,請你不要害我”也是一個關鍵因素。

黃克武最后談了陳誠的情況。陳誠的轉變牽涉到1959年1月“商山四皓”事件,事件出來之后,蔣介石馬上又開始在日記里面罵陳誠。所以蔣本來是要扶持陳誠的,但是“商山四皓”事件讓他感到陳誠不識大體,而且被少數的政客包圍,決定不再繼續支持陳誠。

“所以三連任其實很復雜,但是我們可以看到整個轉變的一種過程,代表著蔣介石對當時時局的一種認識。”黃克武最后總結道,“但是不管怎樣,這個事件對1960年代后來的發展有著深刻的影響,對后來《自由中國》的發展也起了決定性的作用。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司