- +1

鄭巖|?“鐵袈裟”不是鐵袈裟

這是一次將藝術和歷史打通的開放性、綜合性研究的嘗試。

藝術史著作卷帙浩繁,博物館更是包羅萬象,對特定題材、風格、技術、流派的展示,井然有序,眉目清晰。我們幾乎忘記了所面對的只是碎片的碎片,更忘記了碎片所經歷的種種劫難。

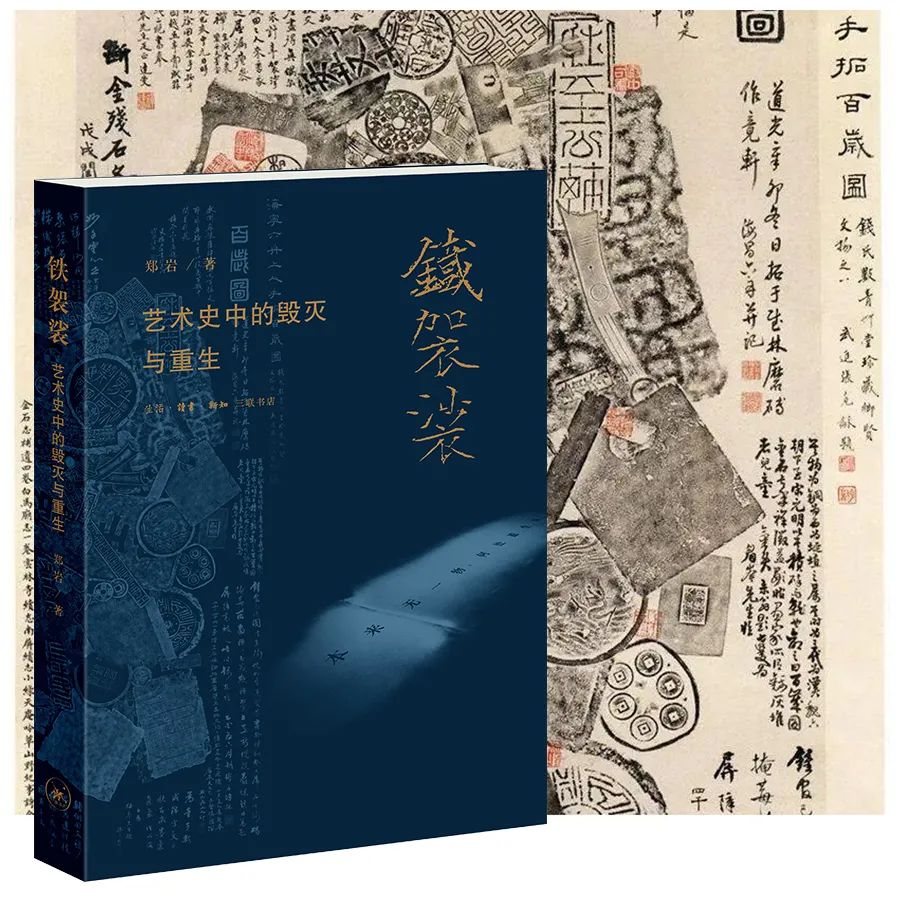

鄭巖教授新著《鐵袈裟:藝術史中的毀滅與重生》一書試圖重新關注碎片這一特定的形態,它瓦解了藝術品的完整性和視覺邊界,也因此引導出一些不為我們所注意的新問題。本書的取材范圍不再限于繪畫或雕塑等某一種具體的藝術形式,而涉及造像、城市、建筑、器物、文學、金石和裝置等更廣泛的領域,試圖從毀滅、破碎、再生、聚合等多元的角度發掘物質性在藝術史研究中的潛力。

“鐵袈裟”不是鐵袈裟

—

鄭巖 文

本文節選自《鐵袈裟:藝術史中的毀滅與重生》

黃易《岱麓訪碑圖》之《鐵袈裟》

所謂的“鐵袈裟”,是一塊巨大的鑄鐵,面北立于靈巖寺東南角仙人崖下一眼清泉邊,崖壁上銘刻今人趙樸初所題“袈裟泉”三字。袈裟泉原名獨孤泉、印泉,名列金《名泉碑》“七十二名泉”中。近年沿泉邊修建了游廊。

“鐵袈裟”高2.52米、寬1.94,外形不規則,正面看去,上窄下寬。其上部向右側傾斜,左下部向前凸出,右下部后收,既敦實穩固,又顯示出一種蓬勃的動勢,讓人聯想到一頭臥牛或黑熊,仿佛可以隨時一躍而起。一些上上下下、縱橫交錯的細線,像一張大網,將其籠罩并束縛起來。疏密不等的塊面和線條,起起伏伏,郁積著巨大的能量,幾乎要將大網沖破。從側面看去,“鐵袈裟”完整的形象不見了,變得像一片干而皺的“殼”,厚度約10~20厘米。“鐵袈裟”與斷崖相距只有數米,很少有人繞到其背面。背面的表皮較為粗糙,基本上看不到縱橫交錯的網格,幽暗的光線使得它與地面連成一體。

“鐵袈裟”全貌及其側面和背面

深褐色的鑄鐵歷經風霜,卻沒有浮銹。伸手撫摸,可以感受到它的潔凈,甚至柔潤,并不似預想的那般冰冷。

道光《長清縣志》記:“有亭為鐵袈裟亭。在寺東北,有篆書‘鐵袈裟’三字。舊有袈裟殿,即達摩殿,在定公堂東。殿廢移,建亭于此。”黃易畫中的亭子,可能就是所謂的“鐵袈裟亭”,今已不存。此外,清人宋思仁《泰山述記》云,袈裟泉上原有接引佛殿,也已不在。黃易提到的“金元人筆”八分書“鐵袈裟”及其日記與《長清縣志》所提到的篆書,如今均了無蹤跡。袈裟泉東側崖壁上嵌一石板,鐫山東按察使顧應祥明嘉靖九年(1530)的題詩,不見于著錄。詩曰:

詠鐵袈裟一首

天生頑物類袈裟,斜倚風前閱歲華。

形跡儼如僧卸下,游觀時有客來夸。

云延野蔓絲為補,雨長新苔繡作花。

安得金剛提領袖,共渠披上白牛車。

嘉靖庚寅六月五日箬溪顧應祥書,里人游縉轉書,住持妙□立石。

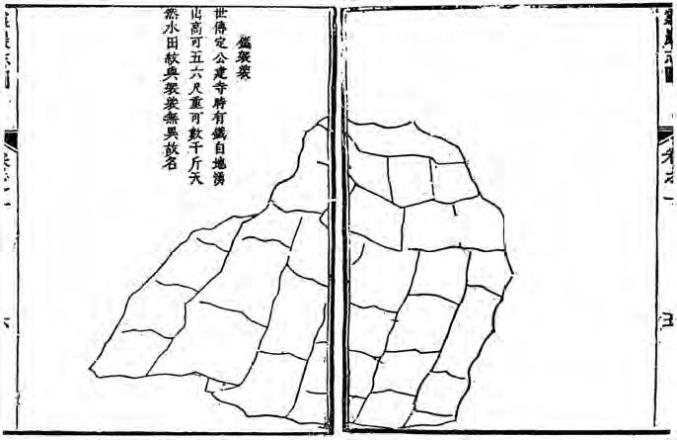

與黃易作品逸筆草草的風格不同,清人馬大相康熙年間編纂的《靈巖志》所附《鐵袈裟》圖,則是“鐵袈裟”的一幅繡像。除了勾勒出物象的輪廓,該圖還特別突出正面縱橫交錯的“網”,全然不見其下高低起伏的結構。這幅在今天看來顯然不夠“寫實”的繪畫,卻十分準確地傳達出作者對“鐵袈裟”的認知。圖側有文曰:

鐵袈裟

世傳定公建寺時,有鐵自地涌出,高可五六尺,重可數千斤,天然水田紋,與袈裟無異,故名。

《靈巖志》中的《鐵袈裟》圖

袈裟,梵文作kā?āya,是僧人的法服,是他們與其他宗教或世俗人士在外貌上區分開來的標志之一。袈裟有較為嚴格的規定,“若其受用乖儀,便招步步之罪”,“所著衣服之制……律有成則”,“凡是衣服之儀,斯乃出家綱要”。一般說來,僧人有三衣:一是用五條布縫制的小衣“安陀會”,二是用七條布縫制的中衣“郁多羅僧”,三是用九至二十五條布縫制的大衣“僧伽梨”,又稱“九條衣”。

三衣縫制時,先將布料裁割為正方形和長方形的小布片,再縫合在一起,接縫縱橫似水田,故稱為“田相”。剪裁為碎片的衣服,又稱“割截衣”,據說可以杜絕將法衣改作他用,也可斷舍僧人對于衣服這類外物的貪戀,還可以避免盜賊的歹心。袈裟另有“糞掃衣”“衲衣”“百衲衣”等名,意為撿拾被拋棄在糞土塵埃中的碎衣破布,洗滌綴合而成。[又說袈裟是由阿難尊者奉佛指點,模擬阡陌的形狀縫制而成,法衣之田,可養法身慧命,所以又叫作“田相衣”“福田衣”。靈巖寺“鐵袈裟”上所謂的水田紋,即與“田相”“福田”相類的紋樣。

說到靈巖寺的這一大塊鐵,各種方志幾乎皆采“鐵袈裟”之名,如康熙《濟南府志》云:“鐵袈裟,在長清縣靈巖寺內。鐵鑄僧伽衣,高五尺。相傳涌出地上,未詳何時。”“自地涌出”的傳說顯然不足采信,布帛制作的袈裟當然也不可能變成鐵。那么,這是用鐵鑄造的一領袈裟嗎?為什么只鑄出衣服,而不見人的軀體?

實際上,除了貌似水田的網格,這塊巨鐵的外形并未清晰地顯現出袈裟各部分的結構。黃易聽到的另一個說法是“鑄鐘未成”。鐵塊上窄下寬,輪廓的確有點像一口鑄造時走樣、變形、半途而廢的鐘。黃易認為此說“近理”,但仍未能獲知真相。難得的是,清人唐仲冕輯《岱覽》中的一段文字試圖找尋肌體的形狀:

鐵袈裟……背僂而磥砢,襟方,坳為水田紋,若級縷襞積,其上旅(膂)自肩貫胸,隆起若摺痕者三。

然而,這段文字仍強調水田紋的意義,致使目想心存的身軀被束縛在一領袈裟內,模糊不清。像《岱覽》一樣,1999年出版的《靈巖寺》一書,認為此物乃“鑄鐵佛像時留下的殘體”,也轉入了正確的方向,只可惜并沒有沿著這條道路深究下去。

“鐵袈裟”的鑄造披縫

今天看來,這個問題并不難解決。“鐵袈裟”上的“天然水田紋”,其實是合范鑄造的披縫。披縫又稱飛邊、飛翅,是垂直于鑄件表面的薄片狀突出物。承金屬冶鑄技術史專家蘇榮譽教授指教,“鐵袈裟”這類大型鑄件,采用的是掰砂法。掰砂法又稱搬砂法,與早期青銅器鑄造所用的塊范法原理和工序相同,只是材料和工具有所差別。為應對鐵水的高溫,其外范含砂量更高。

由于鑄件形體巨大,結構復雜,需要用數量較多的外范拼合組裝。范塊的接合部難免留有間隙,鐵水鉆入這些縫隙,凝固后形成披縫。相對于鑄件巨大的體量而言,外范較為細碎,留下的披縫因此也顯得相當密集。但這種缺陷不會影響鑄件的總體面貌,故往往被保留下來。如河北滄州崔爾莊五代后周廣順三年(953)開元寺所鑄鐵獅子,高5.4米,長5.3米,范塊之間的披縫就十分明顯。

河北滄州后周鐵獅子

根據披縫觀察,“鐵袈裟”使用了大約50塊外范。蘇榮譽兄提示,披縫的形狀顯示出各行的外范彼此錯縫,其目的在于使外范的組合更加穩固。其背面下方大部不見披縫,蘇兄認為內部應使用了夯土。背面上部隱約見有披縫,可知使用了少量內范。“鐵袈裟”表面還可以看到鑄造時留下的氣孔。在左邊緣,明顯保留有“粘砂”的現象,即熔化后的砂子粘滯到鐵表面的痕跡。

這樣,我們就弄清楚了一個簡單的事實:“鐵袈裟”既非袈裟化鐵,也非鐵鑄袈裟。所謂的水田紋是鑄造技術的局限,而非造型的需要。我制作了一張線圖,略去這些披縫,其廬山真面目便暴露了出來—這是一尊形體巨大的金剛力士造像腰部至雙膝的部分,其左腿直立,右腿側伸,腰束帶,著戰裙。腰部以上和膝下已殘。

略去披縫的“鐵袈裟”

1899年,波蘭裔美國心理學家約瑟夫·賈斯特羅(Joseph Jastrow)借助《哈珀周刊》(Harper’s Weekly)中的一幅插圖,討論視錯覺問題(optical illusions)。當我們看到圖中向左轉頭的鴨子時,就不能同時看到向右轉頭的兔子,反之亦然。賈斯特羅試圖說明,眼睛不是中性的,而是受到觀察者理論背景的左右。“鐵袈裟”也是如此。當人們看到平面化的水田紋時,造像三維的結構就消失了。現在,我們把水田紋的大網揭掉,舊有的認識也隨之撤去,一身金剛力士豁然而出。

約瑟夫·賈斯特羅引用的《哈珀周刊》插圖

讓我們用另一種眼光,重新掃描“鐵袈裟”。

“鐵袈裟”上部三分之一強的區域有三條“U”字形的線,凸起最為明顯、較狹窄的部分是金剛力士的腰帶,下面兩道稍寬的曲線是垂下的披帛,披帛兩端有小幅的折疊。下部由右上向左下傾斜的線條疏密有致,是戰裙的衣紋。左部線條稀疏,較為平展,向下呈喇叭狀張開,是金剛力士的右大腿。

2017年3月31日,我征得管理部門的同意,移開了堆在下部的一小塊活動的湖石,其右膝及一段小腿暴露出來,結構十分明確。兩腿之間的襠部內凹,衣紋密集,表現出戰裙自然下垂的質感。右側可以明顯看到緩緩高起的左腿,可惜正要顯山露水的時候戛然斷裂。

退后幾步看,形象更為明晰。呈現于我們面前的是一尊金剛力士像腰部至大腿的戰裙部分—兩腿分立,右腿向前跨出,身體重心落在左腿上。這只是造像前面的部分,其內部中空,完全不見身體的背面,推測原造像可能為高浮雕。殘塊高2.52米,據此估計,全像通高應在7米左右。

金剛力士為漢傳佛教中的諸天之一,簡稱力士,是手執金剛杵護持佛法的天神,又稱金剛神、執金剛、金剛夜叉、密跡金剛、密跡力士、金剛密跡等。所謂密跡,指其常親近佛,可得聞佛秘密事跡。

西晉竺法護譯《大寶積經·密跡金剛力士會》詳記金剛力士宿事及發愿過程。金剛力士所執金剛杵,是能打碎萬物的武器。玄奘譯《阿毗達磨大毗婆沙論》卷一三三云:“山頂四角各有一峰,其高廣量各有五百。有藥叉神名金剛手,于中止住守護諸天。”此外,金剛力士的來源可能還與印度教毗濕奴的化身之一那羅延(Nārāya?a)有關。

既然“鐵袈裟”是一尊金剛力士像的殘塊,而不是鐵鑄的袈裟,那么,所謂北魏正光法定創寺時此物自地下涌出的說法便不足為信,其年代需重新討論。“鐵袈裟”之名至遲在北宋就已存在。靈巖寺住持僧人仁欽宋大觀四年(1110)所作《靈巖十二景》中有《鐵袈裟》一首,由此可以確定其年代的下限。我們再對比現存的實物材料,進一步確定其年代范圍。

金剛力士的藝術形象,可以追溯到印度、犍陀羅(Gandhāra)和西域。在東傳的過程中,受到中原傳統門神的影響,力士又成為寺門兩側二王的原型。在甘肅敦煌莫高窟,我們可以比較清楚地看到其形象從犍陀羅向東傳播和變化的軌跡。最早的力士像見于北魏中期254窟前室北壁難陀出家因緣圖,為手持金剛杵的菩薩形,可能受到西域的影響。

在六世紀之前還有身穿鎧甲的武將形象的力士像,與天王類似,多立于佛的左邊,右邊為菩薩。北魏后期的力士面目猙獰,赤裸上身,身披天衣,著裙,成雙出現于佛像左右。這種趨勢發展到唐代,力士成為怒目闊口、鼻翼斯張、肌肉發達的形象,孔武威猛。

敦煌莫高窟北魏254窟壁畫中的金剛力士

在中原地區,早期金剛力士像以山西大同云岡石窟第8、9、10窟為代表。第8窟(470年前后)窟門兩側的力士頭戴寶冠,身穿鎧甲,一手執金剛杵,一手執三股叉。河南洛陽龍門石窟賓陽中洞窟門兩側的力士頭戴冠,上身赤裸,身披交叉的披帛,下著短裙,一手展開置于胸前,另一手執金剛杵,是北魏中期力士形象的代表。

大同云岡石窟北魏第8窟窟門東側力士像

成對出現的上身赤裸、穿短裙的力士像發展到初唐,已不見金剛杵,如龍門敬善寺石窟外側二力士即是如此。在這一時期,半裸的力士與身著鎧甲的天王在外形上也區別開來,盡管二者的源頭和意義并無嚴格的差別。盛唐時期,力士由窟門轉移到佛像兩邊天王的外側,如龍門奉先寺一鋪九身的造像中,力士頭戴冠,肌肉發達,佩戴簡單的瓔珞,著短裙,赤足,攥拳怒目,威風堂堂。力士形象至此基本穩定下來,并一直延續到宋代。

洛陽龍門石窟北魏賓陽中洞窟門北側力士

洛陽龍門石窟唐奉先寺北側力士

“鐵袈裟”與龍門奉先寺力士像雙腿的形態以及戰裙的衣紋相當一致,只是后者材質不同,風格更為細膩。距靈巖寺不遠的濟南歷城區神通寺龍虎塔四面塔門皆有高浮雕的天王或力士,其中每一尊力士造像的姿勢略有變化,身體重心或在左腿,或在右腿,但其戰裙的基本結構、衣紋,皆與“鐵袈裟”相近,特別是塔身南門右側一尊的戰裙,線條幾乎與“鐵袈裟”重合。

龍虎塔下部為石結構,頂部為磚筑,無紀年。對照山東、河南一批風格與之相當接近的被習稱為“小龍虎塔”的小型石塔,該塔石結構的部分應是盛唐遺物,磚頂為宋代補加。“小龍虎塔”數量極多,塔銘紀年在武周延載元年(694)至安史之亂爆發的天寶十四載(755)之間,其塔門旁邊力士像的戰裙也與“鐵袈裟”接近。日本奈良法隆寺中門東側8世紀初的力士像高3.78米,雕刻精細,其戰裙的結構也與唐朝的力士像相近。

左:青州段村石佛寺唐楊瓚造塔上的金剛力士 右:日本奈良法隆寺中門8世紀力士像

唐代鐵鑄的力士像存世不多。在山西永濟蒲州城西黃河古道的蒲津渡,開元十三年(725)鑄四尊鐵牛、四尊鐵人、兩座鐵山、一組七星鐵柱和三個土石夯堆,鐵人均為半裸、著短裙、赤足的力士形象,其戰裙與“鐵袈裟”的風格一致,可知力士既可用以護持佛法,也見于世俗社會。

永濟蒲津渡唐代鐵人

年代略晚的河南登封中岳廟和山西太原晉祠的鐵人也不屬于佛教系統,前者四尊鐵人是北宋治平元年(1064)為重圣門后東側古神庫而造,俗稱“鎮庫鐵人”。每尊鐵人高2米多,身上有明顯的披縫,其中一尊背部有銘曰“忠武軍匠人董襜記,治平元年六月二十八日”,另一尊肩部有銘曰“忠武軍匠人董襜”,可知為忠武軍節度使手下的匠人所造。

這四尊鐵人保留了唐代金剛力士像的基本姿態,但不再是半裸赤足的形象,而是頭戴冠,上身著對襟衣,戴襻膊,腰系革帶,短裙內著褲,褲腳以束帶扎緊,足穿靴。有學者認為,這種嚴謹密實的裝扮,可能受到道教造像和世俗武士服飾的影響。

登封中岳廟北宋鐵人

太原晉祠圣母殿前金人臺(又曰蓮花臺)四尊鐵人俗稱“鐵太尉”,每尊高2米有余,兩尊鑄于北宋紹圣年間,一尊鑄于政和年間(一說鑄于元祐四年,即1089),一尊為民國年間補鑄。西南角的一尊是紹圣四年(1097)原物,銘文稱之為“金神”,其動態與唐代金剛力士像一脈相承,但上下衣飾包裹嚴密,與中岳廟所見鐵人相近,其短裙缺少動感,與“鐵袈裟”有較大差距。

太原晉祠北宋鐵人

也有少數宋代金剛力士像保存著唐代的傳統,如1977年河南鄭州開元寺地宮出土的兩尊高浮雕力士像,仍是上身赤裸、著戰裙的造型,但身體比例已不夠協調,缺少唐代所見的力度。

鄭州開元寺地宮出土北宋力士像

通過以上對比可以判斷,“鐵袈裟”的鑄造當在初唐到盛唐之間。確定了年代范圍之后,我們便可重新出發,借由這片古老的殘鐵,去推考其更加完整的形象,重構與之相關的事件。

鄭巖,先后畢業于山東大學歷史系考古專業、中國社會科學院研究生院考古系。現任中央美術學院人文學院教授。主要研究方向為漢唐美術史與考古學,著作主要有《魏晉南北朝壁畫墓研究》《從考古學到美術史》《逝者的面具》等,合著有《中國美術考古學概論》《庵上坊》《年方六千》等。

相關推薦

鄭巖 著

生活·讀書·新知三聯書店

2021.12

名家推薦

鄭巖寫書、教學、策展都做得扎實。這本書讓人重新對焦看事物的角度與方法。從大處說,宇宙學即是通過追蹤碎片的聚合關系探究無限的學問。往小里說,歷史就是收拾“殘局”的過程。再說回現實,其實我們很善于收拾“殘局”,這幾乎成了傳統的一部分。我們的文化基因儲備了足夠的修復能力,懂得從“不完美” 中找到“完美結局”里沒有的、可用的東西,并試著用好。

——藝術家 徐冰

20世紀思想的一個重要特征是對黑格爾式的總體性的厭倦。無論是作為一種哲學潮流,還是作為一種寫作方式,碎片被人們賦予了越來越高的價值。但是,人們很少對藝術品的碎片產生興趣,似乎藝術品的品質完全依賴于整全性。在鄭巖的這本新書中,這樣一個神話也遭到了質疑。在此,作為碎片的藝術品也發出了自身的獨特光芒。

——清華大學人文學院教授 汪民安

《鐵袈裟》是一本由碎片“拼湊”而成的書,殘存在歷史記憶里的阿房宮、改寫前世今生的鐵像殘片、殘破變形的龍缸、破碎殘斷的錦灰堆,湮沒在歷史中各不相同的碎片都在鄭巖的筆下重新熠熠生輝,編綴成完整又有趣的論述,同時也突破了美術史的邊界,是值得一讀的好書。

——芝加哥大學教授 林偉正

《鐵袈裟:藝術史中的毀滅與重生(簽名版)》

END

原標題:《鄭巖|?“鐵袈裟”不是鐵袈裟》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司