- +1

科爾姆·托賓專欄:承蒙狄更斯,我們依舊活在圣誕節的影響下

《圣誕頌歌》采用黑暗之旅的形式,講述了一個靈魂從執拗、自私、吝嗇走向救贖、幸福和寬厚的歷程。斯克擄奇這個形象,初登場時是一個被禁錮在不快樂的孤獨中的人,雖非大奸大惡,但狠心絕情,他小氣、頑固、毅然的個性,帶給他的不是快樂,而是一種因有權主宰他人而獲得的冷酷的滿足感。他會在最陰郁的冬日里格外堅決地行使這一權力,這一權力,恰恰違背了廣為人知的圣誕精神的要義。

雖然圣誕節這個觀念的普及,大大歸功于《圣誕頌歌》的故事,但在這篇小說問世的1843年,早已有人在報紙的社論版宣講和闡述這一觀念。在新的圣誕氣象中,圣誕節包含了施與受的雙重含義,既關心比自己不幸的人,又大快朵頤,與親朋好友一起歡度時光。

為使這個重塑傳統的行動更加深入人心,需要創造一位典型人物,他有意排斥這項脆弱不堪的傳統所帶來的歡樂和溫馨。在故事里,此人將由鬼魂帶領著,經歷個人的煉獄,從而洗滌罪過、凈化靈魂。他會看見許多令他驚駭、或使他感到內疚和不受人愛的事,進一步凸顯那些已開始過圣誕節的人,似對這集體的歡慶樂在其中。《圣誕頌歌》的故事津津有味地描繪了斯克擄奇必須目睹的噩夢中的場景;這些駭人的景象,細致入微的描述,比下文刻畫的那個接受了教訓、決定洗心革面的斯克擄奇更富神韻。

這本書的魅力部分來自于它描畫了一個陰森鬼氣的倫敦。由于倫敦是一個居民村的集合,從一處上流街區到一棟重要的公共建筑,途中人們可以瞥見許多住著窮人的小巷,在倫敦,達官顯貴和貧民乞丐每天擦身而過,如此一來,這部小說即從階級之間的摩擦、從不起眼的巷弄和恢弘的大街緊密相鄰的事實中獲取了養分。

十九世紀下半葉,不少作家察覺到這種反差所提供的驚人的可能,狄更斯筆下無序擴張、如此廣闊、充滿戲劇性的倫敦,亦可被刻畫成一處神鬼出沒之所,實變成虛。在1886年羅伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson)的《化身博士》(Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde)或1891年奧斯卡·王爾德的《道林·格雷的畫像》等這類書里,倫敦有時變成一個詭秘之所,城里的許多人,平時正常無異,但在穿街走巷或從客廳轉到閣樓時會變身。

亨利·詹姆斯自然將他寫十九世紀恐怖主義的小說設置在這樣的倫敦。1886年的《卡薩瑪西瑪公主》(The Princess Casamassima)中,他寫道:“直接的靈感源自,長期定居倫敦的頭一年里,在街頭散步的習慣。我走很多路——為鍛煉身體,為消遣,為收集素材,尤其,我總在夜深時分,在別處度過了夜晚的時光后,走路回家,那是常有的事。”

同樣,狄更斯也告訴一位友人,他一邊走在“倫敦又黑又臟的街道上,走十五至二十英里,經常是夜晚,沒有喝醉酒的民眾,他們已統統上床睡覺”,一邊在腦中構思《圣誕頌歌》。那時出現在他眼前的畫面,是各種幽魂和幻影,儼然一座夢境之城,城里的一切飄忽不定——特別是那種種過去、現在或未來,在狄更斯創作的故事里,它們猶如詭譎的主人公,有了生命。他在《圣誕頌歌》里搭建起的倫敦,里面既住著人,同時城內的居民又是出沒于其中的鬼魂。

在《圣誕頌歌》里,狄更斯讓斯克擄奇踏上一段時空變幻的旅程,穿越想象中的倫敦,小說中使用的語言,對日后圣誕賀辭的影響巨大,延續至今。

斯克擄奇望著窗外,他看見“空中充滿了幻影,倉皇不安地東飄西蕩,一面走一面嗚咽著”。驅策斯克擄奇的鬼魂冷酷無情,迫使他,首先歷經一段過去與現在重合的時光。他看到的有些畫面,洋溢著祥和與喜悅,可那是他無法參與的體驗。他能聽到的內容,破壞了這些畫面的氛圍,那是開心的人們在議論他,斯克擄奇。例如,一個正享受著天倫之樂的男人說:“我經過他辦公室的窗外……他獨個兒坐在那里。孤零零地一個人在世上,我相信正是這樣。”

爾后,斯克擄奇將見到克拉吉一家人的住所。“他們不是一個小康之家……但是他們全都快樂、感激,彼此很親切,并且對目前的景況心滿意足。”這家人一念完飯前禱告,就狼吞虎咽地吃起圣誕節的烤鵝。“從來還不曾有過這樣的一只鵝……它又嫩又鮮,肥大而便宜,成為大家一致贊美的話題。”誠然,克拉吉這家人,包括年幼夭折的小丁姆在內,成了全天下人們羨慕的對象。但是,他們盡管和善可親,卻也議論斯克擄奇,斯克擄奇不得不諦聽克拉吉太太舉杯祝“一個像斯克擄奇先生那樣叫人討厭、小氣刻薄、無情無義的人健康”。

之后,在他靈魂的暗夜,斯克擄奇還將不得不目睹他的外甥和外甥的朋友玩猜謎游戲,“一種動物,一種活的動物,而且是一種討厭的動物,野蠻的動物;這種動物有時候咆哮,有時候嘀咕,有時候講話,就住在倫敦,在街道上走來走去”,叫他們猜這是誰。這個人的名字,當然,就是斯克擄奇。

這些情景,與接下來更黑暗的場面相比,簡直顯得天真無邪。到時,斯克擄奇將被迫目睹他的仆人在他尸骨未寒之際變賣他的衣服和簾幕,他們會稱他是個“刻薄的老死刮皮”。旋即,他會看到那些欠他債的人在聽聞他的死訊后一派輕松愉悅:“這個鬼所能顯現給他看的由此人之死所引起的唯一情感,是一種快樂的情感。”

夜晚發生在斯克擄奇身上的事,含有道德教化的目的,因此,當注定的救贖來臨時,隨著斯克擄奇變得曠達開朗,故事本身的措詞也輕快起來。句式結構和行文節奏中豪邁的氣勢,反映出他卸去了包袱。“他上禮拜堂去,然后在街上逛來逛去,看著人們匆匆來往奔波,拍拍孩子們的頭,對乞丐們問問話,低下頭去看看人家屋子里的廚房,抬起頭來望望人家的窗戶,覺得隨便哪一件事情都使他得到樂趣。他從來做夢也沒有想到任何散步——任何事情——能給他這么多的幸福。”

“夢”這個詞經過了變身,脫離了原先黑暗、冰冷、孤獨、可怕的夢境,傳達的不是令人恐懼的幻象,而是充斥著嬉笑怒罵和教人難以忍受的場景。夢,逐漸意味著敞開自我,一種重新想象人世的方式。于是,在那個變化下,從噩夢到甜美的現實,從一毛不拔到慷慨解囊,從凄涼悲慘到興高采烈,圣誕節誕生了。承蒙狄更斯,今天我們依舊活在圣誕節的影響下,在一年中歡天喜地、理想化的這一天里,我們一面迫使斯克擄奇只能以遙遠的警示向我們大家顯形,一面變成幸福、快活的克拉吉。

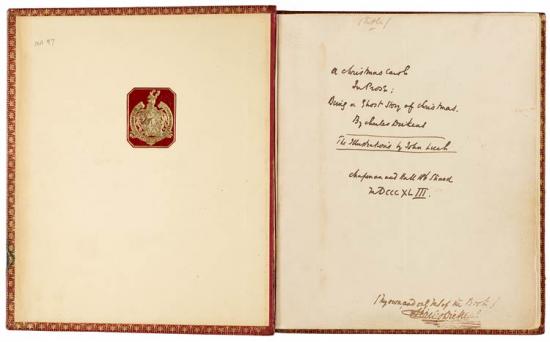

(本文是作者為最新推出的手稿版《圣誕頌歌》所寫的序,文中所引《圣誕頌歌》原文,采用的是2009年12月上海譯文出版社出版、汪倜然翻譯的版本。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司