- +1

北京百萬莊:一直生長著的新中國居住樣本

百萬莊,一個鄰里單位

在北京市建筑工程局設計院,那個圓臉戴眼鏡的張開濟主任可謂無人不知。他是院里鼎鼎有名的“大拿”——1935年畢業于中央大學建筑工程系,先后執業于上海、成都、重慶、南京等地,新中國成立后來到北京,開始參與建設新政權下百廢待興的共和國首都。此前,張開濟正帶隊給國家計劃委員會和四個部設計新的辦公場所,人稱“四部一會”辦公群。這是國內第一個根據統一規劃、統一設計和統一建設的方式建造的大規模政府辦公樓群。

1950年2月,建筑學家梁思成和陳占祥共同提議,在北京西郊月壇和公主墳之間,設置新的中央行政區,容納新政府所需的主要行政功能和配套設施。

這是一個雄心勃勃的提案,意欲在北京的西郊再造一座帶有中軸儀式感的新城。雖然在當時不具有完全實施的可能性,但卻給決策者提供了一種思路。1952年,當時的中央政府決定在西郊三里河地區,建立“四部一會”以及其他一系列部委機關。而張開濟接到的新任務,就是給這些政府辦公組群修建配套的干部職工住宅區。

1953年的北京,出了阜成門再往西走,滿眼盡是空曠的農田。位于八里莊塔路與五號門路之間的百萬莊,只是這稀稀拉拉的村落當中不起眼的一個。正在地里干活的老大爺,剛剛從村干部口中得知,這一片要被國家收購了。他心里盤算的是,家里的房子和那兩畝地,政府究竟能給賠多少錢?他萬萬想不到,一個具有現代意義的標桿住宅區,將會在這里拔地而起。他更不會想到,“百萬莊”這么個普普通通的京郊農村的名字,即將被寫入新中國的建筑史。

難道真的無例可循?當然不是。解放前,在上海,張開濟就聽說過的一個新名詞——“鄰里單位”。這是從國外傳入的一種西方居住理念。首倡者中有位叫佩里的美國社會學家,他總結出“鄰里單位”的完整體系,即在不被汽車干道穿越的街區單元之內,通過合適的步行距離,組織起人們日常生活的各種需求,既安全,又方便。

面對北京西郊百萬莊這片356.2畝的方正完整的地塊,張開濟感到,一個絕好的機會來了——就在此時,就在新中國的首都,他將有機會完整地實踐“鄰里單位”理論,親手規劃一個現代化居住區的樣板。

子丑寅卯辰巳午未申: 秩序,秩序!

秩序!秩序!這個詞在張開濟腦中一直縈繞。

國家的秩序,社會的秩序,單位的秩序,居住的秩序,這些抽象的“秩序”概念,都得被妥善地安排到一個善美的形式秩序中來。

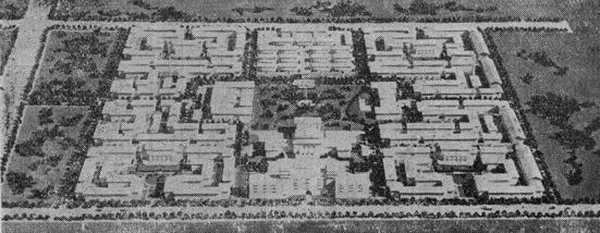

在總圖規劃上,最容易體現秩序的方式,就是劃分“格網”,形成區塊,繼而填充功能。張開濟鋪開圖紙,在東西橫向畫了三根線,大概四等分;南北畫了兩根線,大概三等分。這些縱橫的線條,是將來社區內的道路。這樣就分成了井井有條的十二個區塊,一種清晰的空間結構躍然紙上。

東西靠外側的八個區,可作為普通干部的住宅,容納了大部分的居住功能。中間的四個區塊,對于方正的格網進行了錯動。既豐富了空間形態,也使社區道路不是一通到底,有利于降低車速。

最北側的區塊內,沿街布置了一棟辦公樓,形成門面和屏障。辦公樓南面規劃為高級干部的居所,被四周拱衛。

再往下一個區塊,是整個百萬莊的中心。張開濟向左右各擴張了一片,分別安置了商業和小學,二者之間則為一大片公共綠地。綠地、小學、商業,都是輻射整個社區的重要公共設施,安置在正中央,從社區內哪一點去都很方便。住區的核心是居民的公共活動,這也符合了新社會以人民為中心的理念。

中心區域最南面兩個區塊,主要作為后續建設的儲備用地。以綠化相隔,區塊北側是擬建的人民文化宮,南側沿街預先考慮了建設高層建筑的可能。

經過設計部的日夜奮戰,一張秩序井然的規劃圖終于出現在了圖桌上。張開濟別出心裁地給每個區塊都起了名字——以地支為名,自左上角開始,逆時針分別為子丑寅卯辰巳午未八個區,中間的部長住宅則為申區。方正的區塊,對稱的布局,嚴謹的軸線。秩序!秩序!

區劃格網完成了,每一項功能也都被妥善安置在了特定區塊內。接下來的難題是,采用什么樣的建筑形態呢?

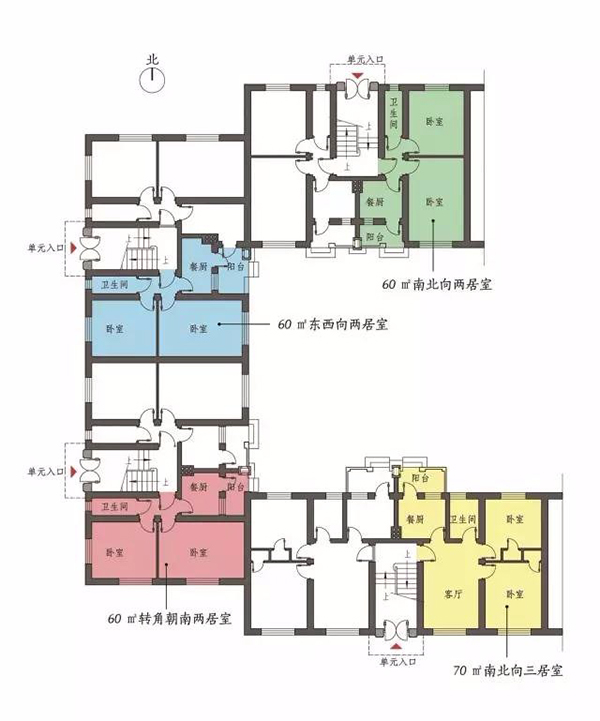

有兩種類型可選:一種是“行列式”。所有樓棟都一排排平行布置,清一色的南北朝向。好處是日照通風俱佳,壞處是整體形態過于死板。

另一種是“周邊式”。建筑沿基地周邊圍合,形成院落。這樣一來會不可避免地產生東西朝向的戶型,舒適性上會比南北朝向的戶型差很多。且周邊式住宅轉角的內院會“窩風”,室內不能形成“穿堂風”,院子里也通風不暢。同時,沿街面布置的套型還容易受到廢氣和噪音的侵擾。

不過,周邊式布局也有諸多好處。

值得一提的是,在“四部一會”辦公樓群的方案中,張開濟同樣采取了周邊式的布局。他把基地分為五個區,中心一個區,是為“一會”,四周各一個區,是為“四部”。建筑群落的分區,形象地體現了政府機關部門的等級秩序。

于是,在后來報給都市計劃委員會審批的圖紙上,我們看到:子丑寅卯辰巳午未八個區的普通干部住宅,清一色為三層坡頂小樓,沿區塊周邊鑲了一圈,又延伸進區塊內部再繞一圈。這種“雙周邊”的模式,對于場地的利用更為充分。

只有被拱衛的高級干部住宅區——申區,采用了二層聯排坡頂小樓的形式。這一小規模的行列式,被藏在了小區中間,并不影響整體的規劃結構。北側為入口,南側為花園,住宅全部呈南北向。意在以這種更高規格的居住形式,與其他區塊區別開來,形成級別的差異性。

1955至1956年,百萬莊住宅區的第一代居民先后住了進來。

這些人,是首都的新移民。他們被從全中國抽調到北京,操著天南海北的口音,組成了新中國重工業發展的骨干力量。

新的政權,新的事業,新的家,很容易使人們萌生出發自內心的幸福和滿足。寬敞明亮的兩居室,通了暖氣;東北紅松木做的大窗戶;家具是公家統一配給的。這樣的住房條件,在人均居住面積只有不到五平米的時代,該引起何等的羨慕!

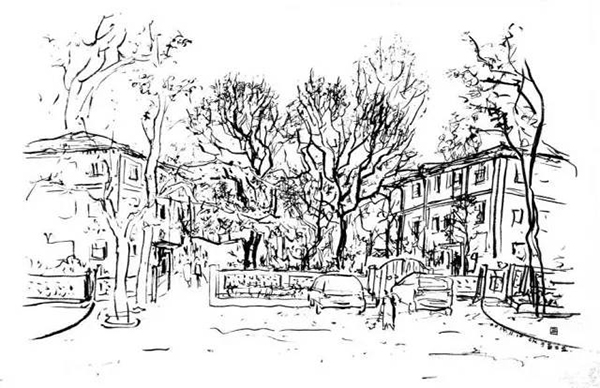

再后來,發生了很多事:唐山大地震后的結構加固,百萬莊中里小區的建設,北側原先的辦公小樓,變成了如同一面高墻的核建大廈,周圍三個批發市場的建立,帶來大量生意人涌入,以及一輪又一輪的拆遷風云……六十年來,大大小小的改變數不勝數,但是無論發生了什么,百萬莊的大結構一直沒有變,所有的變化,都被限制在張開濟當年規劃的區塊網格之中,只是換了局部“填充”,而沒有傷到整體“骨架”。原先的規劃結構,顯示出對于變化的極大的容忍度,也因能容忍而變得堅固,耐住了歲月的消磨。因此,如今置身其中,我仍會覺得當年那個風云之巔的百萬莊,依然氣勢不消,魅力不減。

從一個外來的研究者,到一個居住于此的居民,我的視角也發生了很大變化。對于百萬莊的認識,不再僅僅是學術的理解或者表象的觀察,而是一種既能沉浸其中,又時常跳脫出來的狀態。那些年逾甲子的老居民,賣菜的小老板,做生意的年輕人,從單一的觀察對象變成了鄰居和好友。寒暑往來,當年的模范小區,現如今仍是非常舒適的居所。作為一個在里面生活的居民,我從中體會到很多生活的樂趣;而作為一個民間的研究者,我從中感受到一種美學和智慧的啟迪。

鄰居一位九十歲的老先生告訴我:“大部分五六十歲往上的人,都愿意住在這里。雖然這個小區不大,但是生活比較齊全,什么也不缺。不像新北京一樣,住進去了,想出來干點啥都特別遠。有人嫌這兒住得不好,就買房搬到京郊,住了一段時間,覺得非常不方便,就又搬回來了。”

然而近年來的百萬莊,卻成了一個難以定義的存在。從不同人的口中,能得出對于百萬莊截然相反的印象。但是大家普遍都表示出一種對于百萬莊“亂”了的擔憂。

百萬莊究竟怎么了?

“亂象”的秩序

六十年前,張開濟勾畫布局出一派符合新政權價值訴求的嚴整氣象,這種自上而下的宏觀意愿,成為百萬莊的形式基因。然而,歲月在變,生活在變,房子卻跟不上變化。

建立伊始,百萬莊小區的產權屬于中央政府,實際管理權則分屬各家單位。住房改革后,住宅套內的產權賣給了各家各戶,但社區公共設施的產權仍屬于政府,各區也仍由各機關單位分別管理。這種復雜的關系,導致社區的公共利益缺乏一個強有力的力量去維護。

在“房前屋后”這一類屬性模糊的公共地帶,居民們展開了“圈地運動”,圍出院子,搭建棚舍,蔚然成風。倒也難怪,第一代和第二代的老住戶文化水平高,動手能力強,在單位研發的是火車頭起重機核電站,在家里扎個籬笆種點菜做個衣柜蓋個小房,根本就是小菜一碟。

而低層高密度的設計,也讓建筑與土地的接觸面大大增加,為居民們進行自發興建提供了可能。院落周邊式的布局,則對于這些私建形成了庇護。每個區圍合出的院落內部,避開了公眾視線,私建的棚舍最為繁盛;而每個區外面臨著社區道路的一圈,私建則較為收斂,以花園和停車為主。

說是“亂象”,是因為很多私人搭建損害了公共的利益,比如占用公共綠地,甚而造成消防隱患。這些確實亟待規范。不過換個角度來看,這種“亂象”,卻也蘊含著一種新的秩序。這種秩序不同于張開濟所設計的“自上而下”的宏大控制,而是“自下而上”從局部生長出來的自發秩序。

這些灰色的地帶,又是社區居民關系的一種外在的有形體現。每一家的院子,是這家人“勢力”大小的明證。各家的力量在爭奪空間的博弈過程中此消彼長,共同形成了一個動態平衡。

這兩種秩序相輔相成。先有了原初空間結構形成的宏觀秩序,才能允許后期的自發秩序附著在上面生長開來;而也正是這種后發的差異秩序,讓居處其中的個人,有了一點根據個人意愿改造周遭環境的可能,在宏觀秩序與個體之間的真空地帶,填充起生活的豐富細節。

接觸越多,越覺得百萬莊是一個獨特而復雜的存在。一個烏托邦的宏觀圖景,逐漸被時間覆蓋上了世俗的煙塵。每一個當下,都是歷史中一個極其精確又難以定義的瞬間。

作為中國近代住宅史上的重要實踐和遺存,百萬莊沒有停滯在六十年前,而是不斷生長。我期望它能獲得外界的關注和保護,保護的關鍵,就在于其整體的空間結構和形態,這是百萬莊的魂之所在。任何改擴建,都不應破壞原有的所謂“九區八卦陣”的結構,不應損傷周邊院落式的圍合布局。而對于居民的自發興建,也應因其體現出的勞動和智慧而得到尊重,讓其在公共力量的引導和規范下,形成更為良性的居住生態。畢竟在這一甲子的漫長光景中,這里的人已經學會如何利用智慧,營建和改造自己的居住場所,并在其中培育出獨特的居住文化。

(作者陳瞰,男,1988年出生,江蘇徐州人。畢業于清華大學建筑學院,現為成都家琨建筑設計事務所建筑師。本文發表于《中華遺產》雜志2016年第10期,本次發布版本略有改動,圖片均由作者提供)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司